(英文原版)Supercommunicators 哈希解读

(英文原版)Supercommunicators|哈希解读

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天为你解读的这本书,是一本2024年3月在美国出版的书,书名是Supercommunicators。我们可以叫它《超级连接者》。

它的作者是《纽约时报》的商业调查记者查尔斯·都希格。都希格之前写的两本书,《习惯的力量》《高效的秘密》,都是现象级的畅销书,我们得到听书也为你解读过。而他最新的这本Supercommunicators,也是一出版就登上了亚马逊商业类新书畅销榜的榜首。

这本书的书名虽然直译过来应该是“超级沟通者”,但是它并不是一本单纯讲沟通的书,而是想要教我们怎么在不同的对话、不同的群体中都能成为一个跟人建立紧密连接的人,所以我认为叫它《超级连接者》更恰切。

在生活中,什么样的人算是超级连接者呢?最明显的,就是那种好像跟谁都能合得来的人。而更深一层,超级连接者跟其他人的不同在于,他给与他对话的人带来的感受。比如,你觉得好像是跟这个人进行了一场平常的谈话,但莫名其妙地,谈话过后,你们的关系就变得比之前更加紧密了,你更喜欢这个人了。又或者,你发现,跟这个人对话的时候,你更愿意敞开心扉,吐露自己真实的想法、感受;甚至在平时想找人倾诉的时候,也会先想起这个人。

超级连接者的魅力不仅仅体现在这种一对一的对话中,在团队合作中也是。如果他参与了一场团队讨论,那么这场讨论下来,他会成为这个团队里最受欢迎的那个人。并且,如果一个团队里存在这种超级连接者,那么整个团队合作、讨论的效果也会更好。甚至,当超级连接者去沟通解决问题的时候,他也能比别人更容易达成目的。

听起来就像魔法一样,是不是?这本书探讨的就是这种魔法是怎么产生的,又怎么能够被我们所掌握。

早年间曾有心理学家写道: “为什么人们会和某些人‘合得来’,而不是其他人,这是科学史上一个伟大的未解之谜。”

但今天,这个未解之谜,已经被逐渐揭开面纱。

首先我们来听一个有趣的实验故事。曾经有学者团队召集了几十名的志愿者,让他们观看一系列很难理解的电影片段。这些片段很简短,没有前后背景,还没有音频和字幕。所以参与者们只能看到,在这个片段里,一个秃头男人在跟一个金发胖子紧张地交谈;下一个片段里,一个牛仔在洗漱,而另一个人在门口观察。

在志愿者们观看这些视频的时候,研究人员对他们的大脑进行了监测,他们发现:每个人的脑部反应都是不同的。

然后,参与者们被分配到不同的小组,每个小组都要一起讨论一些问题。比如,秃头男子是在指责金发男子吗,等等。在他们花了一个小时讨论之后,研究人员再一次用大脑扫描仪监测了他们的大脑活动。

这一次,他们发现,每一组成员的神经脉冲趋向同步了,也就是说,共同讨论问题并得出结论让他们的大脑活动趋向一致了。如果再细看,还会发现,有些小组成员的大脑神经脉冲比其他小组要更加的同步,好像他们在用完全相同的方式思考。

这是为什么呢?他们猜想,可能是因为这些小组里面有一些特殊的人,让小组成员们更容易对齐。但这个人是谁呢?

是不是那种强有力的领导者呢?他们回看了各组的讨论录像,发现,并不是。有的组确实有那种一开始就站出来主导讨论的领导者,但它导致的效果却是相反的。这种由领导者主导的团队,神经同步性是最小的。当这个人主导谈话的时候,反而会把别人推向各自独立的想法轨道中。

而相反的,同步性最强的小组中,有一两个人的行为,跟那种领导者非常不一样。他们话比较少,但是他们会比其他的参与者提出多好几倍的问题。他们会复述别人讲话的关键点。时不时地,他们还会鼓励小组成员,把现在的想法延伸讲下去。当小组讨论进入僵局的时候,他们会用一个新的线索或者笑话打断尴尬的沉默。

研究人员后来把这类人叫做“高中心参与者”。

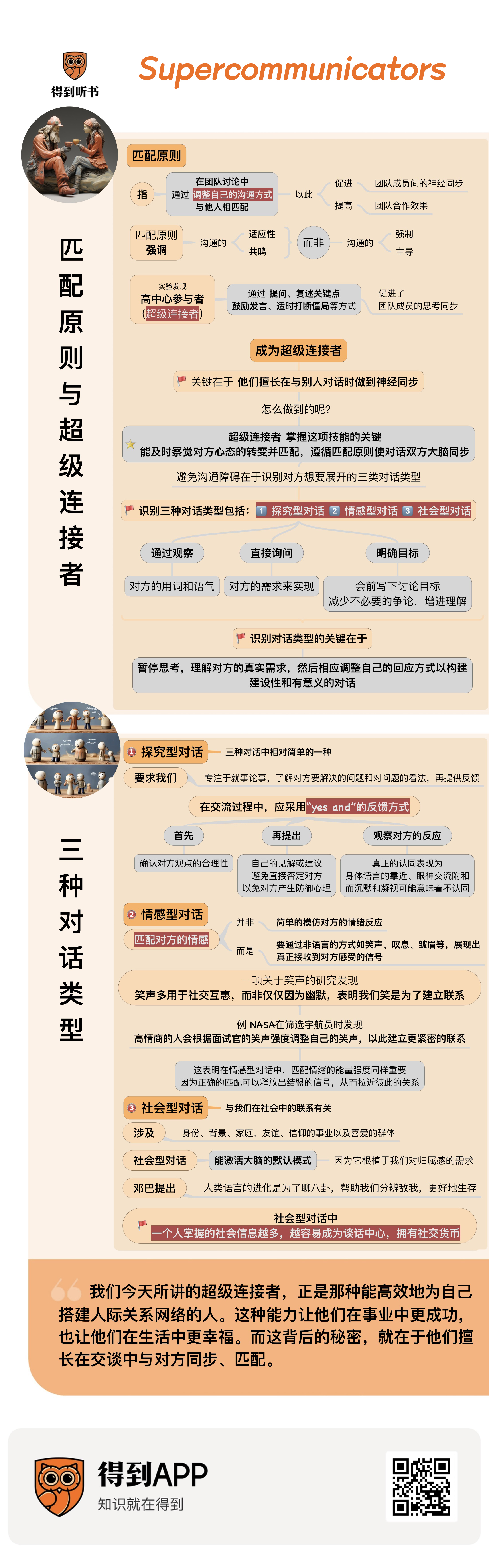

除了刚才说的那些以外,高中心参与者跟其他人最重要的区别是这一点:他们会不断调整自己的沟通方式,来跟同伴们相匹配。比如当发言者变得严肃时,他们也会变得严肃;当讨论变得轻松时,他们会第一个配合;当有人在抒发感受时,他们也会展现共鸣。不过他们并不是在模仿他人,而是在这种共鸣中温和地引申出自己的想法。

研究人员发现,当高中心参与者开口讲话的时候,其他人会更集中注意力来听;而从最后的结果来看,无论高中心参与者支持哪种观点,通常最后都会成为团队的共识答案。但这种影响是几乎看不见的,因为事后在进行采访的时候,很少有人意识到高中心参与者影响了他们自己的选择,他们都觉得是自己主动做出的选择。

而当研究人员进一步去观察这些高中心参与者的生活时,他们发现:这些人比其他人拥有更广泛的社交网络,也拥有更高的职位或权力,平时也会接收到更多来自他人的求助。

那刚才我们所说的这个实验里的高中心参与者,正是这本书里说的那种“超级连接者”。

通过这个实验我们能够看出,这些人之所以能够成为超级连接者,从脑科学角度来看,关键点在于他们实现了与周围人的神经同步。

还是刚才那个研究团队,他们后来进一步发现,当人们一起唱歌,或者一起敲击手指,或者合作解决难题,或者相互讲故事的时候,也会出现神经同步现象。后来又有普林斯顿的研究人员测量了12个人的神经活动。他们在听一个女生讲述她在舞会之夜上的复杂的、跌宕起伏的故事。研究人员看到,这些听众的大脑,跟叙述者大脑的神经脉冲同步了。也就是说,他们在经历同样的压力、不安或者快乐,就好像他们在一起经历这个故事。事后他们又发现,那些跟讲述者的神经脉冲同步程度越高的人,对于故事中的细节记忆得越清楚。

也就是说,人们的大脑的同步程度越高,他们就越能理解彼此所说的内容。

到了2010年,这个研究结论被科学界更广泛地接受。《美国国家科学院院刊》中写道:“说话人和听话人之间的神经耦合程度(神经同步程度)能够预测交流的成功。”而有一些人之所以能够成为超级连接者,关键就在于,他们擅长在与别人对话时做到神经同步。

他们是怎么做到的呢?

这件事听起来好像很难。因为毕竟,人们在说话时的心理活动是多种多样的,我们怎么能保证自己总是跟对方同步呢?

其实,这件事没有我们想象得那么难。因为人们在对话时,他们的对话性质多数时候都可以被归进三类里面。在这三类对话中,我们大脑里被激活的部分是不一样的。

第一种对话叫探究型对话,或者叫做决定的对话。在这种对话中,我们想要搞清楚到底发生了什么事,我们应该做出什么选择,或者是想去分析一些问题。比如,孩子成绩下降了,我们该怎么办?下周的旅行我们该怎么规划?等等。在进行探究型对话时,我们大脑内活跃的部分是前额控制网络,这是我们思想和行为的控制中心。

第二种对话,情感型对话,我们讨论的是我们的感受。比如,跟对方分享一个有趣的故事,或者是跟配偶发生争执,或者跟朋友倾诉悲伤、抱怨老板。这些时候,我们通常是在寻求对方的同理心,而不是建议。此时我们大脑中活跃的部分是伏隔核、杏仁核和海马体,它们是主管我们的信念、情绪和记忆的大脑部位。

第三种对话叫社会型对话。在进行这种对话的时候,我们讨论的通常是我们的人际关系,别人怎么看待我们,或者是我们的一些社会身份。比如说我们在讨论办公室政治,或者讨论一些我们共同认识的人,或者解释我们信奉的宗教、所处的家庭、所处的职场,等等。此时我们大脑开启的是一种默认模式。为什么呢?因为我们人是一种社会性动物,神经科学家发现,我们总是在不断地思考他人、自己,还有自己跟他人的关系。有研究表明,我们70%的谈话都是社会型的。

刚才我们说的这三类对话,探究型对话、情感型对话,还有社会型对话,它们并不一定总是单独出现的,而是经常在一场对话里交替出现,甚至交织着出现。随着对话的展开,我们的思维模式经常会发生变化。比如,你的朋友请你帮忙思考一个工作问题,你们可能会从探究型对话开始,讨论这个问题本身,然后又讨论到朋友因为这个问题承受的压力,也就是转向情感型对话,最后又转向社会型对话,讨论到其他人会因为这个问题怎么看待他。

而一个超级连接者在这场对话中,往往能够及时地察觉到对方讲话心态的转变,然后及时匹配着发生转变。这就是这本书里非常强调的——“匹配原则”。

当人们遵守匹配原则进行对话的时候,双方的大脑就是同步的。而一旦这个匹配原则被破坏,往往就会出现沟通障碍,因为在这种时候双方实际上在使用不同的认知语言。比如一种常见的情况,就是一方在讲情绪性的话,而另一方执着于解决问题。妻子向丈夫抱怨老板,丈夫不断地从自己的角度抛出行动建议。妻子最后终于发飙了:“我不是要你教我做事,我只是想要一点同理心,怎么就这么难呢?”

研究已婚夫妇的心理学家发现,最幸福的配偶们经常模仿对方的说话风格。他们在对话的过程当中会去匹配对方关注的重点,问对方更多的问题,更多地重复对方说的话里的关键词。

而这样的对话方式,不仅能够改善婚姻,还能够改善我们大多数的社交关系。

书里讲到,美国中央情报局(CIA)的人有一个必修的课程,就是如何在对话中跟对方同步。

有一位接受过这种训练的军官告诉作者,后来他不仅仅在工作中使用这些技巧,还在他的父母、爱人,甚至杂货店里遇到的人身上使用这种技能。他的同事们在日常会议中也会使用这项技能。所以他们的开会总是非常的富有成效。最后,这位军官总结说:“表面来看,它就像一个绝地武士的意念把戏,一种魔法一样。但事实上,这是一项任何人都可以学习使用的技能。”

而想要掌握这项技能,我们首先要做的就是,识别对方现在想要跟你展开的是什么样的对话。

其实,这样的识别能力我们每个人都具备,只是在很多时候我们不愿意停下来去想一想,问自己,对方此刻想要一场什么样的对话,而是直接先入为主地按自己的思路来讲话。而当你停下来,用2秒钟观察思考之后,你会发现,其实这件事并不难做到。有很多关键词都可以成为线索,比如“我想要”“我感觉”“怎么办”“他说”“但是他们觉得”等等等等。

那么,如果在你花了时间观察思考之后,你依然搞不清对方想要什么样的对话,那么不妨直接问出来。比如,当朋友跟你吐槽上司的时候,你就可以问问:你是觉得这件事很难搞,还是这个人很难搞、很讨厌?这项技巧还可以反过来用,当你觉得在对话中对方无法理解你的时候,也可以主动向对方表达你想要进行的是哪一类的对话。

这个方法还可以进一步地升级,更加正式化地来用。比如在进行一次会议或者一场重要的对话之前,先写下自己想要进行的对话类型,还有想要达成的对话目标是什么?

曾经,研究人员做过测试,在一家经常发生激烈争吵的公司里面,他们建议每一个人在开会之前写下一句话,写清他们即将要讨论的目标,比如“这是为了选择一个大家都同意的预算”,或者“这是为了听取彼此的意见做头脑风暴”,或者“这只是为了同步一下近期的信息”。结果他们发现,如果每个人都提前写下他们的会议目标,那么这场会议的口头争论就会显著减少。

因为,在纸上写的这个目标,能提醒他们,在讨论时不要偏离轨道,不要争论不必要的东西。如果他们了解到彼此的目标有所不同,也会对于对方的发言给予更多的理解和耐心。

近年来,一些学校也开始培训老师们,关注学生们的倾诉目的。比如,当老师遇到一个语无伦次、心烦意乱的学生时,他会问学生:“你想要被帮助,被拥抱,还是被倾听呢?”你会发现,这三个词正好对应着我们前面说的那三种不同类型的对话。而这个问题也值得被几乎所有人记在心里。我们可以回想一下,很多时候,当我们在和家人、朋友交谈的时候,我们总觉得自己不用问就知道他们想要的是什么样的对话,总是不假思索地给出自己的回应。

但事实上,如果不暂停2秒,认真地问问自己,或者出声地问问对方,很多时候我们就是会误解彼此。

好,刚才我们已经说了对于三种对话的匹配原则。注意,我们的用词是匹配,而不是模仿。匹配意味着这是一场建设性的对话。首先,我们需要真正理解对方,搞清楚他们想要什么。然后,为了匹配他们,我们需要知道我该怎么做出回应,怎么分享自己的见解,怎么不触碰雷区。这样才能构建出有意义、有价值增量的对话。

下面,我们就分别来说一说,在这三种对话类型当中分别该注意些什么。

先来说第一种对话,探究型对话。它听起来像是三种对话中最有技术含量的。但实际上,它其实是最简单的一种对话类型。因为,一旦你确定了对方想要进行的是探究型对话,那么接下来就事论事就可以了:了解清楚对方想要解决的问题,还有他自己目前对于这个问题的看法,然后给出你的反馈,就可以了。当然,这样的想法交换可能会来回进行好几次,不断地深入。

在这个过程当中,我们需要注意的是,不要贸然否定对方的看法。最好的反馈方式应该是 “yes and”:首先承认对方想法的合理性,然后在此基础上,用补充或者拓展的方式给出自己的建议。因为,如果一上来就反驳对方,可能会让对方一下子进入防御状态,接下来的对话也就没有办法好好开展了,甚至会演变成一次吵架。

另外,书里还提示我们,可以通过观察对方的反应,推测他是否认可你的反馈或者建议。有意思的是,很多时候我们以为,如果对方不认同我们的说法,他会着急打断我们,跳起来反驳。而如果他安静地听,看起来在沉思,应该就是听进去了我们讲的话。

但这本书告诉我们,并不是这样的。当对方变得沉默,眼睛凝视着半空中的某个地方,看起来在沉思的时候,其实代表了他们并不是很认同你的说法。他们可能在思索怎么委婉地表达反对意见,或者是转身走入了自己的思想轨道里,没有再继续听你讲话了。

而相反的,如果对方身体进一步靠近你,跟你做眼神交流,主动发出一些附和的声音,这些才是认同的表现。甚至,即使他打断了你,只要他问的问题是跟你刚才讲的内容相关的,都代表他对你的观点是有兴趣的。

好,刚才我们说的是探究型对话的一种典型场景,就是:对方抛出问题,你来做出回应。还有一种情况是,你希望对方来回应你的困惑。

作者建议说,如果你真的想跟对方好好地来一场探究型对话,你可以在开始对话前列出一份简单的清单。这个清单上面应该包含三个问题:一、你想跟对方讨论什么话题?二、这个话题中你最想强调的那个关键点是什么?三、如果你只能问对方一个问题,你会问哪一个?

当我们把这个清单内化为习惯之后,我们甚至都不需要把它写出来,仅仅是在对话之前在心里过一遍,也会很有帮助。

下面我们再来说一说,在情感型对话中,如果想做到匹配,我们应该注意些什么?

看起来,在对话时匹配对方的情感好像是一件很容易做的事情:对方悲伤我就悲伤,对方高兴我就高兴,对方生气我也跟着生气就好了呀!事实上,并没有这么简单。

我们来看一项实验。20世纪80年代,美国航空航天局(NASA),他们在筛选新一批的宇航员,其中一个重要的筛选标准是,这个宇航员需要有高情商。为什么呢?因为当时他们正面临着一种新的挑战。在以前,载人航天飞行的时间都比较短,通常只有一两天,最多不超过一周半。但是在1984年,当时的美国总统里根,他命令美国宇航局建造一个国际空间站,人们可以在那里生活长达一年。

所以这就意味着,新一批的宇航员不仅要有超强的身体素质和心理素质,还要擅长与人相处。但是,让他们头疼的是,你很难通过一次或者几次短短的面试,就摸清楚一个人在长时间内与人相处的能力。那该怎么办呢?他们想了一个办法:他们开始回顾过去20年的面试录音,去重点观察那些后来被证明情商非常高,甚至当了领导的人,他们在面试过程中释放出了哪些跟别人不一样的信号。

在做了大量研究之后,他们发现,这些高情商人群在面试时的笑声跟别人是不一样的。他们总是倾向于发出跟面试官同等程度的笑声,比如面试官大笑,他们也大笑,面试官轻笑,他们也轻笑,面试官开了个玩笑,他们也做轻松的回应。

那这里,我们要顺便讲到一项同样发生在20世纪80年代的研究。一个心理学家团队在各种公共场合观察人们的对话,收集了1200例自然发生的人类笑声的对话录音。他们想验证的假设是,人们在笑的时候,是不是因为遇到了有趣的事情。结果他们发现,这个假设是错误的。只有不到20%的笑声是被逗笑的,而剩下的超过80%的笑声都是因为,人们想要释放出一种“我想跟你交流”的信号。换句话说,我们笑是为了向别人展示,我们想跟他建立联系;而对方回报以笑声,表示他们也想与我们建立联系。

这在书里被称为是一种在情感传染中产生的互惠,这样的互惠能够拉近我们彼此的距离。换句话说,如果我们想迅速拉近跟他人的距离,不能仅仅是认真倾听、重复关键词,就够了,还要展现出我们真的接收到了对方的感受。这就需要我们通过笑或者其他的非语言表达方式来展现出来,比如叹息、皱眉、惊讶等等,这些是匹配原则的具体体现。

并且书里还提醒我们,在匹配的时候,我们不能光匹配情绪的色彩,还要匹配情绪的能量。

说回前面美国宇航局的例子。他们在回顾那些高情商的人,或者说超级连接者的面试录音时,他们还注意到了一些有趣的事情:如果两个人同时在笑,而一个人是大笑,一个人只是在轻声笑,他们通常不会感觉更亲密。也就是说,当我们一起笑的时候,重要的不仅仅是笑本身。笑的能量强度也是至关重要的,因为它释放的是一种结盟的信号。也就是说,仅仅大致表现出跟对方相似的情绪,并不能让我们更加亲近,只有我们在情绪和能量上都跟对方达成匹配时,才会让对方的潜意识接收到我们强烈的结盟意愿,拉近彼此的关系。

下面我们说第三种对话类型,社会型对话。这种对话往往与我们在社会中的联系有关,比如我们的身份和背景、我们的家庭和友谊、我们所信仰的事业,或者那些我们爱或恨的群体。当我们讨论公司里最新的八卦,说着“我听说财务部要裁掉20%”,或者表示加入了某个群体,说自己成为了谁谁的粉丝或者黑粉,或者试图找出跟对方共同的社会关系,说着“你也上过某某学校吗?你认识XXX吗?”当我们在说这些的时候,我们都是在进行社会型对话。

在前面我们说了,在进行社会型对话时,我们大脑开启的是一种默认模式。因为,用书里的话说,这种对于社会型互动的渴望,无论好坏,是根植于我们的进化中的。它代表的是我们对于归属感的强烈需求。如果婴儿没有社会本能、不亲近母亲,或者母亲不关心她的后代,婴儿就会死亡。所以遗传下来的特征就是,我们关心自己的族群,想要寻找归属感。

著名进化心理学家邓巴(就是提出了“邓巴数”的那个邓巴),他甚至提出过这样一个研究结论:人类语言的进化就是为了聊八卦。这个结论影响力也很广。

他告诉我们,在远古时代,人类语言最重要的用途,就是聊八卦。因为通过聊八卦,我们可以迅速地分辨敌我,更好地生存。如果我们在比较大的圈子里,要分别跟每个人去交流,实在是有点费力气。这时候,亲朋好友就能帮我们分担掉一部分,我们先分头去社交,然后,把大家的交流结果拿出来共享,谁说了什么、谁干了什么、谁是谁的朋友、谁又坑了谁……我们只要一顿饭的工夫,就全都能了解了。邓巴说,我们这么做是因为我们还是跟灵长类动物一样,想知道谁可以信赖,谁自私自利、不值得交往。

那么既然语言的进化就是为了聊八卦,那我们前面提到的,研究发现,人们70%的谈话都是社会型的,也就不奇怪了。我们以为,自己最在乎的是“干正事”,工作和学习;但是身体本能却替我们记得,社交才能让我们生活得更好。

也因为是这样,我们会发现,在生活中,如果一个人掌握的来自他人的社会型信息越多,他就越容易成为一场谈话的中心人物,拥有更多与人结盟的“社交货币”。《权力进化论》那本书里就提到,在美国一家公司里,有一个少数族裔的黑人女高管,因为同事们都觉得她进一步晋升的可能性比较小,所以这些人反而会跟她坦诚交流自己的想法,讲述自己发现的一些公司里的动向和八卦,这就让这位女高管掌握了很多的信息,成了这家公司里的“超级枢纽”,也让越来越多的人都想跟她交流,找她咨询建议。

在社交型对话中,想要做到匹配,我们当然可以跟对方交换八卦,或者是给出其他同等的社会型信息,但需要确保这些不会给第三方带来困扰或者伤害。如果对方是在讲某人的坏话,或者讲一些你不想参与讨论的消息,那么我们也不用强行匹配,可以转移话题,或者通过提问引导,把这个社交型对话转变为情感型对话或者探究型对话,然后再进行匹配。比如,你可以说,“那这件事你知道以后的感受是什么”“你觉得这种情况应该怎么处理才会更好”,等等。这样就完成转变了。

作者还提醒说,想要更好地进行社会型对话,我们需要明白:每个人都有多重身份,没有人是一维的。所以不要用某一种身份来定义对方。而如果对方陷入了对自己某一个社会身份的哀叹或者不满,我们也应当帮助对方认识到这一点,提醒他人生的多面性,不应该陷于一隅。

另外,在进行社交型对话时,我们可能会不自觉地会对对方仰视或者俯视,这都是不利于拉近关系的。社交型对话中最重要的就是努力确保人人平等。不要炫耀你的财富或者关系,你的特权或者资历,你的专业知识。要平等尊重每个人的观点。每个人在自己擅长的领域都是专家,每个人在自己不擅长的领域都是新手,没有谁比谁看法更高级一说。当每个人都有平等的发言权,能彼此平视时,讨论才是最有效的。

好,以上,就是这本书里,我想跟你分享的重点内容。

在这本书的最后,作者引用了一项哈佛大学曾经做过的,持续了超过85年的研究,是目前心理学史上持续时间最长的研究之一。我们在《美好生活》那本书的解读里也讲到过。他们的研究对象最初有724个人,后来又扩展到这些人的1300多名后代。85年来,哈佛的研究人员持续追踪这些人的生活,定期访谈他们,收集关于他们的身心健康、婚姻事业、家庭朋友等各方面的状况,记录了很多人完整的一生。他们想要解释一件事:到底是什么因素能给人的一生带来最多的幸福感,并且,会影响人的健康与长寿呢?

最终,他们提取出的最重要的那个幸福因子,不是金钱,不是名誉,也不是成就与权力,而是渗透于我们每个人、每天的生活中的——人际关系。哈佛的研究团队说,如果要把这85年全部的研究归结为一个生活准则,那么就是:良好的人际关系让我们更健康、更快乐。过去的几十年里,这个发现已经在数百项其他研究中得到了反复验证。

而我们今天所讲的那种超级连接者,正是那种能高效地为自己搭建人际关系网络的人。这种能力让他们在事业中更成功,也让他们在生活中更幸福。而这背后的秘密,就在于他们擅长在交谈中与对方同步、匹配。

这种能力来源于哪里?从根源上讲,它来自我们是否对他人怀抱真诚的好奇、理解的耐心、质朴的善意。年少时,我们从他人那里吸取过多少宝贵的经验、信息,才成长为如今的样子。但是否在变得强大以后,我们却又逐渐丧失了去了解他人的意愿?超级连接者最值得我们学习的地方是想要联系,想要了解别人,想要进行深入的交谈,即使是在困难和恐惧的时候,或者是在离开会更容易的时候。他们总是会告诉自己:建立真正有意义的联系,是生活中最重要的事情。

恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、超级连接者之所以能成功连接他人,不是靠什么特殊技巧,而是通过在对话中与对方达成神经同步。

2、要在对话中与人同步,关键是识别对方想要进行的是三种对话类型中的哪一种。这三种对话分别是探究型对话、情感型对话、社交型对话。

3、超级连接者的秘诀,不在于他们有多强大,而在于他们愿意真诚地去关注、理解、连接他人。