《量子物理如何改变世界》 陈章鱼解读

《量子物理如何改变世界》| 陈章鱼解读

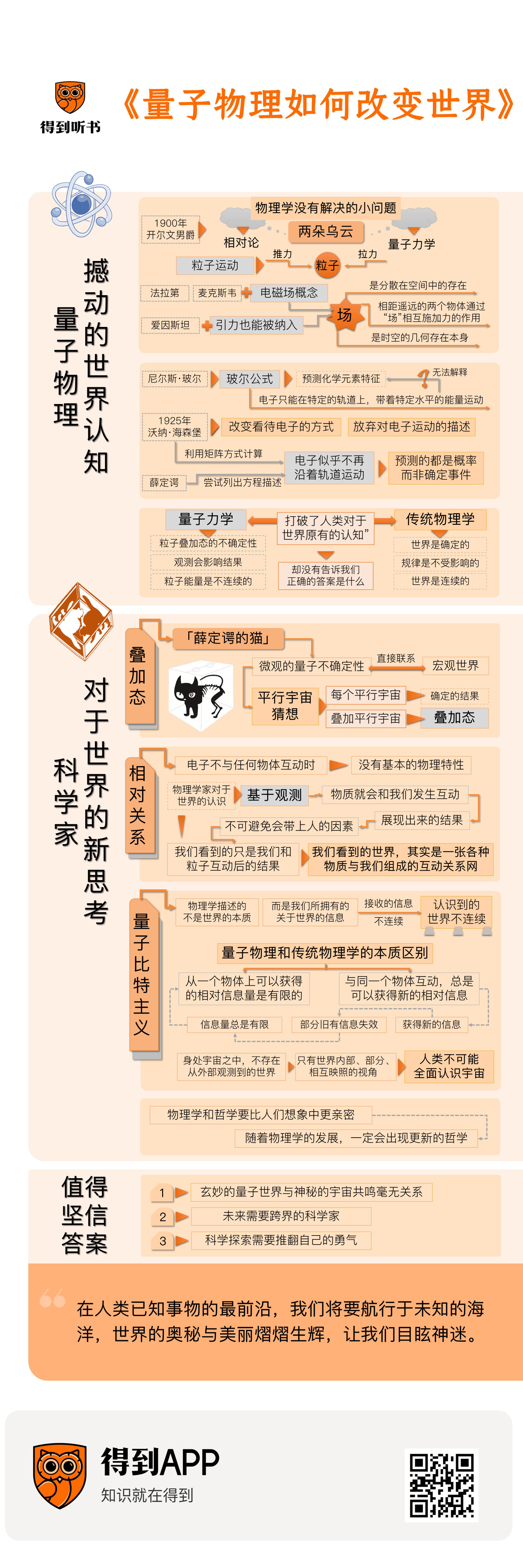

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天我要为你解读的这本书叫《量子物理如何改变世界》。这本书2023年5月出版,听书名你就知道,这本书是讲量子力学的。这本书的作者,也是当今世界上少有的几位能把量子力学讲得通俗又吸引人的科学家,他叫卡洛·罗韦利。

卡洛·罗韦利是一位理论物理学家,他最大的贡献是参与创立了圈量子引力理论,这是弦理论下边的一个分支,研究方向是把广义相对论和量子力学两大方向统一起来。如果听完这样的介绍你有点迷糊,我用一个更形象的对比,如果你看过美剧《生活大爆炸》,里面的主角谢尔顿就是一位研究弦理论的天才物理学家。你可以把这位罗韦利教授看做谢尔顿一样的科学家,而且他比谢尔顿更有情商。因为罗韦利不止于前沿物理学的研究,他还一直在撰写科普著作,向大众推广物理学知识。我们“得到听书”之前就为你解读过他的《现实不似你所见》《时间的秩序》,还有《物理学家的智性冒险》。

不过,今天要为你解读的这本《量子物理如何改变世界》,讲的还不只是科学新发现,罗韦利更多关注的,其实不是量子物理如何改变世界,而是量子物理如何改变人类看待世界的方式。

其实,量子物理如何改变世界这个问题我们都有答案,它让人类更加理解自然,从天空的颜色到大脑的运行,从星系的起源到原子的运动,世界上成千上万的问题因为量子物理,有了更加清晰的答案。量子物理也改变了人类的生活方式,手机、计算机、光伏发电、核电,现在的最新科技,大多都要用到量子物理的理论。无数的物理学家、化学家、生物学家和工程师每天都在运用量子物理。

但是,量子物理对世界的影响不止于此。罗韦利回忆自己还是一个大学生的时候,他之所以选择物理,用他的原话讲,就是因为他“隐约怀疑在无聊到要死的高中物理背后,在关于弹簧、杠杆、旋转的小球的愚蠢习题背后,隐藏着一种试图理解实在之本质的纯粹的好奇心”。

在大学期间,经典物理学的课程让他感觉自己好像碰到了一点边,经典物理学的简明凝练自有一种优雅。可是,面对量子力学的时候,他感觉又迷惑又兴奋。直到多年后,在阅读了许多书籍、参与了许多讨论,得出了许多不确定的结论之后,他终于写出了这本《量子物理如何改变世界》。

这本书中谈到的问题会多于答案,因为现在科学家们也无法完全理解量子力学背后的原理,甚至很多现象看起来是匪夷所思的。但是,这些背后又潜藏着机会,让人类颠覆对于世界的认知,就像是从以为地球是平的到发现地球是圆的,从地心说到日心说乃至承认我们只是宇宙中不起眼的一个角落,每一次人类更清晰地认识这个世界,都是来源于一次“匪夷所思”。

其实我觉得,这本书的书名更适合叫《量子物理如何改变我们看待世界的方式》。

这期音频,我们就跟随这本书,进行一场头脑的过山车,了解目前科学发现的前沿思考。

我们先回到量子力学创立之初,因为量子力学从一开始就给科学家带来了太多疑惑,了解这段历程,我们才能更清楚地看到,量子物理撼动了哪些我们对于世界的认知。

接下来,我们再看看,现在的科学家们,他们对于世界有了哪些新思考。

我们先来看看,量子物理撼动了哪些我们对世界的认知?

量子物理从诞生开始,就带给科学家们太多的迷惑。在这门学科之前,曾有过那样一个时刻,世界运行的基本原理似乎非常清楚:形形色色的事物归根结底好像都是由物质的微粒构成,并只受寥寥几种力的驱动。

你可能也听过物理学史上的一个著名的故事:1900年,开尔文男爵在英国皇家学会发表了一个演讲,题目叫《在热和光动力理论上空的十九世纪的乌云》。开尔文男爵在演讲中说,物理学的大厦已经基本落成,剩下的只有边边角角的修补工作。不过,还有两个小问题没有解决,他用“两朵乌云”来形容。但是就在这次演讲后5年,传统的物理学就被撼动,解决第一朵乌云的方法衍生出了相对论,解决第二朵乌云的方法衍生出了量子力学。

其实,即便是相对论的出现,也是让人们对世界的认识更加清晰了。在一个广袤的空间中,粒子在推力和拉力的驱动下不断运动。法拉第和麦克斯韦加入了电磁场的概念。“场”是分散在空间中的存在,相距遥远的两个物体之间通过“场”相互施加力的作用。爱因斯坦完善了这个理论框架,因为他证明了引力也能被纳入“场”的概念中,而这个“场”就是时空的几何存在本身。这一归纳总结既清晰明确,又十分漂亮。

直到量子物理的出现,世界在科学家眼中又开始变得乱糟糟了起来。我们的故事就要从这里讲起。

1925年这一年的夏天,一位23岁的青年提出了一种理论,想要解释物理学发现中一些诡异的现象,这个年轻人叫沃纳·海森堡,量子力学的故事,就从他开始。

海森堡要解释什么样的诡异现象呢?当时一位成名的科学家尼尔斯·玻尔,他发现了一些公式,通过这些公式,可以预测化学元素的特征。比如,当一种元素被加热时,它会发出什么频率、什么颜色的光。这在当时是一项了不起的成就。

问题在于,玻尔发现的公式虽然和实验情况完全相符,但是科学家们却不知道怎么解释它。在玻尔的公式里,原子内部的电子只能在一些特定的轨道上,带着特定水平的能量运动。

这就好比天文学家告诉我们,月亮是绕着地球转的,但是,月亮只能在距离地球36万公里和41万公里的两条轨道上运行,近一点远一点都不行。更诡异的是,两条轨道之间如何切换呢?月球总得一点一点拉远或者接近吧?并不是。月球是直接从一条轨道跳到另一条轨道上去的。

我们今天知道,玻尔这种现象在量子力学中叫做“量子跃迁”,是微小粒子的特殊现象。但是当时的科学家们并不知道,他们就是按照天体运行的规律去进行类比的。这个时候,电子这种在特定轨道之间跳来跳去的模式,就显得太离奇了。

电子是如何在原子内部运动的?为什么偏偏是这些轨道?这种从一个轨道到另一个轨道的无法解释的“跃迁”是什么?是怎样一种未知的力引发了电子如此离奇的表现?当时科学家普遍认为,原子是构成一切物质的最小基石。所以,这些问题不能解决,我们就无法弄清楚物质的基本原理。

玻尔和他的同事们围绕这一问题研究了十多年,仍一无所获。似乎没有任何一种合理的力,能够解释电子奇特的轨道和跳跃。但通过这些轨道和跳跃可以很好地预测原子的现象。这实在是令人困惑。

海森堡作为一名年轻的物理学家,也陷进了那个问题里无法自拔。与其他人一样,他也尝试了所有的方法,却没有一种奏效。直到1925年,他取得了一些突破。

海森堡的想法大胆又简单。既然找不到一种力,能让电子做出如此离奇的运动,那我们就先不去想新的力,就从已知的力出发来进行思考,那就是将电子吸引到原子核周围的电力。既然找不到电子运行轨道的规律,那我们就继续使用已知的力学定律,不去改变它。

唯一需要改变的,是我们看待电子的方式。放弃原来那种天体运行的类比,不再把电子看作沿着一条轨道运动的物体。

总之,既然现在搞不清楚电子是如何在原子内部运行的,那我们就先放弃对电子运动的描述。只描述人们能从外界观测到的东西,也就是电子发光的强度和频率。利用这些观测数据,重新理解电子。

海森堡用矩阵的方式来进行计算。海森堡给自己的朋友泡利寄去了一份计算结果,并且在信中说:“一切还十分模糊,我也不清楚这意味着什么,但电子似乎不再沿着轨道运动了。”

就在差不多同一时间,另一位科学家薛定谔,也尝试列出方程来描述电子的诡异现象。在薛定谔列出方程之后,人们反过头来再去看海森堡的工作,这才恍然大悟,他们的数学演算,同样预测的是概率。

不论是海森堡,还是薛定谔的量子理论,它们预测的都是概率,而非确定的事件。

从这时候开始,量子力学就开始变得让人迷惑了。就连玻尔这位开启量子力学大门的科学家都说:“谁如果不为量子力学感到困惑,谁就是根本没理解量子力学。”

到底量子力学让科学家产生了怎样的迷惑呢?最主要的有三点:

第一,粒子的状态会叠加。量子最诡异的地方,就是它的不确定。它可能在一个位置,可能又在另一个位置。物理学家管这种现象叫做“量子叠加态”,这动摇了科学家心中的确定性,很多科学家拒绝接受这样的结果,连爱因斯坦都说“上帝不掷骰子”。

第二,观测会影响结果,仿佛粒子能感觉到人们在看它,看与不看时,获得的结果会大不一样,这让科学家开始怀疑主观和客观的边界。

第三,粒子所带的能量是一份一份的,不连续的。后来物理学家发现,之所以原子中的电子必须在特定的轨道上,是因为只有在这些位置,电子才能拥有合适的能量,符合一份一份的要求。

别的位置,电子所带的能量可能就不是整份的,物理规则就不允许这样的情况出现。量子理论的名字正是由“量子”,即“一份一份的能量”来的。以往人们都认为,世界应该是连续的,可是量子力学展现出来,这个世界可能在最小尺度上,就是不连续的。量子力学证实了世界非连续性的一面。

你看,传统物理学让人们相信世界是确定的,是有不受人影响的规律的,是连续的。但是,量子力学打破了人类对于世界原有的认知,告诉我们这是错的。可是量子力学却没有告诉我们,正确的答案是什么。目前科学家们掌握的是一些数学上可以验证的公式,实验室中观测的结果,但是这些公式和结果要如何解释,至今还没有定论,甚至按照这些公式和结果,我们能推断出一些非常匪夷所思的结论。

说到这,你可能会感觉满心疑惑。那这个世界到底是什么样呢?很遗憾,目前可能没有确定的答案。

在量子力学诞生之后,为了解答前边这三个疑惑,物理学家们提出过各种想法,不过目前都没有完全被验证。未来也有可能还会有新的理论,将现在的想法修正甚至完全推翻。

不过,换个角度,这也是你值得去了解的理由。因为这是物理学探索的最前沿,在已知和未知的边界上,目前的答案当然显得半明半暗。接下来,我们就来跟着罗韦利,看看这个世界探索的最前沿,看看现在的科学家们,他们对于世界有了哪些新思考。

先来看看科学家们对于叠加态的思考,你可能会联想起著名的“薛定谔的猫”的思想实验。

在一个封闭的大箱子里,放一只猫。箱子里有个放射性装置,里面的放射性物质在一小时之内,可能衰变,也可能不衰变。如果衰变,那它就会触发一个装置,装置打碎瓶子,瓶子里面有杀猫毒气。

在你打开箱子看之前,那个放射性物质处在“衰变”和“没有衰变”的量子叠加态 —— 既衰变了,也没有衰变。

那么,在打开箱子看之前,那只猫,一个宏观的生物,难道也处在量子叠加态吗?

这个思想实验把微观的量子不确定性和宏观世界直接联系在了一起。这样你就没有办法回避对量子世界的理解,可是你怎么面对这个问题呢?所以霍金有句名言 —— “当我听说薛定谔的猫,我就去拿我的枪。”薛定谔的猫,让物理学家感到无法面对这个世界。

所以有物理学家提出一种猜想,就是如果我们真的做这个实验的时候,宇宙就会分裂成两个,在一个宇宙中,你打开盒子,发现猫是死的。在另一个宇宙中,你打开盒子,猫是活的。是的,你在电影里看到的平行宇宙猜想,就是科学家们提出来解释量子力学的。

每个平行宇宙中都是确定的结果,可是这些平行宇宙叠加起来,就是叠加态。

听起来是不是很疯狂?但是恰恰有许多杰出的物理学家和哲学家,都认为平行宇宙的假说是量子理论的答案。因为这种假说最能解释科学家们观测的那些诡异的现象。

这种叠加的诡异特性,已经非常难理解,更何况还有非连续以及观测者的影响。怎么解释这些特性呢?罗韦利在这本书中提出了一个观点,他将这种猜想称之为“相对关系”。

什么是“相对关系”呢?罗韦利认为, 在电子不与任何物体互动时去探究它的轨道是哪一个是没有意义的。电子不沿轨道运动,因为它的物理特性是由它与任意其他物体,比如它释放出的光之间的互动决定的。如果电子不进行互动,它就没有特性。

这是激进的一步。这等于是说,我们需要把每个物体仅仅看作它与其他物体互动的方式。当电子不与任何其他物体互动时,它就没有基本的物理特性。没有位置,也没有速度。

这里边的关键点,在于物理学家对于世界的认识,都是基于“观测”。只要我们观测,物质就会和我们发生互动,那么,展现出来的结果,也就不可避免会带上人的因素。

世界未必受人的影响,但是我们看到的世界,不可避免受到人的影响。我们看到的世界,其实是一张各种物质与我们组成的互动关系网。

我用另一个例子来帮你理解罗韦利的思考。我们当然知道,地球不是宇宙的中心,但是,现在人们可以观测到的宇宙范围,是一个以地球为球心的球形。这就像是你在漆黑的野外拿着火把,你能看到的范围一定是以自己为中心的一个圆。所以,虽然我们知道地球不是宇宙的中心,但是我们只能看到以地球为中心的一部分宇宙。在这之外的,我们看不到。

相应的,罗韦利的意思也是,也许在量子力学中,物质有与人无关的特性,但是我们看不到。因为我们一观测就必须让自己参与进去,我们能看到的,只是我们和粒子互动后的结果。

听起来有点烧脑,而且也不是那么容易承认。认同和不认同都没关系,毕竟罗韦利自己也没有说这就是答案。但是,如果顺着这个思路,再去看量子力学带来的那些疑惑,确实会显得清晰很多。

比如,为什么世界是不连续的?有科学家提出一种理论,叫做“量子比特主义”。“比特”是从计算机那里借来的一个词,代表信息是一份一份的。

量子比特主义是什么意思呢?物理学描述的不是世界的本质,而是我们所拥有的关于世界的信息。可能因为人的某些原因,关于这个世界,我们只能接收到一份一份的信息,所以我们能认识到的世界,就是一份一份的。至于世界到底是什么样的,我们不得而知。

再比如,为什么量子力学中计算出的往往是概率,某个粒子的位置、速度并不能完全确定?罗韦利顺着相对关系思考,认为量子物理和传统物理学有两点本质的区别:

第一条,从一个物体上可以获得的相对信息量是有限的;

第二条,与同一个物体互动,总是可以获得新的相对信息。

你可能会说,那这两条不是矛盾了吗?与同一个物体互动,总是可以获得新的相对信息,那我只要互动的时间足够长,总能获得全部的信息吧?

关键在于,当我们获得新的信息时,一部分旧有信息就失效了,变成了无关信息。所以,虽然我们总能获得新信息,但是信息量总是有限的。

甚至,顺着这个想法再往下推演,人类有可能全面地认识宇宙吗?罗韦利给出了否定的答案。因为,想象一个事物的整体,其实就是想象我们站在这个事物之外看到它的样子。那么,想象宇宙的整体,就是想象我们站在宇宙之外看宇宙。问题在于,我们没有这样的外部视角,我们身处在宇宙中,我们得到的任何对宇宙的描述,也都来自这个宇宙内部。不存在从外部观测到的世界,存在的只有世界内部的、部分的、相互映照的视角。世界就是这种视角间的相互映照。

如果顺着这个思路继续向下推演,那可能就超越物理学,进入哲学的范畴了。这本书当中确实也有相当篇幅,是罗韦利的哲学思考。不过,我认为这些思考更加主观和个人,所以就不花时间为你展开了。如果你感兴趣,得到电子书有这本书的电子版,你可以进行阅读。

不过,罗韦利对于物理学和哲学两门学科关系的思考,我觉得值得为你分享。

罗韦利认为物理学和哲学要比人们想象中更亲密,他说“物理学是现实结构与思想结构之间的交织最为紧密的地方,也是这一交织不断接受进化试炼的地方。”而且他认为,随着物理学的发展,也一定会出现更新的哲学。

有一位哲学家曾经问罗韦利,从一间实验室里,靠金属和玻璃完成的实验,怎么有力量撼动人们对于世界根深蒂固的印象。罗韦利的回答是,那些根深蒂固的印象,不是更早的人类在摆弄石块和木片时得出来的吗?

到这里,这本由卡洛·罗韦利所著的《量子物理如何改变世界》,我就为你解读完了。因为是前沿的科学发现和思考,所以听完这本书,你可能收获的问题要比收获的答案更多,没办法,罗韦利这样的科学家,在面对量子力学的时候,也觉得困惑更多。

不过没关系,在书中,罗韦利还是给了一些我们值得坚信的答案。

第一,因为量子力学是如此前沿的学科,里边有太多的不确定,连科学家都不敢说完全理解,所以那些打着量子旗号的量子医学、量子整体论、量子通灵,通通是没有根据的。量子的世界是有点玄妙,但是罗韦利向你保证,那也和神秘的宇宙共鸣毫无关系。

第二,罗韦利相信未来需要跨界的科学家。他的思考同样是基于“相对关系”,因为我们观测世界时,不可避免会带上人的因素,那么学科与学科之间的分界,也很难说是客观的,只是我们为了认识世界人为划分的层次。而现实世界是不分层次的,那么,也就更需要不分层次的知识,更需要跨界的科学家。

第三,科学探索需要推翻自己的勇气。科学总是变着花样要求我们放弃自己对世界的认识中被认为是坚不可摧、无懈可击的东西,它要求我们接受现实与我们的想象有着深刻差异这一事实,要求我们不要惧怕深不可测的未知之物,要敢于将目光投入深渊。罗韦利在书中有这么一段话:“科学是探索全新的思考世界的方式,是不断推敲质疑我们现有的概念的能力,是那股敢于反抗权威的、批判性的前瞻性力量,这力量有能力改变其本身的概念根基,从零开始重新描绘世界。”

我想用罗韦利写的一段话,作为这期音频的结尾。我觉得这段话给了我们一个答案,为什么我们每个普通人,需要拿出一点时间听这样一本烧脑的书,为什么要了解一些还没有答案的问题。

“我们的爱与真诚与生俱来,我们天生就渴望懂得更多,渴望不断学习。我们对世界的认知在不断增长。在知识的边界,我们的求知欲在燃烧。我们渴望探索空间纹理的细微之处,探索宇宙的起源、时间的本质、黑洞的现象,以及我们思维的运行。

“现在,在人类已知事物的最前沿,我们将要航行于未知的海洋,世界的奥秘与美丽熠熠生辉,让我们目眩神迷。”

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。我在文稿末尾还附上了电子书的链接,推荐你去进行拓展阅读。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1、传统物理学让人们相信世界是确定的,是有不受人影响的规律的,是连续的。但是,量子力学打破了人类对于世界原有的认知,告诉我们这是错的。可是量子力学却没有告诉我们,正确的答案是什么。

2、卡洛·罗韦利在这本书中提出一种观点,他称之为“相对关系”:物理学家对于世界的认识,都是基于“观测”。只要我们观测,物质就会和我们发生互动,那么,展现出来的结果,也就不可避免会带上人的因素。世界未必受人的影响,但是我们看到的世界,不可避免受到人的影响。我们看到的世界,其实是一张各种物质与我们组成的互动关系网。