《诸子与诸国》 裴鹏程解读

《诸子与诸国》| 裴鹏程解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你介绍的是《诸子与诸国:中国古代思想的起源》。

春秋战国是中国历史上最为群星璀璨的时代之一,儒、墨、道、法、兵、名、阴阳等等,众多学派的思想对当时甚至对整个中华文化产生了深远影响。关于它们的研究,早在诸子时代,荀子、韩非子等人就写了不少文章。西汉初年,司马迁的父亲司马谈在《论六家要旨》中讨论了诸子的核心观点和差异。到近代,钱穆先生写过《先秦诸子系年》 ,现如今研究诸子百家的专著论文更是不计其数。

但无论是翻开诸子本人的作品,还是阅读古今学者的文章,或许你会跟我有相似的感觉,诸子的思想特色鲜明而且神秘莫测。提到“道家”,“道可道,非常道”听起来有点故弄玄虚;“兵家”关注战争,该脚踏实地一点了,但《孙子兵法》讲理论和原则很多,实战技巧讲得很少。如果让我们进一步理清楚诸子百家各门各派的关系是什么,为什么他们提出那样的理论,这恐怕就更难了。

过去对诸子思想的研究,主要是聚焦于哲学领域,今天这本《诸子与诸国》提供了一种思考方式,试着不再单纯地讨论诸子的哲学思想,而是放在春秋战国政治经济的动态演进历程中,观察诸子思想的诞生演化过程。具体怎么实现呢?这就要说到本书作者,人类学者、文史作家张经纬。他很擅长使用“历史情境代入法”,带读者回到局势变迁中思考问题。

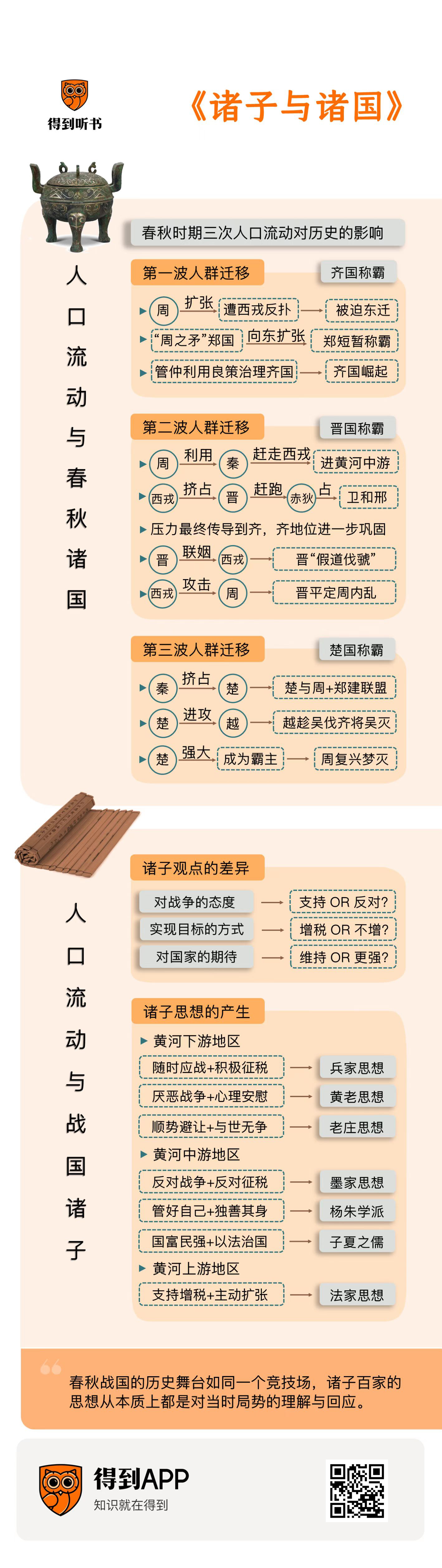

对于春秋战国哲学思想这个既遥远、又深奥,而且显得零散的课题,张经纬找到了一个抓手,这就是春秋战国时期的人群迁移。作者发现,由于政策、战争、生态、经济等诸多原因,春秋和战国各发生过三次大规模的人口迁移。这六次人口迁移不仅推动了历史演进,也进一步催生了诸子思想,导致春秋后期到战国时期,中华大地上出现了百家争鸣的局面。春秋战国的历史舞台如同一个竞技场,诸子百家的思想从本质上都是对当时局势的理解与回应。从这个视角出发,很多问题或许就有答案了,例如,为什么兵家思想诞生于齐国,却没有出现在军事实力最强的秦国?为什么提倡无为的黄老学说,出现在冲突频繁的黄河中游一带?为什么儒家中的一支最终在遥远的魏国生根发芽演化为法家?

下面,我们就以春秋战国时期的六次人口迁移为线索,走进今天这本《诸子与诸国》,重新考察那段思想激荡的历史。需要说明一点,思想的产生发展有滞后性,春秋历史大幕的拉开就伴随着人口大迁移,但直到春秋后期诸子思想才逐渐出现,并在战国时期达到繁荣。关于这一点,本书目录也有体现,全书十二章,从第一章到第六章,介绍人口迁移以及与之伴随的历史事件,第七章终于出现了春秋末期的孔子,之后本书继续介绍人口迁移和战国历史,直到最后的第十二章才正面介绍诸子百家。

所以,在接下来的听书中,我们也参考作者的思路,第一部分先讲“诸国”,也就是百家思想诞生的大背景,春秋时期的三次人口迁移如何推动历史发展,那些耳熟能详的历史事件背后有哪些不为人知的事情;第二部分我们聚焦“诸子”,正式考察诸子的思想,来看看在战国人口迁移浪潮的冲击下,百家思想是如何诞生的。

首先,我们从春秋“诸国”讲起。三次人口流动如何影响春秋历史,诸子思想是在什么时代背景下孕育的。

提到“春秋”时期,有人会把它浓缩为“春秋五霸”的历史,直接从齐桓公讲起。还有人可能还会在前面讲讲郑庄公的故事作为春秋的序幕,就是中学课本上“郑伯克段于鄢”那段历史。但今天这本书却是从数百年前西周建立讲起的。作者之所以这样写,是因为后来春秋战国的六次人口迁移,需要追溯到早在西周末期的一次人口迁移,它就像是倒下的第一块多米诺骨牌,引发了后续的连锁反应。

那么,我们稍稍花一点时间,看看那次古老的人口流动是如何发生的。

话说西周时期,生活在今天陕西关中平原的周王室,要控制天下,离不开两样资源,一是铜料,用来铸造兵器和礼器;二是良马,马是拉战车的动力。但铜料南方更好,良马北方才有,因此周王室需要南北方的进贡。

最初一切和谐,但随着周人势力范围不断扩张,资源消耗量越来越大,南北方的压力也就变大了。压力变大就会反抗,而一旦南北方不顺从,周王室就会带一帮诸侯国出面教训他们。所以,西周中后期,周王室常常外出打仗。但苦于资源不充足,不一定能打赢 ,有时还会被反扑。例如最初生活在西部的西戎人,本来是给周王室进贡良马的,最后却反扑了关中平原的周王室。

迫于西戎人的压力,周王室被迫东迁。公元前770年,周平王迁都洛邑 ,也就是今天河南洛阳一带。但洛阳一带本来生活着其他部族,如今关中的周王室占据了洛阳,原来的部族就被挤走了。从西戎人到周王室再到洛阳本地原来的部族,这股人口迁移的浪潮并没有因此停止,而是掀起了更为浩大的绵延近六个世纪的人口迁移浪潮。

下面,我们先看春秋时期的第一波人口迁移浪潮引发了什么。

周王室迫于西戎人的压力离开了关中,但它的余威还在,占据洛阳后,也蠢蠢欲动希望恢复昔日的威风。如何恢复呢?背后的西戎人,它打不过,周王室只能继续向前,把矛头对准东方。

如果你喜欢读历史会知道,春秋初期有个国家特别爱出风头,这就是郑国,公元前722年郑国打了卫国,卫生的“卫”;四年后打了宋国;隔了一年,打陈国;再隔三年,又打了宋国;两年后打了许国和宋国,几乎全部取胜。如果阅读史料,你会发现史料中常用到“郑人以王师”“以王命讨之”之类的描述 。其实,郑国的背后有周王室撑腰。

作者提到,周和郑是一体的,郑国充当着“王室之矛” 。当初犬戎等西部力量把周王室从关中平原挤压到东方,郑国作为周王室的东部前哨,将这股力量继续向东方传导。郑国对黄河下游各国的进逼,展示的不只是郑国的雄心,更表达了周王室向东开疆拓土、展示权威的愿望。

被郑国和周王室攻打的诸侯国,像卫、宋、陈、许,都在今天河南的东部一带,政局动荡下,贵族和民众会继续沿着黄河流域东迁,经由今天山东的鲁国,最终抵达背靠大海的齐国。有两个现象或许说明了这一点,孔子的祖先原本是宋国贵族,后来流亡鲁国;齐国的国君原本是吕尚,也就是姜子牙的后人,后来被田氏取代,田氏就来自陈国 。这正是人群迁移压力传导的结果。

看起来,人群迁移冲击了齐国,但换个角度思考,如果能将这些人口组织起来,这将是巨量的资源。

当时帮齐国君主操持事务的是管仲,面对压力,管仲拿出两条策略,第一是“国富兵强”,利用充足的人力盘活经济,有钱了就能养兵,国家实力变强 ;第二是“防守威慑”,西方的压力源源不断,一次战争无法解决。打个比方,强盗总是劫掠咱们村,但没什么规律,那最好的对策不是带一帮小伙冲出去漫无目的地找强盗,而是安营扎寨,做好防守,如果强盗来了,就集中优势兵力打败他。这种注重防御,谨慎出击,既战则胜的思路,孕育了后来诸子百家中的“兵家” 。

回到管仲,得益于他的策略,齐国崛起了,成功阻挡了周王室和郑国掀起的浪潮,齐桓公随之成为春秋的第一位霸主。

沿着春秋时期的第一波人群迁移,我们看到了周王室东迁、郑国短暂称霸,以及齐国的崛起。不过,周王室进入洛阳,就像山洪涌入河道,洪水不只沿着河道向前涌动,还会蔓延到周围。例如周王室的东北方向,即今天的山西一带也受到了剧烈影响。这就要说到春秋时期的第二次人群迁移。

前面讲到,周王室把郑国作为东进的矛,其实它的身后还有一面盾,这就是虢国,位于今天河南西部三门峡市一带。顺便说一下,三门峡地区古称“陕” ,三门峡以西地区,即为“陕西”,这是“陕西”名称由来的说法之一。

而当初位于“陕”地的虢国,它的使命是挡住西戎的进攻。当初周王室迫于西戎的压力,沿着关中的渭河进入黄河中游的洛阳一带。临走前,周王室给秦人开了一张空头支票,说你要是能把西戎赶跑,这块地盘就是你的了。没想到,秦国竟然真把西戎赶走了。在秦的打击下,西戎逃出渭河流域,顺势奔向了东方的周王室。而虢国作为王室之盾,很称职,强势阻挡了西戎进入黄河中游。

西戎进也不是,退也不成,怎么办呢?黄河中游有两条支流,一条是渭河,已经被秦人占了,还有一条是纵贯山西的汾河。于是西戎便沿着汾河北上,进入了晋国的地界 。

熟悉的戏码又上演了,西戎进入汾河流域,挤占了晋国地盘,晋国便把自己的邻居赤狄赶跑。 赤狄走出太行山,冲击了卫国和邢国,也就是今天河北的南部一带。刚才提到好几个生僻的名字,你不用记,只要知道压力一路向东,最终又传导给背靠大海的齐国,就行了。危机与机遇并存,齐国的地位进一步巩固。

那晋国能在这次人群迁移中收获什么呢?面对西戎的冲击,晋国的处理手段很高明,既没有一味抵抗,也没有仓皇逃窜,而是联合他们,甚至建立了婚姻关系。晋文公重耳就有戎人血统。我们知道晋文公重耳早年曾四处流亡,相传介子推割肉给他吃,后来有了“寒食节”。但我们想,在那个战乱的时代,重耳不仅没死,还成功回国当了君主,只靠敢于在大腿上割肉的介子推就够了吗?背后少不了舅舅家,也就是戎人势力的支持 。

接着看,回国后的晋文公怎么成为霸主。

有个成语故事叫“假道伐虢”,晋国向一个小国借路,要去灭虢国,事成后反手把这个小国也灭了,《左传》为此贡献了一个成语,唇亡齿寒 。但虢国那是周王室之盾,没了虢国,西戎便能直接冲进黄河中游,导致周王室发生了内乱。这个时候,晋文公大摇大摆出面平定了叛乱 ,他的历史地位因此确立起来了。

回头看,周王室真可怜,“王室之矛”郑国被齐国强力反弹,不再锋利;“王室之盾”虢国,被晋国索性摧毁了。周王室还有复兴的希望吗?

理论上是有的。这就要说到春秋的第三位霸主,一鸣惊人的楚庄王。周平王东迁掀起的人口迁移巨浪,不仅冲击了前面讲到的东方和东北方向,其实东南方向也在波及范围内,我们接着看春秋时期的第三波人群迁移。

从时间上说楚国正式登场比较晚,从地理上看楚国位置相对靠南,不在中原核心区。春秋时期的楚国看起来好像没那么重要。但事实上,楚国与周王室关系很紧密。

开头讲过,西周时期周王室需要北方的良马,南方的铜料。楚国第一次亮相,就是站在南方前线,替周王室攻打反叛者,维持铜料的正常进贡 。由于楚国和周王室的这层关系,史料中有关楚国军事行动的早期记录,总有周或者郑的身影 。

一路向南的楚国,本来渐渐远离了中原纷争,但它的西方有个迅速壮大的力量,这就是秦。尽管秦人拿了周王室的空头支票,但超额完成了任务,不仅打跑了鸠占鹊巢的西戎,而且进一步东扩。这一扩,把东南方向楚国的生存环境给挤占了,出于安全考虑,楚国不得不进一步密切同周和郑的联盟。

我们都听过楚庄王“一鸣惊人”的故事,真正需要注意的是前半句“不鸣则已”。楚庄王并不是成语故事里讲的那样,他胸中有一盘大棋。事实上,外有秦人压力,内有政治斗争,局面对他不利,他“鸣”不起来,即使鸣起来,也是“哀鸣”不断 。

哀鸣不断的楚庄王,如何成就自己的霸业呢?还是那个经典老戏码,向东传导压力。只不过这次是沿着长江。楚国的东方是越国。提到越国,很多人听过“干将”和“莫邪”,还有现藏于湖北博物馆的“越王勾践剑” 。为什么越国盛产兵器呢?因为越国地盘上有很多铜矿,这正是周王室梦寐以求的资源。至今仍然著名的大冶、铜陵、德兴等铜矿产区,就在当初越国的地盘上 。

尽管铜料丰富,但越国远离中原,整体比较落后,抵挡不住楚国的攻势。越国只能将压力继续传导下去,吴国便遭殃了。吴国位于今天江苏一带,也远离中原,政权很脆弱。吴国的历史,从开始有记录到被勾践带领越国攻灭,只有一百多年 。

其实吴国也一度强盛,当初打败越国后,越王勾践在卧薪尝胆,吴王则带兵北上攻打齐国,没想到,勾践趁着吴国国内兵力空虚,把吴国给端了。你看,三波人口流动的浪潮最终都冲击到齐国。所以,作者说齐国真算得上春秋时期的“中流砥柱”。

我们说回楚国。受益于第三波人群迁移浪潮,楚国拥有了丰富的铜料和人口,成为霸主,于是“问鼎中原”。听这个故事,我们总会觉得楚王像个暴发户,不就打了几场胜仗嘛,就在周王室面前“瞎嘚瑟”,想要取而代之。作者提到,这个成语背后的历史考量要冷静得多。周王室的九鼎是由铜铸成的,而铜料从南方而来,问鼎中原,既是在提醒周王别忘记楚国的贡献 ,也在强调楚国已然强大,不再是当年马首是瞻的小弟了。

春秋时代的三波人口迁移浪潮,承载了周王室复兴的希望。郑国本是一支矛,周王室东迁之后,希望借着郑国力量向东扩张。虢国是一面盾,周王室希望靠它抵挡住西来的戎人。但事与愿违,郑国东进被齐国阻挡,虢国被北方的晋国拔除,原本派往南方寻找铜料的楚也变得强大,并反过来提醒周王室“我可是很厉害哦”。诸国得益于人口迁移而壮大,而周王室的复兴梦想终究还是破灭了。

不过我们想一下,春秋时期的人口迁移浪潮推动了齐桓公、晋文公的霸业,就好比一个村子外部强盗冲击不断,内部涌现一两位有才干、有野心的铁腕村长。但因为有这样的村长,这个村子从此就变得坚不可摧了吗?并不是。从长远看,人口迁移也使齐国和晋国被动接受了很多的不稳定因素,后来齐国发生了“田氏代齐”,从陈国来的田氏家族取代了原本姜子牙的后人;而晋国发生了“三家分晋”,晋国裂解为韩赵魏三家。

由此,战国七雄成为接下来的主要玩家。而随着竞争越发激烈,诸子百家也将陆续登场。

下面,我们就来看战国时代的人口迁移最终如何催生出形形色色的诸子思想。

所谓春秋战国时期“百家争鸣”,最主要的其实是十多种思想之间的论战,像儒家、墨家、法家、兵家、黄老之学、杨朱之学等等。

同样是人口迁移,为什么会产生这么多不同种类的思想流派呢?

作者给我们提供了一套观察工具。他认为,诸子思想可以通过三组变量来衡量。第一,对战争的态度,支持战争还是反对战争;第二,实现目标的方式,支持增税还是反对增税;第三,对国家的期待,是维持国家现状,还是建成更强大的国家 。

下面,我们选择三个案例深入分析,分别是黄河下游最终承接压力的齐国;黄河中游支流作为压力输送通道的魏国,它是晋国遗产的主要继承者;还有黄河上游的秦国。

先从黄河下游的齐国讲起。

学战国历史,我们听过秦国商鞅变法、魏国李悝变法、楚国吴起变法、韩国申不害变法。而齐国除了“邹忌改革”外,似乎并没有大规模的变法,这是为什么?

从地理角度看,春秋时期的三波浪潮最终交汇于齐国。战国时期同样如此,只不过北线的晋国灭亡了,换成了赵国,中线的郑国被灭,韩国、魏国取而代之 。

如此汹涌澎湃的压力,应对好了是利益,应对有误则会带来危机。关于利益,前面已经分析过,由于人群迁移伴随着物资和技术的流动,只要吸收组织得好,可以转化为国家实力。既然这样,齐国可以被动发展,并不需要兴师动众主动搞变法。

关于危机,我们也分析过。由于齐国处于黄河下游,西来的冲击不断,所以最理智的策略就是做好防守,如果非要打,也要用最小的成本四两拨千斤。习惯了以不变应万变,齐国对主动变法就会很消极。

在齐国这块土壤上,久而久之就形成了“兵家”思想 ,通过随时应战与积极征税,来维持现有状况不被破坏。

兵家常讲“不战而屈人之兵”,意思是“以攻为守”,我发展经济,训练军队,时刻准备着迎接来犯之敌。兵家还讲“以弱胜强”,真正的以弱胜强哪有那么容易,这其实是在强调不打无准备之仗。我不主动挑起战争,但只要敌人来犯,我一出手必然要达到目标 。这样的兵家思想,深刻影响了中国人对战争的理解。

齐国土地上,还有一种思想也很流行,这就是黄老之学。这种思想能在齐国流行有两个原因,首先因为“田氏代齐”这件事。田氏来自陈国,他们自认为是“黄帝”后裔,而认为齐国姜氏是炎帝集团的,黄帝曾经打败炎帝,所以田氏代替姜氏,成为齐国新君主也是合理的 ,你听得出来,这是田氏齐国的政治宣传。

黄老思想能够流行,真正重要的是,它能让那个乱世无常的人们获得心理安慰。田氏来自陈国,但陈国在战乱中被吞并了,黄河中下游有无数诸侯国都被吞并了。尽管人们厌恶战争,但盛衰无常,这是天道,人们无可奈何。因此,黄老思想在黄河中下游很流行 。

战国时期,虽然中原版图被整合为七个大国,但有个国家的心理状态还是很“黄老”,这就是韩国。战国初期,韩国灭掉了郑国,本来也算个中等国家,但很不幸它还处于四战之地,周围全是强国,躲都躲不掉。所以,韩国从开始就是黄老思想的践行者,为了争夺一点可怜巴巴的生存空间,只得顺水行舟,在遵循趋势情况下,减少无用之功 。

听起来韩国颇为不幸,但它好歹是个中型国家,也算战国七雄之一,还有左右逢源的机会。中原地区的其他不知名小国则更可怜,只能迎接被兼并的命运。当知道危机无法逆转了,即使勉强求存的机会也微乎其微,这时人们就会选择放弃。随着战争越来越残酷,大国吞并中原小国的速度越来越迅猛,黄老思想也便让位给了老庄思想,原本的顺水推舟、待机而动,现在彻底变成了顺势避让、与世无争 。

借着齐国,我们说了兵家、黄老和老庄。接下来,咱们再看魏国,这是战国率先崛起的国家。

三家分晋后,魏国分到了晋国的中部,也承接了晋国的压力,西有秦国的压力,东有齐国的阻挡。这时的魏国,不比当初的晋文公。遇上危险,晋文公可以拉扯国土外的戎人帮忙,而三家分晋时期,晋国已经把周边地区都占了,三家分晋把版图划得清清楚楚,不存在某个犄角旮旯里还藏着一些帮手的可能性。也就是说,魏国要想存活或有所成就,只能靠自己 。

魏国国君考虑了很多方案。比如,墨家给魏国国君出主意,不打仗、少征税,维持国家现状。听起来很奇怪,不打仗、少征税,这怎么能维持现状,在乱世中存活呢?

墨家诞生于宋国,你还记不记得,宋国处于春秋时期周王室和郑国东进的第一线。宋国只是个中等国家,它没有扩张野心,也缺少扩张能力。面对来自西部的冲击,唯一的目标就是维持现状 。如果天下太平,大家相安无事,这个思路好极了。但战国时期杀伐连绵,墨家一边呼吁停战,一边反对征税,还想维持国家现状,这套逻辑怎么能行得通呢 ?何况,魏国是大国,有扩张的野心和机会,那套求生方案对宋国或许有点用,但魏国是看不上的。

好在墨家提倡反对战争,喊出了普通民众的呼声,所以墨家一度很流行。但它的理论过于理想,战国之后,墨家就销声匿迹了。

战国时期和墨家并行的是杨朱学派。一毛不拔,说的就是杨朱。听起来自私自利,但杨朱学派或许才是最务实的。当局面无法改变,最好的办法不是苦苦呼吁,也不是直接躺平,更不是拼死抵抗,而是管好自己,独善其身。杨朱学派在战国时期很有市场 。

我们接着说回魏国。除了墨家,儒家也给魏国国君出主意。孔子有个弟子叫子贡,他拿出了老师孔子那一套“足食,足兵,民信之矣”,首先发展经济,让民众过得好,其次筹备军队以防不测。

孔子是鲁国人,齐鲁都在黄河下游,所以儒家思想和兵家思想有点类似,都珍重经验,认为过去的办法足够有效。所以,我们看孔子整天强调,过去多么的秩序井然,没有杀戮和饥荒,因此我们只要像古人一样不打仗,少征税,就能建成强大的国家。听起来道德感十足,但不现实。所以,纵然孔子、孟子见过不少国君,但少有真正采纳落实的。同样,子贡的方案在魏国也碰了壁 。

魏国最终选择的是李悝的方案,李悝提倡变法。他的措施主要是两个方面,一是让国家民众变得富裕,二是制定法律,避免民众违法犯罪。这两条措施的关键是,尽可能发挥国家的主动性,君主自身要掌握更多资源 。

李悝的思路源自哪儿呢?他很可能是子夏的门人,而子夏是孔子的弟子 。

孔子一生的思想其实经历多次变化。最初孔子在鲁国任职时,他也与保守贵族斗争,想办法削弱贵族所控制的人口与财力,但他失败了,被迫带着学生周游列国。他的思想也发生了变化。他认为天下要想真正改变,只有一条路可走,恢复古老的传统 。这种思想也是后来最主流的儒家思想。但孔子周游列国并没有多少成果,经过一生挫折,孔子在晚年从理想回归了现实。他妥协了,对为政者来说“不劳不费”“轻徭薄赋”固然最好,但大多数时候都不得不面对“既劳又费”的境况。既然如此,那就先保住国家不垮,再说民众富足长寿吧 。

我们前面说的“子夏之儒”便是继承了孔子这一阶段的思想。李悝变法的成功,春秋初期魏国的强大,似乎也证明“子夏之儒”这条路,要比主流的儒家理论更能行得通 。

话说回来,战国生存竞争游戏最终的大赢家是秦国。这得益于法家思想在秦国土地上开花结果。

法家思想脱胎于“子夏之儒”。魏国有向东发展的机会,所以子夏之儒支持增税,建立强大的国家;但魏国背后是强大的秦国,存在后顾之忧,所以子夏之儒反对战争。显然这是矛盾的,所以“子夏之儒”无法在魏国真正得以落实。

对于秦国,这样的担忧或许并不存在。从压力传导的角度看,秦国位于最西方,处于优势位置。其他国家都会或多或少遭到西部的冲击,而秦国背靠青藏高原,几乎没有后顾之忧,可以全心全意向东进发。战国时期的人群迁移浪潮就是秦国推动并强化的。子夏之儒孕育的法家思想在秦国落地生根、开花结果,帮助秦国充分开动了战争机器。

我们还可以对比一下齐国的兵家思想与秦国法家思想,尽管两者都支持战争,也都主张征税,但齐国是压力的被动承接者,所以对国家的期待是维持国家现状,而秦国是压力发出者,目标是建立强大的国家,说得直白点,是兼并六国,建立一个前所未有的强大国家 。

关于这本《诸子与诸国》就为你介绍到这里。

今天我们从春秋战国时期人群迁移引发压力传导的角度,重新观察了诸子思想诞生的历史。诸子百家理论并不是空中楼阁,也没有故弄玄虚,都是对当时局势的认知与回应。

作者有个比喻,或许有助于我们进一步理解诸子思想。春秋战国时期,传统社会的崩塌就像一堵正在倒下的墙。一开始,人们都选择站在扶墙的一边,儒家努力让高墙恢复原本直立的状态,墨家希望至少维持现状,不要继续倾斜。由于最初墙体倾斜速度较慢,所以兵家期待产生“四两拨千斤”效果。不过,随着事态的发展,高墙倾斜的趋势有增无减,让扶墙者渐感受挫。这时,有人决定孤注一掷,把宝押在了毕其功于一役,这是黄老学派。有人开始放弃,摆脱扶墙的责任,这是杨朱学派。还有的索性站到了斜墙的另一侧,以推墙者的身份,尽快推倒这堵让大家闹心的墙,这就是法家。

历史总在向前,时间会推倒旧墙,也会筑起新墙。人们习惯于称赞破旧立新者,称赞顺势而为者。或许,那些在危墙将倾时,绞尽脑汁寻找症结,竭尽全力书写答案的人,更值得我们敬佩。黄河水送走了周王室复兴的美梦,送走了齐桓公、晋文公的霸业,最终也送走了秦始皇的空前帝国,但孔子、墨子、老庄的智慧,依然跳动在我们现代中国人的生命里。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

春秋和战国共发生过六次大规模人口迁移,不仅推动了历史演进,也进一步催生了诸子思想,导致中华大地上出现了百家争鸣的局面。

-

如果把春秋战国时期的传统社会看作一堵正在倒下的墙,儒家努力让高墙恢复直立的状态,墨家希望至少维持现状,兵家期待“四两拨千斤”,黄老学派决定孤注一掷,杨朱学派选择逃避责任,法家索性站到了斜墙的另一侧推倒这堵让大家闹心的墙。