《用数字讲故事》 哈希解读

《用数字讲故事》| 哈希解读

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天为你解读的这本书叫《用数字讲故事》。这是一本带你用数字拨动人心的书。

在数据时代,似乎不管在哪里,人们都开始喜欢“用数字说话”;要表达一个观察,不配上些数字、图表,就好像没什么说服力。这样一来,铺天盖地的数字,在人群中引发了两类不同的感受:一些人觉得自己比别人更了解数字,更擅长挖掘数字,挺得意;另一些人觉得自己的数字敏感度低,在数据时代要处于下风了,挺焦虑。

但这本书提醒我们,这两种感觉,可能都是错觉。因为从脑科学的角度来看,没有人真正理解数字。没有人。

研究表明,人类大脑其实只能对3以内的数字产生不假思索的反应,幸运的话,最多能识别到4和5。比如,当我们看到三条金鱼的图片时,大脑会立刻弹出“3”这个数字。而如果再出现更多的鱼,我们的大脑就要稍微反应一下了,甚至要逐个数一下才能确定。

那么,了解这件事,有什么意义?

首先,当你向别人抛出一个数字的时候,千万别指望他能马上就理解你的意思。有时候,人们对数字的吸收能力甚至低到让你想不到。商业史上就有这么一个例子:美国有个连锁快餐,叫艾德熊,主要也是卖汉堡薯条那些东西的。他们为了跟其他快餐连锁品牌竞争,推出了一款1/3磅的汉堡。这款汉堡的价格呢,和麦当劳的一款1/4磅的汉堡一样。艾德熊这么干,本来是想告诉顾客,我性价比更高。结果,他们没想到,好多顾客竟然来投诉了。他们觉得1/3磅的汉堡比1/4磅要轻,自己被艾德熊敲竹杠了。

你看,1/3和1/4,可能在你看来,大小再明显不过,但竟然就是有那么多人,乍一看就搞错了。

书里有一个比方。如果我们的大脑是一块大陆,那么数字就像是外来的闯入者。它们并不是这里的原住民,所以它们天然就会“水土不服”。

这也就意味着,我们在想用数字传递信息的时候,如果不能把数字转换成鲜活的人类经验,信息就会丢失。

比如,如果我跟你说,某个NBA球队在选秀大会中,相中了一位身高7英尺8英寸的中锋。你可能还没什么感觉。但如果我跟你说,这位新中锋的身高比姚明还要高2英寸,你应该马上就反应过来了。

再有,如果我跟你说“100个G的音乐存储空间”,你可能也没什么概念,但如果我跟你说,“你接下来三年的通勤路上,不会听到一首重复的歌”,是不是感觉就不一样了?

所以,光有数字没有用;只有鲜活的数字,才有战斗力。

那么,怎么让数字变得鲜活?这本书给我们提供的,是来自斯坦福商学院的智慧。这本书的第一作者奇普·希斯是那里的教授,也是畅销全球的“行为设计学”系列图书的作者。他在斯坦福商学院有一门已经教了15年的MBA课程,叫“让创意更有黏性”。在这门课里,他一直建议学生们,尽可能避免使用数字。理由就是我们前面说过的那些。后来有个学期,一个学生跟他诉苦,说:“我是个投资银行家。我所有的想法都和数字有关。我没法不用它们呀。”奇普意识到,很多学生都有这个苦恼。于是,从那年起,他又开了一门怎么让数字变得更鲜活的课程,大受欢迎。

咱们得到站内的万维钢老师,也很喜欢奇普·希斯写的书。他给这本书的推荐语里写道:奇普·希斯的看家本领是一门在当今世界特别有用的功夫——摆弄人心。这本书说的不只是怎么让你的听众更容易理解你说出的数字,还讲了一种学校里一般不会教的技能,那就是怎么用最平常的语言,在别人完全不设防的情况下,给他的大脑植入一个观念。同样是说一个事实,那样说别人就听不懂,这样说别人就能认同你,再换个说法别人就能认为那是他自己一贯的立场。这本书讲的就是这种武器级别的技术。

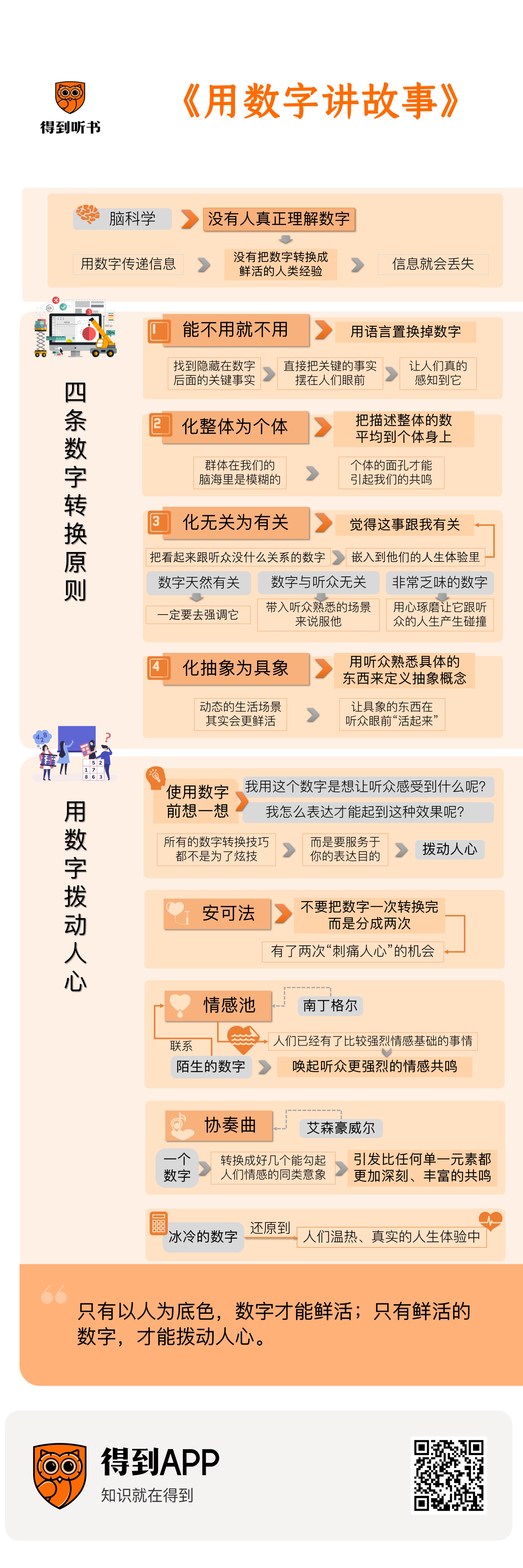

在这本书里,奇普讲了30多种数字转换技巧。今天的解读中,我会把它们提炼为四条简洁的原则。

首先第一条,我们刚才也提到了,叫:能不用就不用。因为数字不是我们人类的“母语”,它充其量只能算个“第二外语”。你越少用“外语”,越多用“母语”,别人越容易理解你。

但是,就像刚才那个学生说的,我工作中老是要跟数字打交道呀,没法避免数字呀。那怎么办呢?

其实,不是所有数字,都必须原原本本给出来的。很多数字,都是可以用语言给置换掉的。比如来看这么一段话:

世界上97.5%的水都盐碱化了。淡水仅占其中的2.5%,但99%以上的淡水都被困在冰川和雪原里。总的来说,地球上可供人类和动物饮用的水只占0.025%。

好,刚才我念的这段,听起来挺复杂的,一下子就讲了好几个数。那我们能不能把里面所有的数字都去掉呢?

当然可以。其实刚才那些数字,想表达的意思不就是:虽然,世界上到处都是水,但是其中我们能喝的水却少得可怜。就这么一句话嘛。

不过,你可能会说:这样的话,不就不准确了吗?“少得可怜”,到底有多少呢?

那么我们可以再换一种说法,换成这样讲:你家有高压锅吗?把它拿出来。往里面装满盐水。好,现在,在锅边放三个冰块。你看,这口锅里的盐水,就相当于地球上那些不能喝的水。我们人类能喝的水,就只有冰块融化时滴下来的水滴。

这个例子的原型,是这本书的第二作者,记者卡拉·斯塔尔,在中学的科学课上听老师讲的。几十年过去了,他依然记得清清楚楚。

还有,书里讲到,2018年《纽约时报》公布过一组数字,在世界500强公司的CEO里,女性占比非常小,只有不到5%。但是他们换了一种说法,是这么说的:我们发现,在这些CEO里,光数那些名叫詹姆斯的男性,都比女性要多。当时,好多人都被这个发现惊到了,纷纷在网上转发,所以这篇文章的传播数据非常好。

作者说,只要我们用心去琢磨,就会发现,其实很多数字完全可以有更好的表达。很多关键的事实都是隐藏在数字后面的,你与其去讲一个数字,不如直接把这些关键的事实摆在人们的眼前,让人们真的感知到它。这样他们才有可能把它记上个几十年,而不是看过就忘了。

好,刚才我们说的是第一条使用数字的原则:能不用就不用。那么,如果有些数字,实在没法省略,该怎么办呢?

好吧,那该用还是得用。但是我们可不能说是,这些数字,我挖出来的时候什么样,就原封不动地朝听众丢过去。我们还是得做些处理。比如一条最基本的处理原则,就是“化整体为个体”。

比如,书里有这么一个例子。先来看这句话:在美国,平民持有约4亿支枪。这描述的就是整体的情况。讲述者用这个数字,是想告诉听众,美国平民持枪数量太多了。但他如果直接把这个数字给出来,可能听众就没什么触动。所以,作者帮他改了一个说法:

美国有大约3.3亿公民(截至2023年2月)。如果我们给美国的每一个公民都发一支枪,那么还会剩下大概7000万支枪。如果我们把剩下的这些枪发给美国的全体现役军人,那么,每个军人手里会有52支枪。

如果这样讲,很多人听完就会立刻意识到:“这真是太疯狂了!”

再来看一个例子。2020年9月,美国国债已升至27万亿美元。

如果你直接把这句话讲给人听,可能对方没什么反应。27万亿是个什么概念?不知道,离我可太远了。

所以这个时候,就可以转变一种说法,变成:目前美国的国债,如果分摊到3.3亿美国公民头上,人均负债就是82000美元。

这个时候,听众马上就会联想到,如果我身上现在凭空多出八万多美元的负债,会怎么样?这样,他们就能感受到你想表达的了,那就是,美国当时的国债规模,过高了。

刚才我们说的例子,都是在化整体为个体。就是把一个描述整体的数,平均到个体身上。之所以要这么干,也是源于我们人类大脑的天性之一——群体在我们的脑海里是模糊的,而个体的面孔才能引起我们的共鸣。这就像是,在拍电影的时候。如果要拍一个灾难逃生的场景,与其拍密密麻麻的人群在往前跑,就不如聚焦其中一对走散的母女,或者被甩在后面的孩子,这样,观众的心马上就会揪起来。这个场景才能打动人。

好,刚才我们说的是一条基本的原则:化整体为个体。再来看下一条原则:化无关为有关。就是把一个看起来跟听众没什么关系的数字,嵌入到他们的人生体验里,让他们觉得,这事跟我有关。

比如说,大学里,一个班主任跟新生第一次见面,想提醒他们以后要认真上课,别太放飞自我。他可能会告诉他们一个数字,就是:“大一的退学率是5%。”但是,他也可以换一种说法,跟学生说:“好好看看你身边的同学吧。等大二咱们再开学的时候,这个教室里就要少两个人了。”

这就是,化无关为有关。如果一个数字天然地能跟在座的听众有关系,那你一定要去强调它。

而如果这个数字看起来跟听众无关呢?其实很多时候,你也可以带入他们熟悉的场景,来说服他们。

比如,书里讲到,有位美国高中老师,想让男同学们理解,美国国会里性别失衡造成的影响。他可以平铺直叙地说:“美国国会中73%的议员是男性,而且他们通过的法案大多会影响女性生活。”但这听在男同学耳朵里,可能没太大触动,那么这位老师就换了一种说法。他跟男生们说:“想一下,我现在要在咱们班里抽四个人,他们会决定接下来这一年里,所有跟咱们班男生有关的事儿。好,我现在选好了。这四个人里呢,有三个都是女生。你们感觉怎么样?”他这样一讲,男生们立刻觉得心里别扭了,感同身受了。一感同身受,就对这个数字提起重视了。

这就是化无关为有关。一旦他人的故事成了自己的故事,那么所有数字都会更有吸引力。

刚才我们说的数字,还都是关于人的数字。其实能嵌入听众的人生体验里的数字,可不只是这些。有些看起来非常乏味的数字,只要你用心琢磨,也能让它跟听众的人生产生碰撞。

比如,作者讲到,几年前,他让MBA的学生们去想一下,怎么让消费者了解节能灯的优点。节能灯的耗电量是普通灯泡的1/4;普通灯泡要“一年一换”,但节能灯可以实现“七年一换”。这个表述其实已经还可以了。有对比,而且数字也不复杂。但是有一组学生作报告的时候,却换了一种描述,赢得了全班的掌声。他们是这么说的:在你的孩子学走路的时候,你把家里的灯泡换成节能灯。那下次你要换灯泡的时候,孩子就已经上二年级了,在学乘除法了。再下一次换灯泡的时候,他们都能去上驾校了。当然,这是美国语境里的说法。在中国,我们可以说,再下次换灯泡的时候,你的孩子就已经在灯下备战中考了。

七年,看似简单。但时间流逝其实也是一个抽象的概念。我们总说“光阴似箭”,而只有当我们以自己或身边人的变化作为尺度的时候,才会真的感受到时间的力量。

好,刚才我们说的数字转换原则是“化无关为有关”,接下来,我们再来说一个,叫做“化抽象为具象”。

这个很好理解了。比如,医生告诉一个人,你长了个直径2.5厘米的良性肿瘤,就不如说“一颗葡萄大小的肿瘤”好记。还有,如果我们说,“原子核的直径是原子直径的十万分之一”,很难让人有直观感受,不如说“就像大教堂里的一只蜜蜂”。

还有,书里讲到,在疫情期间,世界很多国家都在倡导人和人之间的距离至少是六英尺。但是六英尺是多远呢?一些国家或地区的卫生运动组织就把“六英尺”这个概念做了转换。用的都是他们当地的、人们熟悉的东西。比如,加拿大人说,就是一根冰球球杆的长度;日本人说,是一张榻榻米的长度;美国俄亥俄州说,是一只羊驼的体长;美国蒙大拿州说,是一根钓鱼竿那么长。这些都是化抽象为具象,用听众熟悉的、具体的东西,来定义抽象概念。

而且,这个熟悉的、具体的东西,不一定要是静态的。如果是人们动态的生活场景,其实会更鲜活。

比如,一颗M&M巧克力豆的热量是4卡路里。我们就可以说,为了消耗一颗M&M巧克力豆所含的卡路里,你得爬两段楼梯。

这样讲的话,你面前那个正在吃巧克力豆的人,每吃下一颗,心里可能就不自觉要默念:“2楼……4楼……6楼……”这样念到16楼,他可能默默就把巧克力豆给放下了。

还有,有一种企业管理战略,叫六西格玛管理法。如果企业不断追求品质改进,达到六西格玛的标准,就相当于是只有百万之三点四的瑕疪。百万之三点四这个数,我们当然知道很小,但是有多小呢?

作者是这么解释的:假如你是一名面包师,你要想符合六西格玛标准,那你得每天烤24块巧克力曲奇饼干,坚持37年。而这37年里,只能烤坏一块饼干。

你看,这样转换一下,就把一个看起来很抽象的企业管理数字,还原到了具象的生活场景里。

而如果你想让这个“化抽象为具象”的方法,迸发出更大的能量,那么不如让这个具象的东西,就在听众的眼前“活起来”。

书里讲到一个人,叫格蕾丝·霍珀。她是美国海军里的第一位编程主管。她经常会敦促程序员们简化代码。因为代码长,就会耽误时间。而在战时,多耽误一点儿时间,可能就是天人永隔。

但是,如果她光是干巴巴地跟程序员们说:我们需要节省每一个“微秒”(也就是百万分之一秒)。那就有点像喊口号了,而她是怎么做的呢?她在给程序员们讲课的时候,从包里掏出了一大捆电线,说:电流在一微秒内能走过的长度,就和我手里这捆电线一样,有984英尺,大约相当于穿过三个足球场。“有时候我觉得每个程序员的办公桌上,甚至脖子上,都应该挂这么一捆(电线),好提醒我们,我在浪费一微秒的时候,究竟造成了多大的损失。”

好,到这里,我们看到了,这位编程主管她不仅是化抽象为具象,而且把这个具象的东西直接带到了听众眼前。俗话说,耳听为虚,眼见为实。人们很容易忘记从别人那里听来的东西,却更可能记住自己亲眼看到的东西。所以,在以后当众演讲或者汇报的时候,如果你想让数字打动他人,不妨把它们真的“带进房间”,让它跟听众来一次近距离的“亲密接触”。

好,刚才我们已经讲了四个在表达中使用数字的原则:能不用就不用、化整体为个体、化无关为有关,还有化抽象为具象。

那么怎么把这些原则融会贯通呢?关键在于,始终要记住:我们使用数字的最高任务,是用数字拨动人心。每当要使用一个数字的时候,都先想想,我用这个数字是想让听众感受到什么呢?先明确了这个,再接着往后想,我怎么表达才能起到这种效果呢?这个时候,这些原则就会在你的心里自动浮现了。

比如,我们前面说的那个,编程主管霍珀的例子。她就是,先明确了,我的目的是让程序员们意识到简化代码、节省时间的重要性。那么我该怎么办呢?我必须让他们意识到,即使是一微秒,也是非常重要的。但是一微秒太小了,怎么才能让他们重视起来呢?这才有了后面的,那厚厚一捆电线的创意。

书里还讲到一个真事:有位公司主管,发现自己公司的采购系统存在严重的超额采购、重复采购的现象,给公司浪费了几百万美元。他就准备在公司会议上汇报一下这个问题。开始呢,他总结了一份表格,里面有九个门类,每个门类下面密密麻麻地写着超额采购的情况,想着会上拿出来给大家看。

可是后来,他改了主意。他让一个实习生去找一找,公司采购过的所有类型的工人手套,一种类型拿一双。然后给它们都贴上价格标签。结果,实习生找来了424双。后来,在公司会议上,这位高管抱着个大箱子,哗啦一下把里面的手套全倒在桌子上,堆得像山一样。他捡出一双贴着3美元的黑色手套,又捡出一双几乎一样,但是却贴着10美元的手套。跟大家说:看看吧,我们在手套上的重复采购已经到了什么地步。

在场的所有人都陷入了沉思。这位高管又说:如果我们在手套上都浪费了这么多钱,那在其他地方呢?又是一片寂静。这个时候,高管拉开了他整理的那张表格。所有决策层都开始认真看进去了。后来,这家公司对采购流程做了彻底的改革。

在这个例子里,那位公司高管也是先明确了自己的目的,就是让人们真的意识到采购问题的严重性。确定了这个“靶子”之后,才开始瞄准。先把数字从满满一张表格,聚焦到手套这一个数字上,然后又把这个数字转化成了很有冲击力的、实体的“手套山”,拨动了听众的心。

所以,要记住,所有的数字转换技巧都不是为了炫技,而是要服务于你的表达目的,那就是,拨动人心。

围绕着这个最高任务,其实从书里我们还能看到很多好用的小技巧。它们并没有超出我们前面说的那几个原则的范围,不过更加体现了“拨动人心”这个意识。

比如这个,“安可法”。安可,你知道,就是比如一场演唱会,把所有原定要唱的曲目都唱完了,接下来,歌手可能会返场来一些“彩蛋”,比如来一首翻唱,或者重温经典、全场合唱之类的。这样,观众会感觉惊喜、满足。

那么,如果我们想让听众对某个数字印象深刻,我们也可以来一个“安可”。就是不要把一个数字一口气转换完,而是分成两次。

比如,我们看这么一句话:如果世界上每个人吃的肉都和美国人一样多,那么饲养牲畜所需的土地面积将是地球可居住土地的138%。

如果用安可法的话,可以这么转换:如果世界上每个人吃的肉都和美国人一样多,那地球上所有的可居住土地都得用来养牲畜了。而且,这还不够,我们还得复制一块非洲的土地,再复制一块澳大利亚的土地,加起来才够。

那这是一个基础的“安可法”了,再来看一个更有意思的。我们看这么一句话:在美国,中强力球彩票头等奖的概率大约是2.9亿分之一(确切来说是1/292201338)。

安可法非常适合用来拆解这种非常小的小数。比如我们可以这么转换:

怎么才能中奖呢?假设,我现在从公元元年到公元2667年中,任选一天,记在脑子里。如果你想中奖,就必须得把我想的这个数猜出来,只有一次机会。

欸,没想到你还真猜对了。恭喜你呀。但是不好意思,这个支票还不能给你。你看到那边的墙没有?墙上有三百个信封,中奖的支票就在其中一个信封里。你来猜猜,是哪一个?还是只有一次机会啊,猜不中,你还是得空手回家。

好,这么一套说下来,你是不是已经深深地感觉到,要中这个奖,可太难了。欸,那我们的目的就达到了。

这就是安可法。它类似于“火上浇油”。或者,向听众的心上射上一箭还不够,还得再撒上一把盐。这样,你就有了两次“刺痛人心”的机会。

下面我们再来说其他一些历史上的名人曾经用过的,用数字“拨动人心”的策略。

首先这个是南丁格尔用过的策略。我们先来看例子:

19世纪50年代,英国深陷在克里米亚战争中,前线伤亡惨重,医疗资源极度缺乏,甚至连做绷带的亚麻布都没有,伤员们只能在极度痛苦中死去。南丁格尔带领一支自己招募来的救伤队,赶往前线医院帮忙,救死扶伤。战争结束后,她开始致力于战争医疗系统的改革。所以她需要去说服那些位高权重的人,告诉他们改革的必要性、紧迫性。所以,她就在自己的报告中,用了大量的数字转换。

比如,她说,在克里米亚战争的头7个月里,仅疾病造成的死亡率就超过了伦敦大瘟疫。这里的“大瘟疫”是黑死病的委婉说法。那是英国历史上最大规模的传染病之一,让英国人刻骨铭心。

而南丁格尔把克里米亚战争死亡率跟大瘟疫联系起来,这种方式可以叫做“情感池”。情感池,就是一件人们已经有了比较强烈情感基础的事情。如果你能把一个陌生数字跟这个情感池联系起来,就会唤起听众更强烈的情感共鸣。

南丁格尔在报告里多次用了情感池的策略。比如,19世纪中期有一个让人们非常唏嘘的新闻,就是“伯肯黑德”号海难事件。“伯肯黑德”号类似于“泰坦尼克”号,也是一艘大家觉得永远不会沉的船,却遭遇了海难。船上400名士兵把妇女和儿童运到救生艇上,自己却因为救生艇不够,溺死了。

南丁格尔就说:我们听到“伯肯黑德”号上有400人死于救生艇准备不够这种疏忽,都很惋惜。但是,试想一下,每年我们本国军队中,都有1100名士兵,因为照料不够等本可以避免的原因死去了(接近于三次海难),我们是什么心情呢?

在她的报告中,像这样的触动情感的数字转换还有很多。也因为她给出了这些非常有说服力的论据,后来,英国军队终于采纳了南丁格尔的建议,疾病数和死亡率都下降了,人均住院时间也减少了。有位历史学家还写了一篇文章,叫《富有同情心的统计学家》,来纪念南丁格尔。

南丁格尔的例子启发我们,想要用数字调动情感,最好能先去寻找那些已经存在的情感池。而接下来,美国前总统艾森豪威尔的例子,则是提醒我们,如果能把一些富有情感的数字集中起来向听众输出,会产生强大的协同效应。

1953年,艾森豪威尔曾经发表过一个著名演讲,叫《和平的机会》。我们从语言的角度,来分析一下他的数字转换技巧。在这个演讲里,他说:“我们制造的每一支枪,派出的每一艘战舰,发射的每一枚火箭,说到底,都是对那些饥寒交迫、衣不蔽体之人的掠夺。”接下来,围绕这个主题,他给出了一连串的数字转换,他说:“一架现代重型轰炸机的成本,等同于30多所现代化的学校;它也是两座发电厂,每座可为6万人口的小镇供电;它是两家证照齐全、设备完善的医院,也是一条50英里长的混凝土高速公路。我们用50万蒲式耳小麦的钱换购一架战斗机,我们用能购买容纳超过8000人的新房的房款买下一艘驱逐舰……无论从任何理性的角度来看,这都根本算不上是一种生活方式。”

好,这一连串的话讲下来,不用我多说,你也能明白他想要表达什么了。你会发现,他是把一个数字,转换成了好几个能勾起人们情感的同类的意象,然后像连珠炮一样一起发射出来,反复去冲击人心。或者,用书里的话说,他弹奏的不是一个“单一的情感音符”,而是“一部完整的协奏曲”,这能引发比任何单一元素都更加深刻、丰富的共鸣。所以,这个方法,我们也可以叫它,“协奏曲”。

好,以上,就是这本书里,我想跟你分享的重点内容。

今天我们围绕着“用数字拨动人心”这个使用数字时的最高任务,主要讲了四个原则。首先是“能不用就不用”,如果一定要用,那么请记得,尽量化整体为个体,化无关为有关,化抽象为具象。我们还讲到了一些技巧,比如“安可法”“情感池”,还有“协奏曲”。

其实这些原则、技巧,从根本上说,都是在把那些冰冷的数字,还原到人们温热、真实的人生体验中。在这个数字无处不在的时代,这本书提醒了我们,应该时刻记住:只有以人为底色,数字才能鲜活;只有鲜活的数字,才能拨动人心。

好,今天这本书,我们就聊到这里。你可以点击音频下方的“文稿”,查收这本听书的全文还有脑图。原书电子版,已经为你附在了文稿末尾,欢迎你进行拓展阅读。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。

恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、使用数字时的最高任务:用数字拨动人心。

2、使用数字的原则:能不用就不用,化整体为个体,化无关为有关,化抽象为具象。

3、只有以人为底色,数字才能鲜活;只有鲜活的数字,才能拨动人心。