《梳毛、八卦及语言的进化》 砚尘解读

《梳毛、八卦及语言的进化》| 砚尘解读

关于作者

罗宾·邓巴是著名的进化心理学家,出版过多本畅销且长销的著作。他的研究非常超前,“邓巴数字”是他最有名的理论,提出至今已有二十余年,仍被许多学者、作者广泛引用。一些互联网公司,尤其是在线社交网站,甚至会参考邓巴数字来制定社区规则。

关于本书

本书从社交的角度探讨了语言的进化。作者认为,人类发展语言的目的跟动物梳毛一样,都是一种社交方式。动物通过梳毛来相互结盟、分辨敌我,更好地适应复杂的生活环境,而人类则通过运用语言来社交,具体来说就是聊聊八卦,增进感情。

核心内容

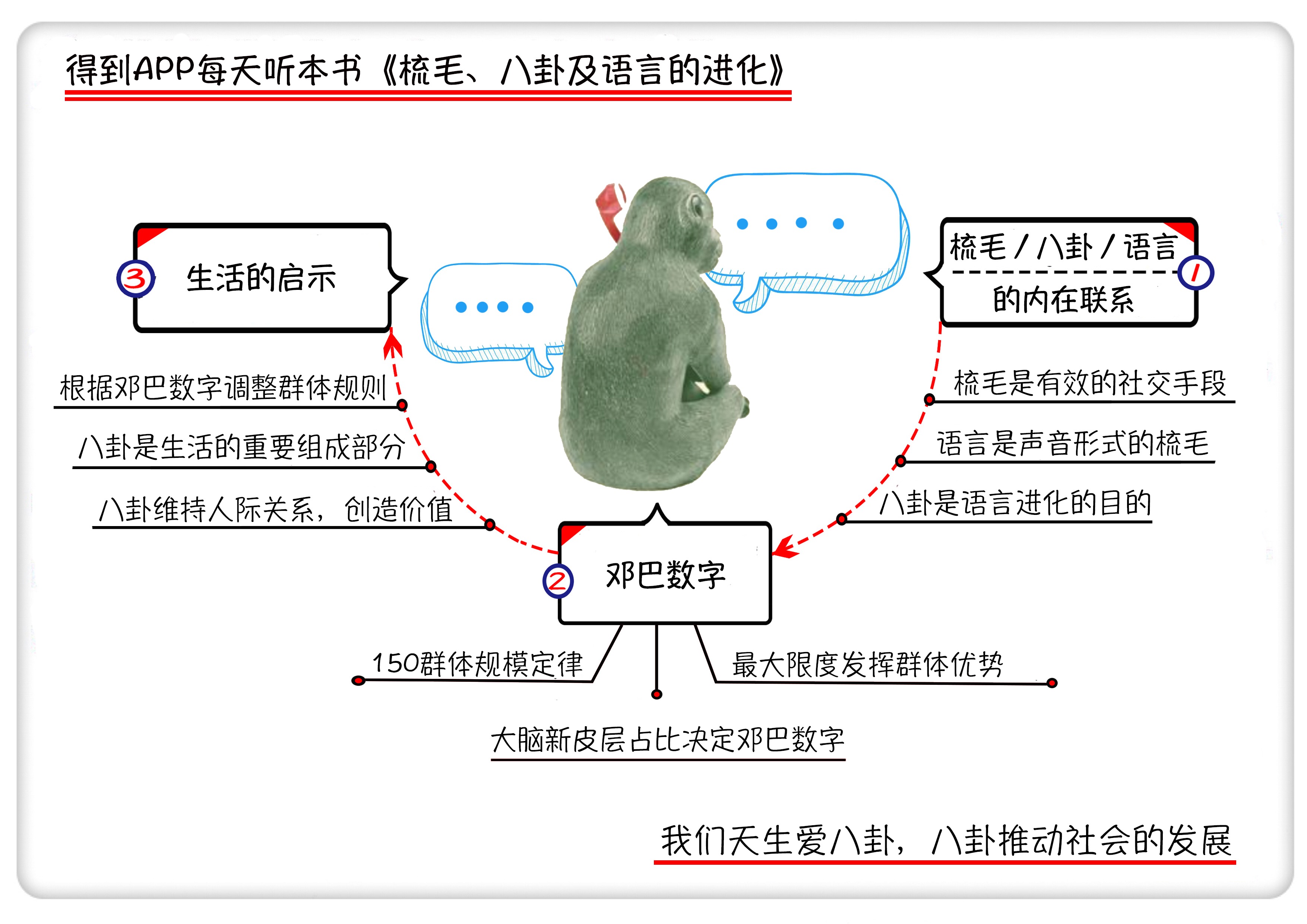

语言的进化是为了聊八卦,通过聊八卦来建立社会关系,共同应对复杂的生活环境。不过,社交圈的规模并不能无限扩大,邓巴数字给我们提供了参考。核心内容分为三部分:一、梳毛、八卦和语言进化三者的内在联系;二、现代人的社交关系和祖先的异同;三、书中理论对实际生活的启发。

你好,欢迎每天听本书,本期音频为你解读的是《梳毛、八卦及语言的进化》。这本书的中文版大约20万字,我会用大约27分钟的时间,为你讲述书中精髓:语言的进化就是为了聊八卦。

这么说可不是夸大其词。你可以回想一下,上一次跟朋友一起吃饭,你们都聊了些什么?如果那个时候,你们旁边刚好有个心理学家,就像这本书的作者一样,喜欢偷偷统计别人的聊天内容,他八成会告诉你,你们有三分之二的时间在聊八卦。可能你会说,你跟朋友是同行,聊了点技术问题,不过,心理学家的偷听结果表明,用不了五分钟,再正经的话题也会偏向八卦。绝大多数人还是喜欢聊聊熟人的近况、肥皂剧里的家长里短、或者哪位明星的绯闻上头条了。

别觉得不好意思,爱聊八卦不代表我们是肤浅的人。一起聊八卦,拉近了两个人的距离,建立起了亲密的友谊。至于我们惦记的其他事儿,比如说,工作上的合作、追求女孩、托人帮个小忙,也得聊得投机、看得顺眼才有戏。聊八卦这件小事,用得好也能创造价值。比起语言的进化来,在生活中创造价值,可能跟我们关系更大。这本书索性把“八卦”放在了“语言的进化”前面。

虽然起了这么一个听起来不太靠谱的书名,作者罗宾·邓巴可是个正经的进化心理学家。以我们平时对进化心理学的理解,这门学科肯定要研究古人类,或者研究我们的近亲,像是狒狒、猴子之类的,如果画一根人类进化的时间轴,这个研究应该集中在时间轴上靠近远古的一端。邓巴最有意思的一点是,他的研究是往前看的,也就是立足当下甚至未来的时间点。

他提出的很多理论都很实用,而且是超前的。比如二十年前,邓巴提出了他的“邓巴数字”,这是他最有名的理论,你可能多多少少听到过。它又叫150人定律,是说人类的智力限定了社交网络的规模,我们能拥有的、稳定的社交网络人数大约是150人。二十年后的今天,“邓巴数字”仍然很热门,超级畅销书《人类简史》里面就反复讲到它。互联网行业也很关注它。许多互联网公司,特别是在线社交网站,就根据邓巴数字来制定社区规则。可见邓巴的研究有多超前。

在这本书里,邓巴数字还有个变形,讲的是“语言”能维持的社交关系,也在150人左右。这个理论可以说是经得起时间考验。就像邓巴说的,原始人的社交圈在150人左右;到了他写书的年代,发电子邮件、打电话,维系的社交关系还是150人。那么我们今天呢?不妨来看看,社交软件里有几个好友?从来不联系的不算,至少得是逢年过节会问候一声的熟人。平均下来也是150人!技术改变了,邓巴数字却没变。

好,我们接下来就看看这本书,作者关于语言的进化都说了些什么。我会通过三个问题来为你解读这本书。

第一个问题可能是你最想问的问题,梳毛、八卦和语言的进化,听起来是三件毫不相干的事,作者怎么就把它们放在一起了呢?第二个问题是,现代人的社交关系,跟其他动物、或者跟我们的祖先比起来,有什么改变了,又有什么没变呢?第三个问题是,这本书讲的道理,对我们处理生活中的人际关系有什么启发?

下面我先来说第一个问题:梳毛、八卦和语言的进化,这三件看似不相干的事情之间,有什么内在联系?

作者认为,动物的梳毛行为跟人类聊八卦一样,都是一种社交方式。而早期的人类聊八卦,可不像我们以为的那样张口就来。语言的进化过程是漫长的,目的就是为了顺畅聊八卦。

这么说有什么依据呢?让我们先把时光倒回,先从我们的祖先说起。虽然我们不能直接观察祖先,但我们可以研究人类的近亲,也就是灵长类动物,像是狒狒、猩猩和猴子。科学家普遍认为,人类和灵长类动物有共同的祖先。可能在七八百万年前,人类才跟黑猩猩分道扬镳,变成了不同的物种。所以科学家推测,灵长类动物的行为模式跟人类的祖先很接近。我们要了解人类的祖先如何社交,不妨先参考一下灵长类动物的社交方式。

你可能会问,动物也有社交吗?这就要说到动物的群居生活了。群居生活的最大好处,是能够一致对外,共同对抗捕食者,人多力量大,捕食者也不敢轻举妄动。不过,生活在一起,就没法把别人都当空气,彼此之间既会有合作、有交流,也会有摩擦、会感到不方便,就跟我们人类一样。这种不方便,可能是地盘太小了、隐私被侵犯了、食物分配不公平等等。群体成员要避免同类相残,真是个大难题。

那该怎么办呢?聪明的社会动物进化出一种策略,那就是拉帮结派。几个成员组成一个小团体,就可以互相关照了,你有困难了,我来帮你;我有危险了,你替我撑腰。而它们结盟的方式,就是梳毛,这种结盟方式非常有效。

作者举了个例子,他曾经在非洲观察过一种狒狒。这种狒狒里的雄性,用我们的话来讲,有点大男子主义。当配偶离自己太远了,或者跟别的雄性离得太近了,他就担心妻子出轨。于是,雄狒狒就大声喘气,警告妻子,甚至想要去教训妻子。这种时候,妻子的梳毛搭档们就登场了,她们可谓是模范闺蜜,关键时刻都会跳出来替她撑腰,瞪着雄狒狒,朝他吼回去。管你是首领还是健美王子,雌狒狒的联盟可不是好对付的。

为什么梳毛搭档会这么给力?因为梳毛搭档可不是随便乱选的,搭档之间必须特别信任,绝对不能摊上猪队友。为什么这么说呢?怪只怪梳毛太享受了,梳毛的时候,被梳毛的动物体内会产生一种天然物质,叫内啡肽,它可以带来愉悦感和轻微的麻醉效果,就像人类做SPA放松一样,梳毛也能舒服到睡着。然而,危险也来了,丛林毕竟不是美容院,万一昏昏欲睡的时候来了只老虎,就得靠梳毛搭档的提醒。梳毛的时候,几乎是把性命交到搭档手上了,换作信不过的家伙,技术再好,你敢叫他梳毛吗?

更重要的是,梳毛是需要很大付出的,动物的梳毛活动要持续好几个小时,我给你梳了毛,就没功夫给他梳毛了。所以,每只狒狒都得先想想清楚,到底要加入哪个帮派,不可能脚踏两条船。这有点像武侠剧里的歃血为盟,要表现诚意,先放点血证明给我看,如果只是虚情假意的朋友,这样的付出就不大划算了。当然,只要你遵守游戏规则,好好经营跟梳毛搭档的关系,回报也是很可观的,梳毛搭档就像你的兄弟手足,是可以两肋插刀的。

那作为社交方法,既然梳毛这么好用,我们为什么还要发展出语言呢?毕竟,口说无凭,借助语言社交保不准就被谁骗了,听上去反而没有梳毛来得可靠呢。

关于语言的起源,人类学家有许多推论,目前尚未达成一致。有人说,是模仿大自然的声音演变而来的;有人说,是为了取代打手势,可以腾出双手干别的事;有人说,最早的语言类似于今天的劳动号子,是为了方便大家劲往一处使。

而本书作者的看法是,语言的进化跟社交的需求紧密相关,他甚至把语言称为“声音形式的梳毛”。语言的发展其实是一种对策。

因为环境的变化,群体的规模扩大了,群体成员就难免会被欺负。怎么办呢?最容易想到的办法就是多找几个同伙,让人不敢随便欺负自己,也就形成了越来越大的梳毛圈子。但是,就像我们前面说的,梳毛费时费力,要给更多成员梳毛根本不现实,要生存就得另想办法了。

作者发现,灵长类动物偶尔也会用声音交流,但它们只能发出一些简单的叫声,远远达不到“语言”的程度。我们的祖先刚开始也是一样,经过长年累月的进化,他们有了更大的大脑,有了更适合说话的发声器官,自然而然的,梳毛工具鸟枪换炮,改用语言来梳毛了。

那么,“语言”这个先进的梳毛工具要怎么用呢?最重要的用途,就是聊八卦。通过聊八卦,我们可以迅速地分辨敌我,更好地生存。如果我们在比较大的圈子里,要分别去跟每个人交流,实在是有点吃力。这时候,亲朋好友就能帮我们分担掉一部分,我们先分头去社交,然后,把大家的交流结果拿出来共享,谁说了什么、谁干了什么、谁是谁的朋友、谁又坑了谁……我们只要一顿饭的功夫,就全都能了解了。作者觉得,我们这么做是因为我们还是跟灵长类动物一样,想知道谁可以信赖,谁自私自利、不值得交往。

还有的时候,我们还会利用语言来进行自我宣传,让别人记住我们,这就是另一种八卦了。作者研究发现,在年轻男女的对话中,女性通常用三分之二的时间去八卦别人的社交活动,只用三分之一的时间聊自己;男性刚好相反。作者认为,这是由于男女的社会分工不同造成的。女性更需要发展社交网络,因为在抚养子女的时候,经常需要有人帮忙。男性呢,不管是工作还是择偶,都要面临更多的竞争,所以要多给自己打广告。不过,今天的职场女性压力也很大,我们可能都在用八卦语言给自己加分。所以,表面上的八卦闲聊,其实既了解了别人,又包装了自己,是通行的社交法则。

既然语言的进化就是为了聊八卦,用它来替代梳毛,那我们会花这么多时间聊八卦,而不是聊工作、谈读书,就毫不奇怪了,这可不是什么“大材小用”。我们以为,自己在乎的是工作和学习。大脑却替我们记得,社交才能让我们生活得更好,作为一种高效的社交工具,聊八卦才是语言进化的目的。

回顾这一部分,在没有语言的时候,梳毛就是一种社交方式,可以帮助动物结盟,在群体中更好地生存。而随着群体规模的扩大,我们需要维持更大的社交圈,就进化出了升级版的梳毛工具:语言。具体说来,就是通过聊八卦,快速了解圈子里的其他人,并塑造自己的形象,从而让自己更好地生存。

那么接下来,我要来说说第二个问题了,聊了几十万年的八卦,现代人的社交关系,跟其他动物、或者跟我们的祖先比起来,有什么改变了,又有什么没变?

要说改变的东西,我们很容易想到,有了语言之后,人类的群体规模扩大了。这是因为,聊八卦这种社交方式,效率远远高于梳毛。原先,我要花两个小时给你梳毛,现在,只要动动嘴皮子、跟你聊会儿天;原先,一次只能给一个小伙伴梳毛,现在,可以三五成群、扎堆群聊了。这样,我们就可以拉拢更多的自己人,维持更大规模的群体。我们常说,多个朋友多条路,差不多也是这个意思。

而且还有一个现象能证明作者的这个观点,这就要说到我们的社交关系有什么没变了。那就是,人类发明了语言之后,群体规模就基本没变过。就像本期音频开头提到的,原始人的社交圈,竟然跟互联网时代的朋友圈一样大。虽然在语言出现之后的几十万年里,语言本身还在发生变化,我们跟祖先讲着不同的语言,聊着不同的八卦;语言的载体也在不断丰富,比如我们不光能口头说,也能写在纸上,又能在网上发送了,但是群体规模并没有继续扩大,这是为什么呢?

以我们的生活经验来看,其实不难理解。一个人的时间和精力都有限,就算想要维持更多的人际关系,恐怕也会心有余而力不足。实际也是这样,群体规模本来就不是越大越好,超出一定范围,甚至会有麻烦。你可能猜到了,这个“一定范围”还是邓巴数字:150人。这可不是作者一拍脑袋随口说的,你知道邓巴数字是怎么得出的吗?这得从哺乳动物的大脑说起。

我们可能有过这样的体验,看到亲戚家虎头虎脑的孩子,有人会说,这孩子脑袋大,肯定聪明。科学家也做过这样的假设。他们观察到,动物里面,灵长类的脑袋特别大,我们也公认灵长类要比其他动物要聪明。那么聪明和脑袋大,这两件事情之间是不是存在某种必然联系呢?

科学家认为,这两者的确有联系,但这里的脑袋大小,指的是相对的大小。什么意思呢?你想想,大象、蓝鲸这种体型巨大的动物,按照身体的比例,脑袋是不是本来就应该要大一点?它们全身的器官都大,想要让各个器官正常运转,大脑就要发出更多的指令来进行协调。我们要看的是,在扣除了这部分生理需求之后,大脑还剩下多少运算能力,这才真的跟智力挂钩。

但是作者觉得,光看脑袋大小也不对,大脑又不是每个部分都能思考,所以他的研究,只选择了其中的新皮层,也就是脑部外层的神经组织。它只有薄薄的一层,负责接收神经元发出的信号,并传递到大脑的各个区域。我们可以这么理解,新皮层就是大脑中负责思考的区域。而且作者观察到,灵长类动物的新皮层面积特别大。大多数的哺乳动物,他们的新皮层面积占到大脑总量的百分之三十到百分之四十,而灵长类动物的这个比例,要占到百分之五十到百分之八十,几乎比其他哺乳动物翻了一倍。

那么,灵长类动物的新皮层为什么会这么大呢?或者说,哪些因素决定了动物的智力?科学家有一些猜想,比如食物种类、领地大小、觅食范围、食物来源。作者把这些因素都跟新皮层面积比对了一遍,竟然没有一个有关联。直到他发现,物种的群体规模是跟新皮层大小有关系的。

为什么会这样呢?作者的解释是,群体规模越大,代表社会的复杂程度也越高。比方说,呆在一个五个人的群体里,我得搞定跟另外四个人的关系,还得知道其他成员两两之间的关系,一共就是十组关系。如果是二十个人的群体呢?虽然群体规模是原来的五倍,但成员两两之间,得有一百九十组关系,翻了快二十倍,这里面的信息量太考验智力了!新皮层面积要是不够大,可应付不来。

知道了这点,作者开始精确计算。灵长类动物的种群规模数据可以通过野外采集得到,作者把它们跟新皮层面积对应起来、制成图表。最后作者发现,人类能维持的种群规模在150人左右。也就是说,150人的群体最能体现人多的优势,我们也刚好应付得来群体里面的人际关系。

这个推论有没有道理呢?事实胜于雄辩。我们可以看看军队的例子,军队是出了名的等级森严。下过军棋的人都知道,军棋的棋子,有团长、营长、连长、排长等等,从大到小,是根据他管多少人,依次排下来的。实际打仗的时候,可不会只出动一个排的人,一个排通常只有几十个人,人数太少了。作者说,最小的作战单位,是一个连。一个连,具体有几个人呢?

不同的国家、不同的历史时期,都有自己的标准。瑞典是比较早制定标准的国家,17世纪早期,他们就确定下来,一个连是106人,作者觉得,这个数字在误差范围之内。到了“二战”时期,作战的武器升级了,军队的功能也增加了,一个连的规模也跟着扩大了。调整过后,各个国家把一个连的人数固定下来,都在170个人左右,这就更加接近邓巴数字了。其实,依靠现代通讯设备,人再多,将军也能够发号施令。作者觉得,真正的问题是,人一多,士兵之间都不熟悉了,彼此的信任感就减弱了。本来,只要将军一句话,大家都会往前冲;现在,你看看我,我看看你,大家心里犯嘀咕,万一队友掉链子了,我岂不是一个人去当炮灰?打仗是要豁出性命的,没有信任感,等于自己先把自己灭了。

所以,尽管我们的梳毛工具比动物、比祖先要发达,但是社交圈的规模不能够、也不应该无限地扩大。150人的“邓巴数字”是由人类的大脑决定的。维持150人的社交关系,既不会让我们感觉太费劲,又可以最大限度地发挥“人多力量大”的优势。这就是上面说的第二个问题。

接下来,我要说的第三个问题你可能更关心,这本书讲到的邓巴数字和聊八卦,对我们实际生活中的人际关系有什么启发?

许多人知道邓巴数字,可能是在总结规律的时候,发现可以用邓巴数字来解释现象。但如果我们早知道邓巴数字,也可以用它来提个醒:当群体规模超过150人的时候,传统的社交方式可能要行不通了。而聊八卦的好处更是无处不在,我们或许都得过它的甜头,只是习以为常了。下面,我就为你分别说说。

先来看邓巴数字,我们举一个比较普遍的例子:我们经常看到一些创业公司,刚刚开始做得很好,团队成员之间就像梳毛搭档一样,氛围很融洽。但公司规模扩大以后,要是还按照原来的办法,有肉一起吃,那就行不通了。必须得重新制定规则,设置部门才行。那什么时候公司应该调整呢?管理者参考一下邓巴数字就有底了。

如果你觉得,用邓巴数字来做决定有点玄乎,我和我的团队就是比别人聪明啊,兴许就能hold住更大群体呢。作者回到了人类语言的进化上来,他说,我们讲话的声音、我们耳朵能听到的声音,还有我们的聊天习惯,也决定了社交的规模,这个规模恰好就是邓巴数。

如果你有心的话,可能注意到过,日常生活中的闲聊,通常也就在三四个人中间展开。作者就曾经调查了几个非正式的聊天场所,比如说,自助餐厅、火车上或者酒吧里。人们基本上在自发地聊天,气氛比较自由。他发现,一个自然开展的对话,通常不会超过四个人。人多了,对话就不稳定了,可能有两个人同时在说话,可能有人插不上话,可能有人距离太远了,听不清别人在说什么。总之,聊不了多久,一堆人又会自由组合,变成三到四个人的聊天组。

这说明什么问题呢?如果我们把语言比作梳毛,那我们在四个人的小组中说话,其实是在同时给三位听众梳毛,而动物的梳毛只能一对一。发现了吗?投入同样精力去社交,人类互动的人数是动物的三倍,比如人类能维持的社交圈规模,就刚好是黑猩猩的三倍,也就是150人,这已经非常有效率了。所以,当群体的规模超过150人,就应该调整组织结构了。

至于聊八卦,也绝不只是婆婆妈妈多管闲事,它在职场上也非常有用。比方说,它可以帮我们谈成生意。电视剧里经常有这样的桥段:双方在高尔夫球场上谈笑风生,签下合同。这当然不是因为客户贪玩,而是相当于一次漂亮的梳毛。履行合同也要承担风险,签字之前,我们肯定会犹豫,对方靠谱吗?会按照合同说的做吗?一起打球,同时聊几句无关痛痒的话,就可以帮助我们下判断,对方是什么样的人?能不能结为梳毛搭档?然后再决定要不要成为盟友。几句八卦,功不可没。

而日常生活中,聊八卦的作用往往不那么明显,所以很容易被我们忽略。千万别等到失去了,才追悔莫及。

作者讲了一位朋友的故事。他们公司搬了新的办公室,还是同样的人员,还是同样的流程,为什么活儿干不好了?后来,他们终于找到了原因。原来,新的办公室取消了咖啡间。设计者觉得,大家可以在坐自己的位子上,一边吃东西,一边工作,看上去是替公司省钱了,没想到工作会不顺利。这可不是风水问题。仔细想想,以前在咖啡间里,也无非是讲几句零碎的八卦,为什么会对工作有用呢?就好比,我抱怨了一句,某某问题解决不了,你恰巧碰到过类似的问题,就能帮我解决掉。或者说,你搞不定的客户,刚好跟我是校友,我可以去帮你攀交情。哪怕真的没有人能帮上忙,被人安慰几句、相互加油打气也是好的。咖啡间不光是吃东西的地方,也是一个团队里面必不可少的梳毛场所。再想想,如果同事之间从来没有面对面的交流,只是互相发发邮件、交代工作,也是蛮压抑的,你能接受这样的工作环境吗?

不管是有点高冷的“邓巴数字”,还是听着有点低端的“聊八卦”,这本书的内容都跟我们的生活,尤其是人际关系密切相关。邓巴数字可以帮助我们估计群体规模,判断何时应该做出调整。而聊八卦更是我们日常生活的重要组成部分,它既能帮我们维持人际关系,也创造价值,让我们作为社会的一份子,不觉得寂寞,我们不是一个人在战斗!

好了,说到这儿,本期音频的内容就聊差不多了,下面,来简单总结一下本期音频为你分享的内容。

首先,我们说到了群居生活需要拉帮结派、互相帮助。在语言出现以前,梳毛是一种有效的社交手段,可以确立成员之间的联盟关系。随着群体规模的扩大,我们需要更有效率的社交工具,也就是语言。更具体地说,是用聊八卦来替代梳毛,更有效率地了解圈子里的其他人,塑造自己的形象,适应更大的群体。

其次,我们说到,跟动物、还有远古的祖先比起来,我们的梳毛工具更发达,所以社交圈也随之扩大了。但是,在语言出现之后的几十万年间,人类的社交圈却没有继续扩大,仍旧维持在150人左右,也就是邓巴数字。这是由人类的大脑决定的。维持150人的社交关系,既不会让我们感觉太费劲,又可以最大限度地发挥“人多力量大”的优势。

最后,我们说到了邓巴数字和聊八卦在实际生活中的应用。邓巴数字可以帮助我们估计群体规模,判断何时应该做出调整。而聊八卦更是我们日常生活的重要组成部分,我们喜欢用语言聊八卦,并不是大材小用,反而让我们能够更好地社交,并且创造价值,这正是语言进化的目的。

看完这本书,我们对八卦闲聊的印象应该大为改观了。聊八卦不代表无事生非,除了让我们愉悦,它还能解决现代生活中一些社交病。今天,我们拥有了更高效的聊天软件,却还是缺乏社交,缺少面对面聊八卦的时间、缺少理解别人的耐心、缺少可以无条件信任的朋友,由此产生了许多怪现状,像是社交恐惧症、路怒族、或是寄情于肥皂剧等等。解决的方法很简单,无非是走到户外,面对面地跟人接触,敞开心扉聊八卦。

语言的进化不是功利的,我们跟人搭讪,通常也不是有求于人。我们天生喜爱社交,也爱聊八卦,而八卦又反过来推动社会的发展。这样建立起来的社会,真的是很有人情味的。

撰稿:砚尘脑图:摩西转述:成亚

划重点

-

在没有语言的时候,梳毛就是一种社交方式,可以帮助动物结盟,在群体中更好地生存。而随着群体规模的扩大,我们需要维持更大的社交圈,就进化出了升级版的梳毛工具:语言。

-

150人的“邓巴数字”是由人类的大脑决定的。维持150人的社交关系,既不会让我们感觉太费劲,又可以最大限度地发挥“人多力量大”的优势。

-

当群体规模超过150人的时候,传统的社交方式可能要行不通了。