《权力进化论》 哈希解读

《权力进化论》| 哈希解读

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天为你解读的书是《权力进化论》。它的英文版副标题有点长,翻译过来是:关于把事做成还有发展事业的令人惊讶但又真实的建议。

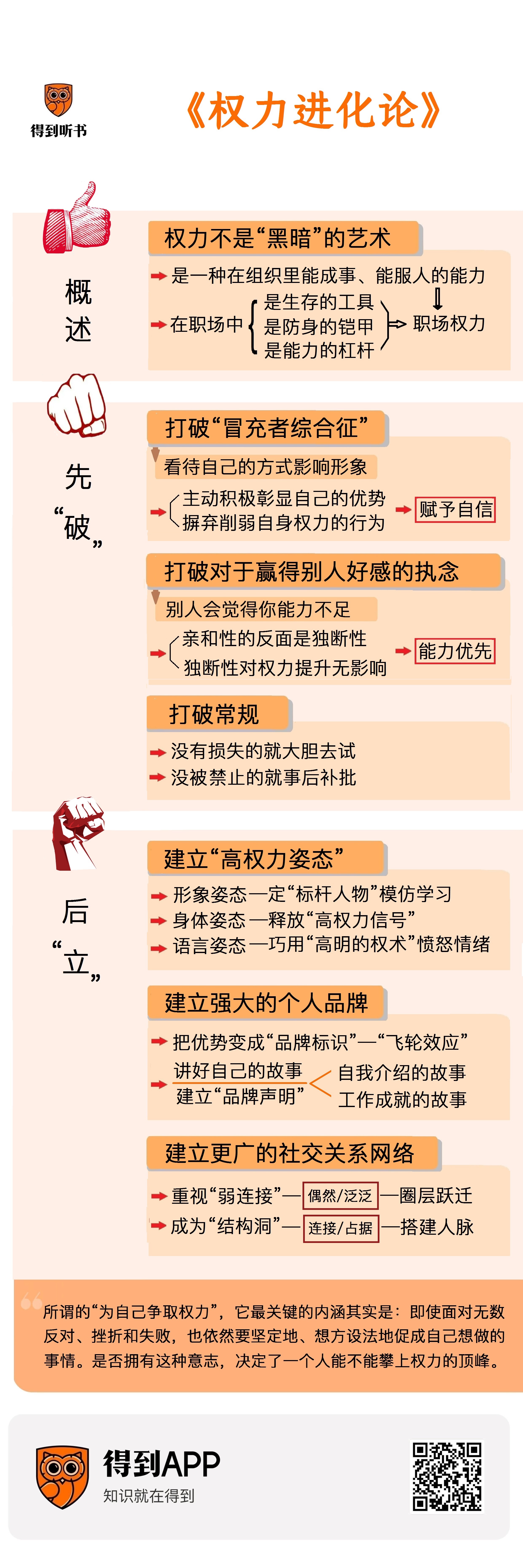

这本书的作者叫杰弗瑞·菲佛,是美国斯坦福大学的组织行为学教授。什么是组织行为学呢?说白了,就是专门研究人在组织中的行为和态度的这样一门学问。而书名里的这个“权力”,就是这些行为和态度给你带来的一个结果。它对应的英文单词是“power”,其实是一个相对宽的概念,不是指那种只有领导者才有的、能对别人发号施令的权力,而是一种在组织里能成事、能服人的能力,也可以叫“职场权力”。

作者菲佛在斯坦福大学教的一门课就叫“权力之路”,是学校里最热门的选修课之一。讲的就是我们为什么要有职场权力,怎么才能获得和保有职场权力。而这本书就可以看做是对这门课的提炼。

很多斯坦福的学生说,这门课真正帮他们“理解了自己一直身处的世界”。不过,也有一些学生只是抱着猎奇的心态来的,他们觉得,我就靠本事吃饭就够了,我对权力没兴趣。作者讲到,曾经他在校外偶遇一位上过他课的学生,这位学生说,觉得那门课对他相当“有用”,有用在让他确信了自己并不想照课上教的去做。他后来和同学合伙成立了投资公司之后,他们就决定把权力的“浓度”控制在最低限度。作者对这个学生说:这也挺好的。人们在知道了通往权力的道路后,当然可以认定自己不想往这个方向走。

巧的是,过了几年,作者又撞见了这名学生,顺口问了句“投资公司进展怎么样?”没想到,学生挤出了一丝勉强的笑容,告诉作者,自己被合伙人排挤,已经离开公司了。学生承认,虽然在创立这家小公司的时候,他想在公司里完全清除那些“权力的法则”,但最终还是没能摆脱现实,自己反而成了被清除的那个。

这件事能给我们这么两个提醒:

首先,在职场中,权力是生存的工具。即使你不想往上爬,只想生存下来,想活得好好的,也得拥有职场权力。

第二,权力是防身的铠甲。即使你不想使用那些“权力的法则”,但保不准其他人会用。你起码要知道他们在干什么,才不会让自己身陷困境。

其实,还有第三条,不过这就不是刚才那个故事能告诉我们的了,而是更多的,学习了作者的“权力进化论”的人反馈给作者的,那就是,权力是能力的杠杆。作者曾在28个国家开办过高级主管培训课程,还为很多企业提供过咨询服务。有很多原本在组织里处于边缘的人,在用了作者教给他们的那些提升职场权力的方法之后,他们的作用更加被人重视,意见也更加被人尊重,逐渐地成了团队或组织中的重要人物。

作者说,虽然他很想把这些都归功于自己,但是他必须承认,这些人其实本来就有很好的教育背景,很强的能力,只不过之前被一些外在条件或者自身性格给束缚住了。比如有的人年龄小、资历浅,有的人是公司中少数的黑人女性,有的人唯唯诺诺,看低自己,等等。所以,有很多事,他们本来能做成,但是却因为职场权力低下,不受重视,缺少机会、资源,所以做不成。

而这本《权力进化论》要做的,就是给这些优秀的人提供一把“能力的杠杆”,让他们的能力、努力被充分发挥出来,甚至被放大数倍,好取得他们应得的成就。

你可能感觉到了,其实刚才我一直在给你做“心理按摩”,告诉你为什么要重视职场权力,不要排斥它。那么接下来,今天解读的主体部分,我们就来说说,怎么提升自己的职场权力。不过,就像书里说的,一个人从根本上想不想获得权力,或者为了提升权力想要怎么做,都取决于他自己。换句话说,这本书能做的,就是把一本“武功秘籍”交给你;而怎么使用它,由你自己决定。

怎么提升自己的职场权力?从这本书里我们可以看到,这是一个先“破”后“立”的过程。那么我们先来说说,要打破哪些东西。

首先要打破的,是“冒充者综合征”。你可能听过这个词。这是一个心理学术语。说的是,有的人即使已经很成功了、很优秀了,但还是会怀疑自己的能力,觉得自己“名不符实”,害怕哪天大家会发现自己是个“冒充者”。也正因为这种心态,所以这些人有个特点,就是在对别人介绍自己的时候,喜欢弱化自己取得的成就,也不爱提自己的优势,反而总喜欢强调自己的不足。

作者认为,这就是一种会严重削弱自身权力的行为。因为你看待自己的方式,必然会影响你展现给别人的形象。如果连你自己都不觉得自己有能力,值得更好的结果,那这种消极信号就会在不经意间传递给别人,让别人也看低你,最终会拖累你的事业。

那要怎么改变这种情况呢?很简单。首先,想一想你会怎么向别人描述自己。然后看看这里面有多少是消极描述,哪些可以摒弃掉;看看你有没有刻意掩饰自己的成绩和优势,能不能把它们加上去。比如,作者的一位女性学员,跟作者说公司里竞争很激烈,竞争对手总是想方设法地压她一头,或者抢占她的功劳。作者在跟这位学员交流的时候,发现她总是提到,自己是团队里唯一的女性,而且最年轻,资历也最浅。作者就提醒她说:“我知道这些是事实,但是我还可以再用三种完全不同的视角来描述你,那就是,你们团队里,只有你是顶尖商学院的MBA,只有你精通数理分析,也只有你曾经独立带过有很大经济影响的项目。所以呢,现在我们就有六个不同的视角了。至于今后你要一直想着哪三个,全看你自己。”

就像这个例子一样,书里劝告我们,在对外展示形象的时候,应该多彰显自己的优势,而至于那些可能损伤你形象的自我描述,无论它是不是公正、准确的,都应该尽量避免使用。

但如果你说,我就是不自信,就是觉得自己不行,该怎么办?作者给出的一种方法是,关注一个比你自己职位更高的人,思考他们与自己有什么区别。你会发现,很多人其实并没有你教育背景好,在你这个年纪也没比你成就更大,甚至有些人成功不过是因为运气或家庭出身。发现了这些之后,你的“冒充者综合征”很可能就会减轻。

另外还有一种“笨办法”,就是逼自己一把,即使心里不舒服,也要主动去展现自己,积极地描述自己。因为这件事你做得越多,就会越来越自在,越来越娴熟。它是需要一个过程的。

刚才我们说的是第一个“破”——打破“冒充者综合征”。这是你迈向职场权力的第一步。再说下一个“破”——打破对于赢得别人好感的执念。

有些人可能总是担心别人不喜欢自己,所以就努力地去赢得别人的好感。但书里提醒我们,这会出现一个副作用,那就是,别人可能会觉得你能力不足。

普林斯顿大学的一项社会心理学研究表明:在很多文化环境下,人们都会用“热情”和“能力”这两种维度评判他人。但有意思的是,人们会认为这两个维度是负相关的。也就是说,你越热情,反而会让人对你的能力存疑。还有,哈佛商学院做过一项研究,是让一些人读书评——就是那些针对一本书给出的评论文章。结果发现,人们会觉得那些给出负面评价的人更聪明、更有能力、更专业。

虽然听起来有点扎心,但这却是人们常见的心理倾向。所以,那本著名的书《影响力》的作者西奥迪尼曾经建议人们,进入一个新环境,不要先展现友好,而是要先展示自己的能力;先把这个有能力的印象建立起来,这样,以后你再展示出热情的一面,别人也不会觉得你软弱了。

这本书里也给出了一些建议,比如:如果你是一个领导者,那么不要轻易暴露自己的劣势。你可能之前听过一个说法,就是,适当暴露自己的脆弱、缺点,能拉近社交距离,增进别人对你的好感。这没错,但也有研究发现,如果你是一个领导者,那么这样做的代价就是,降低你的威信和地位感。《哈佛商业评论》里讲过这样一个案例:在一个医疗卫生组织里,有位主管升职了,她要管理的下属变成了之前的几十倍。新官上任的讲话里,她向大家说,自己很紧张,担心自己不能承担这个重任。她的坦诚让大家更喜欢她了吗?并没有。说这些话反而让她在众人面前失了权力感、信赖感。因为大家想要的是充满自信、能掌控局面的领导。即使你不是领导,这一点也需要注意——在职场中不要轻易暴露自己的脆弱和缺点。

另外,作者还建议说,不要总是把“抱歉”“不好意思”挂在嘴边;还有,不要因为害怕冒犯人,就不敢提自己正当的诉求或者想法。

不过,听到这里,你可能会担心,如果这样的话,同事们会不会不喜欢我?这是不是也会影响我的事业?

这里,书中给出了一项长期研究的统计结果。研究的是亲和性(也叫宜人性)对于一个人事业成功的影响。结果发现,亲和性对所有人的薪酬都会产生负面影响,男性受到的影响比女性更严重。这是因为,那些在意自己亲和性的人,可能会把这个放在自己的事业目标之上,所以更容易错失一些推进事业发展的好机会。

而亲和性的反面是独断性。也就是一个人我行我素、以自己为中心的程度。加州大学伯克利分校的研究发现,独断性对权力的提升没有影响——既没有帮助,也没有害处。这是因为,独断性能够引起两种相互抵消的作用:一方面,独断的人会做出更多支配性、攻击性行为,这能帮他们提升权力和地位;另一方面,独断的人做出的慷慨和群体行为比较少,这又对获得权力有负面的影响。

按照研究中的定义,独断性恰恰代表了一个人根本不关心自己会怎么影响别人。作者说,如果这对权力都不会产生影响,那么就更可以说明,其实我们没有必要过于担心,其他人喜不喜欢自己,会对事业造成多大影响。社会关系虽然重要,但我们不应该让那种想被人喜欢的念头压过了真正想做的事情,牺牲了自己的利益和规划。

好,刚才说的是,打破对于赢得别人好感的执念。下面再来说另一个“破”——打破常规。

打破常规为什么能带来权力?许多心理学研究都表明,人们下意识地会认为,只有那些有权力的人才能打破常规。所以当一个做出违背常规的事情的时候,这个人在其他人眼里就会显得更有权力感。

而打破常规给你带来的这种权力感,有的时候真的能给你带来实质性的机会。书里讲到这么一件事。作者在斯坦福大学的一个女学生,想出席一个高规格的晚宴,拓展自己的人脉。但这个晚宴是邀请制的,像她这种没有名气的学生是绝对不会被邀请的。这时,她想起自己有次给《福布斯》杂志供稿的经历,就给晚宴主办方发邮件,说自己是《福布斯》杂志的撰稿人,没说是学生,然后直接问能不能参加晚宴。对方竟然真的给她提供了两个晚宴场次作为选择。然后她特意等了48小时才回复,告诉对方自己周五没空,只能参加周六那场。后来,在成功拿到邀请之后,她还直接带着自己的男友去了晚宴,虽然迎宾的人有些意外,但还是让他们都进去了。

可以看到,这位女学生采取的一系列微小的行动,都是那种人们会觉得籍籍无名的人不可能采取的行动。这就给主办方释放了一种“权力信号”,让他们感觉“这个人应该挺重要”。而这也真的让她拿到了她想要的机会。

另外,打破常规还有一个好处,就是会让对方措手不及。这有点像战场上的“突袭”战术。政治学家托夫特写过一本书叫《以弱胜强》,书里讲道:当交战双方中的弱势者不按常理出牌,也就是采取了非传统战术的时候,他们的赢面会提高29%—64%不等。

在现实生活中,采用这种突袭战术也有好处,因为有时对方可能来不及细想,就答应你了;或者没反应过来要阻止你。比如,著名的天使投资人贾森·卡拉卡尼斯,也是我们解读过的一本书《富人思维》的作者,他上大学的时候家里出了变故,实在没钱了,就跑去找学院院长,没预约就直接进了院长办公室,跟他讲自己的情况。院长当时很惊讶,他没想过这种情况,只能临场反应,帮忙联系商学院的计算机实验室,给了卡拉卡尼斯一份薪水不错的兼职工作。

突袭战术的优势不仅在于它能乘人不备,还因为它确实会影响人的情绪和认知。有学者解释过这背后的神经生物学机制:惊讶会让“人类的大脑停滞1/25秒。接着,它会触发……极度好奇,(人们会)想弄懂正在发生的事情”。也就是说,意料之外的事件能让人们提起十二分的注意力、满足自己的好奇。所以,你要是想给谁留下一个深刻印象,也可以尝试去做一个打破常规的举动,拨动对方的大脑里那根惊讶的琴弦。

关于打破常规,书里还讲了很多具体的例子。不过,总体来看,我觉得其实能用两句话来概括:第一句,没有损失的就大胆去试。有些事,你尝试了,最坏的结果可能也就是被拒绝,那为什么不去试一试?第二句,没被禁止的就事后补批。有些事,你觉得做成了对团队、对自己都是很有益处的,但是之前没人尝试过,那么作者的建议就是,只要没人说过这事不能做,那就直接放手去做,哪怕事后再请求原谅,也好过错失了时机。

不过,对于打破常规这件事,很多人心里还是会比较怕。作者也给出了一些劝解,他说:如果现有的规则能让你获胜,那你就努力去遵守和维护它。但很多时候,尤其是在一个组织中,所谓“常规”,本就是向着规则制定者,向着那些处于优势地位的群体倾斜的。既然是这样,那我们还为什么非要遵照这些把我们自己放在劣势的规则下去做事呢?如果你把自己困在那些对你不利的社会期待和规则中,其实就是在向前途黯淡、机会渺茫的不公的命运低头。

所以,作者说:你可以打破一切规则,但只有一条:这个让你打破常规的“规则”,你千万要遵守。

好,刚才我们讲的都是“先破后立”中的“破”,接下来说说“立”。

首先,想提升自己的职场权力,我们要有意识地建立“高权力姿态”。什么叫高权力姿态?从书里我们可以总结出形象姿态、身体姿态和语言姿态这三个方面。

形象姿态主要指的是你的穿着打扮。你可以想一想,你希望通过自己的形象传递给别人什么信号,然后朝着这个方向去改变自己的穿着打扮。更简单的做法是,找一个自己的“标杆人物”,然后去模仿他的穿着。

再来说身体姿态。能释放“高权力信号”的身体姿态包括,在讲话的时候使用更多的手势,更舒展的姿势,还有离对方距离更近,更多地用目光注视对方。

再说语言姿态,包括,更高的音量、更短的句子,更简洁明了的表达,更无拘束的笑声,更少的弱势语言——比如“嗯”“呃”“有点”“稍微”这些。还有几点挺有意思,就是,适时地打断他人,更少地去道歉,有选择地对一些事情展现出愤怒的情绪。不过,这几点在帮你向对方施加更强的影响力的同时,也可能会让你损失一些好感度,所以你可以根据自己当时的首要目的,选择来用。

作者在书里特别强调了要巧用愤怒这种情绪。他认为展示愤怒是“一种高明的权术”。因为研究表明,人们会下意识地感觉那些表达愤怒的人是更强大、更聪明的。这就让这些人释放出了更强的权力感。当同级别的人在一起工作的时候,如果一个人表现出了愤怒,那么他能对其他人施加更强的影响。所以,著名的巴顿将军会对着镜子练习,练习什么呢?皱眉头。

刚才我们说的是,建立“高权力姿态”。再来说下一个“立”——建立强大的个人品牌。

为什么要这么做?因为,在培育权力的路上,你得让别人记住你,记住了你,在关键时刻才会选择你。而建立个人品牌,本质上就是把你身上那些最突出的优势给拎出来,变成“品牌标识”。这样别人才更容易记住你。

具体该怎么做呢?首先,你可以把自己跟一些声名显赫的人和组织联系起来。比如,你跟一位有名气的人是朋友,那么你完全可以大大方方地跟别人讲起来。研究表明,如果一个人有地位显赫的朋友,那么别人也会认为,这个人本身的能力比较强。有一个有名的故事,说曾经有熟人想让罗斯柴尔德男爵贷款给自己。这位大人物先是拒绝了对方的请求,但随后又说:“不过,我可以和你手挽着手穿过股票交易所的大厅,用不了多久,就会有很多人争着给你贷款了。”这说的就是,朋友的地位与声望会影响别人对你的判断。

另外,如果你是名校毕业,或者你曾经在一家著名公司工作过,有参与过重要项目,这些也可以成为你身上的“品牌标识”。而且,在你给自己争取一些关键机会的时候也用得上。就比如我们前面说的,作者的那个女学生,在给自己争取晚宴名额的时候,就先说了,自己是《福布斯》的撰稿人。而且,每一个你靠这些“初始标签”获得的机会,又可以变成你新的标签,帮你获得更多的机会。书里把这叫做个人品牌建立中的“飞轮效应”。

刚才说的是“品牌标识”。除了这个以外,你还需要自己的“品牌声明”,说白了,就是讲好自己的故事。

我们每个人都需要的,一个最基本的故事,就是你的自我介绍。书里给出了一个基础模板,就是先用两三句话向别人说明你自己的专长和成就,再想办法把这些内容和自己的一些心路历程结合起来。比如,有一个品牌创始人沃克,他的公司是专门给有色人种提供美容护理品的。他就总是会跟人讲起,他自己作为有色人种,毛发很硬,所以曾经刮胡子总会长剃刀肿块,很受折磨,所以他就立志,要做出适合有色人种的护理产品,这才有了后面成功的创业。沃克的故事符合人们对于一个典型的“英雄之旅”的故事的构想,就是一个人陷入困境,然后他挣扎,他突破,他走出了困境,并且收获了个人成长。这样的故事天然地会吸引人,让人喜欢,让人印象深刻。所以作者也建议我们多讲这样的故事。

那么除了最基本的,自我介绍的故事以外,我们还要会讲关于自己工作成就的故事。作者把这个叫做“要苦劳,也要功劳”。

书里讲到一个例子。前Facebook市场部的副总监德博拉·刘,这是一位女性。她以前一直觉得行胜于言,所以只知道埋头苦干。她刚加入Facebook时开发了一个项目,其实就是公司后来游戏业务和信用板块的前身,给公司贡献了大约15%的利润。但当时工作完成后,就没人再提过了。

后来,德博拉感觉工作进展不如预期,就去参加了一个总裁教练项目,教练告诉她,必须改变沉默作派,向别人讲出自己或团队的故事,拿到应有的功劳。

后来,德博拉又牵头启动了一个新项目,是关于在手机应用上投放广告的。这个项目不大,但是很难做,因为他们手里的资源太少。于是德博拉就把这个项目放进一个更大的故事里,逢人就说,自己跟团队正在攻克移动端变现的问题,这对公司的未来影响重大。她靠这个故事给团队拉资源,甚至找到扎克伯格兜售想法。后来,项目做成了。而这又变成了一个新故事——“一个小小团队在攸关时刻成就了创举”,这也是一个符合“英雄之旅”的故事。这次,德博拉和她的团队已经知道了,要敢于传播自己的故事,所以,这个故事后来在Facebook里广泛流传,激励了更多的团队。

不过,可能还是会有很多人不愿意把自己的故事讲出来,因为他们觉得这像“自我推销”,很不谦虚。德博拉以前也有这种想法,不过,她后来改变了,因为她给“讲述自己的品牌故事”这件事赋予了新的意义。有一次,她遇见了另一个羞于讲自己故事的女性,就鼓励她说:你应该换一种思路。你这么做并不是想要推销什么,而是在让上司、让同事更了解你的作用,也是在帮你的团队争取应有的认可、应有的资源。如果你不讲自己的故事,会有别人替你讲吗?

好,刚才我们讲的是,建立强大的个人品牌。接下来再讲最后一个“立”,建立更广的社交关系网络。人脉的重要性,显然不用多说。一个有效的人际关系网,能催生良性循环:它让你能被更多人看见、重视,从而提升你的权力和地位,而权力和地位的提升,又会让人际关系的维护变得更容易。

关于怎么高效拓展人脉,书里有几点建议。

首先就是要重视你的“弱连接”。弱,就是强弱的弱。“弱连接”指的是我们生活中的那些偶然认识的泛泛之交。社会经济学家做过一项研究,考察了二百多名求职者的经历,结果发现,大多数工作都不是通过投简历这种正式渠道获得的,而是靠社会关系提供的非正式信息取得的,而且很多是来自一些他们偶然认识的人,也就是“弱连接”。作者提醒我们,跟亲朋好友同事这些强连接相比,那些弱连接的人脉,往往有着跟我们更不同的背景、经历、圈子,所以,利用好这些弱连接,我们就更可能接触到更广阔的视角、信息和机会,甚至可能实现圈层跃迁。

再有一个关于搭建人脉的建议,就是成为“结构洞”。什么叫结构洞?简单说,就是两个网络之间,不存在任何连接,那么从结构上看,这里就存在一个空洞。它就叫结构洞。比如,在公司里,部门跟部门之间,就存在结构洞。假如你能连通两个部门,你就占据了这个结构洞。再往上,公司跟公司之间,行业跟行业之间,都可能存在结构洞。你占据的结构洞越大,连接的网络之间的距离越远,它带来的收益就越大。

除了这些以外,再就是一些常见的提醒了。比如,如果你希望让别人帮你,就不能给人一个笼统的请求,你得让对方少动脑子——你提出的请求越具体,理由越确切、攸关,别人就能越快明白应该怎么帮你,怎么给你联络有用的资源。还有,每周要专门花时间来做人脉社交管理。虽然线上联系比不上线下,但也好过没有。维持一段关系、特别是弱连接,其实并不需要多么密集或深入的联络。即使只是随意地聊两句近况、分享双方共同话题的有趣文章,或是朋友圈评论几句,生日问候一下,也是很有效的。

好,以上就是这本《权力进化论》里,我想跟你分享的重点内容。总结一下:

这本书告诉我们,权力不是“黑暗”的艺术。在职场中,它可以是生存的工具、防身的铠甲,也是能力的杠杆。

今天我们主要讲的是,怎么提升自己的职场权力。这是一个先“破”后“立”的过程。

破,主要指的是,打破“冒充者综合征”,打破对于赢得别人好感的执念,还有打破常规。立,主要指的是,建立“高权力姿态”,建立强大的个人品牌,还有建立更广的社交关系网络。

除了这些以外,书里的最后两章还讲了,如果你已经拥有了权力,那么该怎么保持它、使用它。感兴趣的朋友,可以点击文稿末尾的电子书,进行拓展阅读。

今天这本书告诉我们一件事,那就是,获得权力的能力,并不是一种天赋,而是可以后天培养的技能。当然,会有一些人觉得,这些技能是不真诚的“伪装”。但是作者把它们看作是一种“战术”。在权力的世界里,一个人可以不愿意广结人脉、不愿意推销自己,只相信“一分耕耘一分收获”,但绝不代表他的竞争者们也会这样,他们可能会千方百计地拓展自己的权力。所以即使一个人不想自己使用这些技巧,了解它们也是有必要的。

而如果你选择了要努力为自己争取权力,也不用觉得心里不安,因为,用作者的话说,“如果我们希望权力用得好,就要让更多好人来用它”。所谓的“为自己争取权力”,它最关键的内涵其实是:即使面对无数反对、挫折和失败,也依然要坚定地、想方设法地促成自己想做的事情。是否拥有这种意志,决定了一个人能不能攀上权力的顶峰。

恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、权力不是“黑暗”的艺术。在职场中,它可以是生存的工具、防身的铠甲,也是能力的杠杆。

2、提升自己的职场权力,是一个先“破”后“立”的过程。

3、破,主要指的是,打破“冒充者综合征”,打破对于赢得别人好感的执念,还有打破常规。

4、立,主要指的是,建立“高权力姿态”,建立强大的个人品牌,还有建立更广的社交关系网络。