《文言和白话》 贾行家解读

《文言和白话》|贾行家解读

关于作者

张中行,原名张璇,著名学者、哲学家、散文家,主要从事语文、古典文学及思想史的研究。张中行是二十世纪末未名湖畔三雅士之一,与季羡林、金克木合称“燕园三老”,季羡林先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”。

关于本书

《文言和白话》成书于上世纪八十年代,张中行先生以其五十余年从事语文教学及编辑工作的学养,亲切平易地介绍了文言与白话的相关知识,探讨了作为书面语言的文言与白话的渊源、特点、功过以及白话替代文言的历史过程等有关问题,帮助读者正确理解和使用文言与白话。

核心内容

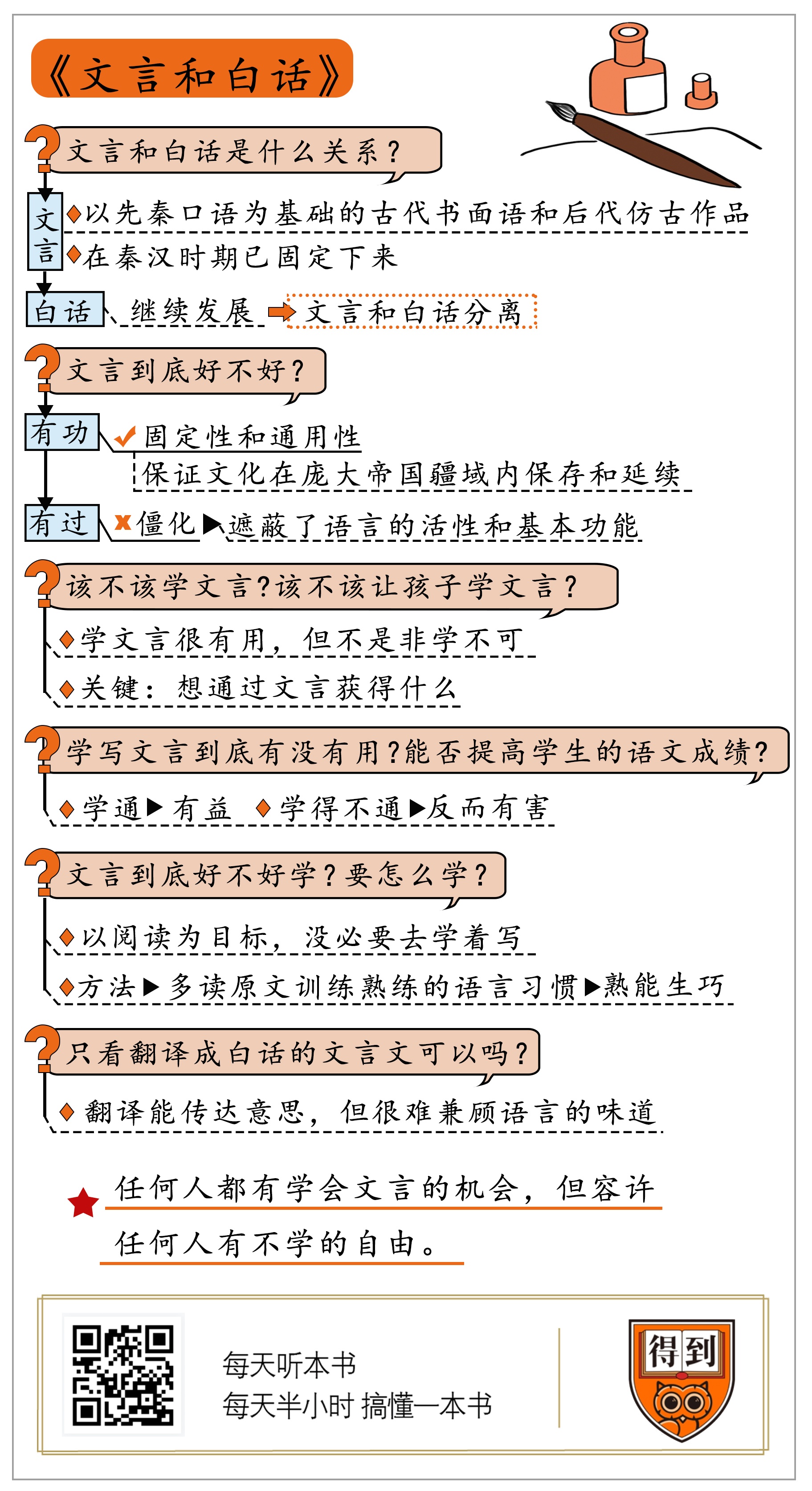

文言是以先秦口语为基础的古代书面语和后代仿古作品。文言在秦汉时期就固定了下来,而白话继续发展,于是形成了文言和白话的分离。对中国文化来说,文言是既有功、也有过的。它的固定性和通用性,保证了文化在庞大的帝国疆域内保存和延续。它的僵化,也遮蔽了语言的活性和基本功能。对个人来说,学文言很有用,但也不是非学不可。要学文言的话,最好以阅读为目标,没必要去学着写。学文言是没有捷径的,只有通过多读原文训练熟练的语言习惯。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书叫《文言和白话》。

俗话说“三十年河东,三十年河西”,我们现在谈论的文言话题,和一百年前的白话文运动时代,肯定完全不一样。如今,白话文的地位早就不是问题了;倒是物极必反,很多人开始觉得文言才是更高雅的贵族文体。这几年,每当高考出现“文言体”的作文,常常能拿到高分甚至满分,还能成为新闻,博得满堂彩。好多家长也不淡定了,开始急着给孩子报国学班、古文班,觉得这是提升语文成绩的捷径。当然,也有不屑一顾的,认为这是一种倒退。

今天要说的这本《文言和白话》,虽然出版于三十年前,但对于现在这些争论,做出了一套既能代表语言学研究专业,又符合当下情况的解答,相当客观公允。说它是终止文白争议的利器,也不为过。

它的作者是张中行。在老一辈学者里,张中行和季羡林、金克木齐名,合称“燕园三老”。张中行还是散文名家,他的文章兼有文言的典雅和白话的醇熟,在上世纪八九十年代,号称“文坛老旋风”,已经成为了当代文学经典。

谈文言和白话的语言学著作有不少,我向你推荐他的这本,有这么几个原因:从专业资历来说,张中行上世纪三十年代毕业于北大中文系,搞了半个多世纪的语文教学研究,一直在教学改革第一线,既通理论,又有实践。从风格来说,他的语言研究做的很扎实,能把行内的专业问题说得直白、周密,让行外人能听懂。而且,这本书的角度,是把文言和白话的问题对照起来谈,方便我们下面的讨论。

不瞒你说,这期稿子我写了好几遍了。责任在我,从一开始,我就有没搞清楚你最需要了解的是什么。比方说吧,我原来是絮絮叨叨地从文言的各个发展阶段说起,一直说到语音、词汇、语法的各种细节,正在懵头转向的时候,得到了专业高人的指点:“快打住吧,可真是你不说还好,越说越糊涂。这些技术问题,得看书面案例才行。再说,大家关心的也不是这个。”

我这次“洗心革面”,重新选择了一批问题,看看是不是也是你感兴趣的,比如:文言和白话是什么关系?该怎么评价文言?它到底值不值得学?学文言,对写文章有没有实际的帮助?如果想学的话,好不好学?该怎么学?如果不学的话,只读翻译的白话本行不行?万一你对我删掉的那些技术细节感兴趣,请移步我们“得到”的“十万个怎么办”,咱们以后一对一讨论。

好,还是先来说正事儿。首先,文言和白话是什么关系?其实,具体到某段古代文字,算文言还是算白话,不见得都能确定。著名语言学家吕叔湘就做过一次实验。他选了十几段文章,请他的朋友判断哪些是文言、哪些是白话。一统计结果,问题就出来了,文化修养不同的人,判断的结果就不一样,而且,就算同一个人对同一段文章,初看和再看,结论也不同。

但我们还是有大体感觉的:白话就是我们口头上说的语言。而文言,是和口语距离很远的古代书面语。其中的主流,是那些不押韵、不强调对偶的散体文章,也就是古文,一般用于处理日常性事务。另外的支流,还有韵文、对偶的骈文,像赋、祭文、铭文等等,一般是礼仪场合下使用的。古代的白话,大多属于俗文学。基本情况是这样的。

其实,在先秦时代,文言和白话一度是相当接近的。根据语言学者的考察,当时的书面文字,就是对口头语言的精简。像《尚书》里有一篇叫《盘庚》,是动员老百姓迁都时的讲话,用的应该就是当时的白话。早在秦汉时期,这种建立在口语基础上的书面文体,就固定了下来了,也就是我们一般认识里的文言。此后的两千多年里,一直到清末民初,口语一直在变,而文言的词汇和语法保持原样,都是在直接、间接地在模仿秦汉时期的样本。文言和白话分离,让文人们说得是一套,写得是另一套。概括起来就是:文言是以先秦口语为基础的书面汉语,以及后来仿古作品里的语言。

那么,这到底好不好呢?我们都看出来了,文言的特点,就是早早地就形成了一套严格统一的规则系统,可以说是通用性和固定性,在历朝历代,它基本上是不随时间和地域变化的。说文言的是好是坏,有功还是有过,都是基于这个事实,就看你怎么看了。

在这本《文言和白话》里,张中行做了一次综合分析。他说,文言有历史功绩,也正在于它突破时间和空间限制,广泛地传播和保存了文字信息。

先来说空间方面。因为有了固定的文言规则,文化思想才能在那么广大的地域里顺畅地传播。在先秦时代,士人想要出头,必须奔走于各个国家的君主之间,孔子、孟子的活动范围还算小的。像著名的说客张仪,自己是魏国人,不只在东方几国活动,还要到文化和口语都完全不同的秦国和楚国去活动。他要让当地人明白自己的意思,光靠三寸不烂之舌就不行了,还得靠当时通用的书面文写作。在后世,这就更明显了,宋代的王安石是江西人,近代的康有为是广东人,他俩都给朝廷上过万言书,如果用的不是文言而是老家的白话,那皇帝是肯定看不懂的。

再来说时间上的意义。司马迁活着的时候,不敢把《史记》拿出来,他说这部书可以“藏之名山,传之其人”。他有这种自信,就是因为思想是付托于文言的,而这种语体好像能打败无尽的时间。笛卡尔说:“读好书,如同和高尚的古人谈话”。对于能熟练使用文言的中国古代读书人来说,因为文言定型得早,这种体验的成本很低。文言保证了古代智慧和知识的传递。

我们可以很清楚地看出来,中国能在空间上维持大帝国,在时间上保持文化传承有序,文言是发挥了很大作用的。

而认为文言有害的观点,我们更不陌生。新文化运动就是从反对文言起家的,当时就把它批判得很彻底了。在这本《文言和白话》里,张中行也列举了出来,像文言被少数人控制,脱离了大众,阻碍了白话的成长。其中有很多思想糟粕,比如愚忠愚孝,“书中自有黄金屋”等等。

我个人有一点儿感触,是:文言的这种性质,能解释中国文学史和思想史上的一些现象。比如,汉代之后,几乎没有人敢自称文笔超过了《孟子》《庄子》或者《史记》,是真的不再有天才了吗?当然不是,而是标准被锁死了。那些文句就印在文人的心里,到自己下笔时,不知不觉就会套用前人的现成句子。搞文学创作,如果模仿一种文体,那就肯定没有超越的机会了。再说,文字是思想的形式,语言上沿袭前人,思想上也很难有创新性的颠覆。后代儒生不敢质疑儒家经典,顶多是塞进去自己的解释、悄悄地改几个字。当然,历史上并不是没有使用新文体和新思想的文学,但大多属于离经叛道,在很长一段时间里,都不能得到公正的对待。总体来说,这类现象是消极的。

我再为你介绍一种新近的观点,它来自当代哲学界。这种观点认为:从现象学的角度还原文言,可以看出来它是对语言功能的一种遮蔽。这是什么意思呢?就是说:语言本来该是用于沟通的,但文言从一开始就是主要服务于政治功能,也就是昭告性的、宣言性的、或者是文人士大夫向君王献计献策,或者是书写历史,而历史也被视作古代政治的一部分。它的这些使用场景,几乎都和统治有关,并不是双向的交流。随着文言与口语分离,这个现象日益增强。从这个角度来说,文言文有根本性的缺陷。相对而言,现代白话文要优越得多。它不仅吸收了大量的外来的词汇,还有特别强的构词能力。文言主要使用单音词,白话主要使用双音词,两个单独的字结合起来,就可以产生一个新词,能适应新概念,适合于翻译和表达现代的、严谨的思想。我觉得,这个观点也很值得参考。

听到这儿,你可能说了:“你可是又有点儿扯远了。你就告诉我,我到底该不该学文言,该不该让孩子学文言?”这不能一概而论,关键在于我们通过学文言想获得的是什么。张中行说,如果未来的职业规划是中国历史和中国文学方向,或者需要了解古代典籍,那就非学文言不可了。哪怕是有白话翻译的版本也不行,具体理由我后面还会说。如果不是的话,就另当别论。要求每个人都学会文言,既没有必要,在教学上也很难实现。最好的办法是,把它作为一门正常的选修课。让学生先通过一定的阅读了解,确定自己对文言有没有兴趣,有没有需求。也就是有的人去学,多数人不一定学。学的人可以保存文化遗产,不学的人可以免于浪费时间。

其实啊,我要是没猜错,家长真正关心的,是学写文言到底有没有用?尤其是,对提高学生的语文成绩,有什么帮助?在这本书里,张中行没有正面回答,但他作为语文教学工作者,写过这类专门文章。我给你综合一下:

总体上说,应该是有好处的。文言的词语丰富,行文简练、有很多种灵活的变化,这都是现代文写作应该吸收的,能提升写作水平。比如说,如果学好文言,就不会再写出“涉及到”、“凯旋而归”这样的错误写法,因为“及”就是“到”的意思,“凯旋”就是“归”的意思,这属于重复。

问题在于:学文言容易出现学得非驴非马,强拉一些文言词语往文章里硬塞的情况。这就要说到开头的问题了:现在我们看到的“文言体”的满分作文和网络文章,到底算不算文言呢?起码我看到的,还没有一篇能算。它们获得好评,是因为大家都不太熟悉文言了。我们没必要苛责学生的好奇尝试,我举一篇成年人的文章来说吧。在一个前段时间很受关注的商业事件里,出现了这么封公开信,里面有几句是:“欲求得转圜之枢机,不亦应该为当事者保留一丝体面乎?以上建言,或有冒渎,恳请谅察鉴纳。”这段文字,就是现在很多人写文言的样子。它和洋泾浜英语一样,是用古代词汇和“应该”、“保留”这样的现代词汇混用,再按现代语法组装成的句子,肯定不能算文言。

前面说了,文白原本没有绝对清晰的界限,不能说不文不白就不好。遗憾的是,这类文章大多不只不文不白,而且语感也挺诡异的,在表情达意的质量上,还不如通顺的白话。实际上,文言也从来就不等同于高贵,文言有很多粗俗文字,白话也一样可以既简洁又典雅。

我这么说,没有嘲笑谁的意思,因为这件事实在也是太难了。你可能想不到,就连《三国演义》里出现的文言也有问题。在三顾茅庐时,刘备给诸葛亮写了封信,是这么说的:“备久慕高名,两次晋谒,不遇空回,惆怅何似!窃念备汉朝苗裔,滥叨名爵,伏睹朝廷陵替,纲纪崩摧,群雄乱国,恶党欺君,备心胆俱裂。”张中行说,这要放在今天看,那是相当好的文言文了。当然了,明朝人写的嘛。但要是用“以秦汉为正宗”的正统古文标准,这封信的语法、风格可就不合格了。比如,其中的词汇有一小半是不对劲的。汉代人不写“两次”而只写“一再”的再,“不遇空回”的回,在汉代没有“回去”的意思,需要改成“反复”的“反”。

我较这个真,目的是想说:今天想学写文言,基本上可以“洗洗睡了”。你想啊,罗贯中都尚且如此,我们现在到哪儿去找一位能教孩子的老师呢?何况,真学会了,也没有多大用场,只是一种屠龙术。张中行对于该不该写文言,态度倒是很平和的,他说:在用现代语交流的时代,当然不要求再用文言。但也不等于要禁止,喜欢写当然可以,但需要写出来像文言,还要看场合和对象,如果双方都通晓文言,那才是有点儿意思的。只是,这是几十年前的话了。他那一代从小受过文言文训练的老知识分子,已经都不在了。

对于学习文言能不能提高作文的整体水平,张中行认为:文章里使用文言成分,不能把文言生硬地“搀”进来,有意的文绉绉,写出来的反而更不通顺,就像我刚给你念的那封公开信一样。正确的做法,是要润物无声地去“化用”,也就是把文言的质感和审美取向,吸收到现代汉语写作规则里来。不过,文言技巧对现代人写文章也不是必要的。文章写得不好,原因有很多。比如读书太少,读物的质量不高,写作练习不得法等等,没学过文言不会是主要原因。

总之,他对这个问题的结论是:学通了,有益;学得不通,反而有害。

如果你说:那也没问题,我对文言是真爱。你告诉我:到底好不好学?要怎么学?那好,咱们先来定你的学习目标。今天,古汉语教学的明确目标是:培养阅读能力,不做写的要求。我们也把目标设定得现实一点,是:能够读得懂古代典籍原文。

先来说难不难做到?有人说,学文言比学外语还难呢。学英语一两年就能日常会话,学文言可是十年八年都不敢说学通了。张中行说,不能这么比,学外语能日用,那是低标准,学文言学到通,可是很高的专业标准。文言和现代汉语虽然有很大不同,但在词汇和语法上有传承的血缘关系。他举自己的例子。他小时候读《聊斋志异》,只要大部分的字认识,就能猜出来大意来。而高中时学了三四年英语,碰到原版的《双城记》,还是读不下来。就是因为中文和英语没有血缘关系。

只要方法对了就不难学。那这个方法是什么呢?是不是读它这本书就行呢?这本《文言和白话》,对我们了解文言文确实很有用。里面细致地介绍了文言的字音、词汇、句法,以及对偶、用典故的特点。但对看懂文言文这个目标来说,这还是远远不够。

张中行说,学文言的方法,不过就是“熟能生巧”,也就是去读大量文言写成的古代典籍。因为语言的性质,是一种“约定俗成”。想学会它,靠的就是不断地熟悉这种“约”和这种“俗”。通过广泛的阅读接触,把它的表达习惯牢牢地印在脑子里。再看到新信息时,模式相同的就会重合。随着时间推移,那些面生的、难懂的文言文,才会逐渐变得面熟,可以自然准确地理解其中的含义。比如,《淮南子》里说,仓颉造字时,“天雨粟、鬼夜哭”。在学这段时,记住了“雨”字是当“降落、降下”来讲,将来再看史书里记录天气,说到“雨雪”,就会知道不是指下完了雨又下雪,而是“降雪”。除了养成这样的语言习惯,没有别的办法。

你可能觉得,这也太笨了,简直就和没说差不多,肯定应该有什么捷径才对。比如说吧,运用算法,总结出一套明确的文言语法规则出来,再精读一些名篇做标本。认清了规律,还不能一通百通吗?

咱们别拿个人兴趣挑战人家的专业。我们能想到的,干了一辈子的张中行早就试过了。他在人民教育出版社工作了很多年,专门编审中学语文教材。全国各地的语文教研员,遇到分析不清的文言语法问题,常常会到北京去向他求教。他说,其中多数句子能分析,但有少数结构很不平常,没法做确定判断。因为不同的语言学派系,观点也不一样。你要是不服,觉得自己说了一辈子中国话不会有问题,可以搜一句话:就六个字,叫“王冕死了父亲”,冠冕堂皇的冕,就是那个明朝的画家。这句话是中国语言学界有名的公案。搜出来的结果,能刷新你对汉语语法的认识,我这里就不展开了。

张中行说,多年以来,广大教师都抱着一种希望:靠多做题,记住通行的语法规则来帮学生学文言文,这个用心虽然好,但在实践当中,百分之百落空。之所以说语言的属性是“约定俗成”,就是因为它表现得特别灵活。比如,在文言里,你可以称老朋友是“故人”,也可以说“故交”,但要类推说成“故友”就不行,因为那是专门指死去的朋友。为什么?不知道,反正就是约定俗成的。所以,他的实践经验就是:只能靠多读来实现熟练,靠熟练来实现精通。好在,文言不都是枯燥的,读的时候,可以多找自己感兴趣的内容。

要是我上面说的把你给“劝退”了,你会很自然地想出一个主意:那我以后只看翻译成白话的文言文不就得了吗?要是只看个大概,比如说读读古代的笑话和鬼故事,当然也没有太大关系。但如果有更高的文学审美需求,那损失就大了。翻译能传达意思,但很难兼顾语言的味道。比如,要翻译《滕王阁序》的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,就很难保留整齐对称和抑扬顿挫的美。读文学水平很高的文言,只保留一点儿大意,属于买椟还珠。更要紧的是,如果是为专门研究找资料,就绝对不能使用翻译的白话版本,必须查考原文。白话翻译这件事,向来是人多手杂,一旦基础材料就翻错了,后面的推论都会立不住。所以,文言的白话译本,并不是一条根本性出路。

说到底,该怎么看待文言,是个人的事,我为你介绍的这本书,只是提供来自专业人士的建议。我们最后回顾一下:我们这里说的文言,是以先秦口语为基础的古代书面语和后代仿古作品。文言在秦汉时期就固定了下来,而白话继续发展,于是形成了文言和白话的分离。对中国文化来说,文言是既有功、也有过的。它的固定性和通用性,保证了文化在庞大的帝国疆域内保存和延续。它的僵化,也遮蔽了语言的活性和基本功能。对个人来说,学文言很有用,但也不是非学不可。要学文言的话,最好以阅读为目标,没必要去学着写。再说,也不太可能学会。学文言是没有捷径的,只有通过多读原文训练熟练的语言习惯。另外,张中行当年还有一个对语文教学的建议,他说:“就国家说,应该使任何人都有学会文言的机会,但同时容许任何人有不学的自由。”

撰稿、讲述:贾行家 脑图:摩西脑图工作室