《文字的力量》 贾行家解读

《文字的力量》|贾行家解读

关于作者

马丁·普克纳,美国著名文学评论家、哲学家,现任哈佛大学英语、比较文学和戏剧学教授,他所主编的《诺顿世界文学选》丛书,被英语世界的许多大学选为教科书,并获得最近的古根海姆奖。

关于本书

本书使用与《人类简史》相似的研究方法,在文字诞生以来的4000年里,选出了16个最有代表性的文本,每个文本,都对应着重要的文明转折。读者可以从这个过程中看到,文学是塑造人类文明和世界历史的巨大力量。

核心内容

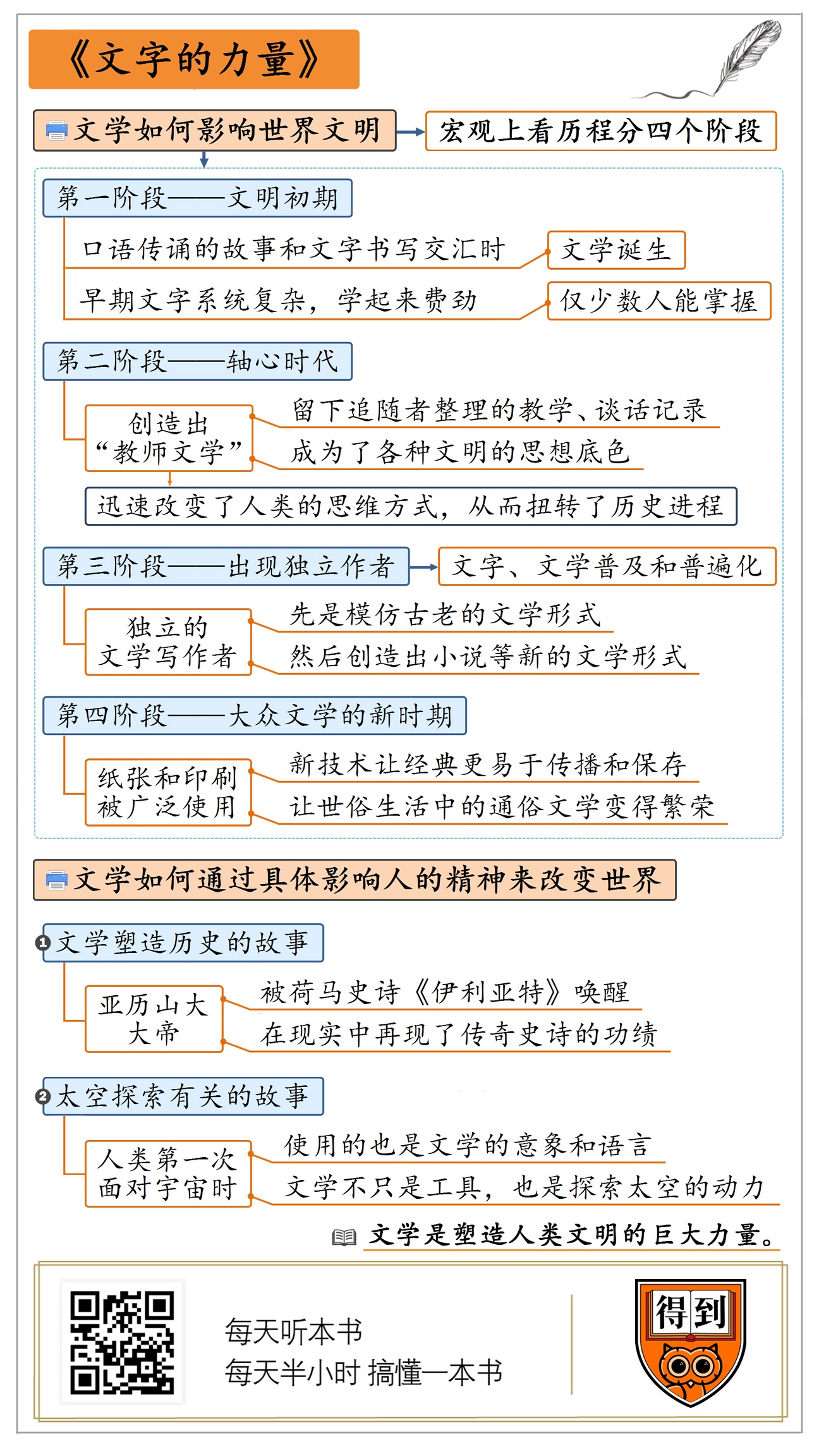

文学塑造人类、创造文明可以分为四个阶段。在文明初期,新奇的文字工具由抄写员主宰。在轴心时代,苏格拉底、释迦牟尼、孔子、耶稣的弟子们通过追忆,创造出“教师文学”,成了各种文明的思想底色。在第三阶段,独立作者创造了小说等新文学形式。在第四个阶段,纸张和印刷术被广泛使用,和文学一起,让地球成为一个被书写的世界。

在具体的视角下,文学是通过直指人心来改变世界的。比如,亚历山大的征服,是被一部传奇史诗所唤醒的。人类第一次近距离观看月球时,使用的也是文学的意象和语言,点燃了无数人对浩瀚宇宙的向往。文学的发展和文明的历程,是真正的“同呼吸,共命运”。

你好,欢迎你每天听本书。今天我要为你讲的这本书,叫《文字的力量》。

这是本让文学爱好者扬眉吐气的书。过去,我这种爱读小说、诗歌的人,一旦面对“文学有什么用”的质问,就开始支支吾吾。我们会回答:文学给予人的,是一种“无用之用”。它如同精神世界的镜子,让人看见原本看不到的东西;或者,它是一种温润的滋养,在潜移默化之中,使读者的心灵变得柔软。话说得挺漂亮的,是吧?但真正的杠精,不会放过我们,他们会继续追问:你就说,学文学具体有什么用场,它是能当吃还是能当穿?没有文学,有什么不行的?

这本书就是告诉你:没有文学绝对不行,它是塑造人类文明的巨大力量。《文字的力量》的书名,直译过来就是“被书写的世界”。如果没有文学,人类文明中的哲学和政治就不会问世,几乎所有的宗教信仰也都会消失,而且也不会有国家和民族这些概念。

这本书是怎么证明这个问题的呢?在超级畅销书《人类简史》里,历史学家赫拉利站在俯视整个人类历史的视角,运用各学科理论发现,勾勒出人是如何从认知革命开始创造文明的轨迹。这本书使用的就是这种方法。它在文字诞生以来的四千年里,选出了16个最有代表性的文本。这其中,从《荷马史诗》《一千零一夜》,一直到《哈利·波特》;每个文本,都形成了一股或明或暗的推动力,在对应着一段波澜壮阔的文化冲突、帝国兴衰、信仰诞生以及科技的迭代。这些人类文明史上的大事,像一个接一个的浪头,把人类从蒙昧的远古一直传送到现代。

你可能要问了:赫拉利是有名的新锐学者,他的理论我是得认真听听,这本书有这个分量吗?还真有。本书作者叫马丁·普克纳,曾任职于哥伦比亚大学、哈佛大学,现任哈佛大学英语、比较文学和戏剧学教授,是美国著名的文学评论家、哲学家。他主编的《诺顿世界文学选》丛书,被英语世界的许多大学选为教科书,获得过最近的古根海姆奖。为了写这本书,普克纳走遍了全世界,寻访古代文明遗迹、拜访世界各地的考古学家、人类学家、诺贝尔文学奖得主,为的就是使用来自全球的鲜活材料,重现文学和文字的力量。

我今天要为你讲的,就是这个文学如何塑造文明的过程,然后给你讲两个最有代表性的故事,可以说是文学改变历史的“决定性瞬间”。如果你是个文学青年,千万要听完这期音频,从此你的腰杆就硬了。要是你觉得自己很务实,没时间读文学书,听完之后会发现:我们的理性认知其实是有限的。那些好像没什么明确用途的东西,其实是最重要的。

先来说说第一类大问题:文学是怎样影响世界文明的?

在人类历史的重大事件背后,有一个不断遵循的现象:文学,以及和它相关的技术,在通过不断扩散文学的声音,改变时代思想,影响世界进程。宏观地看,这个历程可以是分成四个阶段展开的。

第一个阶段出现在文明源头时期,大约是公元前1800年到公元前600年之间。也就是文字系统形成以后,出现了最早的一批文学雏形。这些文学作品塑造了不同文明的特质,形成了早期人类族群的凝聚力。

要看清楚这个过程,得先从文字的意义说起。文字可以说是人类发明的最伟大工具之一。阿根廷文学家博尔赫斯有句名言:人类的工具大多是四肢延伸,棍棒延长了手臂,轮子延长了腿脚;只有文字和书籍是大脑和精神的延续。本书作者普克纳则干脆说:地球是一个由文字建立的世界。从定义来说,文字是语言的书写符号,是人与人之间交流信息的视觉信号系统。这些符号能书写由声音构成的语言,使信息传到远方,传到后代。这个定义包含的信息是:文字是对声音语言的转换。完成这层转换,语言才能产生更广泛的时空影响。

当口语传诵的故事和文字书写交汇时,文学诞生了。早期的各种文字系统都很复杂,学起来很费劲,只有社会中的少数神职人员、抄写员能掌握。最早的文学作品,就是他们收集记录的各种故事,像各种古代英雄史诗、《希伯来圣经》,也包括中国的《诗经》。这些受官僚或祭司控制的文学经典,为民众提供了人是从哪里来的、该怎么生活的答案,也解释了战争和武力征服的合理性,这就形成了政治和宗教权力。所以说,“知识就是力量”,掌控文学故事和解释权,在当时就是最重要的社会力量。这种解释力量,随着时间积累,会变得越来越重要,形成文明的源头。我们可以回忆一下,我们中华文明的源头,共同的民族记忆和文化模式,有多少是来自古代的故事?

这本书提到了两次的文字发明:一次是在美索不达米亚,苏美尔人发明了楔形文字,创造了辉煌的古巴比伦文明,留下了人类最早的文学杰作《吉尔伽美什史诗》,也在各个方面影响了当代世界文明。而另一次文字发明是在美洲,但祭司们对文字感到恐惧,他们担心这会使他们丧失对神圣的独家解释权,拒绝使用文字。关于这两种选择带来的不同文明后果,我会在这一部分的最后,也就是说完整个文学塑造文明的过程以后,为你讲一个故事,来看看发展文学和没有发展文学,会有多大差距。

接下来的第二个阶段,是公元前600年之后的几百年时间,关于这个时期,你可能听说过一个名词,叫“轴心时代”。它是德国哲学家雅思贝尔斯在20世纪中叶提出来的,指的是世界各大文明纷纷出现了伟大的精神导师:古希腊有苏格拉底,古印度有释迦牟尼,古中国有孔子,中东地区有耶稣。他们之间互相不认识,但都确立了倡导个体意识的新思想。这个阶段产生的文学作品代表,是西方的古典哲学经典,儒家经典,以及佛经和《圣经》这些宗教经典。它们对今天的世界有多重要,我就不用再说了。

在“轴心时代”理论出现以后,世界学术界一直在争论:这批伟大的思想者同时出现在一个时期,究竟有什么相关性?《文字的力量》这本书提供了一个新视角:从释迦牟尼到孔子、耶稣,这批思想者,居然都没有留下亲笔撰写的书面著作。要知道,根据记载,他们都精通文学,起码都会写字。但他们却都有意识地不用文字来传播思想。我们来看看,是不是这样。

整理佛经工作,是弟子们在“世尊”圆寂后开始的,为了确保所记录的是原话,他们常常争执,要不断找来另外的弟子对比印证。因为是听来的,经书前面要加上“如是我闻”。那么,既然这么重要,为什么他们不在佛祖在世时记录呢?因为在当时的印度,文字是全新事物,他们担心祖师神圣的话语会在记录中发生变化。直到“世尊”圆寂后,他的弟子才开始接受文字,整理书面经文。而同时期的婆罗门教,仍然认为不可靠的文字不能用在这么神圣的事上,婆罗门分成不同的小组,把口头传诵的教义诗篇切割成不同部分,每人记一部分。前面说了,这既是义务,也是特权。

苏格拉底则是明确反对用文字传达思想。他认为文字会让思考退化,文字是机械的记述,记录的只是语言的影子。这也有道理,思想确实可能在断章取义的记录中被误读。我们知道,苏格拉底留下的,也是弟子们记录的谈话集。

我们最熟悉的当然是孔子。孔子也是这样,他教学用的教材,是经他整理过的诗书礼易这类经典,但不是他自己编写的。孔子早就说过“述而不作”,他的主张是恢复周代的政治和思想,他为自己确定的职责,是修复和注释之前的文字经典,而不是原创。《论语》仍然是一部弟子们整理的文本。

耶稣的门徒,也没有推翻《希伯来圣经》,而是进行补充改写,他们称之为“成全”。

所以你看,这正是“轴心时代”文学经典的一致特征。来自各个文明的伟大教师,留下的都是追随者整理的教学、谈话记录,这被普克纳称为“教师文学”。我们今天觉得,思想者著书立说是理所当然的,古人却不一定这么看。当时的人,对文字的态度和今天不一样。

这种“教师文学”也许不连贯、不完整,但形式开放,更容易理解和传播,有独特的魅力。当它们出现在时代转折的重要关口,迅速改变了人类的思维方式,从而扭转了历史进程。

接下来,我们再来简单看看第三个阶段。因为侧重点不同,它和第四阶段有重合。第三阶段的侧重点是写作者。经历了“轴心时代”之后,各个文明呈现出文字、文学的普及和普遍化现象,独立的文学写作者纷纷登场。他们先是模仿古老的文学形式,然后创造出了小说等新的文学形式。

世界文学中第一部长篇小说巨作,是公元1000年左右,日本宫廷女子紫式部创作的《源氏物语》,全书有一千多页,作者并没有留下姓名,紫式部其实是小说女主角的名字。故事背景聚焦在京都和宫廷,是从一个被贬为庶民的王子,和一个乡间的贵族妇女的浪漫史展开的。和现代小说不同,《源氏物语》很可能只是为一个读者,也就是当时的中宫皇后写的。出于皇后的命令,作者紫式部才越写越长,主人公去世后,又写了第二、第三代,成了真正的长篇。

即使流出宫廷,它的读者群也很小。在当时的日本,纸张是相当昂贵的物资。一套五十多册的手抄本《源氏物语》是非常奢侈的,有个拥有全套《源氏物语》的贵族女子说:“让我当皇后我也不换”。所以,这个阶段的文学成就,需要第四个阶段来放大。

第四个阶段,也就是纸张和印刷被广泛使用,书籍成为批量生产的商品的时期,也就是大众文学的新时期。这个时期的人类文明,被技术和文学传达的思想共同改变了。

说到技术,当然就是造纸术和印刷术。它们降低了文学的成本,为文字和思想传播提供了动力。

说起造纸术,我们把目光转到阿拉伯世界,纸在这里引起了双重反应。一类后果出现在神圣的宗教领域。当阿拉伯的抄写员们决定放弃昂贵的羊皮纸,改在成本更低、更利于书写的纸上抄经,代表着从中国来的造纸术,获得了阿拉伯世界的彻底承认。我们刚才说过,在最神圣的经典文本面前,人们总是对新技术很怀疑。但新技术可以让经典更易于传播和保存,这样的吸引力,人又没法抗拒。

另一类结果,是让世俗生活中的通俗文学变得繁荣。纸大大降低了书写成本,作者和读者进入文学的门槛变得很低。作为消遣读物的《一千零一夜》,就是在这个时候流行起来的。随着阿拉伯帝国的扩张,纸和《一千零一夜》被带到欧洲。今天,印刷出版业对纸张的计量单位是“令”,就是命令的令,一令是500张原纸、1000个印张。这个词就来自于阿拉伯语。

阿拉伯世界虽然完全接受了纸,却对中国的印刷术没什么兴趣,一直采取抄写。理由很简单,阿拉伯文是草书的连笔文字,很难使用印刷术。

我们知道,毕昇虽然发明了活字,但因为有许多技术难题,雕版一直是中国古代印刷业的主流。真正让活字印刷成为实用技术,并且深刻改变世界的,是德国人古腾堡。古腾堡生于1398年,比毕昇晚大约400年。作为一个印刷师傅,他要处理的难题,就比毕昇简单多了,因为汉字要雕刻成千上万的字符,他只需要处理几十个字母。古腾堡在当时的最重要贡献,是成功印刷出了非常精美的《圣经》。马丁·路德掀起的宗教改革和印刷机,让人人都可以阅读《圣经》,这种思想转化,让欧洲迅速走出了中世纪,进入了新时代。

文学和文学借助的传播技术,就是在这种不断的摩擦中,塑造了当代人类文明的轮廓。到这里,我要给你讲那个最能说明文学和文明关系的故事了。在古腾堡去世后不到70年,一个叫皮萨罗的西班牙殖民者,带领不到200名士兵征服了庞大的印加帝国。一开始,皮萨罗提出和印加皇帝阿塔瓦尔帕会面。在这次殖民战争里,除了战马和枪炮,西班牙人还带着一件他们很重视的武器,就是一本印刷的《圣经》。经过前面的讲述,我们知道:这本书其实是西方文明的综合成果。书中的思想,来自对耶稣言行的记录;书中使用的文字,来自米索不达米亚和古希腊的文字发明;书的形式,是中国传入的造纸术加上古罗马遗留下来的装订方式;最后,经过当时最先进的古腾堡印刷厂,制成了这支军队随身携带的小型八开本《圣经》。皮萨罗把这本书交给印加皇帝,告诉他这本书代表着基督教上帝和西班牙国王的权威,希望他主动臣服。

但印加皇帝没见过书籍和纸,他费了很大劲才打开书,又把它贴在耳朵边上听,因为翻译告诉他这里面有神的声音。最后,印加皇帝迷惑地把这本书扔在了地上,这当然被西班牙人认为是亵渎行为。皮萨罗立刻发出进攻命令。在这场突袭中,印加人遭到屠杀,皇帝也被俘虏,并且最后被杀。印加人拥有高度的城市文明,却对文字一无所知,他们就属于我们前面说过的那种放弃了文学的民族。但在西班牙人眼里,因为没有文字,不认识书本,他们就成了不能对话的野蛮人。所以说,“落后就要挨打”,不仅仅指武器技术,也包括文学上的落后。

可能你对这个结论还是有点儿不服气:我刚才讲的,很多都属于科学技术,好像结论应该是技术改变世界,不是文学改变世界。其实,印刷、出版技术和文学作品,不能简单割裂和对立,它们既是内在和外在的关系,也是互相影响、互相塑造的关系。没有经典产生的精神需求,就没有技术应用的场景。

技术是改变世界的直接表现,人类改变世界的内生动力,是对世界的认知方式和精神状态。而自打有文字以来,这些内在因素,大多是通过文学来推动的。你要是还是不服气,也没关系。在接下来的第二部分,我给你讲两个故事,它们可以称为人类文明的“决定性、标志性瞬间”,我们可以从更近距离、更微观的镜头中看出来:在文学塑造文明的进程里,文学是怎么通过具体影响人的精神来改变世界的?

先来讲一个文学塑造历史的故事。这个故事,发生在我们前面说的第一阶段,也就是“教师文学”深刻影响世界之前,人类思想被英雄史诗控制的时代。

2300年前的亚历山大大帝,肯定是深刻改变世界的大人物。他在13年的时间里,统一了希腊城邦,征服了希腊与埃及之间的所有王国,又打败了强大的波斯,建立了延伸到印度的庞大帝国。除了强大的武功,他造就的文化交流,也影响着今天的世界。那么,就有个问题,亚历山大为什么不像其他希腊人那样满足于城邦生活,非要征服遥远的亚洲呢?

这和一部文学经典有关。亚历山大行军时,每天晚上都枕着三件东西睡觉。第一件是一把匕首,因为他的父亲是被人刺杀的。第二件是一只盒子,是从波斯国王大流士三世那里缴获的战利品。盒子里装着第三件、也是他最珍视的一件东西:荷马史诗《伊利亚特》。这部史诗就是亚历山大征服世界的动机,他要在现实中再现史诗的功绩。

经典文学会改变人看待世界的方式,从而影响人的行动。这在亚历山大身上表现得非常明显。我们甚至可以从历史记载里辨认出来,亚历山大直接把自己想象成荷马史诗中的头号勇士、半神英雄阿基里斯。阿基里斯的性格既真挚又残忍,他杀死特洛伊人头号英雄赫克托尔以后,不顾对方父亲的哀求,拖着他的尸体绕城一圈耀武扬威。亚历山大就复制过这一幕,他洗劫了敢于反抗他的城市,拖着敌将的尸体绕城一周。他保存大流士的盒子,是为提醒自己,大流士就是他的赫克托尔。他多次违反军事常识,带兵追逐大流士,就是想用正面决斗来击败对手,再现《荷马史诗》的著名场面。大流士最后被手下叛徒杀死,气得亚历山大严惩了凶手。可以说,一部文学经典,塑造了亚历山大的人生,也改变了古代世界的格局。这就是文学改变历史的方式。

我要讲的第二个故事,发生在50年前,这个时期,可以说是前面说到的第四阶段的后期。这个故事和太空探索有关,可以说是关于文学如何改变未来的。

1968年末,美国的阿波罗8号执行了为未来登月寻找着陆点的任务。阿波罗8号以前所未有的速度脱离地球轨道,上面的三名宇航员第一次看清了地球的全貌。当地球逐渐缩小,月球越来越大时,宇航员们没法再用相机来拍摄他们目睹的事物了。地面控制人员发现,他们此时能依靠的,是一件最原始的工具:人类的口头语言。他们对宇航员发出指令:“我们想要你们尽可能描述看到的细节。”

宇航员们都是战斗机飞行员,懂火箭科学,但没接受过文学训练。一开始,他们有点儿磕磕巴巴,但很快就能流利地描述月球上的日出日落、岩石表面的光影变幻。最后,他们甚至说出了这样的富于哲理和文学性的话:“这是一种巨大的、孤独的、令人生畏的存在,或者说,这是一种虚无的延伸。”这或许能证明,文学所揭示的东西,早已存在于人的内心。只是在等待被这样极其特殊的场合所触发。执行过人类首次登月任务的宇航员科林斯说过:“假如将来的航行中包括一位诗人或者一位哲学家,或许能清楚我们看到的是什么。”

宇航员们在对地面的广播中,激动地朗读了《圣经》开篇关于创世纪的段落。那次广播感动了无数听众,也引起一些人的反感。有的无神论者向美国宇航局抗议,认为不应该在航天行动中朗读宗教文本。当然,这也等于是确认了文学对于社会的巨大影响力。多数西方人的思想基础,离不开基督教文化,宇航员们的广播,让他们觉得探索太空和世代相传的神圣信仰,具有一种内在的联系。由于投资浩大,民众的态度,对太空探索的进程也很重要。

思维和文学所探寻的边界,也是人类活动的边界。在这个故事里,文学不只是用来描述太空的工具,也是人们探索太空的动力。宇航员目睹的宇宙,不再是想象的产物,而是实在的世界,这又影响了今天的文学体验。人类从文字这个思想工具出发,创造出文学,直到创造出航天器,这是一个由内在世界到外在世界的连续过程。所以说,再有人问你“文学有什么用”,你可以回答他:文学已经塑造了人类的历史和文明,它还将影响我们对未来的探索。

本期音频的主要内容,就为你介绍到这里,我们再来回顾一下。

哈佛大学文学教授马丁·普克纳在《文字的力量》这本书里,用新的方式重新连接了人类历史,讲述了文学如何塑造人类,创造文明。

第一部分,我们谈到了在文明的不同阶段,文学和相关技术的发明,怎样改变人类的思想。文学的宏观历程,分四个阶段:在文明初期,新奇的文字工具由抄写员主宰;在轴心时代,苏格拉底、释迦牟尼、孔子、耶稣的弟子们通过追忆,创造出“教师文学”,成了各种文明的思想底色;在第三阶段,独立作者创造了小说等新文学形式;在第四个阶段,纸张和印刷术被广泛使用,和文学一起,让地球成为一个被书写的世界。

在第二部分,我们谈到文学是怎样通过直指人心来改变世界的。亚历山大的征服,是被一部传奇史诗所唤醒的。人类第一次面对宇宙时,使用的也是文学的意象和语言。文学的发展和文明的历程,是真正的“同呼吸,共命运”。

今天,我们又来到了一个技术转折的时代。为什么这本书还特意提到《哈利·波特》呢?倒不是说它算人类文学经典,而是它巨大的销售量和持续出版的续集,正好是跨越传统出版印刷和互联网时代的大众现象。《哈利·波特》的第一本出版于1997年,使用的是传统的出版与销售渠道。如今,它的新版可以在亚马逊上购买,线上出版商抽取30%以上的利润,要比传统出版界低很多。当年古腾堡做的事,是把书写工具从作者那里拿过来交给出版商;同时,印刷机的大量复制,又让作家成为一种职业,让读者获得更大便利。而今天的计算机和互联网,使每个人都可以成为作者。文字的传播和阅读方式既然被改变了,写作方式、文学的内涵和外延,也在随之改变。这个过程是什么样的?比如,文学有没有可能脱离文字,通过其他形式呈现?我们现在还没法预计,只能继续观察。

撰稿:贾行家脑图:摩西脑图工作室转述:徐惟杰

划重点

1.没有文学绝对不行,它是塑造人类文明的巨大力量。

2.印刷、出版技术和文学作品,既是内在和外在的关系,也是互相影响、互相塑造的关系。没有经典产生的精神需求,就没有技术应用的场景。