《我是个怪圈》 徐竹解读

《我是个怪圈》| 徐竹解读

关于作者

这本书的作者道格拉斯·霍夫斯塔特,中文名为侯世达,是一位认知科学和哲学之间的跨界学者,美国印第安纳大学认知与计算机科学教授,美国文理科学院院士。他擅长从跨界的视角探讨心智、认知、计算和诗歌翻译,专门翻译了普希金的诗体小说:《叶普盖尼·奥涅金》。他的专著《哥德尔、艾舍尔、巴赫》曾获得非虚构类作品普利策奖和美国国家图书奖,被誉为心智议题的跨学科第一奇书。而《我是个怪圈》则是他的一部带有自传色彩的作品。2007年出版即获得《洛杉矶时报》科学写作图书奖。

关于本书

自我是哲学思考亘古不变的主题之一。早在古希腊时代,苏格拉底就提出哲学反思是以“认识你自己”为根本目标。侯世达教授从当代哲学与认知科学的跨界视角,全景呈现了认识自我的种种哲学疑难,尝试借助于认知科学与人工智能的新进展,为这一古老的哲学主题赋予某种全新的、更加有时代感和影响力的理解。

核心内容

本书的讨论从“自我”这一议题的内在张力入手。一方面,日常思维需要预设每个人都有一个真实的自我;另一方面,现代科学却表明大脑中没有“自我”的对应物,这只是我们用来表征世界的符号而已。自我是个怪圈,意味着它是每个人都离不开的表征方式,却并不让人们通达符号层次以下的真实脑过程。实际上,自我要求人们沉浸在符号表征的世界中,这既可以说是一种幻觉,更应该承认它就是人类最真实的生活。

曾经有这么一个广为流传的段子,说任何一个传达室的保安都能问出三个最深刻的哲学问题:你是谁?你从哪里来?要到哪里去?段子虽然是段子,但这三个问题有深刻的哲学意义,却是不争的事实。据说,古希腊时代德尔菲神庙的墙壁上刻着这么一句话:认识你自己。而且它还预言说,苏格拉底是全雅典最有智慧的人。苏格拉底听了就非常不解,后来他才领悟到,这并不是因为他有很多知识,恰恰相反,正是因为他还知道自己在很多方面是无知的,所以才比那些根本不知道自己无知的雅典人更有智慧。这说明,至少从古希腊以来,哲学就一直以认识自我为根本目标,而哲学家往往就是那些更有意识地反思自我的人。

然而,对于“我是谁”这个最根本的哲学问题,在经过两千多年的上下求索之后,实际上仍然没有统一的答案。这当然不是说哲学的思考没有进步,而是凸显出,自我反思的路径可以有非常丰富的选择,随着认知科学和人工智能的发展,现代人对自我的内涵又会发展出全新的、更加有时代感和影响力的理解。《我是个怪圈》就是这方面的典型代表。这本书的作者更是一位专写奇书的奇人,叫作道格拉斯·霍夫斯塔特,他有一个更为人熟知的中文名叫“侯世达”。

侯世达是一位在认知科学和哲学之间非常优秀的跨界学者,美国印第安纳大学认知与计算机科学教授,美国文理科学院院士。他的书都有跨界色彩,不仅讨论心智、认知、计算等听上去高深莫测的学术话题,而且也讨论诗歌翻译,甚至还专门翻译了普希金的诗体小说:《叶普盖尼·奥涅金》。侯世达的上一本引发轰动的作品题为《哥德尔、艾舍尔、巴赫》,出版次年就获得了非虚构类作品普利策奖和美国国家图书奖,被誉为心智议题的跨学科第一奇书。而《我是个怪圈》则是他的一部带有自传色彩的作品。1993年,侯世达的妻子因患脑瘤而离世,对爱妻的缅怀越发促使他想要弄清楚:已故的爱人是否可以被整合到当下的自我之中?于是自我问题就开始成为侯世达思考的核心,而这本书就是他思考的结果,它在2007年出版当年即获得《洛杉矶时报》科学写作图书奖。

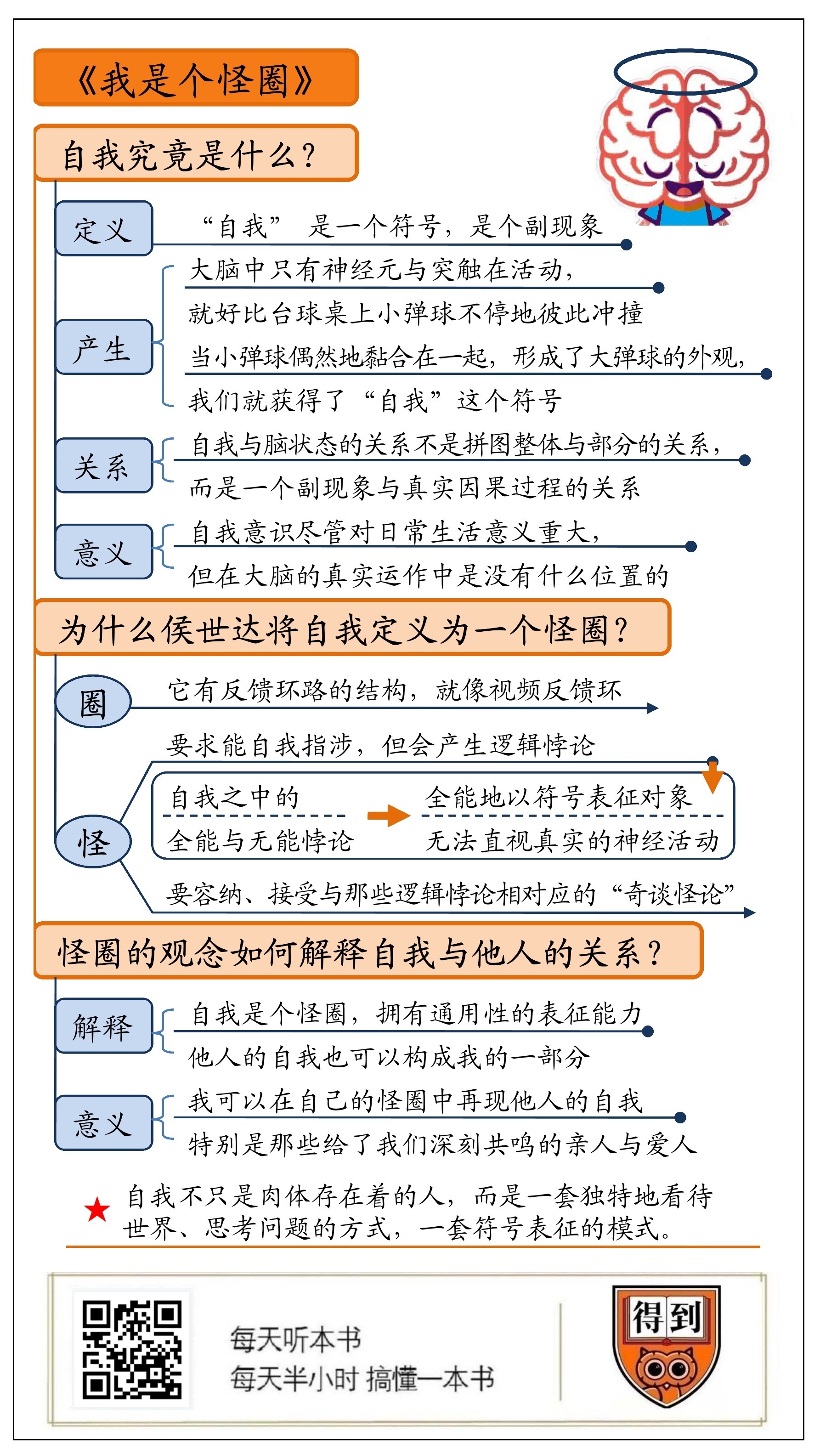

好了,下面我就为你详细讲述这本书的核心内容。由前面的介绍我们可以知道,这本书是哲学与认知科学的跨界作品,但它围绕一个核心问题展开,就是自我的概念。侯世达教授赋予自我概念以新的内涵,就是所谓的“怪圈”。要把这个怪圈的说法讲清楚,才能够看到他的这个理论有什么实际的用处,特别是在考虑自我与爱人的关系问题上有什么新的启示。所以,我下面的讲述将具体回答三个方面的问题:第一,自我究竟是什么?第二,为什么侯世达将自我定义为一个怪圈?第三,从这个怪圈的观念如何解释自我与他人的关系?是否有可能把爱人的自我整合到我们自己的头脑中?

好,那么就先来看第一个问题:自我到底是什么?

在日常生活中,自我的存在简直是无可怀疑的,我们难以想象一个没有自我观念的生活会如何进行下去。像我们告诉别人说,“我去拿一下快递”,或是“我昨晚没有睡好”,根本都不需要任何觉察就已经在这样下判断。如果打开你的颅骨,对着你的真实大脑作一番细致的分析,从微观的分子层面到直接肉眼可见的宏观层面,我们依次可以找到氨基酸、DNA、神经元、突触、神经集合、视觉皮层和左脑,这是今天神经科学告诉我们的事实。然而,从这么多真实存在的东西中,我们仍然没有找到对日常生活极其重要的那个“自我”。

你也许会说,这并不能证明自我就不存在。人类的自我如此复杂多样,一定是有着复杂的内部结构。所以,或许可以把那些神经元、突触之类的大脑部分,看成是组成某个自我的要素。把它们拼接到一起,就成了我们通常说的自我。按照这种理解,自我就像拼图一样,是一个整体,而它的部分仍然是由神经科学告诉我们的那些事实来组成的。

如果真是这样,事情倒也简单了,自我与脑状态的关系就好比是拼图的整体与部分的关系。但不幸的是,科学所提供的完全是另外一幅图景,而在这幅图景中,自我甚至连拼图整体意义上的存在都算不上。为了形象地阐释科学的图景,侯世达教授邀请读者展开一番思想实验:你想象一下,我们装着大脑的脑壳就是一张绝对光滑无摩擦力的台球桌,有数不清的带磁性的小弹球在它上面横冲直撞。由于它们都有磁性,所以当速率较低撞到彼此的时候,数量众多的小弹球就会黏合起来形成一个几乎不动的大弹球。我们还可以设想,这些黏合起来形成的大弹球可以对应着外部世界中发生的事情。譬如说,有人用手碰到了台球桌的边缘,改变了某个小弹球的运动轨迹,于是小弹球就把这个影响又带给了黏住它的大弹球,等等。但归根结底来看,整个台球桌上就只有数不清的小弹球在横冲直撞,那些大弹球只不过是在小弹球的冲撞下偶然产生的副产品。

实际上,侯世达是在用小弹球的物理运动类比神经元的生理活动。如果我们去看大脑里真实发生的事情,那么我们只能找到数不清的神经元在传递信息,正像台球桌上只有小弹球在横冲直撞那样;但如果回到日常生活中,我们却并没有在谈论大脑中的神经元,我们所说的所想的都是世界中的事物,例如我们的父母、猫、车以及我们自己。这些反映外部世界的东西就是心灵领域中的表征符号。人们善于用符号来表征世界,从而思考和谈论世界。而这些表征符号也是神经元活动聚集后的产物,正像那些小弹球黏合后形成的反映外部世界的大弹球那样。所以,如果你问真实发生的事情是什么,那么侯世达会说,大脑中只有神经元的活动,台球桌只有小弹球的冲撞;但如果你问的是对日常生活有意义的东西是什么,特别是对于谈论自我来说所必需的东西,那么侯世达会告诉你,那就得是我们用来表征世界的符号,它们就好比是台球桌上的黏合而成的大弹球,是那些小弹球冲撞出来的副产品。

说到这里,就要介绍一个心灵哲学与认知科学中的行话:“副现象”——副就是副产品的意思。说一个东西是副现象,意思是说这个现象并不会对实际的因果过程发挥任何影响,而只能依附于这个真实过程而存在。生活中有大量副现象的例子。譬如说,我把椅子从门口拉到书桌前,真实的因果过程就是我在拖动椅子,但同时也产生了许多副现象,比如椅子腿划动地板吱吱作响。这个响声就是拖动椅子过程中产生的副产品,它对于实际发生的事情并没有什么影响,只能依附于拖动椅子的过程而存在,一旦我不再拖动椅子,这个声响也就停止了。

好,理解了“副现象”的概念,回过头来再看那个台球桌的思想实验,就会更明白了。很显然,大弹球就是一种副现象,台球桌上真正有的东西就只是那些横冲直撞的小弹球,它们的偶然聚合会产生大弹球,因此大弹球就只能依附于小弹球的运动,就好像拖椅子的声响依附于拖动椅子的过程,却不能反过来影响小弹球的运动,也正像声响本身并没有什么实际作用一样。

我们刚刚还说了,按照侯世达的类比,小弹球就好比大脑中真实发生作用的神经元与突触,而大弹球就像是对我们的日常语言和思维至关重要的表征符号。那么,他的意思就是,我们在日常生活中习以为常的那些表征符号,尽管它们是人类赖以生存的语言与思维工具,但是从神经科学的角度来看,也不过是一种副现象。因为这些表征符号虽然产生于大脑中真实的神经元活动,但它们却是这个真实因果过程中偶然的副产品,而并不会反过来又对真实的过程施加任何影响。

人类是有自我意识的动物,但这并不意味着在我们的心灵深处,真的有一个与生俱来的自我存在。恰恰相反,“自我”这个想法本身就是我们自己给自己塑造的。我们会把很多心理活动、身体动作都自然地归到这个“我”上面去,我们说那是“我的”想法,那是“我的”行动,其实就已经是在用一个自己编织的怪圈来把握这些想法和行动了。

你也许就会问了,既然是这样,那么这个“我”不就很虚幻吗?一直以来,很多哲学家都试图论证说,自我就是一个幻觉,真实的世界之中没有自我。对我们中国人来说,可能最熟悉的这类观点就来自于佛教思想。佛教要求修行者破除“我执”,也就是那种坚持认为有一个自我的执着,而要最终达到无我的境界。但侯世达的想法并不完全一样。一方面他承认,说“自我是个幻觉”有一定的合理性,因为如果我们去看大脑里真实发生的各种事件与状态,那么现代最先进的认知科学都告诉我们,你从中找不出什么能够与自我真实对应的东西。然而,另一方面我们也必须看到,这样做并不是拿一个虚头巴脑的东西欺骗自己,因为正是有了“自我”这个念头来统合思想与行动,我们才能够以动物所并不具备的某些高级方式来思想和表达,具体说来,就是能够用复杂的、但又是可以灵活组合无穷变化的概念范畴来表征世界。就这一点来说,自我又不是那么虚幻了,并不是自欺欺人的幻觉,而是我们人类最真实的生存方式。

所以,介于幻觉与真实之间,自我就是个“怪圈”,一个被我们创造出来却又是每一个人赖以生存的怪圈。

说到这里,我们来总结一下“自我”到底是什么。说到底,“自我”其实就是一个符号,是个副现象。大脑中只有神经元与突触在活动,就好比台球桌上小弹球不停地彼此冲撞。当小弹球偶然地黏合在一起,形成了大弹球的外观,我们就获得了“自我”这个符号,就可以毫无困难地在日常生活中表达自我。进一步来说,自我与脑状态的关系并不是拼图整体与部分的关系,而是一个副现象与真实因果过程的关系。自我意识尽管对日常生活意义重大,但在大脑的真实运作中是没有什么位置的。

那么,为什么说这样的的一个副现象是个怪圈呢?这就是我们第二部分要回答的问题。

很多人没有读懂侯世达的这本书,关键就是出在这个问题上。的确,他在表述这方面思想的时候,用到了一些特殊的知识点,对读者提出了一定的挑战。但是不用发愁,我们可以从一个最简单的情景说起:镜像反映。想一想婴儿如何获得自我这个概念的?那就是从它在镜子中发现自己开始的。现代的发展心理学也表明,儿童的自我认知发展大概都要经历一个镜像反映的阶段。这也是人区别于无自我意识的动物的重要环节。你看小猫小狗站到镜子面前的时候,就没有办法把镜子里的映象视作自己,而总是以为是另一个小猫小狗,要么是吓一跳,要么是总想绕到镜子后面去看看有谁在那里。

镜像反映这个情景提供给我们一个最基本的直觉:自我这个符号的形成离不开信息的反馈。我要认识到自己,就得把关于自己的信息反馈回来,让我认识到。于是,侯世达突发奇想,想到如果我们让一个机器也有类似的反馈环路,那么它是不是也能有自我的观念产生呢?他就设想了一个视频反馈环的例子:假如某个摄像头捕捉到了一个真实发生的事件,那么这个事件的信息就被传送到屏幕上,而此时这个屏幕又被摄像头采集到,再把信息返送回屏幕,如此往复不停,就构成了一个视频信息的反馈环路。那么这会是像人类的自我观念产生的过程吗?

可以说,既像又不完全像。像的地方在于,自我的观念的确产生于一个反馈环路,所以它是一个圈。但视频反馈环并不是侯世达所说的怪圈。因为摄像头对于它所采集的信息而言是完全中立的,没有任何有意识的加工或扭曲。但人类的感知系统则不同,它所把握的所有信息都是以主观性的方式被感知的。我们不仅仅是用概念来把握对象,而且我们还能在记忆中回放之前有过的经验,思考对象之间的关联,作出判断和推理,等等。所有这些都是视频反馈环这个“圈”所无法做到的。所以,自我是个不同于视频反馈环的怪圈。

但要把这个怪圈之怪说明白,却又不是一件容易事。侯世达在这里引述了很多数学哲学与逻辑学上经典研究,很容易让一般读者望而生畏。我们可以不必像他那样深入细节,而先把结论告诉大家,然后再作具体的解释。这个结论是这样的:所谓自我这个怪圈怪的地方,就在于它不仅仅要求信息反馈,而且要求能自我指涉,简单说来就是自指。当我说“我下楼拿个快递”的时候,显然就是在自指,因为那个“我”字指代的就是正在说话的我自己。这也是确立自我观念后的结果。你如果注意观察尚未确立自我观念的儿童,他就不会用“我”来自指,比如他会说“宝宝饿了”,实际上是他说自己饿了,但他只能用别人叫他的名称“宝宝”来指代自己,就好像其他任何东西的名称一样。

但是自指的符号会产生很严重的问题,具体来说就是逻辑悖论。侯世达讲的很多技术细节都是与英国哲学家罗素提出的悖论有关。它有一个简单明了的形式是理发师悖论:假设村子里有这样一个怪脾气的理发师,他给自己立了一条规矩:只给那些不给自己理发的人理发。如果张三不给自己理发,那么他就给张三理发;如果李四是给自己理发的人,那么这个理发师就不能给李四理发。那么罗素说,现在问题来了,这个理发师要不要给自己理发?如果他给自己理发,那么按照他自己定的规矩,他就不能给自己理发,因为他也属于给自己理发的人;如果他不给自己理发,那么同样按照规矩,他又应该给自己理发了。这个可怜的理发师就在这样的悖论中进退两难。

不难看出,理发师悖论的核心要素就是自指:正是因为它试图判断“理发师自己该不该给自己理发”,所以才陷入了悖论。很多逻辑学家认为,自指对符号来说是个坏东西,必须禁止。罗素就是这么想的,并且还发展出了一套避免自指的符号逻辑系统。但侯世达的看法不同。他认为自指并不是什么坏东西,更不应该禁止。因为如果没有自指的符号,哪里来的自我呢?而如果要保证自我的观念,允许有自我指涉的功能,那么就不可避免地要容纳、接受与那些逻辑悖论相对应的“奇谈怪论”,这也就是自我这个怪圈所谓“怪”的地方。

那么,自我之中究竟有什么是与逻辑悖论相对应的怪圈?侯世达说,其实自我之中也有一个悖论,是全能与无能的悖论。一方面自我有思考的能力,而这又依赖于语言形式的丰富性,使我们几乎有无穷多种可能的组合用于表达复杂的思想和现象,似乎无所不能;但另一方面,在自我之中我们却根本无法触及任何符号表征层次之下的存在。我们明明知道大脑中只有神经元和突触在活动,就好比台球桌上只有小弹球在碰撞,但我们却天生对那个微观世界视而不见,我们沉浸于自我这个副现象中,就好比我们把台球桌上的大弹球当成真实的,幻想这是一个充满着希望、信念、欢乐与恐惧的抽象世界,由某种不同于物质世界的规律来支配。

好了,到这里,对于第二部分的问题我们可以用一句话概括:一方面是以符号来进行思考的能力,另一方面是对符号层次之下把握的无能,两者共同引发了自我的怪圈。这个怪圈之怪就在于它既全能又是无能,就像逻辑悖论那样既可为真也可为假;而怪圈之圈就是说它有反馈环路的结构,就像视频反馈环所体现的那样。

如果侯世达的观点是对的,每个人的自我都是这样的怪圈,那么不同的怪圈之间是什么关系?这也就是看怪圈的观点能否对自我与他人的关系有新的启示。代表他人自我的那个怪圈是否能够被容纳到我自己的这个怪圈之中?这就是我要说的第三个问题。

之所以说这本书带有侯世达的自传色彩,当然是因为其中的很多思考与他个人的真实经历有关。其中一件影响巨大的事情就是他的妻子卡罗尔在1993年因脑瘤病逝。这给了侯世达非常沉重的打击,看得出来作者非常爱他的妻子,也有两个可爱的孩子。在卡罗尔过逝后,侯世达常常对着她生前的影像资料而陷入深深的思念之中。这种对亡妻的怀念使侯世达萌发了一些新的想法:有没有可能重新找回卡罗尔的自我?甚至让已故爱人的自我在他的头脑中重现?

按照通常的理解,这当然是不可能的。所谓人死不能复生,已故爱人的自我当然也会随着身体的湮灭而消失。但不要忘了,在侯世达的理论中,自我只是一个符号,一个副现象。它是一个怪圈,由更底层的神经元活动所构成,然而在形成之后却完全陷入符号表征的世界,不再会去关心底层真实发生的神经过程。

在讲第二部分,也就是为什么说自我是一个怪圈时,我们说人类的表征能力似乎是全能的,现在可以展开来讲讲。侯世达把它称为“表征的通用性”。举个很简单的例子,现在我们可以通过摄像头和互联网技术看到千里之外的家里狗狗的状况,它的一举一动都能逗乐我们。但你要知道,我们实际上看到的只是屏幕上呈现的众多像素点的组合,然而我们的表征能力却可以把它们识别为一只正在爬上爬下的狗。换句话说,表征的通用性可以让人产生理解却无需身临其境,只要相应编码的符号呈现出来,我们就可以用已有的概念来把握对象。与此相比,狗狗却无法理解这一切,因为它没有人类掌握的那些概念,比如“24小时摄像头”“2000英里以外”等等。所以狗就不能像人类那样用符号来表征事物,这是使人类区别于其它动物的灵魂特征。

那么,有了通用性的表征能力,卡罗尔的自我能否再现于侯世达的大脑之中?当侯世达观看自己亡妻的录像带时,他的大脑中的种种表征模式被屏幕上的图像符号激发出来。侯世达自己说,在他的大脑内部由视频触发的符号舞蹈,与卡罗尔真切地站在他面前时触发的东西,乃是同样的舞蹈,并且是同样一些符号在舞蹈。所以,当我们想到某个心爱的人,就是把那个人的符号在我们自己的头颅中激活起来,相当于我们允许某个外来的生命入侵,这个外来者开始以它自己的方式制造话语、观念和记忆。这就意味着,爱人的符号带动了一整套与她的自我相配合的风格、倾向,嵌入到我们观察世界的方式之中。

在侯世达看来,这就是他人的自我在我们的大脑中再现。因为他人也是符号表征的对象,自我也是一个概念。当我们对他人有真切的了解,在这些了解的基础上想到他人,那么也就是我们的大脑在不同程度上容纳了其他的我、其他的灵魂。而且,越是那些能够引起我们深刻共鸣的他人,我们对他们的自我就越是有着真切的、原汁原味的再现。这也就是为什么我们更会觉得,爱人的自我更容易呈现在大脑之中,而且也似乎与她真切地站在我们面前并没有什么分别。

回过头来看,正是因为我们把自我看做一种副现象,一个怪圈,所以他人的自我才有可能再现于我们的头脑之中。这或许是侯世达的这个理论的最大意义。它让我们认识到,自我不只是肉体存在着的人,而是一套独特地看待世界、思考问题的方式,一套符号表征的模式。自我与他人本来就难分难舍。自我并不排斥他人。我们在生活中都会遭遇大量的他人,其中大多数都不太会给我们留下什么印象,比如某个在地铁上挨着你站着玩手机游戏的人。你甚至想不起来他的样子,但在某种最低限度的意义上,他的自我也与你的自我发生了关联。当然最重要的体验仍然来自那些对我们的生命极其重要的他人,我们的父母,孩子和爱人。他们并不只是他人,而是进入了“我”之中。如果没有他们,我就不再会是现在的我。我能够吸纳这些引起我高度共鸣的他人,就是因为我可以在头脑中再现他们的自我,用“我”这个怪圈去重现属于他人自我的那个怪圈,并在这个意义上可以真切地与我们所爱的人永远生活在一起,就像卡罗尔从未离开过侯世达那样。

今天谈的三个方面:

首先,“自我”是一个符号,它与脑状态的关系并不是拼图整体与部分的关系,而是一个副现象与真实因果过程的关系。自我意识尽管对日常生活意义重大,但在大脑的真实运作中是没有什么位置的。

其次,自我是个怪圈,一方面是说它必须是一个反馈环路,所以是个圈;另一方面它的怪在于悖论性的结合:全能地以符号表征对象,却无法直视真实的神经活动。

最后,正是因为自我是个怪圈,所以他人的自我也可以构成我的一部分。我可以在自己的怪圈中再现他人的自我,特别是那些给了我们深刻共鸣的亲人与爱人。

自我是历久弥新的哲学话题,也是当代非常热门的认知科学议题。无数古代哲学家与宗教流派就有我与无我、自我与他人的问题争论得不可开交。我们今天相对来说有着更显著的优势,就是可以用很多过去难以想象的科学仪器,去经验地测量大脑与神经活动,从而对自我观念的形成也将可能产生更可靠、更清醒的认识。然而侯世达的这本书会让我们更应该看到,科学是要为人性服务的。我们通过科学看到日常的自我观念有局限性,明确它的边界,并不是想要取消常识的自我观念。恰恰相反,正是因为自我是个怪圈,它才能更容易阐明为什么自我是如此深刻地依赖于他人,为什么我们所爱的、所亲近的人如此重要地构成我们自己。这就是科学所通达的人性,也是本书之所以能扣人心弦的妙门所在。

撰稿:徐竹转述:成亚脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

自我与脑状态的关系并不是拼图整体与部分的关系,而是一个副现象与真实因果过程的关系。自我意识尽管对日常生活意义重大,但在大脑的真实运作中是没有什么位置的。

-

所谓自我这个怪圈怪的地方,就在于它不仅仅要求信息反馈,而且要求能自我指涉,简单说来就是自指。

3.自我不只是肉体存在着的人,而是一套独特地看待世界、思考问题的方式,一套符号表征的模式。自我与他人本来就难分难舍。自我并不排斥他人。

![]()