《怎样解题》 陈章鱼解读

《怎样解题》| 陈章鱼解读

关于作者

乔治·波利亚。他曾经担任瑞士苏黎世工业大学的数学系主任。后来,波利亚移居美国,担任布朗大学和斯坦福大学的教授,并且当选美国国家科学院院士,成为世界知名的数学家。

关于本书

波利亚一直致力于研究数学思维的一般规律。在这方面,他出版过多部名著,最著名的就是这本《怎样解题》。这本书出版已经将近80年,依然畅销不衰。在这本书中波利亚讲解的不是具体的数学知识,而是解答数学问题的底层逻辑。

核心内容

本书围绕“探索法”这一主题,采用明晰动人的散文笔法,阐述了求得一个证明或解出一个未知数的数学方法。并且将这样的方法,迁移到更广阔的场景中。

就像波利亚在书中所说:「解题是一种实践性技能,我们可以通过模仿和实践来学会任何一种实践性技能。」我们平时所说的洞察力、判断力、创造力、思维能力等,其实可以通过不断模仿和实践解题技巧来提高。

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天为你解读的这本书叫《怎样解题》,副标题叫《数学思维的新方法》。

这本书的作者,是一位名副其实的数学大神,乔治·波利亚。他曾经担任瑞士苏黎世工业大学的数学系主任,这个苏黎世工业大学,就是爱因斯坦的母校。后来,波利亚移居美国,担任布朗大学和斯坦福大学的教授,并且当选美国国家科学院院士,成为世界知名的数学家。

波利亚不仅是一位杰出的数学家,也是一位数学教育家,一直致力于研究数学思维的一般规律。在这方面,他出版过多部名著,最著名的就是这本《怎样解题》。这本书出版已经将近80年,依然畅销不衰。

这本书之所以受到大家的追捧,是因为波利亚讲解的不是具体的数学知识,而是解答数学问题的底层逻辑。因此,这本书成为无数学习数学的朋友刻苦钻研的武林秘籍。

有一位享誉世界的华裔天才数学家陶哲轩,31岁就获得数学界的诺贝尔奖——菲尔兹奖,32岁当选英国皇家学会会士。他还有一项至今无人打破的记录,就是12岁获得了国际数学奥林匹克竞赛的金牌,他就极为推崇波利亚的数学思维,用这样的方法准备国际数学奥林匹克竞赛。后来,他写了一本书叫《陶哲轩教你学数学》,其中的第一章《解题的策略》,完全介绍的是波利亚在《怎样解题》中的策略。

你可能会问,那我们大多数人,现在既不搞数学研究,也不参加数学竞赛,花 20 多分钟听一本书,给我们讲的都是怎么解数学题,这有什么意义呢?

当然有意义。因为波利亚的数学思维,不止可以用在代数、几何这样的数学问题上,还可以迁移到更广阔的场景中。

我们每天都需要解决各种生活中的问题,小到衣食住行,大到人生抉择,波利亚在《怎样解题》中提供的思考方法,都能帮助我们更好地解决这些问题。

更关键的是,解决问题是一种技能,可以通过不断地实践来提升。就像波利亚在书中所说:「解题是一种实践性技能,我们可以通过模仿和实践来学会任何一种实践性技能。」我们平时所说的洞察力、判断力、创造力、思维能力等,其实可以通过不断模仿和实践解题技巧来提高。

所以,在为你解读这本书时,我会尽量减少对具体数学问题的解析,把更多的注意力放在波利亚对思维的点拨上。因为这些经验和智慧,我们可以灵活运用在日常的工作和生活中。

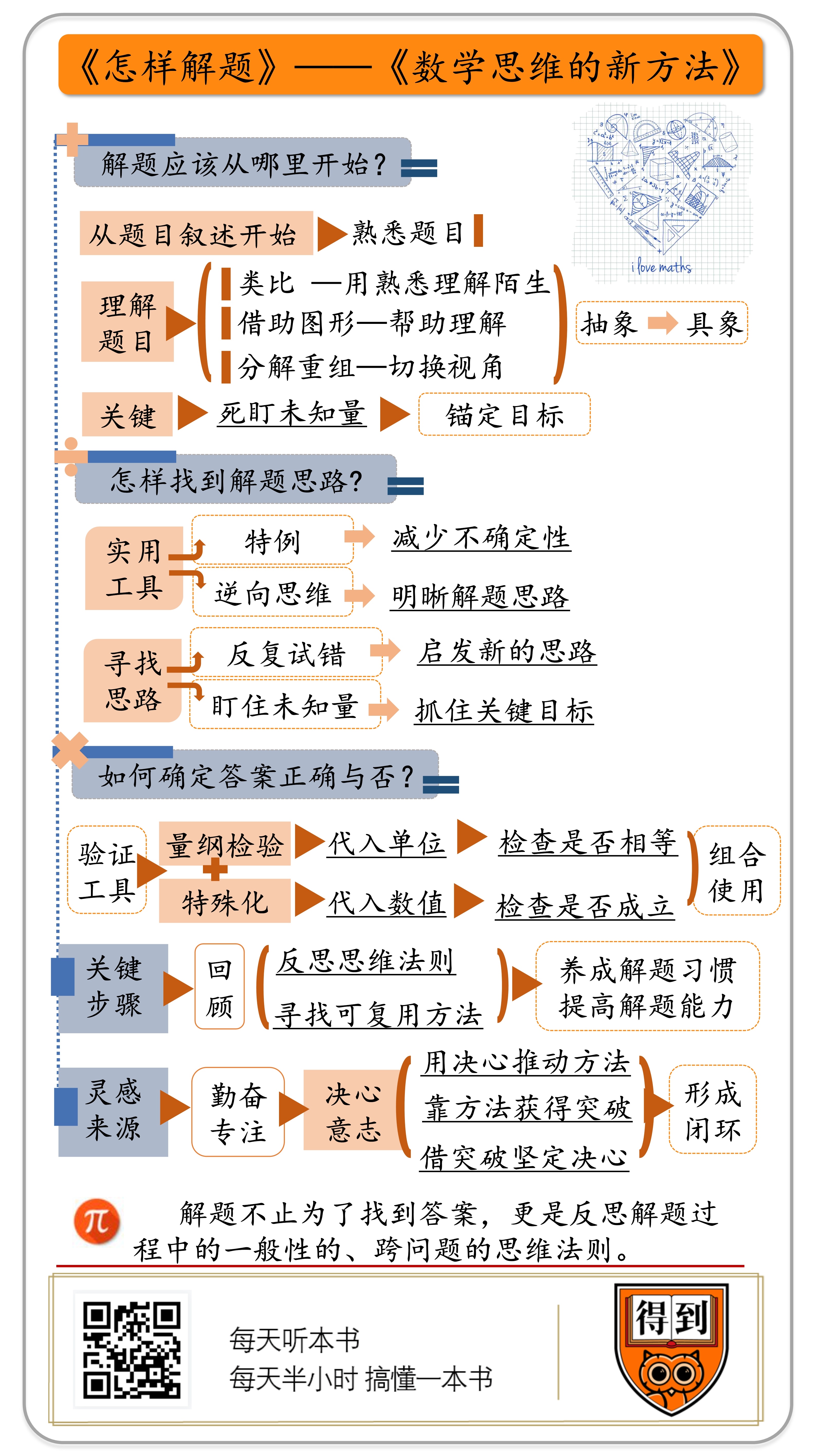

所谓万事开头难,解题也是一样。当我们面对一道问题,我们应该从哪里开始呢?

波利亚告诉我们,应该从题目的叙述开始,让自己熟悉题目并且理解题目。

请注意,这个过程听起来挺平常的,实际上至关重要。因为理解题目的过程,就是你制定目标的过程。你的目标越清晰,你越知道自己接下来应该用什么样的策略对待这道题目,同时,你也能把更多的注意力放到解题的过程中。

你可能会说,我知道理解题目很重要,但是你光这么说,看不懂的题我还是看不懂啊。别着急,波利亚在这本书中,就介绍了几种非常好用的方法,帮助我们更快速地理解题目。

第一种方法,叫做类比。核心的策略是,找一种我们熟悉的东西,它的特性和题目类似,这样,我们就能借助熟悉的东西去理解陌生的东西。

比如,爱因斯坦对时间的描述,这就是一个类比。他认为时间就像一个空间上的坐标轴,有长短,有方向,有刻度。但是,这是时间的真实状态吗?未必。但是,只有通过这种类比的方式,我们才能用空间,这个熟悉的东西,去理解时间这个陌生 的东西。

这就是类比的最大好处,能将陌生的问题转化为熟悉的问题。而这恰恰是数学家们最擅长的。

有一个笑话:一位数学家想改行,去消防队应征消防员,消防队长说那我面试一下你,带数学家去了消防队后边的小巷,巷子里有一间仓库,一个消防栓和一卷软管。

消防队长问:「如果仓库起火了,你怎么办呢?」数学家说:「我把软管接在消防栓上,打开水龙头,把火浇灭。」

消防队长说:「不错不错。那如果仓库没有起火,你怎么办呢?」数学家想了半天,说:「那我就把仓库点着。」消防队长说:「啊?为什么啊?」

数学家说:「这样,我就把问题简化为一个我已经解决过的问题了。」

这个段子是吐槽数学家的,实际情况当然不会这样,但是我们能看出一点,那就是用已经解决过的问题,去类比尚未解决的问题,这是数学家们经常使用的思维方式。

第二种方法是借助图形。如果你翻一下波利亚的著作,你会发现他有一个习惯,他在分析题目时,能不用公式就不用公式,可是只要能用图形,他就一定会画图。

如果面对的是几何问题,我们当然要画图,可是面对其他问题,波利亚也强烈建议我们用图形帮助我们理解题目。

第三种方法叫做分解和重组。

这个方法的核心策略,是像电影镜头一样,在整体和细节之间切换观察。

为什么要切换观察呢?因为如果你深入到细节中去,就有可能在细节中迷失自我。它们会阻碍你对要点投入足够的注意力,甚至会使你全然看不到要点。

但困难在于,我们事先不可能知道哪些细节最终会是必要的,那些又不会是。如果全不看细节,只考虑整体,又未必能深入理解题目。

所以,聪明的做法是,切换视角。先整体观察题目,然后观察细节,一个细节打动了你,于是你对它集中注意力,接下来再观察另一个细节,每个细节都观察到之后,再回到整体。

最后是把不同的细节组合起来,看看能不能有新的收获。

这么介绍三种方法,可能会显得有些空泛,别着急,一会儿我会用一道具体的题目举例,看看这些方法怎样应用。

咱们先总结一下三个方法的共性,回过头来看,三种方法的背后,其实是一个基本策略,那就是尽可能清晰、生动地使整个题目形象化。如果能把抽象的概念变得形象化,就说明你已经成功地理解题目了。

除此之外,波利亚还特别提醒我们,在理解问题的时候,你要死死盯住一点,什么呢?就是题目中的未知量。

咱们用一道具体的问题举例,来看看这些方法怎么使用。你放心,这道题中既没有烧脑的定理,也没有复杂的数字,这道题是这样的:一只熊向正南走一公里,然后改变方向,向正东走一公里,然后再向正北走一公里,此时它正好回到了起点,请问,这只熊是什么颜色的?

这道题听起来不复杂,不过答案也不太容易想出来。咱们一起来分析一下,这道题的未知量是什么?是一只熊的颜色。但是怎么能从数学数据中得出一只熊的颜色呢?这就有点奇怪。

那咱们再看已知量,进入到细节中,你可以在纸上画一张图,就会发现,正常情况下,向南一公里,向东一公里,再向北一公里,应该再向西走一公里,才能回答出发点,为什么这只熊按照题目描述的方式,只走了三公里,就回到出发点呢?

这个矛盾点,才是这道题真正的未知量。

那咱们把这些细节组合一下,走三条线,回到起点,那就应该是个三角形。

向南、向东、再向北,可以走出一个三角形吗?

有了。站在北极点,朝着任何一个方向走,都是向南走,而从任何一个位置向着北极点走,都是向北走。这样,这只熊从北极点出发,向南、向东、向北,就可以走一个三角形,回到出发点。

既然是北极点附近,那么这只熊应该是一只北极熊,当然就是白色的。

你看,抓住未知量,你就抓住了问题的关键。类比、画图,还有分解和重组,这些方法能帮助你更好地理解题目。

完成了前边的步骤,我们就充分地理解了题目,知道我们的目标是什么了。接下来遇到的问题就是,怎样找到解题思路?

这个问题可能是你最关心的,因为所谓的「思路」这个东西,实在是太玄妙了。它看不见摸不着,以至于我们大多数时候,都觉得要靠灵感,就像动画片里一样,脑中一个小灯泡突然亮起来,就算有了思路。

其实,寻找思路用不着干等。在这一步,波利亚也给我们提供了两种非常好用的工具。

第一个工具,叫做「特例」。当没有思路的时候,不妨用特例帮助自己思考。

一个泛泛的问题,往往让人有一种无法把握、无从下手,无法抓住里边的任何东西的感觉,这是因为条件太多,所以看起来从哪个条件都没法入手。正所谓乱花渐欲迷人眼,一个泛泛的问题,往往有一种不确定性。这种不确定性,就会成为思维的障碍。

那怎么减少这种不确定性呢?可以先考虑一个特例,这样就能使得问题的条件确定下来,帮助我们探一探问题的内部结构。

第二个工具,叫做「逆向思维」。正面思考感觉茫然的时候,不妨尝试反过来推导。

很多人推崇逆向思维的力量,比如查理·芒格在《穷查理宝典》当中有一句名言:「反过来想,永远要反过来想。」

举个例子,咱们来看这么一道题,你站在河边,身边有两个桶,大桶能盛9升的水,小桶能盛4升的水,我的问题是,你要怎么样做,才能盛出6升的水来呢?

这道题用逆向思维来思考,从结果向前推,你会发现更容易得出答案。

6升的水,肯定放不进4升的小桶里,一定是放在9升的大桶里边。所以前一步需要做什么呢?为了只剩下6升的水,需要从9升的大桶里倒出3升的水。

那再前一步需要怎么样呢?为了能倒出3升的水,需要4升的小桶里先有1升的水。

那怎样能有1升的水呢?再看一眼题目,大桶9升,小桶4升,9升减4升再减4升,正好就是1升。

你看,这道题就解出来了,咱们再把逆向思维转化为正向操作, 第一步,大桶装满9升,倒进小桶4升,然后把小桶里的水倒掉。第二步,把大桶里的水倒进小桶4升,然后把小桶里的水倒掉。第三步,把大桶里剩下的1升倒进小桶,再把大桶装满水。第四步,用大桶的水把小桶倒满,大桶里就剩下6升。

你看,反过来想,这道题的思路就变得明确了。我们都玩过迷宫,从入口进去,想要找到出口,非常麻烦。可是如果把迷宫画到纸上,这件事儿就能变得简单,因为你可以倒过来思考,从出口出发,寻找去入口的路线,这种逆向思维,往往就能简单很多。

既然是谈寻找思路,我们还是要聊一下灵感这件事儿。其实波利亚并没有完全否定灵感,他也承认,如果你能产生灵感,对于你解题当然是有帮助的。关键在于,不能迷信灵感,要用一种更淡然的态度去面对它。

比如当你找到一个灵感,最后发现这个思路走不通。那也不必气馁。因为你在寻找思路的过程,常常是一个试错的过程。

你的猜想可能是错误的,但这样的猜想通常至少会包含真理的一个片段,当然它们也很少会揭示全部的真理。然而,如果你对一个猜想进行适当的检验,那么你还是有机会提炼出一个真理来。许多情况下,猜想结果被证明是错误的,但它对于启发一个更好的猜想还是有用的。除非我们不加甄别,否则,任何一个猜想都不会是没用的。

一个错误的思路,并不代表没有价值,根本没有想法才是真正糟糕的。

还有一个工具,也能成为你获得灵感的催化剂,就是刚才我们在聊如何理解题目时,一直强调的,盯住未知量。

盯住未知量这个事儿,强调多少遍都不算过分。

为什么呢?因为盯住未知量,你在解题的过程中,就能时刻记住你的目标到底是什么。莱布尼茨曾经有一个比喻,人的解题思考过程,就是一个晃筛子的过程,脑袋里边的东西都抖落出来,然后正在搜索的注意力就会抓住一切细微的、与问题有关的东西。

而你的注意力怎么能抓住和题目相关的东西呢?靠的就是未知量。未知量就像是一张通缉令,让你的注意力成为敏锐的侦探,可以从无数个念头中抓出来那个嫌疑人,否则,即使关键的东西抖落出来了,也可能没注意到。

靠着前边这些方法,咱们理解了题目,找到了思路,根据这个思路,我们就能解出一个答案。可是接下来还是会面临一个问题,怎样确定自己这个答案是不是正确的呢?

如果你做的是练习册,那就很简单了,翻到最后一页对答案呗。可是,如果是实际问题,没有标准答案,那怎么验证呢?

你可以从两方面验证你的解答。

如果是物理问题,或者是几何问题,有一个非常好用的工具,叫「量纲检验」。

什么叫量纲呢?就是长度、面积、重量的那个标准单位。很多物理问题或几何问题,我们求出来的往往是个表达式,之后怎么样快速检验呢?就把表达式每一项的单位代入进去,看看两边是不是相等。

比如用我们都知道的,长方体的体积公式,V=abc,左边是体积,单位是立方厘米;右边a、b、c分别是长、宽、高,单位都是厘米,乘在一起就是立方厘米。这么一对照,两边都是立方厘米,这个答案就比较靠谱。

另一种验证的工具,叫做「特殊化」。

简单来说,就是你求出了一个公式,那么我们可以用具体的值来验证。

比如还是长方体的体积公式,我们就可以用一个具体情况,长宽高都是1厘米,我们知道体积就是1立方厘米。代入到公式中,算出来果然也是1立方厘米。

所以,量纲检验和特殊化,其实可以组合起来用,如果你的解答有问题,用这两种检验方式,往往就能快速发现错误。

到这里,我们理解了题目,找到了思路,完成了解答并且验证无误,看起来,解题的任务就算胜利完成了。但是波利亚告诉我们,别着急,最后还有非常重要的一步,那就是回顾。

你可能会问,找到答案就完事儿了,为什么还要回顾呢?

因为解题不止为了找到答案,更是反思解题过程中的一般性的、跨问题的思维法则,简单来说,是为了找到可复用的方法。

简单地将题目解出来,只能得到很少的东西,如果解不出来,看一眼答案,觉得自己恍然大悟了,那只能得到更少的东西。如果没有反思,就不能抽取出一般性的东西应用到更多的题目上去。

那怎样做回顾呢?波利亚列出了一张清单,帮助你从不同的方面考虑你的解答,并寻找与你过去所获知识之间的联系。

你可以考察解答中那些比较冗长的部分,看看能不能使它们变得简短些;

你可以重新审视题目,看自己能不能一眼就能看出整个解答;

你可以对你的解答进行改进,看看能不能让它更直观;

你可以重新审视题目,看看是哪个细节让你产生了关键的思路;

你还可以仔细检查你的结论,看看这个结论能不能应用于别的题目。

在回顾的过程中,你也许能找到一个更好的新解答,找出新的有趣的事实。就算没有,如果你养成了以这种方式回顾和仔细检查你的解答的习惯,你将会获得一些条理分明、随时可以使用的知识,并且将会提高你的解题能力。

这本书中有一句名言:「方法和手段有什么不同?方法就是你用了两次的手段。」

只有经过主动的回顾,你才可以把解题过程中用到的有创造性的手段,变成未来可以重复使用的方法。

到这里,这本《怎样解题》其中精华的部分,我就为你解读完了。

总结一下,我们重点谈到了解决问题时,四个关键的步骤:

第一步,熟悉题目并且理解题目。尤其要抓住未知量,因为抓住了未知量,就是锚定了你的目标。

第二步,了解已知数据和未知量之间有什么关系,寻找解题的思路,也就是为自己拟定一个方案。

其实在此之后还有一步,那就是执行方案,不过在解决数学问题的时候,我们往往卡在寻找思路上,一旦找对思路,执行方案就是水到渠成。

第三步,验证你得到的答案,确认它是否正确。

别忘了关键的第四步,回顾,只有经过主动的回顾,你才可以把解题过程中用到的有创造性的手段,变成未来可以重复使用的方法。

其实这本书中除了介绍这些方法,波利亚对于另一个话题的讨论,也让我感觉非常惊讶。

那就是解决问题的决心。

波利亚说,把解题作为是纯粹的「智力活动」是错误的,决心和情绪也起了很重要的作用。要解决一个重大的科学问题,只有靠毅力才能坚持长年累月的艰苦工作,忍受痛苦的挫折。

我们总把突然而来的好念头看成一种灵感,一种上帝的恩赐。你必须努力工作,或者至少有强烈的愿望求解题目,才配得到这种恩赐。即使是所谓灵感,也来源于勤奋和专注。

那么这种决心和意志力是与生俱来的吗?一部分是,另一部分,其实可以靠科学的方法来补充。聪明的解题者,会规划自己的展望,不止追求最终的成功,还会在中间设置小的节点,每完成一个节点,就获得了一次小的成功,这个时候,就更有决心继续下去。

你看,面对难题,不论是一开始拥有靠谱的方法,还是拥有巨大的决心,解决问题的高手,总能是让决心和方法能成为一个闭环:用决心推动方法,靠方法获得突破,借助突破坚定自己的决心。

这,才是解题高手的终极心法。

撰稿、转述:陈章鱼 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

我们平时所说的洞察力、判断力、创造力、思维能力等,其实可以通过不断模仿和实践解题技巧来提高。

-

理解题目时,尽可能清晰、生动地使整个题目形象化。

-

一个错误的思路,并不代表没有价值,根本没有想法才是真正糟糕的。

-

只有经过主动的回顾,你才可以把解题过程中用到的有创造性的手段,变成未来可以重复使用的方法。

-

用决心推动方法,靠方法获得突破,借助突破坚定自己的决心。