《心智探奇》 袁泽解读

《心智探奇》| 袁泽解读

关于作者

史蒂芬·平克,世界顶尖的语言心理学家、认知心理学家,哈佛大学实验心理学博士,TED演讲人。曾经连续两年被《外交政策》《前景》杂志评为全球百大公众知识分子,连续两次被《时代》杂志评为前100个对世界有最大影响的人。

关于本书

本书是史蒂芬·平克的“语言与人性四部曲”之一。其他三部为《语言本能》《思想本质》《白板》。这本书涉及到了心理学、社会学、语言学、生物学等多个学科,在这里,作者将会为你解答心智的起源,心智运行的原理和心智带给我们的能力这三大问题。

核心内容

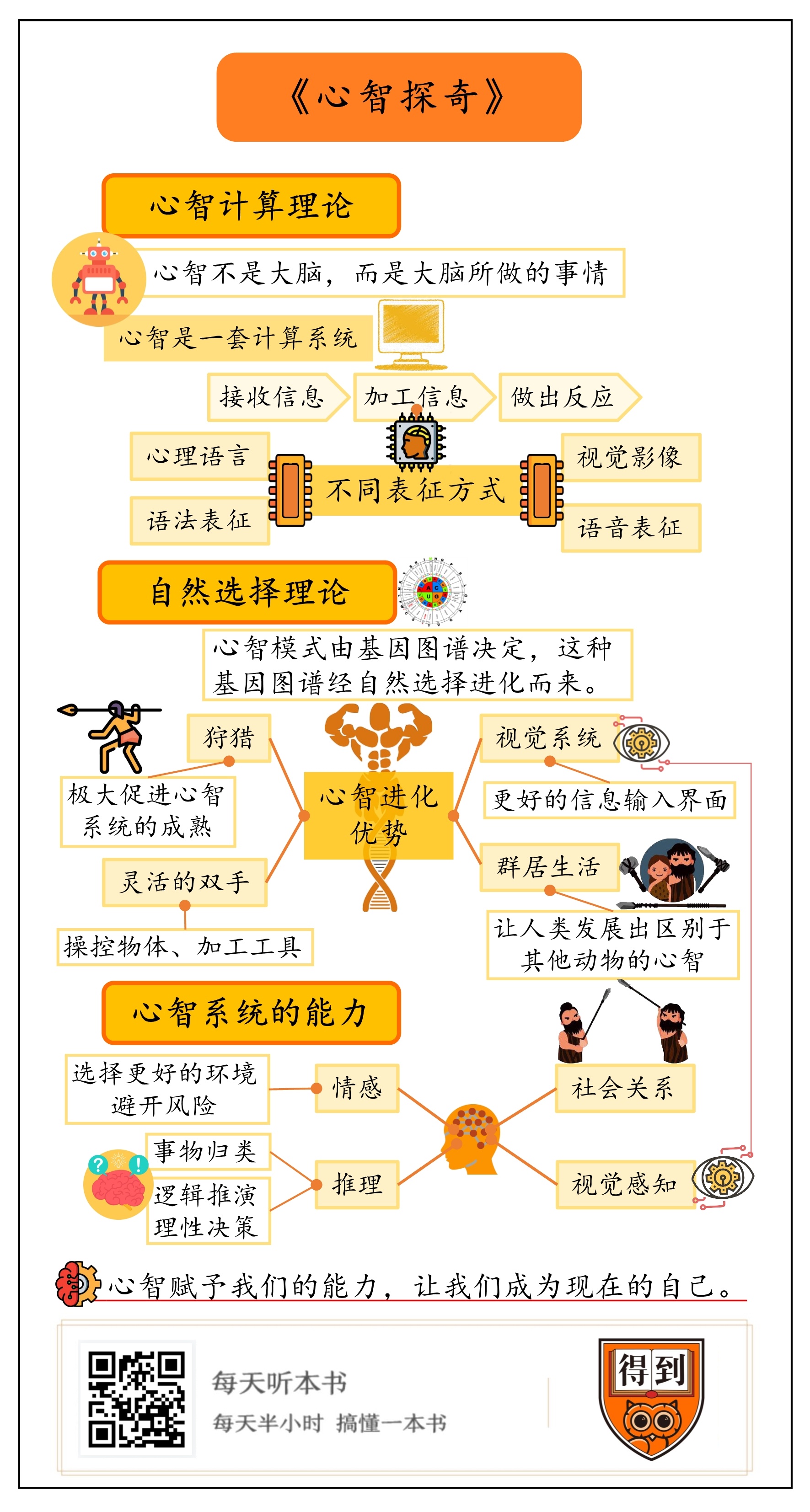

第一,在平克看来,人类的心智究竟是什么?

第二,人类心智打哪来,是如何产生的?

第三,我们这套心智系统的作用是什么?

你好,欢迎每天听本书。我是袁泽。今天我们要啃一本认知心理学领域的大部头。这就是大名鼎鼎的《心智探奇》。

它的作者,是史蒂芬·平克,曾经在麻省理工学院、哈佛大学任教。是公认的,当代世界上最著名的认知心理学家和语言学家。

平克在认知心理学领域有多重要?假如把这个学科比作一个商场,把其中的细分学科比作商场里的店铺。比如有人研究语言学习、有人研究非理性行为、有人研究情感,等等。那么,平克就是这个商场的规划者。

平克对于人类心智的研究,让“心智”这个模糊的话题,从传统的神学、哲学层面的讨论中解脱出来,转向科学层面的解释。平克把抽象的情绪、情感、信念、想象都变成了具体的信息,把心智研究纳入到了神经科学,让虚幻的概念,可以被测量,被研究。基于这个共识,才有了后来脑科学和神经科学的一系列成果。

今天的这本书,是平克著名的“语言与人性”四部曲之一。总的来说,这四部作品,汇集了平克关于“人”的思考,也就是,人的本质到底是什么?其他三本还有,《语言本能》《思想本质》和《白板》,[每天听本书]都为你解读过。

咱们今天要说的这本《心智探奇》,主要讲的是,人的心智究竟是什么?心智会带给人类怎样的能力?

特别提醒,这本书,最早写于1997年。书中的很多观点,在今天,已经不能算是最前沿的科学结论了。但平克的这些思想,仍然值得去了解。因为它就像心智这个学科的一张总设计图。不管你在哪个局部施工,搞研究。揣着它,你都能时刻明白,此时此刻,自己在哪。简单说,它会给你提供一个,识别心智这个大学科的全景框架。

接下来,我将分成三个部分,为你分享平克的心智理论。第一部分,我们说说,在平克看来,人类的心智究竟是什么?第二部分说的是,人类心智打哪来,是如何产生的?第三部分,我们再简单说说,这套心智系统的作用是什么?平克说,正是心智赋予我们的能力,让我们成为现在的自己。

好,我们先来看第一个问题,在平克看来,人类的心智是什么?

直接回答这个问题之前,我想先和你分享平克的一段话,在这本书的开篇,平克是这么说的:“为什么小说里有那么多机器人,生活中却一个也没有呢?我倒是很想花大价钱买一个机器人,让它帮我收拾碗筷或者给我跑腿。不过在这个世纪里,我是没机会了,恐怕下个世纪也悬。”当时是1997年。

你看,在那个时代,强如平克这样的科学大牛,也没有想到,在21世纪,打扫卫生、给人跑腿的机器人,已经完全不是什么新鲜事了。

然而,平克的这种预测,并没有错。我们今天见到的这些机器人,甚至是人工智能,虽然可以完成人们赋予的任务,但这远远不是平克想要的那种。平克所说的机器人,不是能完成指令的机器设备,而是让机器拥有人类的心智。

但想要让人工智能拥有人类心智,这太难了。到目前为止,也没有见过谁能做得到。况且,让机器拥有人类心智,你总得先搞明白,人类心智本身,究竟是怎么回事吧。但就这点,我们目前就还差得远。

说了这么多,平克是想告诉我们两点。第一,人类的心智模式就像是一个黑箱,谁都没有打开看清楚过,它很复杂。第二,想要理解这么复杂的人类心智,还真就有一个突破口,那就是,我们可以想象出一个完美的、和人类一样的机器人,应该是怎样的。

从这个角度出发,你就会发现,让机器拥有人类的心智,绝不仅仅是给机器安上一个只能够接受指令的某个具体装置,这样的机器人我们见多了。拥有人类心智的机器,一定是能够独立观察、推理、判断和思考的,拥有人类心智的机器,能够调动起身体的各个部分,共同完成任务。换句话说,想要让机器和人一样,需要的不是某个具体的,类似人脑的“器官”,而是一套完备的系统。

在平克看来,这也就是人类心智的本质。心智不是大脑,也不是我们的各种思维活动。平克说,所谓心智,就是一套由计算器官组成的系统,它经过自然选择的设计,来解决我们祖先在茹毛饮血的生活中,所面临的生存问题。

这话听起来有点绕口,简单来说就是,心智不仅仅是大脑,更是大脑所做的事情,也就是说,由大脑作为发起点的,一套用来解决实际问题的系统。

“心智是一套计算系统”,是平克心智理论的出发点。

下面我们就具体来说说,平克所说的人类心智,究竟是一套怎样的系统。

回答这个问题之前,我有必要给你补充一下当时的背景。平克在写这本书的时候是1997年。从20世纪70年代开始,美国掀起了一场计算机革命风暴,逐渐影响到世界各地。计算机技术和产业的兴起,带动了一大批科学技术的进步,也深深影响到了一代人的思维方式。比如,硅谷创业之父,格雷厄姆就曾经说过:“我们生活中的一切,都正在成为计算机。”

平克也不例外,他也深受这种计算机思潮的影响,认为心智的这套运行系统,也类似于计算机系统,而这个系统,是我们进化来的。这就是平克关于人类心智的第一个理论——心智计算理论。到目前为止,在学界,这套理论仍旧是认知科学中最具代表性核心理论之一,也是哲学领域中的研究热点。这种理论认为,自然界有一套自己的算法系统,人的心智现象,就是这些算法的一种表现。

在“心智计算理论”中,平克提出了所谓的“计算机隐喻”。说的是,人脑就像是一台计算机。人的认知过程和心理活动,其实就是一种“计算”活动。计算机通过芯片、内存条来保存数据,我们的心智就主要依靠大脑的神经元,来接受刺激、加工信息、做出反应。

那这套心智模型,具体是如何运转的呢?在平克看来,就像计算机接收指令,然后进行处理一样,我们的心智,把接收来的信息,用不同的表征方式,在大脑中进行加工,然后让我们做出具体的反应和行为,这也就是最后的输出阶段。

注意,在这里有一个重要的概念:“表征”。平克认为,表征就是信息在我们头脑中的呈现方式,它相当于计算机中的存储的数据类型。举个例子,比如当我们听到“大象”这个词时,想到的就是一个体型巨大,有着长鼻子大耳朵的哺乳动物的形象。“体型巨大”“长鼻子”“大耳朵”,都是我们头脑中对大象的视觉图像表征。

你可能会问,平克究竟是怎么知道,大脑是这么个运转方式呢?总不会是拍脑门想出来的。当然,科学家们也做过一系列的实验,结果发现,用这个模型来解释大脑的工作方式,还真就很合适。

比如说,心理学家们做过这样一个,关于人们的注意力和反应速度的实验:参与这个实验的志愿者们,坐在一个屏幕面前,眼睛盯着屏幕,时刻保持着专注。因为每隔几秒,屏幕上就会有一对字母一闪而过。志愿者们被要求,当屏幕上出现相同的两个字母时,比如两个大写的A,或者一个大写A一个小写a时,要马上按下一个正确键;而当屏幕上出现不同的字母,像是AB时,就要快速按下另一个错误键。

最终,科学家们发现,就算是同一个字母,被试者们的反应也存在很大区别。比如说,当被试者看到两个大写A,或两个小写a时,他们的按键速度和正确率,都要好于大小写同时出现的情况。但是,如果屏幕上先出现一个字母,几秒钟后,再出现另一个字母,让被试者判断是不是同一个字母时,结果就和字母的外形完全没有关系了。无论是两个大写A,还是一个大A,一个小a,得到的正确率和反应时间,几乎没有什么差别。

听到这,你可能还是很迷惑,这个实验结果说明了什么呢?平克认为,这个实验,可以揭示出人脑中,至少4种主要格式的表征,也就是信息在头脑中,以一种怎样的形式存在。

首先,第一种表征,是视觉影像。人们刚刚接触到一个信息时,会不自觉地在头脑中将它可视化,而且这个视觉形象,就像一个二维的,有模糊轮廓的图像。所以,当人们看到屏幕上同时出现两个大写A时,会毫不犹豫地按下正确键,这是依靠视觉表征做出的反应。

但是,当我们有了足够的反应时间,就需要靠其他的表征来处理信息了。这也就是为什么,当两个相同的字母,无论大小写,分别先后出现时,人们判断时的正确率和反应时间,都没有太大的区别。

那么,其他几种表征,又都是什么呢?

第二种表征,是语音表征,就像是我们心智中的播放器。我们除了通过视觉表征,还经常通过语音输入来接受信息。语音表征也是我们短期记忆的重要组成部分,当我们查一个电话号码时,都会默念几遍,能暂时记住,这个时候,信息在大脑中的存在方式,就是语音表征。

除此之外,还有语法表征,这是我们说话时的规则系统。平克和相当一部分语言学家都认为,我们大脑中有一套固定的语法规则,就像是计算机的默认系统。后来,受母语环境影响,我们大脑中的语法规则,就会逐项稳定下来。学习外语的时候也是一样,当你开始学一门新语言时,往往会觉得不习惯,这就是因为你的头脑中,还保留着中文的语法系统,你需要刻意地去调整原来的参数,来适应这门外语。

最后一种表征,是心理语言,这是一种思维语言。当你读完一本书时,你可能已经忘掉了这本书是用什么字体印刷的、某个观点出现在第几页,这些类似的信息,你带走的,是这本书讲了什么内容,有哪些核心观点。这就是心理语言在起作用。心理语言能帮我们抓住关键信息和重要的意义。

总的来说,这四种表征,就像是给计算机输入的四种不同指令,根据这些指令,我们就可以调动心智中的不同模块,进行加工和计算,最后做出具体的行动。

以上就是第一部分的内容了。在平克看来,人类的心智,是一套像计算机一样的系统,我们心智的组成部分,就是计算机的各个模块,经过了精密的设计,有着自己的算法。

如果说,人类的心智像是一台精密的计算机,那么,这台计算机,又是谁设计出来的?也就是说,我们的这套心智模式,是如何形成的?接下来的第二部分,我们就来回答这个问题。

平克认为,我们的心智模式,是由我们的基因图谱决定的,而这种基因图谱,是经过自然选择进化而来的。这也是我们今天要说的,平克关于心智模式的第二个理论——自然选择理论。

简单来说,平克认为,人类其实就是基因的生存机器,我们通过基因复制,淘汰了不利于生存的基因,留下对自己繁殖有帮助的基因。这样的方式,让我们的身体和大脑不断进化。经过数百万年,基因渐渐发展出了一套复杂的“技术”,来确保它们在激烈的竞争环境中,得以生存和延续。

说到这,咱们就自然而然地引出了一个问题:在进化过程中,基因本身是没有智慧的,它们只是在机械的复制自己,那人类这种高级的心智活动,又是怎么产生的呢?

平克说,之所以是人类进化出了心智模式,而不是土拨鼠、鲶鱼或者虫子,是由于我们的祖先,先天占据了四个优势,这四个优势,让人类更早地进化出了因果推理能力,从而获得了高级心智。我们一个个来看。

帮助心智进化的一个因素,是我们的视觉系统。作为灵长类动物,在感知外部世界时,一个最重要的途径,就是通过眼睛来看。科学家们发现,像恒河猕猴这样的动物,它们的一半大脑,都是分配给视觉的。

那对于心智进化来说,视觉怎么就比其他感官更占优势呢?平克认为,视觉帮我们建立了立体感,用两只眼睛观察点的不同,来感受深度。有了这种能力,你就可以在树上灵活地移动,可以准确计算自己和猎物之间的距离。同时,眼睛还能分辨不同颜色,通过食物外表,比如果实的颜色是鲜艳的,还是深灰色的,就能判断该不该吃。

你看,如果没有视觉系统,我们对于外界的感知,会相对来说迟缓很多。视觉,能让我们快速了解外界环境,帮助我们获得更准确的生存信息。这相当于是,视觉系统发达的动物,天生就有了一个更加便捷、高效的输入界面,为下一步信息处理,提供了一个好的基础。

有了好的信息输入界面,只是心智进化的第一步,想要演化出发达的信息系统,还有一个前提,那就是有足够多的信息进入大脑。那这么多的信息,光靠眼睛看可远远不够,它们又是从哪里来的呢?这就要提到心智进化的第二个因素了,它就是“群居生活”。

群居生活的好处很明显。它让我们的祖先,可以有效地保护自己,最大程度上避免独自面对天敌的攻击,它还可以提高觅食效率,通过分工合作获得更多的食物。

但对于心智进化来说,这些都不是最重要的。群居生活给我们的心智进化带来的最大好处是,信息的价值得到了成倍的增加。群居的动物,可以单纯地靠交换知识和信息,就能获得收益。这使得汇入大脑的信息,要比其他动物多得多,这就对心智系统加工信息的效能,提出了更高的要求。

还有一点,群居生活,也对动物提出了新的认知挑战。既然处在一个社团中,就免不了会产生不平等,会竞争各种资源,社会性动物时刻都面临着被同类杀害、抢夺勒索、亲友背叛之类的风险。所以平克说,每个社会性动物,都要在汲取群居收益和承受群居痛苦之间保持平衡。这就创造出一种压力,迫使动物只有变得更加聪明,才能做出正确的选择。可以说,正是这种群居的生活模式,让我们的祖先们进化出了合作、竞争等社会行为,这些行为让我们发展出了区别于其他动物的心智。

除了好视力和群体生活外,心智进化的第三个先决条件,是我们的双手。

直立行走,让我们的双手被解放出来,来抓握和操控物体,还可以从不同的地点拿来原料,加工成工具,然后用在最有用的地方。这些都会在很大程度上,帮助我们的心智和身体,协同进化。

智能进化的最后一个条件是,狩猎。这是我们祖先最常见的获得食物的方式。狩猎可以让我们在条件更差的地方生存下来,狩猎剩余的东西可以让我们供养后代。

在原始生活中,肉类在人的食物比例中占很高的比例。那个时候我们的祖先一是还没有掌握加工食物的技巧,不会加工植物来食用,二是相对于蔬菜,肉类能给我们提供更多的营养。

除此之外,在原始社会,肉类还成为了生活中的主要货币。要知道,打到猎物这个事情,是很偶然的,不是身体壮就可以。当时,也没有冷藏方法,食物会随时腐烂。风水轮流转,你如果有吃不了的食物,就分给我,这样一来,哪天我的食物富裕了,自然也会给你。平克说,这种方式,形成了原始社会里常见的男性互惠同盟。

猎手剩余的食物,还有其他市场。可以供自己的后代享用,也可以拿来给雌性,获得更多的交配机会。因为在很大程度上,女性的力量不如男性,为了保障自己的后代顺利存活,就会选择和竞争能力强的男人生孩子。可以说,这就是最早的资源交换了。

你看,狩猎最初的目的是生存,但就在这个过程中,逐渐形成了固定的社会关系,大脑对于这些关系的加工处理,也极大地促进了心智系统的成熟。

以上就是第二部分的内容了。在平克看来,我们的心智,是经过自然选择,逐渐进化来的。而让我们实现心智进化的前提条件有四个,分别是视觉系统、群居生活、灵活的双手,还有狩猎。

我们再来简单说说最后一个问题:我们现在这套成熟的心智系统,在本质上,到底有什么功能?

在平克看来,心智的进化,让我们拥有了视觉感知、社会关系、推理和情感这四个底层能力,也正是这四种能力,让我们成为了现在的自己。

视觉感知和社会关系,我们在第二部分已经说过了,随着心智的发展,这两种能力也会不断强化,趋于完善,这里就不再过多阐述了。咱们重点来看推理和情感,也就是有了高级的心智功能,才会表现出的能力。

先来说推理。推理就是从已知的,或者是假设的事实中,得出结论的思维过程。平克认为,我们每个人都有推理能力,但并不是每个人都是优秀的科学家。从这个角度来看,心智的进化,目的并不是让我们变得越来越聪明,而是让我们更好地应对所处环境。推理能力,依然是自然选择的结果。

具体来说,在思考的过程中,首先会把事物进行分类,就好像是把不同事情,放在不同的盒子里,然后给每个盒子贴一个标签。遇到不同问题时,就可以根据标签,结合以往的经验,从迅速从不同的盒子里找到答案。

虽然我们不能穷尽式地了解,每个事物的具体特性,但是我们可以观察到它们最明显的特征,总结出共同点,把相同的事物归为一类。我们的分类越细化,再遇到新问题时,推理过程就越容易。这就是我们的底层思维方式。从我们的祖先判断哪些东西能吃,哪些东西不能吃,到今天,面对一位女士,我们判断是该叫姐姐还是该叫阿姨,都是这么一个思维过程。

这种推理能力,还包括逻辑推演,我们会自然而然地推测,一件事情和另一件事情之间的关系;也包括基本的算术能力;还有关于概率的直觉,帮我们评估外界信息,在自己认知范围内,最大程度上做出正确的决策。

这些都是心智赋予我们的推理能力。也正是这种推理能力,让人类的思维活动变得极其复杂。我们的推理能力,就好像是计算机中的信息处理系统,让进入大脑的纷繁复杂的信息,得以分门别类,让人具备了相对理性的思维。

说完了理性的推理能力,下面我们再来看看,人类感性的一面,也就是心智赋予我们的另一大能力——情感。

一说起情感,你可能会觉得,如果把人的心智比作是一台计算机,情感,似乎是没有地方来安放,它不像发达的视觉系统,能帮我们有效地获取食物、发现危险,也不像推理能力,帮我们做出理性决策。那干嘛还有进化出这么一套,看起来没什么用的情感系统呢?

其实,在平克看来,情感系统,也是一项精巧的设置,能帮我们选择更好的环境,避开风险。

来说一个典型的例子——恶心。你平时看到蛇、毛毛虫、蜘蛛,或者是一些腐败的东西、粪便、呕吐物,肯定或多或少,都会觉得不舒服。但是,这种恶心的表现,恰恰是人类演变过程中,进化出的一种非常重要的情感特征。

这是因为,凡是让我们感到恶心的东西,一般都带有大量的细菌、寄生虫和有害微生物,如果过分接触这些东西,很容易生病,严重的时候,还会有生命危险。而恶心,会使我们自然而然地远离这些东西。更重要的是,这种情感,有很大一部分,是刻在我们基因中的。我们不需要通过后天学习,再去避免承受这些风险。

这就是情感系统的作用。当然,我们这里只是举了一个例子。像是喜爱、恐惧这些情感,也都有各自的用处,而且,和我们祖先最初的生存需求,息息相关。

总而言之,视觉感知、社会关系、推理和情感,构成了我们心智系统的最主要功能。它们之间相互协同进化,从而塑造出了现在的我们。

好,这本《心智探奇》就为你介绍到这里。

最后,多说几句,我自己的感受。我们对于人类大脑的模型,一直都是一个比喻。在工业时代,很多科学家都认为,人类心智是一台精密的机械装置。而到了平克所处的计算机时代,研究者又倾向于把人类心智看作是计算机,认为心理发展、语言学习的过程,本质上都是信息输入、加工、再输出的计算系统。

我们对大脑机制的解释,总是依赖于目前最先进的计算工具。

所以我很好奇,当更新一代的计算工具,比如大家热议的量子计算机,甚至是我们现在还无法想象的计算工具出现时,对于人类大脑,一定会有更加颠覆的理论模型。这么看来,仅仅研发工具的过程,就在拓展我们对于心智的认识。

撰稿、讲述:袁泽脑图:刘艳脑图工坊

划重点

1.我们的心智,是经过自然选择,逐渐进化来的。而让我们实现心智进化的前提条件有四个,分别是视觉系统、群居生活、灵活的双手,还有狩猎。

2.视觉感知、社会关系、推理和情感,构成了我们心智系统的最主要功能。它们之间相互协同进化,从而塑造出了现在的我们。