《征服与革命中的阿拉伯人》 刘怡解读

《征服与革命中的阿拉伯人》| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,是英国历史学家尤金·罗根的《征服与革命中的阿拉伯人》。这是一本740多页厚,56万字的书,它的英文原书名就叫《阿拉伯人史》。不过,本书讲述的历史,可没有追溯到遥远的阿拉伯帝国时代。它截取的开端,是1516年。那一年,奥斯曼土耳其开始了对埃及的征服,把阿拉伯民族的主要聚居区纳入自己治下。之后500多年,阿拉伯世界发生了许多我们耳熟能详的大事,比如奥斯曼帝国崩溃、五次中东战争和两次海湾战争。尤金·罗根的这部通史,回顾的就是这5个多世纪里,中东地区的风云变幻。

如果你是一位关注国际新闻的朋友,你一定会有这样的感觉:在全世界的主要地理板块里,中东经常和军事冲突联系在一起。它既是重要的能源产地,又有复杂的民族、宗教矛盾,这吸引了各方势力插手其中,使局势变得异常混乱。阿拉伯人作为中东地区的原住民,在这些冲突中一直是主角。像20世纪的5次中东战争,参战的一方就是阿拉伯国家联盟,另一方则是犹太人建立的以色列。但阿拉伯人在这些战争中,胜得少、败得多,蒙受了巨大的军事和领土损失。这给许多人留下了很深的负面印象,觉得阿拉伯人是因为不团结或者不重视科技,才被小小的以色列打败的。进入21世纪,阿拉伯国家更是深陷在恐怖主义、内部政争和难民危机的冲击中,处境愈发窘迫。除去波斯湾周边的几个石油“土豪”国外,每当新闻里出现阿拉伯国家,关键词几乎都是战争、难民或者恐怖袭击。

我曾经请教过本书作者罗根教授:为什么在近代以来的历史上,阿拉伯民族非但没能重现古典时期的辉煌,反而沦为黯淡的失败者呢?这究竟是内因还是外因导致的?罗根告诉我,其实,最近500多年的阿拉伯人史,存在两条主线。一条是它被强大的外部力量纳入新的国际政治规则,被迫接受和适应的过程。另一条则是阿拉伯人中的有识之士,尝试建立符合自身需要的政治、经济制度的探索。本书标题里的“征服与革命”,说的就是这两条线,它们和我们中国的近代史,有着极高的相似度。只不过,阿拉伯人被外部势力统治的时间更长,经历也更坎坷,现状暂时还不理想。但如果因为结果不理想,就全盘否定阿拉伯人的努力过程,甚至对他们出言嘲讽,显然是不公正的。

不仅如此,许多讲述中东现代史的书籍,只关注战争和混乱,这其实也是一种偏见。拿阿拉伯国家来说,他们主导建立了今天的全球原油定价系统,还是不结盟运动的发起者,对世界和平与繁荣自有一番贡献。只有超越狭隘的“胜者为王”思维,全面审视过去500多年阿拉伯历史的来龙去脉,我们才能洞察中东问题的真相,并对历史人物产生“理解之同情”。而这本《征服与革命中的阿拉伯人》,就是从阿拉伯民族的视角,回顾中东近现代史的绝佳读物。它不仅记录了最近500多年,中东地区的每一场战争和每一位君主,还描写了阿拉伯世界的政治家、学者以及社会活动家,为寻求独立、富强做出的努力,填补了此前的研究空白。这就是为什么,本书英文版在2009年刚一问世,就被《经济学人》《金融时报》和《大西洋月刊》评为“年度最佳图书”,随后又被翻译成18种外语。我解读的中文版,是根据2018年的英文修订版翻译而来,资料经过了更新,相信它一定会让你有所收获。

本书作者尤金·罗根,现任英国牛津大学中东研究中心主任,被《泰晤士报》誉为“英语国家研究中东近现代史的头号权威”。他告诉我,自己在少年时代,就随父亲在中东国家居住,早早学会了阿拉伯语,后来又在哈佛大学取得中东研究博士学位。为了写作本书,罗根查阅并引用了大量阿拉伯语文献,力求做到全面客观。除了学者这个身份,罗根还是英国议会和外交部的中东事务顾问。他站在“局内人”角度做出的分析,进一步增加了本书的权威性。

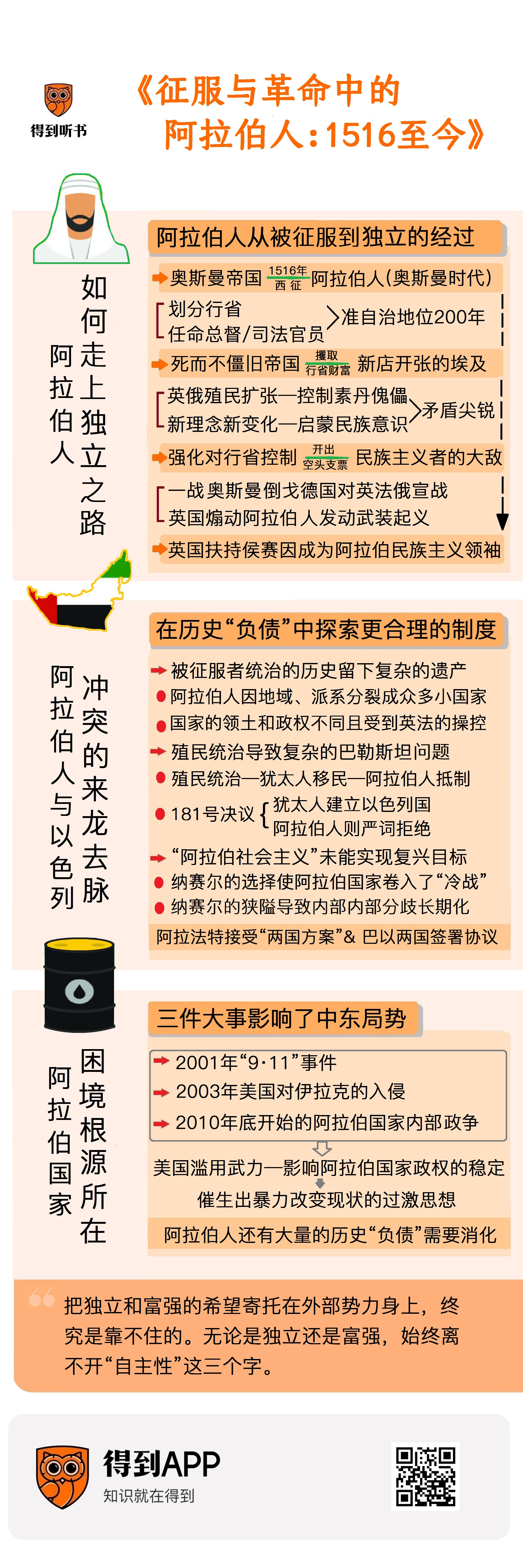

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,从16世纪初到20世纪初,奥斯曼帝国是怎样治理阿拉伯人的,阿拉伯民族又是如何获得的独立。在第二部分里,我会带你回顾阿拉伯人与以色列冲突的始末,并分析阿拉伯国家无法取胜的原因。最后,我再为你总结一下,21世纪初阿拉伯国家的困境,根源何在。

开始讲述本书的内容以前,我先问你一个问题。今天,许多阿拉伯国家的国旗上,都有白、黑、绿、红四种颜色,它们的别称叫做“泛阿拉伯色”。还有一些国家选用的是四色中的三种。你知道其中有什么特殊含义吗?

原来,白色象征的是阿拉伯民族第一个世袭王朝:公元7世纪建立的倭马亚王朝。这个王朝使用白色旗帜,所以在唐代史书里也叫“白衣大食”。所谓“大食”,就是“塔伊”的音译。塔伊是阿拉伯人的一个部落,唐朝君臣从波斯人口中听说了这个部落,误以为它代表全体阿拉伯人,于是起了“大食”这个国名。继倭马亚之后,阿拉伯世界又出现了阿拔斯和法蒂玛两个王朝,分别使用黑色和绿色旗帜,中国史书称其为“黑衣大食”和“绿衣大食”。这样看来,白、黑、绿三色,代表的是阿拉伯人的政治传承。至于红色,它是伊斯兰教创始人穆罕默德的后裔,圣城麦加的统治者哈希姆家族的旗帜颜色,代表阿拉伯人的宗教传统。四种颜色加在一起,象征阿拉伯民族在历史和文化上是一个整体。

不过,三个“大食”王朝建立的时间,远在公元7到10世纪。经过几百年变迁,它们逐渐变得四分五裂。进入13世纪,中东大部分领土落入了马穆鲁克帝国手中。所谓“马穆鲁克”,就是阿拉伯人豢养的少数民族士兵。他们在势力坐大之后,反过来夺取政权,成为阿拉伯人的主宰者。但马穆鲁克的统治,只维持了200多年。1516年,突厥人建立的奥斯曼帝国发动西征,在一年时间里吞并了马穆鲁克帝国的全部领土。阿拉伯人从此迎来了奥斯曼时代。

有意思的是,奥斯曼帝国虽然是外来征服者,但它和阿拉伯人的关系起初并不差。毕竟,突厥人的统治,比马穆鲁克要宽松一些。奥斯曼帝国把阿拉伯人聚居区划分成20多个行省,帝国的最高统治者,也就是素丹,只任命行省总督和司法官员,日常事务还是由阿拉伯人自己负责。对农村和沙漠地区的阿拉伯部落领袖,素丹也给出了很高的自由度。加上突厥人同样信仰伊斯兰教,阿拉伯人在他们统治下,居然享受了200多年的准自治地位,某些时候甚至可以跟奥斯曼素丹讨价还价。

但是,进入18世纪末,双方的合作渐渐维持不下去了。穷兵黩武的奥斯曼帝国,因为常年对外用兵,财力日益枯竭,决定加大从海外行省攫取财富的力度。阿拉伯人呢,一向渴望拥有更大的自主权,当然不肯就范。僵持之下,一些行省的总督决定跟阿拉伯人合作,脱离江河日下的旧帝国。奥斯曼素丹派驻埃及的高级将领穆罕默德·阿里,就在1805年自封为总督,把埃及变成了世袭的独立王国。这个新诞生的埃及王国,一度攻占了今天的沙特、巴勒斯坦和塞浦路斯,与素丹分庭抗礼。日后埃及在整个阿拉伯世界的领袖地位,基础就是在这一时期打下的。

问题在于,无论是“新店开张”的埃及,还是死而不僵的奥斯曼帝国,都不是19世纪国际舞台的主角。船坚炮利的欧洲强国,作为中东游戏里的新“玩家”,开始登场了。在这些国家里,英国对奥斯曼帝国的阿拉伯行省最感兴趣,俄国则觊觎奥斯曼人在东欧和南欧的领土。但是,英俄两国彼此又互相提防。他们认为:如果直接肢解奥斯曼帝国,一定会造成巨大的混乱,让竞争对手获利。与其如此,不如保留奥斯曼素丹这个傀儡,从政治和经济上控制它,再逐步蚕食它的海外领土。类似的策略,帝国主义列强在晚清也曾经用过。而穆罕默德·阿里统治下的埃及,因为扩张速度太快,威胁到素丹的合法性,成为了众矢之的。1840年,英俄两国公开与奥斯曼素丹结盟,逼迫埃及从整个阿拉伯半岛撤军。奥斯曼帝国随后还强化了对阿拉伯行省的控制,突厥人与阿拉伯人的矛盾变得越来越尖锐了。

欧洲列强的插手,给阿拉伯人的命运带来了双重影响。在埃及、叙利亚等行省,欧洲商品、资本和学校开始接踵出现,英法两国还主导修筑了苏伊士运河。这些新变化,给保守的阿拉伯社会带来了重大冲击。阿拉伯人中的年轻精英,现在也有机会到欧洲留学,接触先进的政治理念和科学知识。他们像中国晚清的革命志士一样,逐渐产生了寻求民族独立、建立现代国家的意识。统治阿拉伯人近400年的奥斯曼帝国,自然也成了民族主义者眼中的大敌。

但是,如果从更宏观的视角看,无论是阿拉伯人还是奥斯曼帝国,都是欧洲殖民扩张的受害者。在富国强兵、抵御外侮方面,双方是有共同语言的。奥斯曼帝国呢,也的确在1908年爆发了内部革命,建立了一个少壮派新政权。新政权宣布,他们要让帝国治下的突厥人、阿拉伯人以及一切民族享有平等的政治权利,还会让阿拉伯人在中央政府里担任高官。这样的承诺,对阿拉伯精英是很有吸引力的。毕竟,在当时奥斯曼帝国的2400万人口里,阿拉伯人占到1/3。如果他们能和突厥人平起平坐,分享顶层的政治、经济资源,那名义上的独立,其实也没有多么迫在眉睫。问题在于,奥斯曼政权开出的是一张空头支票。他们很快就回到了偏袒突厥人的立场,还四处捕杀阿拉伯民族主义者。正是在这样的背景下,1914年,第一次世界大战爆发了。

听到这里,你可能已经发现了:20世纪初的奥斯曼帝国和辛亥革命前夜的晚清,虽然有许多共同点,但差异也很明显。阿拉伯人对争取民族独立,只有朦胧的意识,在理论、组织和武装斗争方面都缺乏准备。但是,“一战”的爆发改变了一切。奥斯曼帝国站在德国一边,对英法俄三国宣战,中东变成了交战前线。这个时候,英国也就改变了不瓦解奥斯曼帝国的立场,开始煽动阿拉伯人发动武装起义了。1915年,英国政府秘密联络上了一位阿拉伯贵族。此人名叫侯赛因,是伊斯兰教创始人穆罕默德的后代,威望很高。英国人承诺:只要侯赛因领导阿拉伯人,用武力反对奥斯曼帝国的统治,英国将在战后,帮助阿拉伯人建立独立的国家。为了表示诚意,英国还为侯赛因提供军费,并给他派去了一位军事顾问。这位顾问,就是大名鼎鼎的“阿拉伯的劳伦斯”。1916年6月,侯赛因在圣城麦加揭竿而起,发动了阿拉伯大起义。当时他用的军旗,就是前面提到的白黑绿红四色旗,它也是阿拉伯民族主义的象征。

问题在于,英国政府的承诺,不光给了侯赛因一个人。1916年,他们还和法国达成了瓜分中东领土的秘密协定。根据这份协定,英国将在战后获得今天的伊拉克、约旦和科威特,法国则会吞并今天的叙利亚和黎巴嫩。这样一来,阿拉伯人争取独立的希望刚刚萌芽,就被他们的英国盟友出卖了。到了1917年,英国政府为了答谢本国犹太人社团对战争的贡献,又主动提议:战后在巴勒斯坦地区建立一个“犹太民族家园”,也就是今天的以色列国的前身。而对这些相互“打架”的承诺,阿拉伯人几乎一无所知。他们浴血奋战两年半,帮助英国占领中东大片领土,加快了奥斯曼帝国的覆灭,却没有获得相应的回报。这也是半殖民地半封建地区在争取独立时,反复遭遇的悲剧。

好了,以上就是本书记录的,阿拉伯人从臣服于奥斯曼帝国,到争取民族独立的经过。这段历史,足足有400多年长,它留下了复杂的遗产。首先,奥斯曼帝国的衰亡不是一蹴而就的,不同地区的阿拉伯人,对独立事业的态度差异很大。比如埃及,它在19世纪初就摆脱了奥斯曼人的统治,建立了自成体系的政治、经济制度。要埃及人加入一个更大的、统一的阿拉伯国家,他们是不乐意的。沙特王国的开国君主伊本·沙特,从前是一位不受约束的部落酋长,他也不肯牺牲个人利益,参加民族主义运动。因此,“一战”结束后,阿拉伯人实际上分裂成了三派:以埃及为首的北非居民是一派,沙特和波斯湾部落是一派,阿拉伯半岛北部的势力又是一派。这种分裂一直延续到了今天。

其次,“一战”期间,英国扶持侯赛因当上了阿拉伯民族主义的领袖。但在独立运动内部,并不是所有人都拥护他。老侯赛因是一个思想保守,与时代格格不入的人物。他希望建立的,是一个政教合一的阿拉伯封建王朝,这根本就是开历史倒车。但老侯赛因的几个儿子,却属于开明派,他们愿意当立宪君主,建立欧洲式的现代国家。除了这些旧贵族,阿拉伯人里还有共和派。他们想要一个囊括阿拉伯半岛领土,不受历史拖累的共和国。这样一来,除了前面提到的地域之争,阿拉伯人里还出现了派系对立,这就使他们在反对帝国主义入侵时,更缺少合力了。

最要命的是,阿拉伯人还摆脱不了英国的影响。从19世纪开始,英国就深度介入了奥斯曼帝国内部的阿拉伯人问题。1916年的阿拉伯大起义,他们也是直接支持者,这让一些阿拉伯精英对英国产生了幻想。“一战”结束后,阿拉伯人明知道英法就要瓜分中东,还是在1919年试探性地建立了一个独立政权。这个政权的版图,相当于今天的叙利亚和北伊拉克。阿拉伯人认为,只要说服英国政府支持他们,独立事业还是有希望的。但英国显然更看重法国的友谊,他们在1920年,依然按照之前的秘密协定,与法国平分了中东。阿拉伯人政权很快就被法国军队消灭了。

不过,英法两国在“一战”期间,也蒙受了巨大的经济和人口损失。要事无巨细地管理新吞并的阿拉伯领土,他们是没有余力的。于是,殖民当局用上了“分而治之”的策略。法国把地中海西岸的一小块领土分裂出来,建立了一个新国家黎巴嫩。黎巴嫩的居民,有一半是天主教徒,跟主流的伊斯兰教徒观念不合,愿意与法国合作。这就阻止了黎巴嫩和更大的叙利亚结成同盟。英国呢,也创建了一个“人造国家”约旦,让侯赛因的二儿子阿卜杜拉去当国王。阿卜杜拉的弟弟费萨尔,则被送到巴格达,当上了新的伊拉克王国的君主。这样一来,整个中东的阿拉伯人聚居区,就变成了一串分裂的小国家。这些国家的领土和政权各不相同,背后又受到英法的操控,统一的意愿渐渐变弱了。

但是,有一个地区却并没有平静下来,它就是中东最新的“火药桶”巴勒斯坦。“一战”结束后,英国控制了巴勒斯坦。他们按照战时的承诺,允许犹太人向当地移民,还批准他们在巴勒斯坦购买土地。从1919年到1939年,犹太人买下了巴勒斯坦5%的土地,迁入了30多万移民,经济地位日益上升,这让当地的阿拉伯原住民感到如临大敌。1936年,巴勒斯坦的阿拉伯民族主义者发动了一场历时三年的武装起义,给殖民当局造成重大冲击。英国政府被迫宣布,将逐步限制犹太人迁入巴勒斯坦。但随着“二战”在1939年爆发,形势又一次发生了剧变。

从中立角度看,阿拉伯人和犹太人这两个民族,并没有不共戴天之仇。他们源自同样的祖先,有着数千年和平共处的历史。即使是在英国统治时期,犹太人看上去是受偏袒的一方,但他们和英国政府的关系也不融洽。犹太人社区为了争取政治权利,曾经多次对英国殖民者发动武装袭击。换句话说,在反对殖民统治方面,两个民族是有共同利益的。如果阿拉伯人愿意暂时放下移民问题,和犹太人结成统一战线,双方本来可以实现共赢。但是,巴勒斯坦本地的阿拉伯领袖,要么属于宗教保守派,要么是大地主。他们对眼前利益看得极重,拒绝和犹太人谈判。“二战”时期,一些巴勒斯坦阿拉伯人甚至跑到纳粹德国,希望借希特勒的力量实现民族独立。这就属于彻头彻尾的荒谬了。

对中东来说,“二战”是一个决定性的转折点。英法两国经过又一轮消耗,已经无力维持殖民秩序。纳粹屠杀犹太人罪行的曝光,则激起了世界舆论对犹太民族的同情。新成立的联合国,为了避免民族矛盾升级,在1947年通过了181号决议,提出让巴勒斯坦地区的阿拉伯人和犹太人分别建立自己的国家。犹太人接受了这项决议,建立了以色列国,阿拉伯人则严词拒绝。于是,在1948年,爆发了第一次中东战争。以色列一个打一群,取得了最终胜利。

从纸面实力上看,第一次中东战争,是以色列一国对7个阿拉伯国家。但仔细捋一捋的话,其中大有玄机。前面提到,阿拉伯民族主义者,内部分成好几个派别。约旦之所以参战,是因为阿卜杜拉国王想吞并巴勒斯坦领土,好壮大自己的国家。埃及、叙利亚和黎巴嫩,则是想借参战的名义,把本国最激进的政治活动家送去前线,免得他们在国内筹划革命。简而言之,他们都想借巴勒斯坦问题这个由头,达成自己的政治目标,而不是真的关心当地阿拉伯人的处境。这种复杂的心思,不是一句“不团结”就可以概括的。巴勒斯坦的阿拉伯人,从此也被裹挟进了阿拉伯国家内部的政治斗争。五次中东战争,看上去都是因为巴勒斯坦问题而起,却没能真正帮到巴勒斯坦的阿拉伯居民。

不过,第一次中东战争的失利,也激起了阿拉伯国家的反思。从1952年开始,埃及、叙利亚、伊拉克等国陆续爆发了内部革命。革命者对外打出反对帝国主义的旗号,呼吁阿拉伯人团结一致,对内实行了一些带有社会主义色彩的改革。这股潮流,被称为“阿拉伯社会主义”。本书作者罗根告诉我:“社会主义之所以受到阿拉伯国家的欢迎,是因为它既反对帝国主义的强权政治,也反对旧贵族和大地主对普通阿拉伯人的欺压。它代表了阿拉伯人主动寻求国家现代化的努力。”埃及总统纳赛尔,因为富于个人魅力,领导的又是一个强国,被阿拉伯社会主义者奉为领袖。

但是,纳赛尔这位新领袖,缺点也很突出。作者罗根注意到,纳赛尔的观念非常教条。他给阿拉伯国家划分了三六九等。没有接纳社会主义主张的,被称为“反动”国家,遭到他的疏远。像约旦、沙特和波斯湾沿岸的石油富国,就属于这一类。追随社会主义的,被称为“进步”国家,可以加入埃及领导的政治—军事同盟。但在同盟内部,埃及又是唯一的“老大”,可以对其他国家指手画脚。1958年,叙利亚本来已经同意跟埃及合并,组建一个推行社会主义的“联合共和国”。但因为埃及人把持了新国家所有要职,对叙利亚人颐指气使,这个国家只存在了3年就解体了。

在纳赛尔的负面遗产中,影响最大的是阿拉伯社会主义与波斯湾产油国之间的对立。“二战”结束后,中东作为原油主产地的价值变得越来越突出。1960年,沙特牵头发起了石油输出国组织“欧佩克”,试图从美欧大国手中争夺原油定价权。这种主张和阿拉伯社会主义倡导的反霸权理念,其实是一致的。另外,沙特虽然没有参与阿拉伯民族主义运动,但一直出资支持埃及、叙利亚等国对以色列的战争,属于可争取的盟友。然而,纳赛尔始终排斥沙特,认为不能让这个“反动”国家掌握阿拉伯世界的话语权。这就导致石油这件经济“武器”,始终没有被有效运用起来。直到1973年,纳赛尔去世三年后,沙特才牵头产油国发起石油禁运,帮助阿拉伯国家在第四次中东战争中取得了有利结果。但这个时候,阿拉伯社会主义的高潮已经过去了,它终究没能实现让阿拉伯民族彻底复兴的宏伟目标。

另外,纳赛尔的选择,还使阿拉伯国家深深卷入了美苏“冷战”。一开始,埃及倡导不结盟主义,希望在美苏之间保持中立。但阿拉伯国家经济基础不佳,特别是缺乏工业实力,这让他们的军事机器始终运转不良。为了强化国防,纳赛尔倒向苏联,结果反而沦为了苏联的“冷战”棋子。像1967年的第三次中东战争,就是埃及在收到苏联错误的情报之后,主动发起的,结果却是一场惨败。等到纳赛尔去世,他的继任者萨达特审时度势,在1978年与以色列达成了和平协议。在那之后,阿拉伯国家联盟逐渐解体。各国政府越来越看重具体的国家利益,而不是更宏大的阿拉伯民族的整体目标。这种局面,也一直持续到了今天。

不过,也有一个地区,从新变化里看到了机会,那就是巴勒斯坦。作者罗根注意到,20世纪80年代以前,巴勒斯坦争取民族独立和正式建国的事业,一直被埃及、叙利亚等国裹挟着,很难发出自己的声音。但随着这些国家转向收缩,巴勒斯坦反而迎来了一个“时间窗”。当时的“巴解”组织领导人阿拉法特,在1988年宣布接受“两国方案”,同意在承认以色列存在的前提下,探索建国的可能。1993年,巴以两国签署《奥斯陆协议》,为实现中东和平迈出了关键一步。这也是“冷战”结束前后,中东最重要的政治变化之一。

好了,以上就是本书记录的,阿拉伯人与以色列冲突的来龙去脉。进入21世纪初,阿拉伯民族非但没能迎来久违的和平,反而陷入了更加频繁和剧烈的动荡。作者罗根指出,有三件大事深刻影响了今天的中东局势,它们是:2001年的“9·11”事件、2003年美国对伊拉克的入侵,以及2010年底开始的阿拉伯国家内部政争。

罗根曾经告诉我,在“冷战”时期,许多阿拉伯国家的领导人给国民许下了一项承诺:只要咬紧牙关,打赢对以色列的战争,一切问题都会迎刃而解。但随着阿以关系趋向缓和,这项承诺的基础渐渐靠不住了。普通阿拉伯人,尤其是非产油国的国民,看到自己的国家一再错过经济全球化的机会,生活日益困顿,产生了强烈的苦闷和不满。这个时候,美国又滥用武力“大棒”,影响了许多阿拉伯国家政权的稳定,这就催生出了以暴力改变现状的过激思想。一些激进的政治活动,还被恐怖主义利用,导致叙利亚等国的内战绵延长达十多年。“冷战”结束后一度迎来曙光的巴以关系,也在中东大环境的影响下,重新变得剑拔弩张,造成暴力活动频发。全世界的稳定和安全都受到了挑战。

在罗根看来,阿拉伯人要求建立更合理的政治、经济制度,这种诉求本身是正当的,也值得国际社会重视。但从历史周期看,阿拉伯人被境外征服者统治的时间长达400多年,真正取得独立只有不到100年,这意味着他们还有大量的历史“负债”需要消化。但无论如何,现状不等于永恒,阿拉伯民族依然有希望掌握自己的命运。

好了,关于尤金·罗根这本《征服与革命中的阿拉伯人》的主要内容,就为你介绍到这里。

从16世纪初到今天,阿拉伯民族经历过帝国统治、独立运动、殖民侵略和大大小小的战争,遭遇十分曲折。其中的许多历史遗留问题,并不都是阿拉伯人自身的错误导致的,我们理应报以同情和理解。但在历史的波诡云谲中,我们也应该看到:把独立和富强的希望寄托在外部势力身上,终究是靠不住的。无论是独立还是富强,始终离不开“自主性”这三个字。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

只有超越狭隘的“胜者为王”思维,全面审视过去500多年阿拉伯历史的来龙去脉,我们才能洞察中东问题的真相,并对历史人物产生“理解之同情”。

-

把独立和富强的希望寄托在外部势力身上,终究是靠不住的。无论是独立还是富强,始终离不开“自主性”这三个字。