《大设计》 柴知道解读

《大设计》| 柴知道解读

关于作者

斯蒂芬·霍金,当代最知名、最活跃的物理学家,曾任剑桥大学卢卡斯数学教授。

列纳德·蒙洛迪诺,美国物理学家,曾与霍金合著《时间简史(普及版)》,同时也是《星际迷航》电影的编剧。

关于本书

《大设计》是霍金继《时间简史》《果壳中的宇宙》后的又一部科普力作,在推出后就占据了纽约时报畅销书排行榜首位。本书不光涉及到了科学知识,还从科学角度出发,介绍了霍金自己独特的哲学观。

核心内容

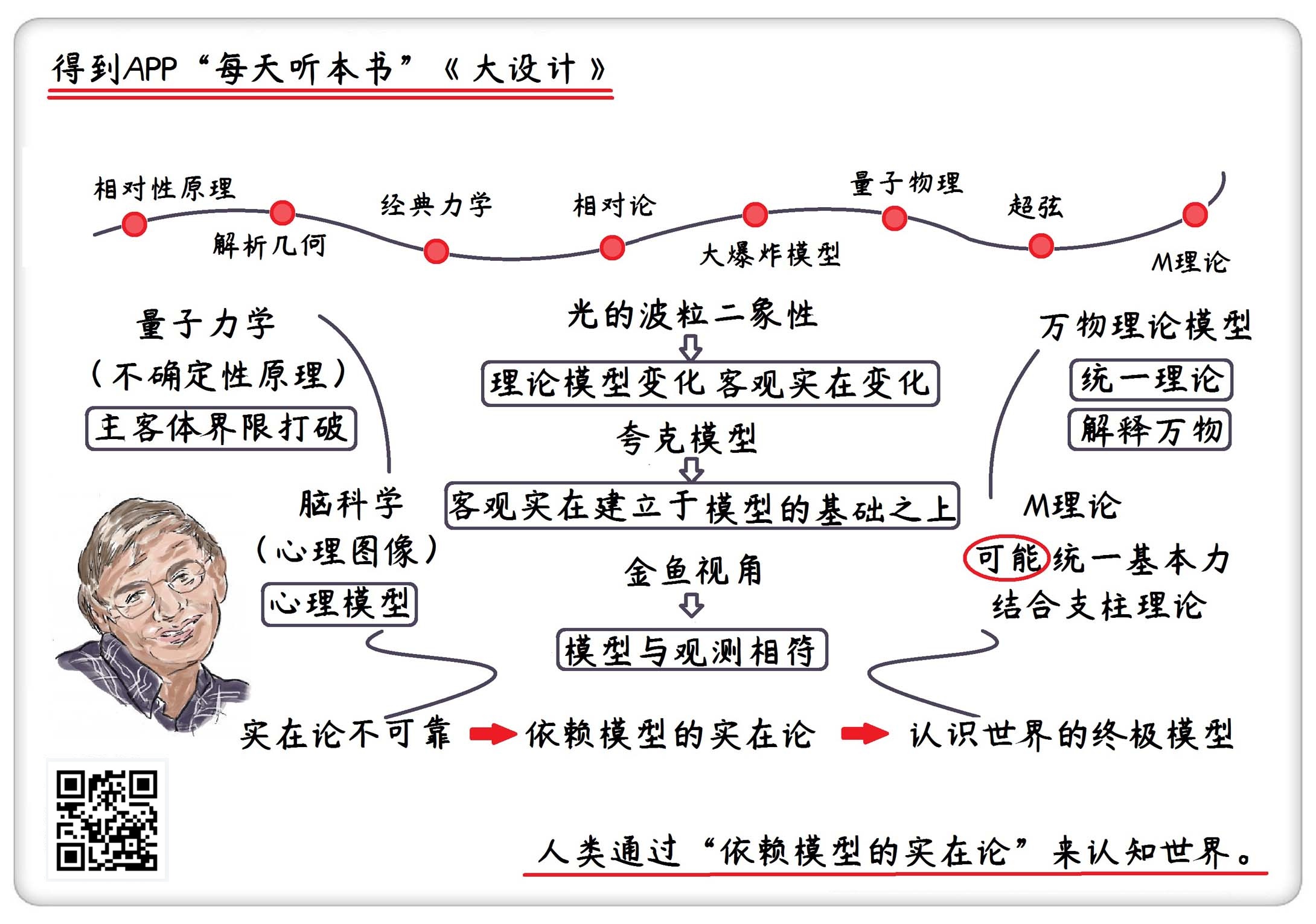

霍金认为:“哲学死了,哲学跟不上科学的发展步伐了。”在《大设计》一书中,霍金通过对当代科学,尤其是物理学前沿知识的介绍,引出了自己的哲学观——“依赖模型的实在论”,认为这是人类认识世界的唯一方法。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《大设计》。这本书的中文版大约 10 万字,我会用大约 25 分钟的时间,为你讲述书中精髓:人类要通过“依赖模型的实在论”来认识世界。

“依赖模型的实在论”是一个哲学观点,这个观点,就是《大设计》这本书的作者之一斯蒂芬·霍金所提出的。霍金你肯定非常熟悉了,他是当今最活跃、最知名的物理学家,曾担任剑桥大学的卢卡斯数学教授,这一职位,是牛顿这样的顶尖学者才能获得的,由此可见霍金的学术地位之高。与此同时,他还是著名的科普作家。在《大设计》之前,他还写过《时间简史》和《果壳中的宇宙》两本科普作品,都非常畅销。

《大设计》的另一位作者,是列纳德·蒙洛迪诺。蒙洛迪诺的身份非常多元,他是加州理工学院的物理学教授,同时还是一位编剧。很多人可能听过一个科幻电影系列,叫“星际迷航”,蒙洛迪诺就为这个系列的作品做过编剧。除此之外,蒙洛迪诺还是一位科普作家,而且,这也不是他第一次跟霍金合作了。霍金当年的第一本科普作品《时间简史》,虽然非常畅销,但很多读者表示,根本看不懂。于是霍金之后又出了一本《时间简史(普及版)》,这本“普及版”,就是跟蒙洛迪诺一起合作的。

《大设计》是霍金的第三部科普作品,从内容上来说,它跟《时间简史》以及《果壳中的宇宙》有大量的重复。所以如果是单纯看书里讲的科学知识的话,那的确是没什么新鲜的。但是《大设计》跟霍金的前两部作品,又有一个很大的不同,因为它真正想讲的,并不是科学知识,而是霍金的哲学观。

《大设计》的译者吴忠超先生也是一位物理学家,同时也是霍金的学生。他在序中说这本书是霍金对科学和哲学的探索成果之一。因为随着当代科学,尤其是量子论的发展,哲学家们已经很难理解最前沿的科学问题了,所以从前归属于哲学家的问题,比如宇宙如何存在,世界的本质到底是什么等等,现在都要靠科学家来研究了。

霍金自己也在本书的一开篇就说,“哲学死了。哲学跟不上科学,特别是物理学现代发展的步伐了。在我们探索知识的旅程中,科学家已成为火炬手。”从这个层面上来说,像霍金这样的顶尖物理学家的哲学观,值得我们了解。

霍金在《大设计》的第一章,就提出了自己的哲学观,叫“依赖模型的实在论”,手工模型的模型,实实在在的实在。这个概念不是霍金随便瞎说的,而是他通过对物理学和哲学的深入思考,一步步推导出来的。所以接下来就要来看看,为什么霍金说,人类只能通过“依赖模型的实在论”来认识世界。

那么首先要讲的第一个问题是,霍金为什么说,哲学中的“实在论”是不可靠的?第二个问题是,霍金提出的“依赖模型的实在论”到底是什么意思?第三个问题是,人类认识世界的终极模型,应该是什么样的?

那就先来看第一个问题,为什么霍金认为,哲学上的“实在论”是不可靠的?

无论是哲学家、科学家,还是像我们这样的普通人,一般都会默认,存在一个真实、客观的外部世界,这个世界的各种性质是完全确定的,而且不会受到观察者的影响。这种观点,在哲学上就叫做“实在论”。

举个例子。你在草地上踢足球,你肯定默认,这个足球是实实在在存在的,就算你把它踢出视线范围,足球也是存在的,不可能一下子消失了。如果你一脚把球踢飞了,那球在飞行的过程中,不管你用什么方法去测量,这只足球都有一个客观的速度、位置和质量,绝不会受到你测量行为的影响。这就是“实在论”。正是在这种客观实在的基础之上,人类才发展出了一套精密的理论,不仅能描述这个足球的各种性质,还能精准地预言这个足球被踢飞时的完整运动轨迹,可以做到分毫不差。

这种“实在论”的思想,完全符合人们的日常经验,所以很少有人去怀疑它,长期以来,实在论都是人们认知世界的基础。但霍金认为,现代物理学,尤其是量子力学的发展已经说明了,用“实在论”的方法来认知世界,是不靠谱的。

霍金为什么这么说呢?举个例子,就是量子力学中著名的“不确定性原理”。根据这个原理,我们永远无法同时确定一个粒子的速度和位置:因为你对粒子位置的测量越精确,那对它速度的测量就越不精确,反过来也一样,你对它速度的测量越精确,对它位置的测量也就越不精确。这两个测量误差的乘积,一定会大于某个常数,所以你按下这头,就会翘起来另一头。而且这种“测量误差”,并不是因为我们测量的技术不够好,而是因为理论本身的限制,决定了我们不可能得到精确的结果。

这么说有些不好理解,霍金解释了一下。他打了个比方,说如果我们要去观察一个南瓜,那就必须把光照在南瓜上面,对于南瓜这样的大物体来说,光当然不会对它造成什么影响,所以我们的观察结果一直是确定的。但问题是,微观世界里的情况完全不同,因为无论是电子还是中子或者其他粒子,都实在是太微小了。如果你想观测它们,往它们身上哪怕只发射了一两个光子,也会对它们造成极大的干扰。所以从理论上来说,在量子领域,观测行为一定会对观测对象造成干扰,所以我们永远不能同时精确地确定粒子的位置和速度。

在“实在论”看来,我们的观察行为,绝不会影响到世界的本质。但根据“不确定性原理”,观测者和被观测者之间,不再是隔绝开的,而是密不可分的,主客体之间的界限消失了。你采取不同的测量方法,得到的结果居然不一样,粒子的位置和速度,已经不再是确定的物理量了,这跟“实在论”的观点完全是矛盾的。甚至可以说,在你测量之前,粒子压根就没有什么位置和速度。这么一来,我们还能说粒子是客观实在的吗?

所以在霍金看来,量子力学的实验结果,已经动摇了“实在论”的基础。不光如此,霍金还从人类认知的角度,分析了“实在论”的问题所在。霍金认为,人类的认知,是受到大脑结构的影响的。我们的大脑相当于一个“透镜”,会对现实世界进行建模。我们所谓的各种观测结果,都只是大脑呈现的一个模型而已。霍金用视觉举例,解释了这个观点。人类是怎么看见各种外界对象的呢?先是光从瞳孔进入眼睛,抵达视网膜,视网膜再将光信号转化为生物电信号,并通过视觉神经将信息传给大脑。

这个过程很好理解,但关键在于,人类整个视觉范围中,真正具有高分辨率的部分,只有视网膜中心大约1度的狭窄范围。这是什么概念呢?假如你现在把手臂伸直,张开手掌,不要移动视线,那么在这个时候,你的整个视野中,差不多只有你的大拇指那么点大的地方是真正高清的,其他地方都是模糊的。

而且,在视觉神经连接视网膜的地方,有一个没有感光细胞的盲点。所以一只眼睛所接受到的视觉信号传递到大脑时,那个图像不是完整的,中间应该有个洞。

那我们是怎么看到正常的、清晰的外部图像的呢?这是因为人的大脑具有强大的运算能力,能对眼睛接受到的信号进行综合处理,进行一系列的拼接、填充、优化,把二维数据给三维化。这种运算能力有多强大呢?霍金说,就算你戴上了一个特制的、能让任何画面都上下颠倒的眼镜,那过一段时间之后,你的大脑也能通过学习适应,让你重新“看到”这些东西原本的方向。

所以在霍金看来,我们所观测到的一切,都只是由大脑建立的心理图像而已,谈不上是客观实在的。这种观点,其实类似于现代版的“庄周梦蝶”。庄周和霍金都认为,人类没办法真正地去认知所谓的客观真实。但关键在于,庄周的观点,是一个纯粹的哲学思辨。但霍金的观点,背后却有实实在在的科学依据来作为支撑。

讲到这里,霍金认为“实在论”不可靠的原因,你就知道了。我们总结一下,量子力学的研究发现,对于粒子的观测行为本身,就会对影观测结果造成影响。甚至可以说,在观测之前,粒子根本就不存在速度、位置等客观性质。从人类认知的角度来说,我们看见的一切,都是大脑所建立的心理图像,并不是真正的客观对象。在这些科学结论的支撑之下,霍金认为,用实在论来认知世界是不靠谱的。

既然“实在论”有问题,那人类到底应该怎么认知世界呢?霍金也给出了自己的观点。那接下来的第二个问题就来看看,霍金提出的“依赖模型的实在论”,到底是怎么一回事?

先来听一个很好玩的故事。意大利有个城市叫蒙札,曾经通过了一项法令:“禁止把金鱼养在弯曲的鱼缸里。”这个提案的提出者认为,金鱼透过弯曲的鱼缸所看到的世界,都是扭曲变形的,并不是这个世界真实的样子,对金鱼来说,这是很残忍的一件事,所以我们不能这么干。

霍金在讲完这个故事之后说,金鱼身处鱼缸中,所以它们眼中的世界,和人类看到的世界的确是不同的,比如在我们看来,某个物体沿着直线运动,但在金鱼看来,这个物体就是沿着曲线运动的。但是如果金鱼够聪明的话,它们同样可以总结出一套金鱼界的科学定律,虽然复杂一点,但也是完全成立的,可以精准地预测这个物体的运动状态。所以我们必须承认,金鱼看到的图像,其实也是正确的。

霍金是想通过这个故事,来表达自己的哲学观点:所有的“客观实在”,其实都建立在理论模型的基础之上。我们没必要去追问一个模型到底是不是真实的,这完全没有意义,只要这个模型能跟观测到的数据相符合就行了。金鱼眼中的图像跟人类眼中的图像同样真实,两套不同的理论模型也同样管用,我们只要根据需求,哪个方便用哪个就行了。这就是“依赖模型的实在论”。

这种哲学观听起来很滑头,但实际上,人类对于各种客观事物的认知,本来就是随着模型的改变而改变的。即使是同样的事物,在不同的模型中也会表现展现出完全不同的特征。

举个例子,光。光到底是很多粒子所组成的粒子束,还是像水波一样的电磁波呢?为了这个问题,物理学家整整争论了三个世纪。牛顿认为,光是一个个小粒子组成的,因为这样才能解释光为什么会沿着直线前进,以及光的折射等现象,这种观点就是“粒子论”。但问题是,光的某些表现,又是粒子论所无法解释的。比如光在某些情况下,会呈现出一系列明暗相间的圆环,就好像是水波一样。这种现象,只能用“波动论”来解释,也就是认为,光的本质是一种像水波一样的波。

到了 19 世纪,人们已经广泛接受了波动论,认为光是一种电磁波,这就基本上给粒子论判了死刑。但爱因斯坦对光电效应的解释却证明,光仍然可能是一种粒子。光电效应就是说,当我们使用一个高频率的光去照射特定的金属时,就会从金属的表面打出电子。但如果是低频率的光,无论这束光的强度多高,照射时间多长,都无法打出电子。爱因斯坦对这种现象的解释是,光的频率会影响单个光子的能量大小,所以一束光能不能从金属表面打出电子,只跟光的频率有关,跟其他因素无关。这个解释,也让爱因斯坦拿到了 1921 年的诺贝尔奖。这个解释同时也意味着,光有可能是一种粒子,这又让粒子论起死回生了。

那你来我往争到现在,光到底是粒子还是波呢?没人说得清。物理学界目前的公认是,光具有“波粒二象性”,它既具有波的性质,又具有粒子的性质。它既是一种波,也是一种粒子。我们无法确定光的本质,只能说在不同的模型中,光会呈现出不同的性质。

这种说法看起来完全违背常识,但却精准地符合了“依赖模型的实在论”:在不同的模型中,事物所展现出的性质也不同,基于这些模型得到的“现实”,都是真实的。这个道理,其实跟之前人和金鱼的故事是一样的。在“依赖模型的实在论”中,所有的客观实在,都必须依赖于模型才能存在。脱离模型谈实在,是没有意义的。举个例子,夸克。科学家们基本已经公认了,夸克是宇宙最基础的粒子之一。几个夸克结合在一起,就能组成质子和中子,然后再进一步组合成原子核,这是全世界的中学物理课都会教的知识。

但霍金说,人类根本就看不见夸克,它只是用来解释原子结构的一个模型而已。而且,夸克这个东西很奇怪,夸克之间存在着一种束缚力,而且这种束缚力会随着夸克间距离的增加而增加,所以夸克永远是几个连在一起的,我们不可能观察到一个独立的夸克。所以在夸克这个概念刚刚被提出来的时候,很多科学家都不认可,你想啊,如果我们永远都无法分离出一个夸克,从理论上都不能观察独立的夸克,那我们凭什么说这个东西是真实存在的呢?

但是到今天,夸克已经被作为基本粒子之一广为接受了。为什么?因为夸克模型实在太好用了,根据这个模型所做出的一切预测,基本都是正确的,所以我们就认为,夸克就是一种确确实实存在的真实物体。所以霍金说,这些所谓的实在,其实都是依赖于模型的。如果有个外星文明,在他们的科学理论中,压根就没有夸克模型,那在他们看来,宇宙中就没有夸克这种东西。

你对霍金所提出的“依赖模型的实在论”就有所了解了。在这套哲学思想中,人类对客观实在的认知,会随着理论模型的变化而发生改变。所有的客观实在,都建立在模型的基础之上。因此,追问一个模型是不是真实是没有意义的,只要这个模型跟我们的观测相符就可以了。

既然霍金自己认为,我们必须要依靠模型才能认识世界。那接下来就来看看,在霍金眼中,如果有一套可以认识世界的终极模型,那它到底应该是什么样子?

霍金说,从牛顿开始,尤其是在爱因斯坦之后,物理学家们一直想找到一个可以描述一切的统一理论,来解释各种物质和各种力的运行方式。这种理论,就叫做万物理论,它就是我们认识世界的终极模型。

我们先来看一看,这个万物理论需要满足怎样的要求。目前人类已经发现,自然界有四种基本力,就是引力、电磁力、强核力和弱核力。如果存在着一个万物理论的话,那就应该能把这四种力统一起来,用一个框架来描述。

此外,现代物理学有两大基本支柱理论,一个是相对论,一个是量子力学。相对论主要管宏观上的物理现象,比如天体之间的引力等等。量子力学主要管微观层面的物理现象,比如粒子的运动等等。如果存在一套万物理论的话,那它还要把这两套理论结合起来。

那科学家们对万物理论的追寻到底进行到哪一步了呢?目前精确性最高,跟实验观测符合度最高的理论,叫标准模型。标准模型中包含着 61 种基本粒子,以及这些基本粒子构成的物质,还有电磁力、强核力、弱核力三种基本力。它们的所有行为,都跟标准模型的预测几乎完全相符。而且,这套理论跟量子力学和狭义相对论,也就是不包含引力的相对论都兼容,可以说是目前精度最高、最成功的理论。

但问题是,标准模型并不是万物理论。刚才说了,自然界有四种基本力,但标准模型只能涵盖三种,不能涵盖引力。因此也不能把描述引力的广义相对论和量子力学结合起来,也就算不上是一套万物理论。那到底怎样才能把量子力学和广义相对论结合起来呢?有科学家提出了一种全新的模型,叫弦理论。

刚才说到,标准模型中有 61 种基本粒子,在你脑海中,这些粒子肯定就像一个个很小的点。但在弦理论的模型中,这些粒子,压根就不是点,而是一根根震动的弦,只是这些弦特别特别短,所以看起来就像是一个个点。这些弦具有不同的震动方式,也就对应着不同性质的粒子。

弦理论这个模型,可以消除广义相对论和量子力学之间的冲突,因此有可能把二者结合起来。但弦理论同样不是一个万物理论,因为随着研究的深入,科学家们发现了一个问题:就是至少有 5 种不同的弦理论都同时成立,这是怎么回事呢?

讲到这里,终于可以提到霍金心中的万物理论,也就是M 理论了。科学家们认为,这 5 种弦理论,虽然表面上看起来好像没有联系,但本质上其实都是等效的,或者说,它们都是同一个基本理论的不同方面。这个基本理论,就是 M 理论。M 理论在不同的情形下会有不同的表现,因此产生了 5 种弦理论。这个道理,就好像是冰和水,虽然看起来一个是固体一个是液体,但在本质上其实都是同一个东西,只是在不同情况下表现出不同的样子罢了。

在霍金看来,M 理论,就是目前最接近万物理论的模型,也是唯一具备成为万物理论潜力的模型。当然了,霍金也承认,人类对于M 理论的了解还很少,在没有弄清理论细节之前,我们还不能宣称M 理论就是人类认知世界的最终模型。

霍金用了一个很精巧的比喻,来描述了目前 M 理论的发展状况。在他看来,M 理论就好像是一张拼图,我们目前发现的几种弦理论,就像是把这个拼图的边缘部分给拼了起来。但问题是,这块拼图的中央,还留着一个巨大的空洞,我们还不知道它的核心区域到底藏着怎样的秘密。

但即使如此,我们目前也对 M 理论有了基础的了解。比如霍金说,在 M 理论中,宇宙时空并不是 4维,而是 11 维的。其中的 3 个空间维和 1 个时间维是展开的,所以我们能感受到,而其他的维度都蜷缩了起来,我们感受不到。但这些维度会影响到弦的震动方式,因此会对宇宙的基本性质产生影响。此外,除了一维的弦以外,M 理论中还有点状粒子、三维块状物,甚至许多更高维度的物体,这都是我们目前所难以想象的。

所以说,根据M 理论所提供的模型,我们眼中的客观实在,可能又要被颠覆一次。这又再次印证了“依赖模型的实在论”:脱离模型谈实在,是没有意义的。在霍金看来,如果M 理论这样的理论模型能被观测所证实,那将是人类在智力上的重大胜利,我们也就可以说,人类终于找到了宇宙背后的“大设计”。

讲到这里,在霍金眼中,人类认识世界的终极模型是什么样,你就已经明白了。万物理论必须能够描述四种基本的自然力,还要把量子力学和相对论结合起来。目前看来,唯一具有成为万物理论潜力的,就是 M 理论。在 M 理论中,宇宙的基本构成并不是粒子,而是一根根震动的弦,宇宙时空也不是 4 维,而是 11 维。一旦 M 理论被证实,那将再一次颠覆我们对客观实在的认知,但同时也会是人类理性的重大胜利。

讲到这里,《大设计》这本书中的哲学思想,你就大概有所了解了,我再来为你总结一下:

首先讲到的第一个问题是,霍金为什么认为“实在论”是不可靠的。因为量子力学的研究发现,我们的观测行为会对客观事物的性质造成影响,观测者和被观测者之间的界限被打破了,也就谈不上什么客观实在了。从脑科学的角度来说,我们所观察到世界,其实是大脑建立的心理模型,并不等于事物本身。所以霍金才认为,实在论是不可靠的。

接下来的第二个问题,是关于霍金提到的“依赖模型的实在论”。霍金提出,当理论模型发生变化的时候,我们眼中的客观实在,也就会发生变化。所有的客观实在,其实都建立在模型的基础之上。我们不用去追问一个模型到底是不是真实的,只要它跟我们的观测相符就可以了。

最后一个问题讲到了,霍金眼中人类认识世界的终极模型——M 理论。霍金认为,M 理论是目前唯一具备成为万物理论潜质的模型,它有可能统一四种自然力,还能把量子力学和相对论结合起来。当然了,我们目前对 M 理论的了解还很少,还没有了解其中真正的秘密。如果 M 理论一旦被证实,势必又将颠覆人们的认知,这同时也是人类智慧的重大胜利。

撰稿:柴知道 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

-

量子力学的研究发现,对于粒子的观测行为本身,就会对影观测结果造成影响。甚至可以说,在观测之前,粒子根本就不存在速度、位置等客观性质。

-

人类对客观实在的认知,会随着理论模型的变化而发生改变。所有的客观实在,都建立在模型的基础之上。

-

目前看来,唯一具有成为万物理论潜力的,就是 M 理论。一旦 M 理论被证实,那将再一次颠覆我们对客观实在的认知,但同时也会是人类理性的重大胜利。