《命悬一线,我不放手》 薄世宁解读

《命悬一线,我不放手》| 薄世宁解读

你好,欢迎每天听本书,我是薄世宁,今天我要为你解读的这本书叫《命悬一线,我不放手》,这是我在2023年11月刚刚出版的新书。

先做个自我介绍。我是北京大学第三医院ICU的医生,在得到开设过课程《医学通识50讲》,出版过《薄世宁医学通识讲义》,并且从2020年开始,连续四年以“年度报告”的方式向你介绍临床医学的前沿进展。对很多得到用户来说,我是你们的老朋友了。

差不多两年前,在临床工作之余,我开始酝酿《命悬一线,我不放手》的写作。这本书有个副标题,叫“ICU生死录”。截至今天,我已经在ICU工作二十二年了,参与救治的危重病例有上万例。在我看来,每个病例故事都有独特的意义。患者在疾病面前的彷徨与逃避,对希望的渴求与奋争;亲人的不舍与愧疚,危难时暴露出的人性;包括医生的精进与修炼,医学的传承与发展,这些都包含在一个个真实的病例故事里。

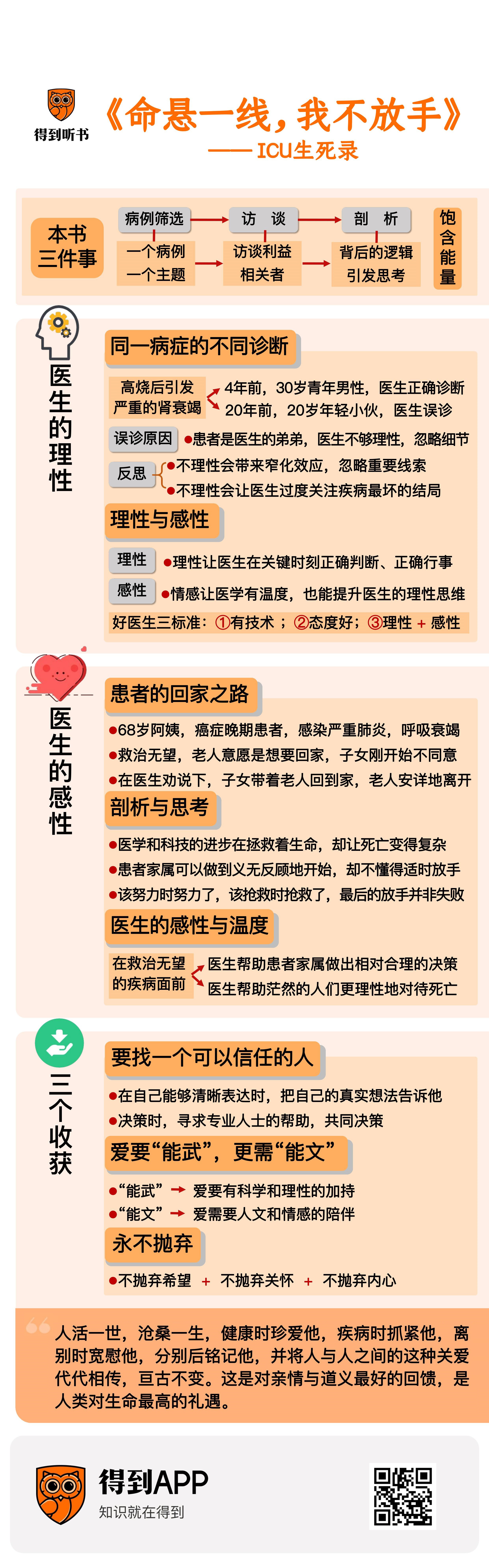

为了完成写作,我做了大量的病例筛选。这本书里记录了19个病例,尽管每个病例的情况差异很大,但是毫无例外都满足了一个标准,就是每个病例都能诠释一个主题。比如,我分享了一位全身瘫痪、呼吸衰竭、睁不开也闭不上眼的格林-巴利综合征患者成功救治的过程。通过这个病例,探讨在命悬一线时,如何激发和保护患者的“求生欲”。再比如,我通过一位带着他患有精神疾病的儿子来北京看病,却命丧街头的中年父亲的案例,来探讨什么才是理性的爱。

在我看来,这19个主题涵盖了绝大多数人在面临疾病冲击时,最常出现的困惑,也是最值得我们了解和思考的问题。

治病不是一个人在战斗,只有病例筛选还不够,还要去洞悉利益相关者的想法,因此我还做了大量的访谈工作。本书部分的素材就是来自访谈。访谈的对象包括患者、患者家属,还有我的同事们。在我看来,从访谈中得来的信息,是比任何前沿技术、精彩救治、高调赞颂更摄人心魄的东西。很多人的话甚至颠覆了我的认知。

我曾对话一位24岁的癌症晚期女孩。我原以为清醒的患者在死亡到来前一定会无比恐惧,紧紧抓着生的“稻草”,会痛哭、会颤抖。没想到,她竟平静地对我说:“我想明白了,摆在我面前的只有两个选择:要么现在死,要么痛苦之后死。你说我会选哪个?”“我不想让我的家人因为我穷一辈子。”

听她这么说,我心如刀绞。而从她的话中我也终于悟到:有时候,痛苦可以让人缓解对死亡的恐惧。这不是说,为了希望我们要理所应当地承受痛苦,而是说痛苦也有一定价值。我们所有人的不放手、为她抢来的时间,还有人间的爱,可以让她的痛苦没那么痛苦。

除了做病例筛选,我也做了大量访谈,但是我并不想把这本书写成“案例集”,更不想写成“回忆录”,因此我还做了第三件事:剖析。我在讲述案例后,从不同角度深度剖析背后的逻辑。我认为,这是本书最大的价值所在,因为案例剖析可以更自然地引发思考。

人的生命中有很多现实问题没有绝对正确或错误的答案,有些问题在现阶段暂时没有答案,而对于如何解决这些问题,值得我们每个人思考。比如,对因为经济窘迫而无奈放弃治疗的人,我们应该怎么做?如果明知患者家属做出的决策不符合患者利益,我们应该怎么保护患者?在危难时,我们该把自己托付给谁?什么形式的生命教育才更有利于年轻人成长?等等。

相信不同的人通过这些案例一定会有不同的思考,而我在写作过程中也在不断思考,不仅从医生这个职业的角度思考如何救命,更从一个有血有肉有情感的人的角度思考自己的人生:我怎么做才可以更好地应对危机,更好地活着?

得到CEO脱不花评价这本书,她说这是一本饱含生命能量的书,能给人以直面终局,超脱生死的勇气。而有一位用户评价这本书说,这是一位医生写给生命的情书。我希望自己的这本书做到了这一点。

今天的解读,我选择了书里的两个案例,它们都是我亲身经历的救治过程,从中我收获了思考和启发。我想把它们分享给你。

第一个故事,是我4年前遇到的一个病例。病人是一个30岁的青年男性,高烧后出现全身器官衰竭,尤其是肾衰竭。全院专家会诊,大家给了各种详细、中肯的建议,提出了进一步检查的意见。轮到我发言,我说这个病人很可能是流行性出血热。

刚说出来我的观点,寂静的房间里就沸沸扬扬了,与会的专家们都不同意我的观点。这也很正常。流行性出血热是一种病毒感染,主要是通过鼠类传染。现在的卫生条件越来越好,在大城市,这种病已经非常少见了。但我还是坚持给他抽血查出血热抗体,如果抗体增高,对诊断是非常有帮助的。

为什么我会坚持?因为在我给他做穿刺的时候,发现了病人身上有一个反常现象。打麻药的时候,尽管针头很细,但是血立刻从这个微小的针眼里汩汩地涌了出来。这就怪了,病人的血小板数量是正常范围内,而且打麻药损伤的只有皮肤内的小血管,按道理出血远不应该这么快。

第二天,化验结果出来了,病人果然就是流行性出血热。我还记得我们科的科主任给下了夜班的我打电话,特别高兴地说,“薄大夫你太神了”。

其实不是我神,而是因为出血速度非常快的这个反常点,我以前见过。当然了,对于一个医生来说,从众多混杂因素中把关键线索捋顺,既不盲目发散也不局限拘谨,既保持开放思维又能坚持独立判断,最终给患者做出正确的诊断和治疗,这是一个医生工作中的“高光时刻”。

但是20年前,我遇到过一个同样的病例。不同的是,那次并不是我的“高光时刻”,反而是我的一次误诊,病人差点因为我的错误造成巨大的伤害。

20年前,我还在另外一家医院当住院医生。有一天我收了一个病人,20岁,男性,同样是高烧后引发严重的肾衰竭。我立刻诊断他是急进性肾炎。这种病跟急性肾炎不同。急性肾炎多数是儿童发病,可以自愈。但是急进性肾炎,是青年和中年发病,如果治疗不及时,90%以上的病人会在半年内死亡或者依赖透析生存。

听到诊断,这位年轻的患者吓哭了,我能感受到他强烈的求生欲,我太想给他治好了。尽管很多医生建议先观察观察,但我还是缠着上级医生,坚持给他注射大剂量的糖皮质激素。第二天指标下降了,我很高兴,觉得自己做对了。但是不到一天,指标又快速反弹,当时我几乎要绝望了。

我们紧急请来国内著名的肾内科教授会诊。看完病历和病人后,教授沉思了一会儿,对我说:“薄医生,你的诊断和治疗都是错的。”为什么呢?他说:“你只想到了急进性肾炎这一个诊断,但是忽略了两个细节。第一,病人的出血速度明显加快。第二,病人的尿里有一层漂浮物。所以,我认为这个病人应该是流行性出血热。”

这时候我突然想起来,教授提到的两个细节,我其实都见到过。男生刮胡子的时候,脸上擦破了一点皮,瞬间就流血不止。他的父亲曾经拿着留尿的瓶子让我看,一层像海草一样的漂浮物,我也是见到了的。但是,我一味关注在急进性肾炎这个诊断上,把两个关键点都错过了。

后来的化验结果证实了教授的判断,透析加上抗病毒药,病人很快就痊愈出院了,没有留下一点儿后遗症。当时如果继续按照我的想法再用大剂量激素,病人很可能会出现消化道大出血,造成不可挽回的伤害。

出现这样的误诊,是因为我的知识范围和能力不够吗?我相信在平时,遗漏这么关键的两个细节,可能性很小。那你可能会问了,作为ICU医生,每天见那么多危重病人,为什么这个病例让你这么不理性呢?

因为,这个病人是我的亲弟弟。情感太强烈的时候,就会让不理性控制人的判断。明明看到了关键证据,却置若罔闻。

直到今天,这个病例都还在反复提醒我两件事。第一,不理性会带来窄化效应,这会让医生过度关注某一诊断,而忽略了其他重要的线索。第二,不理性会让医生过度关注疾病最坏的结局,反而忽视了疾病的发展规律,变得激进和冒险。

当年,我弟弟差点因为大剂量的激素冲击,引起可能的消化道大出血。20年之后,我陪着弟弟重新回到当年的医院,管理员爬着梯子,从厚厚的资料中翻找出弟弟的病历。我们颤抖着拿在手里,热泪盈眶。

真实的临床工作中,有太多因素会干扰到医生的思维。比如,朋友住院,他想跳过常规流程和必要的检查,直接手术;领导发话,必须达到一个什么样的治疗效果;治疗的是社会热点人物,社会舆论会放大宣传,外面无数双眼睛在盯着进展。但是无论遇到什么情况,一名医生必须能克服这些干扰,理性行事。

讲到这里,你可能会以为,医生最好要抛弃掉不理性,只留下理性思维。但是我恰恰想提醒你,理性让医生在关键时刻正确判断、正确行事,但情感才让医学有了温度。医生对患者有情感,不仅能让患者感受到温暖,其实还能提升医生的理性思维。对患者有情感,会让医生不知不觉地在记忆深处抛下无数个漂流瓶,瓶里装着他倾注过感情、最触及他内心的人和事,而这些漂流瓶能穿越时空,未来的他每捡到一个,都会让他变得更丰富、更强大、更理性。就像我当年对亲弟弟的误诊,这件事对我的冲击和反思,让我在20年后有了更精准和理性的判断。

所以,什么才是好医生?很多人说,好医生要有技术,态度好。对。但我还想补充一点:好医生的第三个标准,是在历尽千帆日趋理性后,还能在内心深处保留一份感性。

顺着这个话题,我想再跟你分享一个病例,这是一个关于“回家”的故事,故事里的感性能让你更深地体会到医学的温度。

故事的主角是一位68岁的阿姨,是我主管的患者,也是我发小的母亲,一名癌症晚期患者,因为感染了肺炎在普通病房治疗。有一天,病情加重,出现了呼吸衰竭、低氧血症,继发了室颤,又进而导致了心脏骤停。她的儿子和女儿坚决要求抢救。值班医生做了基本处理后,转到了ICU。我给她用上呼吸机维持呼吸,静脉持续注射升压药提升血压,用广谱抗生素控制她的肺部感染,还给她用了提升免疫力的药物,并通过静脉注射营养液。

经过几天的治疗,阿姨的生命体征逐渐平稳,身体开始出现不自主的轻微活动,这些征象都表明,她快醒了。

我还记得,那天是早上7点多,我刚来到病房,就立刻去看她。监护仪上的数据指标还不算太糟,但人看上去非常虚弱。她因为癌症接受治疗两年了,各种治疗攻击癌细胞的同时也给她的健康带来了影响。面部变形,皮肤萎缩,四肢干瘦,一米六左右的身高,体重只剩下不到40公斤。她躺在那里,就像寒风中瑟瑟发抖的枯叶,似乎随时就要被风吹走。

我弯下身,拉着她的手,对着她的耳边说:“阿姨,您醒了吗?您睁睁眼。”她听到了,呼吸开始加速,右胳膊微微上抬,右手碰到我的手指后,开始用微弱的力量握我的手,双腿也慢慢蜷缩。我继续呼唤她:“阿姨,您睁开眼,看看我是谁?”

终于,她的双眼微微睁开了一道缝,过了几秒钟,她认出我了,努力想张嘴说话,但插在气管里的插管和约束在口腔外的胶布让她发不出任何声响。她有些着急,心率快速地上升。很明显,她想告诉我什么。

我拉着阿姨的手,安慰她不要紧,一切都好起来了。她看着我,眼角湿润,慢慢地摇了摇头,或许她已经意识到自己的病可能无力回天了,她用力地攥了攥我的手。我问她:“您是想回家吗?”阿姨点了点头,泪水流了下来。

阿姨患的病叫腹膜恶性间皮瘤,是一种少见但恶性程度高的肿瘤,早期症状不明显,等感觉到不舒服了往往已经是晚期。目前世界范围内,对如何治疗这种癌症还没有达成统一的共识意见,传统的化疗手段也不太理想,根据文献,确诊后存活期平均是15个月左右,一年多的时间。

尽管知道自己的病很难治,但阿姨还是选择了积极的治疗。因为在她看来,治疗更是对孩子们孝心的反馈。她常挂在嘴边的话是:“怎么能不治呢?为了孩子们我也要好好治。”阿姨的儿子跟我是发小,我们都出生在农村,小时候常和他一起玩儿。后来我随父母去了外地,他18岁后离开农村,到处闯荡。吃苦耐劳的性格,让他的事业越做越好,生活条件也明显改善了。可没想到,生活刚变好,母亲就病了。

两年多来,发小和妹妹为了给母亲治病,辗转于北京和上海的各大医院,不放过一丝一毫的机会,寻求了各种可能的治疗方案。发小常说,“我这么辛苦地打拼,不就是为了让我娘不用为了治病的钱发愁吗?”你看,这是典型中国老百姓的缩影,为了给亲人治病愿意付出最大代价,想方设法挺着,直到实在坚持不下去了或者人没了。

但是,肿瘤治疗在给患者带来希望的同时,也带来了痛苦。一次次的抽血、化验、穿刺、用药。化疗后的恶心呕吐,让阿姨吃不下饭,不得不停了化疗。她体内的肿瘤细胞越来越不受控制,快速地消耗着身体,极度消瘦,营养不良,贫血乏力。这种状态在医学上被称为“恶液质”。当出现恶液质时,经过胃肠道或者静脉进入患者体内的营养得不到利用,身体开始消耗自己的肌肉、蛋白来提供代谢所需的能量。所以恶液质的发生,意味着阿姨要油尽灯枯了。而这次来北京住院治疗,就是因为免疫力太低,感染了严重的肺炎。住院期间,病情继续恶化,引发了呼吸衰竭、心跳停止。

在病房看过阿姨后,上午9点多,我在ICU门口见到了发小和他妹妹。我告诉他们,阿姨已经醒了,她想回家。妹妹很激动,哭着让我别听阿姨的话。在普通病房,她就折腾着要回家。再熬一熬,现在是3月,天气暖和了就能好起来。发小也说,都想好了,继续好好治。这么大罪都受过了,现在人也醒了,不想前功尽弃。他说:“宁哥,你看看,再给我娘上点最好的药。”

对他俩的态度,我并不陌生。在ICU里,很多患者即便生命走到了最后一刻,亲人也不愿意放手,要求继续激进的治疗,他们心存希望:再努力一下,会不会像上次一样起死回生?再坚持坚持,医学进展这么快,或许明天就有了新的方法。其实,这也是如今这个时代医疗面临的悖论:医学和科技的进步在拯救着生命,却让死亡变得复杂。医生和患者都希望通过积极治疗延长生命,但这也让患者想要体面地离开成了奢望。

当我们的亲人患病时,我们往往可以做到义无反顾地开始,却不懂得适时放手。我们习惯了把治愈看作胜利,却忘记了每个人都要经历一次不可治愈。要知道,适时放手并不是失败,疾病治疗特殊的地方就在于,其他任何事只要我们做对了,成功或许在某一天会不期而至。但治疗,无论方向怎么对,治愈是偶然,每个人都要离去却是必然。其他任何事我们都可以用结局来评判成败,唯独医疗不能。

面对这一对兄妹,我必须在肯定他们过往的努力的同时,告诉他们适时放手并非失败。我对他俩说:“已经治了两年,阿姨前前后后的治疗过程我很清楚。你们积极地治疗过,用过最好的药,看过最有经验的医生,去过最好的医院,你们花了那么多的时间、金钱、精力,这些已经是对老人最大的安慰了。她的生存期已经超过了这类病人的平均生存时间,老人多活了,你们的孝心实现了。该努力时努力了,该止痛时止痛了,该抢救时抢救了,这本身就是胜利。所以,是时候放手了,尊重老人的意愿,不再让她延续痛苦。听我的,赶紧带她回家。”

看我态度怎么坚决,他们也开始动摇了。他们说,“那我们再商量一下”。

在救治无望的疾病面前,家属很容易陷入盲目激进或者不知所措中。这时候,作为医生,应该凭借丰富的专业知识,临终决策的经验,站在相对中立的立场,帮助信任他的患者家属做出相对合理的决策。医生不仅要有能力救命,也应该有能力帮助茫然的人们更理性地对待死亡。

我说:“一定要快,下午2点前要决定好,要走尽快走,不走可能也就走不了了,这是阿姨最后的机会。”

最终,他们听从了我的建议。

下午3点多,救护车到了病房楼下。我送他们上了救护车,关上车门的那一瞬间,我叮嘱道:“路上跑快点,早点回家。”晚上9点,他们的电话来了。

“我们已经平安到家了,一进咱们县地界,我娘就睁开了眼。到了家,我们抬着她看院子,看院子里的枣树、猪圈。她躺在炕上,一家人围着她,我和我妹子拉着她的手,走了。走得特别安详。”

他们说:“谢谢你!”

这不是我第一次讲这个故事。我曾把它发到过短视频平台上。最开始我很担心大家会避讳,但出人意料的是,这条“回家”的短视频仅在某一个平台,播放量就有几千万人次,不知道你是否也曾经刷到过。

人生最无奈的,是无论我们多么爱我们的亲人,无论多么舍不得,也无论我们付出多么大的努力、承受多么大的痛苦,最终疾病仍会无情地将我们和最亲的人分离。死亡是我们不愿谈及的话题,即便是我这样一个在ICU工作了二十多年、见过太多生死的医生,在谈及自己亲人的临终话题时也会躲躲闪闪。但这个话题又不得不说,因为,我们只有更好地理解死亡,才能更好地活着。

人活一世,沧桑一生,健康时珍爱他,疾病时抓紧他,离别时宽慰他,分别后铭记他,并将人与人之间的这种关爱代代相传,亘古不变。我想,这才是对亲情与道义最好的回馈,是人类对生命最高的礼遇。

好,到这里,今天的解读也要接近尾声了。我跟你分享了书中的两个故事,希望对你能有所启发。类似这样的案例故事,这本书中还有17个,正如我在解读的开头所说,每个故事都对应着一个主题,一份关于医学话题的思考。如果你有兴趣,推荐你亲自读一读。

在对这些案例不断思考,反复剖析的过程中,我自己也有了更深的体会和收获。听书解读的最后,我想跟你聊聊我自己的三个收获,与你共勉。

第一个收获是,要找一个可以信任的人。

有句话讲,我们永远不知道意外和明天哪个先来。但是,意外是偶然,疾病却是必然,每个人都逃不掉。所以在危机到来之前,找到一个可以托付的,值得信任的人。这个观点,肯定你会认可。但我想说的是,我们信任的人不一定总能做对的事。比如,在命悬一线的时候,短期的巨变会让绝大多数当事人的理性瞬间崩盘。对关键的治疗决策,他未必能做出正确的选择。患者无力决策时,家属的意见并不一定能代表患者的意愿。那怎么办?

在我看来,为了让我信任的人做“对”的事,我要在我能够清晰表达时,把我的真实想法告诉他。只有这么做,在我遇到危机时,我信任的人为我做出的决策才能更符合我的意愿。

更重要的是,在决策时,我和我信任的人会选择寻求专业人士的帮助,共同决策。所谓共同决策,就是专业人士根据他的专业经验、已有的科学数据、权威证据给出他的专业意见和具有一定倾向性的指导建议,而我们根据自己的现实条件,提出自己的看法,双方合作,做出更合理的决策。共同决策,让对的人做对的事的概率大大增加。

第二个收获是:爱要“能武”,更需“能文”。

“能武”,说的是爱要有科学和理性的加持。然而,科学和理性不是万能的,科学无法完全解释生命,人的思考和决策也不存在绝对理性。当一个人陷入了技术至上,当他的思想被绝对的实用主义蒙蔽,他会盲目自信,迷失自我;会恐惧冒险,错失良机。

所以,爱要“能武”,更需“能文”,爱需要人文和情感的陪伴,它们会赋予爱更强大的力量。

我的第三个收获是:永不抛弃。

永不抛弃是不抛弃希望。没有奇迹会随随便便发生,只有坚守希望,我们才能等来奇迹。生命那么好,有一丝希望我都不忍抛弃。

永不抛弃还意味着不抛弃关怀。放弃不是抛弃,放弃抢救不是放弃关怀。当患者救治无望或病情发展到已经不再适合激进治疗时,我们应该把治疗重点转移到减少患者的痛苦、安抚患者的恐慌上,而决不能抛弃他。

永不抛弃还包括不抛弃内心。为亲人治疗,也是在治疗自己的内心;拯救他人,同样也是在拯救自己的内心。患者的家人如此,医生同样如此。一个好医生,在不断精进,承担起随之而来的更大责任与使命,甚至收获荣耀与光荣之后,还要能听到一个又一个普通人微弱的哭声,要能看到一个又一个应该去行的细微的善,这是我们永远也不能背离的内心。

我想,能找到一个值得信任的人,既理性又充满关爱地行事,永不抛弃希望、关怀和内心,对自己如此,对他人亦如此,这样的爱可能才是真爱吧。

“未经审视的人生不值得过。”回首往昔,那些“命悬一线,我不放手”的经历,让我更真诚、更笃定、更无怨无悔地继续我的毕生追求,让我在未来可以更好地服务于我的患者。

更重要的是,他们让我知道了我应该如何更好地活:把最好的技术和最真的关怀带给周围的人,这是我能给他们、给自己最好的爱。

命悬一线,我永不放手。我是医生薄世宁,恭喜你,又听完了一本好书。

划重点

人活一世,沧桑一生,健康时珍爱他,疾病时抓紧他,离别时宽慰他,分别后铭记他,并将人与人之间的这种关爱代代相传,亘古不变。我想,这才是对亲情与道义最好的回馈,是人类对生命最高的礼遇。