《亿万》丨小云解读

《亿万》丨小云解读

关于作者

茜拉·科尔哈特卡(Sheelah Kolhatkar)曾经是一位对冲基金分析师,现在是《纽约客》的特约撰稿人。她的写作范围涉及华尔街、硅谷、政治和其他领域,作品也出现在《彭博商业周刊》《纽约》《大西洋》《纽约时报》和其他刊物中。

关于本书

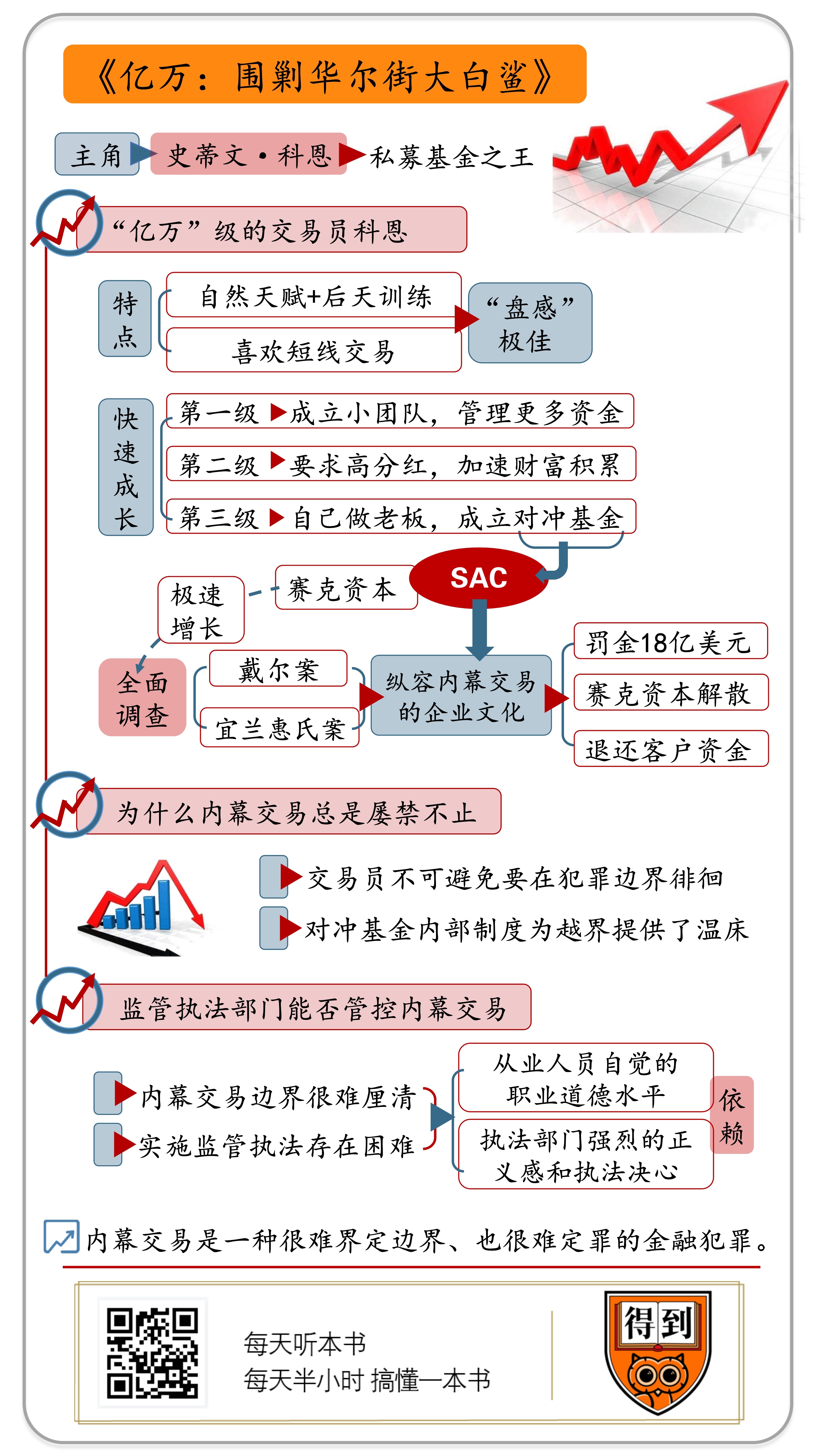

对冲基金行业在最近几十年里迅速崛起,其中佼佼者得意迅速积累巨额财富和巨大的社会影响力。本书就讲述了对冲基金行业的传奇之一,史蒂文·科恩和他创建的赛克资本的故事。史蒂芬·科恩被誉为天才交易员,但他的成功和财富背后,也有大量黑色地带。执法和监管部门历时七年的调查,终于令赛克资本承认不择手段的的证券欺诈罪行,并为此付出了巨额罚金。

核心内容

本书讲述了史蒂文·科恩和他所创立的赛克资本是如何崛起,如何游走于法律边缘,又如何在联邦调查局、检察院和美国证监会长期的调查之下,最终对证券欺诈罪认罪认罚的真实故事。内容扣人心弦之余,也让人们得以借此了解华尔街运作的灰色地带,并引导人们对华尔街的财富和权力、法律和道德进行质疑和思考。

你好,欢迎每天听本书。本期要为你解读的这本书,名字“含金量”很高,叫做《亿万》。这是热播美剧《亿万》的故事原型。而美剧主角的原型,就是这本书的主角,史蒂文·科恩。科恩白手起家,凭借优秀的交易业绩迅速积累了巨大财富,被称为“私募基金之王”。他经常游走于法律边缘,甚至运用内幕信息交易和操纵市场,赚到了巨额利润。面对他的违法行为,政府当然不能坐视不管,但是要抓住他的把柄,也绝对不是容易的事儿。整本书就围绕这样一个猫捉老鼠的游戏展开。

故事情节听起来好像有点套路化,但像科恩这样的主角却绝不多见。先透露一下这个游戏的结局,和美国政府博弈的过程中,科恩的公司在2014年签署认罪协议,罚金高达18亿美元,相当于100亿人民币,在全球金融史上都是数得上的大事情。所以,有人觉得“亿万”这个书名起得好,有冲击力,能体现案子的重量级。

确实,科恩是个“亿万级”的人物。他的对冲基金从1992年成立之后,二十多年间,年平均收益率达到了30%,最高时年收益高达73%。这意味着,这个基金最早的投资者,将获得超过100倍的收益,绝对可以称之为耀眼。2006年,科恩本人也位列薪资最高的对冲基金管理人第五名。虽然缴罚18亿美元罚金后,科恩被迫退还客户资金,只能运作自有资金。但凭着这不到原来一半的本金,科恩还是两年就赚回了超过30亿美元,而且那两年,还是熊市。可见,科恩这个人的投资能力确实很强。

不过,有一个针对他的质疑,就是他的大部分利润,来源于内幕交易。很多人都有疑问,一方面想问问那些从业人员,金融行业收入已经很高了,为什么还非要犯罪、非要搞内幕交易呢?尤其是科恩这样的交易天才,都有那么多个亿了,规规矩矩、踏踏实实赚钱就不行么?另一方面,也想问那些监管、执法部门,怎么就不能管管内幕交易呢?内幕交易能不能关进笼子里呢?

对这本书的解读呢,我打算分这样三部分:先来给你说说“亿万”级的交易员科恩:他是谁,如何迅速崛起,18亿罚金的大案又是怎么一回事。之后咱们深入来探讨内幕交易,回答一下刚才两个问题:为什么总是有内幕交易,内幕交易到底能不能管得住?

好,我们先说说史蒂文·科恩,和他的案子。

凡是成功人士,都是聪明和勤奋的综合体。科恩也不例外。他曾经在宾夕法尼亚大学沃顿商学院读书,这个商学院常年排名全美第一。对他的最恰当的形容,应该是这句话,“他为交易而生”。好的交易员有两种,一种靠后天刻意训练的结果;一种靠自然的天赋。而科恩,是两者的结合。

从高中开始,科恩就发现了自己对扑克牌的热情。在他和同学的牌局上,赌额从开始的25美分一路上涨,到最后一晚上能赢到或输掉上千美元。对他来说,赢不难,去找愿意跟他玩牌的对手很难。因为有这个赚钱的本事,科恩看不上体力劳动,对大学的学业也是漫不经心。他觉得学校里教的都是纸上谈兵,真刀真枪地下注赢钱才带劲。大学期间,他每天都去股票交易所看大盘,预测涨跌。毕业后他也是顺理成章地做起了交易员,并且上班第一天就打破了当时新人交易员的收益记录。

科恩喜欢做短线交易。这种交易策略,是要在股票短期的价格波动中获得收益。短线交易者通常对上市企业的长期发展不做太深研究,主要关注短期可能影响股票价格的各种信息,时刻准备着买入、卖出。这要求交易员快速地处理各类信息,并判断股票价格会有怎样的涨跌趋势。谁判断的正确率高,谁的业绩也就越好。不过,不同的交易员,对信息的处理和对市场走势的判断常常差异巨大。毕竟,预测未来是一件说不清道不明、有点玄的事。所以行话里常常用“盘感”,也就是对大盘的感觉,来形容短线交易员的水平。科恩,就是个“盘感”极好的交易员。期货专家杰克·施瓦格在访谈录《股市奇才》里这样评价科恩,说:“只要看一下他的交易记录,你就会明白,他对市场走向有一种真正的感觉。观察到同样的信息,科恩就能很快清楚地看出市场走向。”

作为天才交易员,科恩的交易生涯自然是一路开挂,迅速升级打怪,走完了从一个路人甲到明星基金经理的标准三级跳。第一级,成立自己的小团队,管理更多的资金;第二级,单独要求高分红政策,加速财富积累。这里面要说一下,招小弟、带团队很容易理解,但要求多分红,就是挑战公平了。想做到这点,必须业绩极好才有可能。科恩在25岁就能保证每年500-1000万美元的年收入了,积累了足够的本金之后,也几乎自然地完成了第三跳,自己做老板,成立对冲基金。这是就以他的名字首字母命名的SAC,赛克资本。

成立了自己的对冲基金后,科恩的势头也丝毫没有减弱。基金成立以后的20年内,除了2008年金融危机的那一年,其他年份从来没有亏过钱。20年间平均的收益超过30%,虽然管理费和提成比例显著高于其他对冲基金,管理资金的规模也仍然从最初的2亿美元,增加到180亿美元。

这里我们插播一句,90年代以前,对冲基金行业还是低调隐秘的,属于华尔街亚文化。但从90年代开始,人们开始注意到这个行业迅速造富的能力。传统的富豪常常要几代才能累积的财富,对冲基金经理几十年就能轻松赚到。科恩的赛克资本成立于1992年,正好处在转折点,很容易就成了人们关注的对象。

而且,赛克资本和其他的对冲基金还不一样。像索罗斯、巴菲特、西蒙斯这些投资界前辈,虽然早就成立了对冲基金,但他们的成长都不如科恩强势野蛮。这些前辈的投资通常都有自己的投资理念和投资哲学,换句话说,这些人是一群数学家、哲学家和经济学家。而科恩呢,数学不太行,也不研究经济,更谈不上有什么投资理念。他就是一个彻头彻尾的交易员,天才级别的那种。

一个生于这样的时代,这么迅速增长的对冲基金,很容易吸引市场的注意力。很多人都怀疑赛克资本的业绩好得太离谱,离谱到了无法理解、说不过去的地步。业绩背后是不是有什么不可告人的秘密?所有人心里都有这样的问号。监管和司法部门对这个问题就更加敏感,美国证监会、司法部、联邦调查局持续对赛克资本严密监控。除了突击检查交易场所,翻阅历史交易记录这些传统手段,FBI还在科恩身边策反“合作者”,安插卧底眼线,甚至开始监听赛克资本员工的电话,来获取线索。经过七年的严密监控,终于在两件案子上有了突破。

这两件直接导致赛克资本被罚18亿天价罚金的案子,都是内幕交易案。关于内幕交易,你可以在得到App里搜索“贼巢”,我解读那本书的时候,对内幕交易做了特别详细的解释。而且,《贼巢》里的案子,号称是“金融犯罪的集大成者”,之后的金融犯罪都是它的复刻版或者缩略版。在这里,我就给你介绍一下赛克资本被查的两个案子。

这两个案子一大一小,小案子是关于戴尔公司股票的,大的是关于爱尔兰制药公司宜兰和美国制药公司惠氏的股票,咱们就叫他们“戴尔案”和“宜兰惠氏案”吧。

戴尔案的案情很简单。做股票交易可能知道,上市公司的财务报告经审计正式公布之前,要对业绩的可能水平进行一个预告。华尔街对股票的估值,和预期的盈利水平直接相关。当时,华尔街预期戴尔的毛利率估值是18.3%。而科恩手下的一个叫斯坦伯格的投资经理,提前从戴尔内部打听到了最后公布的数字可能只有17.5%,于是利用这个信息做空戴尔,也就是赌戴尔股票下跌,赚了140万美元。他自己做空也就罢了,他又想起老板科恩管理的组合里是做多戴尔的,也就是赌戴尔股票上涨,就把这个消息写邮件告诉了科恩。科恩也确实是在收到这个邮件之后,赶在财务报告公布之前就卖出了戴尔股票,避免了150万美元损失。在这个案子里呢,斯坦伯格当然是从事了内幕交易,后来经过起诉他也被判了有罪。但是科恩是不是有罪呢?不知道。因为科恩说那个邮件他压根没看到,而且那个邮件没说明消息的来源,即使看到了,也不会就随便相信。执法部门找不到实锤指控科恩,所以这个案子没有直接烧到科恩身上。

宜兰和惠氏两家制药公司,当时正在联合研制一种叫“bapi”的治疗老年痴呆症的新药,并且已经进入了第二期临床试验。当时市场非常看好这个新药,科恩和他的手下马特莫,也提前囤积了大量的宜兰股票和惠氏股票。这个马特莫,本来是学医出身,后来转行做起了投资。这种背景,让他能很容易就和那些医疗专业的大牛搭上线,对上话,广交专家朋友。其中有一位吉尔曼博士,就恰好是负责“bapi”临床试验评价的专家。马特莫在吉尔曼家里看到了“bapi”二期临床试验结果的ppt,结果显示,这个药只对一小部分亚洲人有效,和资本市场的期待出入很大。马特莫于是赶紧给科恩打了个电话,告诉他“bapi”不行了。之后,赛克资本先是把持有超过10亿美元的宜兰和惠氏股票全部减持,避免了1.82亿的损失,又转手做空,在试验结果公布后,赚了2.76亿美元。这波神操作可以说是不折不扣的内幕交易了,马特莫也因此被判有罪。但是科恩有没有问题呢?不知道。因为科恩只承认他相信了马特莫的判断。相信一个有专业背景的员工,这何罪之有呢?马特莫直到最后都没有作证指认科恩。也就是说,从证据上讲,科恩的卖出决策并不是基于内幕消息,他只是正常地接受了自家员工的投资建议。所以这个案子,也没有实际烧到科恩身上。

那18亿美元罚款是怎么回事呢?这个钱,实际上罚的是赛克资本。两个案子都证明了赛克资本的管理不行,形成了纵容内幕交易的企业文化。所以除了罚金之外,赛克资本必须得解散,退还客户资金,两年之内只能运作自有资金。

这个认罪协议,是在两个案子都在审理过程中做出来的。这时候,执法部门能不能找到科恩有罪的实锤,斯坦伯格和马特莫会不会作证指认科恩有罪,没有人知道。执法部门这边,要考虑签个大罚单和争取把科恩送上法庭哪个更划算;科恩呢,则要计算是认罚免灾划算,还是死磕到底更划算。最终这个协议,有人觉得是检方亏了,虽然收到了巨额罚金,但7年努力收集证据都没能“扳倒”科恩,以后就更难了;有人则是觉得科恩亏了,早知道最后不会牵连到他本人,死磕到底说不定就不用交18亿美元了。

亏不亏的,说不清楚。不过总的来说,没有伤到科恩的筋骨。虽然罚了18亿美元不是个小数,但科恩没有牢狱之灾,而且他100多亿美元的自有资金还在,还可以继续交易。所以案子说到这里,有人会觉得有点“没劲”,没有那种“善恶终有报”的畅快感。不过,现实就是华尔街大量的内幕交易案,都是这样以认罪协议的方式结案,真正进入诉讼程序的很少。因为内幕交易,就是这么一种很难界定边界、也很难定罪的金融犯罪。这本书的英文书名叫Black Edge,直接翻译成中文就是“黑色边界”。这个书名直接击中了内幕交易的本质特征。我们对内幕交易的很多疑问,也都可从“边界”的角度去思考。

接下来我就结合我的积累,来深入一点,展开说说内幕交易的犯罪边界和执法边界问题。这有助于我们去回答一开始就提出的疑问:为什么内幕交易总是屡禁不止,监管执法部门又能不能管住内幕交易。

先说金融从业者这边。对于内幕交易,一个共识就是它破坏了市场公平,是犯罪,让人厌恶。尤其那些结成内幕交易网的窝案,沆瀣一气,实在可恨,应该受到重罚。

但咱们今天这本书并不想简单探讨这些坏蛋。英文书名叫“黑色边界”,作者也专门探讨了金融行业,尤其是对冲基金业的从业人员,先天就站在了随时可能越界的地带。

什么意思呢?听我给你解释一下。很多人炒股票,是以一种“小赌怡情”的心态在交易。他们甚至可以不知道上市公司主营业务是什么,去年是赚了还是亏了,全凭感觉就可以买入卖出。可是如果以交易为生,就不可以这样任性。为什么要买入?为什么要卖出?如何能做得更好?每个交易员都会千百万次地问自己这些问题。他们承担的风险动辄上亿,对市场的研究就必须非常深入。他们会派人到港口检查装卸情况,监控库房的仓储发货情况,甚至会调查上市公司高管的私生活。他们会不断学习,做半导体股票的对技术现状了若指掌,做医药股的则是半个医学专家。很多投资经理对上市公司的了解,甚至超过这家公司的董事长。顺带一提,就是因为对艺术品行业的深度研究,科恩在艺术品投资领域也有很大收获。他是美国前十大艺术品投资人,持有的艺术品超过10亿美元。

投资机构这样的深度调研,本身是没有问题的。但现实的情况,是常在河边走,不知何时就走入了内幕交易的非法地带。就比如前面说的“宜兰惠氏案”吧。投资经理马特莫是学医出身,为了做好医药股,不断向专家吉尔曼博士请教。吉尔曼也觉得这个马特莫,比他所有的学生都虚心、都认真,乐意多跟他交流。这本来没什么不对,但问题就出在吉尔曼入选成为“bapi”药的评价委员,有了利益冲突。这时候让马特莫去和吉尔曼划清界限吗?现实的情况常常是恰恰相反,马特莫因为有一个“自己人”反而暗自高兴。而当马特莫得知自己可能会付出超过2亿美元损失的时候,他能忍住不利用这个内幕消息进行交易吗?这需要多大的道德定力啊。中国有句老话说,“杀头生意有人做,亏钱生意无人做。”也许是带着侥幸心理,也许是想着先把眼前的事情解决,马特莫没什么障碍地就越界违法了。

而且,对冲基金的内部制度,很多时候不仅不能有效防止这种越界,甚至还给越界提供了温床。为了科学决策和防止内幕交易,一般对冲基金都会要求投资经理有投资研究的分析报告,买入卖出都要有合理的理由,并且注明对交易的信心指数。这本来是个好制度,但就比如马特莫这个案子吧,他对医药行业这么了解,无论是找买入还是卖出的理由,都能找到一大堆,是不是打着幌子搞内幕交易,没人知道。而老板科恩只要说,我相信马特莫,他强烈建议卖出,我就卖出。哪怕科恩心知肚明这是个内幕交易,至少程序上没有瑕疵。一个防止内幕交易的制度,竟然某种程度上可以保护内幕交易,这不是很荒谬么?可是,对于很多内幕交易,这种荒谬就是现实。实际上,要不是吉尔曼博士作证指认,确实也很难给马特莫定罪。

执法和监管部门处理内幕交易时,“边界”就更是大课题。先说怎么划定内幕交易的犯罪边界吧。美国法律规定,要找到内幕信息的泄密者,还得知道这个泄密者收了多少好处才能定罪。这符合“无罪推定”的立法精神,但也让很多内幕交易有机可乘。比如两个人就是关系好,一个是说者无意,另一个听者有心利用了内幕消息,这样的内幕交易就很难定罪。或者更具体一点,如果找不到有人泄密的证据,或者不能证明他为此收到了好处,也不能定罪。就比如说科恩吧,两个案子都没有实锤说他从事了内幕交易,但他真的有没有问题呢?没有人知道。科恩愿意用18亿美元和解散基金的代价尽快和解,本身就容易引人联想。但执法部门是不是能有本事给他定罪呢?后面的事实也证明了,很难。所以,专门管辖华尔街的纽约南区检察长才对这个定罪标准忿忿不平,说这简直就是“给无良行为绘制了一个明确的路线图”,相当于明确告诉你该怎么做内幕交易才不会被起诉。

内幕交易的定罪难,实施监管和执法就更难。因为他们还要面对“执法边界”的问题。咱们刚才也说了,要定罪得讲证据。谁泄密给了谁,收了多少好处都得找到。可获得这些信息真是太难了。当然可以去定期或者突击检查金融机构的档案、数据,甚至往来邮件和电话记录,但那么多数据,从何入手呢?哪怕是能查个底朝天,那如果这些人是私下见面或者用私人电话传递消息呢?证明收到了好处也不容易,金钱上的好处容易查,一些隐性的、尤其是建立在友谊之上的往来就很难证明和内幕交易有关。再加上美国法律中有“第五修正案”,嫌疑人有“沉默权”,可以避免自证其罪。这些都让执法者本身也不得不行走于执法的边界,用窃听、策反、内线,甚至用免于起诉小鬼,换取咬出大鬼这些近乎于间谍活动的方式来获取内幕交易的证据。就比如科恩这个案子,7年的调查用尽了一切能用的手段,最后也没有给科恩实实在在地定罪。而调查的初衷也显得有点“有罪推定”,“业绩这么好,不可能没问题”,不能让所有人信服。所以才有那句科恩经典的对白:“我没有做任何这个行业的其他人不做的事,我只是比他们做得好。”

当然,随着信息技术的进步和执法监管部门协作程度的加深,防止内幕交易的制度已经越来越完善。比如交易所可以将异常交易的报告提交给监管和执法部门作为线索,比如过往的交易数据长期保留随时备查,甚至有些机构要求交易员的电话和邮件需要授权录音并接受随时监听等等。但不可否认的现实是,大量的内幕交易,还是靠检举、靠污点证人,甚至靠一些极端的执法手段获得证据,而且最终也只能以罚款和解了结。

科恩的案子是2016年结案的,基本能反映美国内幕交易违法和执法的现状了。一方面,很多金融从业人员,都是“常在河边走”的状态,能不能“不湿鞋”,很大程度靠的是从业人员的职业道德水平。另一方面,执法部门如果没有强烈的正义感和执法决心,也很难将内幕交易关进笼子里。这也是“黑色边界”这个英文书名的深意所在。我在解读《贼巢》的时候也说:“很遗憾,内幕交易是过去、是现在,也是未来。”

好了,本期的解读就到这里,来总结一下:

首先,我们介绍了一下史蒂文·科恩和他的崛起经历。他喜欢做短线交易,是一个彻头彻尾的交易员。之后,我们介绍了导致科恩的基金赛克资本摊上的那两件案子,为什么被处以天价罚金。这两件案子都是内幕交易,但却没有波及到科恩本人。最后我们从原书的书名《黑色边界》入手,谈了内幕交易这种金融犯罪的特点。交易员不可避免要常常在犯罪的边界徘徊,而监管和执法也不得不动用一些非常手段来对付内幕交易犯罪。

说到这里,我们不妨多说几句。美剧《亿万》热播,监管者和交易员之间的猫鼠游戏让很多人沉迷,还创下showtime的首播收视记录。这部剧就是抓住了内幕交易的本质问题:一方面是交易员们对收益无所不用其极的追求,在深度调研的路上不断越界;另一方面是司法部门对贯彻正义近乎偏执的态度,不惜动用非常手段,铁了心就是要把对方搞掉。实际上,这种猫鼠斗也存在于很多其他的犯罪之中,所以我们大可不必对内幕交易犯罪过分担心。这一方面是因为,肆无忌惮的内幕交易如今已经很难,限制内幕交易的制度和技术手段在不断地完善,一旦败露,需要付出的有形和无形代价也越来越大;另外也是因为,搞内幕交易是不是一定能获利,也不好说。内幕交易赔钱又坐牢的情况,也是不胜枚举。从这一点上来说,投资和做人一样,还得走守法合规的阳关大道,才走得长,走得远。

撰稿:小云 脑图:摩西脑图工作室 转述:杰克糖

划重点

1.科恩作为一名天才交易员,成立了对冲基金赛克资本,20年间平均的收益超过30%。

2.塞克资本的优秀业绩受到监管部门的注意。经过七年的严密监控,终于在两件案子上有了突破,最终予以18亿美金的罚款。

3.交易员不可避免要在犯罪边界徘徊,而对冲基金的内部制度又为越界提供了温床。

4.内部交易边界模糊,因此实施监管和执法非常困难。