《香港电影的秘密》 杨以赛解读

《香港电影的秘密》|杨以赛解读

你好,欢迎“每天听本书”。今天是“526得到同学节”,全体同学都放假了,你怎么还打开了听书呢?为了让爱好学习的你今天好好放假,我们特意求助技术老师,自动帮你完成了听书学习计划、挑战赛任务,所以你可以放心地去放假。但如果你还是想听书,我们也准备了一本轻松一点的书,就是这本《香港电影的秘密》。

港片,我想我们都是不陌生的了,甚至可以说它是我们很多人成长记忆的一部分。今年“五一”期间上映了一部电影叫做《九龙城寨之围城》,很多人看过后说这部电影重振了港片传统,把我们又带回了经典港片的记忆之中。那究竟什么是“港片传统”,什么是所谓的“经典港片”,今天的这本书试图回答这些问题。

这本书的作者大卫·波德维尔是世界一流的电影学者,他的著作《电影艺术》和《世界电影史》是电影这个学科中的经典教材,在世界范围内都很畅销。波德维尔一直以来对香港电影情有独钟,自20世纪80年代以来,他多次到访香港,梳理香港电影的历史,观察香港电影的产业状况,同时采访了一批香港电影的产业人员,包括像吴宇森、徐克等香港著名导演。2007年,他凭借对亚洲电影尤其是香港电影的持续关注,获得了“亚洲电影学术研究大奖”。在这本书中,大卫·波德维尔深入剖析了香港电影的艺术成就和产业成就,你不仅可以借此加深对电影艺术的理解,也能看到一个文化产业的发展全过程,并从中收获一些经验和启发。

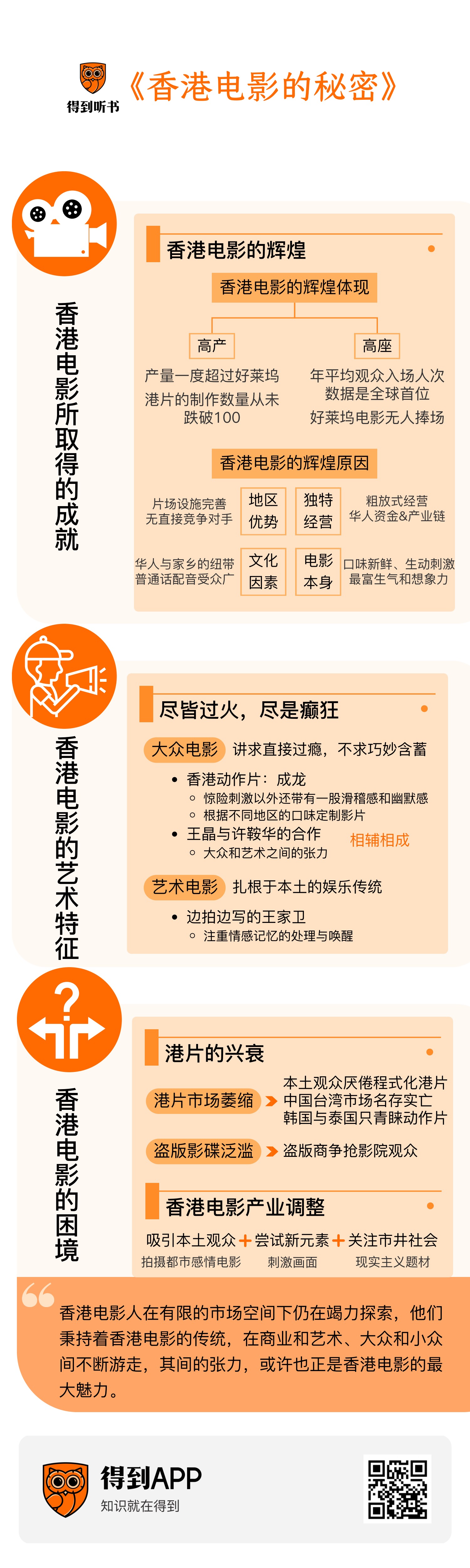

好,接下来,我将分三个部分为你解读这本书。第一部分我们来了解一下香港电影所取得的成就,在上世纪七八十年代,香港电影所取得的成就是巨大的,它是何以取得这些成就的呢?第二部分,我们具体到电影本身,来看香港电影的艺术特征。那些我们所谓的经典港片,它到底经典在哪儿?第三部分,我们来讲一讲香港电影的困境,自1993年以来香港电影便陷入了颓势,这其中的原因又是什么呢?

我们先来看第一部分。上世纪30到40年代,一批上海的电影公司为了逃离战火,南下到这块相对平静的土地避难,随后开启了香港电影的辉煌,尤其在70到90年代期间进入黄金时期。

这个辉煌可以体现在两方面。一是高产,第二次世界大战后,中国香港是亚洲电影最高产的地区,1960至1967年间产量甚至超过了好莱坞。1965年,中国香港产出电影236部,比法德两国加起来还要多。70年代,受电视的影响,无论是西方还是东方,电影产业都有所萎缩,产量大幅下降,但是港片的制作数量从来没有跌破100。

辉煌的另一个体现是高座。上世纪50年代,中国香港的人口约300万,每人每年平均到电影院22次,这个数据高居全球首位,是美国的两倍。1967年,这个数字达到了27次。70年代到80年代间,香港影院每年平均观众入场人次皆在6500万左右,而且这些观众都选择看港片。那时好莱坞电影正席卷全球,在一些国家甚至可以做到占全年票房的九成。但是在中国香港,好莱坞电影却少有人捧场,所占票房不到三成。全球卖座片一到香港,往往惨淡收场,因为它们不敌港片。

那如此辉煌的原因又是什么呢?首先当然是地区优势。在“二战”前,中国香港就已经是粤语片制作中心。当时国民党政府规定所有的影片都要用“国语”制作,但是粤语片又是有其受众的,所以一些粤语片的制作就转至了香港,在那里搭建了完善的片场设施。后来一大批电影公司迁至中国香港,就直接启用了这些设施,再加上和英国 的关系,当地很容易从西方获取电影胶片和设施,所以整个产业的基础是很好的。而且当时中国香港对各产业有一系列的税收优惠,又有能高效处理外资的银行制度,还有能帮助将影片运送至东南亚各地的便捷海港,这都助力了彼时中国香港电影产业的发展。此外,波德维尔在书中还特别强调一点,当时的香港电影市场是受到保护的,这个受保护的意思是说它没有很直接的竞争对手。50年代,好莱坞电影公司主攻的是欧洲和拉丁美洲的市场,因为这些地方的电影票价更高,影院数目也更多。而在当时的亚洲,电影产业规模较大的当属日本,可日本国内的电影市场就足够大了,本身已能自足,无心再去争占中国香港市场,更无心去争占东南亚市场了。这一切都给了中国香港电影充分的发展空间,它由此在本地壮大,并逐步渗透到整个东南亚市场。

另外,辉煌的背后还离不开港片的独特经营方式。相较于好莱坞电影和日本电影,发展期的中国香港电影一直属于小本经营,也就是投资小、利润低,但产量大。当时的香港电影公司偏爱挣快钱,对长远回报不感兴趣,所以他们借贷投资,压低薪金,还削减员工数量,在这个基础上还要求大量地生产。这样的一种粗放式的经营方式帮助了早年香港电影迅速抢占了市场。此外,华人资金和华人在东南亚地区的产业链,也助力了中国香港电影的发展。五六十年代,中国香港数一数二的电影公司当属电懋和邵氏,电懋是由马来西亚富商陆运涛创立。陆运涛在亚洲各地皆有戏院和发行公司,他在香港成立了电懋,生产电影来为他各地的戏院供货。而邵氏则是由邵氏兄弟成立,他们最早在上海经营戏院生意,20年代进军电影制作,1933年迁至香港,邵氏兄弟同样在东南亚各地都设有邵氏戏院。在这些华人的产业链下,香港电影不愁投资,也不愁发行,而且往往还能保证在亚太地区各个城市取得最佳放映场所和最佳放映日期。在所有的这些利好条件下,中国香港电影制作规模越来越大,制作水平越来越高,逐步赶上了好莱坞电影标准,并把对手逐一击败。

再有,我们也不能忽视文化因素。华人足迹遍布世界各地,很长一段时间里,港片是它们和家乡之间的一个联系。在新加坡、马来西亚、印尼等地,华侨数量众多,港片因此极其卖座。在华侨数目较少的国家,如柬埔寨、泰国、越南等地,也有支持港片发行的足够影迷。到20世纪60年代初,中国香港成为了东南亚最大的电影输出地,我们可能有印象,早期的港片说的并不是粤语,而是配音成了我们能直接听懂的普通话,这背后其实就是为了照顾整个东南亚地区更广大的华人观众。

好,以上我们讲的都是一些比较客观的因素,但除了这些,大卫·波德维尔在书中提醒我们要注重电影本身。他说:“更重要的原因,其实在于电影本身。港片能满足观众所需,源源不绝推向市场,不仅口味新鲜,而且生动刺激,港片堪称70年代以来全球最富生气和想象力的大众电影。”接下来的第二部分,我们来回到记忆中的港片,我们来重温它们的面貌,以及分析这副面貌背后的原因又是什么?

大卫·波德维尔这本书的开篇用八个字总结了香港电影的特点:尽皆过火,尽是癫狂。这句话最早是一位纽约影评人用来贬低港片的,但大卫·波德维尔却把这句话视为港片的荣誉标记,他认为这是中国香港电影给全球文化最重大的贡献。

为什么这么说呢?电影有两类,大众电影和艺术电影。大众电影是专为娱乐大众而制作的电影,它要吸引足够的观众购票,争取足够的票房。而艺术电影,从经济投资的角度来说,都是失败的,它们的目的在于探索电影艺术的边界,因此往往没那么容易被主流观众所接受,所以很难有很高的票房,能回本就不错了。但它们也并非就完全没有回报:全球每年举办的电影节多达几百个,每一个都渴求形形色色的艺术电影,为艺术电影提供了很多的奖项荣誉。波德维尔说,如果说大众电影的市场是由一个又一个的观众组成的,那艺术电影的市场就是由一个又一个的电影节组成的,它们得竞争电影节的资源、渠道和荣誉。所以其实无论大众电影,还是艺术电影,都是生意,只不过它们是不同的生意。

黄金时期的香港电影毫无疑问属于大众电影,而且是大众电影当中最大众的那一种,讲求直接过瘾,不求巧妙含蓄。回忆一下我们记忆中的港片,它们都极度钟爱能为我们带来感官刺激的东西,有时候堪称粗俗。比如说爱拿怪人与放屁搞笑,还有那些白脸红斑的僵尸、吃相邋遢的馋徒、口吐巨舌的树妖,香港电影的画面可谓无奇不有。此外,波德维尔在书中提到,20世纪70年代以来,全球观众对于银幕上的暴力画面接受程度越来越高。港片利用了这一点,将殴斗与虐待甚至动辄死人都变成了电影的主要元素,其程度有时候令好莱坞都瞠目结舌。

与这样的画面相匹配的是极其直接和强烈的情感,最高兴的时候急转而下成最沮丧,最沮丧的时候又一跃而上成最高兴,所有的情感在这样的对比当中被推向极致。举个例子,王晶执导的《追男仔》,开场不过43秒,先是一通激烈惊悚的枪战和追逐戏,然后马上俊男美女出场,上演一系列的搞笑戏码,有男人跳脱衣舞,有胡闹的扑克赌局,还有歌舞和幻觉。波德维尔因此在书中说,“港片有时会像打翻了的五味瓶,令人应接不暇”。

一直以来,有不少人会认为这样的一种风格是粗俗的,并看不起这种风格。但是波德维尔为其辩护说,其实要做到这些是很不容易的,需要大量的技艺支撑。他说:“有的知识分子会大讲特讲电影或流行音乐的文化意义,但是却根本不在乎这背后的艺术工匠们所用的方法,也许他们认为炮制既刺激过瘾又会催泪的片子,是件简单不过的事情。”

港片一直以来有午夜场的传统。所谓午夜场,是指片方会在影片上映前夕,在10家到20家影院安排一次同一时间的放映,这个时间一般是在午夜十一点半左右。午夜场能够帮助制造口碑,这对于一些宣传经费有限的电影来说是很重要的。但要是电影质量不过硬,不够讨观众喜欢,午夜场也能毁掉口碑。一些导演也将午夜场作为一个测试,看观众究竟喜欢哪部分,不喜欢哪部分,不喜欢的部分就抓紧去改。香港著名导演黄志强曾回忆午夜场说:“(我曾)在午夜场亲眼看到观众很火大,站起大喊,到底谁是导演,给我站出来。又或者,到底是谁写的剧本,把那饭桶揪出来。但是他们看到好戏,也欢呼拍掌,激烈得不行。因此,你做导演,你就得捱过这一关,你迟早要面对这些人。”正是在这样不断的测试和考验下,港片的创作者们理解观众心理,并能够熟练地投其所好,充分满足观众的娱乐需求。

我们以香港动作片为例,来具体讲一讲港片的技艺。动作片可谓港片的一大顶梁柱,用作者波德维尔的话来说,“香港电影最叫人难忘的就是那些异常刺激的身体动作”。而要谈香港动作片,有一个人是绕不开的,那就是成龙。

成龙原名陈港生,就是“香港出生”的意思,他六岁时便被父母送至占元中国戏剧学院,在那里苦练武打与杂耍。戏剧学院解散后,他和几个师兄弟在电影界找到工作,从武行打手做到了武术指导,再后来做到主演,乃至成为导演。从出道,成龙便一直被拿来与李小龙做比较,“成龙”这个艺名有“成为龙”的意思,但成龙并不想成为李小龙的翻版。成龙曾一再解释他和李小龙的区别,他说:“李小龙腿踢得高,我则踢得低;他是个无敌英雄,我只是个倒霉的小人物;他的戏紧张认真,我的则轻松活泼。”这段话其实也可以被视为是成龙式动作片的特点所在。

成龙和李小龙一样,都练了不少门派的功夫,除南北派武术外,还有跆拳道和柔道。但是成龙只管自己的功夫叫做“杂碎”,他把各家各派的武艺结合在一起,灵活地展示各路招式。而且因为在戏剧学院学过杂技,成龙还把一系列杂耍技艺引入到了影片当中,所以他的动作片,除了惊险刺激以外,还带有一股滑稽感和幽默感,在打斗中逗得人欢笑连连。从80年代开始,成龙将他这一套独特的技艺和风格注入各种不同类型和题材的影片,有时是一些旧时代背景的武林故事,有时是一些夺宝历险故事,有时是一些警匪故事。成龙让这些故事焕发新生,也让香港动作片再上了一个台阶。成龙曾说:“过去我们总以为,美国动作指导一定是全球最优秀的,美国导演也必定是全球首屈一指的。可如今我晓得了,说到动作片,我们才是最顶尖的,他们还要向我们借鉴。假如你叫美国导演用我们的方式拍动作片,他们绝对做不来。”

除了成龙自身的努力,成龙影片的监制们也在为了争取更多的观众而想尽招数。在影片《警察故事》中,成龙从中国跑到了马来西亚的吉隆坡;《霹雳火》中,成龙则在东京的弹珠店大打出手。这样的安排实际都为了争取东南亚市场的观众。另外,监制们还从各地招揽影星,马来西亚的杨紫琼,日本的大岛由加利,她们都参与了大量港片的拍摄,帮助港片触达更多的观众。甚至,港片还会根据不同地区的口味定制影片,比如当时韩国发行商会特别要求动作场面,哪怕不是动作片,他们也要有动作。日本的发行商则钟爱血腥暴力,新加坡和马来西亚的发行商认为“古惑仔”系列存在歌颂黑帮的问题,片方随即加拍了一些场面,扭转了影片的价值取向。

所有的这些其实都显示了香港电影的灵活。前面我们讲到60年代以来的香港电影一直采取投资小、产量大、产速快的经营发展模式,整体是相当粗放型的产业。早期的香港导演在他职业生涯内能拍上百部电影,这放至其他地方是难以想象的。“古惑仔”系列导演刘伟强曾回忆他当初当导演时,常常早上拍一部戏,下午便要赶另一部,90年代后期,他可以年产多达四部作品。在这样的一种粗放的产业环境里,确实容易出现粗制滥造之作或是跟风之作。但与此同时,波德维尔在书中提醒我们,粗放有时候是一种限制,但有时候它也是一种自由。这种自由使得香港电影的从业者们不顾规则、不设限制、不服输赢,由此制作了一大批极大胆又极具创意的影片。

此外,也正是因为有这么一大批靠精准投其所好来挣钱的大众电影,才能给予一些人有机会探索更加创新、更加有实验性,但有可能根本挣不到钱的艺术电影。大众电影和艺术电影实际不一定是对立的关系,相反,大众电影的成功经常能够反哺艺术电影,而艺术电影在电影语言上的探索也同样能够启发大众电影。最能显示这一点的是王晶和许鞍华之间的合作。王晶可以说是最能显示香港电影大众性的一位导演,他的电影在讨好观众这一点上,可以说是无所不用其极,他也因此大获成功。1993年王晶出品的电影取得的收入占到这一年港片票房总收入的15%,1996年更是占到了全年票房总收入的三成。而许鞍华则完全相反,作为香港标志性的作者型导演,她的电影侧重个人表达,有鲜明的艺术性,能收获影评人的一众好评,但却不讨主流观众的喜欢。王晶曾调侃许鞍华说:“许鞍华不该让老板没钱赚。”许鞍华则毫不客气地回应王晶说:“王晶拍戏态度不端正,拍的都是烂片。”但是这并不影响两人之间的合作,2009年王晶拿出了700万支持许鞍华拍摄《天水围的日与夜》,这部电影不出意外地亏了,但是这之后王晶又继续投拍了许鞍华的《得闲炒饭》。他们之间的这种合作充分彰显了大众和艺术之间的张力,也彰显了一个成熟的电影市场对多元的维护。

说到香港的艺术电影,还有一个人不得不提,那就是王家卫。他的电影在中国香港本土很少卖座,但是却深受欧洲及北美影院的喜爱。1997年,王家卫凭借作品《春光乍泄》,成为首位获得戛纳国际电影节最佳导演的华人导演,可以说登上了艺术电影的最高殿堂。但是波德维尔在这本书中指出,王家卫的艺术电影和普遍意义上的艺术电影其实不太一样,他的电影深深扎根于本土的娱乐传统,波德维尔因此认为香港的艺术电影实际属于一个新的门类,他将其称为“大众前卫电影”。

王家卫如今享有顶级艺术片导演的美誉,但实际上,他是在香港大众娱乐业里熬出来的。他最初是一名编剧,给电视肥皂剧和悬疑剧集写剧本,他曾声称,自己在80年代写了50个电影剧本,要不是赶上了80年代香港电影最蓬勃发展的时期,他可能根本没有机会当导演。

他的电影所讲的故事其实跟艺术没什么关系,相反都立足于可能会被一些人认为俗套的类型故事。比如《旺角卡门》的底子是一个黑帮片,里面有不少厮杀的动作场面。《东邪西毒》是一个武侠片,《重庆森林》和《春光乍泄》则是90年代初兴起的关系电影,也就是聚焦几对人物间情感关系的电影。它们实际上都是那个时候很受大众欢迎的那类电影,只不过王家卫在里面注入了强烈的个人风格,由此让它们变得独特了起来。

另外,王家卫电影的拍法其实也是很港片的拍法,极为地注重灵活。港片历来有边拍边写剧本的传统,而王家卫在这一点上可谓做到了极致。有不少参演了他电影的演员说,他们整部戏演完了,都没有看过王家卫的完整剧本,甚至不知道自己到底演了一个什么角色。另外,王家卫拍电影极慢,他喜欢重拍多次。《春光乍泄》原只打算拍六个星期,但结果拖了五个月,这似乎与注重高效的香港电影背道而驰。但其实,王家卫并不是快不起来。在拍摄《重庆森林》的时候,因为在香港街头拍摄,来不及申请许可,王家卫便以抓拍和偷拍的方式迅速完成了拍摄。后来很多人称赞这部电影的摄影十分特别,将其视为王家卫的一种艺术风格,但其实这都只是条件所限下的无奈之举。

波德维尔在书中说,王家卫的电影看上去难以捉摸,其实条理分明,他的讨好不在于用滑稽的场面逗笑你,也不在于用危险的动作来刺激你。他的所有电影处理的都是时间和记忆,他竭力捕捉起那些人与人之间稍纵即逝的情感,并将这些情感无限地放大,赤裸裸地展现在观众眼前。王家卫对于唤醒,甚至是煽动观众情感记忆的渴望一点也不亚于那些商业片导演。所以波德维尔说,这进一步证实了香港电影强大的大众传统,它渗入了各个方面,几乎成为了香港电影人的肌肉记忆。

但是尽管如此钻研大众,自1993年起,港片仍难以避免地走入颓势,香港的电影市场也逐步萎缩。一个颇具规模的文化产业由盛转衰,这背后的原因又是什么呢?接下来的第三部分,我们就来讲一讲这一点。

在波德维尔看来,港片的兴衰和整个东南亚市场的变化有关,其中又尤以中国台湾市场为关键。90年代,中国台湾的人口有2000万左右,长期以来一直是港片的一大市场。当时,中国台湾出于对本土市场的保护,对进口的好莱坞片作出了一系列的限制,而港片属于非外语片,非但没有受限制,相反还能在台湾享受到一系列的扶持和优惠。90年代初,中国台湾每年放映港片数目多达130到200部,不少台湾发行商为了分一杯羹,放弃投资本土电影,而纷纷转向投资港片。最疯狂的时候,一部港片还未开拍,就能够在台湾拿下2000万的资金收益。

香港的片方也趁着这一大好形势,大幅提升制作成本,电影越拍越贵。1990年的电影《秦俑》制作费用达到5000万港元,这在今天看来其实不算高成本,但是放至当时可以说是贵得惊人。片方为了维持这样一种高成本的制作,开始在中国台湾“打包卖片”,也就是将好几部片一次性卖给台湾片商。当时的台湾片商为了买到一部可能会卖座的大制作,就不得不接受同时买下一批次货。这在港片大热的年代是可行的,但是到90年代后期,台湾片商就不愿再这么做了。

1993年,《侏罗纪公园》在亚洲的电影市场所向披靡,战无不胜,港片节节败退。同年,中国台湾出现了有线与卫星电视,待在家里看电影的人越来越多。有叫座力的电影明星也越来越少,一度是台湾票房保证的林青霞也宣布息影。1993年至1995年间,中国台湾有30部大卖座片,25部来自好莱坞,而港片只有4部。在这种势头下,台湾投资者与发行商组成联盟与香港片方谈判议价,要求卖来台湾的片子价格必须减半。而好莱坞也乘胜追击,在《侏罗纪公园》等电影在亚洲市场大获成功后,美国的电影公司大受鼓舞,开始在亚洲多个地区投资开设影院。1997年亚洲出现金融风暴,但亚洲各地票房收入却有上升,主要原因就是放映好莱坞片的影院变多了。

到90年代中期,港片的本土市场萎缩了。本土的观众逐渐厌倦了程式化的港片,投入了好莱坞的怀抱;而中国台湾市场名存实亡,韩国与泰国又只青睐动作片,对其他类型的港片毫无兴趣。1988年港片的入座人数是6600万,到1993年跌至4400万,1996年只剩下了2200万。

而且雪上加霜的是,90年代,香港的盗版影碟已经到了无孔不入的地步。一些电影的幕后工作人员偷偷把拷贝拿出去复制,然后流向市场,又或者是电影上映的时候,直接在影院偷拍,转录成VCD卖向市场,定价不到电影票的一半。“古惑仔”系列的监制文隽曾在电影首映的当天就买到盗版碟,他无奈地感叹说,香港的电影盗版商有一套最佳的发行制度,简直无人能及。

从20世纪五六十年代起,中国香港电影一直是辐射整个东南亚的跨区域性产业,但是到90年代后逐步退守本土,香港电影的从业人员不得不重新思考吸引本土观众的方法。比如有导演开始以较高品位的观众为对象,拍摄了一连串聚焦都市感情关系的电影。比如尔冬升执导的《新不了情》,这类电影成本不高,但是却凭借地道的香港口味而吸引了大批观众,最终收获了3000万票房,与成龙的《城市猎人》势均力敌。还有导演试图以更刺激的画面来拉回观众,比如邱礼涛在90年代后期拍摄了一系列以残暴的世纪大案为原型的电影。而这些年,一批年轻的香港电影创作者开始关注香港的市井社会,出来了一大批充满人文关怀的现实主义题材电影。不过所有的这些都很难再让香港电影恢复昔日的辉煌了。波德维尔在书中说,黄金时代已一去不返,中国香港电影产业变得跟多数地区性电影产业一样,每年只有少量制作,其中有艺术价值的就那么几部。然而你会发现,脱颖而出的作品,仍然是那些坚守着香港大众电影准则和做法的电影。这说明产业风云变幻,但底层的技艺是不变的。这么多年过去了,香港电影始终传承着它那套关于娱乐的技艺,这套技艺永不失光彩。

好,到这里,这本书就为你介绍完了,我们再来回顾总结一下。

大卫·波德维尔在这本书中为我们回顾和分析了香港电影的产业成就和艺术成就。在他看来,中国香港电影在东南亚电影市场所取得的成就和它所处的地缘位置有关,也与其粗放型的经营模式有关,此外它也离不开香港电影本身的娱乐技艺。在波德维尔看来,香港电影是最注重大众性的大众电影,它所有的技艺都在于如何吸引和满足观众,这也是为什么那些经典的香港电影是一批极尽所能,追求感官刺激和调动观众情感的电影。哪怕是香港的艺术电影,它也脱离不开根深蒂固的大众娱乐传统。

自1993年以来,中国香港电影因东南亚市场的变化、好莱坞电影的卷土重来,以及盗版的猖獗而备受冲击,一下子失去了在东南亚电影市场的主导地位。但香港电影人在有限的市场空间下仍在竭力探索,他们秉持着香港电影的传统,在商业和艺术、大众和小众之间不断游走,其间的张力,或许也正是香港电影的魅力所在。

好,以上就是这本书的精华内容。你可以点击下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。要是你喜欢这本书,也可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。感兴趣的话,推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1.粗放有时候是一种限制,但有时候它也是一种自由。这种自由使得香港电影的从业者们不顾规则、不设限制、不服输赢,由此制作了一大批极大胆又极具创意的影片。

2.大众电影和艺术电影实际不一定是对立的关系。相反,大众电影的成功经常能够反哺艺术电影,而艺术电影在电影语言上的探索也同样能启发大众电影。

3.产业风云变幻,但底层的技艺是不变的。这么多年过去了,香港电影始终传承着它那套关于娱乐的技艺,这套技艺永不失光彩。