《贝多芬传》 裴鹏程解读

《贝多芬传》| 裴鹏程解读

关于作者

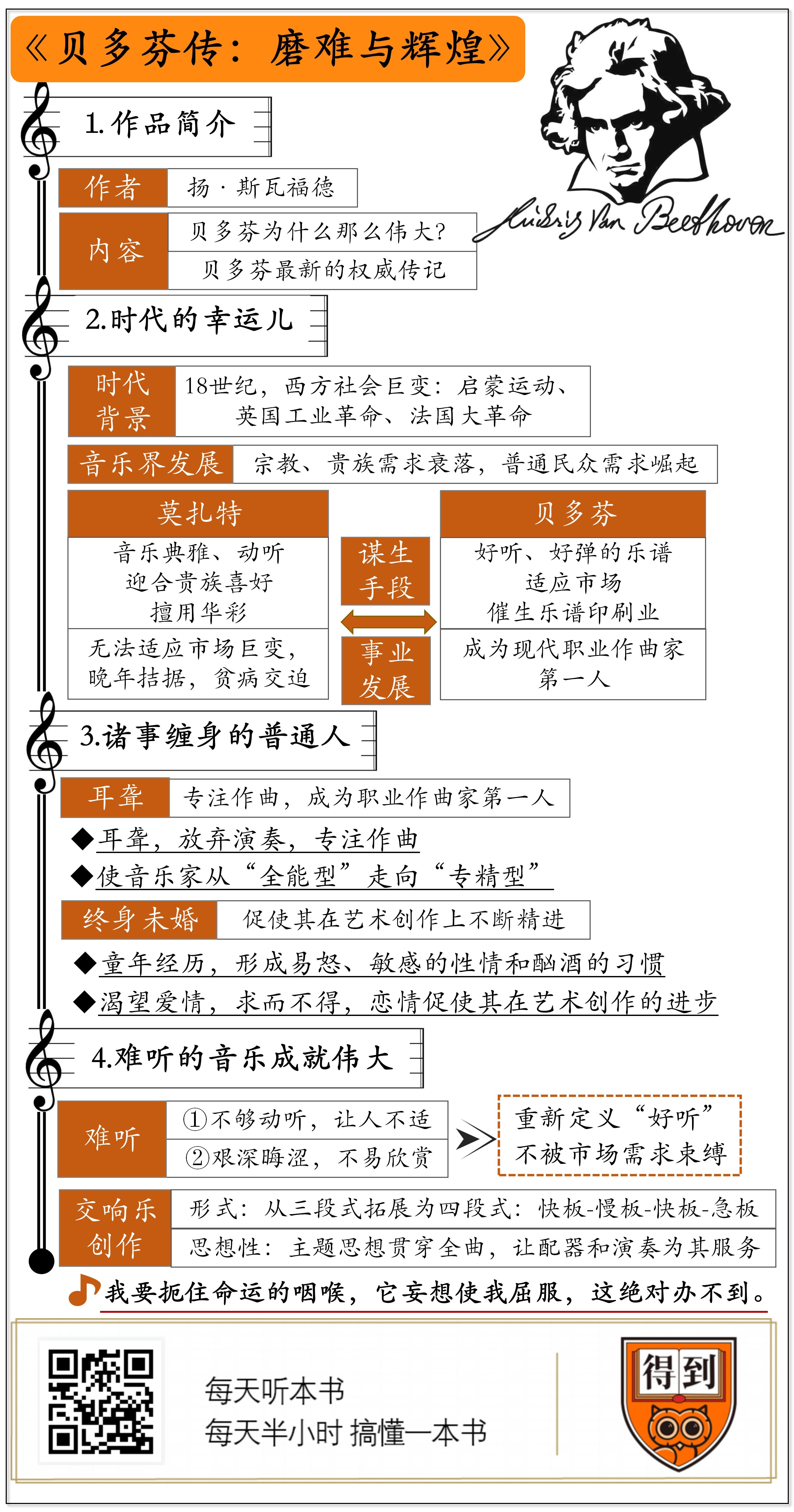

本书作者扬·斯瓦福德兼具作曲家和作家身份,他以一系列音乐家传记而闻名,传记中既有生动翔实的故事,还有深入浅出的音乐分析。这本《贝多芬传》是他最新的作品。

关于本书

本书共90万字,不仅呈现了符号背后贝多芬的真实形象,更回答了一个重要问题——“为什么贝多芬如此伟大”。

核心内容

本书结合大量资料,对贝多芬的伟大给出全新解释。贝多芬之所以伟大,至少有三个原因:第一,他是那个时代的幸运儿;第二,他是一个麻烦事缠身的普通人;第三,他是一位写出“难懂音乐”的艺术家。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的这本书叫《贝多芬传:磨难与辉煌》。

提到西方音乐家,我们的脑海中浮现的第一个名字,很可能就是贝多芬。有人认为,贝多芬作为“古典音乐史上最伟大的作曲家”甚至不需要加“之一”两个字。因为他不仅给后世留下《命运交响曲》《欢乐颂》这样的伟大作品,而且他的故事也感动了无数人:“为盲人姑娘写下《月光曲》”“扼住命运的咽喉写出《命运》交响曲”“为拿破仑谱写《英雄》交响曲”等等。在今天,《欢乐颂》被用作“欧盟之歌”象征着欧洲的自由、和平、团结。贝多芬或许还对唱片产业的发展产生了影响。据说,索尼公司与飞利浦公司在讨论CD容量及规格时,索尼社长大贺典雄提出,放不进贝多芬《第九交响曲》的唱片是不完整的。最终,一张CD的时间被定为74分钟,这是演奏贝多芬《第九交响曲》的时长。

贝多芬在今天已经变成符号,他既是作品等身的天才,也是命运的抗争者。不过贝多芬并不特殊,在历经磨难这一方面,舒伯特更胜一筹,舒伯特不仅穷到娶不上妻子、三餐靠朋友接济,甚至活得比莫扎特还短;如果要找失聪的著名音乐家,除贝多芬以外,还有“捷克音乐之父”斯美塔那。贝多芬自始至终并没有完全失聪,而斯美塔那可是两耳全聋。

为什么贝多芬被尊称为“乐圣”,而且直到今天他的形象依然光辉夺目呢?

两百多年来,有关贝多芬的研究作品不计其数,如果是作家所写,会倾向于讲故事,如果是音乐家所写,会侧重分析作品。今天为你介绍的《贝多芬传》是有关贝多芬最新的权威传记。作者扬·斯瓦福德具备作家与作曲家双重身份,这部近90万字的大部头作品里,既有生动翔实的故事,还有深入浅出的音乐分析,不仅呈现了符号背后贝多芬的真实形象,更回答了那个重要问题,“为什么贝多芬那么伟大”?

贝多芬之所以伟大,至少有三个原因:第一,他是那个时代的幸运儿;第二,他是一个麻烦事缠身的普通人;第三,他是一位写出“难懂音乐”的艺术家。

贝多芬有句名言:“我要扼住命运的咽喉,它妄想使我屈服,这绝对办不到”。不幸与抗争,是贴在贝多芬身上的两个标签。但如果说贝多芬其实是个“幸运儿”,你会相信吗?

贝多芬之所以伟大,很大程度要得益于那个时代。与贝多芬常常被一同提起的,还有莫扎特,他们都出生在18世纪,大致对应中国清朝的乾隆年间。这时的西方正发生剧烈变化,一方面,欧洲各国著名的君主纷纷亮相,像法国的“太阳王”路易十四、普鲁士的腓特烈大帝。俄国仅有的两位大帝彼得一世和叶卡捷琳娜二世也先后登场。另一方面,启蒙运动正在风起云涌地进行,孟德斯鸠出版了《论法的精神》,卢梭出版了《社会契约论》。我们今天经常提到的自由、平等、崇尚知识和理性这些概念,就是在这个时候被提出来的。此外,瓦特改良了蒸汽机,工业革命在英国爆发;英国在北美的殖民地脱离母国独立,美国诞生;法国大革命爆发,拿破仑登上历史舞台。

作为音乐家,莫扎特和贝多芬也难以在这个剧烈变化的时代独善其身。在此之前,欧洲音乐家谋生主要依靠两种力量,首先是宗教力量。从出生、成年、结婚到死亡,宗教伴随着人们的方方面面。在周末或一些重要节日,人们会聚集在教堂里参加活动。这些场合都需要用到音乐。所以,教会就招募一帮乐师负责创作、排练、演出工作。大名鼎鼎的巴赫就是在这个背景下成长起来的。

但从17世纪开始,教会势力逐渐衰落,贵族成为赞助音乐家的新势力。一些比较富有的贵族会在家中养一支二三十人的小型乐队,用于个人消遣和举办宴会。巴赫后来就改为贵族服务。另外,被称为“交响曲之父”的海顿就长期在给贵族老爷打工。

到海顿晚年,贵族也衰落了。特别是欧洲不断爆发革命,贵族都自顾不暇,哪有闲工夫养乐队。好在,一股新的力量正在崛起,这就是市民阶层,普通民众对音乐的需求逐渐形成一个巨大市场。莫扎特就诞生在这个时候。

莫扎特的父亲是一名宫廷乐师,在父亲的培养下,天赋过人的莫扎特在17岁时就成为萨尔茨堡的宫廷音乐家。不过,年轻的莫扎特希望找到一份更好的工作,于是辞职前往维也纳发展,他最知名的交响曲、协奏曲、歌剧等作品,大都是在维也纳的十年间创作的。莫扎特因此获得了许多名声与财富,但不幸的是,最终他却在经济拮据的状况下过世。

莫扎特当初离开熟悉的萨尔茨堡前往维也纳,就是因为感受到了时代的变化,所以尝试寻找新出路。有人说,如果莫扎特能活得再久一点,或许他会不断摸索,最终脱离贵族的庇护,成功适应市场。但有人认为,莫扎特并不会改变,因为他是属于“旧时代的人”。

我们听莫扎特的音乐,总能感受到“典雅”“动听”这些特征。这是因为他一直在给贵族服务,因此他必须要迎合贵族的喜好。这也直接影响了莫扎特对音乐的评判标准。试想一下,如果莫扎特听到贝多芬气势恢宏的《第九交响曲》,他应该不会喜欢。乐队规模太大过于吵闹,旋律复杂不能做到朗朗上口,音乐强弱变化十分突兀,不得把贵族太太们吓坏了。

莫扎特广受贵族欢迎,一方面是因为他的音乐天赋,另一方面是因为他掌握了一套担任宫廷乐师的生存策略。做一名宫廷乐师,需要有很高素质,不仅需要会作曲、能指挥,还得擅长演奏。但要想混得好,演奏技术高超仍然不够,还需要在演出的时候,给贵族冷不丁展示一招神来之笔,这种神来之笔在音乐领域有个专有名词叫“华彩”。莫扎特就特别擅长写高水平的华彩段落。提到这个,你的脑海里可能已经浮现出一两句特别洗脑的动听旋律了。

但是,这里有个隐含的风险。假设莫扎特要创作一部钢琴协奏曲,也就是需要钢琴和管弦乐队配合的那种大型作品。莫扎特把乐谱写好后要先请抄谱员誊抄多份,交给乐队的各位演奏者提前准备、排练。这个过程中,万一华彩段落被剽窃,并提前公布,那未来演出时的精彩时刻就泡汤了。

所以,莫扎特想到一个办法,最出彩的部分不写进谱子里。到演出的时候,莫扎特负责钢琴部分的弹奏,他再出其不意地展示出来。这一招很有效,贵族们每次观看莫扎特的演出,都会期待下一秒的惊喜。

但这带来一个新的问题。那种“留一手”的办法在宫廷音乐圈是好用的职场技巧,当面对庞大的市场,莫扎特就不能把自己的音乐当作标准化产品广泛发售,毕竟别人看到的乐谱是没有华彩段落的,质量也就打了很大折扣。这正是莫扎特“旧时代音乐家的思维”造成的障碍。

莫扎特晚年生活得非常拮据,这并不只是因为他挥霍或者懒惰。进入市场是需要专业能力的,就像今天的艺人都有经纪人团队在背后服务。而莫扎特的父亲从小把他当未来的宫廷乐师培养,理财和营销莫扎特一概不懂,或许也不屑于去做。父亲在世的时候,可以担任他的经纪人,当父亲去世后,再没有人会全心全意为他策划一切了。

所以,莫扎特最后几年过得非常痛苦,不仅是因为拮据和疾病,或许也因为面对这个剧变时代而无所适从。从这一点说,莫扎特确实是不幸的。

贝多芬只比莫扎特晚出生十几年,严格来说都算不上两代人,但两个人的命运却非常不同。简单说,莫扎特是不幸的,而贝多芬却是幸运的。

贝多芬也有音乐天赋,但他绝不是莫扎特那样的天才。作为家里的长子,他早早就承担起养家糊口的重任,年纪轻轻就离开家乡波恩,前往维也纳打拼。维也纳消费水平本来就高,再加上当时战争的影响,物价水涨船高,贝多芬应该如何维持自己的生活呢?

贝多芬想到的办法是售卖乐谱出版物。当时的欧洲,普通家庭有了闲钱都会买一台钢琴。这就催生了一个利润很大的新产业——乐谱印刷业。贝多芬在维也纳凭借出色的钢琴演奏已经小有名气,他就根据出版商要求,写出一些好听、好弹的钢琴曲谱放在市场上卖,一下子就赚了800弗洛林,相当于他在维也纳一年的花销。

但是,有出版就有盗版。抄谱员在誊录乐谱的时候,会多抄几份转手卖给别的出版商。那贝多芬是不是可以学一下莫扎特,把一些精彩段落抹去呢?如果这样的话,作品质量下降就卖不到好价钱了。贝多芬想到一个办法,由于盗版作品的批量翻印需要一定时间,所以,他要求自己的乐谱在不同地区上市的时间要保持统一,不给随后涌来的盗版作品有可乘之机。

同时,贝多芬还在努力拓展市场,除了欧洲大陆,贝多芬还和英国的出版商合作,接了很多活儿,比如按甲方要求改编威尔士、苏格兰、爱尔兰的民歌,这又是一笔不错的收入。

我们今天谈到贝多芬,更多谈他的音乐,其实他最重要的贡献是做了一个伟大的尝试,定义了一个新的职业,这就是现代概念上的职业作曲家。贝多芬通过自己的实践告诉大家,作曲家生活在那个时代,可以依靠市场和大众吃饭,不必在贵族、教会面前卑躬屈膝。

贝多芬有一位学生叫车尔尼。贝多芬是顶尖的作曲家,作为他的学生一定也会留下一两部令人叹为观止的作品吧。但这位车尔尼不一样,他并没有留下什么有名的大作,而是留下了许许多多的钢琴练习曲教材。直到今天,每一位学习钢琴的琴童都得大量练习车尔尼的作品。显然,车尔尼也成为一位靠音乐创作这门手艺养活自己的人。另外,车尔尼还是伟大的音乐教育家,培养了很多学生,钢琴大师李斯特就是其中的佼佼者。

现在,我们把作曲家这个职业的出现归功于贝多芬。不过,当时被迫讨生活的音乐家应该不止贝多芬一个人,为什么他能成为“现代职业作曲家”的第一人呢?

后人谈到贝多芬,常常怀着瞻仰伟人的心态,其实他作为出色的音乐家以外就是一个普通人,而且还是那种麻烦事缠身的普通人,而这恰好是成就他伟大的第二个原因。

现代职业有一个基本特征,就是分工明确,专业化程度高。而后人之所以把贝多芬当作“职业作曲家”第一人,就是因为他把作曲家和演奏家做了切割。具体说,就是贝多芬选择专心去干作曲这一件事。

贝多芬可是一位非常出色的钢琴家,他刚到维也纳那几年就是靠开音乐会弹钢琴赚钱的,他怎么舍得放下这项技能,只写曲子呢?

这就要说到贝多芬身上的第一件麻烦事,可能你已经想到了,这就是耳聋。

贝多芬初出茅庐的时候,最见长的是钢琴演奏。他在维也纳获得名声的一大方法就是“斗琴”,也就是两位音乐家现场炫技,比拼谁的技术更好。但糟糕的是,三十出头的贝多芬发现自己出现了越来越严重的听力障碍。除了服用药物外,他尝试了各种治疗手段,比如放血、冷水浴、树皮绑手、电流刺激,甚至还有水蛭疗法,也就是让饥饿的水蛭吸血来达到治疗的效果。贝多芬还在医生的建议下离开维也纳市区,找了个安静的地方疗养。但很多时间过去了,他的听力状况非但没有缓解,反而有加重趋势。他变得狂躁和绝望,因为失去听力对音乐家而言,就像画家失去视力,篮球运动员失去手臂。这时,贝多芬想到了自杀,并写下了遗书:“我怀揣着热切的希望伴来到此地,但我必须完全放弃了。好像秋天的树叶摇落枯萎一般,希望于我也枯萎死灭了。”

后人在读到这些文字的时候,都会捏一把冷汗,如果贝多芬真的结束了自己的生命,对人类音乐史来说,那将是多大的损失。好在贝多芬并没有放弃生命,而是选择“扼住命运的咽喉”,与自己的疾病做斗争。

这时的贝多芬需要重新考虑自己的生计。随着听力恶化,钢琴演奏的工作是没法继续了,他似乎只剩一条路可走,这就是作曲。贝多芬耳聋是困扰他一生最大的麻烦事,但从音乐史角度看,他意外地使音乐家从“全能型”走向“专精型”,演奏工作和作曲工作慢慢变为彼此独立的职业。

贝多芬的麻烦事不只耳聋一项,他还患有结核病、消化系统疾病、风湿病、红斑狼疮等病症。除了这些肉体上的病痛,心理上的折磨同样伴随一生。

贝多芬终身未婚,但他从没有停止恋爱,可他最长的恋情也不超过7个月。这并不是因为贝多芬风流放荡,喜欢拈花惹草,而是他一直都渴望爱情,却求而不得。

看过贝多芬的画像,我们会对他的相貌有所印象。人们经常把他比喻为“一头雄狮”,这并不是说他威严高贵,而是说他满头乱发、不修边幅、易怒难以让人接近。为什么贝多芬会养成这样的性格呢?

这得说到他的童年。贝多芬的父亲约翰是一位唱诗班的男高音,他也是贝多芬的音乐启蒙老师。约翰特别希望贝多芬成为莫扎特那样的神童。但约翰却没有首先成为莫扎特的父亲那样优秀的教育者。约翰在贝多芬很小的时候就教他弹钢琴,稍有弹错,醉醺醺的约翰就会抄起家伙朝贝多芬的头上砸去。折磨贝多芬一生的听力问题很可能跟这个经历有关。十多岁的时候,贝多芬因为父亲财力不济而被迫辍学。作为长子,贝多芬小小年纪就开始担起了养家的职责。

在这样的压力下,贝多芬变得易怒、敏感,并开始酗酒。试想哪位姑娘愿意嫁给这样的男人呢?

但由于贝多芬的才华,很多女性愿意接触他,请他指导钢琴演奏。你也许听过这样一个故事:有一位盲人少女很喜欢贝多芬,但由于没钱而无法去听现场。贝多芬得知此事后非常感动,就在月色下为他写了《月光》奏鸣曲。事实上,这个故事并不存在。《月光》奏鸣曲其实是贝多芬为了取悦自己的一个贵族女学生所写的。

还有个我们耳熟能详的世界名曲《致爱丽丝》,很多人认为这是贝多芬写给一个叫爱丽丝的女性的。这部作品到底是不是贝多芬的作品,还有争议。从作曲水平看,并不像贝多芬的手笔,因为写得太简单了。根据考证,即使这首曲子真是贝多芬所作,那名字也叫错了,应该是《献给特蕾莎》。贝多芬曾经追过一位名叫特蕾莎的18岁女学生,写这首曲子同样是为了讨好对方。由于笔记潦草,“特蕾莎”这几个字就被误认为“爱丽丝”,后来大家也将错就错了。

这些与贝多芬擦肩而过的女性,都有一个共同点,她们出身高贵并最终嫁入豪门。贝多芬对她们来说,只是一位顶级家教,以便她们日后成为伯爵夫人、子爵夫人的时候更有修养。当然其中也不乏被贝多芬才情所折服的,但这只是她们生命中的小插曲,随后无一例外都回归正轨。对于贝多芬,她们也只是生命中的过客,好在她们撩拨了艺术家的灵魂,发生在贝多芬身边大大小小的烦心事,最终都促使他在艺术创作上更进一步。

在这里请你做一件事,你试着哼几句贝多芬写的旋律。除了已经被反复简化的《欢乐颂》,还有不知道是不是贝多芬所作的《献给爱丽丝》以外,还有别的吗?你可能会想到《命运交响曲》开头的“噔噔蹬蹬~”那几个音,但是接下来的旋律是什么呢?

这似乎有点反常。既然贝多芬开创了作曲家这个职业,他应该非常善于迎合市场,但贝多芬的音乐好像不那么朗朗上口。再看莫扎特,他虽然是为贵族老爷服务,但他写的旋律总是那么好听,比如小朋友都会唱的《小星星》,还有《土耳其进行曲》《小夜曲》,前几年流行的一首S.H.E组合演唱的《不想长大》,更是直接使用的莫扎特《第40号交响曲》的旋律。

换句话说,贝多芬的音乐太深奥了。曲高必然和寡,贝多芬如何能以职业作曲家身份来谋生呢?

这就要说到成就贝多芬伟大的第三方面,他善于写“难懂”的曲子。听起来有点矛盾,难懂的音乐怎么能成就音乐家的伟大呢?

下面,我们就从贝多芬最难懂,同时也是成就最高的音乐类型“交响曲”说一下。

贝多芬被誉为“交响曲之王”,甚至乐坛有“交响不过九”的传言,也就是贝多芬之后的顶尖音乐家的交响曲数量都不超过九部。比如德沃夏克、威廉姆斯,都只写了九部交响曲。舒伯特的第十部交响曲写了个开头也去世了。马勒动了脑筋,他把自己的第九部交响曲改名为《大地之歌》,想要避开这个魔咒,结果后来他写第十部交响曲的时候,写到一半也去世了。贝多芬是如何在交响曲创作上,把后世音乐家逼入绝境的呢?

简单说,就是贝多芬把交响曲这种音乐形式差不多发挥到了极致。你可以把写交响曲想象成写中国古人写诗。写诗最初的要求没那么严,但参与的人越来越多,规则就越来越多。到唐代,要写一首七言律诗,最起码得满足以下要求:共8句,每句7个字,每两句组成一联,每首诗四联,当然其中还有对仗、平仄等各种复杂规则。

交响曲也是这样,交响曲是怎么来的呢?它来源于歌剧中的“序曲”和“间奏曲”。后来,人们觉得这些音乐单独拿出来欣赏也很好听,但既然要放在音乐会上作为节目演出,那就得有点规范,要不过于杂乱无章。写文章讲究“起承转合”,一些音乐家就也给这种在音乐会上的器乐演奏制定了一套规则,比如全曲分“快板-慢板-快板”三个段落。后来,有作曲家发现,乐曲结尾应该烘托到最高潮,这样才有结束的感觉,于是在“快板-慢板-快板”后加了第四乐章“急板”。在这个过程中,交响曲一步步成型,写作难度也越来越高。

当然一首好的作品,除了满足形式需求,还要有思想性。比如,我们常说杜甫的诗很伟大,把他称作“诗圣”,这是因为他写诗时不仅遵循唐诗写作的游戏规则,而且还有浓烈的社会关切。

交响乐发展到贝多芬时期也是这样。他认为交响曲应该有主题,有一个贯穿全曲的思想,使用什么乐器、演奏速度和力度都是为主题思想服务的。

就拿贝多芬的第三交响曲,也就是大家经常提起的《英雄》来说。他就开创了一个新局面,通过音乐体现自己的思想。

创作《英雄》的那段时间,贝多芬的听力障碍变得越来越严重。这件事对他的打击非常大,甚至他还写了遗书,但贝多芬最终选择“扼住命运的咽喉”。提到贝多芬与病魔的斗争,我们总会提到第五交响曲《命运》,其实第三交响曲《英雄》正是他向病魔吹响冲锋号的标志性作品。英雄主义价值观在这部作品中形成。那为什么这部作品叫“英雄”呢?

这部交响曲是贝多芬原打算献给拿破仑的。法国国王路易十六被送上断头台,王权统治虽然结束,但法国陷入了另一种混乱,直到拿破仑出现才得以改变。拿破仑统治下的法兰西,在当时的欧洲是自由、共和的象征。身在维也纳的贝多芬非常崇拜这位强者,所以写下了这部作品。但后来拿破仑称帝,让贝多芬很失望,他愤怒地把交响曲扉页的题字改写为“献给一位伟大的英雄”。后人就把这部作品简称为《英雄》。

顺便说一下,给音乐作品写标题,其实是很具有产品思维的一种做法。一千个人读莎士比亚,就有一千个哈姆雷特,文学作品都这样,那就更别说依托听觉感受的音乐作品了。但加一个标题,就能对大家的理解有一个方向上的引导。当你再听到那些极不和谐的段落,感受到的就不应该是噪音,而是英雄在战斗。

既然是要表达英雄主义,原有的乐队规模就不足以让贝多芬施展拳脚了。为此,他在乐队中增加了很多新的乐器,以前长笛是音域最高的管乐器,贝多芬就增加了音域更高的短笛。在低音方面,贝多芬增加了低音大管和长号。而且,为了表达一些情绪,比如愤怒、抗争,只有协和音响效果是不够的,所以贝多芬就在作品中使用了大量的不协和音。有时候,节奏的束缚也可以摆脱,你会看到贝多芬的曲谱上有时竟然没有小节线。

所以,乍一听,大家就会觉得很难听。但在这个过程中,贝多芬也重新定义了什么是好听。贝多芬的伟大之处,在于他没有完全被市场需求束缚。特别是到后期,随着贝多芬名声如日中天,他逐渐摆脱取悦观众的创作手法,也不把出版销量作为核心考量。人类欣赏音乐的艺术品位,在这个过程中不断提高。时间是检验一切的利器,最终,时间告诉我们,贝多芬的选择是正确的。

贝多芬有一部作品被称为“全宇宙最伟大的交响曲”,这就是《第九交响曲》。为什么第九交响曲被看作是难以逾越的高峰呢?

有人说这是因为,这部交响曲是贝多芬花费心血最多的作曲,的确做到了空前绝后;还有人说,这是后世的人们吹捧出来的;也有人说,这是因为这部交响曲标新立异加入合唱,由于独特所以容易被注意到。

还有一种看法很有意思,这其实是因为贝多芬已经成为交响曲游戏的通关玩家。

这就像,唐代之后也有人写诗,但一谈“诗”,大家还是首推“唐诗”。因为唐代诗人在写诗这个游戏上,无论是形式,还是内涵,基本上都探索完成了。特别是出现了李白、杜甫这样的高级玩家,后人就只能把兴趣放在别的文学形式上,比如填词之类的。

所以,贝多芬之后的音乐家会更多关注一些别的音乐形式,比如舒伯特写艺术歌曲;罗西尼、瓦格纳写歌剧;帕格尼尼钻研小提琴演奏;肖邦、李斯特探索钢琴演奏,他们都取得了成功。不过,这些音乐家能够在各自领域取得巨大成就,他们要感谢贝多芬在音乐写作上的探索创新,更要感谢贝多芬开创了“现代职业作曲家”这个独立,而且具有创造力的职业。

划重点

-

贝多芬只比莫扎特晚出生十几年,严格来说都算不上两代人,但两个人的命运却非常不同:莫扎特是不幸的,而贝多芬却是幸运的。

-

贝多芬耳聋从音乐史角度看,意外地使音乐家从“全能型”走向“专精型”,演奏工作和作曲工作慢慢变为彼此独立的职业。

-

贝多芬之所以在交响曲创作上把其他作曲家“逼入绝境”,是因为贝多芬已经成为这项游戏的通关玩家。