《美的历史》 馥蕖解读

《美的历史》| 馥蕖解读

关于作者

翁贝托·艾柯被称为“20世纪后半期最耀眼的意大利作家”“百科全书式”的作家。他一生中留下了140多部、横跨各个领域的著作,内容涉及美学、哲学、文学、符号学等多个领域。

关于本书

在本书里,作者艾柯通过列举大量不同时期的艺术作品,结合当时的文化思想,试图探寻不同时期“美”的理想境界。本书并没有对“美”给出具体的定义,相反的是,作者认为“美”并不是一成不变的,它会在不同的历史时期,随着意识形态的改变,展现出不同的特点。

核心内容

本书思想核心是:“美”是一个不断更迭、反复交错的过程。比如某一时段被诗人歌咏的美,在若干世纪后才会被画家、雕塑家塑造出来;又比如,因为思想领域的不断变迁,后世的艺术家一方面受到上个风格极其强烈的影响,另一方面又急切地想要推翻这一影响,形成自己独立的风格。“美”的概念不断游走在各个形态中,没有统一的标准。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《美的历史》,这本书的中文版大约16万字,我会用大约20分钟的时间,为你讲述这本书中精髓:美随着不同时代背景而产生的变迁。

对于大部分普通人来说,美就像阳光和空气,能够感受到,却无法记录下来,也很难恰当地表达出来。因此,美常常给人一种稍纵即逝的感觉。然而,那些艺术家、诗人、哲学家,带着与生俱来的使命,为我们将每个时期的美描绘、表达出来,逐渐形成了有迹可循的美的历史。当你开始阅读这本《美的历史》时,已经拿到了一张美博物馆的门票,馆中陈列着从古至今人们觉得美的艺术品,我们将在欣赏这些艺术品的过程中,感受到美的变迁。

由于文化风俗、思想形态等方面的差异,《美的历史》这本书,不涉及东方文化,而是单纯以西方文化为支撑,探寻西方文化中美的观念。作者在书中大量列举了不同时期的艺术作品,并结合当时的文化思想,试图探寻不同时期美的理想境界。本书并没有对美给出具体的定义,相反的是,作者认为美并不是一成不变的,它会在不同的历史时期,随着意识形态的改变,展现出不同的特点。因此,美是一个不断更迭,反复交错的过程。比如某一时段被诗人歌咏的美,在若干世纪后才会被画家、雕塑家塑造出来;又比如,因为思想领域的不断变迁,后世的艺术家一方面受到上个风格极其强烈的影响,另一方面又急切地想要推翻这一影响,以形成自己独立的风格。美的概念不断游走在各个形态中,没有统一的标准。

我们先来了解一下本书的作者翁贝托·艾柯。他被称为20世纪后半期最耀眼的意大利作家、百科全书式的作者,他一生中留下了140多部、横跨各个领域的著作。除了博学多才、旁征博引以外,艾柯的文风同样非常俏皮和幽默。

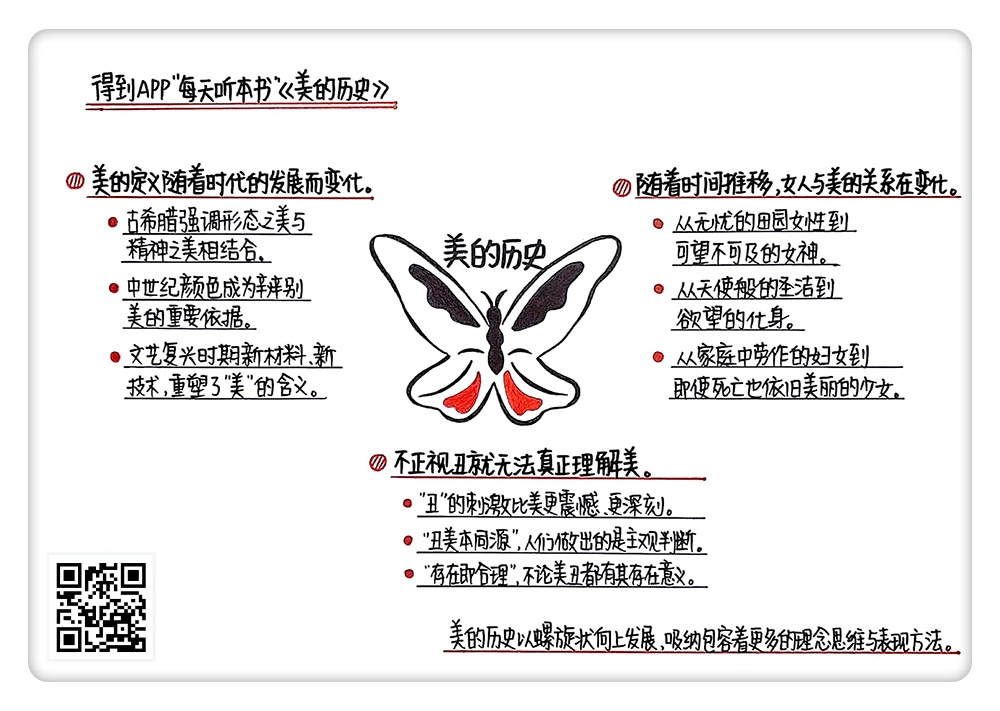

今天,我将从三个方面来解读这本《美的历史》:第一部分我们将看到,美是如何随着社会的思潮而不断转变的;第二部分,我们将审视女人和美之间千丝万缕的联系;第三部分,我们将会了解,那些奇怪的、令人恐惧的或被称为丑的事物是如何长久不衰地存在,且作为美学中一个重要的部分发挥作用的。

美是社会意识形态在视觉层面的体现。社会思潮中的各类风气浸润着敏感的艺术家们。所以,在他们的创作中,美在不同时代呈现出了不同的特点。

在早期还没有形成关于美的理论时,古希腊人认为,美是其他特质的附庸。重视美德的古希腊人,强调形态之美与精神之善相结合。“至善”就是“至美”。统治者伯利克里对艺术家的优待,使艺术出现重大发展,这才出现了单独表现美的艺术家和讨论美的哲学家。在苏格拉底与柏拉图对于美的争论中,柏拉图将美独立出来,美从此有了自己的地位,不再与道德密切相连。那么,独立出来的美如何界定呢?在毕达哥拉斯的理论中,万物源于“数学”,自然遵循一定的比例运行。因此,从建筑结构到音律节奏再到人体雕塑,美成为了一个恒定的比例。对称,成为了古典希腊艺术至高无上的审美原则之一。

在大多数人的印象里,中世纪是不折不扣的黑暗时代。事实上,虽然生活环境远比今日艰难得多,中世纪的人们却认为自己活在极为灿烂的环境中。他们创作的作品,也是一派明亮清晰的景象。除了使用功能以外,物体的装饰性也成为一种重要的功能。中世纪能称得上美女的,一定是眼神清澈透明,皮肤白皙红润的。只有这样的女性才能配得上诗人笔下所有华丽的辞藻。哥特式教堂的彩色玻璃窗,把光线分割成无数块绚烂的色彩,就像一块块宝石。这种洋溢着欢乐的明亮色彩,成为当时美学思想的主流。

进入15至16世纪以后,由于透视法的出现,加上新柏拉图主义、神秘主义的影响,人们对美的思考开始出现双重取向。和之前严格按照比例、对称,追求平衡的艺术作品相比,准确地描绘现实事物变得不那么重要。为了在作品里表达自己的主观感受,艺术家们信“笔”开河,创造出了一些现实中不可能出现的画面。这是一个非常重要的转变,因为美从日常的视觉体验中解脱出来,向更深层的精神领域迈进。这个阶段的作品就像是夸张的比喻句,作品中出现的物体,更像是一个代表象征意义的符号,连动物都拥有了神秘的象征色彩。在男子的肖像中,往往以马、鹰、狮子等形象体现男性气概;而和女人有关的绘画作品里,兔子、银鼠体现出一种温顺、狡黠而神秘的气息。然而这种气息很快散去,人物画又逐渐趋于写实。画中人物换上了质朴的衣物,动物也走下神坛,回到田间。美再度与实用性紧密相连。古典主义的美在逐渐隐去,美的含义又将发生下一次转变。

时间来到文艺复兴后期,艺术家们终于抛弃了比例的教条,将比例当作一种工具。他们用自己的想象而不是用尺子来创作,美呈现出了越发多样的表现形态。在文艺复兴和巴洛克之间短暂出现的风格主义,强调表现创作者的内心,呈现出了与二者都不相同的新标准。在这之后,充满了惊奇幻想、超越了善恶,用丑来表达美的巴洛克风格起步。巴洛克一词来自葡萄牙语,起初的意思指“不圆润的珍珠”。巴洛克的美学特征正如一颗不那么完美的珍珠,显示出奔放的华丽。

随着理性思潮的兴起,美学观点进入了一个动荡的时期。17世纪,也就是巴洛克时期晚期,戏剧率先呈现出了回归古典悲剧的趋势,新古典主义由此诞生。我们只需要想想英国人的严谨做派,就不难明白理性思潮的影响。18世纪的英国建筑作为理性思潮的典型代表,舍弃了巴洛克风格的浮夸与放肆,重拾了严格的比例限制,以没有多余的装饰为美。新古典主义者为了显示自己的革新性,不断对传统理论提出批评。这一时期的争执拉扯着关于美的定义,使美的判断标准变得极为主观,暧昧不明。

文艺复兴晚期孕育的浪漫主义萌芽,在19世纪得以蓬勃发展。浪漫主义的美杂糅了情感与理智,不再有固定的形式。实际上,浪漫主义时期的美学理念正是人们对于社会不安情绪的反映。悲剧、死亡是艺术家们常常描绘的主题,社会对这些主题的包容,使这种情绪愈加放大,以至于发展成了颓废主义。然而,即使是在颓废主义之风席卷整个欧洲社会的时候,我们也能感受到不同的美学思想发出的声音。例如短暂出现了喜好修饰的丹第主义,影响了整个欧洲文学界的象征主义,善于利用光感表现物体的印象派画家,同时也有讲求实用的“维多利亚式”理想。美再一次展现出了在同一时期所具备的不同面貌。

新材料的出现,催生了美的新形式。一些人认为,铁与玻璃象征着力量,彰显出结构之美,而另一些人对这些冷冰冰的物体深恶痛绝。在两种风格的激烈冲突下,新艺术应运而生。庞大的工业浪潮过后,新艺术做出了妥协,逐渐走向更明显的功能主义。玻璃和铁终于被美学所接纳,艺术创作也与工业技术结合在了一起,具有装饰风格的工业制品出现了。随后美的理念继续在动荡中发展,既出现了顺应时代,将自然与人工结合的美学典范,也出现了坚决反抗,以高迪为代表的扭曲的建筑风格。这种冲突在20世纪时显得格外激烈,此时,物品变成了商品,而在商品附带的流通价值属性和批量生产复制的夹击中,美学价值变得脆弱不堪。对于这种现状,先后出现了达达主义的批判及波普艺术的妥协。艺术看上去变得平民化,艺术家和普通人的界限也不再清晰。

许许多多的当代艺术流派借艺术之名,争先恐后地发出声音,引人注意,它们展现出的更多的是一种表达、宣泄的需要,而非对于美的探索。媒体引导着大众审美的趋势,营造出一个又一个的偶像,上一季的流行,迅速被下一季所取代。人们随口说着美,却又说不出何为美。也许正如作者所说,若是千年后,外星来客看到我们此刻的文明,也必然对这混乱的美学理想,感到茫然不知所措。

上面为你讲述的就是第一部分的内容,美是社会思潮在视觉领域的体现,美的定义随着时代的发展而不断变化。

下面让我们来看一下女人和美的关系。随手翻开《美的历史》,可以见到大量的女性图像,这是因为,在作者眼中,女人和美,是永远无法分割的主题。

中世纪是个矛盾的时期,一方面具有极严苛的道德要求,一方面又直面情欲。11世纪时,在游吟诗人的歌中,女人之美,是君主般神圣不可侵犯的。美好爱情故事的主题源于女性的美,而所有的痛苦、折磨甚至于灾难,也源于女性的美。艺术家们渴慕女性的美,却要让这份渴慕历尽折磨。于是故事往往曲折迂回,充满着被压抑的情感、不可能的爱。这些题材从中世纪开始进入诗歌、小说、戏剧,一直到当今社会,套路丝毫未变,而人们依然津津乐道。

得不到的女性之美逐渐升华,成为了“天使般的女性”。她们充满了诱惑,却又如天使般圣洁。爱上她们,不是沉沦,而是一种救赎,最典型的例子要数“维纳斯”。在艺术史上出现过许许多多维纳斯,这些维纳斯大多以裸体示人,却又面色坦然。很显然,被称为维纳斯的女人们,了解自己的美,并且坦然地展现出来。

到了文艺复兴时期,女子对自己的衣饰格外讲究,并且活跃在各个领域,甚至参与到辩论与哲学的探讨中来。有别于之前维纳斯式裸露的坦然,这个时期女人们的面容中,更多了一份个人化的、难以捉摸的神情。而随着宗教改革,16至17世纪,社会风俗发生了变化。女人的美走下了神坛,穿起衣服回归到了家庭当中,撇开了激情与欲望,拿起了家务器具,仙女变成了妇女,女神之美演变成了实用之美。梦幻奢华的巴洛克时期,让女性的美重回高贵甜美。在这之后,18世纪的女性要求在社会舞台上发出自己的声音,她们在哲学等领域的出色表现,具有独特的美感。随后,浪漫主义又让女性的表情略带阴郁哀愁,关乎女性的爱情故事也多描绘出悲剧色彩。

在此阶段,对女人美的解读已经不仅仅局限于外表的优美,而开始看重观者心中对女性美产生的情感波动。在那些丑占据了审美的时期中,女性被赋予嫉妒等标签,并被安排了悲剧命运,最美的时刻往往出现在女性死亡的那一刻。是女性的美让死亡得到了升华。颓废主义时期,艺术家追寻的女人的美,是去掉善恶之分,留下来的女性本质。虽然这个时期社会满斥着堕落与颓废之感,可是依然有被认为美的东西,那就是花和女人。

女人的美直到今日仍然发挥着作用。现代社会打造出各类女性模型,透过传媒的方式传导着现代女人美的定义。荧幕上、广告中的各类美女,成为促进消费的利器。再也不会有像蒙娜丽莎一样维持千年的美——反正当今的美稍纵即逝,谁知道,下一个被称为美的,又是谁呢?

上面为你讲述的是第二个重点内容,随着时间推移,女人与美的关系也在不断地变化。

最后,让我们来了解一下,那些丑恶的、令人心生恐惧的事物,为何会时常打破常规的美,被人们认同,在文化史上占据一席之地。

人们常常以“善”为美,以那些能够使人愉悦,带来良好体验的事情为美。可是在神话中,守护秩序的阿波罗和破坏一切的戴奥尼索斯同时存在;在自然中,光明与黑暗交替出现;在我们心中,有善良的一面,也有偶尔会出现的邪恶的一面,有愉悦的感受,同样也会体验到痛苦的滋味。万物都是均衡存在的,有了美的存在,丑也变得合理,丑物是维系世界和谐的一部分。

人类与生俱来的好奇心是孕育丑的温床。未知的事物总是充满惊奇,令人着迷,哪怕这种东西观赏起来并不令人愉悦。艺术不仅可以用来表现美,同样,也表现着丑。或者我们可以说,艺术将丑的东西,以美的手段展现出来。中世纪时期,怪物作为一种神秘又极具象征意味的存在,多次成为诗人、作家、画家的题材。而到后来,人们把好奇心用在了对怪物形态的探究上,怪物不再神秘,其象征意义大大减少,自然意义增加,仿佛已经成为自然界里和动物一样普通的存在。

丑从来都不是美的反面。站在美的对立面的,是崇高。也许你会说,难道崇高不应该属于善,是美德的一种吗?让我们仔细想一想,当你在用崇高这个词赞美某人时,他所做的事情往往是你不愿去做的。舍生取义是崇高,牺牲自我是崇高,但这些也只能是崇高罢了,没有人会认为它们是“美事”。事实上,崇高这个词一直到18世纪才具有其特殊含义。思想家柏克将美与崇高放到了两个对立的位置上,他认为美是小而精致,崇高则是庞大粗野。康德将崇高分为数量和力量两个方面。无论是广阔、高大,还是不可违抗,这两个方面都只会让人们感受到自己的渺小。这种崇高带来的恐惧不同于美,但却比美更具有激荡人心的力量。

破坏能够给人带来的快感,远比顺从更加强烈。在前面,我们已经了解过,浪漫主义时期的美难以捉摸,充满了冲突和反叛的意味。在这一阶段,丑不再是美的反面,而成为了美的补充,美的“另一张脸”出现在艺术作品里。忧郁、阴暗、死亡,这些具有破坏意味的词语,成为了这个时期常见的主题。死亡被称为“美丽的死亡”,连魔鬼撒旦也具有了美感。这个阶段的丑与美,不能再单纯地被当作丑或美,而是用丑来展现美,或者说,用美来展现丑。由颓废主义衍生出的撒旦主义,挑衅道德,崇尚魔鬼,丑占据了人们的生活,虽然与常规的美学背道而驰,却也具有其破坏性的吸引力。

今日,美与丑的界限更加模糊。或者说,就算是美或者丑,人们看过之后,也很难留下印象。“丑闻”能够提升知名度,“丑角”易博取出位,“丑萌”被赋予了褒义属性。我们的眼光更宽容,也更涣散。一切能够吸引我们注意的,带给我们刺激的东西,我们不再辨别它是美是丑,而是选择全盘接受。

讲到这里,今天的内容已接近尾声了,下面,让我来简单回顾一下今天为你分享的内容。

首先我们说到,从古至今,美有千百种面孔,或许相似,但绝不雷同。在古代,对称是美的最高准则,完美的比例显现着美。到了中世纪,人们对于光明的渴望,使颜色成为了辨别美的主要依据。再后来,由于艺术创作的主观性,一种超现实的美感产生了。文艺复兴时期,美的理念呈现出几种不同的形态。巴洛克时期的美学观点持续动荡,装饰和功用美学互相影响,美的概念不再鲜明。浪漫主义时期人们对于丑物的探索,让丑成为了美的另一种形式。新材料、新技术的不断应用,重塑了一切,也重塑了美的含义。媒体每天渲染着消费之美,打造一个个偶像,流行很快消逝。到现在,美不可言说,也无法言说。

其次,我们说到,女人贯穿在美的历史里,随社会风潮的变化,展现出不同的美感。从无忧的田园女性到可望而不可即的女神,从天使般的圣洁到欲望的化身,从家庭中劳作的妇女到即使死亡也依旧美丽的少女。女性的美千变万化,然而有一点不曾改变,那就是社会对于女性美的描述,是社会风气的缩影。

最后我们了解到,在美的历史中,有一些不太和谐的声音,站在了美的对立面上。怪物令人好奇、崇高使人恐惧、毁灭带来快感。这些刺激比美来得更震撼、更深刻。然而,丑本来就与美同根同源,人们做出的都是主观判断。尤其是到了今天,面对混乱的美学观念,我们很难再界定什么是美,什么是丑。那么只能潇洒地套用黑格尔的那句话,“存在即合理”,不论是美是丑,都有其存在的意义。

一本《美的历史》读下来,作者没有明确地告诉我们,究竟什么才是美。相反,他说了很多种不同的美。这些美,被接受,又被否定,再被重新拿来汲取养分。美的历史以螺旋状向上发展,越向上,开口就越大,吸纳包容着更多的理念思维与表现方法。其实不仅是美的历史,任何历史都会这样,美与丑,对与错,无论你是身在其中,还是事后回顾,都会有不同的观感。我们可以评价前人的历史,而我们这一世的美与丑,只有待后世人为我们总结评述了。

撰稿:馥蕖 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.美是社会意识形态在视觉层面的体现。社会思潮中的各类风气浸润着敏感的艺术家们。所以,在他们的创作中,美在不同时代呈现出了不同的特点。

2.人类与生俱来的好奇心是孕育丑的温床。未知的事物总是充满惊奇,令人着迷,哪怕这种东西观赏起来并不令人愉悦。

3.丑从来都不是美的反面。站在美的对立面的,是崇高。舍生取义是崇高,牺牲自我是崇高,但这些也只能是崇高罢了,没有人会认为它们是“美事”。