《等待戈多》 黄昱宁工作室解读

《等待戈多》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

1969年,塞缪尔·贝克特由于“以一种新的小说与戏剧的形式,以崇高的艺术表现人类的苦恼”,贝克特被授予诺贝尔文学奖。对贝克特而言,这一评价可谓实至名归,即便到了创作生涯后期,他的作品仍充满实验精神,他对文学形式的探索和对人类精神困境的书写使他当之无愧的屹立于20世纪最出色的艺术家之列。

关于本书

1953年1月5日,《等待戈多》在巴黎的巴比伦剧院完成了首演,随后迅速成了当时文化界热议的话题。用幽默的笔触表现人物的滑稽可笑,以绝望的冷笑表达对孤独与痛苦的蔑视。尽管如此,《等待戈多》仍然难逃被置于存在主义哲学和荒诞派戏剧谱系中讨论的命运。

核心内容

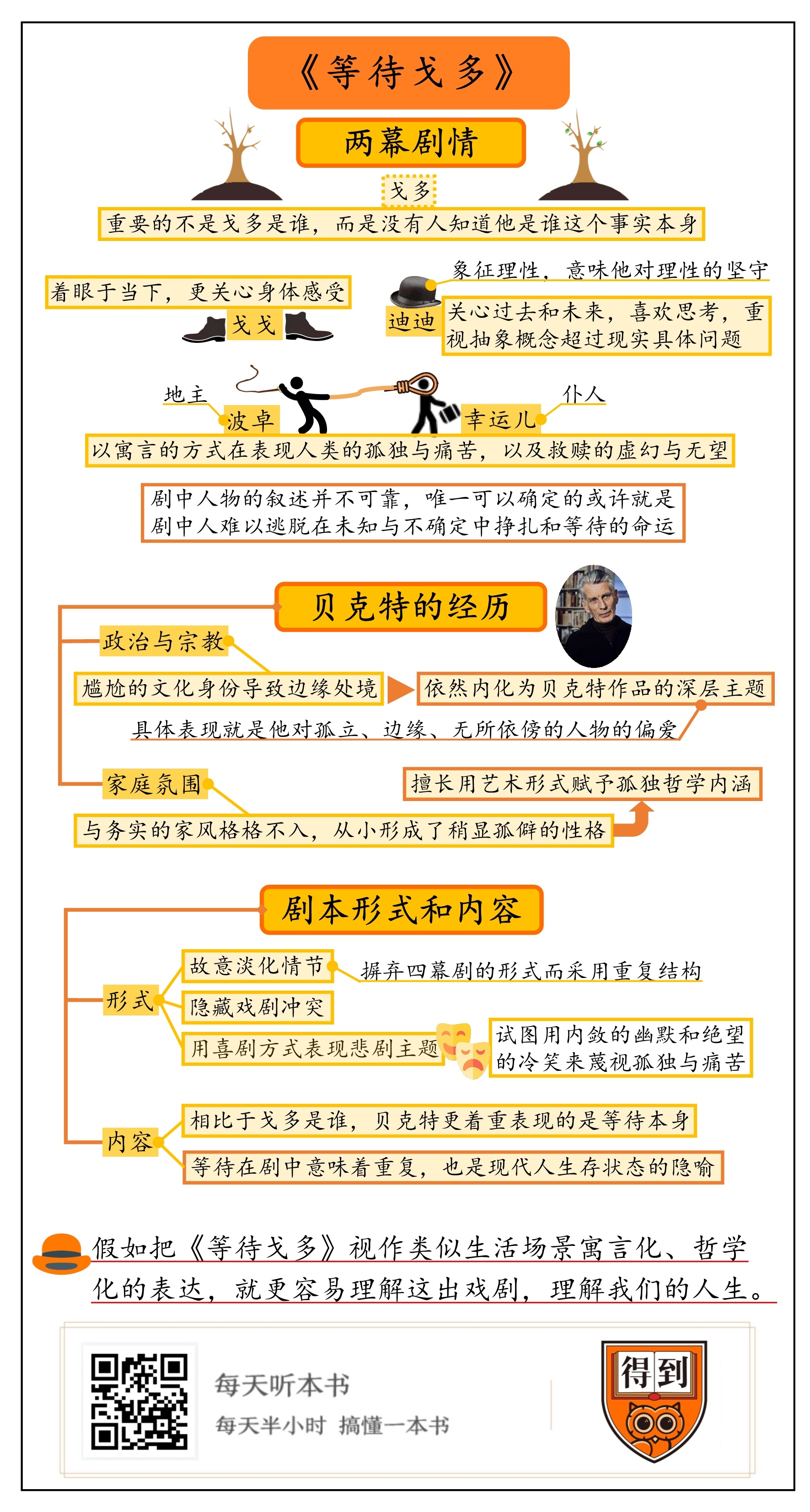

《等待戈多》主要有以下几个特点:一,人物对话和行为缺乏逻辑性。二,对等待主题的形而上开掘。假如我们把《等待戈多》视作类似生活场景寓言化、哲学化的表达,我们就更容易理解这出戏剧,理解我们的人生。三,所谓喜剧,就是用理性的精神观照人生,居高临下地发现人生的荒谬与可笑。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是诺贝尔文学奖得主塞缪尔·贝克特的不朽剧作《等待戈多》。

《等待戈多》是贝克特的代表作,也是一部知名度远远大于作者本人的戏剧作品。塞缪尔·贝克特是一位略显古怪的文学隐士,他生前很不愿意谈论自己的作品,不肯接受外界采访,时刻保持着与公众的距离。因此1969年,当他妻子得知他获得诺贝尔文学奖的消息时,下意识地惊呼道:“一场灾难!”。不过他对摄影却意外地宽容,因此在各类报纸、杂志、书籍上我们都能见到他棱角分明的面孔。

更有意思的是,贝克特本来无意写作戏剧,只是因为觉得写小说太费神,才想要换种写作形式放松一下脑筋,这才有了《等待戈多》,未曾想到戏剧给他带来的名声和影响力竟远超他更看重的小说,不知道在贝克特看来这是意外之喜呢,还是无妄之灾?借着存在主义思潮和荒诞派戏剧的东风,《等待戈多》成了当时欧洲艺术界最热门的话题,并为他赢得了1969年的诺贝尔文学奖。

不出所料,贝克特没有出席颁奖典礼。诺奖的授奖词称他“以一种新的小说与戏剧的形式,以崇高的艺术表现人类的苦恼”,对贝克特而言,这一评价可谓实至名归,即便到了创作生涯后期,贝克特的作品仍充满实验精神,他对文学形式的探索和对人类精神困境的书写,使他当之无愧地屹立于20世纪最出色的艺术家之列。

那么,贝克特剧本的独特性到底体现在哪里?是什么原因造就了贝克特的艺术性格?《等待戈多》又是如何颠覆了当时的戏剧形式?我们不妨带着这些问题,一起走进《等待戈多》的世界。

《等待戈多》的情节其实十分简单,结构也不复杂,前后统共就两幕。

第一幕的故事发生在黄昏时分的一条乡间小路上,路旁有棵树,不远处的一块石头上坐着戈戈,他想把鞋子脱了,可怎么也脱不下来,累得自己气喘吁吁。这时候,迪迪上场了,他的思绪沉浸在过去的梦想里。

费了九牛二虎之力,戈戈终于把一只鞋脱了下来,这让迪迪联想到了《圣经》中两个盗贼的故事。在耶稣受难那天,有两个盗贼与他一同钉在十字架上,其中一个讥讽耶稣,另一个则相信耶稣,并为他辩护,因此这人获得了救赎。迪迪质疑为什么《新约》的四部福音书中只有《路加福音》记录了这个故事,而人们又为什么选择相信这个故事,相信救赎的存在。另外一边,戈戈对救赎的话题不感兴趣,说起《圣经》,他只想到在死海里游泳。

仅仅几页的对话就突显出两个人物不同的气质,戈戈着眼于当下,更关心身体的感受,而迪迪关心过去和未来,喜欢思考,重视抽象概念超过现实具体问题,表现在人物行为的细节上就是戈戈一直在捣鼓鞋子,而迪迪则会习惯性地取下帽子再戴上。另外,这样一组看似十分跳跃的对话,也为整出戏的内涵定下了基调,这里不妨把救赎视作生命意义的隐喻,如果它的基础是建立在不可靠的叙事以及一厢情愿的欲望之上,那么生命的本质究竟是什么?存在的真相又是什么?

我们先不忙回答这个问题,接着看下面的故事。在救赎的话题以后,戈戈和迪迪终于讨论起了他们身在此处的目的:等待戈多。可是从他们的对话中我们得知,他们既不确定戈多会不会来,也不确定要在哪里等。不仅如此,他们甚至不确定自己昨天是不是来过这里,更不知道戈多是谁,长什么样,为什么要等他。关于戈多是谁的问题,素来为人关注,由于贝克特在戏中用了很多宗教典故,加上戈多(Godot)一词的拼写方式和上帝(God)多有类似,所以很多人认为戈多就是上帝的象征。据说该剧刚在英国上映的时候,剧中一名演员就问贝克特,“先生,戈多是谁?是上帝吗?”贝克特回答说:“如果我知道的话,我会在剧本里写出来的。”这典型的贝克特式的回答一定程度上体现了这出剧的核心内涵,重要的不是戈多是谁,而是没有人知道他是谁这个事实本身。戈戈和迪迪仿佛被某种未知的神秘力量抛入现在的处境,他们被切断了与过去、现实和未来的关系,原本具体而又触手可及的此刻变得虚无缥缈、难以捉摸,理性和个人意志的作用也随之被瓦解,所谓生命的意义原来只是某种欲望的表现形式而已。

贝克特的立场倾向于相信宿命论,他认为个体很难超越时间、空间、环境、语言等因素的限制,不存在真正的自我选择,所谓自由不过是另一种形式的乌托邦而已。关于个人意志,贝克特则赞同叔本华的观点,认为那不过是欲望的表现形式,一旦欲望得到满足,人生就会陷入空虚,而如果欲望得不到满足,人生就会充满痛苦,所以终其一生,人类只能在空虚和痛苦中摇摆。在这个意义上,戈多就是戈戈和迪迪欲望的化身,他的缺席,预示着剧中人痛苦、孤独的处境。

回到剧情本身。随着对话的继续,两人又谈起了孤独、噩梦、妓院、上吊等话题,这些话题看似毫不相关,实际上却并非无迹可寻。譬如迪迪之所以感到孤独,是因为讨论福音书中记载的盗贼故事时,意识到了救赎的虚幻,因而等待人类的只能是永恒的孤独。再比如从妓院到上吊的转换是缘于一个文字游戏。在法语中,俚语中“勃起”(bander)一词的读音和“上吊”(se pendait)接近,所以戈戈由妓院想到了勃起,进而又联想到了上吊。

要是我们对上吊再做一点引申,还可以把它和加缪的思想联系起来。在加缪的哲学中,人类意识到“荒诞”以后就要谋求“反抗”,而“反抗”的起点是自杀,这里的自杀不是指在物理层面毁灭身体,而是运用理性与命运做抗争。这种严肃宏大的“荒诞”和“反抗”,到了《等待戈多》里面却成了猥琐可笑的文字游戏,由此可见贝克特和加缪视角的不同。

在一系列看似插科打诨的对话之后,波卓和幸运儿上场了。波卓自称是当地地主,正在赶路,幸运儿是他的仆人。他对待幸运儿的方式十分粗暴,不仅对他呼来喝去,还把他像狗一样用绳子拴着。见到戈戈和迪迪以后,波卓打算小憩片刻,他让幸运儿拿出吃食,自顾自地坐在一边吃喝起来。与此同时,幸运儿却还要提着行李站在一旁,片刻不能放松。于是,话题就围绕为什么不让幸运儿放下行李展开。波卓声称幸运儿是自愿这么做的,假如换个时间、换个地点,他和幸运儿完全有可能互换位置。随后,波卓又宣称要抛弃幸运儿,不是把他一脚踢开,而是放到救世主的市场上,这让幸运儿放声大哭,戈戈上前安慰,却反被幸运儿一脚踢翻在地。接着,波卓又大谈起黄昏的意义,还让幸运儿表演跳舞和思考,而所谓的思考,就是大段大段缺乏逻辑且没有停顿的独白。这里的情节看似破碎、断裂,但其实都是以寓言的方式在表现人类的孤独与痛苦,以及救赎的虚幻与无望。贝克特不断暗示读者,人类之所以会受难并没有道理可讲,今天倒霉的可能是幸运儿,明天说不定就换成了波卓,或者其他任何人,对于见识过奥斯维辛集中营和原子弹爆炸的人而言,要理解这一点并不难。理性能帮助人类克服这一困境吗?似乎并不能,因为理性已经变成了空洞的概念与术语,进而成了一种表演,就像幸运儿所做的那样。

当迪迪抢走幸运儿头上的帽子后,幸运儿停止了呓语,随即波卓就牵着他下场了。不一会儿,一个没有姓名的小男孩出场,他告诉戈戈和迪迪戈多今天不来了,但是明天一定会来。不久,天色开始变暗,戈戈和迪迪回忆往昔,发现他们已经离不开彼此,只好携手继续等待戈多。第一幕的剧情就此告一段落。

第二幕在结构上与第一幕如出一辙,仍然是乡间小路旁,仍然是黄昏时分,出场的仍然是这么几个人物,说的仍然是让人有些摸不着头脑的话,但是许多细节却发生了翻天覆地的变化。路旁的树上长出了树叶,戈戈的鞋从太紧变成了太松,他不记得昨天遇到过波卓和幸运儿,更不记得曾经挨了幸运儿一脚,可他的腿上分明有着挨打以后留下的淤青。变化最大的还要数波卓和幸运儿,波卓瞎了,他不记得昨天来过这里,遇到过戈戈和迪迪,他也不再虐待幸运儿,反而一切都指望他,不能离开他半步。幸运儿呢?他聋了,没法再表演思考。唯一不变的只有迪迪,只除了一点——他换上了昨天幸运儿戴的帽子,而这顶帽子是开启幸运儿思考表演的机关。正如开头讲到的,在这出剧里,帽子象征了理性,迪迪习惯性地摆弄帽子,意味着他对理性的坚守。所以到了第二幕,只有他的表现没有变化,仍然感到孤单,这种孤单不仅来源于救赎的无望,也体现为与非理性世界的隔阂。作为对照,第一幕中做着噩梦的戈戈此时梦见自己很幸福,由于他的鞋不再挤脚,他的梦境也随之改变。

在第二幕的结尾,同样有一个不知名的小男孩出场,带来了和第一幕结尾同样的消息:戈多今天不来了,但明天一定来。据小男孩的自述,他们都是戈多的仆人,但是当迪迪问他戈多的胡子是什么颜色时,他犹豫许久以后回答说:“我想是白色的。“可见小男孩未必真的见过戈多,他带来的消息也未必可信,甚至是不是真的有这么个叫戈多的人存在也要打上大大的问号。事实上,贝克特自始至终都在提示我们,剧中人物的叙述并不可靠,唯一可以确定的或许就是剧中人难以逃脱在未知与不确定中挣扎和等待的命运。没人知道戈多是不是存在,他究竟会不会来,也没人知道波卓和幸运儿谁会抛弃谁,又是谁在虐待谁,更没人知道《圣经》里两个盗贼的故事是不是真的,救赎是不是存在。因此,全剧最后,尽管戈戈和迪迪再次相约离开,可他们仍旧站在原地一动不动,对他们而言,等待就是意义,等待就是生活,等待就是命运。以上就是剧本全部的情节了。

接下来我们来看看贝克特经历了什么,才会动念写下《等待戈多》。

《等待戈多》写于1948年10月到1949年1月间,三年之后才有出版社愿意出版,这是贝克特作品常有的遭遇。成名以前,出版商觉得他的书不会卖得很好,而现实情况也的确如此,所以贝克特作品的创作时间和出版日期之间,总会有一段漫长的时间间隔。然而,1953年1月5日,《等待戈多》在巴黎的巴比伦剧院完成了它的首演,并迅速成了当时文化界热议的话题。1947到1950年这三年间,是贝克特创作力最旺盛的时期,写于这个时期的作品不仅包括广受好评的小说三部曲《莫洛瓦》《马龙之死》和《无名氏》,还有现如今几乎无人不知的戏剧《等待戈多》。有意思的是,彼时的贝克特不仅经济困窘,健康状况也十分糟糕,在这样不利的条件下反倒迎来了创作高峰,似乎正应了中国“诗穷而后工”的古话。

贝克特在《等待戈多》里体现出的文学思想和他富于幻想的性格以及过往的孤独经历息息相关。造就他这样的性格的主要因素有两方面:

其一是政治与宗教。1906年4月13日星期五,耶稣受难节的当天,贝克特出生在爱尔兰首都都柏林以南约15公里的一个富裕小镇,不同于占爱尔兰人口多数的天主教徒,贝克特的家庭信仰新教。在当时的爱尔兰,宗教和民族仍是十分敏感的话题,信仰天主教的爱尔兰人一直想要摆脱信仰新教的英国人的统治,建立独立的民族国家,为此双方经常爆发激烈的流血冲突,贝克特十岁时就在父亲的带领下,亲眼看见过复活节起义后被大火洗礼的都柏林城,并留下了难以磨灭的印象。直到1948年爱尔兰正式独立以后,双方的对峙才逐渐缓解。在这样环境下成长起来的贝克特,很容易感受到身为爱尔兰新教徒的尴尬处境,他们既不是彻头彻尾的爱尔兰人,也不完全是英国人,因此,究竟是倾向宗教信仰相同的英国,还是支持本土的爱尔兰民族主义就成了一个棘手的问题。贝克特不像背景相似的前辈诗人叶芝那样积极投身爱尔兰独立运动,而是对现实政治采取了敬而远之的态度,也极少在文学创作中涉及相关题材,无论是政治抑或文化层面的地方主义都无法赢得他的青睐。但是,尴尬的文化身份所导致的边缘处境依然内化为贝克特作品中的深层主题,具体表现就是他对孤立、边缘、无所依傍的人物的偏爱。

其二是家庭氛围。贝克特的父亲是一名成功的工程估价师,属于有一技之长的中产阶级专业人士,作风务实,对政治和文化不感兴趣。叶芝打小就出入的艺术家沙龙,贝克特在他的青少年阶段是绝无可能接触的,而且就算日后贝克特本人成了一名作家,他母亲仍避免让他的书出现在自己家的书房与客厅里。这位生来敏感而富于幻想的作家与务实的家庭氛围格格不入,在描述自己童年时,贝克特选择了“平平无奇”这个词,他认为父母做了一切能让小孩快乐的事情,只是他自己缺乏快乐的天赋,常常感到孤独,而孤独正是他后来作品中反复出现的主题。

孤独、不快乐,富于幻想,与务实的家风格格不入,对政治、宗教和民族主义不感兴趣,再加上一定程度的“社交恐惧症”……基于以上特质,我们很容易把贝克特想象成一个瘦弱、忧郁、自我中心的艺术家。事实上,贝克特擅长运动,他的中学以橄榄球和板球出名,而贝克特是其中的佼佼者,可见文人并不一定意味着文弱。贝克特也不能算是那种无可救药的“社恐”,20年代末,放弃大学教职只身来到巴黎的贝克特,正是凭借与乔伊斯以及他周围那些先锋派之间的良好关系,才正式踏入文坛,而他与乔伊斯的亲密关系一直保持到了后者生命的最后阶段,并帮助他整理了《芬尼根守灵》的手稿。同样的,贝克特也不是真的与现实政治完全绝缘,二战时期,巴黎沦陷以后,贝克特曾加入抵抗组织,还差点因此被捕,足见不把政治作为艺术主题并不意味着固守象牙塔,对现实人心毫无关怀。抛开偏见和不切实际的想象,作家其实也是普通人,贝克特只是比一般人更能忍受孤独,并且擅长用艺术的形式赋予孤独哲学内涵,这种内涵是超越日常经验的,以此揭示现代人的生存状态。1989年,贝克特以83岁的高龄在巴黎逝世,为自己的孤独画上了句号。

贝克特的作品向来被认为晦涩难懂,他早年受乔伊斯和先锋派的影响,小说写得充满现代主义气息和实验精神,令一般读者望而却步。加上奉行“让作品自己说话”的原则,从不对自己的创作意图给出解释说明,又使人们失去了一条接近他作品的捷径。后来贝克特猛然醒悟,乔伊斯在他英雄般的文学道路上已经走得太远了,其他人再怎么努力难以超越,然而想到是一回事,真正克服“影响的焦虑”又是另一回事,直到二战以后,贝克特才真正完成了创作风格的转变,这主要体现在两个方面:

第一个方面是语言,这一变化可说一目了然——他原本用英语写作,自此改用法语。贝克特这么做的目的是为了打破自己写作中固有的程式,在遣词造句和文章结构上做一番革新。第二个方面是文体的变化,包括放弃全知全能的第三人称视角,转而用受限制的第一人称视角写作,同时一并被贝克特放弃的还有那种极尽克制、充满典故的文风。在完成这一转变后,贝克特终于和乔伊斯挥手告别,他放弃了成为文学先知的企图,而选择与自我、人类、文学的局限性和解,并通过对无知和困惑的精妙刻画成就了自己的风格。

接下来,我们不妨对《等待戈多》剧本形式和内容方面的特点做一些总结。

形式方面,《等待戈多》摒弃了经典戏剧中四幕剧的形式而采用了重复结构,第一幕和第二幕除了细节以外,人物、场景等方面的设置几乎完全一致。贝克特这么做的首要目的就是为了淡化情节。经典的四幕剧,每一幕都有各自的结构功能,通常对应剧情的起因、发展、高潮和尾声,从古希腊的《俄狄浦斯王》到19世纪易卜生的《玩偶之家》都是这样的。这样的剧本结构完整,剧情跌宕起伏,观众很容易投身其中,被剧情带着走。20世纪以后,以契诃夫为首的一些剧作家开始刻意淡化情节,突出剧本的抒情氛围,让观众从剧情中跳脱出来,进而能以一种更具反思性的目光看待戏剧演出。尽管契诃夫的《海鸥》在上映之初不被当时观众接受,但是他开创的这一戏剧潮流深刻地影响了贝克特和荒诞派戏剧的代表人物尤奈斯库,所以贝克特的剧作和荒诞派戏剧都表现出淡化情节,乃至去情节化的倾向,这也是贝克特被称为荒诞派剧作家的重要原因之一。

除此以外,贝克特还有意减弱了剧本的“戏剧冲突”。所谓“戏剧冲突”,用黑格尔的话说就是“目的和性格的冲突”,在经典戏剧中,戏剧冲突是一出剧的核心因素,是戏剧得以成为戏剧的关键。以《俄狄浦斯王》为例,“杀父娶母”的预言无疑是剧本最核心的冲突,它是剧中人物行为最主要的驱动力,所有情节都围绕它展开。然而在《等待戈多》中却没有鲜明的戏剧冲突,戈戈和迪迪为什么要等戈多?不知道。正是由于戏剧冲突的弱化,使得剧中人物的行为和动作缺乏依据,显得混乱而滑稽。人物对话和行为缺乏逻辑性。不过这种无逻辑性只是表面的,正如我们之前已经讲过的,人物间的对话实际上有着隐藏的关联,各种看似无厘头的行为也有它的象征意义。经典剧作家倾向于让戏剧更像戏剧,所以冲突强烈,主题鲜明,刻意营造戏剧化的场景和情节,而贝克特和他的同时代人,则想让戏剧更不像戏剧,所以隐藏冲突,淡化情节,使戏剧日常化、生活化,前者试图让观众在戏剧中体验情感的净化,后者则想要观众在戏剧中展开理性的反思,戏剧形式的变革背后实则是剧作家创作立场的转变。

所谓喜剧,就是用理性的精神观照人生,居高临下地发现人生的荒谬与可笑。在《等待戈多》中,贝克特要写的是人的孤独与痛苦,但他也着力表现人物滑稽可笑的部分,戏谑的对话、稍有些猥琐的文字游戏、夸张的小动作,这些元素都给剧本平添了一层喜剧色彩。贝克特这么做的目的当然不是为了制造笑料,而是试图用内敛的幽默和绝望的冷笑来蔑视孤独与痛苦。《等待戈多》整出剧都在表现荒谬与非理性,但这种荒谬与非理性却是在理性精神的观照下显现出来的,因而是一种更深层次的理性。贝克特对荒谬与非理性的思考,蕴含着自我反省和自我超越的渴望,同时也隐含了他直面绝望并与之对抗的态度。

虽说人们向来热衷讨论戈多是谁的问题,但是对贝克特而言,重要的或许是等待本身。等待在剧中意味着重复,它是戈戈和迪迪无法摆脱的困境,也是现代人生存状态的隐喻,每天两点一线的生活方式不正像极了戈戈和迪迪对戈多无止境的等待?在这种重复中,确定性是意义的基础,而变动则意味着中心和意义的失落,意味着安全感的丧失。所以戈戈和迪迪的困境不止在于他们不知道戈多是谁,为什么要等,更在于戈多每天都不一样。就像对于广告公司的员工而言,令人恼火的并不是甲方的标准太高,而是标准每天都在改变。假如我们把《等待戈多》视作类似生活场景寓言化、哲学化的表达,我们就更容易理解这出戏剧,理解我们的人生。

好了,《等待戈多》这本书就为你解读到这里,最后我们来总结一下。

作为一个爱尔兰作家,贝克特的新教背景使他文化上处于尴尬的境地,而家庭的氛围又让他远离政治,并从小形成了稍显孤僻的性格,这也成了他日后作品的重要主题。

《等待戈多》向来被视为荒诞派戏剧的代表作,贝克特的思想也经常被放在存在主义的哲学背景中解读,他的剧本与荒诞派戏剧在形式上确实有不少共通之处,但他并不认同荒诞派戏剧的价值立场。对于存在主义,贝克特认为以个人意识和自我选择为基础的自由更像是乌托邦,他是一个宿命论者,倾向于认为个体难以摆脱环境、文化、血缘、宗教等因素的影响。

在剧本的内容方面,相比于戈多是谁的问题,贝克特更着重表现的是等待的主题,通过剧本所用的重复结构,贝克特把等待变成了人类生存状态的隐喻,揭开了当代人生活中的荒谬与非理性,同时也提示我们确定性、意义、安全感等人类赖以生存的心理基础是多么脆弱和不堪一击。贝克特在《等待戈多》中故意淡化情节,隐藏戏剧冲突,用喜剧的方式表现悲剧的主题,虽然表现的是荒谬与非理性,但这是一种更深层次的理性,其中蕴含着他自我超越的渴望和反抗绝望的勇气。

撰稿:黄昱宁工作室 转述:徐惟杰 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.在《等待戈多》中,剧中人物的叙述并不可靠,唯一可以确定的或许就是剧中人难以逃脱在未知与不确定中挣扎和等待的命运。

2.所谓喜剧,就是用理性的精神观照人生,居高临下地发现人生的荒谬与可笑。

3.贝克特和他的同时代人,则、想让戏剧更不像戏剧,所以隐藏冲突,淡化情节,使戏剧日常化、生活化。