《神女》 朱步冲解读

《神女》| 朱步冲解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你解读的书,是美国历史学家、汉学家薛爱华的《神女》,它的副标题是“唐代文学中的龙女与雨女”。

神女,说白了就是人类不同文明中,神话与民间传说里常见的女神与“仙女”。她们通常的形象是美丽高贵,拥有魔术一样的法力,隐居在常人难以接近的自然环境中,只有心地善良的有缘人才能得见,获得她们的帮助或者爱情。在中国传统宗教和神话中,关于神女的传说典故非常多,有一些直到今天,依旧脍炙人口。

神话,是早期人类理解世界的主要方式,被称为“每个民族的童年歌谣”,研究一个民族的神话,就是在探寻它民族精神与世界观的源头。本书作者薛爱华,善于从一件具体的名物,或文化符号入手,通过研究它的形成与传播,来勾勒中国古代,社会经济文化的发展与变化。我们得到听书,曾经解读过他的名作《撒马尔罕的金桃》。“金桃”,这种来自乌兹别克斯坦城市撒马尔罕的珍奇水果,代表着唐代中国人对于丝绸之路上中亚各文明的想象,也象征着开放包容的唐朝,对于中亚商品与文化艺术的享受与痴迷。同样,这本《神女》,也是一本以小见大的历史博物学著作,通过探究中国神话中,“神女”形象的起源和唐代文学作品中对“神女”的赞颂与想象,来描述古代中国人宗教信仰与精神世界的发展变化。

我相信,通过阅读本书,你不仅会经历一场近距离感受唐代文学想象力之美的穿越之旅,以一个全新的角度,来审视我国古典文学的传世瑰宝;也能通过这场生动具体的“寻仙”历程,来体验从远古到唐代,我们祖先宗教信仰的演化历程,从而了解人对自然和外部世界的感知,如何影响自身的精神世界。

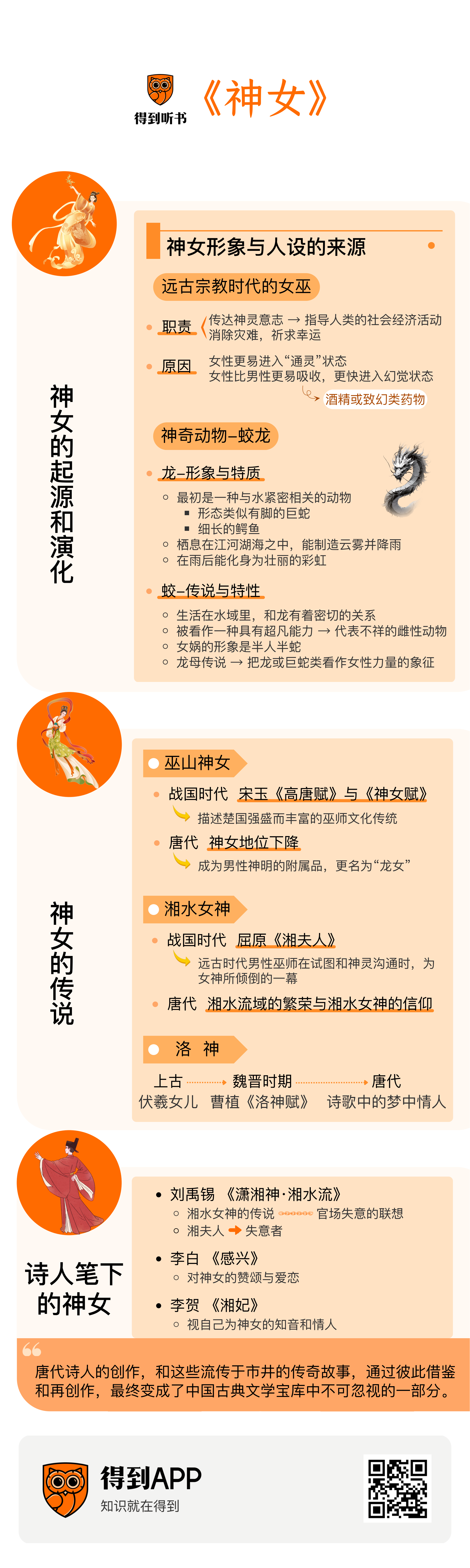

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的大致内容:首先,我会根据作者薛爱华的研究,来为你介绍中国远古宗教神话中,神女的起源和演化。随后,我再来为你盘点,截至唐代,在中华文明的信仰和传说体系里,大致有哪些重要的神女。而在第三部分中,我们再来了解下,唐代文学大家笔下的神女主题诗歌,蕴含了创作者怎样的感悟与情怀,以及它们背后蕴含的意义。

把大自然中的种种景观与气候现象,想象成拟人化的神灵,是古今中外,各个民族神话中的常见主题。而在其中,最受欢迎的,是那些神秘、美丽、充满了诱惑力的女神或者精灵。在神话中,她们经常栖息在江河湖海之中,掌管着与水相关的自然力量。

进化论之父达尔文的祖父,英国植物学家伊拉斯莫斯,曾经写过一组赞颂自然的诗歌,其中就有这样的诗句:

啊,你们这些仙女!穿过大理石的岩脉,提携那喷涌的泉水,流向干渴的草地,横跃那些耀眼的溪谷和流动的山丘,把明亮的宝藏洒向一千条小小的溪流。

神话,是早期人类认知和解释世界的方式。女性由于拥有繁衍后代的生育能力,就被人类的先祖们和一切孕育生命的自然现象联系起来,比如能够定期孕育农作物的土壤,以及灌溉土壤的水。在人类祖先眼里,水和土壤一样,也是生命之源,而且在自然界中存在的形态多样,无论是天空中的云雾、洒向地面的丰沛雨水,以及静态的湖泊、奔流的江河,直到浩瀚的大海。所以一定有许多各司其职,性格形态各异的女神,在掌管这一切,让生命之水在天地之间保持循环不息,滋养万物。

不过,薛爱华强调说,人类各民族神话中这些远离人间,拥有神奇法力的女神,如果追本溯源,也有现实中的模板,或者源头。根据他的考证,具体到我们中国华夏文明的神话传说中,这些女神,或者说神女的形象与人设,就有两个主要的源流。

首先,是远古宗教时代,那些能够与神灵和自然沟通的女巫。在人类文明的上古时期,作为宗教祭司的巫师,手中的权力,可以和握有世俗统治权的部落领袖,相提并论。他们的职责,就是传达神灵的意志,用来指导人类的社会经济活动,并且通过各种宗教仪式,来消除可能降临的灾难,祈求幸运。很多宗教研究学者指出,最早的巫师,几乎都由女性来担任,甚至就连“巫”这个字的甲骨文起源,都是描绘女性巫师表演歌舞,取悦神明的形象。比如,战国时代著名诗人屈原,曾经写过一部多章节楚辞,叫《九歌》,每一篇的主题,都是赞颂某一位楚国地方崇拜的神明。其中,在赞颂太阳神“东君”的这一篇里,就有一句:“鸣篪兮吹竽,思灵保兮贤姱”。翻译成白话文就是,祭司们吹响了乐器,伴随着音乐,美丽而聪慧的巫女跳起了祈求安康的舞蹈,以取悦东君。

这是因为,女性不仅拥有神奇的生育能力,比起男性,也更容易进入与神或者自然沟通感应的“通灵”状态;当然,用现代生理科学来解释,这是因为古代的巫师在祭祀活动中往往要服用酒精,或者致幻类药物;而女性独特的生理性质,会让她们比起男性,更容易吸收这些物质,更迅速地进入幻觉状态。

虽然秦汉以来,各个王朝都对民间宗教活动加强了管制,但是民间地方的宗教信仰、神话传说与巫术活动,依旧存在。在唐代,宫廷里还保留着专门从事占卜和祭祀的巫师,其中有十五个是女巫。在民间传说里,神通广大的女性巫师,逐渐和上古时代她们的先辈,以及那些活跃在自然中的女神逐渐混合起来,变成了神秘,具有超常女性魅力,又神通广大的神女。

其次,薛爱华考证说,神女这个形象的第二个源流,是那些自然界中比较罕见,外形特殊,因而被我们祖先崇拜的“神奇动物”。具体到我们中国神话与民间传说里,这种“神奇动物”,就是蛟龙。

“龙”作为中国神话传说中最著名的神兽,它的形象与特质,经历了漫长的变化:首先,龙最初也是一种与水紧密相关的动物,形态类似有脚的巨蛇,或者细长的鳄鱼;龙栖息在江河湖海之中,能制造云雾,然后降雨;在雨后,它又能化身为壮丽的彩虹。而蛟呢,则是一种中国古代南方地区的传说动物,也生活在水域里,和龙有着密切的关系;但是比起北方的龙,蛟的特性在于,在自己的水下宫殿里囤积着无数罕见的珍宝,比如珍珠和被称为鲛绡的珍贵纺织品。“鲛绡”据说如同冰霜一样雪白耀眼,轻柔程度超过任何人间的产品。

当然,从民间传说来看,蛟并不是一种总能给人类带来好处的动物,从中国传统的阴阳五行观念来说,蛟和女性,以及水一样,代表着阴阳两种能量之间的阴。生活在江河湖海中的蛟,如果频繁在人间出现,就是对人间的一种警告,代表着天地之间的阴阳两种能量,发生了失衡。所以,蛟往往被看作一种具有超凡能力,但有时候代表不祥的雌性动物;在我国古代神话中,还有一位著名的女神,形象是半人半蛇,她就是传说中创造了人类的女娲。薛爱华分析说,在我国传统宗教崇拜中,女娲的地位虽然逐渐走低,但并没有完全消失,依旧长期作为母系社会女性崇拜的遗存,保留在我国先民的信仰体系里。

在另一本关于中国唐代南方文化风物的研究著作《朱雀》里,薛爱华还提到了这样一个有趣的传说,原本出自宋代地理著作《太平寰宇记》:说在秦代,有一位年轻女子在江边捡到了五枚来历不明的蛋,于是决定悉心照料它们,直到孵化;结果,从蛋中孵出的,是五条具有神力的蛟龙,而这位女子也因为自己的善心,变成了这条江流的守护女神“龙母”。听起来是不是有点像著名美剧《权力的游戏》中“龙母”丹妮莉丝的经历?这也说明,对于龙、巨蛇类神话动物的崇拜,并把它们看作女性力量的象征,是全球各个人类神话中普遍的主题。

好了,在简要介绍了唐代之前,古代中国神话中“女神”的源流与特征之后,让我们再把目光返回到作者薛爱华着重研究的大唐盛世,看看当时,在唐帝国广阔的地理版图和宗教传说里,到底有哪些女神,在接受着我们祖先的崇拜。

首先,是传说中的巫山神女。她居住在巫山之上,俯瞰风光旖旎,云雾缭绕的长江三峡。在传说中,巫山神女和诸多帝王、英雄,甚至文学名士,都发生过或长或短的浪漫关系。最早把巫山神女写进文学作品,进行歌颂的,是战国时代的楚国文人宋玉。在民间传说中,宋玉之所以能够下笔如神,是因为他曾经拜屈原为师。在流传到今天的宋玉作品中,有两首著名的赋,《高唐赋》与《神女赋》,描写了巫山神女变化莫测的神力,以及她与某位楚国先王之间浪漫的感情。

在宋玉笔下,巫山神女既可以化身为捉摸不定的云雾或者彩虹,也似乎能以蛟龙的形态出现在凡人面前,她超凡的女性魅力,让楚王在短暂的浪漫激情之后,对她念念不忘,这种思念在楚国的王族中代代相传。于是,宋玉就在诗赋中规劝在位的楚王,也就是楚顷襄王:说大王只要树立庙宇,诚心祭祀,巫山神女就有再次出现,与其相会的可能;果然,楚顷襄王在按照宋玉的建议行动后,果然在梦中见到了巫山神女,神女的姿色果然如同传说一样惊艳,用《神女赋》里的原话说,就是:“其像无双,其美无极”。实际上,宋玉在这两首诗赋里,都描写了当时楚国强盛而丰富的巫师文化传统:掌管世俗权力的男性邦国首领,也就是楚王,必须和掌握宗教权力的女祭司,也就是神女结合。这种结合,不仅会为部落国家带来稳定和幸福,也是自然秩序和谐正常运转的需求。

然而到了唐代,随着唐王朝日益把各地宗教信仰纳入国家管理,巫山神女的地位也开始下降。和其他古老的地方女性鬼神一样,巫山神女变成了男性神明的附属品:更名为“龙女”,也就是掌管当地水系的龙王的女儿。从此她只能在偏僻的山野里,拥有一座老百姓偷偷搭建的小庙,不配拥有官方主持的祭典,以及香火供品。但是,游历到此的士大夫官僚文学家,并没有忘记这位传奇的神女,他们利用自己丰富的想象力,把记忆中的上古传说、诗词名篇与自己在旅途中的心绪结合起来,写下了许多赞颂巫山神女,渴望和她浪漫邂逅的作品。

接下来出场的第二位神女,是湘水女神,也就是湘夫人。这位女神管辖的水域宽广,不仅包括湘江,也包括楚国境内的众多湖泊,比如宽广的洞庭湖。在屈原的传世之作《九歌》中,就有专门的两篇,分别名为《湘君》和《湘夫人》,可以被看作是楚国境内关于两位掌管湘江的神灵的传说集合。

但实际上,根据中国远古神话谱系,湘夫人其实有两位,她们生前,是远古帝王舜的两位妻子,娥皇和女英;舜晚年到南方一带巡游,在湘江畔病死,成为湘君;而两位妻子因过度悲痛而跳入湘江自尽,变成了湘水女神。

根据薛爱华和其他学者的考证,屈原这一篇《湘夫人》的主题,其实,是远古时代男性巫师在试图和神灵沟通时,为女神所倾倒的一幕。在当时的宗教祭祀活动中,巫师在幻觉中对崇拜的神明产生爱慕,是一种常见的情况。在全球各地的神话传说中,都有这样的情节:高高在上的神明,爱上了自己神庙里的祭司,他们的结合,诞生了半人半神的英雄帝王。

到了唐代,由于长期社会稳定与人口增长,再加上中国经济中心南移,湘水流域已经不再是不毛之地,而是繁盛的水路交通要道。湘水女神庙,位于今天的岳阳,周边是富饶肥沃的洞庭湖平原,盛产粮食,渔业资源丰富,还是著名的铁矿与药材基地,所以这一地区的老百姓和商旅过客,都会认为,这里的繁荣,是湘水女神保佑的结果。

公元819年,著名文学家韩愈被贬谪潮州,路过湘女神庙时,曾向神像祷告,在求签占卜中,中了一个吉利的卦。凑巧的是,仅仅过了一年,韩愈就被新即位的唐穆宗赦免,召回长安,担任国子监祭酒。韩愈认定,自己的好运,来自湘水女神的保佑;所以,在归途中,当韩愈再次路过湘水女神庙时,出于感激,写了一篇长长的祭文,允诺会捐钱十万,重修庙宇和门前的石碑。

最后一位出场的,是掌管洛水的神女,“洛神”。在从上古到汉唐时代的神话传说里,洛神给人的感觉是最为亲切入世,姿色也最为艳丽。在上古时代,“洛神”传说是上古神明伏羲的女儿,但面目模糊。直到魏晋时期,著名才子曹植写出了“洛神赋”之后,“洛神”的形象才变得清晰:她的身姿轻灵摇曳,所谓“翩若惊鸿,宛如游龙”;不仅如此,这位神女身上的服饰也是富丽堂皇,如同宫廷中的高级妃嫔,穿戴着稀世罕见的珍宝;通过曹植的描述,洛神彻底摆脱了原本的蛟龙或者巫女形象,更像是纯粹出现在文人士大夫诗歌中的梦中情人。

这种设定,在唐代的诗人的笔下,被发扬光大,几乎到了登峰造极的地步。比如以狂放著称的罗虬,就写过一组七言长诗,来赞美自己青睐的绝代名妓杜红儿。在诗歌里,包括洛神在内的历代美女都一一出场,但作用仅仅是用她们的姿色,来衬托杜红儿的美貌。作者薛爱华评论说,这种行为在艺术创作中并不少见,类似欧洲的风流才子诗人,为了讨取欢场女子的青睐,也会在诗歌中把她们赞颂为希腊罗马神话里的女神。

如果我们放宽观察历史的眼界,就会发现,从先秦时代到唐代,这段漫长的时光中,外来文明与华夏文明发生了持续冲撞与交融;分裂与统一的更替,也不断影响着我们祖先的世界观。全新的宗教,如外来的佛教和原生的道教,逐渐兴起,重新塑造了我们祖先的精神世界与信仰。新的神祇登场,旧的神祇逐渐隐退;远古时代高高在上,象征自然力量的“女神”,逐渐地位下降,变成了传说中的“神女”,只能引发凡人的猎奇心理与爱慕,而失去了原本拥有的敬畏与崇拜。

接下来,我们就结合几位唐代著名诗人的游历与创作,来看看唐代诗歌名篇中对这些神女面貌的勾画,以及这些作品,反映了诗人怎样的心灵寄托和时代背景。

之前,我们得到听书曾经解读过一本书,叫《中唐时期的空间想象》,里面有一个观点:中唐时期以后,唐朝国力衰落,然而却迎来了一个文化繁荣的新高峰,涌现出一大批优秀的诗人和名作,尤其以山水人文景观题材居多。之所以出现这种情况,首先是因为,唐王朝为了巩固统治,加强了对疆域内,自然地理和资源材料的收集;其次,是因为中唐时期,唐王朝内部的政治派系斗争加剧,大批士大夫官僚在斗争中遭到清洗,被逐出首都长安,前往遥远的南方荒凉之地去做地方官。在漫长的被贬之旅中,诗人们面对沿途陌生的山水风物,不免睹物生情,于是他们就用一首首作品,来作为和亲友联系、报平安的手段,同时抒发自己壮志未酬,落寞孤单的胸怀;而那些传说中,隐居在山水间的神女,就变成了诗人们渴望的情感慰藉。

例如,中唐著名诗人刘禹锡,在“永贞革新”失败后,被贬谪到朗州,也就是今天的湖南常德担任地方官。公元9世纪的常德,在当时人的眼里,是一片远在南方的荒僻之地。刘禹锡路经湘江时,从湘水女神的传说,联想到自己的官场失意,于是写下了两首悲切的《潇湘神·湘水流》。这首诗翻译成白话就是:湘江的江水奔流不息,远处的九岭山,始终被哀愁的云雾笼罩。如果试图寻找两位神女,那么唯一的线索可能在岸边,香草浓郁的芳香里,仿佛是她们魂魄的踪迹。

在刘禹锡的笔下,两位湘夫人已经不再是高高在上的神明,而是和自己一样,变成了远离故乡,和亲人生离死别的失意者。在诗的下半部分,也就是第二首里,刘禹锡本人也出现了,自称“楚客”,也就是来到这陌生南方土地的异乡游客;自己夜间在湘江边徘徊,仿佛听到了哀怨的琴声,想必这是湘水女神为了同情自己,特地演奏的乐曲,为的就是排遣诗人心中的烦恼与忧愤。

不仅是刘禹锡,其他许多知名的唐代诗人,都在自己的行游旅程中,写下过类似的作品。薛爱华提醒读者说,虽然在这些诗篇里,曾经和神女邂逅过的古代才子帝王依旧会出场,但实际上,他们不过是创作者诗人的化身。诗人和他们的关系,不过是戏台上演员和扮演角色之间的关系。甚至在一些作品中,浪漫的诗人大胆宣称,自己比这些神女远古时代的旧情人更富于魅力,能够让神女移情别恋,投入自己的怀抱。比如以浪漫激情著称的诗仙李白,就写过一组名为《感兴》的组诗,一共八首。其中有几首的主题,就是对刚才所提到神女的赞颂与爱恋,而第一首歌颂的对象,就是巫山神女。如果把它翻译成现代文,就是一首热烈而浪漫的情诗:

瑶姬是天帝的女儿,其精魄幻化为朝云暮雨。她殷勤婉转地进入我的春宵美梦,甚至无心与远古时代的恋人楚王周旋。当我从这迷人的梦中醒来,却发现佳人已经离去,床上的锦衾反射出秋月的光辉,而刺绣精美的床席上,还遗留着她的气息,如同兰花一样芬芳。

不过,在薛爱华笔下,最擅长这种虚幻题材的诗人,就是唐代中晚期著名诗人李贺。李贺的作品,充满了瑰丽扩张的想象力,笔法剑走偏锋,所以,得到了一个“诗鬼”的绰号。按照作者薛爱华的说法,他是楚辞的精神继承者,作品中充满了神仙与鬼怪,梦境与幻想;李贺由衷地热爱那些上古传说中的神女,并把自己当做这些神女在人间的知音和情人。简单来说,你可以把李贺的人设,类比为,一个唐代的蒲松龄。

说到这里,就让我们来读一首李贺的代表作《湘妃》,和刚才刘禹锡的《湘水流》一样,也是在借湘水女神,抒发自己的情怀和感悟:筠竹千年老不死,长伴神娥盖江水。蛮娘吟弄满寒空,九山静绿泪花红。离鸾别凤烟梧中,巫云蜀雨遥相通。幽愁秋气上青枫,凉夜波间吟古龙。

这首作品,是李贺诗歌创作生涯中的代表作,听起来既华丽,又拗口,来自上古神话的典故和视觉化的景物描写,一个接一个。如果翻译成白话文,它的大概意思是:

自从上古帝王舜在南方去世后,娥皇、女英的眼泪形成的斑竹,已经存在了许多个世纪。泪痕斑斑的竹子,如同两位皇后的灵魂,徘徊在湘水之滨。生活在这里的蛮族,依旧在试图通过女巫的祭典,召唤舜帝的灵魂。山上舜帝的坟墓,已经被郁郁葱葱的绿植覆盖;山上的花朵,也因为沾染了湘水女神的眼泪,而变得红艳。舜帝和两位皇后的别离,就发生在这南方潮湿环境的云雾之中,令人不禁想到同样和伴侣隔绝的巫山神女;她们的愁绪,如同湘水和巴蜀巫山峡谷的云雨水流一样,彼此相通。当秋天降临时,空气中弥漫的悲愁,让湘水边的枫香树散发出格外的芬芳,同时也让江水中的神龙有所感应,发出了感叹的啸叫。

好了,到这里,这本《神女》的基本内容,就大致为你讲完了。在本书中,作者薛爱华再次发挥了自己的特色,以唐代诗歌中被赞颂爱慕的“神女”为切入点,追溯了中国传统神话传统里,女性神灵的起源和发展变化的历程,并且如何在唐代,变成了引发诗人灵感的触媒。在叙述中,薛爱华横跨了古代汉语语言学、考古博物学以及文化人类学等领域,为我们展开了一幅光怪陆离又瑰丽浮华的画卷,复原了唐代诗人心中那个人神交互,天马行空的精神世界。

在这些流传至今的唐代诗歌中,远古的女神,变成了神女,逐渐走下了神坛,她们对于人类来说,不再是法力无边的自然主宰,而变成了某种在异乡邂逅的恋人。由于传说中的神女,往往生前命运多舛,所以能够被流落异乡,郁郁不得志的诗人看作知音。这种情感上的共振,成功地穿越了时空与人神之隔,在诗人的创作中得以触发。虽然这些浪漫的激情并不能持久,也未能改变诗人在现实中的命运,但是,通过撰写这些作品,唐代诗人逐渐形成了一个精神上的共同体。之后中国古代诗歌创作的基调,也在这种共情中,逐渐固定下来。

当然,这种创作,并不是官僚士大夫文学家的专利。唐代长期的经济与社会繁荣,促成了市民文化生活的兴盛。在面向普通百姓的文学创作“传奇小说”里,各种人类与鬼狐神怪产生浪漫邂逅的故事也层出不穷。作者薛爱华在本书最后一个部分里,就为读者列举了许多传奇故事中的案例,比如某位龙女因为触犯龙宫戒律,被贬到人间,结果在洛阳的大桥下被好心的年轻读书人所救,两人终成眷属,丈夫也顺利通过了科举考试,做了高官,诸如此类。 无疑,唐代诗人的创作,和这些流传于市井的传奇故事,通过彼此借鉴和再创作,最终变成了中国古典文学宝库中不可忽视的一部分。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.女神崇拜存在于人类各文明的早期神话中,代表人类对于自然孕育生命力量的崇拜。

2.中国神话中,女神的形象来源有两个,分别是与神灵沟通的女巫以及神话动物蛟龙。

3.到了唐代,随着文明的融汇交流和外来宗教的传入,上古时代的“女神”地位下降,从高高在上的神明变成了士大夫官僚创作中的“永恒情人”和民间猎奇故事里的角色。