《电影,我略知一二》 杨以赛解读

《电影,我略知一二》|杨以赛解读

你好,欢迎“每天听本书”,今天为你解读的书是贾樟柯的《电影,我略知一二》。

贾樟柯,对很多人来说并不陌生,他是中国著名导演,毕业于北京电影学院文学系,1995年拍摄了自己第一部作品《小山回家》,之后以一系列聚焦社会变迁中的小人物的现实主义题材电影,获得了巨大的赞誉。其中作品《三峡好人》让他捧得了威尼斯国际电影节的最高奖项金狮奖,这是电影领域一个极高的成就了。

今天的这本书是这位享誉国际的导演的电影学习笔记,是他面向大众的一堂电影通识课,更直接一点来讲,这本书是大导演手把手教你如何看电影。在这本书中,贾樟柯以百余部国内外经典影片为案例,同时也解析他自己的作品,分享他一手的创作经验,以此来谈论他理解的关于电影的常识。他说:“对于很多人来说,电影好不好看是很直观的感受。但是在这个世界上,人们生活经验和感受力不尽相同,如果能掌握一些基本的电影规律,对接受不同风格的电影,特别是各自经验范围内不熟悉的那些电影会有一些帮助。”

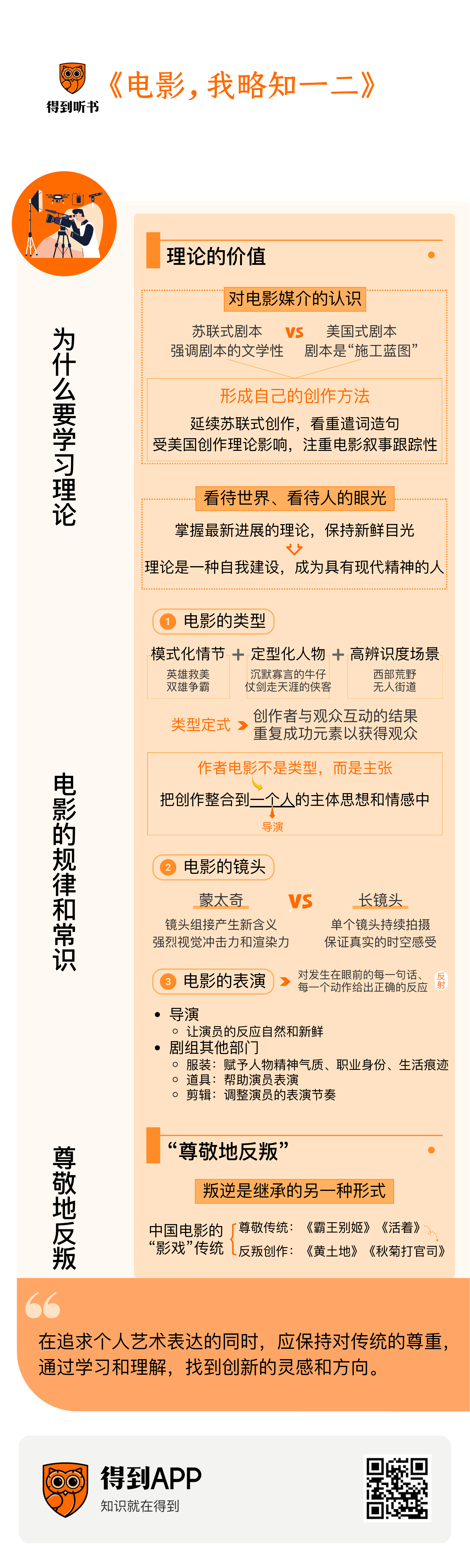

接下来我将从五个方面带你走进这堂贾樟柯的电影课,这本书大部分内容都关于经典理论,所以一开始我们有必要来讨论一下我们为什么要学习理论,理论的价值究竟是什么,这也是贾樟柯在这本书开篇就谈到的一个问题。然后我们从“类型”“镜头”“表演”这三个电影的基本要素入手,了解有关电影的规律和常识。最后我们来谈一谈传统和创新的问题,我们如何在理解传统的基础上做出属于自己的创新?

好,我们先来看第一个问题,我们为什么要花时间琢磨理论?

对于理论,我相信大多数人都有一种很矛盾的态度,一方面我们都知道,当然得要学习理论,但另一方面,理论是一个很虚无的东西,在实践中往往感觉用不上,所以认为理论无用也大有人在。在电影这个实践性极强的学科上,人们对于理论的态度就更模糊和摇摆了。但贾樟柯很坚定,一直以来他都强调理论的重要性,无论对于拍电影的人,还是看电影的人,都是如此。他在书中说,理论的价值体现在两个方面,一个是对电影这种媒介的理解和认识,简单来说就是什么是电影;另一个是怎么理解这个世界,怎么理解人。

先来说说对电影媒介的认识,贾樟柯在书中讲到自己的学习经历,他读书的时候,中国的电影教育是偏向苏联式的。拿剧本写作来讲,当时的老师一直强调的是剧本的文学性,也就是说剧本要可以被当作文学作品阅读,甚至可以被视作文学作品单独发表。但到了大二大三的时候,学院设立了美国剧本方法的课程,由两个从美国来的老师来授课。他们的教育方法和思路是完全不一样的,他们不要求剧本是一个文学读物,而要求它是一个可以供导演开展工作的“施工蓝图”,所以无所谓你文笔好不好,也无所谓你多么有情感,能有效指导工作才是最重要的。

这两种理论奠定了贾樟柯对剧本创作的认识,他还提到说,当你掌握了两种不同理论的时候,其实并不一定是要选择哪一种、放弃另一种,而是说这两种方法会融为一种属于你自己的方法。比如在他自己的剧本写作过程中,他延续了苏联式的创作,看重遣词造句,试图用生动、准确的词语让人理解想要创造出来的电影氛围。与此同时,他也受到美国创作理论的影响,注重电影叙事中的跟踪性,或者说追看性,也就是用情节或氛围牢牢牵引观众,让他们目不转睛地看完整部电影。在他写作他的第二部电影《站台》的时候,贾樟柯一开始特别不满意,但又不知道为什么不满意,后来突然想到美国剧作理论中“跟踪性”的问题,他才意识到可能不满意的地方就在于缺乏跟踪性。贾樟柯说:“在你需要下判断的时候,理论就变得很重要,所谓理论,就是前人对创作经验的总结,理论不是信条,不是说理论要求有叙事跟踪性,你的电影就必须有叙事跟踪性,你可以反叛它,但是你要懂这个东西,你要理解创作的常态是什么,常规是什么。”

这是从电影的创作层面来讲,再从更大的层面来讲,理论也意味着一种看待世界、看待人的眼光,比如说“你是不是接受过女权主义的一些理论?是不是在性别问题上有你自己的判断和理解?是不是接受过新历史主义的方法?在重新书写历史的时候,你重视什么?”对这些问题的不同回答,意味着不同的看待世界和看待人的方式。

我们有时会说一部电影过时了、落伍了,除了技术上的落伍,还有就是在看待世界的目光上的落伍,后一种落伍可能是更致命的。那怎么保持一种新鲜的目光呢?在贾樟柯看来,这就取决于我们对人类思考这个世界最新进展的一些理论的掌握情况。他说,如果你停留在三十年前、四十年前的那种对世界的认知,比如“非黑即白”,这就是过去的认知模式,你今天理解世界还用这种“非黑即白”的模式的话,那这显然是一种精神上的落伍。从这个层面来讲,他认为理论是一种自我建设,我们需要汲取现代理论,并以此来成为一个具有现代精神的人。只有这样,我们创造出来的东西,才会是新的,不是旧的。

好,说完了理论的价值,接下来我们从电影的“类型”“镜头”“表演”这三个方面来具体领悟一些经典的电影理论,我们来看贾樟柯是如何理解和学习这些理论,以及这些理论又如何反哺他的创作。

先来说类型。每一部电影都有其类型,类型是导演拍摄一部电影很重要的抓手,也是我们观赏、认知和评判一部电影很重要的抓手。那究竟什么是电影的类型呢?

所谓类型电影,就是按照不同类型、模式要求制作出来的电影,比如喜剧片、西部片、犯罪片、恐怖片、歌舞片等等。类型电影有三个基本要素,一是模式化的情节,比如美国西部片里一定会有英雄救美、双雄争霸;二是定型化的人物,比如美国西部片中沉默寡言的牛仔、武侠片中仗剑走天涯的侠客;三是辨识度高的场景,比如西部片里的荒野旷野、歌舞片中无人出入的街道。

为什么会形成这样的一套类型定式呢?其实是创作者和观众互动的结果,一部电影成功了,就会有人总结这部电影成功在哪儿,是哪些元素让观众喜欢这部电影,总结出来后,为了获得观众,电影会重复地使用这些元素,一来二往就产生了类型定式。导演借助这样的类型定式,就像有了一套做题模板,能更高效地开展他的创作。而观众熟悉了这样的类型定式,就能对电影有特定的想象和期待,从而知道该如何选择和评价电影。

但这不是说类型电影就是依葫芦画瓢,贾樟柯在书中特别强调说,类型电影也可以很有创造性,有的导演把自己对世界的态度和看法融入模式化的类型元素中,进而发展和丰富,甚至是颠覆了类型。

比如我们拿中国观众很熟悉的一种类型来讲:武侠片。武侠片可以说是中国人自己发明出来的电影类型,在这种类型中,模式化的情节有匡扶正义、除暴安良等,模式化的人物有复仇者、世外高手、孤身走天涯的侠客等,而且一般来说,武侠片的最后还都会有一个大决战,正义一方与邪恶一方进行最后的决斗。此外,武侠片中还有一些模式化的场景,比如深山古寺、侠客闯荡江湖时出入的茶楼酒肆等。从第一部武侠片《火烧红莲寺》开始,这些模式化的情节、人物和场景被不断重复,观众照样还是很喜欢看,一直到上世纪六七十年代,被誉为武侠片大师的胡金铨对武侠片进行了一系列新的拓展,比如在空间上,他发掘出了竹林这样一个蕴含着东方美学的空间,竹子的轻柔与刚劲同人物或柔或刚的打斗相呼应,让武侠片顿生一股禅意。此外,早期的武侠片只是在简单的正邪斗争中不停重复打斗,但胡金铨则用武侠片着力刻画了一群游走于主流权力之外的侠士,他们始终站在权力的对立面,这是胡金铨附着在武侠片中的个人表达,用贾樟柯的话来说,“(胡金铨)摄影镜头下的这些打斗场景,呈现出来的是他清晰的个人思想”,他也因此将胡金铨称为“类型电影背后的作者”。

说到作者,还有一类电影就叫作者电影,贾樟柯一直以来拍的就是作者电影,那什么又是作者电影呢?

作者电影其实不算是一种类型,用贾樟柯的话来说,作者电影首先是一种创作主张,或者说一种创作愿望。作者电影这一概念形成于上世纪五十年代的法国,它的理论渊源发端于法国导演阿斯特吕克1948年发表的一篇文章,他在那篇文章中写道:“电影已经成为一种拥有独特语言、可以自由表达思想和情感的工具,就好像作家用笔写作一样,电影导演可以用摄像机来进行银幕写作。”后来另一位法国著名导演特吕弗在此基础上明确提出“电影作者”和“作者电影”这两个概念,特吕弗认为导演应该像作家一样,通过他的所有作品表现出他对生活的观点。

这个概念的提出有一个很重要背景,二战后的法国,大制片公司几乎垄断了法国电影的生产,他们以编剧为中心,以改编经典小说为主,利用庞大的资金及明星阵容来拍摄电影,而导演的个人意志和手法被完全忽略了。在这样的背景下提出“作者电影”的主张,实际就是强调应该把创作整合到一个人的主体思想和情感中来,而这个人应该是这部电影的导演。它主张在创作中赋予导演更高的地位,与此同时它也对导演提出了更高的要求,一个立志成为作者的导演,理应对一部电影的各个环节负责,同时他要坚持用电影呈现自己的内心世界,回应自己的现实生活。

如果说看类型电影,我们看的是类型元素,那看作者电影,我们看的其实是导演这个人,比如我们看贾樟柯的电影,看的显然不只是一个故事,我们也在看他独特的口音、独特的话语节奏、独特的用词,以及独特的情感、立场和观点。这也再次显示了,了解和学习电影的类型是必要的,它既意味着一种创作方式,也意味着一种观看方式。

好,说完类型,我们再来说镜头。一部电影是由若干个镜头组成的,所以镜头可以说是电影的基本单位。贾樟柯在书中从两个方面来讲解镜头,一是蒙太奇,二是长镜头。这是两种截然不同的镜头,也是两种截然不同的创作观念。

先说蒙太奇,什么是蒙太奇呢?蒙太奇学派出现在上世纪二十年代的苏联,以爱森斯坦、库里肖夫、普多夫金这些导演为代表。蒙太奇学派认为,两个不同镜头的组接,可以产生全新的含义,比如在同一张脸的镜头后面接不同事物的镜头,我们就会在这张脸上读出不一样的情绪,当我们在这张脸后面接一个病人的镜头,我们感觉这张脸是伤心的,当我们接一个恶犬的镜头,我们又感觉这张脸好像带有一点害怕,这就是蒙太奇的魔力。电影创作者借助蒙太奇制造和放大情绪,从而使电影产生更强烈的视觉冲击力和渲染力。比如我们经常可能会在一些短视频中看到,一个人愤怒了,先是展示他生气的脸,接着展示天空中的电闪雷鸣,两个镜头结合起来,虽然有些夸张,但这样愤怒确实变得更可感了,这其实就是蒙太奇。

长镜头与蒙太奇刚好相反,蒙太奇是一组镜头,长镜头就只有一个镜头,它是把摄像机摆在一个地方,一直拍一直拍,不做任何的剪辑和组接,在一个镜头内完成所有叙事。贾樟柯自出道以来,是出了名的喜欢用长镜头,他的第一部电影叫作《小武》,当中有一场戏是男主角小武去探望歌厅小姐胡梅梅,胡梅梅那天生病,于是在胡梅梅住所的床上,两个人聊天、唱歌,贾樟柯镜头一直对准这两人,持续了七八分钟。贾樟柯说,长镜头能够保证真实的时空感受。这句话是什么意思呢?我们知道电影是经过剪切的,生活中一件事可能持续了几个小时,但电影会通过剪切压缩这个时间,把几个小时变成了几分钟。而长镜头拒绝剪切,一件事持续了七分钟,镜头就拍七分钟,电影中的时间和现实生活中的时间是并行的,这会让我们更能体会到真实生活的质感。

但贾樟柯选择用长镜头,也不仅仅出于长镜头的影像特点,更重要的是长镜头背后传递出来的创作态度。在他看来,蒙太奇的背后是创作者强烈地想要把他的观念强加给观众,观众变成了一个被动的接受者,他只能根据特定的镜头组接产生特定的情绪,所以蒙太奇是更为主观的,也更为煽动的。用贾樟柯的话来说蒙太奇带有某种宣传性质,比如广告和当下的一些短视频就经常采用蒙太奇语言。而长镜头相对而言是更客观的,观众被置于一个观察者的视角,他需要在这一段漫长的镜头中自己捕捉信息,做出判断。贾樟柯在书中说:“你让我用蒙太奇的方法拍摄社会现实,我有点不情愿,因为我觉得我没有什么要灌输给观众的,我没有那么强烈的真理的概念。我认为我作为一个作者,同时也是一个弱者,是一个不掌握真理的人,我只是想观察式地去拍摄,拍摄一段时间、一个人、一件事、一个城市,仅此而已。”

贾樟柯的这段话其实点出了,当我们谈论镜头的时候,除了谈论一个镜头拍得多美、多精致、多有创意,我们还要看到镜头背后的人持的是何种态度、何种观念。在贾樟柯看来,往往是态度和观念决定了一个镜头的生命力。其实,这一点也不局限于镜头,当下我们每个人每天都会面对和使用各种各样的媒介,我们在用这些媒介生产各种各样的内容,我们如何理解这些媒介,我们对这些媒介抱持怎样的态度和观念,这可能决定了我们能生产出怎样的内容。

好,关于镜头,我们就讲到这儿,接下来我们来讲讲表演。对于一个普通观众来说,看一部电影,他最直接看到的其实不是类型,也不是镜头,而是表演。那到底什么才算是好的表演呢?

贾樟柯在书中引用了日本导演沟口健二的一句话,他说,“表演就是一种反射”。沟口健二的演员曾经想了很久反射是什么意思,沟口阐释说,反射就是反应,好的表演是对发生在眼前的每一句话、每一个动作给出正确的反应。

我们都知道,现实生活中人和人交往都是有来有往的,我们说出去的每一句话,做出的每一个行为,得到的反应都是未知的,当对方做出反应之后,我们又会接着下意识做出自己的反应。但电影不一样,电影里每一句台词都是写好的,你清楚知道你说完这句话后对方会说什么,你也知道你做出这个动作后对方会做什么动作,所以你很难像日常生活中一样给出自然且下意识的反应。我们看一些电影,会发现有的演员做出的反应非常准确生动,而有的演员做出的反应,却好像没什么感情色彩,所以其实是反应的好坏决定了一段表演的好坏。

贾樟柯说,导演很重要的工作就是要让演员的反应是自然和新鲜的。要做到这一点,需要剧组所有部门的配合,比如服装部门,他们要通过服装赋予人物需要的精神气质、职业身份、生活痕迹,以及他们还需要考虑演员的舒适感。《卧虎藏龙》的造型指导叶锦添就曾表示他会非常注重衣服材料的舒适度对演员的影响,在一些古装片里,衣服非常华丽漂亮,但其实穿上去并不舒服,这都会直接影响到演员的表演。

再有道具也能帮助演员表演。贾樟柯在书中讲到当年他拍他的第二部影片《站台》的时候,有一场戏是在汽车站,他们找了二三十个群众演员,每一个群众演员手里都有相应的道具,有人拿着行李包,有人挑着担子,还有人拿着蔬菜,氛围已经很真实了,但当时的道具师却执意要再找两只小羊羔放进车站。贾樟柯不理解,道具师跟他解释说:“如果我们有一只小羊羔,演员就可以抱着羊羔上公共汽车,这个羊羔呢,它是活物,它会扭动身躯,它会挣扎,它会叫,这样的话,因为羊羔即兴的、无法控制的反应,群众演员的演出就会更加地活跃,这会让这一场戏更真实。”

此外,好的表演不仅依托于演,还依托于剪辑,有这样一句话:表演是在剪辑台上完成的。当一部戏拍完了,导演通过剪辑可以重新调整演员的表演节奏。演员语速过慢,那就通过剪辑让语速变快,演员话语之间的反应时间不够,那就通过剪辑来增加更多的反应时间,让情绪绵延起来。

我们有时候会看到,同样一个演员在不同片子里,给出来的表演完全不一样,有时候好得惊人,有时候又平平无奇甚至是糟糕透顶。这其实就直接印证了贾樟柯在书中的那句话:表演不是一个人的事,“表演是所有人的工作”。

好,说了那么多,其实我们讲的都是一些最基础,也最传统的电影理论,所以在最后我想来讲一讲我们到底如何理解和对待传统。这个问题显然不仅是电影需要思考的,它是各行各业都需要思考的。贾樟柯在这本书中用五个字概括了他对于传统的态度,那就是“尊敬的反叛”。

贾樟柯说,一直以来我们惯有的文化逻辑是,艺术需要创造,而创造需要反叛。他认为创造确实需要反叛,但反叛就是彻底抛弃所有旧的东西吗?反叛就是一代人战胜另一代人吗?在贾樟柯看来,反叛的前面得要加上一个界定,那就是“尊敬的反叛”,“因为只有尊敬传统、理解传统,才能有的放矢,否则你就是打砸抢胡抡一顿,根本没有脉络可言,也没有针对性”。

贾樟柯在书中提到中国电影的“影戏”传统。中国电影脱胎于戏曲,中国第一部电影是京剧改编的《定军山》,之后多部电影佳作都延续了戏曲的传统,强调所谓的戏剧性。在这样环境中成长的中国观众也有看戏的传统,他们期待在电影中看到戏。这也是为什么,直到今天我们还把拍电影叫作“拍戏”,在中国香港,他们还把看电影叫作“看戏”,把电影院叫作“戏院”。贾樟柯说,正是由于这样的传统,尊敬这样的传统,才拍出了像《霸王别姬》《活着》这样的“戏剧”杰作。但同样也是因为了解这样的传统,同样的两位导演又拍出了像《黄土地》《秋菊打官司》这样几乎是反戏剧化的作品。这就是所谓“尊敬的反叛”。

再比如中国的武侠小说,早期的武侠小说热衷塑造忠臣良将,这可以被视为一种武侠传统,但到了胡金铨导演,他在此基础上打造了另一个武侠世界,一个由一群主流权力之外的侠士组成的武侠世界,再到李安的《卧虎藏龙》,他也像胡金铨一样拍了竹林,但和胡金铨不一样,李安用竹林拍人的欲望,他的武侠世界是关于人的欲望的世界。如此种种,都可见一种“尊敬的反叛”。贾樟柯说,这种尊敬在于你需要学习,需要对电影的发展脉络了然于胸,在这个基础上,你的反叛才会是有针对性的,而不仅仅是一种情绪。换言之,“叛逆不过是继承的另一种形式”。

好,到这里,这本书就为你介绍完了,我们再来回顾总结一下。

贾樟柯在这本《电影,我略知一二》中,以其丰富的电影制作经验和深刻的理论洞察,为我们归纳了一些关于电影的常识。他首先强调了理论学习的必要性,认为理论不仅可以帮助我们理解电影这种媒介,也帮助我们理解世界和人。他认为很多事物的新与旧,其实在于认知的新与旧,而认知离不开我们对理论的学习。此外他讲到电影的类型,揭示了类型电影如何通过模式化的情节、人物和场景与观众建立情感联系;他也讲到镜头,镜头的好不仅在于它拍得有多好,还在于镜头背后创作者深刻的创作观念和态度。另外,他还讲到了表演,好的表演是对情境的自然反应,以及好的表演需要整个剧组的协同工作。除此之外,贾樟柯在书中其实还讲到了剧本、场面调度、纪录片和实验电影等内容,但今天碍于篇幅,我们没做展开了,如果感兴趣的话,非常推荐你翻开原书读读看。

其实这整本书都可以算作是贾樟柯对传统电影理论的致敬。他反复在书中强调,在追求个人艺术表达的同时,应保持对传统的尊重,通过学习和理解,找到创新的灵感和方向。这种平衡传统与创新的态度,不仅对于电影很重要,我想对于推动任何艺术形式的发展都是至关重要的吧。

好,以上就是为你介绍的主要内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.理论是一种自我建设,我们需要汲取现代理论,并以此来成为一个具有现代精神的人。

2.了解和学习电影的类型是必要的,它既意味着一种创作方式,也意味着一种观看方式。

3.当我们谈论镜头的时候,除了谈论一个镜头拍得多美、多精致、多有创意,我们还要看到镜头背后的人持的是何种态度、何种观念。

4.“因为只有尊敬传统、理解传统,才能有的放矢,否则你就是打砸抢胡抡一顿,根本没有脉络可言,也没有针对性”。