《是什么让我们难以领略音乐的艺术》 刘玄解读

《是什么让我们难以领略音乐的艺术》| 刘玄解读

关于作者

作者钱浩,清华大学哲学系硕士、中文系博士,现为高校教师。致力于音乐美学和文艺理论研究,也涉猎文学、书法和音乐创作。

关于本书

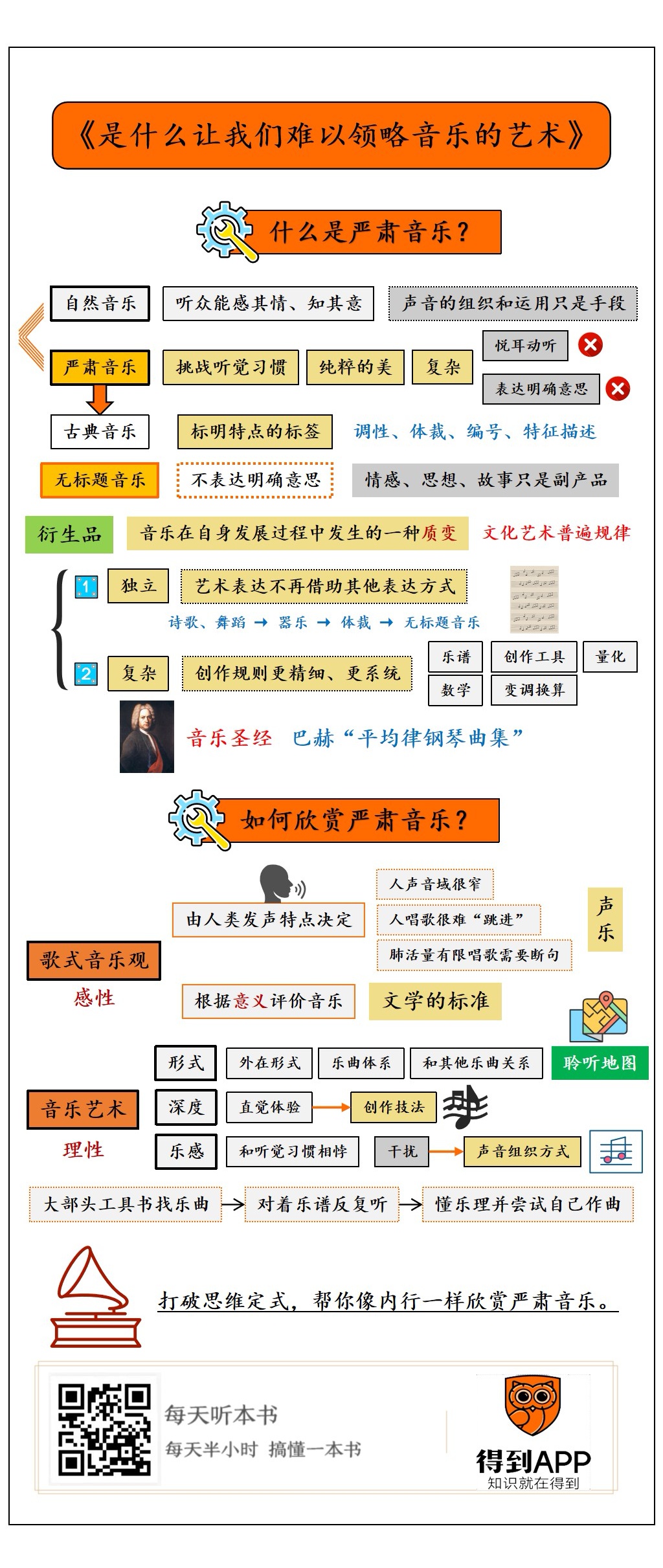

他在书里指出,普通人难以欣赏严肃音乐的原因,不是品位,不是知识,而是观念,我们被一种叫做“歌式音乐观”的思维定式限制,用听歌的方式欣赏一切音乐。

核心内容

1.严肃音乐是什么,它跟通俗音乐,广义的音乐之间到底是什么关系?

2.欣赏严肃音乐为什么难?我们应该如何欣赏严肃音乐?

你好,欢迎每天听本书。今天要为你讲一本音乐欣赏的入门书,书名有点长,叫《是什么让我们难以领略音乐的艺术》。这个书名是一个很好的问题,说出了很多人的心声:为什么通俗音乐,比如乡村民谣、流行歌曲,我们很容易欣赏,但是严肃音乐,比如西方古典音乐,我们却觉得听不懂呢?顺着这个问题再进一步想,就会触及更基本的问题,音乐的本质到底是什么?

作者钱浩不是一位职业音乐理论家。他是清华大学比较文学专业的博士,研究音乐、创作音乐,只是他的业余爱好。

不过,在钱浩看来,业余,正是他谈严肃音乐的优势。职业音乐人和音乐理论家,一直生活在严肃音乐的环境里,严肃音乐的规则和特点,对他们来说就像空气一样理所当然。他们感受不到普通人的困惑,也理解不了普通人为什么不能欣赏。相比之下,像钱浩这样的业余爱好者,在探索严肃音乐奥妙的过程中,更能体会普通人的感受。一旦弄明白严肃音乐的规则是什么,魅力在哪里,他也更知道如何分享给普通人。

严肃音乐的发烧友很多,也不是每个人都能讲得好、讲得透。在这一点上,钱浩就更有优势了。他硕士阶段学的是哲学,博士阶段读的是文学。这样的学术训练,让他既有缜密的思考,又能准确地表达。他在书里,清楚地指明了阻挡普通人欣赏严肃音乐的那道鸿沟。

他说,这道鸿沟不是知识,也不是品位,而是观念。音乐是一个宽泛的概念,通俗音乐、严肃音乐都是它不同的子集,欣赏的方式、评价的标准都不一样。但是,很多人谈音乐的时候,习惯把它们混为一谈,用通俗音乐的观念来理解严肃音乐。这就好像学会了跳棋,就认为棋类的规则差不多,要用跳棋的规则来解释围棋,肯定说不清楚。仔细想想,道理确实是这样,但之前,我们好像总是被复杂的知识绕进去,没有人像他说得这么明白。所以很多读者读完这本书,都有种豁然开朗的感觉。

我觉得,钱浩说的道理,不仅能帮我们更好地欣赏严肃音乐,也给我们指明了艺术欣赏的入门道路。艺术欣赏是一种能力,既然艺术追求是艰难的,欣赏它也必然很艰难,需要耐心来探索审美能力的边界,知道如何在艰难中获得乐趣,这才是真正的文化修养。

今天的解读,我会分两个部分来讲讲钱浩的观点。

首先,严肃音乐是什么,它跟通俗音乐,广义的音乐之间到底是什么关系?

其次,欣赏严肃音乐为什么难?我们应该如何欣赏严肃音乐?

对艺术有些了解的人大概知道,现代艺术,不管是音乐、绘画还是文学,都有一个趋势,随着它们的发展,理解的门槛也越来越高。这个趋势不光让欣赏者很困惑,有时候也让创作者很苦恼。钱浩在书里引用了一个小说里的故事。一个作曲系的大学生苦苦探索现代派的手法,想写出旷世杰作,结果,他的作品太难听了,乐手和听众都备受折磨。后来,这位学生无意间听到有人用传统技法弹了一首曲子,非常悦耳动人。他自问道:世界上有那么多简单动人的声音,要那些艰涩难懂的音乐(原文是音响)干什么用?

这位学生的困惑,其实很普遍。这是因为严肃音乐的目的,本来就不是满足人的听觉需要,而是要给聆听这件事出难题,挑战我们的听觉习惯。

人类天然的听觉需要,就是悦耳动听、传情达意。钱浩说,这其实不难做到,只要有一把木吉他、一个安静的地方,和一副不赖的歌喉就够了。歌手缓缓拨动琴弦,唱出一段关于家乡或者爱情的歌曲,一旁的听众就会觉得好听,觉得感动。钱浩管这种音乐,叫作自然状态的音乐(后面简称自然音乐)。对自然音乐来说,声音的组织和运用,只是手段,关键是听众能感其情、知其意。至于音乐是怎么创作的,乐手是怎么演奏的,人们根本就不关心。就像《庄子》中说的:言者所以在意,得意而妄言。语言是为了传达思想,理解了思想,语言本身,就不重要了。

严肃音乐,跟自然音乐完全相反。严肃音乐追求纯粹的美,它通常很复杂,不一定悦耳动听,而且没有表达明确的意思。

书里说的严肃音乐,主要是指欧洲近代出现的古典音乐。刚接触古典音乐的人,很容易被古典音乐的名字搞晕。比如“A小调第六交响曲第一乐章,不太快的有力的快板(Symphony No. 6 in A Minor - I. Allegro energico, ma non troppo. Heftig aber Markig)”,就是把一堆专业术语连在一块。这一串名词,不是我们一般理解的提示主旨的题目,而是标明特点的标签。A小调是调性、交响曲是体裁、第一乐章是编号,而“不太快的有力的快板”是特征描述。这个名字,就像档案编号,一般都是出版社或者研究者规定的,没有特别的意义。这种音乐,也叫“无标题音乐”,有点像中国古诗里的无题诗,出版印刷的时候,也会标上无题其一、无题其二。

有人可能会说,就算没有标题提示,音乐本身也能表达情感、思想,甚至讲故事。钱浩说,我们确实能从严肃音乐里感受到这些,但它们并不是严肃音乐的本意,而是它的副产品。

假设我在欣赏一首乐曲,听到第一部分,觉得悲愁急促,第二部分,觉得温暖明亮,第三部分又重复了第一部分的感觉。我想到,一三两个部分表现了人生匆忙庸碌的常态,中间温暖明亮的部分象征短暂的快乐。整首曲子,表达了作者对生活的态度。

听起来很像是正确答案,是不是?但是,真实的情况很可能是,作曲家在玩牌的时候偶然想到第一段的开头半句,跟人生毫无关系。第二天,他在钢琴前实验这个素材,根据音乐法则给它配上了几个声部;再往后写,他就需要对比了,否则音乐就会无趣,第二个温暖明亮的部分,很可能就是这样来的。如果我把自己的感受分享给作曲家,作曲家很可能会微微一笑,内心佩服我太能联想了。

说到这里,你或许已经接受了钱浩的观点,无标题音乐确实不表达明确的意思。你可能会想,那些有标题的音乐呢?有些古典音乐不仅有标题,还有文字解说,甚至有歌词,它们要表达的情感,应该很明确吧?

其实也不是。举个例子,德彪西最受欢迎的乐曲,标题是《月光》。这个主题再寻常不过了,千百年来描绘月光的歌曲、乐曲数不胜数,但是德彪西用印象派的音乐语言描摹月光的意境,让这首《月光》,跟其他表现月光的曲子都不一样。所以,关键不是要从乐曲中听出月光的感觉,乐曲的魅力,来自作曲家独特的表现方式,标题只是一个帮助你欣赏的提示而已。换句话说,如果我们用枪击中了靶心,值得惊叹的不是靶心,而是射击的技术。

钱浩说,只要音乐按照法则和逻辑写成,听者就能听出某些情绪,想到一点什么,他会自己调动联想来解释这些情绪。所以,我们从音乐里听出来的意象、情感,都只是复杂多变的乐曲的副产品,是听者主观的投射。它不客观,也不深奥,对理解音乐也没有决定性的意义。

自然音乐要悦耳动听、传情达意,但严肃音乐却正好相反。它们为什么有这么大的不同呢?

钱浩说,严肃音乐就是艺术化的音乐,它是自然音乐的衍生品。在广阔的音乐世界里,它开辟了一块只追求声音组合效果的新天地。这是音乐在自身发展过程中发生的一种质变。

这种质变,其实是文化艺术的普遍规律。书法是一种艺术,它是书写的衍生品;小说是一种艺术,它是故事的衍生品;同理,严肃音乐也是一种艺术,它是自然音乐的衍生品。

衍生出来的艺术形式,跟原来的母体之间,会保持基本联系。书法和书写都以汉字字形为基础,都有表意功能;音乐艺术和自然音乐,都是由单音组成,功能都是听觉审美。

但是,除了这些基本联系,衍生出来的艺术几乎可以说是全新的物种。最重要的一点就是,它们跟母体追求的目标,完全不同。书写是为了记录和传达信息,基本追求是写得清楚,其次才是写得美观。但是,当我们对美的追求越来越极致,书写的目标就变了,开始追纯粹的美,于是书法出现了。同样,当音乐不再追求好听、感人和实用,转而追求纯粹的美,音乐艺术就出现了。至于书写和自然音乐本来的要求,比如写得清不清楚,声音动不动听,表达什么内容,反倒是次要的了。

艺术的目标是追求纯粹的美,但是纯粹的美到底什么样,在创作之前,我们并不知道。所以艺术必然会有点实验性,会挑战人自然的感受力。这就是为什么书法让人越来越看不懂,很多严肃音乐一点也不好听。

这种质变不是一蹴而就的,需要漫长的演化过程。整个过程,大体可以分成两个步骤:第一步是独立,第二步是复杂。

独立,就是艺术表达不用再借助其他的表达方式。音乐本来跟诗歌、舞蹈等等其他表达方式打成一片,直到器乐出现,音乐开始自食其力,能够独立表达了。之后,音乐中就会出现各种自己的体裁,比如奏鸣曲、协奏曲等等。直到无标题音乐出现,音乐艺术里,就完全没有非音乐的因素了。

接下来,为了实现纯粹的美,艺术还要变得更复杂,这就需要让创作的规则更精细、更系统。书法会研究笔法、结构、章法等等;音乐会出现奏鸣、复调、套曲等等复杂的曲式。在近代欧洲,复杂的音乐艺术体系能建立起来,有很多现实基础,比如乐谱的出现和数学的发展。这就像是有了特定的颜料和光学的发展,文艺复兴时期,绘画艺术才能有突破。

我们一般会觉得,乐谱是用来记录和传播音乐的,但是,乐谱还有一个更重要的作用,它是创作的工具。精确记谱,意味着把音乐量化,变成一套符号系统,它是创作出更复杂音乐的基础。我们听古典音乐的时候,会发现同一段音乐里有很多层次,叫作和声和复调,就像是把众多音符像织网一样编织在一起。如果没有精确的记谱,作曲家脑海中像网一样交织在一起的音符,就没办法记录下来。

有了精确的记谱,有了和声和复调,音乐艺术就可以复杂多变,有更丰富的表现力,但是,这都还只是准备阶段,最终让音乐艺术彻底完成质变的,是数学。

一直以来,音乐的发展,都离不开数学。哲学家莱布尼茨说过:音乐是心灵的算数练习,心灵在听音乐的时候,总是在计算着,只是我们不自知。但是,在音乐发展的过程中,一直有一个关键问题被数学限制,就是变调的问题。音乐想要自由表达,乐曲最好能在中间随意变调。不懂乐理的话,这个问题有点难理解,简单来说,就好像我们解一道数学题,可以随时切换进位制,从十进制直接变成二进制。变调需要换算,是个复杂的数学问题。千年来,人类一直在努力寻找一种能够帮助变调的算法,也就是律制。直到十六世纪,数学的发展帮助巴赫完成了“平均律钢琴曲集”,这个目标才算真正实现。音乐的质变彻底完成了,欧洲的古典音乐彻底跟自然音乐分开,成了一种新的艺术。所以,巴赫的“平均律钢琴曲集”,也被称为“音乐圣经”。

我觉得,钱浩说的这种质变,其实就相当于中国传统的“文人化”。在古代中国,书法、绘画、文学等等各种艺术形式,都是经过文人的加工,才成为一种艺术,都经历了跟西方古典音乐一样的演化和质变。我在《中国叙事学》《自然之辩》这两本书的解读里,从不同角度分析过中国传统文人化的过程,感兴趣的话,也可以听听这两本书的解读。

听完第一部分,有人可能要问,音乐的质变,难道不是为了表达更复杂的情感、更深刻的思想吗?这就要说到这本书的核心观点了。钱浩认为,有这种想法,是因为我们心里有根深蒂固的“歌式音乐观”,就是用听歌的欣赏习惯来欣赏一切音乐,这是一种思维定式。正是因为放不下这种执念,很多人才不能真正领略音乐的艺术。解读的第二部分,我们就来分析一下这背后的原因,同时,我也想跟你分享钱浩对欣赏音乐艺术的建议。

从小到大,在音乐课上欣赏乐曲,老师都会先告诉我们乐曲要表达什么。《命运交响曲》是贝多芬向命运发出的呼喊,里面有激烈的情绪和内心的挣扎;《梁祝》的主题是爱情,开始的长笛奏出的旋律,呈现出春光明媚的景象……在听的过程中,老师还会不断提醒我们,每一段旋律描绘了什么画面,体现了什么情绪,讲述了什么故事。比如,《梁祝》的那段旋律是“三载同窗”,而这一段是“长亭惜别”。听到这些,我们就会恍然大悟,原来作曲家是这个意思啊!请你再回想一下,电影电视表现器乐演奏的时候,是不是特别喜欢展现“斗琴”?中国古人斗古琴,现代人斗吉他,外国人斗钢琴。演奏好像成了一种搏击运动,目的就是要打败对手。

老师这样讲,电影这样拍,是因为普通人觉得音乐就该是这样。但是,这其实是一种误解。在钱浩看来,这种误解,正是因为我们心里有一种根深蒂固的思维定式——歌式音乐观。

歌式音乐观由来已久,也很普遍,各种文化都存在。《诗经》说:情动于中而形于言;言之不足,故嗟叹之;嗟叹不足,故歌咏之。意思就是说,音乐源自人的情感,音乐最早的形式是人的歌声。

如果再深入一点看,歌式音乐观是由人类发声的特点决定的。人天生的发声器官是嗓子。我们吹笛子、吹小号,发声的原理是让气流通过振源体和共鸣体,嗓子的发声原理也差不多。我们呼气的时候形成气流,然后喉头和声带振动,在口腔、咽腔、鼻腔、胸腔形成共鸣,就发出声音了。

人类的发声,必然会受到人体的局限。这些局限,决定了声乐的基本特点,也决定了我们的听觉习惯。首先,人声的音域很窄,唱《青藏高原》这首歌,人类能飙到的最高音,用大多数乐器来演奏,都轻而易举。而且,人唱歌很难“跳进”。你可以试试,唱完do,接着相差1度的re很容易,如果唱超过3度的音比如la就会很难。再加上人的肺活量有限,唱歌必须像说话一样有断句。所以对我们的耳朵来说,音乐不是单音组成的点的集合,而是一条旋律的线。

声乐肯定符合人类发声的这些特点,符合我们千万年进化来的听觉习惯。在听器乐的时候,我们也会寻找类似声乐的旋律,期望它像歌曲一样流畅。如果器乐不符合我们的预期,我们就会觉得它不好听。所以,自古以来,声乐就占有绝对优势,相比之下,器乐一直是小众的爱好。今天,我们管音乐碟片叫“唱片”,也是无意中表达了对器乐的忽视。

另一方面,人的发声原理,跟乐器有一个根本的不同。我们发声的时候,除了嗓子参与,嘴巴也会参与。嘴唇、牙齿、舌头的活动让嗓子发出的声音变成语言,可以传情达意,这是任何乐器都没有的功能。千万年来,我们早就习惯了声音可以表意。一听到音乐,就会关心它到底在表达什么,也就是这首乐曲“说”了什么。

这就造成一个结果,我们总是希望音乐有意义,会根据意义来评价它,音乐总是被当作文学来看待。20世纪80年代,邓丽君的歌流行的时候,有人说那是靡靡之音,因为歌词写的都是男欢女爱。俞伯牙觉得钟子期是他的知音,是因为钟子期能听出来他的琴音描绘的是高山还是流水。仔细想想,这些都不是音乐的标准,而是文学的标准。

钱浩说,伯牙子期不是年代久远的历史人物,而是歌式音乐观的守护神。无论什么年代,人们听音乐都期待创作者能像伯牙,听者能像子期,两个人心心相印。

有一个成语叫方枘圆凿,就是说想把方形的木桩,放进圆形的木孔里,肯定行不通。严肃音乐、音乐艺术,就是圆形的木孔;歌式音乐观,就是方形的木桩。两者碰到一块,肯定不合适。但是,这不是因为方形的木桩,或者圆形的木孔做错了,而是因为它们不是统一设计出来的。歌式音乐观源自人类发声的物理功能,是人的天性;而音乐艺术的出现,要归功于自然科学,尤其是数学,是人的理性。

听到这里,你就能理解钱浩对欣赏音乐艺术的建议了。在他看来,欣赏音乐艺术,必须要打破歌式音乐观的思维定式,用理性来对抗天性。在书里,他分了三个维度来讲这个问题,就是形式、深度和乐感。

钱浩说的形式,不只是我们一般说的外在形式,也包括乐曲的体系,还有它和其他乐曲的关系。这里涉及一些乐理知识,我就不展开说了。简单来说,形式就是音乐艺术的聆听地图。假设我们来北京旅行,没拿地图,只是偶然撞到某条胡同,不知道它是锣鼓巷或者烟袋斜街,就不会知道它背后的历史文化,也不能真正领略这里的魅力。听音乐也一样,形式是我们的聆听地图,它会告诉你这首乐曲的特点,还有它在整个音乐艺术网络中的位置,帮你更好地理解它的魅力。

钱浩说的深度,也不是我们一般所说的深刻,而是一种直觉体验。我们一般说的深刻,其实还是文学的标准,比如贝多芬的《命运》,表现了人对命运的抗争。而钱浩说的深度,听起来就有点玄妙。他说,有一次,他在唱片店试听一张小众唱片。乐曲开头,只有木棍清脆的敲击声“当”,然后陷入寂静,十秒之后,又是一声响亮的“当”。这样重复了一分钟后,乐曲才出现其他的声音,但是这声音,就像几只动物在嘶鸣,比刚才的“当当”声还让人摸不着头脑。这个时候,旁边一位光着膀子的老大爷,突然评论了一句:深啊,这个。

钱浩当时很受触动。很多艺术理论家说不清楚的音乐深度问题,不懂音乐的老大爷都可以直接感觉到。说白了,深度就是一种难以把控的感觉,需要你主动关注它,为它费心,为它提着精神。如果追究原因,深度跟创作技法有关。比如说,一首歌曲如果是四二拍、四三拍,我们很容易跟着打拍子,就会觉得它很简单,听多了,就容易麻木。如果乐曲的拍子更复杂,而且变来变去,我们就会觉得难,也更容易被它吸引。

最后,再来说说乐感。乐感这个东西,我们生来都有,也不用刻意训练。但是,欣赏严肃音乐,需要培养另一种乐感,跟我们听觉习惯相悖的乐感。那些顺应天性的聆听方法,比如用心感受旋律中的情绪,了解作曲家的生平,借用生活感受来帮助理解等等,有时候,反而会干扰我们。真正领略音乐的艺术,需要去掉干扰,回到音乐本身,深入到声音的组织方式中去。

那么,怎么才能做到呢?

钱浩在书里给了很多具体的建议,比如拿着《企鹅唱片指南》这样的大部头工具书来找乐曲,对着乐谱反复听,而且,一定要懂乐理,最好还要试试自己作曲。

说真的,这样欣赏让人有点望而生畏。如今,听音乐越来越方便了,打开听歌软件,找个歌单,随时可以开始听,有必要故意为难自己吗?

看完这本书,我觉得自己被钱浩说服了。美是有代价的。想要领略音乐的魅力,需要下点功夫。这个道理有点像健身。如果只是想保持健康,走走路、游游泳就够了,但是,如果你对身材有特定的要求,或者是职业运动员,就得研究饮食搭配,努力在每次肌肉训练中做到力量竭尽。这些事都很难,有些违背我们天性,但也是我们提升能力,必须要做的功课。运动是一种能力,欣赏也是一种能力。所有的欣赏,都需要一点这种违背天性的刻意练习,做一点为难自己的事情。

喜欢好听的音乐、美丽的画面、精彩的故事,那都是我们的天性,能够领略到素材组织的巧妙,结构布局的心思,才是真正的文化修养。

这本书就讲到这里。为这本书写序言的格非老师,是钱浩的老师。他是著名作家,也是古典音乐的发烧友。有一次,他和钱浩一起听唱片,大家在沙发上坐定,只见钱浩从挎包里拿出一沓试卷一样的东西,紧锁眉头,一边听,一边翻看。格非小声问他:在看什么?钱浩说:是乐谱。这个答案把格非给吓到了。他说,原来自己和钱浩不是一个类型的爱乐者,自己不懂乐理,也从来没见过对着乐谱听音乐的人。

我感觉,格非老师这么说,有点羡慕的意味。艺术欣赏,是一件美妙的事情,能让人深入进去,痴迷其中。人一生中,能够有一件事让自己像这样痴迷投入,难道不是一件让人羡慕的事情吗?而这就是艺术欣赏的意义所在。

以上就是这本书的精华内容。我们为你准备了解读的全部文稿和脑图,你可以点击音频下方的“文稿”查收。另外,点击 “红包分享”按钮,就可以把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、转述:刘玄脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

喜欢好听的音乐、美丽的画面、精彩的故事,那都是我们的天性,能够领略到素材组织的巧妙,结构布局的心思,才是真正的文化修养。

-

艺术欣赏,是一件美妙的事情,能让人深入进去,痴迷其中。

-

严肃音乐就是艺术化的音乐,它是自然音乐的衍生品。在广阔的音乐世界里,它开辟了一块只追求声音组合效果的新天地。这是音乐在自身发展过程中发生的一种质变。