《文学回忆录》 贾行家解读

《文学回忆录》|贾行家解读

关于作者

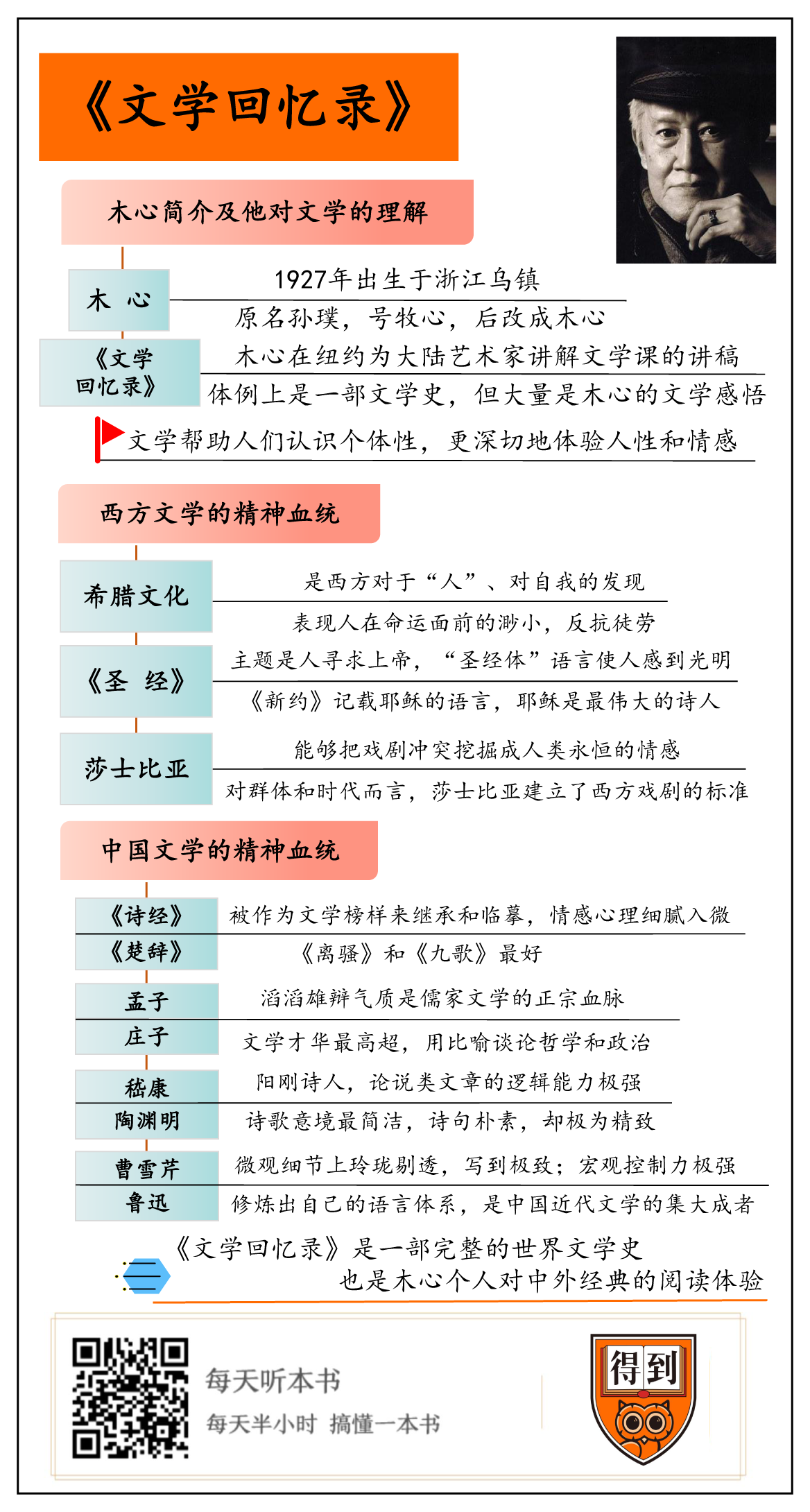

木心(讲述者),本名孙璞,浙江乌镇人,中国著名画家、作家、诗人。曾旅居美国多年。

陈丹青(笔录者),中国当代著名画家、作家。木心的学生。

关于本书

本书为木心在纽约为大陆青年艺术家开讲“世界文学史讲座”五年期间,由听讲者陈丹青整理的听课笔记,全书共八十五讲,超过四十万字。在大陆一推出,就引起了文学界和读书界的轰动。

核心内容

本书思想核心是:木心认为,文学的意义是帮助人们认识个体性,更深切地体验人性和情感。在他列举的古今中外文学杰作中,特意提到了三个西方文学的重要的精神传统:古希腊文学完成了对人的发现。如果把《圣经》作为文学样本,会发现耶稣是一位伟大的诗人。莎士比亚能够把戏剧冲突挖掘成人类永恒的情感。在中国文学谱系里,最重要的源流是:《诗经》、楚辞,孟子建立的儒家话语体系、庄子建立的文学传统。此后的标志性文学家还有魏晋的嵇康和陶渊明,曹雪芹和鲁迅。

你好,欢迎每天听本书,今天我为你解读的这本书,是木心的《文学回忆录》。

说到木心,你先想起来的,可能是那些精巧动人的妙语和短诗,像:“你再不来,我要下雪了”,当然还有那首著名的《从前慢》。但这不是他文学写作的全貌。木心写过大量诗歌、小说和散文,并不都容易读。比如他有部《诗经演》,就是他自己写了三百首古风四言诗,演绎《诗经》的原诗意境,也就是以诗解诗。不熟读《诗经》的话,根本看不懂他在说什么。

至今,文学评论家们也不确定该用什么标准来归类木心,用什么概念来定义木心。能确定的是:木心是个无法忽视的当代文学现象,近年来,越来越受读者关注。同时,他的写作来源也相当复杂。

一个重要的证据,就是这本《文学回忆录》。这本书从章节来看,是一部完整的世界文学史,为什么又叫《回忆录》呢?因为完全是木心的一家之言,是他个人对中外经典的阅读体验。像他这样贯通中外地谈文学艺术的人,是十分罕见的。甚至还会让我们联想到钱锺书,但他们俩还不一样:钱锺书的研究方法,是使用各种材料来建立自己的学术。而木心则是从创作者角度,率直地谈对各类文学名著的体验和判断,很多都是个人化的艺术顿悟。当然,你也可以说这是“偏见”。我今天为你讲这本书,就要重点介绍这些“偏见”的价值。

所以说,要了解这本书,得先了解木心这个人。在第一部分内容,我先来为你介绍木心的生活和创作经历,他是如何阅读的,他又如何看待文学的意义?

接下来,再为你说说书中的内容。这本书的讨论,远到人类产生文字的初期,近到本书成稿的上世纪九十年代,几乎囊括了古今中外各类名著和文学流派。这也是讲解它的主要难题——我们到底该从何说起?

有两个问题是最基本也最关键的,可以串联全书内容,就是:中国文学和西方文学,各自的精神血统是什么?也就是说,中外文学的传统是如何形成的?

这本《文学回忆录》是木心最广为人知的作品,但却不是他亲笔写的,怎么回事儿呢?那咱们就先进入第一部分,从他的人生经历说起。

你要是在网上搜木心的照片,会发现他从少年到晚年,一直是个风度翩翩、相当好看的人,仿佛一辈子的生活都很优裕从容。有不少人误会木心是个毕生呆在书斋里或者经常环球旅行的老华侨。其实不是这样。木心的人生,有许多的不幸和寂寞。

木心1927年生于浙江乌镇,原名孙璞,号牧心,放牧的牧,后来他把自己的笔名写成木头的木,心灵的心。孙家是乌镇的大户,和镇上的沈家沾亲。而这个沈家,就是著名文学家茅盾的家。木心少年时读遍了茅盾的藏书,主要是看茅盾在书上的圈点、眉批和注释,揣摩分析他的思想。木心精通古代诗词,因为他的开蒙老师之一,就是中国现代词学的开创者夏承焘。

木心的本行不是文学,而是美术。他就读上海美术专科学校时,因为参与学生运动被国民党通缉过。从五十年代起,他一直在上海从事美术设计,业余搞文学创作。文革期间,木心先后三次受到拘禁和劳改,加起来有好几年,这期间,他的作品全都遗失了。他在狱中有件轶事:木心热爱音乐,他用纸糊了个钢琴键盘,在头脑里演奏钢琴曲。后来,有三根手指被折断,再也不能弹琴。木心成为文学家,也是因为搞美术和音乐都需要一些基本的条件。在他中年的困顿时,文学创作是唯一有机会做的事。他被单独囚禁时,偷偷在纸上写书稿,正反面写满了米粒大小的字。

木心一生没有成家,用他自嘲的话是“我家破人亡,断子绝孙。爱情上柳暗花明,却无一村。说来说去,全靠艺术活下来。”就是说,他是以艺术为家的。我和很多读者一样,对木心的印象是:他在照相时,一定是神采奕奕、衣冠楚楚的,这并不是一般意义的注重仪表。而是把自己的人生当作一件艺术品打磨。所以。在文章里,他也几乎不谈所遭遇的不幸和磨难。他觉得和艺术相比,这些事情不值一提。有人说:文学和艺术,就是木心的避难地。

木心是在1982年,五十六岁时,才以留学生身份自费到美国,重新开始绘画和写作。在纽约,他和画家、作家陈丹青、钢琴家孙韵等国内艺术家相识——所以说,我们看不懂木心的画也不要紧,只要知道:陈丹青、曹立伟这批中国当代最重要的油画家,都对木心的画很佩服。更让他们惊讶的是:木心的文学艺术学识相当渊博。木心和这些艺术家聊天以后也很惊讶,说:“原来你们什么都不知道啊?”

于是,从1989年开始,他开始为纽约的十几位青年艺术家开讲世界文学史。这个小班课持续了五年时间,两周上一次,每次四小时,一共有83讲。我们今天说的这本《文学回忆录》,就是陈丹青根据听课笔记整理的,书中保持了木心当年毫无保留的个性和观点。

木心在这本书里,是挥洒自如、侃侃而谈的。其实,他当时在美国举目无亲,也不太会英语,只能靠稿费维生,生活相当拮据。他在纽约租住是一间公寓的里间屋,去过的人说,东西虽然很少,但都简约精致,正是木心的风格。他在文章里写遍了全世界,其实自己很少有机会离开纽约,都是出自阅读和想象。这本《回忆录》是在孤独窘迫之中,在私人的场合之下完成的。当时并没有考虑过要出版。

可以说,这既是一部文学史,又不是一部文学史。说它是一部文学史,因为它的结构确实是文学史纲的结构,具有历史的系统性。木心出国的时期,国内大学的文学史课程也刚刚恢复,没有固定讲义。他手边用的是一套文学家郑振铎在民国时编写的《文学大纲》。他的讲课内容,是用《大纲》的结构,加进去个人的阅读经验。同时,增加了四分之一关于现当代文学的部分。相对于听讲者们来说,木心的知识结构来自五四时期,而且没有出现过严重断裂。比如说,直到八十年代,中国文学界的前卫小说家们才知道二十世纪初流行过的意识流小说,而木心这一代文学青年,是在五十年代就开始学写意识流了。

有人统计过,《文学回忆录》里提到的名著有近千种,木心能进行独到的评论和判断,肯定是认真读过。我们后面会说到,对《圣经》和莎士比亚这样的经典,他读过几十、上百遍。一般读者,哪怕专业学者,也都是专攻某一类方向,很少像他这样涉猎广泛。

说这本书不完全是一部文学史,因为它不是出自严谨的学术研究,其中夹杂了大量木心的个人爱好和“偏见”,因为本来就是他的私房话。书名叫《文学回忆录》,也是很贴切的。不过,我要说:我们读文学史,也可以说就是在读一种观念。任何文学史,选哪些作家作品,不选哪些,如何评价,都是依照某一套观念而已。按照书中的话,就是:“一部文学史,重要的是我的观点。看文学史,是看观察方法,思想方法和分析方法。”

这本书的独特价值,正是木心对文学的个性化理解。因为时间关系,我们只能把这八十多堂大课,浓缩成一期音频了。

那么,咱们就得把时间用在刀刃上了,主要解决核心问题。第一个就是:在木心的眼里,文学是什么?这个问题是没有定论的,文学家们的答案各不同。在不同的年代,文学的内涵和外延也在变化。木心的答案是:文学就是人学。当然,一切人文学科都可以说是人学,所以还需要进一步解释。我把书里的其他论述为你整理编辑到一起,做一个更完整的表述:人类因为迷恋自己,而想要了解自己,由此产生了对个体性的感知和想象。因此,文学艺术是一个认知活动,而不是情绪活动。文艺和科学的不同之处是:科学认识的是普遍性,文艺认识的是个体性。那么,我们可以说:文学的本质,就是通过充满想象余地的文字形式,帮助人认知自己。从体验来说,与其讨论文学的伟大,不如说文学是可爱的。文学在帮助你恨,帮助你爱。木心说,无知的本质其实是薄情,也就是体验不到丰富的情感。惯于弄虚作假的人,看上去八面玲珑,实则是麻木的。只有内心真诚的人,才敏于感知——你看,这也顺便解答了“文学有什么用”的问题。

出于这种文学观,本书对中外文作品的选择和评价,没有民族立场和意识形态的分别,作品的文学性和作家的才能是唯一标准。

那么,我们阅读文学作品,应该从哪里开始呢?木心的答案是“从完全看得懂的书着手”,比如要了解西方文学,就要从基督教经典开始。我把这个建议发挥一下,可以这样理解:精彩纷呈的文学作品之间,是有承接和影响关系的,向上追溯,会汇集到共同的早期经典。经典不仅仅是艺术成就杰出,也在通过影响文学传统而影响时代。相对后世作品来说,它们不是内容浅显,而是形式上更纯粹,所以也就容易看得懂。木心则干脆说:美术史,就是几个艺术家的传记;文学史,就是几个文学家的作品——这又是一种把书越读越薄之后的论断。

所以,从这本《文学回忆录》里选择精华内容,就要看在木心眼里,最重要的文学经典是什么?他又如何解读这些经典中的经典?

在接下来的第二部分,我们就先来说:他是怎么归纳西方文学的精神血统的?

这本书对古希腊文学和《圣经》的讲解部分,占到了十分之一以上,后面还多次提及。如果是讲西方哲学史,对古希腊和《圣经》,当然怎么强调都不过分。但对中外文学史来说,这个比例不太寻常。原因就是,木心认为这是西方文学最重要的两大精神源头。

整个希腊文化,可以称之为西方对于“人”的发现,对于自我的发现。希腊神话、史诗和戏剧,是希腊人为自己描绘的艺术倒影,而这个倒影比本体更强大。

在希腊神话里,奥林匹斯山的诸神之上,还有一个潜在的命运。希腊文学的基调,是表现人在命运面前如何渺小,反抗如何徒劳。木心说,希腊神话是美丽而糊涂的。这个糊涂的意思,就是说希腊神话的情节背后,有一种含混但更接近世界真相的质朴力量。另外,古希腊悲剧的注意力,也不是放在讨论善恶上的,同样是讨论人和命运的关系。比如,古希腊悲剧里最有名的是索福克勒斯的《俄狄浦斯王》,主要情节是:柯林斯国王的儿子俄狄浦斯得知自己会在未来是犯下“杀父娶母”的罪行,就离开了柯林斯,发誓永远不回去。但他不知道自己不是柯林斯国王的亲生儿子。在冒险途中,他先是在不知情的情况下,杀死了自己的生父。又因为拯救了底比斯城,受到当地人拥戴,获得了这里的王位,娶了国王的遗孀。而这个王后,正是他的生母。当俄狄浦斯最后得知自己还是没有躲开预言时,就刺瞎了双眼,自我放逐。

这种命运的悲剧,对古希腊人的精神产生了净化作用。当他们承认了生活的悲剧本质以后,选择了置之死地而后生,在力所能及的范围内拥抱生活和美。因此,古希腊文学有悲剧意识,却没有伤感主义,形式上是真实、朴素和单纯的。荷马史诗里描写英雄,从来不用曲折的手法来描述人物性格,让读者直接从他们的说的话、他们的行动里,看出他们的性格。木心说,史诗般的伟大作品,都没有冗赘,这种直白、雄壮的方法当然不是唯一的,但却是最好的。希腊的文学传统,是后世的最佳典范。这在莎士比亚的戏剧里也有很多呈现。

西方文学的另外一大传统来自《圣经》。这里木心并没有讨论宗教信仰话题。

如果把《圣经》作为文学样本来看,它是由不同时代的很多书构成的,包括历史、诗歌等等形式。它们的共同主题是人在寻求上帝。《旧约》主要来自古老的希伯来圣经,大部分由希伯来语写成,阐释的也是古代希伯来人的思想,形式和内容是和谐的。一般的文学研究者都认为,《旧约》对后世文学的影响最重要。《创世纪》等内容,就是西方文学的永恒母题。比如,英国大诗人弥尔顿的《失乐园》,就是取材于《旧约》。

而木心则认为,《新约》的文学意义高于《旧约》。《新约》是耶稣的门徒们用当时的口语体希腊文写的,这些门徒一般都是犹太人,不是母语写作。他的理由很感性、很个人化:他认为《新约》记载了耶稣的语言,而耶稣是最伟大的天才诗人。他的人格力量极其充沛——因为使用的是文学视角,木心是以人格来看待耶稣的——他的布道充满了灵感,比喻绝妙,象征意义看上去浅显,其实无比深刻,即使历经千年也不会枯竭。比如耶稣说:“应该看天空的飞鸟:它们不撒种、不收割,也不收集在仓库里,你们的天父尚且养活它们;难道你们不比飞鸟更重要吗?你们为什么为衣服忧虑呢?应该观察野地里的百合花是怎么生长的:它们不劳动,也不纺织。但是我告诉你们:就连所罗门在他最荣耀的时候,所穿戴的也不如这些花中的一朵。” (节选自中文标准译本)这样的语言和意象,已经离开了宗教哲学范畴,是纯粹的诗歌。诗人需要博大的襟怀和极度的敏感,才能看见百合花的生命,而联想到所罗门的生命。木心说,中外诗歌与之相比,都要显得小气一些。

《圣经》的语言就被称为“圣经体”,我们多少都接触过一些。木心说,谁写出了近乎这种文体的文字,都会感到内心光明欢乐,安静畅快,神秘的解释是圣灵感召,其实是返朴归真。

西方文学的第三大源泉就是莎士比亚。他说:“莎士比亚的剧,我看过五六十遍,为什么?就像年年中秋要吃月饼。有的人是看了书就卖弄,应该多看几遍再卖弄,真要多看几遍,也就不买弄了”——这句话,也值得我们警醒。对于莎士比亚这个级别的经典,木心说“没什么好评论的,评论不过是喝彩。”他写了《罗密欧与朱丽叶》,后来的人再写少年男女,就永远也写不过了。罗密欧阳台下的独白,二人幽会和分别的对白,都让其他作者感到绝望。

莎士比亚的戏剧写作历程是早期写喜剧,中期写历史剧,晚年写最深刻的悲剧。我们知道,莎士比亚悲剧不同于古希腊,是有善恶对立的。但他同样会写到极致,天才作家有两条规律:一条是把一个故事挖掘到最深远的程度,也就要是把事情搞大;另一条是把情节的悲哀刻画成永恒情感。比如,《李尔王》就不是写一般的家庭伦理,而是人性的基本模式。

古希腊文学、《圣经》和莎士比亚,是西方文学的主要基石,我们来看看他们的具体意义。木心说:文学是欣赏在前,创作在后。这句话孤零零地看,不容易明白他的意思。可以这么理解,对个体来说,从事创作之前,要先建立审美。对群体和时代而言,我们可以通过莎士比亚来看。从莎士比亚开始,西方戏剧建立了标准。有了他,观众才知道戏剧的方向在哪里,可以达到了什么样的境界。这就像迷雾中有了灯塔,才能建立方向的概念。无论你是接近它,或者想要走另一条路,都基于这个概念。美国文学界评价现代表现主义戏剧家尤金·奥尼尔时说“在他之前,美国只有剧院、没有戏剧”,也有类似含义。

说完西方文学传统,我们再来说中国。这是我们第三部分的内容。

中国的传统思想和文化模式与西方完全不同,比如中国古代神话,很早就建立了来自权力体系的是非观念,中国古代文学的核心驱动力,也不是宗教信仰。在木心描绘的中国文学谱系里,有几个最值得注意的点。可以总结成四对作家作品,分别是:先秦的《诗经》和楚辞,孟子和庄子;魏晋的嵇康和陶渊明;最后一对,是直接影响近现代文学的是曹雪芹和鲁迅。

木心认为,《诗经》超过了世界各国的古典抒情诗,表现情感和心理细腻入微,从文学成就上来说,丝毫不逊色于西方英雄史诗。它虽然被儒家作为政治工具,但从汉乐府、竹林七贤、陶渊明到后来唐宋诗歌,一直将《诗经》作为文学榜样来继承和临摹。《诗经》是北方的诗歌代表,南方诗歌的代表是《楚辞》。今天的《楚辞》版本一共有17篇,他的精读名单是:屈原所做的《离骚》和《九歌》最好,《九歌》中的《少司命》和《山鬼》两首最好。屈原的诗中带起伏流动、如同在飞翔的思绪。他的那种高贵感,也是绝无仅有的。从魏晋文学到鲁迅,都能看到屈原的影子。

孟子的滔滔雄辩气质,是儒家文学的正宗血脉,唐宋八家都是这个传统的代表。中国文学的另一个源流是庄子。汉赋、唐诗,都来自庄子,从苏东坡到明代文学家,看上去对佛家思想和禅宗很感兴趣,在文学创作上,骨子里也是庄子。木心认为,在中国文学史上,庄子的文学才华是最高超的,他经常感慨中国文学的黄金时代来得太早。他也提到了关于庄子的一个问题。我们知道《庄子》中的文章(一般认为内篇系庄子本人所作),大量使用比喻,有些篇目是靠寓言架构完成的。这是中外古代文学的一个特征,原因是不得已,古人的抽象思维能力比较弱。庄子真正想谈论的命题,是哲学和政治,但只能用漫无边际的比喻。这也让《庄子》有了一种独特的文学美感。不过,木心说:“我要是和庄子会面,就说‘庄兄,不要来大鹏、乌龟这一套,你想说自由意志,我们就讨论自由意志,大家表态’。”作者和读者的关系,其实就是该这样亲切平等。生活孤独的木心,把古今的文学家都称为他的“艺术亲人”。

下面,我们再来说第三对文学源流:魏晋时期的嵇康和陶渊明。木心认为中国的诗歌是月亮文学,也就是阴柔委婉的文学。包括李白、辛弃疾、陆游的豪放,也只是一个外露的架子。只有嵇康才是阳刚的诗人。至于陶渊明,就更值得一说了。我教给你一个窍门:看一个人懂不懂诗,就看他对陶渊明的态度。法国19世纪大诗人保尔·瓦雷里读到翻译的陶渊明诗时,就能敏锐地察觉他的价值,惊呼这是“大富翁才有的朴素”。陶渊明的诗句朴素,却极为精致,是达到诗歌意境的最简洁方式。他没有思考过写作的真诚问题,因为他天生就是真诚浑然的。

木心总结,从中国古典文学中汲取养分,有三个可行方向:第一是吸取诸子百家的雄辩气概和诡辩技巧。值得一提的是,木心只谈了嵇康的诗,嵇康论说类文章的逻辑能力之强,也是古代文学家中罕见的。第二是学习史学名著的笔力,比如《战国策》和《史记》,也包括《世说新语》。当司马迁超出儒家思想范畴时,比如《项羽本纪》《刺客列传》,是精彩的。第三是学习诗经、乐府和陶渊明的遣词造句。为什么不学唐宋诗歌?我想,这是因为陶渊明相对简洁,容易学。而且,唐宋的很多大诗人,也是深受陶渊明影响。不是有那么一句话吗:“要想拜师,先要认识太老师。”

刚才说的都是古代文学血脉。比较晚近的,最重要的是曹雪芹和鲁迅。

木心有个有意思的说法,写文章谈论自己最佩服的人,要把“论”字放在后面,题目应该是“某某论”。谈论不那么佩服的人,题目可以是“论某某”。水平再差一些的对象,连“论”字都不用加了,可以取个别的名字。木心一直想写的两部文学论文,就是《曹霑论》和《鲁迅论》。木心认为,《红楼梦》的伟大,表现在两极:在微观细节上玲珑剔透,写到了极致。同时宏观控制力又极强,他仿佛化身为不可揣摩的命运,对多么偏爱的人物,处置起来也绝对冷静,遵从小说的法则。

在整本书里,木心谈中外文学名家,常常喜欢停下来说,谁谁影响到了鲁迅,他的言外之意是:鲁迅是中国近代文学的集大成者。他把鲁迅称为是卓越的“文体家”。文体家就是那种修炼出了自己的语言体系,拥有独特的文字质感,片言只语之间,就能被人识别出来的作家。最让人惊讶的是,鲁迅好像没有经过预备期和练习期,从一开始就是成熟苍劲的。既然说“好像”,其实就不是。我们看到了鲁迅的文学血脉,自然也就知道了他是经过辛勤磨砺才达到圆熟的,只不过他没有让人们看到这个过程而已。

木心说:“凡爱读鲁迅的人,都可能成为我的良友。”他晚年返回故乡乌镇定居,文学艺术成就也逐渐为世人所知。他于2011年在故乡去世,享年84岁。但是和木心的文学观契合、喜欢木心文字的读者,仍仍然有机会成为他的朋友。

好,关于本书的内容,就为你介绍到这里。一起回顾一下:

《文学回忆录》是木心于上世纪九十年代,在纽约为大陆艺术家讲文学课的讲稿。体例上是一部文学史,但有大量的个人文学感悟,是标准的一家之言。木心认为,文学的意义是帮助人们认识个体性,更深切地体验人性和情感。

我们讲到了三个西方文学的重要的精神传统:古希腊文学完成了对人的发现。如果把《圣经》作为文学样本,会发现耶稣是一位伟大的诗人。莎士比亚能够把戏剧冲突挖掘成人类永恒的情感。

中国文学谱系里,最重要的源流是:《诗经》、楚辞,孟子建立的儒家话语体系、庄子建立的文学传统。此后的标志性文学家还有魏晋的嵇康和陶渊明,曹雪芹和鲁迅。

撰稿、讲述:贾行家 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.木心认为,文学的意义是帮助人们认识个体性,更深切地体验人性和情感。

2.西方文学的三个重要精神传统:古希腊文学完成了对人的发现。如果把《圣经》作为文学样本,会发现耶稣是一位伟大的诗人。莎士比亚能够把戏剧冲突挖掘成人类永恒的情感。

3.中国文学谱系最重要的源流是:《诗经》、楚辞,孟子建立的儒家话语体系、庄子建立的文学传统,此后还有魏晋的嵇康和陶渊明,曹雪芹和鲁迅。