《弗拉哈迪纪录电影研究》 李南南解读

《弗拉哈迪纪录电影研究》| 李南南解读

关于作者

保罗·罗沙,英国学者,纪录片研究者,从事纪录片创作研究多年,有丰富的理论体系和创作经验。

关于本书

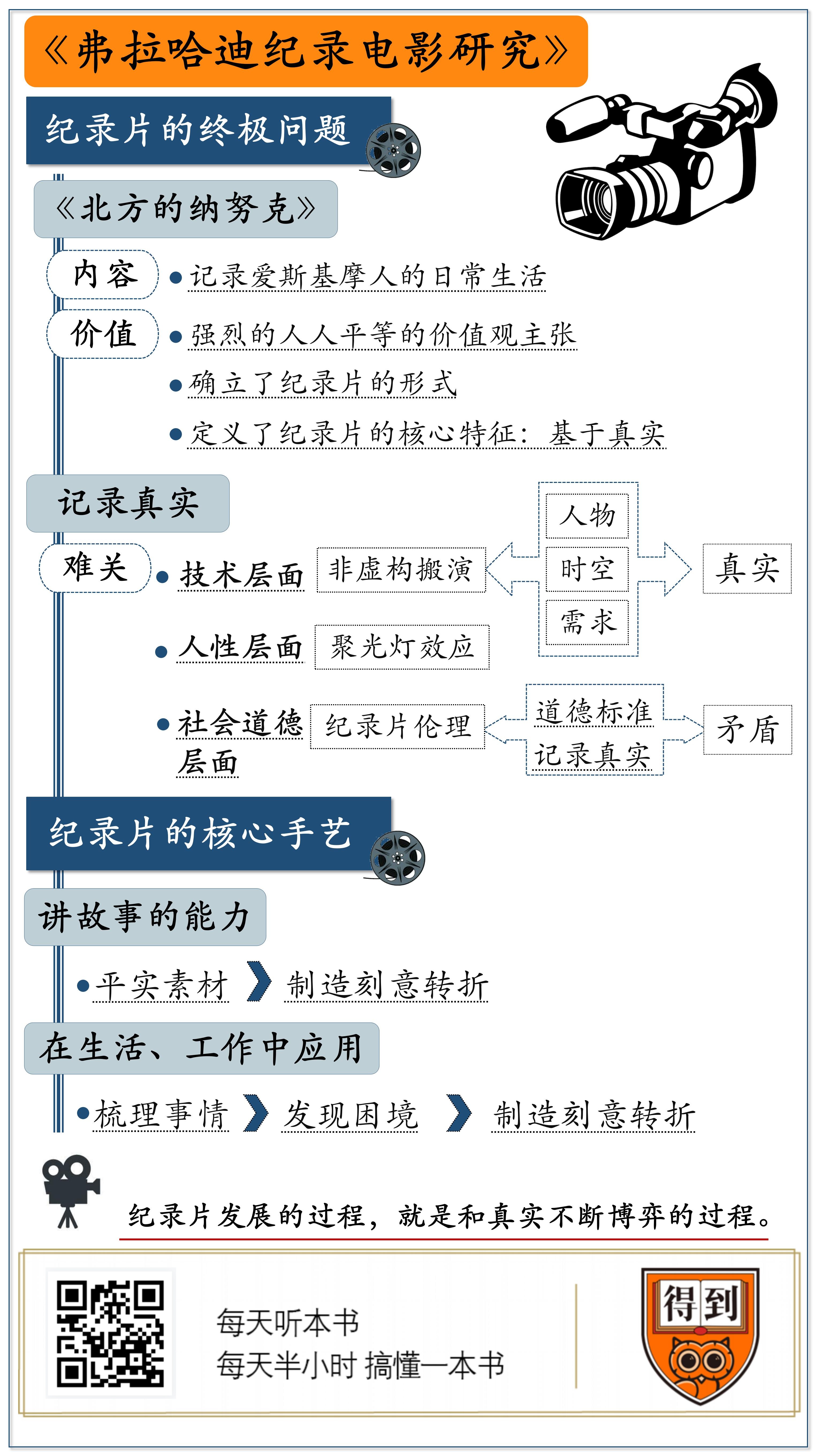

这本书主要讲的是,弗拉哈迪创作纪录片的经历。弗拉哈迪几乎跟我们每一个人,都发生过间接联系。假如你看过《舌尖上的中国》《风味人间》《海豚湾》,或者世界上任何国家的任何一部纪录片。这些片子的导演在学习纪录片期间,教科书里提到的第一位导师,几乎都是弗拉哈迪。他被称为纪录片之父。世界上第一部纪录片,就是他在1922年拍摄的《北方的纳努克》。在这本书里,作者梳理了弗拉哈迪的很多作品。

核心内容

怎么记录真实?这是纪录片自始至终的终极命题。因为技术问题、人性问题、道德问题往往环环相扣,甚至自相矛盾,你总是很难彻底解决。当你在观察现实的时候,就已经在不自觉的干预现实。所以,我们感知到的,往往是真实世界的某一个维度。不过,正因为我们难以发现世界的全部真相,纪录片才更有存在的价值。因为所谓纪录片,就是通过导演的观察,通过摄影机的记录,为你呈现出的,世界的另一种真实。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫《弗拉哈迪纪录电影研究》。这本书主要讲的是,弗拉哈迪创作纪录片的经历。

听到这,你可能一头雾水。弗拉哈迪是谁?他的创作经历,跟我又有什么关系?其实,弗拉哈迪几乎跟我们每一个人,都发生过间接联系。假如你看过《舌尖上的中国》《风味人间》《海豚湾》,或者世界上任何国家的任何一部纪录片。这些片子的导演在学习纪录片期间,教科书里提到的第一位导师,几乎都是弗拉哈迪。他被称为纪录片之父。世界上第一部纪录片,就是他在1922年拍摄的《北方的纳努克》。

你可能会问,我们大多数人,并不从事纪录片工作,而且已经过去了100年,弗拉哈迪的创作经历对我们来说,有什么特殊的价值吗?我想说,不仅有,而且价值很大。由于工作和专业的原因,我曾经在很长一段时间里,专门做纪录片的研究工作,还参与过一些纪录片创作。我发现,弗拉哈迪的创作经历,对我们来说,有两个重要的启发。

第一,弗拉哈迪当初面对的问题,在100年后的今天仍然存在。那就是,怎么记录真实?你可能会觉得奇怪,真实,不是纪录片最基础的前提吗?它拍摄都是真实的人,真实的事。而且做到这点并不难啊,只要拿起摄影机,对着拍不就得了。但是,假如我们深入细节就会发现,做到绝对真实,几乎不可能。直到今天,纪录片界对真实的界定,仍然存在争议。

换句话说,纪录片发展的过程,就是和真实不断博弈的过程。而且,这个问题从来都没有被彻底解决过。读懂了这个问题,你就明白了,到底什么是纪录片?同时,在解答这个问题的过程中,我也会带你跨出纪录片的领域之外,思考一个更普遍的问题,到底什么叫真实?相信来自纪录片领域的探索,一定会对你思考这个问题有所启发。这是这本书的第一个价值。

它的第二个价值在于,弗拉哈迪当年的创作心法,在今天的纪录片创作中依然适用。更重要的是,这套心法不仅适用纪录片创作,对普通人来说,它更能解决一个重要的问题。那就是,怎么用平淡无奇的现实素材,组织出一个跌宕起伏的精彩故事?这项技能,你在求职、演讲、社交聊天中,都能用得着。

本书的作者,是英国的纪录片研究者,叫保罗·罗沙。他在书中梳理了弗拉哈迪的很多作品。这些作品中,对后世影响最大的,是《北方的纳努克》。所以,今天咱们就用它作为主要案例。接下来,我将为你带来三部分内容。

首先,第一部分,咱们来认识一下纪录片之父,弗拉哈迪,以及世界上第一部纪录片《北方的纳努克》。

弗拉哈迪全名是罗伯特·弗拉哈迪,出生于1884年,是家里七个孩子中的大哥。他的学生时代,基本是在旷课中度过的。《纽约客》杂志曾经刊发过弗拉哈迪的传记,里面是这么写的:弗拉哈迪学东西特别快,比班上的大多数同学都要强。但是,他从来不遵守校规,常年旷课。偶尔来上课,嘴里还得叼着一根雪茄。而且他经常听一半的课,就又溜了。你可以想象一下,小时候的弗拉哈迪有多让老师头疼。

旷课时,弗拉哈迪不是去钓鱼,就是跟印第安人一起去野外打兔子。当然,他最喜欢的,还是去观察新奇的东西。1913年,弗拉哈迪参与了一次前往北极的航行,这次出行,改变了他的一生。

当时,一个朋友建议弗拉哈迪,说既然你那么喜欢观察,为什么不带上一台摄影机,把看到的东西拍下来呢?弗拉哈迪一听,觉得这个提议不错。于是,付诸行动。在这次航行中,弗拉哈迪拍摄了大量北极爱斯基摩人的生活影像。因为这次拍摄完全是一时兴起,毫无准备,拍下的画面效果并不好。

但是从那时起,弗拉哈迪就一直惦记着,有朝一日,要按照自己的想法,重新拍摄一次爱斯基摩人。终于,1922年,在做了大量的准备工作之后,弗拉哈迪再次远征北极,并且拍摄了世界上第一部纪录片,《北方的纳努克》。

《北方的纳努克》片长不到一个半小时,是一部黑白默片。内容很简单,一句话概括,就是爱斯基摩人的日常生活。片名中的北方,指的是北极的巴芬岛。而纳努克,就是其中一个爱斯基摩人的名字。全片讲的就是纳努克在冰原上,和恶劣气候斗争的生活片段。包括怎么用干枯的海苔生火?怎么用鱼叉之类的原始工具猎捕海象?怎么用冰块盖房子?

说到这,咱们有必要先回答一个疑问。你看,《北方的纳努克》,好像无非是爱斯基摩人的日常生活,好像很简单啊,后世为什么会给它那么高的评价?它到底伟大在哪?

当然,这里面有技术因素,比如弗拉哈迪的叙事技巧、拍摄手法等等,这些专业的技术问题,咱们先放一放。抛开技术不说,这部影片还有两个了不起的地方。

第一,这部影片有着强烈的人人平等的价值观主张。当时正值一战,在美国,三K党已经超过了400万人。很多美国人,对有色人种持有根深蒂固的偏见。而居住在北极圈的爱斯基摩人,甚至都没资格进入这条人种鄙视链。这时,弗拉哈迪作为一名美国导演,能用平等的方式,呈现爱斯基摩人的生活,这本身就带有强烈的人文关怀。

当然,更重要的是第二点。《北方的纳努克》开创了纪录片这个艺术门类。当时电影刚刚出现没多久,要知道,当时的人对电影的看法,和今天是完全不一样的。大多数人只是把电影当作一种记录影像的技术,就跟动态照相机差不多,根本没人把它当成一种独特的艺术形式。直到1915年,美国导演格里菲斯拍摄了《一个国家诞生》,人们才发现,电影原来能带来一种独特的审美体验。从那时起,电影才被当成一个单独的艺术门类,被称为继音乐、绘画、舞蹈等等七大艺术门类之后的第八大艺术。

注意,尽管电影的地位确立了。但是,人们对电影有一个固有的认知,就是认为它只能是虚构的故事。从来没人想过,可以用真实的事件为素材,组织出一个有趣的故事。这就像文字出现之后,突然有人意识到,它不光可以用来记事,还可以用来写诗。要知道,当时英语里,甚至都没有纪录片这个词。直到1930年,《北方的纳努克》诞生8年后,英国导演格里尔逊才第一次发明了纪录片这个词。

换句话说,《北方的纳努克》确立了纪录片的形式,也定义了它的核心特征,那就是基于真实。

好,以上就是第一部分内容。我们认识了纪录片之父弗拉哈迪,还有世界上第一部纪录片《北方的纳努克》。说到这,你可能会觉得,纪录片的出现,似乎是给“怎么记录真实”这个问题,画上了一个句号。但是,后来的发展恰恰相反,它画上的不是句号,而是问号。自从世界上第一部纪录片出现之后,业界就一直在探讨这个问题。而且,至今都没有答案。

接下来第二部分,咱们就说说,纪录片领域面对的核心问题:怎么记录真实?这个看起来再简单不过的问题,为什么会让纪录片领域,争论了100年?

你可能会觉得奇怪,记录真实,无非是拿着摄影机拍,不就得了?《北方的纳努克》,不就是这么拍出来的吗?但是,深入细节,你会发现,事情没那么简单。要想记录真实,你必须得攻克三个难关,分别是技术层面的难关、人性层面的难关和社会道德层面的难关。

首先是技术问题。我们都知道,拍纪录片离不开摄影机。这就意味着,你不光要找到想要拍摄的对象。他所在的场景,还必须得符合拍摄需求。假如不符合,你要么放弃,要么想办法,让它符合。

比如,弗拉哈迪在拍摄时,爱斯基摩人居住的冰屋很小,老式摄影机很笨重,根本耍不开。他就请纳努克号召全村人,一起重新造了一个大出两倍的冰屋。建好之后,弗拉哈迪又发现厚重的冰块挡住了光线,又请求纳努克拆掉了屋顶。后来,纳努克睡觉、起床、吃早饭,全都是在这个没有屋顶,充斥着刺骨寒风的屋子里,演出来的。

再比如,影片里有一幕高潮,是纳努克猎捕海象。为了拍到这个场景,他们先是走了整整一天,寻找海象的踪影。等发现海象之后,天已经黑了,光线达不到拍摄要求。他们只好静静的匍匐在海象附近的雪堆里,等待天亮。这一夜,他们还得根据风向,调整位置。因为一旦人处在上风处,风就会把人的味道,吹到海象附近,海象马上就会发现周围有人。他们就这样折腾了一宿,直到太阳升起,才开始拍摄。

类似的情况还有很多。直到今天,纪录片依然面对这个问题。比如你要拍摄一桌满汉全席,但是最近一年,都没人订满汉全席。你只能去跟厨师沟通,能不能配合拍摄,临时做一桌。

这些场景,你说它真实?它毕竟是导演设计出来的。你说它是虚构?里面的人又是真实存在的。那么,应该怎么界定?后来,业界给出了一个定义,算是给这场争论划清了边界。这个定义叫“非虚构搬演”。搬家的搬,表演的演。意思是,你可以让当事人,把发生过的事实,在当初的场景里,重新演绎一遍。只要这个演绎满足人物真实、时空真实、需求真实这三个条件,就可以认为,它区别于电影里演员的表演,满足纪录片的条件。其中,需求真实,指的是,片中的人物,确实有执行这个行为的动机。比如纳努克,他确实有捕猎的需求,那么我们就可以认为这个行为是真实的。今天,你看到的大多数纪录片,都采用了这套非虚构搬演的手法。

说到这,你可能会觉得,既然业界已经给出了对真实的界定。那么,怎么记录真实,这个问题,应该算是解决了吧?可惜,答案依然是否定的。因为你还要面对第二个难关,这就是,解决人性上的真实。而且,问题到这一步,已经不是纪录片领域的专门问题,它已经撼动了整个人类的一个基础认知。那就是,我们双眼所见,到底是不是真实的?

所谓人性真实问题,指的是,一个人在被观察的状态下,表现出来的,到底是不是真实的自我?纪录片领域有个著名的假设。说的是,只要摄影机对准被摄对象,被摄对象就会因为你的观察,改变他的行为。简单说,你以为你在记录现实,但其实,当你举起摄影机的那一刻,就已经在干预现实。

比如,当你饿得不行,正在狼吞虎咽的吃饭时,突然发现你的朋友,正拿着手机对着你拍。请问,你是继续狼吞虎咽?还是换个优雅的吃法?或者索性放下筷子,冲镜头比个可爱的剪刀手?当然,你的选择不重要。重要的是,当镜头对准你的那一刻,你已经产生了选择的意愿。摄影机的出现,已经让你产生了思维和情感上的波动。显然,大多数人,都倾向于在镜头前展现出最好的一面,而不是最真实的一面。传播学上,管这种现象,叫聚光灯效应。

要知道,在很多纪录片里,被摄对象面对的可不是一个手机上的摄像头。而是一个摄制组,上上下下十几号人。谁又能确保,他在镜头前,表现出来的是真实的自我呢?

美国著名的大法官苏特曾经说过,摄影机坚决不能进入法庭,除非你们从我的尸体上踏过去。他是因为担心摄影机的出现,会激发人们的表演欲,影响正常判断。中国的大数据专家涂子沛老师也曾经说过,记录能够掰弯人性。无处不在的摄像头,将渐渐改变人们的行为方式。因为谁都不想让自己不好的一面公之于众。

说到这,我们可以追问一句。以前我们都觉得,眼见为实,没有什么比双眼更可靠。但是,假如一个人的行为,因为你的观察,发生了改变,你还能说眼见为实吗?你可能会说,既然我们没法用摄影机去记录真实的人性,那么,纪录片是不是就没有价值了?其实,恰恰相反。正因为真相在很多情况下,难以用双眼简单的观察,我们才更需要有人帮我们去剖析现象背后的真相。这恰恰是纪录片的价值。很多优秀的纪录片,都在为我们揭示隐藏在表象之下的,真实世界的不同维度。

比如《舌尖上的中国》。我曾经听过《舌尖上的中国》第一部的执行总导演,任长箴老师的创作课。她说,这从来都不是一部美食纪录片。她的愿望,是拍摄一部中国的国家地理。通过美食,展现人和食物的关系,来呈现中国人的生活方式。你看,同样是观察食物,但是,好的作品,能从另一个角度,给你更多的启发。

当然,价值归价值。那个最初的问题,怎么记录真实?还是没有解决。你可能会说,假如我的拍摄,根本就不让被摄对象察觉,或者把干预程度降到最低,这个问题不就解决了吗?事实上,并没有。因为你还面对第三个问题,这就是社会道德层面上的问题。

纪录片领域有一个非常重要的命题,叫纪录片伦理。它说的是,任何一个纪录片工作者,他的身份,都首先是个人。任何拍摄,都不能违背一个人的道德标准。

你可能会说,这不是很正常的要求吗?但问题就出在,很多时候,符合道德标准,和记录真实,这两个目的是冲突的。

你可以上网搜一张照片,叫《饥饿的苏丹》。照片拍摄于1993年的苏丹共和国。当时的苏丹发生了饥荒,照片里,一个瘦得皮包骨的小女孩,已经饿得走不动路,趴在地上,奄奄一息。不远处,是一只秃鹫,死死盯着小女孩。好像是在等她咽下最后一口气,再来啃食她的尸体。

拍摄这张照片的摄影师叫凯文·卡特。这张照片还在1994年,获得了普利策奖。但照片发布之后,卡特却遭到了巨大的谴责。他当时为什么不去救小女孩?难道一张照片,比一条人命还重要?后来,卡特自己也活得非常煎熬,最终,他在谴责声中自杀了。

当然,这是一个极端案例。但是,从事纪录片工作,或者从事新闻工作,都会经常面对这种左右为难的情况。比如,你拍到了小偷偷钱包,那你为什么不报警?你拍到了未成年人饮酒,为什么不拦着?你要是干预,就违背了真实。你要是不管,就违背了道德。你看,是不是很为难?

而且,就算你在拍摄阶段解决了道德问题。在放映的时候,这个问题还是有可能再次出现。曾经有一部纪录片叫《妓女的荣耀》,拍摄的是泰国、孟加拉、墨西哥三个地方,三个性工作者的日常生活。片子放出来之后,马上就有人指责,说这部纪录片,会对被摄对象的生活造成极大的伤害。毕竟,这不是什么光彩的事,谁都不想被人知道。你看,纪录片总想呈现真实。但是,是不是所有的真实都应该被呈现?这本身就是一个问题。

说到这,你应该能明白,为什么说,真实,从来都不是纪录片第一步的基础,而是最后一步的终极目的。纪录片发展的过程,其实就是和自己的使命,不断博弈的过程。从这个角度看,这真是一个充满矛盾的物种。

好,以上就是第二部分内容。我们通过《北方的纳努克》,引出了纪录片所面对的核心问题,怎么记录真实?这是纪录片自始至终的终极命题。因为技术问题、人性问题、道德问题往往环环相扣,甚至自相矛盾,你总是很难彻底解决。通过对纪录片的思考,我们还引出了一个更广义的问题,到底什么是真实?当你在观察现实的时候,就已经在不自觉的干预现实。所以,我们感知到的,往往是真实世界的某一个维度。不过,正因为我们难以发现世界的全部真相,纪录片才更有存在的价值。因为所谓纪录片,就是通过导演的观察,通过摄影机的记录,为你呈现出的,世界的另一种真实。

前面说过,除了有关真实的思考,纪录片还有另一个重要价值。那就是它的核心技能。接下来,第三部分,咱们就说说,纪录片最重要的手艺,也就是讲故事的能力。你可能会说,电影、小说、电视剧不都在讲故事吗?纪录片跟它们有什么区别?其实,最大的区别就在于,纪录片是基于真实素材的。它是把真实发生的事件,在不违背事实的前提下,加工成了一个充满转折的故事。换句话说,纪录片最擅长的是,是用平实的素材,制造刻意转折。

怎么制造转折呢?关键在于一点,强化困境。也就是刻意放大一段经历中,遭遇过的困难。

比如,《北方的纳努克》看起来不过是一些日常生活片段。它为什么好看?是因为弗拉哈迪在一开始,就在这部影片里竖立了一个强敌,那就是天气。用弗拉哈迪自己的话说,恶劣的天气是这部影片里最大的暴君。虽然影片没有对白,但弗拉哈迪不断用字幕提示观众,这是一个生存资源极其稀缺,气候极其恶劣的地方。在这个前提下,任何行为都变得异常困难。

比如你要生火,按照我们平常的想象,这无非就是劈柴烧火,一气呵成,能有什么转折?但是,假如把细节中的困难拎出来,转折就出现了。

首先,你以为生火很简单,但你没想到的是,北极能找到的燃料只有干枯的海苔,燃料本身就很单一。其次,你以为只需要找到海苔就完了?不对。因为这些干枯的海苔不仅是燃料,还是北极驯鹿的唯一食物。你在找柴火的同时,也是在跟鹿争夺最重要的生存资源,你必须在它之前找到。你看,随着困境一步步被揭示,转折就出现了,故事也变得有趣了。

现在,让我们跳出纪录片领域,看看这套刻意转折的方法怎么用在生活和工作里。首先,你得细心的,把自己要讲的事情梳理一遍。发现其中的困境,把他们作为故事的转折点。

比如,你去求职。面试官想听你谈谈上一份工作。当然,你可以平铺直叙,说自己为公司谈下过有史以来最大的客户。但是,假如你能制造一些刻意转折,效果更好。你可以说,自己曾经谈下过一个非常难谈的客户。为什么难谈?因为竞争对手太多。你以为打败竞争对手就完了?不对。这个客户还非常在意仪式感,你必须得开动创意,策划一场别致的签约仪式。最后,终于签下了这个大客户。你看,这么一讲,不仅听起来有趣。也能更具体的展现你解决问题的能力。

当然,类似的应用场景还有很多,咱们就不多说了。你可以按照这个方式,尝试去加工自己的经历,把它们变成一个一波三折的故事。希望这项来自纪录片的手艺,能够对你的沟通表达有所帮助。

好,以上就是第三部分内容。我们简单说了纪录片最核心的故事手法,刻意转折。也就是,在平实的素材里,挖掘出困境,把它们作为故事的转折点,让你的表达变得更吸引人。

到这里,这本《弗拉哈迪纪录电影研究》的精华内容,已经为你解读完了。总结一下,今天我们一共说了三部分内容。第一部分,我带你认识了纪录片之父弗拉哈迪,还有世界上第一部纪录片《北方的纳努克》。第二部分说的是,纪录片面对的终极问题是什么?那就是,怎么记录真实?真实之所以难以记录,是因为当你在观察它的时候,它已经因为你的观察,而发生了改变。当然,这其中还涉及道德问题,很多情况下,记录真实和遵循道德,本身就存在冲突。第三部分,咱们介绍了纪录片的核心手艺,刻意转折。这门手艺不光对纪录片有用。我们平时沟通交流,也用得着。

在读完这本书之后,我发现一个有趣的巧合。那就是,纪录片和量子物理,是在同一个世纪出现的。这两者听起来好像没什么关系,但是仔细想想,它们其实有着关键的共同点。那就是,它们都在探索世界的不确定性。

你看,量子物理有一个著名的观点,说的是,一个物质,当你在观察它的时候,它就会因为你的观察,而发生改变。你看,这是不是和纪录片的观点很像?纪录片认为,当你拿起摄影机记录现实的时候,现实就已经因为你的记录,而发生改变。以往,我们都认为,世界是确定的,所见即真实。但是,量子物理和纪录片都告诉我们,眼见不一定为实。不确定性,是这个世界的另一种常态。你看,从相信真相到反思真相,从适应确定性,到探索不确定性。显然,这是人类心智模式的一个重大进步。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.纪录片发展的过程,就是和真实不断博弈的过程。

2.所谓纪录片,就是通过导演的观察,通过摄影机的记录,为你呈现出的,世界的另一种真实。

3.纪录片最重要的手艺,就是讲故事的能力。它是把真实发生的事件,在不违背事实的前提下,加工成了一个充满转折的故事。