《废墟的故事》 曹星原解读

《废墟的故事》| 曹星原解读

关于作者

巫鸿是当代著名的美术史家、批评家和策展人,也是芝加哥大学的教授。他是美国国家文理学院终身院士,并获得过美国美术家联合会美术史教学特殊贡献奖,是大陆赴美学者中第一个获得这两项荣誉的人。这本《废墟的故事》是巫鸿的美术史力作之一。这本书构思于1997年,初稿形成于1999年,浓缩了作者20多年的研究和思考。在书中,巫鸿以中西文明比较的跨文化视角和流畅的语言,对中国美术史作了独到的分析,提出了许多引人深思的观点。

关于本书

《废墟的故事》梳理了中国从古至今废墟的图像,在全球语境下考察了废墟观念的变化,指出19世纪之前中国几乎没有对废墟的写实性描绘,我们通过怀古,把废墟这个概念内化了。近代以来,在西方影响下,中国才出现了写实性的“废墟”图像,20世纪下半叶以来,“废墟”图像又发生了新的变化,具有了探索未来和呼唤新生的内涵,1990年代以后,当代艺术家又以新的“废墟”图像,表达着他们对现代化和商业化浪潮化下现实世界被碎片化的深刻反思。

核心内容

这本书从古代、近代和当代三个历史阶段讲述了“废墟的故事”。近代以前的中国传统美术,几乎不存在表现建筑废墟的写实图像,而是通过丘、墟、碑、迹以及古树等意象,表达一种抽象的怀古之情,从心理上体会消蚀、死亡和重生之感。近代以来,在西方美术的影响下,中国美术中的“废墟”发生了变化,出现了“如画废墟”和“战争废墟”这两种新的废墟类型。此后,废墟在中国缺席了一段时间,直到1979年,废墟在中国当代艺术中又再次出现,并获得了新的内涵。

你好,我是曹星原。非常高兴能和你一起每天听本书。

这期音频,我为你解读的是巫鸿的美术史著作《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的在场与缺席》。在这个书名里,主标题“废墟的故事”还比较好理解,副标题听起来就非常复杂,因为它是直接翻译的。副标题等会儿我再详细解释,我们先说说主标题,它的英文原名叫 A Story of Ruins,就是一个废墟的故事,它的意思是,巫鸿讲的不是一个普通的或者一切废墟概念的全部内涵,而是在讨论废墟这个概念在中国美术史上的变化,所以是一个废墟的故事。

为什么他会对这个问题感兴趣呢?巫鸿这本书是2012年出版的,但是他开始写作应该是2000年左右。在那个时候,国内有一批当代艺术家,他们制作了一批艺术作品,都和废墟有关。最早是1979年,也就是现代艺术在中国再次出现的时候,有一个叫星星的画派的一件绘画作品描绘了圆明园这个废墟,最后就形成了废墟艺术的一个潮流,这个潮流一直持续到2000年初。这一系列对废墟的描绘,或者是在废墟之中所做的一些行为艺术作品,标志了现代和当代艺术的一种取向。

所以巫鸿这本书讨论的,是中国美术当中的废墟概念究竟是什么,怎么来的。当他探究进去之后,他发现了西方美术史当中一个非常重要的命题,也就是副标题里提到的在场与缺席。在这儿,我有必要详细解释一下这个命题。在场就是出现,就是存在,缺席就是不在。但是,很多情况下,在与不在都不是绝对的。这是什么意思呢?

我们常常听到,在美国有种族歧视,如果你查主流的文化的一些说法,它好像是存在的。但是,如果你在日常当中,真正要去寻找它,它又好像不存在。再具体一点说,比如我们在美国见到一个非洲裔黑人在面试,即使有人要从文化或者种族上歧视他,排斥他,也肯定不会直接说,“你的肤色很黑,我瞧不起你,所以公司不能聘用你”。相反,这个聘用方可能会说,你的资质不够,你缺少某一方面的才能。这时候,种族歧视看起来是不存在的,但所谓的平等观念又不是真实的。所以在表面上缺席的种族歧视,实际是又在场的。我们今天常常说的潜规则,就是这种在场与缺席的悖论。

从这个意义上看,巫鸿研究的实际是在二十世纪末和二十一世纪初,大家非常关心的问题,也就是,我们看到的和听到真的,是事实存在的吗?这实际就是在叩问语言真正的含义和潜台词。所以这本书里,巫鸿是用一个废墟的故事,直击西方对中国文化的研究当中,或者是西方对中国的偏见当中,种种在场和缺席的观念。

我和巫鸿都是在中国出生,先后在中国和美国接受美术史教育,也都留在国外任教。巫鸿是中央美院第一届美术史本科生,之后他就分配到故宫工作了一些日子,又作为第一届研究生回到中央美术学院美术史系,读硕士学位。读完之后,他很快就去了美国的哈佛大学,选的也是中国美术史专业,最后留在那里继续教中国美术史。

他的学术在国内外都有很高的评价。当我在八十年代去了美国之后,和他的结交还是比较多的。我们在美国都能感觉到,有一种深度的,好像是缺席的种族歧视,但时时刻刻都是在场的。因此,这本书的字里行间,看起来好像是在研究中国美术史,但实际上,巫鸿是在告诉你,西方文化当中的那些非常隐晦,非常有策略的所谓文明的技巧是非常高超的。我们必须从它的在场辨认出它的缺席,我们也必须具有从它的缺席看到在场的那种深深的文化偏见。

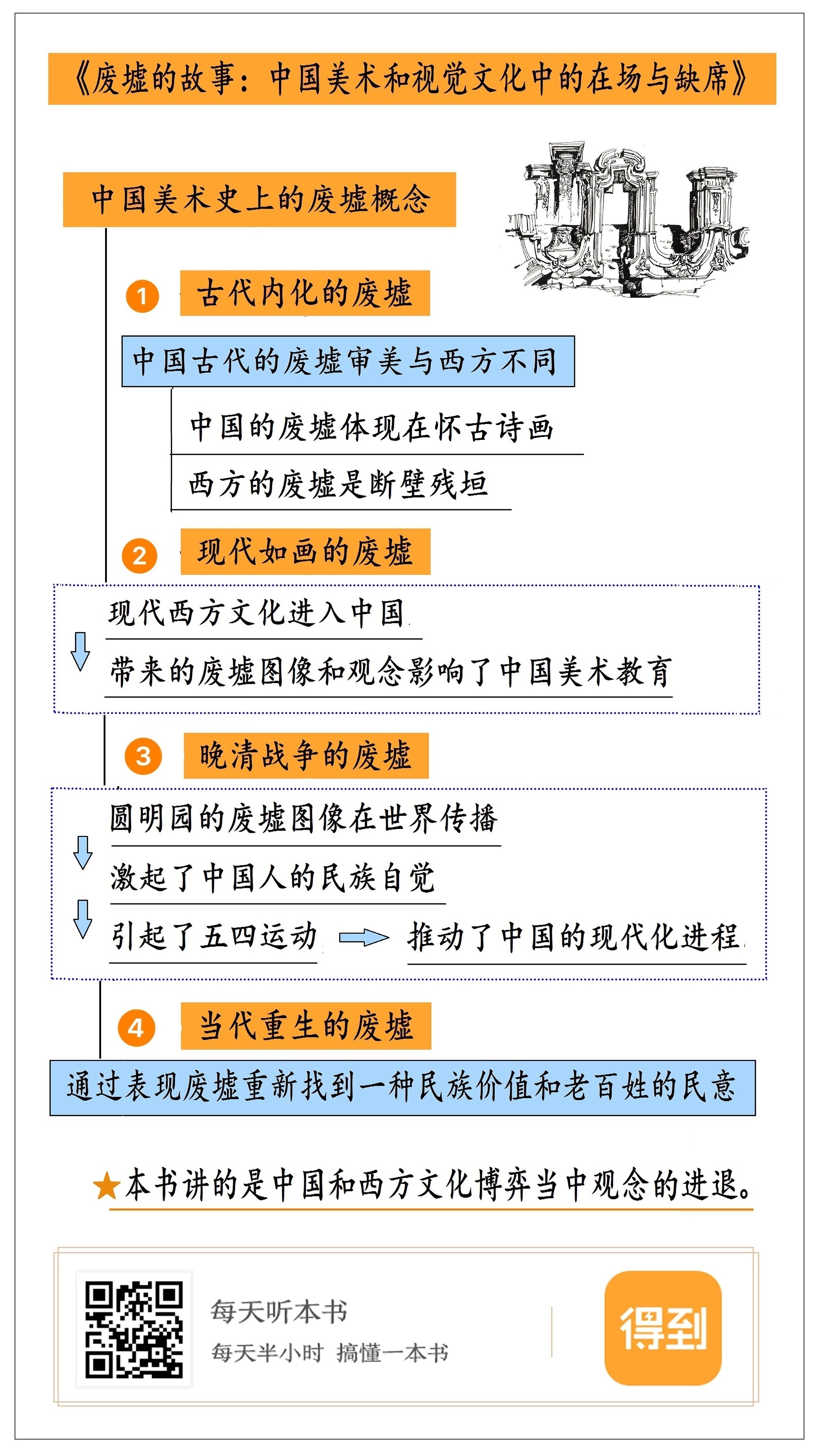

那么,巫鸿是怎么从废墟这一个概念入手,来讨论这个问题的呢?我会从巫鸿梳理的中国美术史上的四种不同的废墟概念,来讲讲这本书:首先是古代的废墟观念;其次是现代西方文化进入中国后,带来的废墟图像和观念;接着是中国人在这种影响下,自发形成的一种对废墟的理解;最后是前面提到的,当代艺术家对废墟的表现。

我们先来看一个问题,中国古代究竟有没有废墟的概念?

你肯定有这种体验,跟大家一样,有空都到国内各地去旅行,旅行回来之后就大呼上当。为什么说上当呢?就是你看到的都是假文物,原来的寺庙根本就不存在了,看到的都是假东西。是的,巫鸿也看到了很多假文物。而你到欧洲旅行的时候,看到古堡、宫殿,那些残破的墙,都被完整的保护起来,前面还加了没有反光的玻璃,给你看到它当时破损的状态。我们会在心里想,西方文物保护的真好。比如在柏林的市中心,二战结束前夕,被美国空军炸碎教堂的顶部,人家居然也不修复,就露出这么一个残破的没有顶的教堂给大家看,赤裸裸的让你突然回到二战结束的前夕。

你在欧洲的时候看到西方人有意把残破的东西保护起来,而在中国,看到的文物都是被整顿一新的。其实,这种差异不是今天才有的,中国人一向如此。当我去敦煌的时候,看到很多洞窟是明代、清代修复的,一副明代、清代的气象。它不是修旧如旧,而是整旧如新,这是中国的传统,看起来就像是假文物。这其实是中国传统对古代的遗留的一种态度,因为中国古代的东西基本上是木结构,或者是土木结构,很容易坏。这也是中国古代建筑的习惯。

可是在中国诗歌或者绘画作品中,我们看到的却是不断地怀古,比如清代画家石涛有一套作品叫《金陵怀古册》。这种传统的具体表现,就让巫鸿找到了一个非常有意思的入手点。传统中国文化对往昔的视觉感受和审美,实际上并不像西方一样,体现在对废墟的保存上,而是对废墟这个概念的内化。

巫鸿说,五代或者宋初的画家李成的《读碑图》就体现了内化的废墟这种观念。这种内化的微妙之处就在于,当你看到《读碑图》时,会发现画里那个碑不是残破的,而是相对完整的。对所谓的古物,古代的遗物,古代作品中很少有人去描绘它的残破。所以巫鸿说,《读碑图》表现的是一种消失的缅怀,就是对消失的实体表达内心的缅怀。我面对的这个山,我面对的这个遗址,我面对的这个废墟,我的缅怀,并不一定要看到完全保留下来的废墟景物。

所以,不是说中国古代的美术作品当中没有废墟存在。有,但是用巫鸿的话说,我们把它内化了,所以在古代美术作品中,废墟既存在又不存在。面对《读碑图》时,我们只是在心里想,这里画的是一个碑,前面有人在读碑,这个碑是在荒草丛生的林子里面。尽管那个驮碑的石龟和碑本身还完整的在,可是旁边的老树和石头,已经让你感觉到这个碑早已被废弃在荒野之中,很久没有人前来光顾了。这就是废墟,这个遗址,这个墓地,或者是这儿的宫殿已经被废掉了,已经不在人记忆当中了,完全消失了,只剩下了这块石碑。偶尔有一个过路的人和他的仆人,从这儿经过的时候,突然发现原来这儿有个石碑。于是,古代和当下突然相遇。但是你再看这个碑,这个碑不残不破,并不是西方意义上的那种断壁残垣。这就是李成《读碑图》的画面。

因此,巫鸿说,怀古诗画,碑和枯树,实际上都是废墟内化后的结果。巫鸿在这本书的第一章当中说,无论这件作品是不是当时的李成画的,它都给我们提供了一个非常有意思的阅读经验:这个碑在荒野之中,它是无字碑。因为它无字,所以它是泛指,所以它给画中那个吊古的人提供了更为广阔的文化心理空间,不仅仅是给吊古的人,也给你我这些观画的人提供了广阔的心理空间。它不需要具体指这是谁的碑,更没有必要说明是什么时代的碑。因为它讨论的是一个纵横上下宽阔的文化空间。

然后,巫鸿拿《读碑图》和德国早期浪漫主义风景画家大卫·弗里德里希的《墓地雪色》做了个对比。《墓地雪色》画的自然是下雪之后墓地的画面,整个墓地中间有一个教堂剩下的残破的门框和墙壁,两旁是枯树。它和《读碑图》的画面看起来有相近的地方,包括树,中间的碑和门框等等。

我自己有一个研究生,他的论文写的就是弗里德里希如何受到中国文化的影响,但是巫鸿没有提到这一点,这不是他关心的。那么巫鸿关心的是什么呢?巫鸿关心的是,弗里德里希的《墓地雪色》和中国的《读碑图》的不同之处。弗里德里希的墓地,确确实实是一个雪中的墓地,确确实实是废弃的建筑。他的墓地上有黑黑的人影,与这个墓地有着明确的关系,它们是一体的。他们是实在的,没有一个历史的空间。而前面我说了,李成的《读碑图》是两个偶尔的过路人和古代的碑邂逅。所以它们两个要表现的内容是完全不一样的:一个是偶然的邂逅,一个是具体的人和具体空间的存在。

巫鸿在这一章里面还举了一个非常精彩的例子,那就是孟浩然的诗。这诗当中有两句,叫“江山留胜迹,我辈复登临”,其实描述的就是李成《读碑图》里面所讨论的问题:过去留下的东西,让我突然遇到了,我和它没有直接的关系。这和弗里德里希的《墓地雪色》不一样。

孟浩然这首诗最后两句是“羊公碑尚在,读罢泪沾襟”。这碑还在,我把碑文读完了之后,我的泪都流下来了。原来我和古代可以走得这么近,尽管我和它没有直接的关系,它依然可以感动我。我和它之间的这个历史时空突然消失了,我感到了一种密切关系,这就是怀古。

所以到这儿,巫鸿就回头总结这两件作品的不同,得出一个结论,中国的废墟观念,就是内化的废墟。石碑代表的是历史,枯木代表的是记忆。石碑和树从古代一直就在那里的,原来是坟前的小树,最后都变成了这么多的老树,这就是动态的历史,是过去的时光留下来的痕迹。

另外,在这一章的后半部,巫鸿接着讨论到了废墟的替身,替身是什么呢?比如说石碑的拓片。你应该听说过有人会收藏石碑拓片,这种习惯最早能够追溯到汉代末年。对拓片的收集其实也是一种怀古,也是废墟美学的延伸。所以在这个地方,巫鸿就不但用碑,还用怀古的诗歌,用拓片,用这些内化的废墟或者废墟的替身,完成了他对中国传统的美术作品当中废墟这个概念的叙述。

但是,有意思的是,中国古代对废墟的理解和当代是完全不同的。我们在前面第一部分已经介绍了古代内化的废墟,而现当代的艺术家,尤其是二十世纪以来的艺术家,都是直接用画笔描绘废墟,而且数量之大是空前的。所以巫鸿在第二章就提出了一个题目,废墟的诞生。在美术作品当中表现实际废墟是现代中国的一种视觉文化。这提法太好了。

这段故事,要回到18世纪末,一批批欧洲的游客他们描绘了一种西方人想象的中国废墟。18世纪末,西方人对中国有很多很多浪漫的想象,但是这都是远距离的想象。直到一个叫马戛尔尼的英国人带了使团来中国,想和清朝建交。尽管乾隆拒绝了他们的请求,但是他们还是完成了另外一个任务。马戛尔尼带来的人当中有很多都是画家,他们要实地把对中国所有能了解到的一切,用水彩画真实地记录下来,所以一路上他们就记录了许许多多的人和事。

于是,在马戛尔尼回到英国之后,给英国国王呈上了他们对中国厚厚的考察报告。这个报告对西方产生了巨大的影响,突然间,这个遥远的浪漫的中国变得这么真实,可视可知。当然,从这里,西方人也看到了中国的问题和弱点。巫鸿说,这些写实的废墟图像,其实是从西方人的观看角度,描绘了他们想了解的那个中国。

从那以后,许多摄影师陆陆续续来到中国,他们也会拍摄废墟照片,拍摄他们想要看到的中国,他们想象当中的和西方作为对比的中国。但是,巫鸿说,这些照片跟中国文化的传统格格不入。《读碑图》中那个碑是完整的,西方废墟的照片里的废墟是真正残破的。这些摄影师就是要到处找到一些残破、残垣断壁的古代的东西,同时找一些当代的人坐在这些废墟的景致之内的画面,完全是弗里德里希的绘画雪中墓地那种观念。虽然是美的,但是是一种残破的美。这些人和这些废墟,表现的就是当时的中国人生活在当时的中国废墟里。

这些摄影作品,彻彻底底地影响了中国美术教育。很多后来十九世纪末,二十世纪初中国的水彩画家,他们所画的画也是这样写实的废墟,把真正的人,真正的生活放进废墟里。比如有一个画派叫岭南派,他们的特点是融合了东西方的画法,他们的作品里就有很多这样的废墟景象。还有其他积极向西方学习的现代中国油画家,比如潘玉良和颜文梁所创造的废墟图像,就是像雪中墓地那种画里一样的废墟。那些废墟图像,继承的是马戛尔尼之后的西方人对中国的浪漫想象,巫鸿把它们称为如画的废墟,就是像画一样的废墟。

于是,废墟图像在中国诞生了,在作品当中诞生了,这不是中国的传统的废墟概念,而是西方的传统,延续了西方对中国的观看传统。在这些人对中国废墟的描绘里,形成了一种对中国的新的观点。

然而,虽然这种如画的废墟图像诞生了,却最终没能在中国文化当中生根。中国人还是不希望画破破烂烂的东西,更不喜欢把画了破破烂烂的东西的画挂在墙上。中国人可以内心吊古,面对着古物、古代的遗迹,凭吊古人,抒发内心的沧桑感,但不愿意真的在画上描绘这种破破烂烂的残垣断壁。所以,潘玉良和颜文梁他们的如画废墟,尽管在当时象征了一种中国现代美术的出现和发展,但是最后没能在中国生根。

我们前面说的这种如画的废墟,就是中国美术史上的第二种废墟概念。说到这儿,巫鸿又笔锋一转,说圆明园不一样。废弃的圆明园在后来二十世纪七十年代,在很多作品中都出现了,因为圆明园是代表了很多象征,也就是我们要说的第三种废墟概念。

晚清,也就是如画废墟出现的时间,留下来的很多圆明园的照片,都是外国人拍的,它们描绘的是侵华战争前后的事情。西方人进入中国,进入故宫,也就是当时的紫禁城,也进入圆明园,还放火烧掉圆明园。这个事件被摄影机完整的记录了下来,有可能第一次向全世界宣称圆明园的意义。

巫鸿说,它宣称的问题有好几个层面。这些影像给全世界看到了,看到的是什么呢?中国已经被占领了,你们心目当中的那种浪漫的中华帝国已经被我们占领了,中国什么都没有了,中国只有废墟。那时候也留下了另外一些照片,和我们前面说的废墟的照片做对比,那就是西方人在中国建的教堂的照片。

这个事件,也是英美的媒体在历史上第一次在一些杂志上对中国做了全面的报道。这些图像铺天盖地的来了,给大家看到了一个真正的西方人看到的中国。巫鸿这句话说的何其漂亮,“从此中国不再是历史之外的幻想空间”,他其实是引用了霍米巴巴的观点。

霍米巴巴是一个后殖民文化理论家,霍米巴巴说认为,殖民者会把被殖民的文化固化成一种固定的形象。我给你举个例子,比如中国功夫的代表李小龙,尽管他在西方世界受到了很高的认可,甚至改变了西方人对中国的认识,但是你会发现,他在电影中的形象依然是固定的,甚至是刻板的,西方人带有偏见的中国人的形象。霍米巴巴把这种带有偏见的形象称为可感可视的“他者”。在巫鸿那句话里,照片里的中国就是这种他者的体现,就是说,你还是比我差,你还是会被排斥,但是你这个他者,我都看见了,是实实在在的破败,我有照片证明你就是这样的。

所以从这个时候开始,浪漫主义时期营造的那种审美意义上的如画的废墟突然消失了,中国古代的废墟和现在彻底断开了。这个时候的中国,在西方的眼里已经变味了,变成了一种很不堪的中国。所以说,中国在西方人眼里的陷落,虽然是鸦片战争等等原因造成的,但最后的崩溃是这些图像在世界的普遍传播。

巫鸿的学问精妙之处又来了。他说,当这些图像进入普通中国人的视野的时候,比如说《点石斋画报》,画了法国进攻北京城等等,又开启了一个新的时代。中国人看到这些图像之后的反应是跟西方人不一样的。中国人的反应是一个民族突然觉醒:原来你是这样欺负我,原来你是这样把我的东西这样破坏了。这一下唤醒了民众的自觉性,于是就开启了一个新的时代。

这个新的时代的开启了什么呢?开启的就是民意,老百姓的意图,老百姓的意愿,成为影响现代中国国内和国际政治的重要力量,这个力量的具体体现就是五四运动。

图像的力量不可忽略,美术史不是美术史,不是仅仅研究什么美,美术史研究的是社会,是历史,是战争,是胜负,是侵略,是反抗,是挣扎,是生存,这是我说的。所以,这段一气呵成的一章,你能不佩服?巫鸿作为一个学者,他深思熟虑,把西方和东方,看得如此透彻,如此震撼人心。

我们刚才说了,中国美术史上第三种废墟概念,巫鸿把它叫做战争的废墟,最后我们看巫鸿在第三章怎么结束这个废墟的故事的。

他说,尽管我们拿像潘玉良,颜文梁,他们废墟的图像作为现代艺术的标志,但是从1949年建国以来,废墟就失去了正面创作的价值。这样的情况一直延续到1979年。巫鸿在书里说,废墟图像再次出现是1979年。1989年、1999年、2009年,一系列直到今天,还是不断地有艺术家在用废墟来做文章,用废墟美术图像来讨论问题。

巫鸿在2000年做了一个关于废墟的展览,为那些创作和废墟有关作品的艺术家做了一个展览。他在这本书当中谈到21世纪的艺术家们用废墟观念所做的表演,让我们又一次看到了废墟图像在美术作品的出现和在场。

废墟再次出现,已经不再是前面说现代时期中国美术当中的那种废墟图像,那种如画的废墟,那时候的废墟图像展现的是中国现代艺术的一种走向。而如今的废墟艺术是通过对废墟的表现重新找到一种民族价值和老百姓的民意,这就是废墟再次出现的意义。

在这一部分里,我最感动的是巫鸿引用了看废墟展览的观众,一个署名为“老者”的人的留言,写的太感人了。比前面孟浩然的诗,一点都不差。这留言说:

在腐草的废墟上生出一丛茁壮的新生力量!年轻的血液,鲜明的色彩,生动的线条,——啊,又活跃了我这衰落人的心!

写得太好了。废墟是一方面,但更重要的是,废墟之上生出来的是什么。这么看,巫鸿这本书,最重要的贡献就是把这些我们对废墟的说法,从历史的到现代的,以至到当下对废墟的观看,这一系列的变化都梳理出来。巫鸿引导着大家面对这一系列变化去思考一个问题,这一切对今天的你有什么意义。巫鸿说,你到北京来,做一个古代的废墟之旅,看看这个京城里面,还有哪些古代的东西,历史上的东西,是作为一种废墟留存至今的东西。你去找找,这一定会是一次非常有趣的旅行。

我想,作为这个节目的听者的你,可以直接找一辆小黄车,或者自己步行,一部分一部分地在北京查找一下,究竟哪些历史图像还留到了今天。

这本书的内容我们讲完了,我来总结一下。巫鸿的这本书谈的是一个中国和西方文化博弈当中,观念进退的过程。中国不是没有废墟概念,也不是没有废墟审美,但是中国古代的废墟审美跟西方是完全不同的。我们不一定要画出来一个破房子,我们的废墟是一种内化的,转向内心的废墟,要在心里凭吊。所以说,中国的废墟是完整的,是我们面前的历史图像,而西方是人在历史,在废墟的图像里面的。

但是自从西方人开始记录中国的废墟和中国人的生活,中国的废墟概念就变了。他们找了一些残破的建筑,找了一些人坐在乱七八糟的长满了草的坟头上,或者横七竖八的石头旁。废墟概念也就产生了变化,也代表了现代中国艺术的一种变化,但是在中国传统里不是这样的。所以巫鸿指出,这些照片是西方人为了要营造一个他们想象的中国的概念,一种废墟的概念,中国已经残破了,就剩废墟了,被我们占领了。

巫鸿在这里话锋一转,说,我们中国人并没有接受这种观念,尤其是当圆明园的废墟图像在世界广泛传播之后,反而激起了中国人的民族自觉,引发了五四运动,推动了中国的现代化进程。

最后,废墟在中国缺席了一段时间之后,到了1979年,到了2000年之后,一批一批关于废墟的艺术作品出现了,他们让你看到,这是民意,这是老百姓的呼声。

最后巫鸿的建议是,到北京去转转,看看还有哪些废墟图像留存到今天。他是在考你。我希望你有时间去做一个这样的旅途、旅程,得出一个结果,以后我们可以再交流。

撰稿、讲述:曹星原脑图:摩西