《国王与诸神》 杨蕾解读

《国王与诸神》|杨蕾解读

关于作者

黛娜·托马斯,《新闻周刊》巴黎分社资深文化与时尚作家,她从1994年开始为《纽约时报》杂志撰写报导,并且在各种刊物发表文章,包括《纽约客》《哈泼时尚》《时尚》《华盛顿邮报》与伦敦的《金融时报》。

关于本书

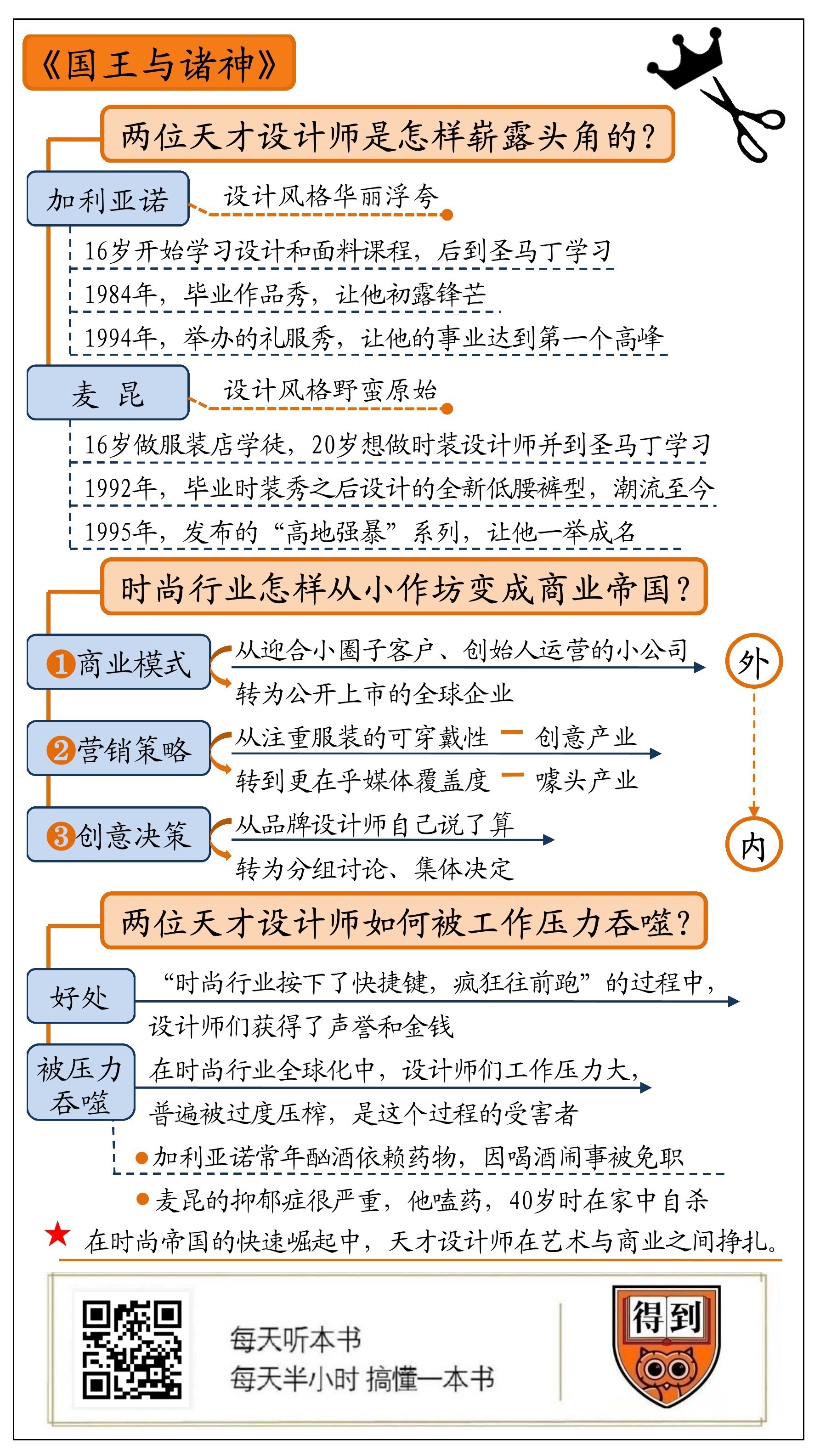

黛娜·托马斯从加利亚诺和麦昆的人生起落出发,梳理了时尚行业从1984年到2011年发生的转变。通过这本书,我们能够了解时尚行业如何发展成今天的时尚帝国,另外,它也让我们看到,天才设计师在艺术与商业之间的挣扎。

核心内容

第一,加利亚诺和麦昆是怎样崭露头角的。

第二,时尚行业怎样从小作坊变成商业帝国。

第三,两位天才设计师如何被工作压力吞噬,为什么作者说他们是资本主义的祭品。

你好,欢迎每天听本书,我是杨蕾。本期音频为你解读的书是《国王与诸神》,这本书讲述了两位传奇服装设计师的人生起落,以及时尚商业帝国是如何崛起的。

这两位设计师就是约翰·加利亚诺和亚历山大·麦昆。他们有自己的同名品牌,还是奢侈品牌的设计总监,加利亚诺曾是迪奥的设计总监,麦昆担任过纪梵希的设计总监。

巅峰时期的加利亚诺和麦昆,是时尚产业里的“国王”,书名里的国王,指的就是像他们俩这样享有国际声誉的传奇设计师,比如LV的前设计总监马克·雅各布和古驰的前设计总监汤姆·福特。那书名里的诸神是谁呢?就是聘用这些“国王”设计师的奢侈品巨头企业的管理者。比如法国LVMH集团的员工把董事长阿诺特称为上帝。

今天的奢侈品行业是一个全球销售额达到万亿美元的产业,排名靠前的企业都是巨无霸,比如,LVMH集团的市值高达两千多亿美元。要知道,仅仅三十多年前,这个行业的规模还很小,大部分品牌都是创始人经营的小企业。加利亚诺和麦昆开始在时尚行业崭露头角的时候,这个产业开始从小作坊模式一步步发展成时尚帝国。

这三十多年里,时尚行业发生了什么?今天解读的这本书,从加利亚诺和麦昆的人生起落出发,梳理了时尚行业从1984年到2011年发生的转变。通过这本书,我们能够了解时尚行业如何发展成今天的时尚帝国,另外,这本书也让我们看到,天才设计师在艺术与商业之间的挣扎。

这本书的作者是黛娜·托马斯,她是一位资深的文化与时尚作家,跟踪报道时尚行业将近30年。她发现,这30年里,时尚行业“国王来来往往,诸神岿然不动”。她还注意到,表面上看,以加利亚诺和麦昆为代表的一批顶尖设计师,为转型中的奢侈品牌带来创意和活力,为其吸引来年轻消费者,在时尚帝国的快速崛起中收获了金钱和声誉,但同时,他们也是时尚行业全球化的受害者,他们不再是设计师,而是负责管理设计的“经理”,他们被过度压榨,“像是被困在轮子上的仓鼠,无法下车”。

拿书里的两位主角来说,麦昆的抑郁症很严重,他应对工作压力的方法就是嗑药,40岁时他在家中自杀。而加利亚诺也常年酗酒依赖药物,因为喝醉闹事发表了反犹太言论,他被迪奥免去职务,从此事业一蹶不振。作者把加利亚诺和麦昆的不幸结局,归结到资本和商业化对他们的伤害。

好,接下来,我会从三个部分为你解读这本书。首先,我们来了解下,两位天才设计师是怎样崭露头角的。第二,我们来看看时尚行业怎样从小作坊变成商业帝国。第三,两位天才设计师如何被工作压力吞噬,为什么作者说他们是资本主义的祭品。

在开始第一部分之前,我们有必要了解一下,作者为什么选择加利亚诺和麦昆作为本书的主角?他们都是设计鬼才,都获得过4次英国年度设计师奖。他们的设计标新立异、复杂、性感,改变了当时人们的着装方式,加利亚诺的设计风格华丽浮夸,他会用二手皮草和钻石点缀在长裙上,麦昆则发明了至今还在流行的低腰裤,把野蛮原始的性元素引入到主流时尚里。他们也把原本简单的时装秀,变成了瑰丽、戏剧化、被人津津乐道的重大事件,成为设计师们办秀时的参考对象。

作者选择把他们俩放在一起,还有一个重要原因是,他们的背景经历实在太像了。加利亚诺和麦昆都来自英国工人阶级家庭,都是同性恋,在学校里都被欺负,长大后都在英国的中央圣马丁艺术与设计学院学习。他们都是伦敦夜总会的常客,夜夜笙歌,过着灯红酒绿的生活。他们都从LVMH集团的董事长阿诺特那里拿到高薪,变成享有国际声誉的知名人物。他们从巅峰陨落的时间点也相近,2010年麦昆自杀,一年后,加利亚诺被迪奥免去职务。

好,我们先来看看,这两个人是如何一步步攀登,晋升为时尚界王者的。

先来看看加利亚诺。他的父亲是水管工,只要加利亚诺有不妥的行为,就会挨一巴掌。幸好,他有溺爱自己的母亲,充分培养了他对时尚的兴趣。少年时代的加利亚诺瘦瘦小小,打扮摩登,“没什么雄性气息”,因此经常在学校被欺负。被激怒时,他也会反击,不过是言语上的反击。大多数时候,他都是“在自己的世界里做白日梦”。

16岁时,加利亚诺对艺术充满渴望和热情,他开始学习设计和面料课程。后来在老师的建议下,他进入圣马丁学习。老师发现,这个学生天赋异禀而且工作起来格外努力。为了多赚钱,加利亚诺在英国国家剧院兼职做服装师,在这儿他学会了很多关于身体和衣服的知识,也逐渐形成了自己的服装观。萨维尔街是伦敦定制服装业的中心,加利亚诺在这条街上的一家服装店实习过,学习剪裁。

在这些经历的基础上,加利亚诺开始准备自己的毕业时装秀,设计出了一个18世纪风格的服装系列,不管男士大衣还是女士衬衫,看上去既华丽浮夸又松松垮垮。他的老师说,当时的加利亚诺“仅凭才华就能让大家都甘愿帮助他”,几个同学帮他一起制作毕业秀的服装,别的同学还跟加利亚诺的夜店玩伴当起了毕业秀的模特。1984年7月,加利亚诺在圣马丁展示了一场成功的毕业作品秀,伦敦一家精品百货的创始人买光了所有作品。这场毕业时装秀让加利亚诺初露锋芒,他的华丽浪漫的风格开始显现。

10年后,也就是1994年,加利亚诺举办的一场秀,能让我们更好地感受他的风格。这场秀展示了18套礼服,它们优美迷人,比如,一位名模穿着粉色缎子礼服,裙摆底部堆积着巨大的褶边,还披着一件水貂披肩。时装秀的场景也像童话般浪漫,加利亚诺的团队把一座18世纪的巴黎古宅打造出浪漫的氛围,地板上有飘洒的树叶,桌椅上有一封情书,风扇吹出干冰烟雾,产生朦胧的光晕。这场秀让加利亚诺达到事业上的第一个高峰。

接着,我们来看看麦昆。麦昆成长于伦敦的贫民窟,父亲是出租车司机,性情粗暴,但母亲很爱护他。麦昆有阅读困难症和注意力缺失症,因此他在学业上表现不佳。不过,他在艺术课上总能取得好成绩,上课的时候会一直画衣服。麦昆的少年生活很不幸,他11岁时被熟人性侵。从此,他变得傲慢无礼、粗暴好斗。

16岁时,麦昆放弃学业,为了分担家里的经济压力,他决定学门手艺。在母亲的建议下,他到萨维尔街上一家著名服装店应聘。那时候,家里不富裕又没学上的孩子,只能做学徒。麦昆在这里学会了制衣的手艺,聪明有天分的麦昆只学了两年,就能给查尔斯王子这样的顶级客户制作衣服。

20岁出头的麦昆想做时装设计师。麦昆陆续在多家店里学习设计师领域的知识,还在意大利一家服装工厂里学会如何工业化生产成衣。后来,他去圣马丁学习了时装从无到有的全过程。1992年,麦昆的毕业时装秀的主题是“开膛手杰克跟踪他的受害者”,这场秀非常血腥、大胆,他故意把几件衣服划破并做旧,还泼上了红颜料。但这些服装很性感,剪裁也很精准。值得一说的是,麦昆在这场秀之后的第一个服装系列里,就做到了许多设计师职业生涯中梦寐以求的一件事,那就是设计出新的廓形,麦昆设计出了一种全新的低腰线裤型。这种裤子出现后不久,所有的设计师都降低了裤子的腰线,直到现在都还没有退出潮流。

真正让麦昆一举成名的是他在1995年发布的“高地强暴”系列。历史上,英格兰曾入侵苏格兰高地,杀戮和征服苏格兰人。在麦昆看来,这是英格兰对苏格兰的强暴,他想制作能真正反映苏格兰历史的服装。在“高地强暴”时装秀上,模特们看上去惊慌失措,她们的衣服要么被撕破,要么歪歪斜斜,整个T台上散发着躁动不安和色欲。这场秀让麦昆成为超级巨星。

好,在第一部分中,我们知道,加利亚诺和麦昆都是设计鬼才,他们的设计,改变了当时人们的着装方式。加利亚诺的设计风格华丽浮夸,麦昆的风格野蛮原始,用麦昆自己的话来说就是,“加利亚诺是不可救药的浪漫主义者,我是不可救药的现实主义者。而这世界,二者缺一不可。”

加利亚诺和麦昆崭露头角的同一时期,时尚行业开始了一轮重大转变。由于篇幅有限,在这部分,我会为你重点介绍时尚行业3方面的转变。这些转变当然也对设计师的工作产生重大影响,接下来,我会按照从外到内的顺序为你介绍。

首先是最外部的商业模式上转变。20世纪80年代之前,时尚行业的主要玩家是迎合小圈子客户、定制服装和皮具,由创始人运营的小公司。但现在,著名的奢侈品牌大部分都是跨国上市公司,在全球都有门店,他们的产品线很丰富,除了服装和皮具,还有香水、口红、配饰等。

引发商业模式转变的一个关键人物,就是LVMH集团董事长阿诺特。他曾是房地产商,80年代末,阿诺特杀入奢侈品行业,连续收购了迪奥和LVMH集团,LVMH旗下有大约60个奢侈品牌,包括LV、纪梵希、芬迪、Céline等,不少品牌的创始人或接班人都会被赶走。除了LVMH集团,拥有古驰、圣罗兰等品牌的开云集团也是由商业大亨跨界打造的,这家公司最早从事的是木材贸易。总之,以阿诺特为代表的商业大亨发起了时尚行业的大跃进,他们对时尚行业的了解虽然不多,但很懂怎么赚大钱。

阿诺特想翻新自己手里这些当时规模都还很小的奢侈品牌。怎么翻新呢?阿诺特看准了当时不断扩大的中产阶级消费者市场,他想把这些品牌带到全球,让它们更加民主化,也就是说,奢侈品不再只是小圈子的专属,每个人都可以看到这个世界在流行穿什么,当然销量也会更高。阿诺特想聘用年轻有活力的设计师,把手里的品牌推向更年轻、更国际化的人群。

阿诺特的改造清单里,有一个重点目标是纪梵希。我们来看看纪梵希的改变。1994年,这个品牌的创始人纪梵希准备退休,在纪梵希本人毫不知情的情况下,阿诺特找来加利亚诺担任设计总监,当加利亚诺被升到迪奥做设计总监时,阿诺特又找来了麦昆。阿诺特用这两个年轻、有才华、备受瞩目的设计师翻新了手里的老品牌。

品牌都会举办时装秀展示新的服装系列。加利亚诺和麦昆重新定义了时装秀,成为时装界的标杆。过去,时装秀就是一场时装展示,一列苗条美丽的模特在T台上边走边展示衣服。到了加利亚诺和麦昆的时代,情况发生了变化。加利亚诺会把模特打扮成浪漫的女英雄,麦昆则让模特像女武士或强奸受害者那样前进。时装秀成就了设计师,让他们获得国际声誉,同时奢侈品公司也会受益。一场成功的时装秀不仅能带动价格不菲的成衣系列的订单,还能带动手袋、口红、太阳镜、香水等周边商品的销量。

不到三十年的时间里,时尚行业从松散的家族小企业俱乐部,变成了一个年销售额高达万亿美元的全球性产业。商业大亨们是这场转型的最大受益者。他们把收购来的一个个品牌做上市,获得更多的财务回报。但上市之后,这些品牌变得容易被经济周期影响,他们也要对股东的收益负责。而股东们当然希望自己的收益能不断上涨。

收益不断上涨的一个途径是扩大销量。为了刺激奢侈品的销量,吸引中产阶级消费群体购买,商业大亨们不仅在全球各地到处开店,还引入了很多来自其他行业大众品牌的经理人,比如,纪梵希的一位高管曾经在耐克工作,古驰集团有一任CEO是从联合利华的冷冻食品和冰激凌部门挖来的。这些职业经理人为时尚行业带来全新的营销策略。

这就是时尚行业的第二个转变,营销策略的转变。奢侈品集团从注重服装的可穿戴性,转到更在乎媒体的覆盖度,用作者的话说就是,“从创意产业向噱头产业”。设计师得配合媒体,去策划、炒作有刺激性的时装秀,提升品牌的辨识度和知名度,让这些奢侈品大牌变成大众都知道的品牌。以阿诺特为例,他的一个重要市场战略就是保持媒体的关注。20世纪90年代初,时尚行业发现,名人穿着高级定制服装出现在奥斯卡这样的重大场合,能对品牌产生巨大的影响力。于是,在20世纪90年代中期,时尚行业经历了一场从创意产业向噱头产业的巨大转变,媒体的关注要比服装本身的质感更重要。时尚行业的重要新闻开始出现在电视和主流报纸上,成为财经杂志的封面,媒体的关注帮助奢侈品牌掀起了一场针对中端消费者的推销狂潮,向他们推销手袋、香水等高利润周边商品。在这股狂潮中,冲在最高处的就是阿诺特和他手里的品牌。1996年10月14日,LVMH集团宣布加利亚诺接管迪奥,麦昆掌管纪梵希。这条消息吸引了各大媒体的关注和讨论。

在这种新的营销策略下,原本是时尚行业展示最新产品的时装周,变成了公关宣传和品牌塑造的工具。1997年1月的高级定制时装周,阿诺特的公关团队请最富有的人和最出名的人穿着阿诺特旗下品牌的新服装,参加服装周。公关团队还会故意让这些人迟到,让他们在众目睽睽之下出现,坐在第一排,鼓动媒体去采访他们,给他们拍照。阿诺特自己也会接受采访,发表行业评论,让自己出现在财经版面上。

最后是内部创意决策方式的转变。过去,设计师靠自己的直觉设计作品,自己说了算。但是,在大公司,新产品的设计方案要经过分组讨论,由集体决定是否采纳设计师的创意。以前,设计师只负责服装产品的创意,在大公司,他们还要负责香水、配饰这些周边产品的创意,它们价格虽低利润很高。

拿加利亚诺来说,他刚加入纪梵希时,只要花销在预算内,就能随心所欲地做高级定制系列。但是后来,他要做成衣系列,得先给管理层提交创意提案,管理层拥有最终话语权。用加利亚诺的核心副手哈莱克的话说,“做艺术的人被穿套装的经理人控制了”。哈莱克介绍,纪梵希管理层在决定成衣系列的创意设计时,会请来一家广告公司提出一个概念,比如T台上的女孩。假如加利亚诺不肯接受,管理层就会说,这个决定是广告驱动的。广告驱动代替创意驱动,这种做法对设计师来说很痛苦。

作者说,在种种策略之下,高级时装从给精英群体限量定制的衣服,变成了一个“平台”,这个平台伸向了数量不断增多的中端消费者,他们会买走香水、口红和围巾等商品,这类商品产量巨大,成本不高,利润很可观。比如,在20世纪90年代中期,一个手袋的平均销售价格是它生产成本的12倍,现在的倍数还要更高。

在这些转变之下,加利亚诺和麦昆这样的“国王”设计师,承受了巨大痛苦。

加入阿诺特麾下之后,加利亚诺和麦昆也加入了当时新一代时装设计师的行列,跟他们同代的设计师还有LV当时的设计总监马克·雅各布和古驰当时的设计总监汤姆·福特等。这些设计师是大公司的雇佣兵,他们头脑精明,个性大胆,举办的时装秀天马行空,他们把时尚行业带入了一个年轻、性感,充满生机的时代。

他们当然获得了很多好处。大公司给了这些设计师明星级别的待遇,比如专用司机、私人飞机和可观的薪水。比如,1994年,加利亚诺加入纪梵希的年薪是50万美元。设计师们开始变得像摇滚巨星那样出名。

然而,“时尚行业按下了快捷键,疯狂往前跑”的过程中,也给设计师们带来了“压迫”,流水线有多快,设计师产生创意的速度就得有多快。作者发现,在时尚行业全球化中,设计师们其实是受害者,他们普遍被过度压榨。以加利亚诺为例,80年代中期,他每年只需要发布两个时装系列,但是到了2011年,他掌管着迪奥和自己同名品牌几乎所有的产品线,工作量加到16倍,一年要设计32个系列。

工作量刚开始增加时,加利亚诺一点都不担心工作压力,因为跟他一起的工作人员也变多了。他加入纪梵希后,工作量从一年2个变成一年8个,工作人员从6个变成60个。他曾经傲慢地对作者说,“当一种压力施加在我的身上时,它也会释放出相应的能量”。

但是等到他一年要发布32个系列时,他坦承压力实在太大了,除了工作数量的增加,设计质量也会定义一个设计师,“你最后一个系列有多好,你就有多好”。2011年,加利亚诺因为酒醉后的反犹太言论接受审判,在审判庭上,他说,每次创作高潮过后他都会崩溃,为了逃避精神崩溃他会酗酒。他还有恐慌症和焦虑症,每天得吃大量的药物才能工作。工作压力增大带来的连锁反应是,他的恐慌症发作得更加频繁,毒瘾也升级了。他不想失去工作,就只能迷失在酒精和药物里。

而麦昆一直以来应对压力的方法就是加大嗑药量。麦昆是在精神崩溃状态自杀身亡的,去世后,他的精神病医生说,麦昆多年来饱受焦虑症和抑郁症的折磨,他的精神痛苦大多来源于工作上的压力。

作者把加利亚诺和麦昆的不幸结局归因于资本和商业化对他们的伤害。对此,《纽约时报》的一篇文章评论说,其实不只是商业的伤害让麦昆精神崩溃,还有麦昆自己的原因,他担心自己的才华无法支撑自己继续走下去。

麦昆在2009年发布的“丰饶角”,是他设计生涯中最后一个系列,他在这个系列里恶搞了迪奥,戏弄模仿了一连串时尚界的标志性轮廓,以讽刺时尚界已经江郎才尽,当代设计师只是不断地重复经典。用他的话说,这个系列是想表现“时尚行业可怕的潮流轮回和强制性的淘汰,他自己就像在轮子上疯狂奔跑的仓鼠,在创造着注定要被淘汰的潮流。”

加利亚诺和麦昆把创意注入时尚行业,帮助奢侈品牌成长为巨无霸,然而,他们却成为资本主义的祭品。对于加利亚诺和麦昆的不幸结局,你可能会跟我一样有个困惑:加利亚诺和麦昆遇到的压力与挑战,其他顶尖设计师也都会碰到,那为什么别的设计师能跟上时尚行业的发展节奏,而加利亚诺和麦昆却崩溃了?我在《好莱坞报道》 (The Hollywood Reporter) 网站对作者的专访里,找到了她对这个问题的回答。

作者认为,设计师可以分为两种,第一种是设计出精美衣服的人,他们是管理者,善于告诉别人该怎么做,比如,香奈儿的前设计总监卡尔·拉格斐会画出设计图,告诉工作室负责人他想做什么,然后让工作人员执行他的创意。另一种是用设计讲述自己的人生故事,把个人情感和设计工作缠绕在一起。加利亚诺和麦昆都是第二种,比如,加利亚诺是个享乐主义者、夜夜笙歌,在他看来不管是在夜店跳舞到凌晨五点还是画设计稿到凌晨五点,都是他的生活,他的灵感来源。而麦昆曾经说过,他的大部分作品都带有自传的意味。我们前面提到过麦昆在1995年发布的“高地强暴”系列,他父亲的家族流着苏格兰的血液,他以自己了解到的英格兰对苏格兰的多次入侵为灵感,设计了这个系列。

作者还在采访中比喻说,像卡尔·拉格斐这样的设计师是在设计服装,而加利亚诺和麦昆进行设计的时候就像在驱魔,作品是他们颤抖吐出的“呕吐物”。

到这里,《国王与诸神》这本书的精华内容已经为你解读完了。我们知道:

第一,加利亚诺和麦昆都是设计鬼才,他们改变了当时人们的着装方式。加利亚诺的设计风格华丽浮夸,麦昆的风格野蛮原始,用麦昆的话说就是,“加利亚诺是不可救药的浪漫主义者,我是不可救药的现实主义者。”

第二,时尚行业在短短30多年里,经历了3个主要转变。从迎合小圈子客户、创始人运营的小公司,转为公开上市的全球企业;这些企业的营销策略也从注重服装的可穿戴性,转到更在乎媒体的覆盖度,“从创意产业向噱头产业”;在创意决策方面,从品牌设计师自己说了算,转为分组讨论、集体决定。

第三,“时尚行业按下了快捷键,疯狂往前跑”的过程中,设计师们获得了声誉和金钱,但也承受着“压迫”,流水线有多快,他们产生创意的速度就得有多快。作者发现,在时尚行业全球化中,设计师们普遍被过度压榨,他们其实是这个过程的受害者。

撰稿、讲述:杨蕾 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.加利亚诺和麦昆都是设计鬼才,他们改变了当时人们的着装方式。

2.时尚行业在短短30多年里,经历了3个主要转变。从迎合小圈子客户、创始人运营的小公司,转为公开上市的全球企业;营销策略从注重服装的可穿戴性,转到更在乎媒体的覆盖度,“从创意产业向噱头产业”;在创意决策方面,从品牌设计师自己说了算,转为分组讨论、集体决定。

3.在时尚行业全球化中,设计师们普遍被过度压榨,他们其实是这个过程的受害者。