《国歌》 刘玄解读

《国歌》| 刘玄解读

关于作者

迪迪埃·法兰克福:法国洛林大学现代史教授,在欧洲历史文化、音乐史研究领域有极高造诣。除本书以外,另与他人合著《听到战争:14—18世纪的声音、音乐和沉默》《他人的品味:18—21世纪欧洲美食,从相异到相同》。

关于本书

这本书会带你深入欧洲文化的源头,分析、揭示音乐和歌曲对大众的影响。音乐的民族主义功能在1870年战争后增强,此时,欧洲各国之间的认同感加强。音乐反映一国人民灵魂,传递归属感的思想在到处发展。民间创作此时兴起。音乐对抗帝国的审查,伴随着独立运动和武力征服的胜利。音乐不再是世界性的艺术,而成为民族性的艺术。1914年,伴随着音乐的喧嚣,第一次世界大战爆发。

核心内容

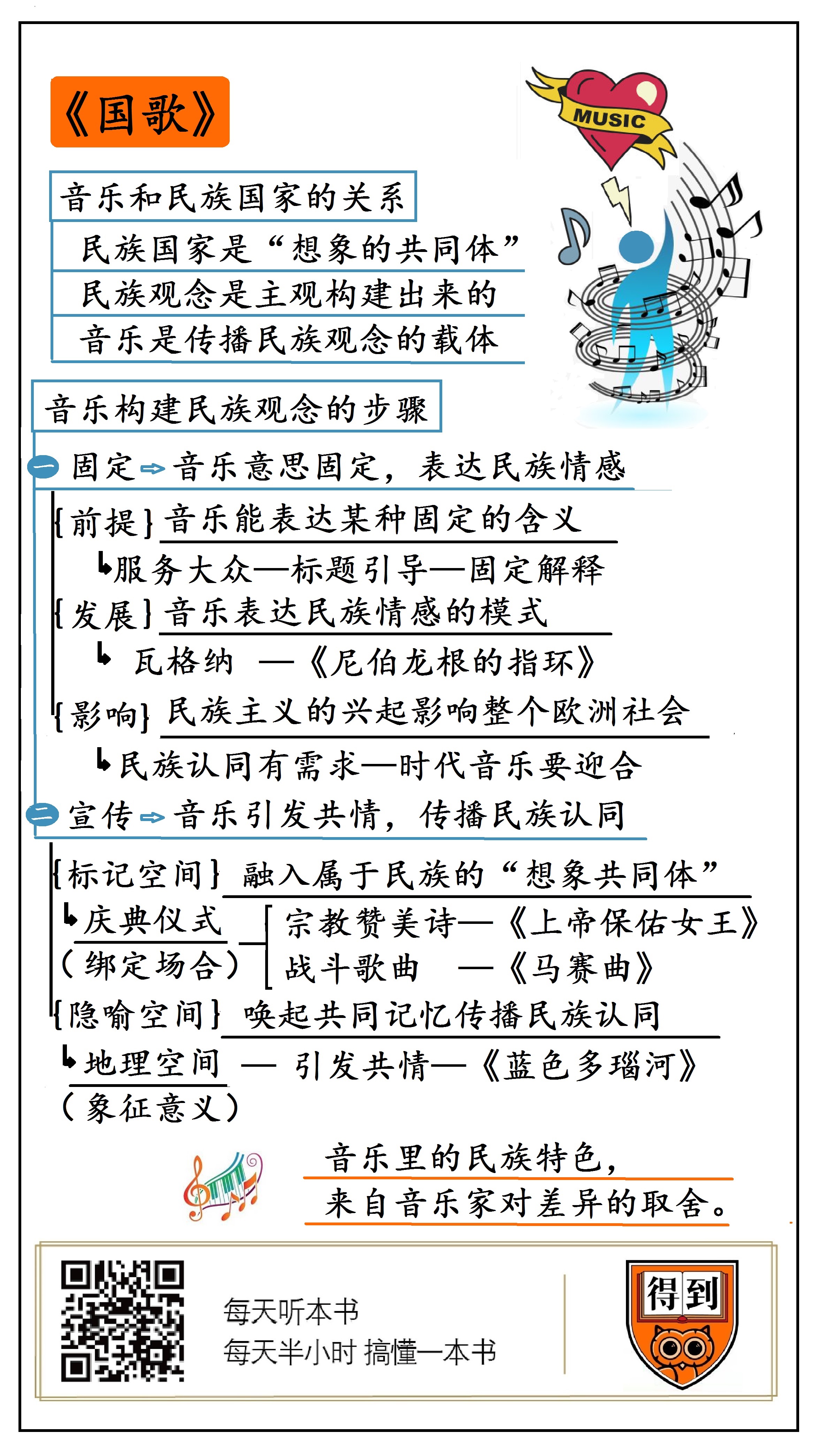

本期解读围绕着两个关键词:一个是固定,19世界的欧洲,音乐表达的意思固定了,而且能够表达民族情感。这是国歌产生的前提。另一个关键词是宣传。民族国家是“想象的共同体”,这种想象是一种集体情绪,但是它并非完全凭空的,音乐就是它的载体。在一战前的欧洲,随着民族主义的兴起,音乐肩负起了时代的使命,又成了传播民族认同的工具。这是国歌产生的直接原因。

你好,我是刘玄,欢迎每天听本书。今天我要为你讲的书名字叫《国歌:欧洲民族国家在音乐中的形成》。这本书不仅会告诉你欧洲民族国家的国歌是怎么产生的,它还探讨了一个更深刻的问题,就是音乐怎么影响了民族国家这个观念的形成。

说到国歌,很多人都会想起奥运会或者世界杯这些大型运动赛事最后的颁奖环节,一般都会升国旗、奏国歌。在这个仪式上,国歌好像有一种神奇的魔力,能够把现场的人凝聚起来,不光是本国人,连其他国家的人都会被那种氛围感染。

但是你想想,大部分欧洲国家的国歌都是几百年前的歌曲了,不管是音乐风格,还是歌词内容,按理说应该很难直接引起现代人的共鸣。那么国歌引发集体认同感的力量到底来自哪里呢?

这本书就是在试图回答这个问题。它的作者迪迪埃·法兰克福是法国洛林大学现代史专业的教授。他在欧洲历史文化,尤其是音乐史方面有很高造诣,曾经研究过音乐和战争之间的关系,写过一本叫《听到战争》的书。今天我们要讲的这本《国歌》里,他研究的是音乐和民族国家的关系。

提到民族国家,我们一定得说到著名学者安德森的观点。他说:民族是想象的共同体,民族观念是主观构建出来的。法兰克福沿着安德森的结论继续追问道:民族观念到底是怎么构建出来的呢?他发现,在一战前的欧洲,我们可以找到一个潜在的线索,就是音乐。在欧洲民族主义形成的同时,欧洲音乐也改变了自己的表达方式,成为传播民族观念最好的工具。欧洲民族国家的国歌就是在这样的大背景下产生的。探讨这个问题,不仅会让你对国歌有一个全新的认识,还会启发你重新审视一些更有普遍意义的问题,比如艺术形式和社会观念是如何互动的。

在解读之前,我采访了听书的品牌解读人——青年维也纳的高林和乐正禾两位老师,他们俩分别研究文化史和音乐史,对这本书讨论的问题也有自己的独到的见解。我从我们的讨论中,提炼出了这本书里提出的音乐构建民族观念的两个属性:固定和宣传。这两个属性也是欧洲民族国家出现国歌的前提和直接原因。今天的解读我会分这两个部分来讲这本书。

下面进入第一部分。我们先来看看第一个关键词:固定。

大部分欧洲国家的国歌都是在19世纪欧洲的民族主义兴起的时候选定的。比如说,英国国歌《上帝保佑女王》是18世纪皇室庆典上用的音乐,当时的很多英联邦国家就直接用这首歌来做自己的国歌,甚至当时的德国和俄国的国歌只是拿这首曲子重新填了一下词,来作为自己的国歌。而美国国歌《星条旗》、法国国歌《马赛曲》,还有荷兰的国歌《威廉颂》,都是在革命战争时期流传很广的革命歌曲。这么看的话,各个国家选什么歌曲做国歌,好像没有什么规律可循。

但是我们再仔细想一想,这些歌曲是不是有什么普遍的共通点呢?确实有,它们被选为国歌之前,就已经能够引发这个国家人民普遍的共情,就像我们前面说的在大型运动会上听到国歌时的那种感觉,只有具备了这样的特点,这些歌曲才能代表国家、代表民族。

那么,为什么这些歌曲在被选为国歌之前,就能够引发这种共情呢?

因为这些歌曲正符合19世纪欧洲音乐发生的一个大变化:音乐的意思越来越固定了,而且开始表达民族情感。

跟其他的艺术形式相比,音乐要表达的意思其实非常不明确。文学就不用多说了,绘画画的是什么,至少在20世纪以前,还是很容易辨认出来的。但是同一段音乐,不同人听完的感觉可能千差万别,但是今天我们又会觉得音乐的某些音乐好像可以表达某个明确的意思,比如很多动画都会用超级马里奥这个游戏里角色死掉时候的那段音乐,来表示Game Over。

这说明,旋律和意义的联系是人为建立的。这就是音乐能够表达民族情感的前提条件,音乐首先要有能力表达某种固定的含义。

这个变化就发生在19世纪的欧洲。过去,音乐家被皇室和贵族雇佣,只为极少数人服务,但是到了19世纪,音乐家已经可以脱离这种雇佣关系,直接给大众写曲子了。同时,音乐演奏的环境也从皇室贵族的沙龙和客厅搬到了面向大众的音乐厅。19世纪末甚至出现了千人交响乐,现场有一千多个乐手和三千多个听众。

在这样的环境下,音乐家怎么让绝大多数听众都能理解、接受他的音乐呢?我们跳出来想一想,比如,动画片《小猪佩奇》里面有一集,幼儿园老师给孩子们听古典音乐,让孩子们说说这段音乐在表达什么,孩子们的答案可以说千奇百怪。19世纪的欧洲音乐家们面对的就是这样的创作现实。如果想让听众有共识,音乐家就不能让他们天马行空地想象,他得引导听众,给听众一个抓手,比如说,给音乐一个标题。所以你会发现,19世纪之前的古典音乐大多数都是用标号做标题的,但是19世纪之后很多古典音乐都有了自己的名字。比如贝多芬的F大调第六交响曲,贝多芬自己给它起了一个名字叫“田园”。它可以说是最早的标题音乐之一。

给听众引导,形成音乐的固定解释,成了19世纪音乐发展的一个大趋势。在这波大趋势里,又产生了一个巨浪,那就是人们开始把某些旋律理解成本民族特有的,把某些音乐表达看成民族情感的体现。

这个巨浪,从1876年开始。

1876年8月13日,德国作曲家瓦格纳在德国小镇拜罗伊特上演了他的作品《尼伯龙根的指环》,开启了第一届拜罗伊特音乐节(这个古典音乐节到今天还在举办)。就是这次演出,掀起了用音乐来表达民族情感的巨浪。

《尼伯龙根的指环》的灵感来自北欧神话和日耳曼民族的史诗,所以这部歌剧给观众呈现的是一个民族刚刚诞生的、远古的世界。而瓦格纳又用他高超的音乐表现手法强化了这种感受,这在当时是很有开创性的。我来举个例子,《尼伯龙根的指环》第一部叫《莱茵的黄金》。它的开头是一个特别低沉的延长音,听起来有点像音响故障的轰鸣声。作者说,这个延长音会给当时听众一种感觉:一个世界诞生了。对于听众来说,瓦格纳用他的音乐天才让一个单音具有了史诗般的力量。《尼伯龙根的指环》里种种类似的音乐表达,都起到了类似的效果,让遥远的过去变成了一种真实可感的东西。换句话说,瓦格纳是把原本文学故事表达的内容,固定到了这个延长音和其他的音乐表达上。

当时,整个欧洲都被瓦格纳歌剧这种强大的表现力震撼了。拜罗伊特音乐节从此成了欧洲每年最大的音乐盛事。当时法国的乐迷指南上说:有无数种方法到拜罗伊特去,你可以坐火车,也可以坐马车,也可以走着去,但是对于一个真正的朝圣者,你应该跪着去。

无数音乐家崇拜瓦格纳,模仿瓦格纳。他们自然要探究瓦格纳成功的原因。他们虽然承认瓦格纳是一个音乐天才,但是在他们眼中瓦格纳的魔力另有原因,那就是瓦格纳的音乐所表达的意义。他们认为,瓦格纳在音乐中表达了德意志民族的共同情感。对他们来说,瓦格纳复活的远古世界不是普遍意义上的过去,而是想象中的远古的德意志民族。我们可以这么来理解他们的感受,瓦格纳高超的音乐手法,比如刚才说的那个低沉的延长音,建立了一种在场感,这种在场感联结了想象中的过去的德意志人和今天的德意志人。它给听众带来的感受是:我们是曾经的你们,你们将是现在的我们。就这样,瓦格纳开创了音乐可以表达民族情感的模式。

而且,在当时的文化环境下,人们也必然会从民族主义的角度去解释瓦格纳。

这就要说到欧洲在19世纪发生的另一个转变了——民族主义的兴起影响到整个社会,也影响到了音乐。19世纪中期以后,欧洲各国都开始产生一种想要保护自己的意识。这种意识会带来一个结果,就是强调差异。当时就出现了很多类似今天我们说的“地图炮”的说法:比如“那个酒鬼肯定是意大利人”“德国人都是笨蛋,或者是搞数学的”。

这种观念影响到社会的各个方面。在经济上,过去欧洲各国都是自由竞争,没有想过靠保护贸易来维持本国工业。到了19世纪下半叶,人们都认为应该优先保护自己本国的产品。音乐也是本国的文化产品,自然也要保护。于是很多音乐家都以成为正宗的本民族音乐家为荣。他们特别强调自己的音乐灵感来自本国的大自然和日常生活。有一个挪威音乐家(格里格)就说:我在卑尔根(挪威第二大城市)找到了创作素材,大自然的美、人民的生活、城市的各种活动是我的灵感源泉。我发现码头的气味令人兴奋。我可以肯定,我的音乐带有鱼腥味。

作者总结说:在19世纪的民族主义兴起之前,欧洲音乐家想要表达的一般都是普遍的、对所有人都适用的美。但是在那之后,欧洲社会有了民族认同的需求,音乐为了适应这种需求,也开始表达地域的、民族的内容。瓦格纳在《尼伯龙根的指环》等作品中用音乐表达民族情感,正好迎合了时代的需要。所以,音乐家们也必然会用一种民族的方式来解释瓦格纳。

更重要的是,这些音乐家发现,他们唯一能够超过瓦格纳的方式,就是比瓦格纳更深入自己的民族。从那个时候开始,欧洲的音乐家们开始变得喜欢到各地去采风,到真正的民间去寻找真正属于本土的、民族的旋律。匈牙利作曲家李斯特就用别人搜集来的民间素材,创造了很多匈牙利民族音乐,比如著名的《匈牙利狂想曲》。

前面我们说了国歌出现的前提,是音乐的含义固定了,而且能够表达民族情感。在某种意义上说,音乐中的民族情感是主观的、人为创造的,但是当时的听众,真的就能从音乐中听出自己的民族,获得民族认同感。他们甚至会用这样同义反复的表达来描述自己的认同感:法国音乐是非常法兰西的,苏格兰音乐是非常凯尔特的……用高林老师的话说,这是音乐和社会观念互动的表现——音乐能够表达民族情感,社会又需要一种艺术形式来宣传民族认同,二者一拍即合。国歌就是这种互动的产物。这就是第二部分我们要说的内容:音乐成为传播民族观念的手段,这是国歌产生的直接原因。

理解这个问题,我们需要把握一个关键词——空间。

一般我们会觉得,音乐是一种时间的艺术,绘画才是空间的艺术。这是从它们的物理属性来看。但是,如果从表达效果来看,音乐能够引发共情和它的空间属性有很大关系。

音乐的空间属性有两种表现:一种是标记空间,另一种是隐喻空间。

先来看看标记空间。

国歌产生,就跟音乐标记空间的属性直接相关,下面我会用两首国歌来为你解释这个问题。标记空间就是说,音乐可以在一个特定的场合里激发听众的共同情绪,然后把这种共同情绪和这个空间定格在一起。在我们要探讨的问题里,这个特定场合就是庆典仪式。当时欧洲的庆典仪式里最常用到的音乐主要就两种:一种是来自宗教赞美诗的大合唱,还有一种军乐里的战歌或者进行曲。他们共同的作用,就是标记了庆典仪式这个特殊的空间。按照这本书里的分类,国歌最主要的来源也就是这两种音乐。对应的,就产生了两种典型的国歌,一个是来自宗教赞美诗的英国国歌《上帝保佑女王》;另一个来自战斗歌曲的法国国歌《马赛曲》。

英国国歌《上帝保佑女王》诞生在18世纪。我刚才提到了,在19世纪,它成了很多国家国歌的母版。那时候的很多英联邦国家,包括澳大利亚和美国,都曾经用这首歌作国歌。不仅是英联邦国家,连沙皇俄国和德国最初的国歌,也都是用它重新填词创作的。到2013年,世界上还有十几个国家的国歌采用了《上帝保佑女王》的曲调。

为什么这首曲子能成为国歌的代表呢?当时有人就说:《上帝保佑女王》那宏伟严肃的形式,那大度庄严的风格,适合所有庆典场合。

这首曲子其实是一种简化的宗教赞美诗,这样的音乐会给人庄严、肃穆的感觉,相当于把宗教仪式的神圣感,搬到了世俗仪式中。但是,要说它就是所有音乐里最适合庆典仪式,最适合当国歌的,也是言过其实了。之所以有那么多的国家都用这首曲子来做国歌,主要原因并不是音乐本身,而是因为英国一开始就把它跟庆典仪式的特定场合绑定在一起了。这就是我刚才说的“标记空间”。

18世纪开始,只要英国女王出现的场合,都会用到这首曲子。这种绑定形成之后,其他国家的人就会觉得,这样的仪式效果不错啊,他们就会开始模仿,也把这首曲子用到自己国家的庆典仪式中。逐渐的,《上帝保佑女王》和庆典仪式之间就慢慢形成了一种固定的关系。这就像今天的婚礼中都用《婚礼进行曲》,阅兵中经常能听到《拉德斯基进行曲》一样,是一种约定俗成。这段音乐,由于和庆典仪式形成了绑定,也就具有了庆典仪式带给人的那种庄严肃穆的感觉,能够引发人们对民族国家强烈的认同。

第二种国歌的典型,是法国的《马赛曲》。它是一首战斗歌曲,是法国大革命期间流传最广、最有煽动性的歌曲。在成为国歌之前,《马赛曲》在当时的法国就有了很明确的政治意味。不过作者认为,《马赛曲》能成为国歌,不仅是因为它的政治意味,更重要的原因是它的节奏。作者说,像《马赛曲》这样的军歌有一种效果,通过强化两拍子的节奏,可以鼓动现场听众强烈的情绪。

这个现象也不难理解,就像今天的摇滚音乐节上,现场的人会很嗨,因为摇滚的强烈节奏能够让人同声齐唱、共同摇摆。战斗歌曲来自军乐。军乐本来就是用节奏来鼓动军队情绪的。18世纪的时候,军乐是战场上用的,目的是让军人的行动整齐划一,比如让所有人同时改变队形,跟中国古代战场上有人敲战鼓是一个意思。高林老师说:军乐就是群众集会天然的伴奏,它简洁激昂的旋律和明确的节拍,能让成千上万的人在一瞬间变成一个集体,就算他们只是坐在音乐厅里听,军乐也能让他们产生一种好像是一起正步走的错觉。这种错觉最直接的体现,就是每年维也纳新年音乐会上《拉德斯基进行曲》奏响时那整齐划一的掌声,就像是进行曲里踢正步的脚步声。你听到刚才那段曲子里的掌声,是不是不由自主地想跟着它拍手。如果人人都想跟着拍手,是不是大家的行动就跟着统一了?所以说,军乐有整合的作用。那如果把军乐的整合作用放到庆典仪式上,它就可以整合那些“在分散的心中跳动着的对祖国的爱,把在场的人都集合在一起”。这话是当时法国的作曲家德彪西说的。

总之,不管是来自赞美诗的合唱还是军乐中的进行曲,他们都有一个效果,就是把成千上万人的声音变成一个声音,激发听众的热情,激发一种好像你我相通的情感。于是,音乐就成了民族在群众心理上的虚拟载体,让所有人感觉自己好像融入了一个“想象共同体”,融入一个属于民族的公共空间里。

好,下面我们再来看另一种情况——隐喻空间。隐喻空间就是说通过象征意义唤起人们对某种空间共通的情绪和感受,引发共情。最典型,就是歌曲表达了怀念或者歌颂祖国大好河山的情感,这些歌曲也能引发人们的强烈的共情,很多都成为了“第二国歌”。

不知道你有没有这种感觉,大部分的爱国歌曲都会唱到大江大河。就拿中国的歌曲来举里吧,最著名的那些爱国歌曲几乎都提到了大江大河。《我的祖国》第一句是:“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”;80年代的流行歌《我的中国心》里,有一句就是“长江长城,黄山黄河”。最近大家常听到的《我和我的祖国》里,也唱到了“我歌唱每一座高山,我歌唱每一条河”。

这不是偶然现象,也不只是歌词表达的意思,而是源于音乐在19世纪的欧洲发展出的一种表达套路。在那时候的欧洲,音乐家特别喜欢用音乐去表现那些能唤起本民族共同记忆的地理空间,包括大山大河、乡村城市,对应到中国,就是长江长城、黄山黄河。音乐简直成了人们宣告领土主权的方式。我来举个例子,对德国人来说,莱茵河是一条重要的地理边界,他们有一首歌叫《在莱茵河觉醒的人》,就把莱茵河当作一条需要保卫的神圣界限。是不是跟我们的《保卫黄河》异曲同工?

当时有很多音乐家认为,每个民族都应该歌颂自己的山川江河,著名的舞曲《蓝色多瑙河》也被理解成一首歌颂祖国山河的歌曲。它在1876年首演的时候,歌词其实和多瑙河没什么关系。到了1890年,有人从乐曲本身获得灵感,把歌词改写成了歌颂多瑙河的内容,最后两句是:多瑙河两岸的故乡,你是我们心中的饰带,财产与鲜血,永远献给你。经过这样的强化,这首歌后来就成了奥地利的“第二国歌”。

你看,这种歌颂本民族土地的音乐起到了一个作用,就是定义文化心理里的领土范围,唤起人们心里对一种想象中的故土的热爱,让民族和自然土地的联结变得具体可感,大山大河,就是连接我们每一个人的纽带。音乐就这样通过“隐喻空间”传播了民族认同。

通过隐喻空间和标记空间这两种方式,音乐就从一种审美娱乐形式,变成了一种传播民族观念的工具。欧洲民族国家的国歌,就是在这个过程中产生的。

好,《国歌》这本书我就讲完了。今天的解读,其实就围绕着两个关键词:一个是固定,音乐表达的意思固定了,而且在那个时候,能够表达民族情感。这是国歌产生的前提。另一个关键词是宣传。民族国家是“想象的共同体”,这种想象是一种集体情绪,但是它并非完全凭空的,音乐就是它的载体。在一战前的欧洲,随着民族主义的兴起,音乐肩负起了时代的使命,又成了传播民族认同的工具。这是国歌产生的直接原因。

在解读的最后,我想请你和我一起思考一个问题:我们平时听到某些旋律的时候,就会有一种感觉,这个旋律很日本、很印度或者很中东。音乐和民族之间真的有一种必然的联系吗?作者的答案是,没有。这也是这本书带给我们的一个很有价值的启示。作者认为:我们回到这段历史,去看音乐和民族的关系,它只是音乐适应自己时代的时候产生的一个结果。音乐中的民族特色,本质上是音乐家把音乐中普遍的美分配给了各个民族。这就像我们拿英语当作一种通用语言,然后去观察中国的文言,觉得文言里有很多独特的现象,就说是汉民族的特点。但是对于古代用汉语的中国人来说,并不存在这些所谓的“特点”。所以说,音乐里的民族特色,其实来自音乐家对差异的取舍。在一战前的欧洲,人们接受了这些音乐家的取舍,形成了某种音乐代表某个民族的观念。这种观念,到今天依然很有影响力。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.从那个时候开始,欧洲的音乐家们开始变得喜欢到各地去采风,到真正的民间去寻找真正属于本土的、民族的旋律。匈牙利作曲家李斯特就用别人搜集来的民间素材,创造了很多匈牙利民族音乐,比如著名的《匈牙利狂想曲》。

2.国歌出现的前提,是音乐的含义固定了,而且能够表达民族情感。

3.如果从表达效果来看,音乐能够引发共情和它的空间属性有很大关系。