《吉卜力的伙伴们》 刘玄解读

《吉卜力的伙伴们》| 刘玄解读

关于作者

铃木敏夫(Suzuki Toshio),日本知名制片人,著名动画制作公司吉卜力的创建参与者与社长,从宣传、营销、发行的角度,与宫崎骏、高畑勋等著名导演共同推出了《龙猫》《千与千寻》《魔女宅急便》等一系列闻名于世的动画电影作品。

关于本书

本书是吉卜力社长首次亲口公开吉卜力30年的奋斗史,从宣传和票房而非制作的角度来解读吉卜力工作室30年来的秘密。全书共分为六章,按照时间顺序介绍了吉卜力自创始以来制作全23部长篇电影作品的历程。每一部作品从题名、宣传语和视觉图的构思,及与其他企业联动宣传活动的这两大方面,具体描述了电影从企划开始到正式上映为止宣传工作的全过程。这本书不仅是吉卜力的成长历程,更是铃木敏夫自身从一个对电影宣传工作一无所知的门外汉,到成为一名成熟的制作人的心路历程。

核心内容

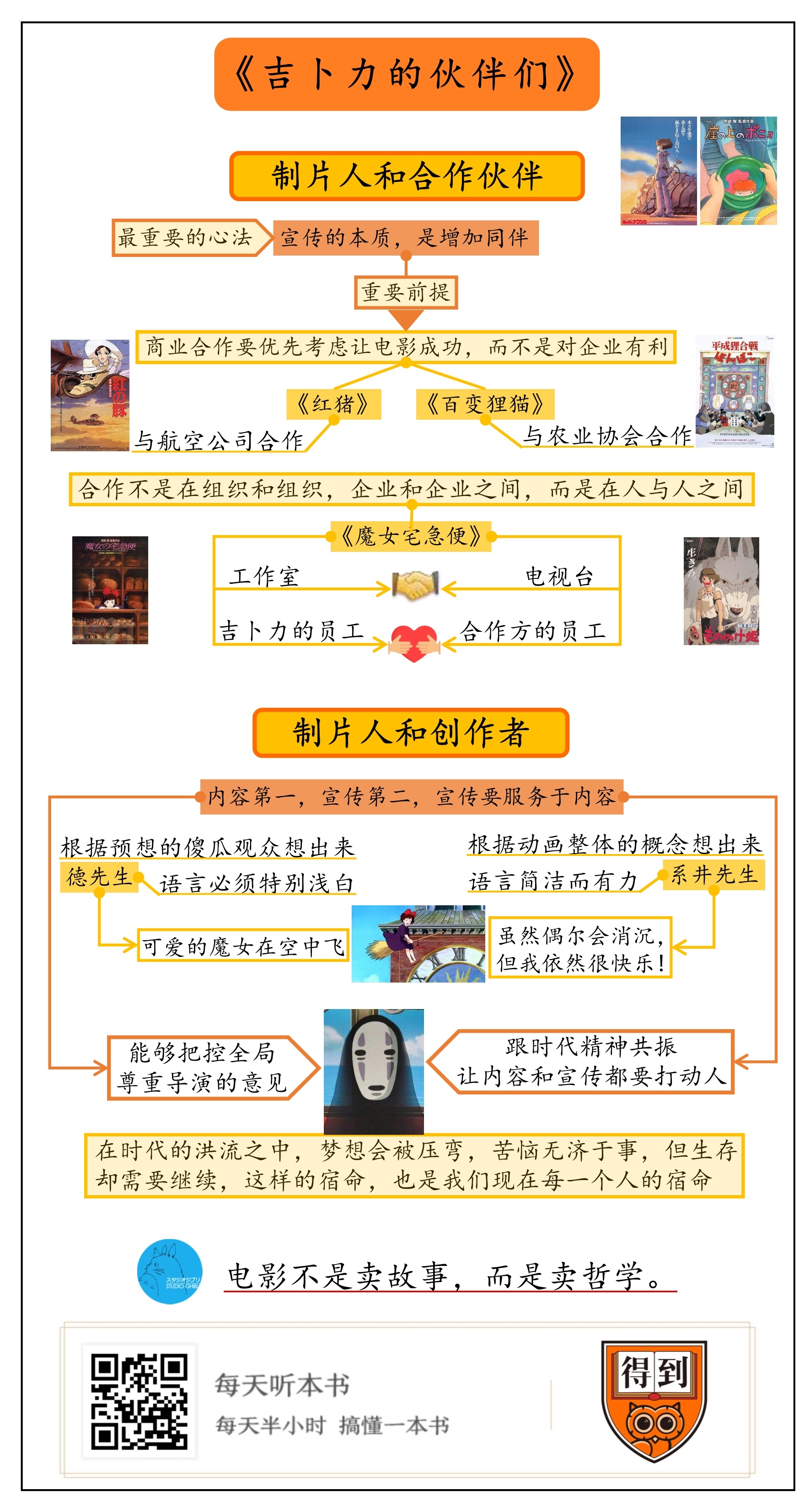

解读围绕铃木作为制片人的工作,分两个部分:

1.制片人和合作伙伴的关系;

2.制片人和创作者的关系。

你好,欢迎每天听本书。今天要讲的书叫《吉卜力的伙伴们》。吉卜力是日本最有名的动画工作室。说起吉卜力,首先想到的肯定是它的核心人物宫崎骏。吉卜力出品的大部分动画电影,都是他导演或者监制的,比如《千与千寻》《幽灵公主》。这些电影都非常成功,既叫好,又叫座。

电影叫好,当然是因为宫崎骏太有才了。不过,虽然宫崎骏一出道就很厉害,但他早期的作品卖得并不好,连经典的《龙猫》,刚上映的时候票房都很惨淡。所以,这些电影叫座,就不完全是宫崎骏的功劳了。

那这个军功章,该由谁来领呢?这就要说到这本书的作者铃木敏夫了。他是吉卜力的社长,他和宫崎骏、高畑勋并称为吉卜力三驾马车,吉卜力那些票房成功的电影,都是他负责宣传和发行的。

今天要讲的这本书,是铃木敏夫的回忆录,书的副标题叫做:我是这样卖宫崎骏、高畑勋的电影的。在书里,铃木先生分享了吉卜力工作室30年来的奋斗故事;复盘了他们推出《幽灵公主》《千与千寻》等等二十多部现象级动画电影的成功经验。他讲到了创作理念、宣传方案、视觉构思等等跟电影宣传有关的各个方面的事,可以说是倾囊相授吉卜力的成功秘诀。

虽然铃木讲的主要是电影宣传,但是他的经验,我们每个人都可以借鉴和参考。

为什么这么说呢?很多人会觉得,曲高就会和寡,好的东西往往不卖座。如果你也有类似的疑问,相信铃木先生的分享能给你带来信心。你会发现,不管是用心,还是深刻,只要方法得当,这些东西是可以让人感受到的,而且,我们不仅可以让人们感受到这些东西、接受这些东西,甚至可以让人们愿意为此买单。

这本书是铃木先生口述回忆录,有人会觉得,整本书有点散,缺乏贯穿始终的逻辑线,不过,这也可以说是本书的一个特色。今天的解读中,我会尽量集中在一点,围绕铃木作为制片人的工作,分两个部分来讲讲书里的主要内容:第一部分是制片人和合作伙伴的关系;第二部分是制片人和创作者的关系。

让我们把时间线拉回到20世纪70年代,二十多岁的铃木敏夫刚毕业不久,进入日本著名的动漫出版公司德间书店,做动画杂志的编辑,负责宫崎骏的漫画《风之谷》。那个时候,年过四十的宫崎骏决心独立制作动画电影,他就成立了吉卜力工作室,但是人手不齐,就请自己的漫画编辑铃木敏夫兼职来做电影制片人。

在四五年的时间里,吉卜力接连做了好几部电影,铃木都参与了,可票房却是一部不如一部。要知道,对吉卜力来说,票房好不好,可不只是挣多挣少的问题,而是生死攸关的大事。吉卜力是独立的动画工作室,一部电影票房不好,未来的新电影就可能拉不到投资,工作室就得解散。宫崎骏经常说要退休,要解散吉卜力,有一个原因,就是他一直都有这种焦虑。

吉卜力电影票房为什么会越来越差呢?

铃木回忆,1980年代,整个日本的电影产业都在走下坡路。在那之前,电影不用做什么宣传,观众也愿意掏钱走进电影院。但是到了80年代,用铃木的话说,好像进入了滞销时代,各行各业为了卖东西都要苦战。但是在出资方看来,票房不好就是吉卜力的问题,甚至有人说,宫崎骏是不是江郎才尽了。

铃木意识到,时代变了,电影要想成功,光靠内容好已经不够了,宣传和内容同样重要。所以,他放弃了编辑工作,加入吉卜力,下定决心要全力以赴地宣传电影。

下决心不难,但是怎么干呢?那个时候,电影宣传这个行业还不成熟,铃木也没什么可以借鉴的经验,真的是摸着石头过河,能试的方法都试了一个遍。比如在宣传电影《风之谷》的时候,他们做了一场选秀活动,用铃木的话说,就是不自觉地使用了组合式宣传。在宣传《哈尔的移动城堡》的时候,他们又用了饥饿营销的策略。

这些方法今天看来也都不新鲜了。铃木自己后来总结,他最重要的经验不是那些具体的方法,而是一条贯穿始终的原则:宣传的本质,是增加同伴。

乍一听,这个道理很朴素啊,不就是朋友多了,路好走吗。但是对吉卜力来说,这就是他们能生存,能做大的黄金原则。要知道,跟迪士尼相比,吉卜力工作室的规模真的是小太多了。刚成立的时候,连制作团队都是临时工,更别说宣传团队了。他们想要把电影做成,必须得靠外界的伙伴,也就是合作方。铃木正式加入吉卜力之后,很快就搭建好了宣传上的黄金组合,吉卜力负责电影制作,东宝公司负责发行,MAJOR负责宣传。可是,只有这些固定的合作方还是不够,一部电影从制作到发行,还需要钱、渠道等等很多资源,他们必须进行更多的商业合作,增加更多合作伙伴。

铃木选择合作伙伴,不是看谁实力更大、出钱更多,而是看对方跟电影的主题是不是贴合,能不能帮助电影扩大宣传。在宣传电影《红猪》的时候,铃木首先想到的合作者是航空公司,《红猪》是一部讲飞机的电影,所以跟航空公司合作顺理成章。宣传《百变狸猫》的时候,他们选择了日本的农业协会。《百变狸猫》讲的是在深山里生活的狸猫,而农业协会是农民的组织,正好相配。而且,农业协会有强大的会员网络,覆盖了大量城市之外的农民。如果这些人都能来看电影,相当于东京之外的地方电影院会场场爆满。最后,《百变狸猫》果然很成功,甚至超过了同一时期在日本上映的迪士尼大作《狮子王》。

这些商业合作能够成功,有一个重要的前提。铃木特别坚持:商业合作要优先考虑让电影成功,而不是对企业有利。你可以把这一条看作吉卜力的交友准则。在早期宣传电影《天空之城》的时候,他们其实犯过这样的错。当时的合作方案只考虑企业,只想着广告怎么打,产品的包装上怎么体现电影形象,结果很失败。铃木后来分析,做电影需要很多钱,制作者会为了钱会向企业屈服,而企业为了广告效果好,会提出很多只符合自己利益的要求。到最后,双方都忘了为什么要合作了。这就是失败的合作。总结了教训之后,铃木坚持,吉卜力跟企业合作,一定要以电影成功为核心,合作只是双方互换资源。铃木认为,只要电影成功了,企业想要的宣传效果,自然就来了。志同才能道合,这就是同伴间的合作。

朋友多了好办事,这是对铃木的宣传心法“增加同伴”的第一种理解。看完这本书,我觉得这句话还有另一层意思:合作不只是在组织和组织,企业和企业之间,更是在人与人之间。增加同伴,就是跟每一个具体人建立联系。

前面提到,铃木离开德间书店,加入吉卜力,下定决心做好宣传,要做的第一部电影是《魔女宅急便》。那时候,铃木对宣传一窍不通,首先想到的就是上电视。于是,铃木找到了日本电视台洽谈合作。谈判很顺利,电视台同意投资《魔女宅急便》,也会协助宣传。合作谈成之后,铃木很高兴,但是电视台的人向铃木提了一个让他感到很奇怪的请求。他们说:铃木先生,吉卜力有很多周边产品吧?你多带些到日本电视台来。

为什么要这样做呢?电视台的人解释说:虽然上层同意合作,但是这不等于台里所有人都会配合。想要把宣传效果最大化,就得让各个节目组的人都知道这件事。铃木就抱着一大堆吉卜力的周边,在电视台里四处奔走。这样奔走也很有成效,日本电视台的很多节目都为《魔女宅急便》打了通告,还播出了《龙猫》等几部旧作来配合宣传。电视台的人还帮他们策划了一期特别节目,拍摄一群13岁的小女孩玩魔女宅急便的游戏,同时请宫崎骏来讲解电影的制作过程。真的是360度全方位的配合。

这样的配合,绝对不是上级领导一句话就能实现的,而是需要每一个部门的人都把宣传电影当作自己的工作。宣传一部电影需要调动很多资源,铃木要跟无数的人打交道,除了电视台的导演、制片,还有发行方、广告文案等等。铃木不仅跟合作方建立良好的关系,更和其中每一个具体的人展开密切的合作。比如在书中经常出现的文案系井先生,他是吉卜力的御用文案。虽然系井先生一直不是吉卜力的员工,但是铃木跟他的关系,可以说是不是同事,胜似同事。

对吉卜力来说,每推出一部新电影,都是一个全新的局。所谓局,就是让各种资源围绕目标的协作关系。想要把事情做成、做好,不能墨守成规,要有破局思维。破局,其实就是要重新定义资源。我们再回头来看铃木的心法:宣传的本质,就是增加同伴。这句话看似朴素,其实是把宣传中的所有合作方,重新定义成了同伴,是一种破局思维。

接下来,我们来说说制片人和创作者的关系。

宣传电影,一般都是能多露出就多露出。但是刚才也提到了,吉卜力在宣传《哈尔的移动城堡》,却采取了完全相反的策略,在电影上映之前,全面封锁消息。铃木为什么这么做呢?他并不是事先想好,觉得饥饿营销更适合这部电影,而是因为宫崎骏生气了。

据说宫崎骏看到宣传方案之后,勃然大怒,说:上映之前就放出去这么多消息,大家还能来看吗?铃木觉得,宫崎骏发脾气,是因为不服气。他们的上一部电影《千与千寻》取得了巨大的成功,坊间就有传言:电影这么卖座,全靠宣传。所以宫崎骏就发话,说这次电影不做宣传。他是要证明他的电影不靠宣传,也能成功。

听到这儿的时候,你会不会觉得很好笑,宫崎骏还真是小孩子脾气。不过,宫崎骏这么想也是有原因的,因为他觉得电影的内容和宣传是两件不相干的事,而且,这两件事可能是矛盾的,当时,很多创作者都抱有类似的想法。吉卜力的另一位动画大师高畑勋,对宣传比宫崎骏还要警惕。铃木曾经负责宣传高畑勋的电影《岁月的童话》。电影讲的是一个27岁女孩到乡间度假,一边享受乡村生活,一边回忆童年往事。一听就是一部很文艺的电影。这样的电影取得很好的票房成绩,按理说,导演应该格外高兴才对。没想到,高畑勋的反应是:这种类型的电影票房这么高是怎么回事?总觉得有点诡异。

在高畑勋看来,只有真正理解电影的人,才能真心享受电影,不合适的宣传只会让人误解电影。所以他偶尔会对铃木的宣传方案唱反调。比如他2014年的电影《辉夜姬物语》,铃木费心想出了一条文案,主题是“公主的罪与罚”,很多人看了都说好,但是高畑勋就不同意。他说,这个主题是他一开始的想法,现在故事的内容已经改变了,就不能再用这样的宣传了。

我们该不该根据内容来修订宣传方案呢?宣传和内容到底什么关系?

对于很多做广告宣传的人来说,这都是个难题。在铃木看来,宣传和内容应该是一体的,而且他很肯定,内容第一,宣传第二,宣传要服务于内容。

铃木刚开始做制片人的时候就发现,很多过去做广告宣传的专业人士都不注重内容。他们认为,比起传达作品的世界观,煽情的名字和漂亮的文案更重要。表明自己观点最好的方法,就是塑造一个敌人,铃木为了表达自己的观点,就在回忆录中塑造了一个敌人,他就是吉卜力电影宣传合作方的策划负责人、MAJOR公司的德先生。

他们最早合作的电影是《风之谷》,当时铃木还不懂宣传,写了一条听起来很晦涩的文案,立刻被德先生否决了。德先生说,这条文案太文艺了,观众不会想进电影院的。而德先生想出来的文案是:少女的爱呼唤奇迹出现。

这句文案不能说不对,但是有点偏离作品的主题。通过这句话,德先生教会了铃木一个道理,想要让电影卖座需要适当的牵强附会,但是,铃木内心并不完全认同德先生的理念。在铃木看来,如果做宣传只是说一些跟电影无关的漂亮话,甚至曲解电影,就不会打动人,也就是不为内容服务的宣传。宣传是把作品贩卖给别人的工作,这种工作做久了,就会陷入虚无主义。所以德先生会把观众当傻瓜,他认为海报上的语言必须特别浅白,比如说呼唤爱,见证奇迹,这样观众才看得懂。但是这样的文案是没有力量的,也不能打动观众。铃木内心更认同系井先生的文案。我想先念几句,请你感受一下他的风格。

《红猪》的文案:只要起飞,就能看到!

《幽灵公主》的文案,就三个字:活下去!

《千与千寻》的文案是:唤醒活下去的力量!

《悬崖上的金鱼姬》的文案是:幸好降生在这个世界上!

你看,每一条都是既简洁又有力。

我们再来做个对比,《魔女宅急便》的文案,德先生文案重点是:“可爱的魔女在空中飞”,或者“宫崎骏蛰伏数十年的构想”,全都是套路化的表达;而系井先生的文案是:虽然偶尔会消沉,但我依然很快乐!

乍一听,你可能不知道这句话要表达什么,但是配上海报和主题歌,你就会觉得,嗯,就该是这句话。因为这句话精准地捕捉到了电影里最打动人的那种情绪。《魔女宅急便》不是一个有关魔法故事,而是一个小女孩的成长故事。我来简单给你讲一下,13岁小魔女琪琪骑着扫帚离开家乡,来到海边的一座大城市。这里的人没有像她预想的那样,因为她是魔女而接纳她,甚至觉得她阻碍了交通。琪琪为了生活下去,决心适应城市生活。她遇到很多困难,最后连魔法都失去了。但是,琪琪决定乐观面对,她认识到:不管怎么样,都要好好生活。这是琪琪内心的成长,也是我们每个人在进入社会的时候,都要经历的心理过程。说到这里,你大概就能理解文案中的“偶尔会消沉”,但“依然很快乐”是什么意思了。

系井先生的文案都是反复看了动画的分镜图之后,根据动画整体的概念想出来的。而德先生的文案,是根据他预想的什么都不懂的观众想出来的。在铃木看来,这就是他们之间的根本区别。

正是因为铃木坚信宣传要为内容服务,所以他特别尊重导演的意见。高畑勋说“希望修改广告文案”,他同意;宫崎骏说“不做宣传”,他也同意。在他看来,吉卜力的目的不是为了大量生产热门作品,也不是为了发大财,所有一切的努力都是为了能够继续做电影。三十年来,他们做了十几部电影,他一直非常注意,这个顺序千万不能搞错。

不过,铃木并不是说宣传要为内容马首是瞻,他能够这么自信地以内容为重,是因为他能够把控全局。作为制片人,他很早就开始介入电影的创作中了。他介入的程度也很深,最夸张的一次,是说服宫崎骏修改了《千与千寻》的剧本。

宫崎骏最初构思的《千与千寻》,讲的是小女孩千寻和小白龙的故事,主要情节是千寻和小白龙互相帮助,打败了神秘世界里的坏人汤婆婆和钱婆婆,找到了各自的名字,也找到了自己。铃木说,他们在讨论剧本的时候,他觉得这个剧本故事太普通了,一点都不来电。

宫崎骏马上就想到了新方案,就是启用无脸男。如果你看过《千与千寻》,应该会对那个披着黑袍带着白面具,一脸茫然的角色印象很深。无脸男原本是个连名字都没有的配角。宫崎骏在铃木质疑他的时候,突发奇想,编出了一个无脸男吃下无数东西变得肥大,大闹澡堂的故事,也就是我们现在会在电影里看到的情节。

一般人肯定会觉得,宫崎骏的第一个故事更温情,更容易理解,也会更卖座。但是铃木很肯定,那个故事没办法成为大卖的电影。为什么呢?

在铃木看来,不管是电影的内容,还是电影的宣传,说到底,都要打动人。怎么才能打动人呢?最核心的一点,就是跟时代精神共振。

铃木回忆道,二战之后那段时间,日本电影都是以克服贫穷作为主题,比如黑泽明的电影就是这样,所以他是伟大的导演。到了20世纪末,日本有过一次大震荡,泡沫经济崩溃、阪神大地震……这一系列事件之后,整个社会都被不安的情绪侵蚀。吉卜力那个时候的电影,其实都是在回应这种社会变化。

想要用动画来描绘社会心理是很难的,但是宫崎骏设计出了无脸男,这个非常具体的角色,完美解决了这个问题。无脸男可以说代表了当时日本人普遍的心理感受。他不知道自己是谁,甚至找不回自己是谁。他会被一点点的善意吸引,也会被这善意异化。还好,他最后找到了能够安身的地方。在整个社会焦灼不安的氛围里,这样的结局,一定会有抚慰人心的功效。宫崎骏说过一句话:在时代的洪流之中,梦想会被压垮,苦恼无济于事,但生存却需要继续,这样的宿命,也是我们现在每一个人的宿命。这句话,大概可以看作是对无脸男这个角色的注释吧。

铃木做宣传,就是要找到电影里这样的点,然后用最直观的方式,把它传递给观众。所以,在《千与千寻》的海报上,我们看到的不是千寻和小白龙牵手的画面,而是略显茫然的千寻,和背后阴暗角落里的无脸男。铃木懂得电影,也懂得要进来看电影的人,他能把链接两者的那个关键信息,变成一句文案、一张海报,简洁地呈现在所有人面前,让人瞬间感知到它要传递的信息。这样,观众就能够带着兴趣或者共鸣,走进电影院里。

他自己总结道:制片人的工作就跟侦探差不多,经常要探究作家到底想要做什么,还要探究现在是什么样的时代,再以这些为基础考虑如何做宣传。他说:电影卖的不是故事,而是哲学。

好,《吉卜力的伙伴们》就讲到这里。吉卜力是一家神奇的动画公司,它的规模很小,人最多的时候,也只有300人左右,跟迪士尼可完全不是一个量级,但是在20世纪末,他们却能够撑起动画产业的半壁江山。铃木敏夫在这本回忆录里,从制作者和运营者的角度,而不是艺术家的角度,为我们总结了他们的成功经验。这些经验,都是很朴素的道理。而真正做实事的人,坚守的往往都是这样朴素的道理。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.宣传的本质,就是增加同伴。这句话看似朴素,其实是把宣传中的所有合作方,重新定义成了同伴,是一种破局思维。

2.制片人的工作就跟侦探差不多,经常要探究作家到底想要做什么,还要探索现在是什么样的时代,再以这些为基础考虑如何做宣传。

3.电影卖的不是故事,而是哲学。