《丑的历史》 吴彩鸾解读

《丑的历史》| 吴彩鸾解读

关于作者

翁贝托·艾柯,意大利著名美学家、符号语言学家、哲学家、历史学家和文学评论家,被誉为“当代达·芬奇”。他在欧洲已成为知识和教养的象征,人们都以书架上有一本艾柯的书为荣。他那种“对花言巧语的厌恶、从不过激、从不做夸大其词的断言”的治学风格,潜移默化地影响着一代又一代读者。

关于本书

本书以丰富的图文资料展示了丑的种种形态,还原了人类对丑的审美观念史,并将丑从美的附庸地位中拯救出来,梳理出其自成体系的发展脉络,第一次给予“丑”独立而自尊的地位,也借此提醒我们反思人性的复杂。

核心内容

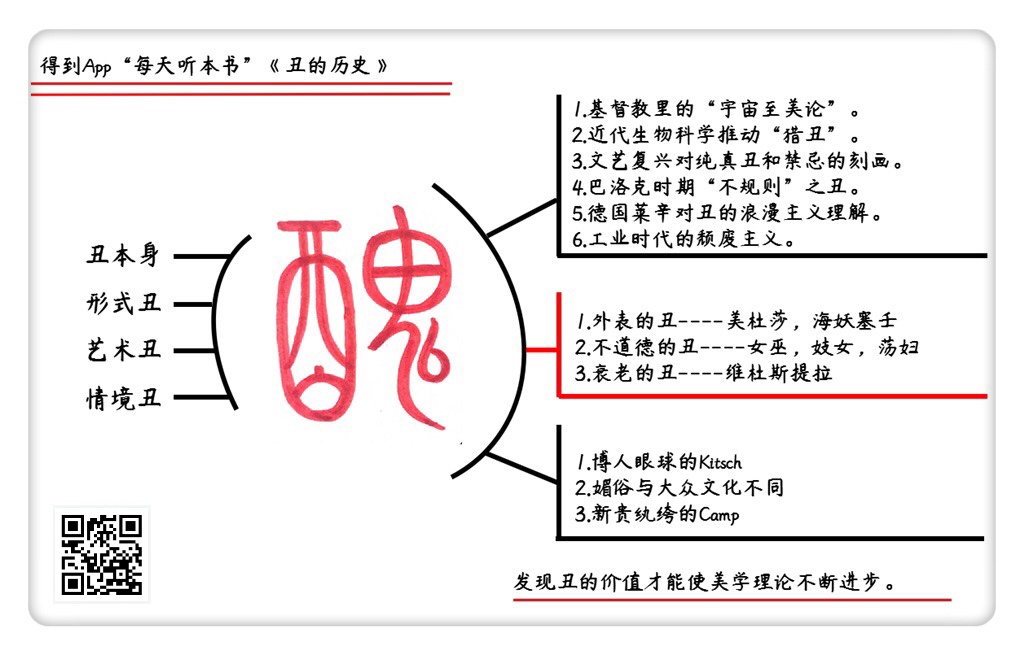

本书将丑分为四种类型:第一种是丑本身,比如呕吐物和尸体;第二种是形式的丑,比如不合比例的五官;第三种是艺术对丑的刻画,比如画家笔下的尸体;第四种就是情境的丑,比如阴森的楼道,或者忽明忽暗的房间。可见丑不能简单概括为美的反面,它存在于视觉、心理和伦理等各个方面,也会化身为恐怖、阴森、邪恶和下流。

丑是审美中非常重要的一部分,也是长期被忽视和低估的一部分。丑不仅不是美的附庸,还自成体系,有着更复杂、更丰富的规律。比如价值观解体的时代会出现媚俗,而宗教气氛浓厚的希腊世界与基督教世界则将丑视为和谐宇宙的一部分。到了艺术昌明之时,包括丑在内的一切事物都被重新拿来审视,当创造美的能力足够充沛的时候,美丽的刻画可以令丑陋重生。所以说不认识丑,就难以全面认识我们的文明。因为丑不只是独立于人的客观存在,还是我们内心罪恶的一种反映。

你好,欢迎你每天听本书。今天为你解读的这本书是《丑的历史》,我会用大概23分钟的时间,为你讲解这本书的精髓:对丑的审视标准如何随时间、文明的不同而变化。女性作为审丑客体,如何跟随美学源流的演进展现出不同的形态。

我们正处在美与丑相互混淆、难以分辨的时代里,不了解丑的历史,就不会知道今日的审美从哪里来,也不会明白为什么失去了丑,我们的艺术将减少一半魅力。丑比你看到的更变化多端,比你想象的更深刻和复杂,我们今天的审美甚至已经被丑占据了,你相信吗?

本书名为《丑的历史》,作者在开篇就很明确地表明,西方文化与中国、印度、日本等地的东方文化很难类比。所以确切地说,这本书讲的是“丑的西方史”。从以希腊文化为代表的古典时代,到人们去电影院观看《生化危机》的今天,丑是如何站在我们忽视的角落里,变换着各种形象,对我们的文明起作用的。

在讲述丑的历史之前,我们先要搞清楚丑的概念。美学家罗森克·兰茨是现代丑学的奠基人,他在《丑的美学》一书中提出丑是美的附庸,认为“丑只因为美才存在。丑是相对的,因为它不能以自身为衡量尺度,只有美才是衡量它的尺度”。尽管本书作者多次引用了前辈罗森克·兰茨书中的片段,但他并不完全赞同这种观点。恰恰相反,作者认为不能把丑简单地概括为美的反面,丑是自成体系的。丑不是作为美的陪衬而存在,它自身有更复杂、更丰富的规律等待我们去发掘。所以在这本《丑的历史》开篇第一章作者就反问:这是一个由美主宰的世界吗?答案当然是否定的。早在爱美的希腊人那里,阴森恐怖的怪物和巨人就是神话中不可忽视的存在了。

本书将丑分为四种类型:第一种是丑本身,比如呕吐物和尸体;第二种是形式的丑,比如不合比例的五官;第三种是艺术对丑的刻画,比如画家笔下的尸体;第四种就是情境的丑,比如阴森的楼道,或者忽明忽暗的房间。可见丑不能简单概括为美的反面,它存在于视觉、心理和伦理等各个方面,也会化身为恐怖、阴森、邪恶和下流。

本书作者翁贝托·艾柯被称为百科全书式的作者,他写过小说和散文,研究符号学理论,还精通历史和哲学,是不可多得的全能学者。本书扉页有一张作者照片,2007年元宵节摄于北京,照片中的翁贝托面对镜头含蓄地微笑,眼神温和又幽默。看到这样的学者,你会很想和他聊几句,哪怕是问些愚蠢的问题,也觉得他会给你一个意味深长的答复。可惜翁贝托已于2016年因癌症去世,我们能与之交流的方式,只有阅读他留下的作品了。

在今天这期音频中,我会从以下三个部分对这本书进行解读。第一部分介绍丑在艺术史上的几次胜利;第二部分来讲对我们印象最深刻的一种丑:女人的丑;第三部分介绍与我们关系最近的一种丑:媚俗。

我们先讲一下丑在艺术史上的几次胜利。一提到丑,大家都认为是失败和负面的,没有人愿意与丑相提并论。但实际上,丑在审美中获得过几次明显的、意义深远的胜利。不了解这几次胜利,就不能说真正地了解丑,甚至也错过了有关美的内容。

丑的第一次胜利来自基督教世界的“宇宙至美论”。既然上帝创造的宇宙至善至美,那么邪恶的存在也必然有其道理。经院哲学认为畸形和罪恶对整体的和谐有帮助,就像自然界的明暗对比和绘画中的光影比例一样。更经典的一个例子是,基督受难的形象总是浑身血污,面孔因痛苦而扭曲,但越是如此,基督的神性之美就越深入人心。这不就是一种明暗对比,一种痛苦与伤痕的价值所在吗?所以黑格尔在《美学》一书中也说明,“你不能用希腊那种美的形式来刻画基督遭受鞭打的情景”。所以从那时开始,作为产生和谐与美的必要条件,丑在宇宙中的价值被承认了。

丑的第二次胜利是在近代生物科学昌明之后,怪物对人们的威慑力大大减弱,取而代之的是人们被激起的好奇心。越是奇形怪状的东西,越能引起观看者的兴奋和想象。人们不再单纯地去看待一个怪物的美丑,而是怀着科学探索精神,试图去分析和记录它们,因此产生了《怪物与异象》《怪物志》等猎奇的书籍。这一次,丑借着人们的好奇心,以生物科学之名,开始在人们的视线里大摇大摆。

丑的第三次胜利是在文艺复兴时期。下流,这种行为上的丑陋,通过文学作品的描写,成了讽刺的得力武器。与此相对应,中世纪作品中丑陋的农奴形象与丑巨人,也被升华为机智的农民与新时代的英雄。《论丑》一书的作者罗科通过对动物产仔这样最丑事物的思考,认为某些丑是一切好事的开始,并提出自然之丑是一种好丑的说法。可见丑或许也有善恶之分,在文艺复兴思潮的影响下,具有正面意义的好丑不再使人厌恶。新艺术更是将下流从丑当中提炼出来,对纯真的丑和禁忌进行美丽的刻画。比如塞万提斯的小说《唐·吉诃德》,描写了一位被丑化的落魄骑士,他想入非非不务正业,但事实上,这本书写的是西班牙黄金时代的结束与骑士精神的消亡。

丑的第四次胜利是在巴洛克时期。巴洛克一词原意是“不合常规”,特指形状不规则的珍珠。这个词最初用来形容“缺乏古典主义均衡特性的作品”,后来成为一种宁可打破形式均衡,也要表现强度的艺术形式。巴洛克艺术家对中规中矩地模仿自然之美失去了兴趣,于是开始反过来喜欢超乎寻常之物,探索暴力、死亡与恐怖的世界。在这一时期,作家笔下的爱能够超越美丑的对立,传统美的特征被一一否定。苍老的男女、苍白的尸体被满怀善意地歌颂,对痛苦与皱纹的描写不再刻薄,而是充满了深深的同情。所以这一次,是巴洛克之美超越了善恶,打破了客观的模型,通过丑陋与死亡来表达美与生命力。人们不再对丑深恶痛绝,而是发现了它的温柔。

丑的第五次胜利源于德国人莱辛,他崇尚亚里士多德和莎士比亚,认为不同艺术门类在表达上各有差别。本书作者翁贝托指出,莱辛的《拉奥孔,论画与诗的界限》是美学领域第一次对丑做彻底的思考。拉奥孔是希腊神话中的人物,他因为在特洛伊战争中触怒神灵,与两个儿子一起被海蛇绞杀而死。希腊时期的拉奥孔大理石群雕便以此为题材,以金字塔形的优美结构,表现出被巨蛇缠绕而面临死亡的父子三人。莱辛通过分析奥拉孔题材的诗歌和雕塑,提出了“丑的现象学”,也就是说丑在不同艺术中有不同表现,并且这种表现是十分困难的。

与此同时,人们对“崇高”一词的讨论,彻底改变了丑在美学研究中的地位。离开了恐怖、威胁、荒凉、可怕、痛苦这些有形或无形的丑,崇高就不可能产生。所以后来尼采把崇高定义为“将恐怖附着于艺术手段”。而崇高正是希腊戏剧优秀艺术的重要组成部分。由此可见,丑不仅可以令我们厌恶,还可以实现审美的价值。以上,是浪漫主义者对丑的贡献。

丑的第六次胜利在工业时代来临之后,劳工阶层兴起,新闻业开始制造大众文化。对科学的崇拜和唯美思潮令颓废主义者们厌恶。颓废作家喜欢收集令人吃惊的作呕的事物。这种感觉在魏尔伦的诗中被形容为“一切事情都已有人说过,一起快感都已有人试过,一饮而尽,只剩残渣。如今能做的事只剩纵身投入极度亢奋的想象带来的感官享受”。在这里,丑成为颓废主义者手中的利剑,标志着他们与工业社会的彻底决裂。这种方式到了前卫运动那里,催生了以丑为名的新美学的典范。美与丑的界限被彻底模糊了。

上面为你讲述的就是第一个重点内容,丑的几次胜利。我们可以看到,经过这几次胜利,人们逐渐认识到丑不是美的附庸,而是自成体系的。人们对丑的态度也从原来的深恶痛绝,变成试着欣赏它的温柔甚至狂热地推崇丑。

聊完了丑的胜利,我们来看一看女人的丑。女人的丑和女人的美一样,往往最容易引发人们的兴趣,是审美中不可或缺的题材。如果你翻开《美的历史》这本书,会发现某些女性形象似乎是专门为美而生的。但这并不表示女人的形象只与美丽有关,恰恰相反,正是因为女人与美丽这个词语之间的某些联系,人们更乐见其丑。一个赞美少女之美的人,很可能转身就奚落丑女之丑。

这种微妙的心态也在审美中起作用,所以女人的丑,是所有丑当中不可忽视的一部分。作者翁贝托指出,女人的丑大概分为三种:外表的丑,比如用毒蛇做头发的美杜莎;不道德的丑,比如妓女和荡妇;衰老的丑,比如老妇人。不论女人的丑在艺术中是怎样表达的,都离不开这三种形式。不得不说艺术家的想象力到了这里,突然变得狭隘又贫乏。

翁贝托也意识到了女人之丑的重要性,所以全书专门有一个章节来讲女人的丑。他认为从古典时期到巴洛克时期,艺术作品中出现的丑女形象,很大程度上来源于反女性的传统。“女人之丑,透露她们内在的恶毒和邪门的诱惑力量”,是这一时期很受欢迎主题。比如,罗马诗人贺拉斯说,“她那用鳄鱼粪调制的染发剂与汗俱流”。公元1世纪的马提雅尔说,“你比三百个执政官活得都久,维杜斯提拉,你这个老丑女”。但丁的《地狱》里将海妖塞壬形容为说话结结巴巴的、恐怖的、散发着恶臭的女人,薄伽丘在《科巴丘》中写道:女性是一种不完美的动物。这些充满攻击性的例子,已经是当时文学作品中比较委婉的一部分。

在各种对女性的仇视中,最典型的例子就是对女巫的谴责。掌握巫术的人本来不分男女,但在基督教世界里,只有女人会和魔鬼勾结。所以在前面说到的女人的三种丑中,女巫首先就占了不道德之丑。在诸多描述女巫的文献当中,这种不道德的内在的丑恶,被细化为信仰的薄弱和肉欲的泛滥。伴随着这种灵魂之丑,女巫们的外表也好不到哪里去,人们甚至反过来推断,将外表有瑕疵的女人默认为女巫。在史上著名的萨勒姆女巫事件中,最开始被指认为女巫的三个人分别是:黑人奴隶蒂图巴、无家可归的乞丐萨拉·古德和贫困的老妇人萨拉·奥斯本。她们都是处境较差且不够美丽的女性。所以作者也指出,在绝大多数有关女巫的案例中,被判接受火刑者因为长得丑而不得不背上会巫术的罪名。

但容貌美丽就能逃脱女巫的罪名吗?在处决女巫的审讯记录里面,可以找到“很美”或者“很丰满”这样的形容词。基督教世界早就有对女性美色的批判,著名神学家德尔图良认为,“美貌的吸引力和出卖身体常常是同一回事”,也就是把女人外表的美与灵魂丑恶归为同类。在1560年至1680年的英国埃塞克斯郡,共有291名行巫者被处死,有268名是女性,我们能说这么多无辜女子都是因为外表太丑或者灵魂有污点而被处死的吗?当然不能,这种以女性外表之丑或者灵魂之丑为托词的猎杀活动,背后作祟的是人性的丑陋。

历史上对女性之丑的形容,除了仇视女性的传统以外,还有一种,就是以丑女形象为载体,去表达一种观点或情绪。女性作为艺术审美中的客体,已经不算什么新鲜事了。但一个美女和一个丑女所唤起的感觉不同,后者所带来的刺激更为强烈,所以现代艺术更偏爱丑陋的女人。

作为载体的丑女形象也不外乎之前提到的外表的丑、衰老的丑,以及不道德的丑。在文艺复兴时期,诗人借女人的年老色衰来反思美的消亡;巴洛克诗人频频赞美斗鸡眼和麻脸的丑女,因为女人的缺陷成为了感官刺激的来源;浪漫主义艺术家则偏爱患肺结核的少女和临死的美女,借此歌颂死亡的病态之美;工业革命之后,人们发现了工业之丑和道德的沦丧,却借由美丽而不道德的女性来表达,说她们金玉其外败絮其中;颓废主义宣扬丑的放纵,在绘画或文学中不断描绘妓女、情色以及死神般的女神。

上面为你讲述的就是本书的第二个重点,令人印象深刻的女人之丑。不论女人之丑在艺术作品中被如何表达,都离不开外表的丑、衰老的丑和不道德的丑这三种形式。

看完了女人之丑,来聊聊我们最熟悉的一种丑:媚俗。媚俗产生于大众文化,又反过来丰富了大众文化的多样性,与我们的生活最为息息相关。媚俗来源于德文 KITSCH ,也可以音译为刻奇。KITSCH 最早出现于19世纪下半叶,指的是庸俗的垃圾,而这种垃圾,被提供给想要快速而轻易地获得美感经验的人。叔本华也间接定义过媚俗,他认为真正的艺术,应当超越意志的好恶,使事物成为被安静观赏的对象;而媚俗的事物,直接吸引人的意志,使观看者为之兴奋,这种兴奋抛弃了艺术的目标。作者后来也提出了自己对媚俗的定义:媚俗不是以产生有刺激或者吸引力的效果为目的,也不是重复已出现过的风格元素,媚俗是对自身产生效果的功能自说自话,卖弄有名无实的体验,并且毫无保留地把自己当成艺术品出卖。

举个很简单的例子,凡·高在创作《星空》这幅画的时候,完全处在一种自我表达的状态中,他并没有去考虑画廊老板是否会喜欢这种颜色,他只考虑这种配色是否符合他心中的艺术理想。而在凡·高出名之后,模仿他画作来挣钱的人,就是媚俗。

既然媚俗是想要被卖出的所谓“艺术品”,是廉价的审美体验,那么我们顶多可以说它不美、不艺术,又为什么被作者归入丑的范围呢?回答这个问题时,作者指出,媚俗有种虚妄的色彩,这种虚妄背后是伦理的罪恶。媚俗之人不能只用审美标准来衡量,因为他已经是一个有心造恶的罪犯。一个媚俗之人,追求的不是美,而是美的效果,这是美学上的罪恶。而且媚俗总在价值解体的历史时期格外繁荣,而这样的时期,是以罪恶感和焦虑感为基础的。如此看来,媚俗还仅仅是“不够艺术”这么简单吗?

再来说说坎普。坎普一词是英文 Camp 的音译,在《牛津英语词典》中被定义为“豪华铺张的、夸张的、装模作样的、戏剧化的、不真实的”。坎普与媚俗不同,但坎普在一定程度上拯救了媚俗,因为某些被视为坎普的艺术作品,的确可以算媚俗之作。听到这里,你可千万别为这两个抽象名词发晕。我们刚才已经举例说明了什么是媚俗,而坎普,虽然难以被把握和形容,但你的生活中处处充满了坎普的痕迹。比如,年轻人往往不喜欢广场舞,但在综艺节目上,某个你熟悉的明星突然跳起了广场舞,这时我们一般的反应不是反感而是觉得搞笑,这也是坎普的一种。

本书作者认为,坎普源于精英文化对庸俗文化的拯救,精英文化开始欣赏某一类的丑,甚至用丑来代替美的位置。自此,美与丑不再像古典时代那么非黑即白,因为你很难再说美就是好的,丑就是坏的。《坎普札记》的作者苏珊·桑塔格用了一个恰当的比喻:坎普是新派的纨绔子弟。“纨绔子受到了优越且富裕的教养;他的姿态要么倨傲,要么厌倦。他寻求那些稀有的、未被大众趣味糟蹋的感觉”。 老派纨绔子弟的乐趣在拉丁诗歌、稀有酒类和天鹅绒上衣上,但新派的纨绔子弟,也就是坎普的爱好者,他们的乐趣在那些最通俗、最常见的大众乐趣上。老派的纨绔子弟面对粗俗时,厌恶地皱着眉头,用洒了香水的手绢捂住鼻子,而新派的纨绔子弟热爱粗俗,他们努力去闻那些恶臭,并为自己坚强的神经洋洋得意。

这是个极端的例子,实际上,坎普爱好者不是粗俗的爱好者,他们只是更加包容,因为他们只想去品味而不是去批判,所以坎普也可以被称为一种“温柔的情感”。虽然欣赏媚俗之作,并且热爱粗俗,但坎普仍然认可良好的趣味,只不过相比传统审美,它认可了对劣等趣味的良好趣味。比如夸张的不规则的首饰,印着粗俗俚语的衬衫,专门用来模仿伤口的文身贴,恶搞的微信头像等等,这些东西在我们父母眼中不伦不类,但不妨碍我们自己以欣赏和趣味的眼光看待它们。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了,下面,来简单回顾一下今天为你分享的内容。

在搞清楚丑分为丑本身、形式的丑、艺术对丑的刻画以及情境的丑之后。我们首先了解了丑在审美中的几次胜利。从基督教世界认识到丑属于整体和谐的一部分,到文艺复兴之后,下流成为艺术家的表达方式,怪物满足了人们的好奇心,再到巴洛克与浪漫主义时期人们打破古典美的范式,去探索恐怖与崇高,最后再到颓废主义和前卫艺术那里,丑替代了美的位置,与艺术家们朝夕相伴。在这个漫长过程中,人们认识到美与丑的复杂关系,使它们的界限不再分明。

其次我们讲到了女人的丑,尤其是在古典时代,这种丑一方面源于对女性根深蒂固的仇恨,最极端的例子就是中世纪有关女巫的谣言。另一方面源于各种艺术思潮对女性形象的借用:衰老病重女人的丑,刺激了浪漫主义与巴洛克艺术家的情感,也令文艺复兴时期的人们联想到美的消亡;妓女则被工业时代的艺术家拿来指责道德的沦丧。

最后我们讲了大众文化产生的媚俗,以及坎普艺术对媚俗的独特品味。媚俗无疑是丑的,因为它反映了所处时代罪恶的骚动。但坎普解构了一切,它以纨绔子弟的喜剧精神,表达了一种可以容纳粗俗的感受力。

读罢本书,你会发现在寻找美的漫长过程中,人们迎头却碰上了丑;或者在表达美的过程中,不自觉地借用了丑的外形;或者沉浸在丑当中时,却发现这是美的所在;又或者发现神龛中所供奉的美一点也不美,那亦正亦邪的形象,竟然是自己的影子。这种逐步意识到丑之价值的过程,是美学理论史不断进步的过程,也是人们从古典世界进入现代世界,甚至后现代世界的过程。

撰稿:吴彩鸾 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.不能把丑简单地概括为美的反面,丑是自成体系的。丑不是作为美的陪衬而存在,它自身有更复杂、更丰富的规律等待我们去发掘。

2.不论女人之丑在艺术作品中被如何表达,都离不开外表的丑、衰老的丑和不道德的丑这三种形式。

3.坎普源于精英文化对庸俗文化的拯救,精英文化开始欣赏某一类的丑,甚至用丑来代替美的位置。自此,美与丑不再像古典时代那么非黑即白,因为你很难再说美就是好的,丑就是坏的。