《AI联结的社会》 猛犸解读

《AI联结的社会 》| 猛犸解读

关于作者

这本书的作者包括曾兼有政府政策制订背景和信息科学背景的福田雅树、兼任政府信息审查工作和法学研究工作的林秀弥、拥有信息学学位从事法学研究工作的成原慧,以及其他二十多位来自AI研究、法律、信息安全、信息传媒等不同领域的研究者和工作者。

关于本书

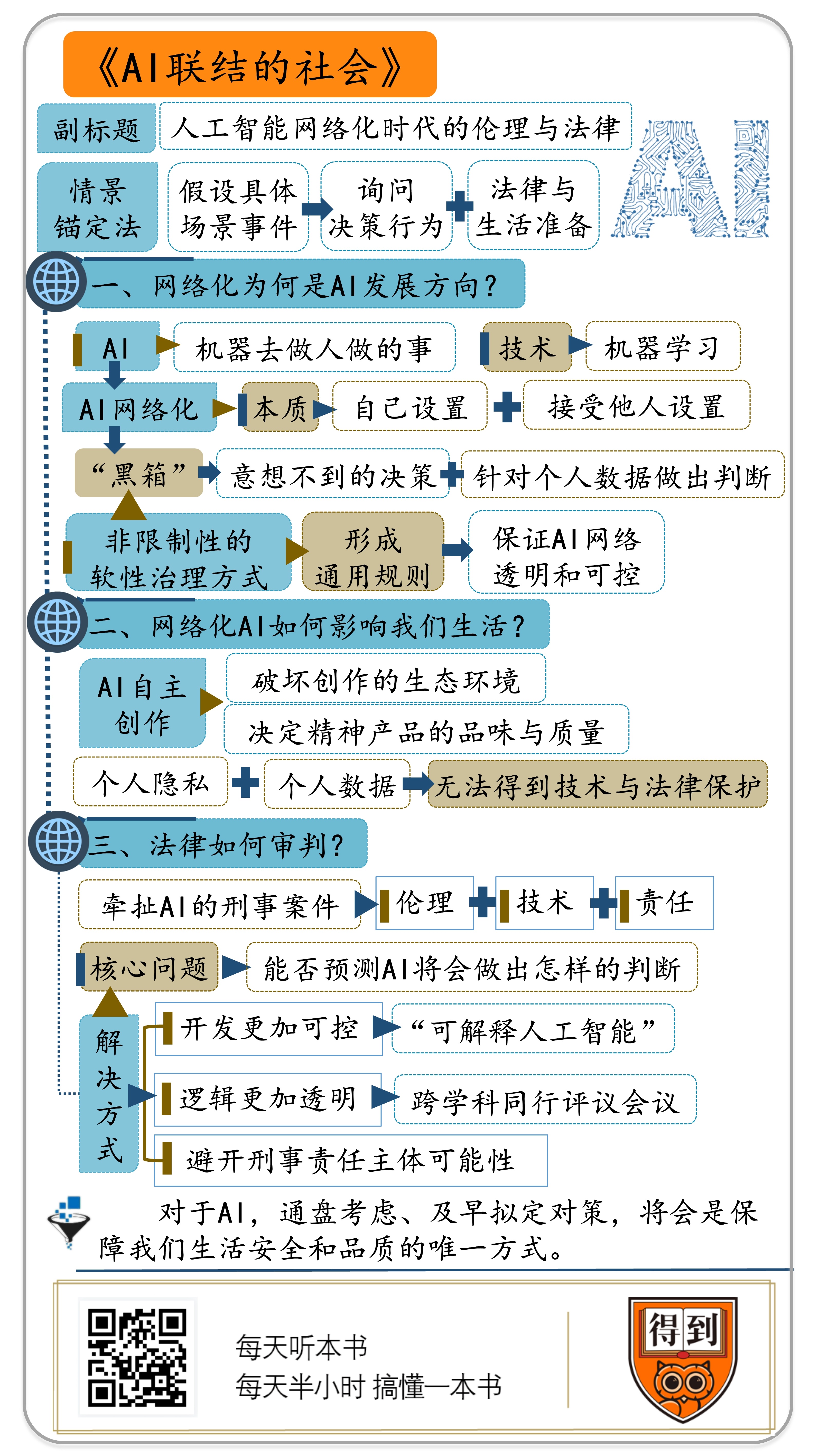

这本书是一部研讨文集和论文集,收集了一些日本信息科学研究者、传播学研究者、法学专家对AI网络化未来的展望及如何对其合理治理的观点,从多个角度探讨了AI网络化将会影响的未来,以及我们的应对之策。这本书采用了假设性的“情景锚定法”,以合理的想象为基础,探讨在特定情境下AI将会表现出的行为和带来的后果,以及人们该如何预先做好准备,来避免AI可能会带来的巨大危险。

核心内容

本书的核心内容可以分为三条要点:治理规则、防止滥用和刑事责任。首先,介绍了AI网络化的概念和意义,提出了对网络化AI的基本治理规则;其次,以知识产权、个人隐私和数据为例,解释了滥用AI的后果和避免滥用的方法;最后,以AI导致的刑事问题出发,探讨了AI将会导致的责任空白,以及如何厘清责任的建议。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你解读的书是《AI联结的社会》,它所讨论的话题,就是它的副标题:“人工智能网络化时代的伦理与法律”。关于人工智能的伦理问题,此前社会各界已经有不少讨论;但关于人工智能的法律问题,却没有受到应有的重视,而这本书正是日本科技界和学术界对这个问题的前沿讨论的合集。

在正式解读之前,我想先说一个有趣的现象,不知道你注意到没有。那就是,在那些关于人工智能的科幻作品里,不管是像科幻大师阿瑟·克拉克的小说《2001太空漫游》,还是像《黑客帝国》《终结者》这样的科幻电影,我们都能看到人类和人工智能(或者机器人)的激烈对决,看到正派和反派、英雄和恶棍的反复较量,但在所有的这些冲突中,有一个角色永远都是缺席的,那就是法官。

没错,在我们以往关于AI的想象中,从来没有一个法官来审判AI,也没有一个律师来为AI辩护。你可能会说,AI并不是真人,不具有人格和肉身,有什么必要来审判它呢?

在过去,确实没有这个必要,但在AI越来越普及化和网络化的当下,我们必须对这个问题做出认真的思考和处理。在今天,AI正在全面介入我们的生活:购物网站上推荐给你的商品,短视频和新闻软件推送给你的消息,都来自AI算法;手机语音技术和人脸识别系统,都是AI的分支;AI可以写诗,可以作曲,可以写新闻,甚至还可以陪你下棋、为你开车。科学家们还在尝试让AI做更复杂的事情,例如,从医学影像中判断癌症、把分子组合来开发新药、为法庭审判寻找判例,等等。

随着AI能力的不断增强,它将会成为我们生活中不可分割的一部分,就好像如今的智能手机已经成为手的延伸。一旦AI的行为与人类的利益发生冲突,比如造成犯罪或者社会损失,必须有人来为此负责。你可能觉得这是杞人忧天,AI怎么会犯罪呢?现实又不是科幻大片?听完这本书,你就知道,这非但不是杞人忧天,还是非常有必要的未雨绸缪。关于AI开发和使用的立法,关乎每个人的切身利益,需要我们进行全面深入的讨论。

我举个真实的案例:2018年,日本发生了一场车祸。驾驶员打开了汽车的自动辅助驾驶功能,但车撞上了一辆停靠在路边的面包车,导致一人死亡、两人受伤。法院认为,无法判断这起车祸的起因是自动辅助驾驶系统故障,还是超出系统能力范围,但有证据表明驾驶者当时非常疲倦,已经无法正常驾驶,因此,驾驶者应该负主要责任;而驾驶者的家属则认为,在这起车祸中,自动辅助驾驶系统同样应该承担责任。

你看,这就涉及对AI开发者和使用者的审判问题。可以预见,随着人工智能网络化的普及,类似的法律争议会越来越多。

这本书的作者有二十多位,来自日本的AI开发、信息科学、传播学,以及法律和政策制订等不同领域。它采用了“情景锚定法”来论述,也就是假设一个具体的场景和事件,询问人们面对这种情况时的决策和行为,并讨论我们该如何预先做好法律和生活方式上的准备。例如,家用机器人被黑客攻击而离家出走,无人驾驶汽车因算法而在躲避对面车辆时撞伤无辜的路人,企业使用AI人物侧写功能,来判定求职者是否合适工作岗位,等等。这些都很可能是我们在未来要面临的真实场景。

我们会发现,AI将影响我们未来生活的方方面面,而通盘考虑、及早拟定对策,将会是保障我们生活安全和品质的唯一方式。根据原书结构,我为你归纳了三个要点:

第一,网络化为什么会是AI未来的发展方向?以及如何治理才能让所有人都从AI网络化中受益?

第二,AI将会如何不动声色地影响我们的生活?它是否会滥用我们的隐私和个人数据?在法律和规则上,我们应该如何防止这些滥用?

第三,当AI牵扯到刑事犯罪时,法律应该如何判断?当AI导致了生命的损失,谁应该承担责任?

首先,来了解一下究竟什么是AI网络化。

通俗地来讲,AI就是让机器去做那些过去只有人才能做到的事情。无论是画画、写诗,还是下棋或者听懂人类语言,都是AI的研究领域。现在我们的生活中已经有不少地方使用了AI,其中最有代表性的就是手机语音助手。

不知道你有没有试过,把两部手机放在一起,打开语音助手功能,让两部手机自己玩成语接龙。这看起来似乎只是个简单的小把戏,它的意义只是能让你开心一会儿,但这其实就是AI网络化的原始形态。

现在的AI,主要使用的技术是机器学习,也就是用大量的训练数据去训练AI算法,来让它做出判断。这些训练数据来自各种各样的途径,例如互联网,还有各种联结在网络上的传感器。比如,某些网站的内容可能会全部被收集起来作为训练数据,道路上的交通摄像头所拍摄的视频,也可能拿给AI做训练用。当AI接入信息网络,它就可以使用其他AI系统生产的数据,也可以把自己生产的数据提供给其他AI系统使用。这时候,AI就联结成了一张协同工作的网络,也就是AI网络化。

仔细考虑一下,我们就会发现,AI网络化的本质,是AI的使用者不仅可以自己设置,也会接受别人的设置,而这种设置有时甚至是难以察觉的。我们不知道自己的数据会被哪些AI拿去做了原材料,也不知道这些AI又和哪些其他的AI发生了关系。虽然这些联结在一起的AI,会提供更强大、更便利的功能,但带来的变化也是难以预料的。

我举个例子你就明白了。搜索引擎通过AI来判断你的喜好,向你推荐最可能感兴趣的网页。保险公司也有一套AI系统,用来动态调整你的保险计划。如果这两个AI联结在一起,那么,你搜索的关键词可能就会影响你的保险计划。比方说,你搜索了去某个不大安全的地方的旅游计划,保险公司就可能会调高你的保险费用。

这只是一个简单例子。更可能的情况,是多个AI的协同工作。比方说,你喜欢某个品牌的坚果零食,出差时喜欢住某个品牌旗下的酒店,这些特征会在你谈话的时候透露出来,然后被家里的智能音箱记录下来。下次你出差时,在机场接你的网约车司机,可能会主动问你是否要去那个酒店,而在你登记入住之后,会在房间里发现你最喜欢的坚果零食。这涉及几个不同的行业和企业,但是它们的AI系统却能完美配合起来。

在这种情况下,联结在一起的AI可能会形成一个隐蔽的“黑箱”,我们知道它的输入和输出,但是不知道它的内部是如何加工转化的。因为错综复杂的联结关系和联结数据,网络化的AI可能会做出让我们意想不到的决策。我们没办法理解“黑箱”内部的运作原理,也没有办法判断它到底是出了故障,还是输入的数据错误,还是它本来就会做出这样的决定。有些时候,它可能只会产生一些让人觉得好笑的结果,而另一些时候它可能会带来危险。当网络化的AI成了难以预测的系统时,就可能给使用者带来伤害。

回到刚才提到的那起车祸。那辆自动辅助驾驶汽车,在靠近一辆停靠在路边的面包车时,突然加速。它碾过了一位路人,撞上面包车才停了下来。自动辅助驾驶系统为什么会做出这样的判断?是它将面包车识别成了别的什么东西吗?还是某个运行故障导致了这样的结果?当自动辅助驾驶系统是个“黑箱”的时候,我们无法判断,也就无法确定责任。

无人驾驶汽车的问题,只是AI所带来的问题中的一小部分而已。作为AI网络化时代的用户,我们的隐私、个人数据、甚至是人身安全和生活方式,也都将会受到不同程度的冲击。我们的个人数据被各个大型互联网企业收集,存放在网络当中,网络化的AI将会针对我们的个人数据做出判断,暗地里为我们施加各种各样的影响。

我再举个例子。假设你很早以前在网上闲逛的时候,在某个论坛里和朋友们开玩笑,故意发表了一些比较偏激的内容。某个AI系统没有意识到这是你在开玩笑,它记录下来这个小小的“黑历史”,并且给你打上了“不可靠”的标签。而你不知道的是,用工企业会用这个AI系统来初步筛选求职者。当你递出简历的时候,这个AI系统会直接把你排除在候选名单以外,企业的人力资源部甚至没机会看到你的简历。你没能入职,企业失去了一位潜在好员工,而所有人都不知道为什么。

为了避免AI做出类似的错误决策,对我们的生活施加不必要的负面影响,我们需要建立一套所有人都共同遵循的规则和法律,来让网络化的AI处于可控的状态。虽然AI网络化会带来大量数据的飞速流动,并在这个基础上提升整个人类社会的智能程度,但我们还是要考虑,这些变化所需要付出的个人和社会成本问题。

也就是说,虽然我们期望AI在各个领域改善我们的生活,但也需要提防它可能带来的危险,并预先考虑如何治理。作者们认为,因为现在的AI网络化还处于初级阶段,所以,应该主要采取非限制性的软性治理方式。通过大范围的讨论,形成AI开发者和使用者所需要遵循的通用规则,来尽量保证AI网络的透明和可控,保护我们的生活不至于被AI颠覆。例如,AI供应商在获得用户数据之后,该如何正确使用;对于一些复杂的AI,开发者和供应商应该对使用者做出必要的使用说明,甚至进行一些操作培训。

只有这样,才能让所有人都在AI网络化中收益,并在社会发展中保障个人的自主性和尊严。今天我们能看到,一些老人、残疾人或者文化程度较低的人,跟不上信息时代发展的步伐,扫描二维码、进行手机支付、填写微信小程序,对他们来说是难以完成的任务。当AI广泛应用之后,这类情况可能会变得更加普遍。然而,社会的发展,不应该以牺牲一部分人的基本生活为代价,技术的发展应该提升所有人的生活质量,而不是将一些人拒之门外。

要知道,当AI网络化发展起来以后,每个人都有可能跟不上技术的进步速度,都可能无所适从,成为那个受AI限制甚至歧视的人。要避免这些情况,我们应该从现在开始,考虑AI网络化潜在的危险,并且仔细斟酌对网络化AI的治理策略。

好,了解了什么是AI网络化,我们再来看第二个要点:网络化的人工智能,将会如何不动声色地影响我们的生活?从法律角度看,我们能限制AI的滥用吗?

我们知道,AI已经在绘画和音乐领域取得了不错的成果。美国认知科学家侯世达,曾经写过一篇文章来讨论AI的作曲,他说,“一旦音乐最终不可避免地被归约为语法模式,那会是非常黑暗的一天。”

但这种发展是难以避免的。人工智能已经能写出类似巴赫和肖邦的作品,而且作曲的速度比人类作曲家要快得多。以现有的趋势来类推,也许未来有一天,内容创作领域将会被AI占据。少数几个IT企业,会以人类远不能及的速度生产出大量内容,占满我们的注意力和时间。

当小说、音乐之类的内容可以用AI大量生产的时候,显然会导致这些产品的价格大幅度降低。这会让这些领域的创作者们难以维持生计,不得不离开这个行业。那些留在这个行业的人,也只能大量生产粗制滥造的内容,以量取胜而非精雕细琢;因为只有以这种方式,才能在和AI的竞争中勉强获得足以糊口的报酬。这会进一步导致信息过剩,破坏创作的生态环境。

那么在法律上,将如何看待这种状况呢?比如,AI创作的内容,知识产权应该归谁?是这个AI的使用者吗?还是AI的开发者?又或者,AI生产的内容不应该受知识产权保护呢?这个问题,将会决定我们未来所接触到的精神产品,会具有怎样的品味和质量。

上世纪70到90年代,就有一些对这个问题的讨论。联合国教科文组织、美国和日本都认为,如果是人类以电脑为工具生产的内容,比方说你现在听到的这篇听书稿,是我在电脑上一个字一个字敲出来的,那么它就可以看成是著作,享有著作权。但如果人的作用只是按下一个按钮,剩下的工作都是由计算机自动完成的,那么则不算著作。而英国在1998年修改了著作权法,认定后一种情况也可以属于著作。也就是说,对计算机创作的作品是否享有著作权,仍然存在争议。

这是因为,在拟订著作权法时,没有考虑过某个企业会垄断数百万种作品的情况,这是在AI出现后才会出现的新的可能性。按照目前的法律,AI生产的作品很可能不受保护。这对于我这样的内容创作者来说,是个好消息。

也许你觉得知识产权问题和自己的关系不大,但接下来的一个问题,必定会影响你的正常生活,那就是AI网络化对个人隐私的掌控。比如,你将来很可能会购买一个拥有人工智能的家用机器人,它会收集你日常生活中的种种细节;当你在网上购物或者使用社交网络时,人工智能推荐系统会分析你的偏好,并且掌握那些甚至连你自己都没有意识到的个人倾向。这些隐私和个人数据本来只属于你自己,但是在AI面前,你的一切都将无所遁形。

在上世纪末就有研究者提出,应该将隐私保护放在系统设计的各个环节,最大程度地尊重使用者的隐私。2016年,欧盟确立了一般数据保护规则,要求信息系统在设计阶段和初始设定中加入数据保护,让个人隐私仅可以被使用者个人查询。但是总的来说,直到今天,个人隐私保护的相关技术,并没有获得足够重视,如果我们想保护隐私,那只能在生活中时刻注意。

而个人数据方面所面临的问题,甚至比隐私还要大。谷歌曾经开发过一种眼镜,会持续拍摄面前的景象,并且在网络上查询相关信息。这个项目最后被关闭了,但是,市场上还有各种各样带摄像头的眼镜,而且,我们还时刻处于监控摄像头、无人机和自动驾驶汽车的摄录画面中。这些个人信息没有经过我们的允许就被收集起来,而它们是否会被滥用,我们并不知道。

今天的互联网巨头们,都掌握了大量用户的个人数据,并且将这些数据作为企业竞争力的重要组成部分。比方说,已经有电子商务企业开始尝试新的AI定价机制,当判断你对商品的价格不太在意时,就会给你正在浏览的商品显示较高的价格。这显然是一种歧视。这应该归结为企业对个人数据的使用范畴,而这个领域,目前还处在法律的灰色地带。

日本在2013年修正了《个人信息保护法》,来应对这些不确定的问题。在修正后的法律中,制定规则来强化个人信息保护,要求企业履行尽可能消除客户个人数据的义务,并规定未经当事人同意,不得向其他人提供数据。这些规定,是为保护个人数据安全采取的措施。但是,类似的规定,要得到国际社会的统一认可,成为所有企业的行事标准,成为每个互联网和AI用户的基本守则,还有很长的路要走。

好,刚才我们介绍了,人工智能将会如何影响我们的“日常生活”。接下来,我们看看第三个要点,也就是在牵扯到AI的刑事案件中,法律应该如何审判AI。

在刚刚说到的那起日本自动驾驶汽车车祸中,当地法院认为,当前的自动驾驶系统只能辅助驾驶,而不能代替人类驾驶员的工作,因此当人类驾驶员过于疲劳时,不应该继续驾驶。因此判决驾驶者承担主要责任。但是,现在许多企业都在开发更高级的自动驾驶系统,希望有朝一日能够制造可以全程无人驾驶的汽车。到那时,如果无人驾驶汽车出现车祸,应该是谁来负责呢?是汽车生产厂商,还是无人驾驶系统的开发者?还是汽车的使用者?

这道难题,是未来AI网络化所面临的复杂法律问题的一个缩影。我们来设想这样一个情形,在一条盘山公路上,一辆由人驾驶的汽车突然失控,眼看着就要撞向一辆满载客人的无人驾驶汽车。这辆无人驾驶汽车安装了AI系统,能够紧急转向来避免相撞,但是如果紧急转向的话,它可能会掉下悬崖,也可能撞上岩壁,那样的话,车上的乘客必然难以幸免。于是,这辆无人驾驶汽车没有转向,而是正面撞上了对面失控的汽车,导致失控汽车内的乘客伤亡,而无人驾驶车内的乘客则安然无恙。

这是一个可以被不断挖掘讨论的案例:

首先是伦理问题,AI应该优先保护自身乘客的生命,还是应该优先保护对面车辆中的乘客生命?AI在处理这种紧急情况时,应该最大限度地考虑减少社会损失和人员伤亡的问题吗?

其次是技术问题,在即将相撞时,无人驾驶汽车中的AI是否出了错误,做出了错误判断?AI做出的判断,是否是设计时就存在的缺陷?

最后是责任问题,AI的行为是不是出自汽车设计师的设计?AI制造商是否对使用者尽到告知潜在危险的义务?

这些问题,都将会是在法庭上辩论的焦点。但是,透过这些表面的问题,我们将会发现,核心在于我们能否预测AI将会做出怎样的判断。如果AI的决策过程始终是一个“黑箱”的话,我们也许永远也找不到答案。既然责任无法确定,那么谁来承担责任,也就成了谜题。

传统的计算机程序不能自主做出判断,而AI的特征就在于它有创造性。而因为现在的AI是个“黑箱”,因此在做出判断和行为后,即使是AI的开发者本人,也难以查明AI做出这种判断的原因。

AI的行为无法预知,也就会带来难以意料的危险,进而造成责任的空白,我们甚至没有办法在法律上做出判断。而即使找到原因,认定责任的确归属于AI,我们也没有办法做出惩罚,因为惩罚只能用在人类这样拥有人格的生物身上。那么AI是否拥有人格呢?这显然会引起规模更大的讨论,涉及人类所拥有的诸多权利和义务。

所以我们可以看到,如果不改变这种AI行为无法预知的特性的话,我们将会面临诸多法律上的困境。为了避免这些困境,我们能想到的最好的方式,就是让AI的开发变得更加可控,让AI的逻辑变得更加透明,让人能够理解AI做出判断的原因,并让AI避开作为刑事责任主体的可能性。

这个结论可能会让我们有点不舒服。毕竟我们已经习惯了责任明晰的法律判断,而对AI这样介于生物和非生物之间的模糊物体还不大适应。但要解决这样的问题,根本方法是对AI的开发和使用建立规则。这看起来和刑法离得有点远,却是解决这类刑事问题的最好方案。

好,这本书的主要内容我已经介绍完了。它讨论的是随着人工智能的发展,人工智能将会形成彼此联网的网络化格局。网络化的AI将会提供更强大、更便利的功能,会提升整个社会的智能化水平,但它也会带来一系列问题。我们需要未雨绸缪,尽可能利用其优势,避免其负面后果。

具体地来说,网络化AI的问题可能会集中在两个方面,分别是日常生活中的隐性影响,以及重大的刑事问题。在这两个方面,我们都需要建立一些通用原则,来预防AI对个人和社会带来的冲击。比如,完善相关法律,例如知识产权法不应该保护AI创作的内容,企业应该更谨慎地对待客户的个人隐私和个人数据;其次,尝试改变现在AI的开发方式,建立更透明、更可控的人工智能系统,让我们能够理解AI做出判断的理由和方法。

有一个好消息是,在最近几年,人工智能学界已经开始反思AI黑箱化所带来的种种问题,也诞生了一个新的领域,叫做“可解释人工智能”,它指的是为人工智能使用人类可以理解的算法,来让AI的决策结果变得可以预测。

人工智能学界已经意识到传统AI不透明所带来的局限性,而这个弱点正因为AI的广泛使用变得越来越突出。未来我们需要和AI协同工作,如果AI是一个黑箱的话,我们就无法信任它。从2018年开始,国际上成立了一个名叫“公平、问责和透明度”的跨学科同行评议会议,其中就涉及如何让AI开发和使用过程变得更加透明的问题。

现在,我们已经有了一些“可解释人工智能”的算法模型,它们在通用的人工智能机器学习算法基础上,结合了新开发的人机界面技术,让使用者可以更方便地理解人工智能算法的逻辑,并且预测它的运行结果。

也许有一天,“可解释人工智能”会取代现在基于机器学习的AI“黑箱”,让AI成为我们生活和工作中的重要帮手,帮我们提高自己的生活质量,提升整个社会的智力水平。这也应该是未来AI的发展方向。

撰稿:猛犸 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.联结在一起的AI可能会形成一个隐蔽的“黑箱”,我们知道它的输入和输出,但是不知道它的内部是如何加工转化的。因为错综复杂的联结关系和联结数据,网络化的AI可能会做出让我们意想不到的决策。

2.如果不改变这种AI行为无法预知的特性的话,我们将会面临诸多法律上的困境。为了避免这些困境,最好的方式就是让AI的开发变得更加可控,让AI的逻辑变得更加透明,让人能够理解AI做出判断的原因。