《鱼的好奇心》 田牧歌解读

《鱼的好奇心》| 田牧歌解读

关于作者

本书作者海伦·斯凯尔斯,是英国知名海洋生物学家、英国皇家地理学会成员,任教于剑桥大学,她还是一名潜水爱好者、纪录片制作人和畅销书作者。她著有《时光螺旋》、《波塞冬之战马》等作品,其中《时光螺旋》被《卫报》、《泰晤士报》等媒体评为年度最佳图书。斯凯尔斯从小就对海洋和鱼类有着浓厚的兴趣,她最喜欢通过潜水的方式,在水下融入鱼群当中,面对面地观察鱼类的各种行为,所以通过她的作品,我们能很轻松地获得关于鱼类的第一手资料。

关于本书

本书根据不同主题分为十个章节,分别讨论了鱼类的分类、演化、颜色、毒性、食物、智慧等话题,让我们能对鱼类家族有一个全方位的了解,同时通过书中讲述,我们还能破除关于鱼类的种种刻板印象,发现鱼类世界到底有多么精彩。

核心内容

鱼类家族极其庞大,占据所有脊椎动物数量的55%,而今天我们能见到的绝大多数鱼类,都属于鱼类中的真骨鱼,其他鱼种类虽然较少,但生理差异更大。鱼在进化过程中,逐渐演化出了各具特色的生存武器,它们善于使用颜色、发光、毒性和电击来完成吃与被吃的攻防战。同时鱼类也各具智慧,它们擅长学习、计算、交易和推理,凭借自己的机智游刃有余地生存至今。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是《鱼的好奇心》。

说起鱼,你了解它们吗?说了解,可能是因为我们经常会和鱼打交道,它常常出现在我们的餐桌上或者鱼缸里,鱼肉是我们身体所需的蛋白质的主要来源之一,钓鱼也是很多人热衷的休闲活动。但要说不了解,其实也不冤枉,对鱼的种类和习性,大多数人都知之甚少。比如,很多人都分不清草鱼、鲤鱼、鳊鱼这些常见的淡水鱼,更不用说那些生活在海里五颜六色、千奇百怪的鱼类。比如,很多人喜欢吃鳕鱼和三文鱼,但真正见过整条鳕鱼和三文鱼的人很少,人们看到的往往只是摆在碗里的鱼肉。

可以说,鱼类是我们看似熟悉、其实很陌生的一类动物。陌生的主要原因,是因为我们和鱼类生活在两个不同的世界,人类生活在陆地上,而鱼类生活在水里。再加上鱼的身体总是冷冰冰的,它们既不会发出悦耳的叫声,也不会撒娇卖萌,它们给人一种没有头脑、没有灵魂、也没法沟通的印象,甚至有的人会认为鱼没有痛感。

可实际情况真的如此吗?这本书告诉我们,鱼类的进化史是地球上最精彩的生命故事之一,占地球表面70%以上的海洋和淡水,都是鱼类主宰的世界。从海平面到水下8000米,鱼类在这片巨大的水域里统治了数亿年。时光流转,其他生物从诞生到灭绝已经不知多少轮回,但鱼类始终生生不息。直到今天,地球上仍然生活着3万多种鱼,它们的总量超过了所有鸟类、爬行类、两栖类和哺乳类动物的总和。

所以,鱼类的世界,远比我们想象的要丰富多彩。了解鱼类,能帮助我们以新的方式思考生命的存在,让我们感知生物进化的多样和新奇。而且,对鱼类的了解越是深入,我们越能发现它们的聪明和有趣,它们会伪装,会欺骗,会学习,会求偶,也会交易。

这本《鱼的好奇心》,为我们打开了鱼类的神奇世界,解答了很多关于鱼的有趣问题。比如,鱼类都只能用鳃呼吸吗?鱼为什么是五颜六色的?鱼在海洋里是怎么伪装自己的?鱼为什么有很多神奇的功能,比如发光、放电?沙丁鱼为什么喜欢在鱼群里抱团?以及鱼的记忆真的只有7秒吗?

这本书的作者海伦·斯凯尔斯,是英国知名海洋生物学家、英国皇家地理学会成员,任教于剑桥大学,她还是一名潜水爱好者和纪录片制作人。她从小就对海洋和鱼类有着浓厚的兴趣,她最喜欢通过潜水的方式,在水下融入鱼群当中,面对面地观察鱼类的各种行为。所以,要想获得关于鱼类最生动的第一手资料,这本《鱼的好奇心》是一个绝佳的选择。

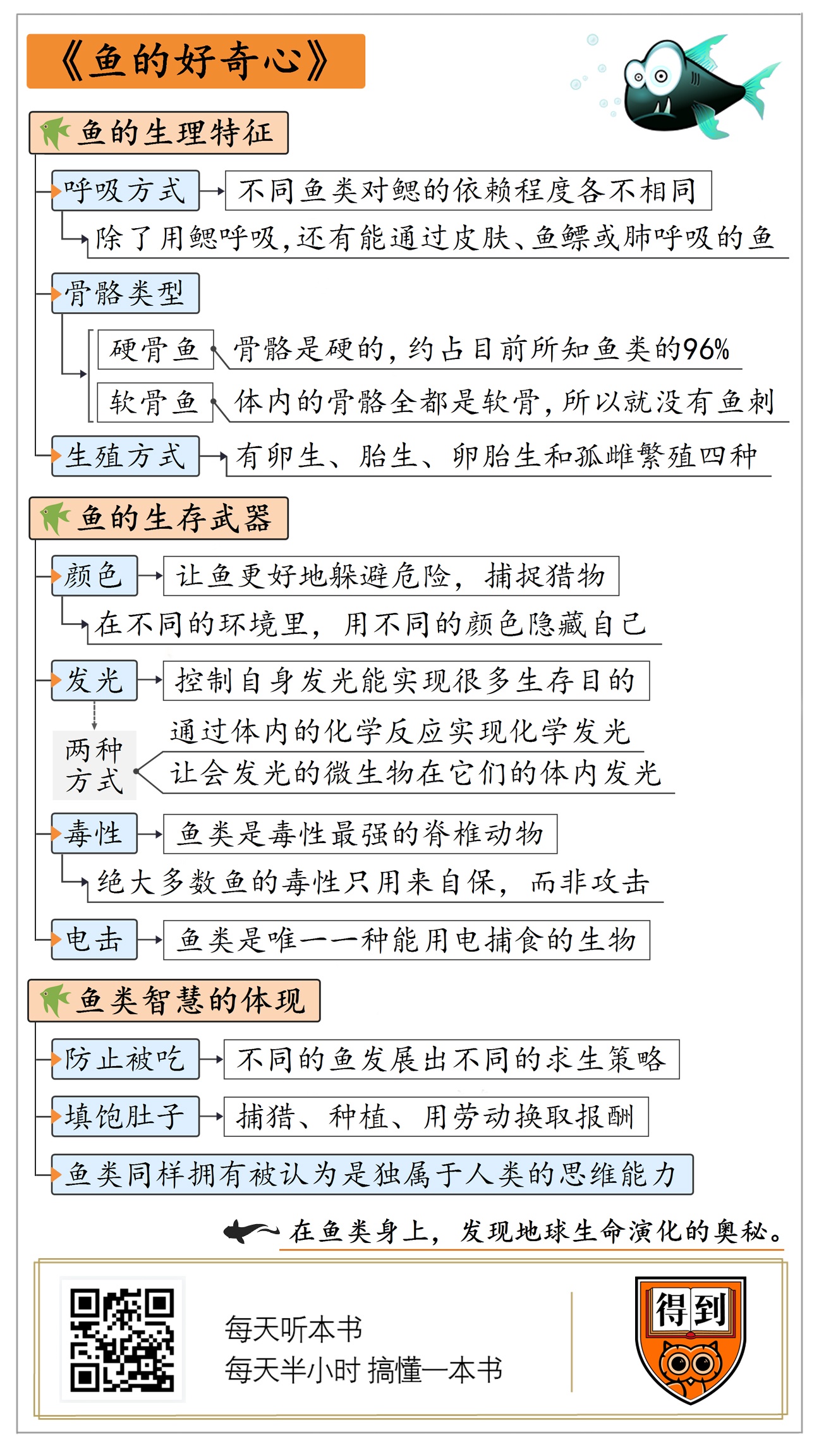

那么接下来,我就把全书分为三个部分,通过三个问题,来为你讲述书中的内容。第一,鱼都有哪些生理特征?第二,鱼都有哪些生存武器?第三,鱼类有智慧吗?

我们先来说说,鱼都有哪些生理特征?

刚听到这个问题,你可能会觉得答案显而易见。虽然我们不一定能分清鱼的种类,但每个人都吃过鱼,都能很轻松地说出鱼类的主要生理特点,比如,鱼是生活在水里的冷血动物,用鳃呼吸,拥有像小扇子一样半透明的鳍,身体里有很多坚硬的鱼刺,通过产卵来繁衍后代。

乍一听,这些生理特征好像总结得很对,但读了这本书,就会知道这里的每一项都有例外。通过这些例外,你会发现,鱼类在进化方面的创造力十分惊人。

首先,请你想象一条鱼,任何鱼都行,你可能会想到鲤鱼、草鱼、沙丁鱼、金鱼,等等,其实你最容易想到的这些鱼,基本上都属于真骨鱼,真实的真,骨骼的骨。它们之所以叫真骨鱼,是因为这类鱼拥有完美的硬质骨骼,也就是我们平常说的鱼刺。真骨鱼骨骼的密度比较低,但是因为拥有巧妙的骨架结构,所以整体的坚固性很强。它们对环境有着超强的适应能力,大约占据了目前所知鱼类数量的96%,所以很自然地,平时我们见到的鱼基本上都属于真骨鱼。我们刚才列举的一系列鱼类特征,也都是真骨鱼的典型特征。

但是,除了真骨鱼以外,鱼类家族中还有4%的其他成员,这些成员虽然数量比较少,但形态差异非常大,它们的很多生理特征,甚至颠覆了我们对鱼类的一般认知。

最典型的是,有的鱼可以不用鳃来呼吸。不同鱼类对鳃的依赖程度各不相同,绝大多数真骨鱼都只能用鳃呼吸,但也有例外,比如生活在红树林里的鳉鱼,在遇到干旱天气的时候,就能通过皮肤吸收氧气,它们甚至能离开水,爬到树上生存好几个月。更神奇的是,它们可以在没有异性配偶的情况下繁衍后代。

真骨鱼的兄弟弓鳍鱼,能力更强,它们在水里用鳃呼吸,但如果水中缺乏氧气,它们就能浮到水面,用体内的鱼鳔(biào)呼吸干燥的空气。我们都知道,鱼鳔是鱼类用来控制在水中漂浮的器官,弓鳍鱼显然开发出了鱼鳔的第二功能。不过,弓鳍鱼的主要呼吸器官仍然是鳃。

可鱼类家族中的另一个成员——多鳍鱼就更特殊了。现存的多鳍鱼,只生活在非洲的河流和湖泊中,它们主要用肺来呼吸,空气从嘴巴吸入后,通过头顶上的呼吸孔呼出。多鳍鱼虽然也有鳃,但它们的鳃发育得不完全,吸收氧气的能力比较弱,在含氧量比较低的死水里,如果不能浮到水面呼吸空气,就很容易窒息。

总体上讲,多鳍鱼对鳃的使用程度已经很低了,但它们的另一个远房亲戚肺鱼,已经彻底摆脱了对鳃的依赖。在现存的6种肺鱼里,有5种都只能靠肺来呼吸,只有1种澳大利亚肺鱼,能同时用肺或者鳃呼吸。正因为拥有这种生理特征,肺鱼的生命力非常顽强,如果遇到极端干旱的天气,肺鱼能在湿润的泥块里,仅凭呼吸空气存活最多4年时间。

可见,虽然鳃是鱼类的主要呼吸器官,但也有很多鱼开发出了千奇百怪的呼吸方式,所以是否用鳃呼吸,不能成为我们判断鱼类的唯一标准。同样地,我们平时吃鱼的时候都会遇到鱼刺,那是不是能得出结论,认定所有鱼身体里都有鱼刺呢?

实际情况并非如此。鱼其实可以分为两大类,一类是硬骨鱼,顾名思义,这类鱼的骨骼是硬的,真骨鱼就是硬骨鱼家族中的一个成员,另一类是软骨鱼,这类鱼体内的骨骼全都是软骨,所以也就没有鱼刺。软骨鱼的种类和数量比较少,最典型的代表是鲨鱼、鳐(yáo)鱼和银鲛(jiāo)。因为连体内的骨骼特性都不一样,所以从遗传角度来说,软骨鱼和硬骨鱼之间的血缘关系已经很遥远了。

我们都知道,血缘关系越远的生物,生理差异也就越大。软骨鱼和硬骨鱼之间的差异,不仅体现在骨骼的软硬方面,还同时体现在生殖方式方面。绝大多数鱼都是卵生动物,但软骨鱼中的鲨鱼就有卵生、胎生、卵胎生和孤雌繁殖四种繁殖方式。所谓孤雌繁殖,就是不需要雄性个体,单靠雌性也可以通过复制自身的DNA进行繁殖。可见,鱼类也不是严格意义上的卵生动物。

我们再说回硬骨鱼,硬骨鱼的鱼鳍里藏着很大的玄机。大多数硬骨鱼的鱼鳍,都是由一层薄薄的皮膜覆盖,呈放射状散开,看起来是半透明的。但有一类鱼叫肉鳍鱼,它们的鳍非常特别,鱼鳍里有一个中轴骨,还带有明显的肌肉组织。因为鳍里有骨骼和肌肉,所以这类鱼能更好地控制自己的肢体。

在漫长的演化过程中,绝大多数肉鳍鱼都灭绝了,但在大约4亿年前,有一部分肉鳍鱼,逐渐把它们的鳍演化成了更灵活的四肢,并成功地爬上岸,成为今天所有陆地四足动物和鸟类的祖先。没错,人类也是由此而来,或者说,人类的祖先就是从鱼类中的肉鳍鱼演化来的。所以,如果用不太严谨的说法开玩笑的话,人类也是鱼的后代。

听到这儿,你应该发现了,鱼类其实有着相当复杂的进化路线,没有什么生理特征是放之所有鱼而皆准的。鱼不一定用鳃呼吸,不一定有鱼刺,不一定是卵生动物,鱼鳍的特点也各不相同。甚至连我们印象中鱼类是冷血动物这种说法,也不完全成立。

你没听错,不是所有鱼都是冷血动物。科学家们发现,很多鲨鱼、旗鱼和金枪鱼的身体里,都有一个叫做血管束的部位,这种构造能把游泳时肌肉产生的热量,传递给大脑和眼睛,让这些部位的温度比外界高出10-15摄氏度,这能帮助它们更好地保持清醒和警觉。

不过,这些鱼的加温装置只能保证为大脑等特定器官供热,不能帮助鱼类维持全身温度,因为大量的温热血液在流经鳃的时候,会和冰冷的海水接触,把热量白白流失掉。但近些年,科学家们发现了一种更神奇的鱼,名叫月鱼,“月亮”的“月”。月鱼有很巧妙的生理结构,它们既能通过肌肉产生大量热量,同时又能在血液流经鳃之前,把热量转移到刚从鳃流出的血液里,防止热量在鳃部散失。

这个过程有一个学名,叫逆流热交换,它广泛存在于哺乳动物和鸟类的身体结构中,而月鱼凭借自己的创造力,也进化出了逆流热交换的能力,让自己能够长久地维持温热的体温,成为人们目前发现的唯一一种真正的温血鱼。

你看,我们对鱼类了解得越多,就越难为它们找到相同之处。用作者的话说就是,“鱼类之道,何止万千”。这句话用来形容鱼类家族,实在是太恰当不过了。鱼类在面对复杂的挑战时,更是开发出了千变万化的生存武器。那么,第二部分我们就来说说,鱼都有哪些生存武器。

对鱼来说,最简单、最实用、也最直观的武器,就是它们的颜色。适当的颜色能让鱼更好地躲避危险,捕捉猎物,所以在挑选颜色的时候,鱼显然也动了很多“脑筋”。比如,生活在浅海的鱼,身体大多数是蓝色,而深海鱼大多数是红色,这是为什么呢?

其实,这涉及一些光学知识。当太阳光射向海水时,红光会最先被水体吸收,而蓝光则会不断地散射和反射,因为能反射蓝光,所以海水就呈现蓝色。在浅水区,环境是一片湛蓝,所以浅水鱼类身体呈现蓝色,就能更好地在环境中隐藏自己。而到了深水区,周围一片昏暗,只有微弱的蓝光能穿透到达这里。这时候,鱼类如果还是蓝色,就容易被蓝光照亮,特别显眼,所以鱼类选择其他颜色反而更安全,因为蓝光是无法照亮除了蓝色以外,其他颜色的物体的。而所有颜色的光线里,红光最难穿透到达深海,所以在深海,红色就是最好的伪装色。

可见,鱼类真的很擅长物理学,懂得在不同的环境里,用不同的颜色来隐藏自己。有的鱼更是颜色的伪装大师,比如大斑躄(bì)鱼,就会根据环境改变自己的颜色,随时把自己完美地隐藏起来。不过凡事无绝对,有的鱼完全不在乎什么伪装,它们选择通过尽可能显眼的颜色和花纹,来警告其他动物:“我不是好惹的”。

比如,蓑鲉(suō yóu)有红白相间的条纹,就是为了提醒袭击者它们有长长的毒刺;而刺尾鱼的尾巴上有锋利的尖刺,它们浑身明亮的警告色,也是在提醒袭击者不要轻举妄动。有些鱼类更狡猾,它们本身没什么危险性,但会把自己打扮得看起来很危险,比如白斑鳎(tǎ)就喜欢通过相似的花纹,把自己伪装成有毒的扁虫,以此来吓唬敌人。

隐藏,变化,警告,伪装……鱼类把颜色这件生存武器玩儿出了花,但显然它们没有满足于此,很多鱼积极发挥主观能动性,进化出了更强的生存武器,展开了身体发光的军备竞赛。虽然说陆地上也有生物能发光,比如萤火虫,但它们的发光能力和鱼类比起来,那可真是小巫见大巫。

鱼类是唯一能发光的脊椎动物,最新的统计数据显示,有1561种鱼能发光,其中包括51种鲨鱼。科学家们发现,这些鱼类的发光能力不是一次进化得来的,而是在不同种群间,独立进化了超过30次。它们的发光方式主要有两种,一种是通过体内的化学反应实现化学发光,另一种是这些鱼本身没有发光能力,但它们可以和会发光的微生物共生,让微生物在它们的体内发光。

能发光的鱼大多生活在深海,因为在昏暗的深海中,如果能控制自身发光,就能实现很多生存目的。最简单的是用光照明,比如,电灯鱼就会用眼睛下方发出的光来看东西,更好地找到食物。琵琶鱼则是利用光吸引猎物,因为很多生物都有趋光性,看到亮光就想跑上去凑热闹,琵琶鱼很聪明地利用了这一点,通过发光实现了“守株待鱼”。

有些鱼使用发光的技巧更高超,它们甚至能在黑暗中用光来隐藏自己,这听起来可能很不可思议,但鱼类确实开发出了这项技巧。在海面1000米以下的微光层,抬头看向海面,只能看到物体在蓝色天幕下留下的漆黑剪影,但为了隐藏自身,有些鱼会把腹部的光点排列成不同的线条,模糊身体的轮廓,甚至彻底隐藏自己的剪影,让自己和海水的蓝光融为一体。比如钻光鱼和灯笼鱼,就特别擅长这种伪装。一种叫雪茄鲛(qié jiāo)的鲨鱼更狡猾,它的腹部能发出蓝光,但是皮肤上还有一条小鱼形状的黑色环带,就像皮影戏一样,让它远远看去特别像一条小鱼,一旦对方接近,雪茄鲛就会狠狠地从猎物身上咬下一大块肉,属于典型的“扮猪吃老虎”。

管眼鱼用光和同伴联络,乌鲨用光寻找配偶,灯笼鱼通过发光识别身份,虾虎鱼则通过让猎物的眼睛反光来定位猎物。发光这件法宝,可以说被鱼类发挥到极致。当然,仅仅是颜色和发光可填不满鱼类的生存武器库,鱼类还有很多颇具杀伤力的武器,比如它们的毒性。实际上,鱼类是毒性最强的脊椎动物,人们至今已经发现了近3000种有毒的鱼类,和发光能力一样,鱼类的毒性也在不同群体中单独进化了至少18次。

不过,值得一提的是,虽然有毒的鱼种类很多,但绝大多数鱼的毒性只用来自保,而不是用来攻击其他动物。比如,我们最熟悉的有毒的鱼就是河豚,河豚的毒素大多分布在它的内脏里,毒素是它的自卫武器,而不是攻击武器。

河豚毒性的来源也很有趣,其实河豚本身是不能产生毒素的,它们的毒性来自吃下去的一种能分泌毒素的海洋细菌。如果吃不到这种细菌,河豚就会逐渐失去毒性。和河豚很像,一种生活在帕劳群岛附近的篮子鱼,也是通过食物来获得毒性的,但它们只有在每年10月到次年1月才有毒。这是因为,只有在这个季节,附近海域才会出现一种有毒的海藻,篮子鱼也只有吃了这种海藻之后,才会具有毒性,其他时候的篮子鱼是无毒的。

和毒性主要用于自卫不同,鱼类的另一把武器——电击,则主要用来捕食。实际上,鱼类是唯一一种能用电捕食的生物。世界上一共有大约500种鱼能放电,而且鱼类的放电能力也至少经历了6次独立进化。鱼的放电能力,来自它们由肌肉细胞进化得来的放电细胞,在放电时,放电细胞会启动一种机制,推动离子穿透细胞膜,从而形成一股电流。

鱼类使用电击时,不会盲目乱电,而是有很高的技巧。比如,我们最熟悉的放电鱼电鳗(mán),就会在水中放出多种电流。捕猎时,电鳗会先放出试探性的低电流,把附近的小鱼、小虾电得微微抽搐,这时如果电鳗身体里的压力感受器感受到猎物的存在,就会开启大功率模式,像远程电击枪一样放出一连串高压电,把猎物彻底电晕。在电鳗这里,低电流是定位系统,高电流是火力打击系统,两套系统配合,精准高效,威力强大。

形形色色的鱼类在生存竞赛中,发展出了各具特色的生存武器,但生存从来不是一件简单的事,生存武器固然重要,但生存智慧更加关键。不过,在大多数人眼里,鱼并不是什么聪明的物种,所以最后我们就来聊聊,鱼有智慧吗?

答案是肯定的,最明显的,鱼类的智慧体现在吃与被吃的终极话题上。为了避免被吃掉,不同的鱼发展出了不同的求生策略,而沙丁鱼的策略,就相当富有智慧。单打独斗的一条沙丁鱼,很容易被捕食者盯上,但如果进入鱼群,借助群体的力量,沙丁鱼就能大大提升自己活下来的几率。

这是因为,沙丁鱼发展出了在鱼群里的三个原则。第一,在选择加入一个鱼群时,沙丁鱼会保证自己在这个群体里尽可能地不显眼,既不是最大的,也不是最小的,因为越平庸低调,就越不容易被捕食者盯上;第二,如果后面的鱼靠得太近,它就会加速游;第三,如果前面的鱼靠得太近,它就会减速游。这三条原则听起来很简单,但特别实用,因为只要严格遵守这三条原则,沙丁鱼就能做到彼此外形一致,步调一致,每一条鱼都存在,但每一条鱼都好像从鱼群里消失了。这样一来,捕食者就很难聚焦猎物,它们的生存几率就会大大提高。

沙丁鱼的智慧用在了防止被吃上面,当然也有很多鱼类的智慧,用在了填饱肚子上,比如捕猎和种植,用劳动换取报酬,鱼类也是“八仙过海,各显神通”。

猎食性鱼类有超强的捕猎智慧,它们擅长根据不同的环境,发明出全新的捕猎方法。比如,在法国南部城市阿尔比,城市里的鸽子喜欢在塔恩河边饮水休息,这是当地鸽子多年来养成的习惯。可上世纪80年代,塔恩河引入了一种体长可达1米的新型鱼类巨鲇(nián),这种巨鲇发现,这里的鸽子有在河边休息的习惯,于是很快发明了一种捕猎方法——它们会先在岸边的浅滩埋伏好,等鸽子接近后一跃而起,冲上岸边捕食鸽子。虽然鸽子原本不在巨鲇的菜单上,但巨鲇善于总结经验,充分发挥了它们作为捕食者的智慧。

当然,不是所有的鱼都需要当猎人,有的鱼是素食主义者,那它们是怎么利用自己的智慧填饱肚子的呢?在吃这方面,雀鲷(diāo)可能是最像人类的鱼了,它们喜欢吃特定品种的海藻,可这些海藻在海洋里并不常见,所以雀鲷干脆选择“自己动手,丰衣足食”。它们会在死去的珊瑚枝条上开辟一片花园,把不可食用的海藻清理干净,然后,培育出一片茂盛的可以食用的海藻田,而且,只种它们喜欢吃的海藻品种。所以,雀鲷就成为靠智慧和劳动吃饭的“鱼类农民”。

如果说雀鲷从事的是第一产业,那隆头鱼从事的就是第三产业,它们不捕猎,也不种菜,只喜欢吃其他鱼类身上的寄生虫和鱼皮表面分泌的黏液,其中,黏液是它们的最爱。为了获得食物,隆头鱼会为其他鱼类提供周到的清洁服务,在帮对方清理身上寄生虫的同时填饱肚子。这种互惠互利的行为,本身就需要相当高水平的社交智慧。

但隆头鱼不止于此,它们其实更想吃客户身上的黏液,但其他鱼并不喜欢被隆头鱼啃食黏液。你想啊,寄生虫还没清理完呢,就被对方啃上一口,没有哪条鱼愿意被这样对待。面对这种矛盾,隆头鱼表现得相当聪明。首先,为了获得客户的长期生意,隆头鱼会仔细地清理其他鱼身上的寄生虫,让对方满意。其次,在清理好的基础上,隆头鱼会趁其不备,偶尔咬上对方一口,吃掉皮肤上分泌的黏液,对方一旦感到痛苦,隆头鱼就立刻用它的鳍轻柔地安抚,就像妈妈抚摸哭闹的孩子一样,让对方平静下来。

更神奇的是,一对隆头鱼夫妇在同时进行清理时,如果一方对黏液表现得太贪婪,另一方就会立刻出手阻止,维护自己的信誉,确保顾客能得到周到的服务,这样顾客下次才会再来光顾它们的生意。因为这种服务交易是长期的、有规律的,所以,这就要求鱼类必须拥有长时间的记忆,很显然,它们确实拥有这项能力,而且在此基础上发展出了复杂的社交智慧,能对双方的行为进行感知和评价。所以,说鱼的记忆只有7秒,真的是对鱼大大的误解。

长久以来,很多的高级思维能力,甚至被认为是独属于人类的思维能力,都已经被证实鱼类同样拥有。比如,孔雀鱼擅长数学,能比较两堆物体数量的多少;猪齿鱼会使用工具,能用石头敲开蛤蜊;柠檬鲨擅长互相学习,见到同伴获取食物的方式后,就能很快学会相同的技术……更不可思议的是,有些鱼甚至有逻辑推理能力,比如科学家们通过实验发现,慈鲷(diāo)在判断同类的地位时,能通过观察A比B强大,B比C强大,从而推断出A比C强大,关键是在整个过程中,A和C之间并没有发生任何接触。这就是典型的演绎推理能力,仅凭这一点,慈鲷的智慧水平就已经超过很多动物了。

随着对鱼类了解的加深,我们从它们身上发现了越来越多智慧的闪光点。那些认为鱼类“没有脑子”的传统观念,现在看来,其实都只是因为缺乏了解而产生的偏见罢了。

数亿年来,鱼类一直是地球上最成功的一类生物,它们有不同的生理特征,不同的生存武器,也有各式各样的生存智慧。它们的演化精彩而富有创造性,但无一例外都有一个共同的目的,那就是更好地适应周围的环境。

在生存中,鱼类表现得极其顽强,但可惜的是,我们对待鱼类的方式却称不上友善。在捕鱼业发展的同时,全球野生鱼类的数量已经大幅下降,而且很难恢复。长久以来,我们也一直把鱼类当作“低等动物”,对它们投入的关爱和尊重,远远少于哺乳动物和鸟类。

听完这本书之后,我们对鱼类的依赖程度不会下降,但我们或许可以改变过去的成见,认识到鱼类其实是值得我们关注和尊敬的伙伴。通过观察鱼类,我们能发现很多关于生命进化的奥秘。毕竟,我们4亿年前的祖先也曾是一条鱼,当它爬上岸的那一刻,地球的历史从此改写。

撰文:田牧歌 转述:成亚 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.直到今天,地球上仍然生活着3万多种鱼,它们的总量超过了所有鸟类、爬行类、两栖类和哺乳类动物的总和。

2.虽然鳃是鱼类的主要呼吸器官,但也有很多鱼开发出了千奇百怪的呼吸方式,所以是否用鳃呼吸,不能成为我们判断鱼类的唯一标准。

3.在漫长的演化过程中,绝大多数肉鳍鱼都灭绝了,但在大约4亿年前,有一部分肉鳍鱼,逐渐把它们的鳍演化成了更灵活的四肢,并成功地爬上岸,成为今天所有陆地四足动物和鸟类的祖先。