《被左右的独立思维》 潘旭解读

《被左右的独立思维》| 潘旭解读

关于作者

塔利·沙罗特,伦敦大学“大脑情感实验室”的创始人,曾在《自然》《科学》等顶级期刊中发表过论文。她的著作《乐观的偏见》和这本书分别获得2014年和2018年英国心理学会图书奖。

关于本书

关于思维和影响力的问题,作者从脑科学的角度进行了大量思考和研究。她发现,我们特别容易受外界影响,但奇怪的是,我们却很难影响别人。这些问题实际上都与我们大脑的运作方式有关。

核心内容

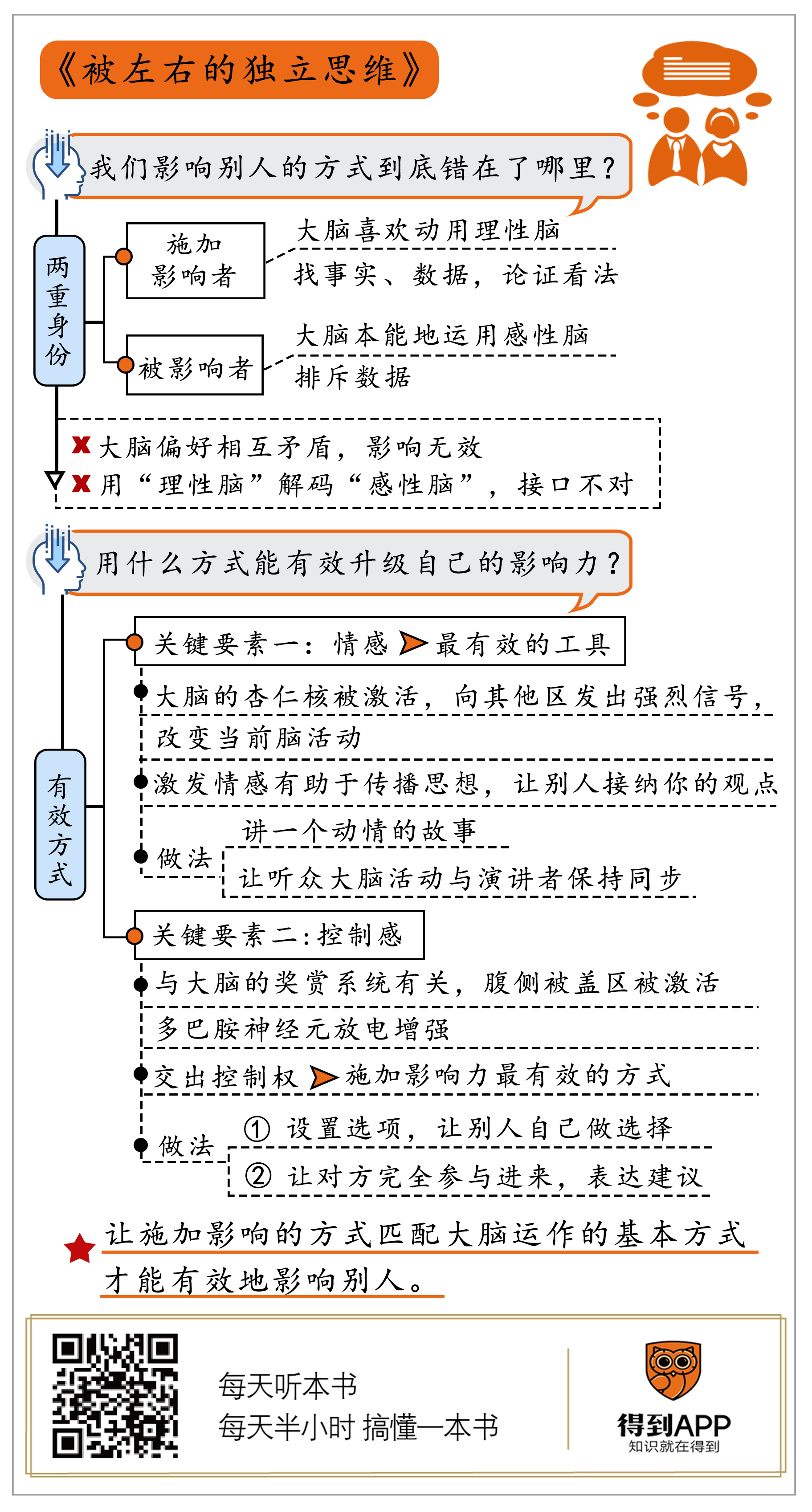

一、为什么我们影响别人的方式错了呢?错在哪?

二、什么样的方式是正确的?怎样才能有效升级自己的影响力呢?

你好,欢迎每天听本书,我是潘旭。今天为你解读的书是《被左右的独立思维》,副标题是:我们如何被影响以及影响他人。

先说一个事实,我们都知道独立思考的能力特别重要,但这件事也很难,因为我们的大脑很容易受到各种因素的影响。比如最典型的场景看淘宝直播,我们经常在听到倒计时321,快抢购这种话之后,就会神不知鬼不觉地点了下单购买,关键是这些东西原来你压根都没打算买。

但是你细想一下,有没有觉得很奇怪?我们这么容易被影响,反过来,当我们试图去影响别人的时候,好像又特别难。比如家长要让孩子好好学习,将来考个好大学,费劲吧啦地说了半天,到头来孩子一点没听进去。再比如,工作中我们想要说服客户同意这个方案,熬好几个通宵查资料做PPT,结果项目合同也没签下来。

那问题到底出在哪呢?是孩子不懂事吗?还是我们方案做得不到位?

今天这本《被左右的独立思维》,能够回答这个问题。这本书的作者塔利·沙罗特是伦敦大学“大脑情感实验室”的创始人。她曾在《自然》《科学》等顶级期刊中发表过论文。她的著作《乐观的偏见》和这本《被左右的独立思维》还分别获得2014年和2018年英国心理学会图书奖。

关于影响力的问题,作者从脑科学的角度进行了大量思考和研究。她发现,不是我们很难影响别人,而是我们影响别人的方式错了。

接下来,我就分成两个部分,为你解读这本书。

第一部分,我们先说说,为什么我们影响别人的方式错了呢?错在哪?

第二部分,我们来弄清楚,什么样的方式是正确的?怎样才能有效升级自己的影响力呢?

首先,我们先说说,我们影响别人的方式到底错在哪?

作者在书里说了这么一个故事。她的朋友是一对夫妻,两个人生活很幸福。特别合得来,在大多数问题上看法都比较一致,比如说怎么教育小孩、怎么理财投资、怎么看待家庭和工作之间的平衡等等,甚至两个人连职业也一样,都是律师。

不过,他们之间始终有一个矛盾,那就是要去哪定居。为了能说服对方,两个人一直处在僵持不下的状态。原来,丈夫从小出生在美国,而妻子呢是法国人。他们都觉得自己的祖国才是最适合定居的地方。这种情况在现代社会来看,也确实不是个例。有调查表明,大多数人在被问到希望去哪工作、抚养小孩或者养老的时候,一般都更倾向于回到自己的家乡。

问题来了,对于这对夫妻来说,选个折中的地方也行不通,唯一的解决方法就是一方说服另一方接受自己的提议。于是,两个人开始向对方摆事实、列数据,以此佐证自己的想法更好一些。

丈夫找到了一些资料说明在美国生活的成本较低;妻子这边呢,就找了一些证据表明在法国做律师能赚更多的钱。丈夫转给妻子一篇科学期刊,主要讲的是美国的教育体系更优越,妻子呢就找到另一篇文章,说孩子在法国成长更幸福。就这样,一来二去,他们都认为对方提供的证据不可信,因此谁也不愿意做出让步。最后的结果就是,不但两个人没商量出一个具体的解决办法,反而更加坚持自己的看法,谁也说服不了谁。

你看,这也是我们现实生活中常遇到的问题吧?都是受过教育的人,吵架肯定是没必要,但是为什么讲道理也不管用呢?难道不是事实越详实,逻辑越恰当,越能证明我们的专业客观吗?

还真不是。作者发现,在试图影响他人的过程中,我们的大脑就是一直在为证明自己的论点而努力搜集证据,这种行为几乎是本能的。而且,在我们搜集证据的过程中,往往前面还有一个大坑等着我们,那就是“确认性偏误”。每个人都爱看能够印证自己已有观念的东西。我们不但不爱看,而且还会直接忽略,那些不符合我们已有观念的证据。所以,我们说服别人的过程往往会变得越来越不客观。

说到这,肯定会有人问,如果我之前的观念就是正确的,符合科学道理的呢?这别人总该听了吧?

真实答案是不会。因为在影响别人的过程中,就算你已有观念是正确的,但是最关键的一个错误是:我们一直在用自己认识世界的理性大脑,去说服对方的感性大脑。

什么意思呢?作者就说了一个发生在自己身上的真实故事。

2015年某天晚上8点左右,作者坐在客厅的沙发上,电视里正在放美国共和党第二场初选辩论。在加州的西米谷市,两名票数领先的总统候选人站在里根总统图书馆的舞台中央:一位是儿童神经外科医生卡森,另一位就是房地产大鳄特朗普。双方在谈论移民和税收问题的过程中,突然辩论的话题转到了自闭症上。

主持人首先问到:卡森医生,特朗普再三地公开将疫苗和自闭症联系在一起,这个说法引起了医学界的口诛笔伐。作为一名儿童神经外科医生,你觉得特朗普是否应该停止这样的说法?卡森医生回答:这件事,我这么说吧,学界对此进行了大量的研究,而研究结果确实表明,疫苗和自闭症两者之间没有任何关系。

主持人继续追问:那他是否该停止,关于注射疫苗会导致自闭症的这种说法呢?卡森医生说:我刚才跟特朗普也解释过这个问题。如果他愿意的话可以去看研究结果。我认为他是个聪明人,了解真相后肯定能作出正确的决定。

听到这,作者的看法和卡森医生一致。因为她自己不仅是一名神经系统科学家,而且还是两个孩子的母亲,研究了这方面大量的科学期刊。但是紧接着特朗普所发表的一番言论让作者感到大吃一惊。

特朗普说:对此我有必要给出回应,自闭症已经成为一种传染病。而且,最可怕的是,已经完全超出了我们的控制。你想,对着那么可爱的小孩,你就给他注射。那哪是给孩子打的针,简直就是给马用的。我们身边有太多这样的例子,我的员工也有同样的遭遇。就在几天前,一个两岁大,准确来说是一个两岁半大的孩子,那么可爱,接种完疫苗回到家里,结果一星期后就发了高烧,病得非常厉害,现在这个孩子得了自闭症。”

随后,为了证明特朗普的言论简直是无稽之谈,卡森医生又摆出了一些科学数据。但是,这个时候,作者觉得自己已经完全听不进去卡森医生的话了。她在特朗普发言结束后,几乎立即作出了本能的反应,脑海中浮现了这样一个场景:一个护士拿着给马用的大针管给自己的孩子在注射疫苗。尽管作者非常清楚注射疫苗用的针管只是正常大小,卡森医生也许可以举出一百项研究的反例,但那一刻,这幅画面在作者脑中挥之不去,她满脑子想的都是:如果我的孩子生病了怎么办?

最后的竞选结果现在我们都知道了,特朗普的演讲赢得了更多民众的支持,打败了卡森医生。

这件小事给作者留下了深刻的印象,因为她冷静后仔细一想,这事怎么都讲不通。你看,很奇怪。从身份上看,卡森是一位儿童神经外科医生,既握有经同行审评的医学研究证据,又拥有多年的临床从医经验。从内容上看,他说的话,都对。

再看另一边,特朗普是一个商人,他的论据最多也只是个人的观察和直觉。但为什么作者偏偏就能将多年的科学训练抛之脑后,对特朗普的话产生这么大的反应呢?

作者发现,归根结底,我们在试图影响别人的时候,首先考虑的是自己。我们想的是,对于这个话题,之前我是怎么认识的,什么资料对我有说服力。甚至在这方面,我掌握的越多,越倾向于给出这个东西背后客观的数据、事实和逻辑,因为我专业啊,我懂这个背后完善的知识体系。但是,你注意啊,正确,不等于有效。

数据、事实和逻辑对揭示真理确实有必要,但是它们根本无法在短时间内改变人们的想法。你一定不会否认,知识都是在大脑理性思考的基础上获得的,而理性思考恰恰需要长期训练才能获得。

那我们再看被动接受影响的人,他们凭借的都是大脑的感性思考。他们根本来不及反应,更不太会一上来就对这些证据感兴趣。只要不是在一个长时间不得不听你说话的场合,只要不是把你按在课堂上,大脑都会主动回避理性思考的过程。就像是我冷不丁地和你说了四句话,每句话里都有几个数字,到最后你可能一个也记不住。

从脑科学的角度来说,人类的理性脑,也就是大脑的前额皮层,是在距离今天大约250万年前才进化出来的,而感性脑,也就是边缘系统,已经有2亿年的历史了。如果把理性脑比作一个不满1岁的婴儿,那感性脑就相当于一个55岁的中年人。可想而知,这个婴儿再聪明,在成年人面前,也是势单力薄的。

更何况,感性脑对于整个大脑的控制力非常强。它拥有更多的神经元细胞,并且运行速度极快,每秒能够达到千万次级别,差不多相当于目前世界上运行速度最快的计算机。但是理性脑最快运行速度也就是每秒40次,还非常耗能,短时间内对大脑的控制能力就很弱了。

所以,当我们在试图影响别人的过程中,用理性脑去解码感性脑,怎么可能有效果呢?换句话说,你想都没想,就拿一根安卓手机的充电线,去给苹果手机充电,连接口都错了,肯定也充不进去电了。

最后,我们再来简单梳理一下。日常生活中我们有两重身份,施加影响者和被影响者。当我们作为施加影响者的时候,甭管自己的看法是不是正确,我们的大脑都更喜欢找事实和数据来论证自己的看法。但是,当我们作为被影响者的时候,情况完全相反,大脑会本能地动用感性脑,来排斥那些证据。

两重身份的大脑偏好正好是互相矛盾的。就像一个老师站在讲台上,他喜欢讲知识和概念是真实的,但是如果你让他回到学生时代,他不喜欢那些生硬的知识也是真实的。

所以,到底得用什么样的方式,才能有效升级自己的说服力和影响力呢?

解铃还须系铃人。作者发现,如果我们能够把试图影响他人的方式,与大脑的运作方式相对应,就可以掌握这套人际交往过程中的通用算法,有效升级自己的影响力。

好,我们先来说第一个关键要素,情感。它是抵挡大脑理性思考最有力的武器,也是你拿来说服别人最有效的工具。

很多政客、艺术家以及演讲者,常常被建议要先讲一个动情的故事更能引起注意,这是人们想出来激发观众兴趣的方法。

真实情况还不仅如此,情感能够使听众与演讲者,这两方大脑的生理状态趋同,这样听众就能够用演讲者的视角和感受来处理接收到的信息。一旦某个事件调动了你的情感,大脑的杏仁体,也就是人类进化过程中最早对情绪刺激做出反应的这部分就会被激活,然后杏仁体会向其他区域发出强烈的信号,立刻改变当前的大脑活动。

哪怕你坐在电影院里,屏幕上的恐怖画面对你本身没有什么威胁,但是大脑的“情感中心”还是会按照设定快速作出本能的反应。再加上我们每个人的生理反应相似,因此基本上是在用同样的方式消化故事情节。这样一来,一场电影或者一场演讲的结果,就完全有可能让我们采取同样的行动,并且用同样的方式审视世界。

比如,我看过一段TED演讲。演讲者叫苏珊·凯恩,她毕业于哈佛大学法学院,是一位美国作家,也是一位谈判、沟通教育专家。她演讲的主题是“内向性格的力量”,而她本人的研究方向就是关于心理学方面的。总之,在这个话题上,只要她把自己的研究成果和数据摆出来,说明内向型人对社会的进步不可缺少,大家不会不信。

但是,苏珊·凯恩却用了另一种方式。她没讲任何理论,而是讲了一个自己小时候在夏令营活动中,被当作书呆子的故事。她调侃式地分享了自己在夏令营里的困惑、心理活动以及对她日后的影响等等。苏珊·凯恩这么做,原因只有一个,她自己就是一个内向性格的人。她从小更喜欢安静独处的氛围,但也正因为如此,会经常受到排挤。当她说完这个小故事的时候,观众的情绪已经被代入进了她的处境中,也就意味着他们能够以一个内向者的视角来接受往后的信息。

这就是为什么说,无论是面对一个人还是数千人,激发情感都能帮助你传播思想、让别人接纳你的观点。换句话说,如果我很高兴,你却很伤心,那么我们就不可能以同样的方式解读同一个故事。但如果我能先让你变得和我一样高兴,也许是讲个小故事,那么你就更有可能顺着我的思路理解我的话。

实际上,人与人之间的对话,遵循的不是我们学习和认知的逻辑,而是相亲的逻辑。如果双方一见面,你就开始一项一项列自己的学历、身高、家庭条件等,那你们之间大概率成不了。但是如果在刚开始,你就通过一些故事和玩笑,给对方留下了一种好的感觉,那这次见面肯定还有后续。

情感在神经同步中所起的作用就是增进社会交往,促进相互理解。而且,科学家们发现,一旦听众的大脑活动与演讲者保持同步,甚至还能提前预测这个故事下一步的转折,可以说是“想你所想,急你所急”。

好,说完了情感这第一个关键要素,那第二个关键要素就是控制感。

想要获得更多的控制感,是我们大脑本能的反应,也是我们在影响他人过程中,最常见的错误。一旦对方感受到被你控制,就会产生强烈的抵触情绪。

所以,最好的方式就是一方面努力减少自己的控制感,另一方面,更多地给对方创造出控制感。这样一来,对方的积极性就会大大提高,认为这件事是自己在做决策,而不是受你的控制和影响。因此,交出控制权是施加影响力的另一个强大工具。

具体怎么做,可以在这两方面来多下功夫。第一个点就是让别人自己能够做选择。通常情况下,自己选择的要比别人强加给你的更符合偏好和需求。选择本身,就是一种莫大的自由。

在美国罗格斯大学的一项实验中,神经科学家德尔加多和他的团队发现,一旦告诉参与者他们能有机会做选择,参与者大脑的奖赏系统,也就是腹侧被盖区就会被激活。这个区域里含有多巴胺神经元,一旦受到奖赏信号,这些神经元的放电就会显著增强。我们喜欢选择,哪怕是这个选择并不能改变结局的情况下,我们的感觉也会更好。

对应到真实生活中,你看,商家在说服我们购物的过程中,从来都不会问我们想要什么,而是直接让我们选择要买哪个。在试图影响别人的过程中,我们可以直接给对方设置选项。

那第二个比选择更好的点,就是让对方完全参与进来,这个方法其实并不简单。

先问一个小问题:你觉得什么样的事最能够吸引你?未必是最重要的事,也不是好玩的事,但一定是没你就不行的事。这个时候,就算你再不关心再抵触,被说服的可能性也会大大提高。

作者在书里就举了一个例子,纳税。美国境内每年逃税的金额高达4580亿美元。那么假设你是政府官员,你的任务就是大幅减少逃税的金额,向人们施加影响的传统做法包括增加罚金、加强审核以及强调税收对于国家的重要性。这些方法虽然有效果,但是人们逃税的比率还是很高。

科学家们就开始分析为什么纳税会让人痛苦?确实,纳税会让人们失去一大笔收入,但这还不是最让人不高兴的地方。最让人不高兴的地方就在于,纳税这件事,不但人们无法做选择,而且完全不知道自己的钱到底被用在哪了?公共设施吗?还是社会福利中?

因此,研究人员进行了一项实验。他们邀请学生去哈佛大学的一间实验室,把他们分成AB两组,让他们给不同的室内装潢评分。作为酬劳,所有的参与者会得到10美元,但同时他们也被告知,需要支付3美元的“实验室税金”。A组实验过程中没有任何干涉,最后结果就是,只有50%的人按照要求,实际支付了这笔税金。

然而,B组的参与者则被告知,他们可以找实验室的管理者,针对如何分配交上去的税金提供建议。比如,他们可以提议将这笔钱拿来买饮料和零食,招待之后的参与者,或者把这笔钱用于学校的课题项目中。令人惊讶的是,仅仅是赋予参与者表达意见的权利,纳税的比例竟然从50%上升到了70%。

这项实验也印证了一旦赋予人们参与感和表达建议的权利,能够快速激活大脑的奖赏区域。比如家长想要说服挑食的小孩多吃蔬菜,有效的方法就是让他自己做沙拉。再比如,老师想让学生们不要旷课好好学习,更有效的方法是给每个同学都安排个小职务,或者让学生们自己参与制作教学大纲。公司发展呢,安排轮值CEO也是个发挥员工主观能动性,吸引人才的好办法。

到这里,这本《被左右的独立思维》的精华内容,我就已经为你解读完了。刚刚我们花了将近半小时的时间,最后假如你问我,只用1分钟的时间,讲一个关于如何影响他人最重要的事,你想说什么?

我想说,这个答案就是让施加影响力的方式匹配大脑运作的基本方式。你可以拆解成两步,第一步,我们张口想要说服别人的时候,先给自己2分钟冷静,强制把什么事实和数据通通丢掉,因为谁都不爱听。第二步,想一想我怎么表达,更符合对方的脑偏好,是讲一个有意思的故事,还是多给别人参与的机会?就像有句老话,“己所不欲勿施于人”,其实早就把这个道理说的再明确不过了。

撰稿、解读:潘旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.我们不是很难影响别人,而是影响别人的方式错了。

2.作为施加影响者,大脑更喜欢摆事实,搜集证据佐证自己的观点;作为被影响者,大脑会本能地动用感性脑,来排斥那些证据。

3.从情感和控制感这两个核心要素出发,让施加影响的方式与大脑的运作方式相对应。