《科学是怎样败给迷信的》 傅渥成解读

《科学是怎样败给迷信的》| 傅渥成解读

关于作者

这本书的作者约翰·伯纳姆是美国俄亥俄州立大学历史系教授,还曾经是美国医学史学会的主席,也是科学传播史方面的专家。他的主要研究领域包括美国医学史、科学史和社会史,在历史学、医学和科学领域的许多重要期刊上都发表过文章,还出版了十余本科学史著作。

关于本书

在这本书中,作者伯纳姆提出了一个耸人听闻的结论“科学已经败给了迷信”。因为随着科学知识的传播,普通人对科学的认同感并没有持续提高,相反,对迷信的信仰却始终在持续,甚至常常超越了对科学的信仰。面对迷信的泛滥,作者敏锐地指出,科学之所以败给迷信,就是因为科学知识的传播出现了问题。

作者梳理了最近200多年来,卫生、心理学以及自然科学的知识在美国走向普及的整个历史,从中提炼出了知识普及的基本传播模式,深入剖析了科学知识在传播过程中所存在的问题。阅读这本书,不但能帮助我们分辨朋友圈中的各种谣言和迷信,还能启发我们建立起一种跨越自然科学和社会科学的大视角。

核心内容

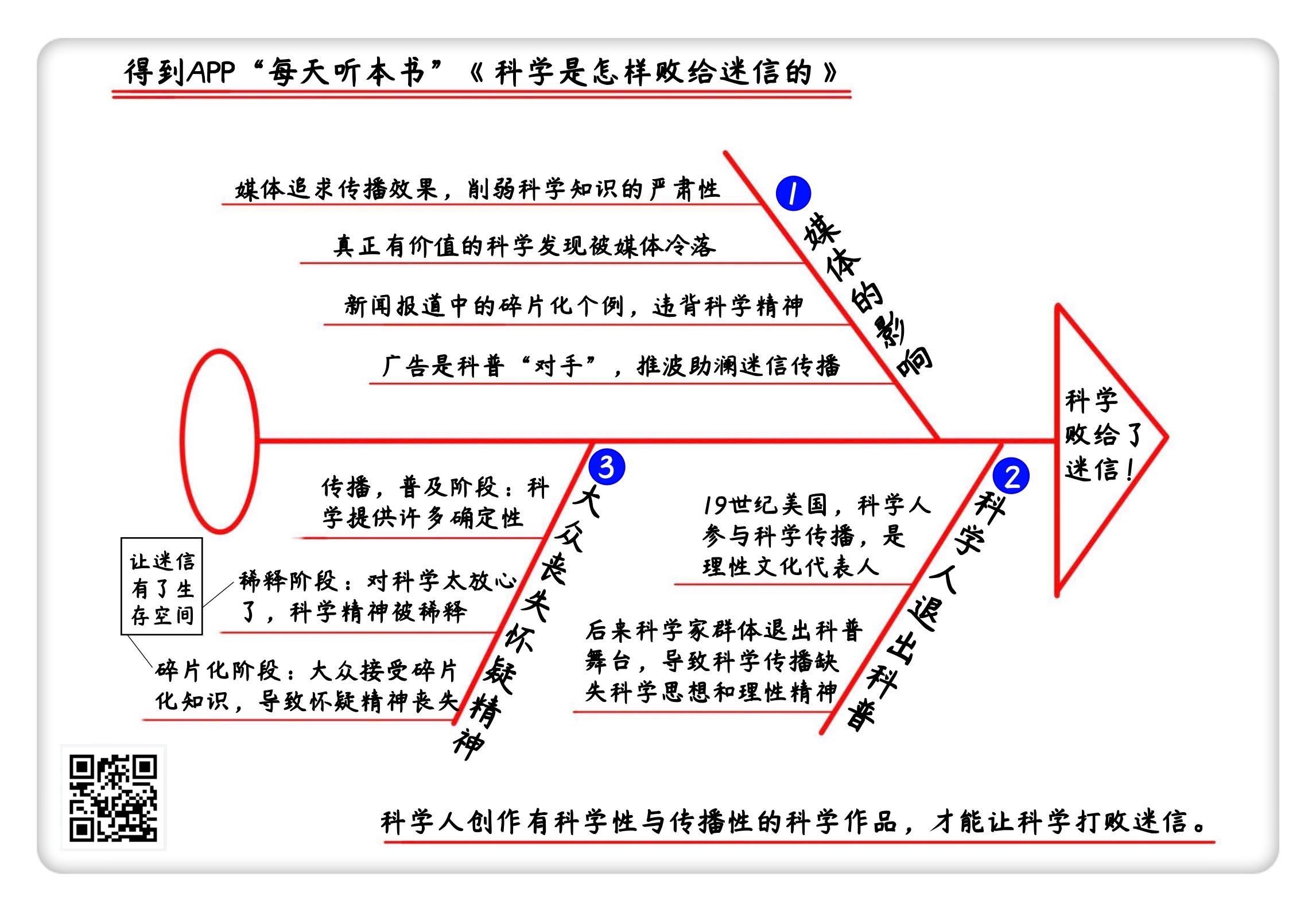

在这本书中,作者围绕美国的科学与卫生普及,用传播学的眼光看科学史,深入讨论近200年来,卫生、心理学以及自然科学的知识在美国走向普及的整个历史。通过对科学传播史的回顾与剖析,作者深入讨论了科学知识在传播过程中出现的问题。之所以会出现“科学败给了迷信”的现象,主要是由于以下三个原因:

首先,由于媒体的发展,为了追求传播效应,科学知识的严肃性被削弱,导致科学最终臣服于大众传媒和消费文化。

其次,随着科学的发展,科学共同体的分工变得越来越细,真正的“科学人”开始退出了科普的舞台,这就导致了科学传播过程中,科学思想和理性精神的缺失。

最后,由于科学本身为我们提供了许多的确定性,随着科学知识的传播和普及,理性的科学精神在不断被稀释,大家在不断接受着碎片化的知识,这导致了怀疑精神的丧失,让迷信有了生存的空间。

你好,欢迎“每天听本书”,本期音频为你解读这本书是美国的科学史专家约翰·伯纳姆的《科学是怎样败给迷信的》,这本书还有一个副标题,叫做“美国的科学与卫生普及”。和一般的科学史著作不同,这本书讨论的不是科学是怎么发展的,而是用传播学的眼光看科学史,讨论科学知识是怎样被传播和推广的。听完这本书,你就能明白为什么朋友圈里会有各种谣言横行,为什么跟父母解释各种不靠谱的养生知识那么困难。更难得的是,这本书还能启发我们建立起一种跨越自然科学和社会科学的大视角。这本书的中文版大约30万字,我会花大约26分钟左右的时间为你讲解这本书中的核心内容。

这本书的标题“科学是怎样败给迷信的”——这个问句预设了作者的一个观察,那就是“科学已经被迷信打败了”。这个结论乍听起来有些耸人听闻,因为在今天,不管是谁也都不会承认说我信迷信,不信科学;我们也会觉得,随着科学的进步,人们应该会变得越来越理性,迷信会变得越来越不受欢迎。不过,事实却并非如此,随着科学知识的传播,普通人对科学的认同感并没有持续提高,相反,对迷信的信仰却始终在持续,甚至常常超越了对科学的信仰。

美国的《科学》杂志在21世纪初发表的一项调查结果显示,尽管美国大众所了解的科学知识越来越多,但对伪科学和迷信的信仰却没太变化,对于超感觉、透视眼、鬼、与死者进行对话等迷信事物,有75%的美国人至少相信其中的一种。仔细想想,在中国,就在我们的身边,情况好像也是一样。打开朋友圈,很多传统的迷信都仍然顽强地生存着:各种养生保健的“小技巧”、各种占星相面风水手相的“小知识”、甚至转发求转运的锦鲤……数不胜数。

面对各种“迷信”的泛滥,作者敏锐地指出,科学之所以败给迷信,就是因为科学知识的传播出现了问题。

第一部分,我们先来看科学败给迷信的第一个原因——媒体的影响。

在科学传播和普及中,报纸、杂志、广播电视等媒体起到了关键性的作用,但由于为了追求传播效应,科学知识的严肃性被削弱了,所以在科学最终败给迷信的过程中,新闻媒体难辞其咎。下面,我们具体来介绍一下新闻媒体与科学传播之间错综复杂的关系。

伯纳姆说,科学有科学的发展逻辑,而新闻也有新闻的传播逻辑,许多新闻记者对科学只是一知半解,为了要追求新闻的传播效应,科学发现的事实常常会被有意或者无意地夸大和歪曲。我们每个人其实都已经对这种现象见怪不怪了,比如,科学家们在可能仅仅只是在研究某种疾病的机理方面取得了一些突破,在新闻中,可能就会直接说,科学家找到了治疗这种疾病的新方法。这就是对科学发现的夸大和歪曲。

除此之外,新闻媒体常常会寻找那些最具传播效果的信息,而真正有意义的科学发现常常看起来非常枯燥,因此总被媒体冷落甚至排斥。比如,从媒体的角度来看,霍金本人在轮椅上的形象,就要比他的科学发现更有传播效应。在书中,伯纳姆就提到,在19世纪的时候,美国的一些小报最喜欢报道的“科学新闻”其实是“在某某地方发现了五条腿的蟾蜍”这类的新奇而耸动的话题;而绝大多数严肃的科学发现不可能像外星人、超自然现象以及各种都市传说那样吸引人。

但是为了吸引更多的人,媒体常常不排斥各种具有迷信色彩的事物,甚至会主动为这些迷信提供庇护。书中提到了一个例子,1941年,当美国的一位天文学家接受电台采访的时候,他本来希望借着这个机会批评一下占星术,然而美国全国广播公司的负责人却坚持要他删去这部分的评论。因为星座是人们喜闻乐见的迷信,如果一家媒体去批评这些,那它自己的商业利益也会受到影响。

上面提到的这两点,主要是由于媒体不负责任所导致的。然而伯纳姆还指出,即使媒体非常负责任地、准确报道了事实的真相,这也会起到跟巫术相同的效果。这是因为孤立的现象不能反映出复杂事物内在的逻辑,还可能会让人对统计规律产生错误的印象。举个例子来说你就明白了,朋友圈中经常流传着这样的新闻,有的人得了绝症,然而尝试了某某疗法,最终恢复了健康。当然,我们都知道,这样的新闻通常都是假新闻,然而即使这件事是真实的,这个消息也有可能在传递错误的科学知识。因为这些新闻所讲述的只是事实本身,而忽略了事实背后的完整逻辑:一个人恢复健康,完全有可能是因为治疗以外的因素,比如锻炼。而且,真正要说明一个疗法到底有没有效果,我们需要对大量的患者设计对照实验,进行统计分析,这样得出的结论才可靠。一个患者的痊愈仅仅只能代表他的个人经历,而媒体在报道的时候会把这一位患者的经历放大,就很可能会对科学结论造成扭曲,也会让人们产生错误的印象。因此,在作者看来,这种“震惊”而“神奇”的新闻在传播上起到的效果跟巫术其实是一样的。

除了新闻媒体,另一个不得不说的话题就是跟媒体相伴相生的广告了。在我们今天看起来,广告似乎天然就是科学和科普的死对头,广告中不但经常会出现常识性错误,还可能出现各种夸大和虚假宣传,甚至出现反科学的言论。

举个例子,广告会煽动公众说“化学物质不安全,纯天然才好”,这种说法就不科学。因为就算是纯天然的物质,也是由化学分子组成的,只要我们能分析一种物质里有什么分子,那就能充分控制它的安全性。不过,这只是我们现在对广告的印象。书中提到说,广告在科学普及的过程中,也曾经发挥过重要的作用,在20世纪初的美国,公众卫生观念的普及多亏了有广告。广告向当时的人们展示了一幅幅现代生活的场景,比如用肥皂洗手,用牙刷刷牙等等;广告也普及了许多科学名词,像是卡路里、蛋白质、维生素、矿物质……这些广告在当时让人们感受到一种焦虑:尽管自己已经成为了中产阶级,但自己的生活方式可能非常不摩登、非常不健康。通过制造这种焦虑,广告实现了对潜在客户的消费动员。就拿肥皂来说,在公众卫生意识普遍薄弱的20世纪初,广告中的卫生知识“肥皂可以杀死细菌”,就帮助人们建立起了基本的卫生观念。

然而,随着卫生和健康知识的普及,牙刷、肥皂和维生素片进入千家万户之后,广告与卫生普及就开始分道扬镳了。广告开始要求直接、迅速地打动消费者的心,所以直接在广告中讨论各种生理学或者医学概念,就不如去强调“体验”。通过展示清洁明亮的画面,告诉观众这是能“给你带来健康生活全新体验的肥皂”,这就跟科学的冷静和理性产生了冲突。

在工业化生产的时代,不同的品牌其实差别很小,而为了找准目标客户,广告就必须在本来没有差异的场合,强行制造出差异,比如强调自己品牌的肥皂是“养生肥皂”,这就让广告彻底走向了“迷信”的一方。你看,从“杀死细菌的肥皂”,到“给你带来全新体验的肥皂”,再到“养生肥皂”,我们看到,为了达成传播的效果,广告从科普的“帮手”变成了“对手”。

我们来总结一下这部分的讨论。由于追求传播的效果,媒体可能会夸大和歪曲科学的发现,而有价值的科学发现还可能会被媒体冷落甚至排斥,新闻报道中碎片化的个例可能会完全违背科学的精神,而广告和新媒体又为科学知识的传播带来了新的挑战,这就最终导致科学的传播臣服于大众传媒和消费文化。这些现象也提醒我们,我们自己不能被媒体或者网络上的热门牵着鼻子走,在看到各种与科学有关的新闻时,必须保持一份应有的冷静和理性。

媒体和广告是科普工作的传播方式,但是对于科普工作,最重要的还是进行科普的那个人。接下来,我们要来讨论导致科学败给迷信的第二个原因——“科学人”的退出。

在科普的最早期,写科普文章的人可能自身就是科学家,他们不但能准确传达各种科学知识,还能向社会播撒科学精神的种子。而到了20世纪初,随着各个学科的迅速发展,专业的分工变得越来越细,科学家群体就渐渐退出了科普的舞台,而科普作家和科技新闻记者开始出现,他们的第一标准变成了“传播”,而不是“科学”,这就为科学精神的传播蒙上了阴影。

“科学人”是伯纳姆这本书中的一个重要的概念。所谓的“科学人”,指的是那些从事科学前沿领域研究,同时也热心科学普及的科学家,这些人在19世纪晚期的美国是科普的重要力量。这一批科学人很有使命感,他们写了大量的教科书和科普书籍,为杂志写科普文章,在城市和乡村演示科学实验。这些科学人不仅仅是“科学”的传播者,而且是一种理性文化的代言人。在这个时期,一大批教材和普及读物开始出现。

比如在美国,就出现了《科学美国人》等一大批科学杂志,这些书籍和杂志中所刊载的文章的作者,通常就是科学家本人。在作者看来,传统的科学人能认识到科学背后蕴含的文化和社会意义,他们把科学和理性带到了大众的视野中。正是因为他们的努力,教育与宗教终于在美国分离,各种迷信思想和一些非理性的信仰也因此烟消云散。他们影响了美国人的生活,也让科学终于成为一种社会上的主流文化。

但在那之后,20世纪初,美国科学知识的传播者群体开始起了变化。因为各学科的发展越来越快,科学家们必须非常努力地去追赶本学科的最新进展,也就没有时间再做各种科普了。而且,从科普上他们也没法获得利益,反而会被其他科学家同行看成是在不务正业。与此同时,科学的各个分支之间的分化也变得越来越细,一个科学家开始很难成为传统中那种“百科全书式”的学者:一个有机化学家可能不太熟悉无机化学的一些专业知识,而一个理论物理学家也可以完全不做实验。

当科学家在专业领域取得一个又一个重大突破的时候,他们失去了曾经有过的那种广阔的文化视野,“科学人”这样一个群体也就不再存在了。很多科学家可能只对自己研究领域以内的事物才非常熟悉,一旦稍稍偏离了自己的领域,他们的观点其实跟一般公众没什么差别。

而且,科普其实可以看成是一种“翻译”的工作,科学家们使用的语言是科学的语言,而普通人所使用的是日常的语言。让科学家们来进行科普,其实对科学家而言,就是要放弃他们的“母语”,转而用另一种外语进行写作,这对科学家们来说简直太困难了。

说到这里,不得不提到已故的大物理学家霍金了,霍金不但在物理学和宇宙学方面是杰出的学者,还亲自写了许多科普作品,比如大家都熟知的《时间简史》。霍金亲自参与到了科普的工作中,作为一位世界一流的科学家,用准确地科学语言向公众传达了科学知识,这是非常难能可贵的一件事。

但是像霍金这样的科学家还是很少,随着科学变得越来越复杂和抽象,公众在理解这些科学知识的时候,难度就会非常大。比如很多人都听过关于相对论、量子力学的科普,可是很少有人真正理解了这些科学理论。伴随着科学人的离场,普通人与科学之间的鸿沟被新闻媒体所填补,报纸、广播、新闻和网络相继进入了千家万户,开始逐渐成为科普的重要媒介。

如果我们从广义的角度看,不管是科普作家、科学记者,甚至是有一个自媒体账号的博士生,都可以被认为是“媒体人”。那么他们科普的标准都是什么?换句话说,所谓“科普”,到底是选择“科学”还是选择“普及”?这是一个很复杂的问题,因为科学知识一旦变得严格起来,就会非常枯燥,大家喜欢听“薛定谔的猫”的故事,不代表大家真的就想要去学习怎么求解薛定谔方程,科普作家必须在“科学”和“普及”之间保持平衡。

但是,要保证一篇文章的科学性,那读者的接受度可能就会大大降低,而如果要吸引更多的读者,那么准确性上可能就要大打折扣。在通常的情况下,为了能吸引到更多的读者,科普作家或者科技新闻记者会更多地采用新闻传播学的思维,而不是科学的思维。这就导致公众从科普文章中所获得的,并不是真正的“科学”,而是准确性打了折扣的,一种貌似科学的“产品”。

总结一下这部分的内容。在19世纪的美国,出现了一批“科学人”,不仅仅是科学的传播者,还是一种理性文化的代言人。随着科学的发展,在科学的传播过程中,科学知识的“生产者”身份也发生了巨大的变化:“科学人”退出了知识传播的阵地,新闻媒体开始成为了科普最重要的媒介,然而新闻媒体只是向公众展示着碎片化的科学知识,公众通过这些新闻没有办法学到真正的科学思维、科学方法、以及科学研究的过程,这是导致科学最后败给迷信的一个重要的原因。

说完了科普的传播方式和科学知识的生产者,接下来就要说说接受科普知识的人——社会大众了。

最后一个部分,我们要来讨论的是科学败给迷信的第三个原因,社会大众怀疑精神的丧失。在这本书中,伯纳姆将卫生、心理学以及自然科学知识传播的整个过程,总结出了一套知识普及基本传播模式,这个模式有四个阶段,分别是:传播、普及、稀释和碎片化。在科学和迷信不断斗争的过程中,起初是科学精神的胜利,然而好景不长,由于科学本身能为我们提供了许多的确定性,大家对科学“太放心了”,导致理性的科学精神不断被稀释,再加上大家在不断接受着碎片化的知识,怀疑精神渐渐丧失,反而让迷信有了生存的空间。

科学知识被普及的第一个阶段是通过直接传播进行的。在这个阶段,科学还没有那么复杂,各种科学知识距离普通人的生活还不太遥远,不需要专门的人来把科学家们的发现,翻译成普通人听得懂的语言。比如,在19世纪时,一个进行正规医疗实践的医生,可能会对坚持“放血疗法”的医生提出质疑和批评,这些质疑和批评不只局限于在医学界,而是希望直接争取普通人的支持,让坚持放血疗法的医生放弃这个做法,这时的科学传播还自带有“反对谬误”的功能。

所以在那个时候,“科学”这个词有非常正面的意义,科学的生活方式成了社会大众普遍追求的一个目标,这时的科学不但“正确”,而且“流行”。在这一时期,科学方法和科学精神得到了广泛传播,各种迷信和神秘主义开始变得不再有市场,到19世纪末的时候,很多传统的迷信观点已经被扫进了历史的垃圾堆。

随着科学的发展,科学理论开始变得不那么好理解了,普通人与科学之间的距离感开始增加,这时,科学的传播就进入了第二个阶段,那就是“普及”。

到了普及阶段,很多人就已经开始听不懂科学家们的争论了,这时,咱们刚刚提到的“科学人”们就会站出来,专门解释这些问题。与此同时,美国还开始出现了许多公共的科学讲座,就是科学家们到一个城市,然后由当地的牧师、医生和律师帮忙散发广告,邀请当地的居民来听免费的科学讲座。

为了拉近和人们距离,科学家们通常会展示一些很酷炫的实验,让他们感受一下科学的力量。比如向人们展示电磁现象、各种剧烈的化学反应,或者让观众吸一吸“笑气”,就是一氧化二氮,能让人发笑的一种气体。在这个阶段,“科学人”们向公众们传达的是一种对科学的坚定信念,在科学和迷信的斗争中,这个时期,科学取得了绝对的优势。

在前两个阶段,科学都是占了绝对上风的,但是接下来,剧情就要反转了。

科学传播的第三个步骤是“稀释”。具体来说,因为科学知识变得越来越专业化,越来越难以被所有人掌握,为了解释这些复杂的概念,就必须通过打比方、举例子、讲故事等方法来帮助人们更好地理解这些科学概念。加入这些比方、例子和故事,就是在往严肃的科学概念里加水,它不但冲淡了科学概念本身,还是对科学精神的一种破坏。这个传播阶段是对科学知识的“稀释”。在这个阶段,媒体开始成为了科学知识传播的主力。

书中提到,二战后,心理学在美国一度变得非常流行,杂志、电视甚至电影都开始关注心理学以及精神病学。杂志上会刊登犯罪者的心理分析,以及一些心理测试题,而有的电影剧情设定可能参考了一些精神病学方面的研究,这就是在原有的科学概念上掺水稀释。稀释的好处很明显,它能帮助科学知识变得更加容易传播,但读者和观众要是误以为这些就是严格的科学,这可就非常危险了。就拿电影来说,可能会因为剧情需要,就会对心理疾病进行简化或者绝对化的处理。如果科学方法和科学精神被注水,这就有可能成为迷信的温床。

紧接着,随着媒体力量的发展,科学的传播开始进入了第四阶段,伯纳姆将这个阶段称为“碎片化”。这时的科学传播已经完全由媒体所主导,普通人接收到的是碎片化的科学进展和科学成果,比如读到一篇有关科技进展的报道,你可能只会觉得“这个好神奇”,而没有学到任何科学原理,更没有学到科学的思维方法和怀疑精神。在伯纳姆看来,这样的科学报道,只是在让人们相信各种“奇迹”,这会导致人们开始把科学看成是一种新的“魔法”。

我们今天其实就生活在这个阶段:媒体都在报道着各种关于人工智能的新闻,但我想绝大部分人,一定完全不了解人工智能的工作原理,也从来没有思考过在遇到各种问题的时候应该选择使用怎样的人工智能算法,只是把人工智能当成一种“魔法”来接受,这其实是对科学精神的一种背叛。

所以,在伯纳姆看来,在科学传播进入碎片化的阶段,迷信彻底打败了科学,因为科学必须经过某种类似于迷信的方式,才能传播,科学被当做一种巫术接受了。

我们来总结一下这部分所讲的内容:伯纳姆将科学的普及过程分成了传播、普及、稀释和碎片化四个阶段,而在这四个阶段中,一开始,迷信得到了有效的压制。然而,随着科学的传播变成了由媒体主导,人们接收到的知识变成了碎片化的科学进展和科学成果,科学必须经过某种类似于迷信的方式,才能传播,这导致了怀疑精神的丧失,最终导致了科学被迷信所打败。

到这里为止,《科学是怎样败给迷信的》这本书的内容我们就已经介绍得差不多了,最后,我们来总结一下这期音频所介绍的内容。

作者认为,科学败给迷信有三个原因。首先,由于媒体的发展,为了追求传播效应,科学知识的严肃性被削弱,媒体中所宣传的科学发现可能会被夸大和歪曲,真正有价值的科学发现往往被媒体冷落甚至排斥。即使新闻媒体保持专业精神,新闻报道中碎片化的个例仍然有可能会违背科学的精神。此外,广告也在迷信的传播中起到了推波助澜的作用。在这些因素的作用下,最终导致科学的传播臣服于大众传媒和消费文化。

其次,我们还介绍了在科学传播的过程中,科普作品的生产者发生了一些怎样的变化。在19世纪的美国,涌现出了一大批优秀的“科学人”,他们不仅是科学的传播者,而且是一种理性文化的代言人。随着各个学科的迅速发展,专业的分工变得越来越细,科学家群体就渐渐退出了科普的舞台,这就导致了科学传播过程中,科学思想和理性精神的缺失。

最后,我们介绍了科学普及过程的四个阶段,这四个阶段分别是:传播、普及、稀释和碎片化。在19世纪前期的美国,科学知识的传播和普及阶段,迷信得到了有效的压制。然而,随着媒体的兴起,理性的科学精神不断被稀释,大家在不断接受着碎片化的知识,导致了怀疑精神的丧失,这就让迷信有了生存的空间。

在最后,我还想补充一点。这本书中,伯纳姆的讨论主要是围绕着美国19和20世纪的历史所展开的,我们其实也可以延续他的思路,分析一下在21世纪的今天,各种新媒体在科学知识传播中的作用。

我们能看到,传统媒体,比如广告的作用已经慢慢减小,而移动互联网上社交媒体的影响越来越大。书中所提出的问题仍然没有得到解决,社交媒体甚至为迷信的传播注入了全新的动力。

和传统媒体不一样,现在每个人都可以建立自己的自媒体,社交网络上文章的内容不再有任何专业人士把关,所以内容的准确性和科学性就完全无法保证。更可怕的是,在社交网络上,一个人如果喜欢各种伪科学的信息,通过社交网络上的信息推荐机制,他可能接触到更多传播谣言的账号,反复强化他对谣言和迷信的认知。

要解决这个问题,我认为,科学工作者们不能拒绝媒体,而是要去创作同时有科学性和传播性的科学作品。比如说美国的航空航天局,就非常善于利用社交网络传播真正的科学知识,每次有了重大的天文学发现,在新闻发布会之前,他们会在社交媒体上进行预热,勾起大家的兴趣,吸引更多的人来观看他们的发布会。也就是说,想要传播正确的科学知识,科学家们也要服从传播学的规律,才能让科学打败迷信。

撰稿:傅渥成 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.科学是这样败给迷信的:媒体片面追求传播效果时,科学知识的严肃性被削弱,媒体中所宣传的科学发现可能会被夸大和歪曲,真正有价值的科学发现往往被媒体冷落甚至排斥。此外,广告也在迷信的传播中起到了推波助澜的作用。

2.科学普及过程有四个阶段:传播、普及、稀释和碎片化。