《白色天空下》 王朝解读

《白色天空下》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

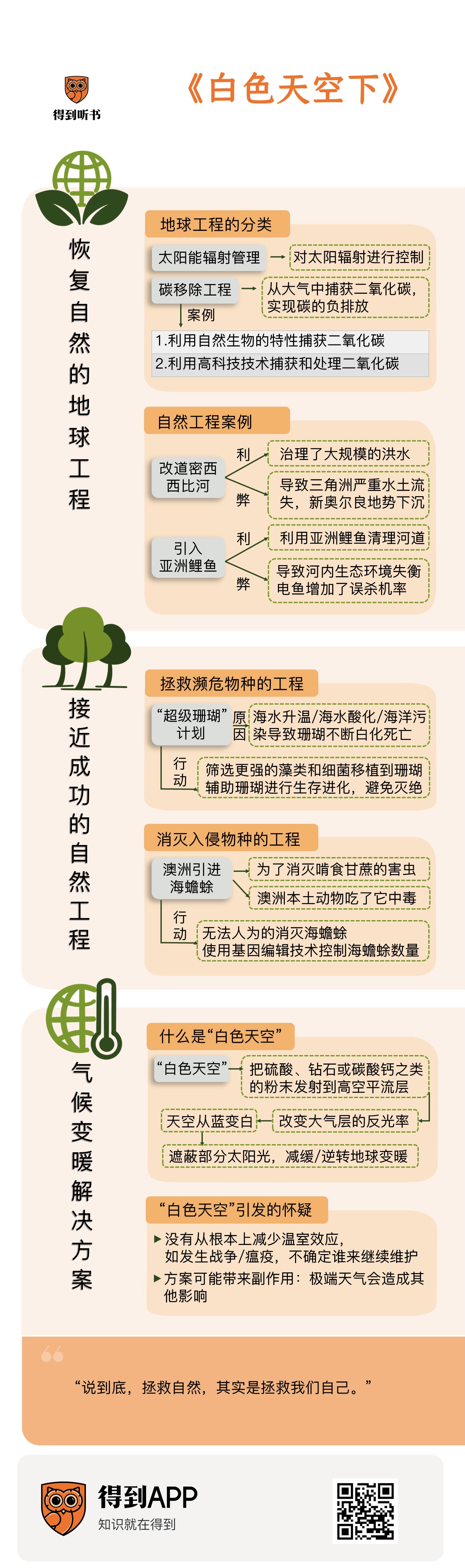

今天这本书的标题有点奇怪,《白色天空下》,天空不是蓝的吗?怎么是白色的?这其实说的是一个非常宏大,但也有点吓人的工程,要把硫酸盐、钻石或者碳酸钙之类的粉末发射到高空几十公里的平流层上,改变大气层的反光率,将天空从蓝色变成白色,这样就能遮蔽部分太阳光,减缓甚至逆转地球变暖。

实际上,“白色天空”只是众多“地球工程”之一。“地球工程”是一个统称,2009年首次由英国皇家学会提出定义,它也可以叫人为气候干预,特指以减少或抵消气候变化造成的升温为目的的一系列技术。其他地球工程还有往极地的天空发射非常微小的盐水水滴、用太空镜片反射走太阳光等等,就算撇开经济成本不提,你也应该会想到,地球工程并不只是简单的降温,还会有难以预知的副作用。比如会不会威胁粮食安全,释放颗粒会不会影响呼吸系统,硫酸盐颗粒会不会造成大规模酸雨等等。

为什么科学家要冒着这么大的危险,去干预大自然呢?原因很简单,危机迫在眉睫。2023年全球升温幅度极有可能打破2016年创造的纪录,成为1850年以来最暖的年份。根据欧盟哥白尼气候变化服务中心的报告,2023年7月不但是全球有记录以来最热的月份,还是首次全球平均气温比基准气温上升1.5℃。这个1.5摄氏度的温度阈值,被科学家们认为是一个关键临界点,一旦年度升温超过这个阈值,极端高温、洪水、干旱、野火等灾害将会大幅增加,地球气候系统将会走向混乱甚至崩溃。在这个节骨眼上,人类必须为自己造出的危机想出一个解决办法,而除了最简单的节能减排,想要更立竿见影地改变气候变化的趋势,就只能发挥想象力,更深入地干预自然了。

不过,这本书讲的不仅仅局限于把天空变白的“地球工程”,而是讲述了几十年来人类的各种大型工程,既有物种级别的,也有全球级别的。有些技术很先进,有些手段很粗暴,从美国水利工程和亚洲鲤鱼斗智斗勇,到治理密西西比河造成新奥尔良逐渐被淹没;从提着水桶挽救濒危鱼类,到通过基因工程培育能够承受极端气候的“超级珊瑚”,为我们展现了人类在试图驯服自然的过程中弄巧成拙,为了挽回破坏,恢复自然,不得不亡羊补牢,继续干预自然的一些历史事件。

这本书的作者伊丽莎白·科尔伯特是美国知名记者、优秀科普作家,听书之前曾经解读过她的普利策奖获奖作品《大灭绝时代》。在《大灭绝时代》展现了人类所面对的自然危机后,科尔伯特转向了我们能采取什么行动,和这些行动会有什么样的后果。她通过翔实的调查告诉我们,人类对自然的影响已经不可能走回头路,干预自然是我们最危险的尝试,也是最后的希望。而今天这本书所梳理的,就是人类在自然工程的历史上,怎么屡战屡败,而又屡败屡战的。

我将把本书分成几个问题,为你展现人类在控制自然上的各种努力,以及对自然的控制如何导向了更多的控制。我们首先从“地球工程”开始,来更深入地了解那样的超级干预工程是什么,然后结合美国密西西比河和五大湖区的历史案例,说说为什么没有完全成功的干预。不过人类并不是毫无希望,干预也有接近成功的时候,看看作者举出的哪些生物工程案例既能够改善濒危物种的生存,又能控制入侵物种的破坏。最后,我们再回到“白色天空”,了解最前沿、最狂野的气候工程技术。

我们刚刚简单地提了一下,什么是地球工程,这里再具体展开说说。地球工程一般分为两类,一类是太阳能辐射管理,也就是像白色天空这样的,对太阳辐射进行控制,还有一类是碳移除工程,也就是用人工手段从大气中捕获造成温室效应的二氧化碳,实现碳的负排放。

碳移除工程实际上已经开始了一些实验性项目,比如生物能结合碳捕获与封存技术,听起来有点复杂,其实中国就有一个例子,它就是位于内蒙古的毛乌素生物质电厂。我们结合这个中国的例子来讲解这个生物碳移除的原理,其实很简单。毛乌素生物质电厂就是种能够固沙的沙柳,然后用沙柳燃烧发电,每次要砍沙柳的时候,必须种一株新的来替代。那你肯定要问了,这不还是火力发电吗?形式的确很像,但是性质已经完全不同了。首先,传统的火力发电是用不可再生的化石能源,比如煤炭,而生物质电厂使用的是可再生的植物,并且靠植物的光合作用从大气中捕获碳。第二,也是最重要的差异,就是在燃烧之后采用先进的技术手段,把燃烧生成的二氧化碳再“捕获”并封存起来。毛乌素电站的做法比较聪明,把发电的草木灰和高纯度二氧化碳尾气,用来种植螺旋藻,既赚了螺旋藻的钱,又让螺旋藻在生长过程中进一步吸收碳。还有一些其他的做法是把尾气收集后直接液化,封存到地下。还有类似思路的“以竹代塑”,也是用植物取代化石燃料产物。很多人没有意识到,其实很多塑料都需要用化石燃料来合成基本成分,会增加碳排放,而竹子则可以捕获大气中的二氧化碳。

除了这种利用自然生物的碳移除工程,也有更加科幻的技术方案。比如作者科尔伯特就参加了一个把二氧化碳变成石头的初创企业,叫“气候修造”。几年前,她收到这家科技公司的推销邮件,听起来很像诈骗,说是如果你为全球气候变暖而担忧,每年交一些钱,就能把二氧化碳从空气中清理出来,埋入地下八百米深处。科尔伯特抱着试试看的心态,就决定签约了。就这么过了一年,她决定亲自去现场检查一下到底有没有被骗。

作者去的是他们位于冰岛的一座地热电厂,这个发电厂计划“让清洁能源变得更清洁”,已经投入使用。这座电厂和普通地热电厂一样,利用火山的地热烧水,不一样的是,他们把火山释放出的温室气体注入水池中,做成一种高压气泡水,灌进地下。在地层深处,二氧化碳会在水中和火山岩重新反应变成矿物质。而气候修造的项目就在电厂旁边,一座像火箭发射平台一样的机器会直接吸入空气,用一种特殊物质捕捉二氧化碳分子,再通过加热释放二氧化碳分子,和电厂的气泡水混合。事实上,二氧化碳本来就会被大自然吸收,变成矿物,但是这种自然过程需要几十万年,而气候修造的项目将这个过程加快到了几个月之内。从电厂地下几百米深处挖上来的深色玄武岩上,作者已经可以看见一块块白色的固体,代表着人类碳排放的痕迹。

关于这个项目,我也做了一些了解,发现气候修造公司在作者访问几个月后就暂停运作了,因为他们的机器无法耐受冰岛当地的严寒,冻坏了。还好,这个项目没有真的骗钱跑路,包括微软公司在内的投资方继续支持他们改进技术,实现未来三年内吸收四万吨二氧化碳的目标。按2022年的中国人均碳排放水平计算,这个数字大约相当于五千个中国人一年的碳排放量,虽然对于全球来说只是杯水车薪,但也是重要的一小步。

但是,也有人认为碳移除工程还不能被称为地球工程,因为碳移除工程的规模还没有达到“地球”级别,比如刚刚提到的就是一个发电厂的范围。而像太阳能辐射控制的方案,要么就是向极地天空喷射盐水,要么就是发射巨型太空镜子,规模达不到全球,也至少有地区规模。

但科尔伯特提醒我们,如果不考虑宏大的规模,只是说试图用更深层次的人类干预来恢复自然的工程,地球工程其实并不罕见,只是一种极端案例。我们可以给包括地球工程的这一大类工程取一个新名字,叫“自然工程”。这种工程的目标是消除人为干预的破坏,让自然恢复原本的状态,但是手段却是要人类更进一步地干预自然。比如为了控制水利工程造成的三角洲退化,就是一个自然工程,而水利工程本身,就不是自然工程。

也就是说,地球工程这样的自然工程,就是要干预那些人类干预自然造成的结果,是一个干预的套娃。这正是这种工程的特点,它所应对的危机不是自然危机,而是人类造成的危机。

接下来,我们就来看两个经典的自然工程案例,一个在美国密西西比河三角洲,另一个也在美国,在五大湖区。

好,第一个案例非常经典,是人类驯服自然的意外副产品。你可能之前听说过,美国的密西西比河是北美最大的河流,也是世界第四长河,流域覆盖了全美国40%,比黄河流域还要大五分之一。但是密西西比河有一个很严重的问题,它的干流在美国大平原地区,从北向南奔流进墨西哥湾,中间几乎没有什么山脉约束这条狂暴的河流,而在人类干预以前,每年能有数亿吨的沉积物顺流而下。于是,在地球自转和堆积物的共同作用下,密西西比河和以前的黄河很像,形成了弯曲而多变的河道,很容易决堤泛滥。过去七千年间,密西西比河就发生了六次大决口,小的决口更是不计其数。以位于密西西比河三角洲的新奥尔良为例,1858年发生了45次决口,1882年甚至高达284次,全城每隔几十年就要被河水淹没一次。

美国人也知道,密西西比河两岸土地非常肥沃,本来应该是上好的农业基地,但因为长期泛滥而无法完全利用起来,得想个法子。于是,1879年美国在美国陆军工程兵属下设立了密西西比河委员会,拨款一百万美元,差不多相当于今天的一亿美元,让工程兵去驯服密西西比河这条巨蟒。他们的方式简单粗暴,直接在河岸筑起大堤,阻止河流变道。当时有科学家提醒,两岸筑堤并不能完全杜绝决口的可能性,反而还会增强洪水的破坏力,但是美国工程兵并没有当一回事。结果1926年,一场连绵不绝的大暴雨让密西西比河水位居高不下,最终到了1927年春天,洪水决堤,造成美国史上破坏最大的洪水。这场洪水淹没了上万平方公里的土地,造成数百万人流离失所,按今天的货币价值计算,损失高达70亿美元。

美国人痛定思痛,在1928年美国国会通过《洪水防控法》,再度要求工兵部队全面治理密西西比河。美国工兵不但新修了几百公里的堤坝,还加固了原有的河道大堤,平均每一座都增高了一米并扩大了一倍体积。而且这次工兵吃一堑长一智,不光靠堵,还学会了疏。由于有上百万人口的新奥尔良就在下游三角洲,不能直接行洪,美国工兵把密西西比河和旁边的几条河联通,修建了极其复杂的下游泄洪体系,在高峰时期的主要泄洪道流量相当于一条珠江。此后,密西西比河虽然也常有紧急泄洪,但再没有发生过大规模的洪水。美国工兵骄傲地宣称“我们治理了它,拉直了它,规整了它,禁锢了它”。

但是如果故事这么结束的话,就没有本书要探讨的问题了。结果密西西比河是治好了,密西西比河三角洲却开始出问题了。密西西比河是不决口了,但是沉积物也下不来了。原来新奥尔良所在的三角洲每年都会得到上游的泥沙补充,然而现在只有海水侵蚀,而没有补充,新奥尔良发生了严重的水土流失,两百万人居住的土地开始分崩离析。比如下游的查尔斯岛在几十年间就从90平方公里缩小到了1.3平方公里,假如你住在那里,小时候这个岛差不多就是北京的东西城区的大小,等你老了的时候就只剩下三个天安门广场那么大了。

现在的新奥尔良地势低洼,又是世界上沉降最快的地方之一,有些地区十年间下沉了15厘米,全城很多地方都降到了海平面之下。更糟的是从一百年前开始,新奥尔良就已经开始建设水泵系统,把周围的沼泽和湿地抽干,扩大城区建设,结果现在水越抽越多,城市下降得越来越快。下沉也使新奥尔良不得不继续加高海坝,以免重现2005年卡特里娜飓风造成的水灾,当时风暴带着海水淹没了80%的城区,有近两千人遇难。

为了阻止新奥尔良消失,自然工程必须不断加码。工兵们这一次的目标是重现被他们的前辈阻止的决口,恢复被抽干的沼泽。他们使用地下的钻头把沉积物翻到地面上,再用一个柴油泵和运输管将其运到几公里外的低洼地带,形成新的沼泽。每片人工沼泽造价高达数百万美元,每平方米价值8美元,总共规划了几十个。然而,如果钻头停转,水泵关闭,大概十年之后这些沼泽就会再度消失。在和密西西比河的较量之中,人类似乎就像西西弗斯一样不停重复推石头上山,每一次以为到了巅峰,就又要开始新一轮的工程。密西西比河告诉我们,被人类禁锢的是人类自己,而不是河流。

第二个案例,虽然也在美国,但是中国人会有一点点的亲切感。我们也还是从密西西比河开始,你猜猜密西西比河现在最多的鱼是什么?答案可能会让你有点惊讶,“亚洲鲤鱼”。不过,这个亚洲鲤鱼其实是一个统称,其中包括且不限于中国的“四大家鱼”,也就是鲤科的青鱼、草鱼、鳙鱼、鲢鱼。没错,“亚洲鲤鱼”就是来自亚洲的一系列鲤科鱼类的统称,美国人分不太清楚,就起了这么个名字。

这些鱼是怎么远渡重洋来到美国的呢?其实起因恰好就是为了保护环境。早在1962年,有一本书叫《寂静的春天》,警告人类滥用杀虫剂和化肥,最终会导致生态灾难,春天再也听不到鸟儿的歌唱,所以叫寂静的春天。这本书一发售就引起轰动,推动了环保运动的发展。当时美国人使用除草剂来对付一种入侵的水草,这种水草会堵塞河道,影响航行。《寂静的春天》出版之后,于是就有美国人寻思,如果我们不用除草剂,而是引进一种吃草的鱼,不就可以既保护生态,又解决水草了?1963年,美国鱼类和野生动物管理局第一次引进了草鱼,很快这些草鱼就逃逸到了密西西比河中,不久后,又有人引进了鲢鱼、鳙鱼来吃水草,结果也都无一例外逃到了密西西比河之中。

问题是,这些鲤科鱼类很快就会发现美国人不爱吃多刺的鱼,自己在北美没有天敌,又遍地都是饵料,就像欧洲人征服美洲,亚洲鲤鱼征服了美洲。只花了三十多年,亚洲鲤鱼就几乎统治了整片密西西比河流域。到今天,密西西比河的一些支流中有97%的鱼类都是亚洲鲤鱼,本土鱼种都成了珍稀物种,本地的淡水贻贝等软体生物也快被吃灭绝了。

有些河里的亚洲鲤鱼,不仅仅是生态灾难,都快让河流变得不适宜通航了。为什么?由于鲢鱼有被惊扰就跃出水面的习性,船的引擎声会让河道里的成百上千条鱼全部跳起来,直接撞到船上或者乘客身上。科尔伯特就有这样的经历,她坐着小船在河上,突然一条鲢鱼腾空而起,打中她的脑袋,感觉就像挨了一闷棍,还有村民描述自己曾直接被鱼打晕。

但更糟糕的是,这些鲤鱼还有入侵五大湖区的威胁。如果你比较熟悉地理,可能知道密西西比河和五大湖区按理说,是不相连的,为什么鲤鱼会威胁五大湖区呢?原来,当年芝加哥19世纪末改造市区排水系统时,逆转了芝加哥河的流向,让河流进了密西西比河的支流里。在那之前,芝加哥的城市污水都排入芝加哥河,然后进入密歇根湖,污染了芝加哥全市的水源,造成了瘟疫流行。改道之后,芝加哥的污水就顺流而下,排入密西西比河中。

但是到了九十年代,亚洲鲤鱼在密西西比河泛滥成灾,芝加哥的排水系统无心插柳,成了五大湖保卫战的前线。美国国会又一次找到负责治理密西西比河的工兵部队来解决问题。工兵的负责人告诉科尔伯特,当年国会说“做点什么都行”,于是他们除了直接派人抓鱼,还想了个简单粗暴的办法:电鱼。2002年,第一道电鱼屏障开始通电,和五大湖联通的整条河段中都有一点电场,鱼越大,电压差越大,越容易被电死,当然,人也容易被电死。而且,每次检修,还需要在河道内下毒,避免有漏网之鱼突破防线。他们还打算更新技术,改成耗资7亿美元的气泡闸门,用噪声击退入侵者。

当然,工兵们也研究了恢复原有流域分隔的方案,“只”需要25年和180亿美元,相比整个五大湖的生物资源来说的确很便宜。但是,芝加哥人不同意,既然只要自己家门口的河水通上电就行,为什么要多花钱呢?当然,他们还想了一个师夷长技以制夷的方案,搞鲤鱼饮食文化节之类的宣传措施,让美国人爱上吃鲤鱼。只不过到目前为止,效果看起来还是不如给河水通电。

问题来了,维护“自然状态”而被通电的那条河流,是不是自然的一部分呢?电死别的鱼怎么办呢?密西西比河与亚洲鲤鱼的案例告诉我们,人类的自然工程鲜有真正的成功案例,我们对自然世界知之甚少,又太急于干预,人类往往在自信地迈出干预自然的第一步之后,就已经失去了主动权。我们不得不面对现实,自然已经永久地改变了,没有人工干预维持的自然已经越来越少,我们需要思考自己的每一步,是不是真的值得。

刚刚说的案例都不太成功,科尔伯特说,也并不是每一个自然工程的前景都那么灰暗。在针对性很强的项目中,人类其实还是能看见胜利曙光的。她就访问了两个很有希望的工程,一个是拯救濒危物种,一个用来消灭入侵物种。

拯救濒危物种的工程,是一个叫“超级珊瑚”的计划。我们都知道,珊瑚礁就像海底的热带雨林。每一株小珊瑚其实都是几个物种的合作社,珊瑚虫会在体内“种植”一些共生藻类,靠这些藻类养活自己。但是由于海水变暖、二氧化碳比例升高造成的海水酸化、海洋污染等等多种人类因素的影响下,全世界的珊瑚礁都在萎缩。在不适宜的条件下,组成珊瑚的珊瑚虫会排出体内的共生藻类,失去藻类供养的珊瑚虫会慢慢饿死,色彩随着生命一同消亡,露出底下白色的珊瑚礁,也就是它们的石灰质骨骼,这就是“珊瑚白化”。1998年,一次异常的海水升温造成了第一次全球珊瑚白化事件,估计全球有15%的珊瑚死亡。2010、2014、2020年又连续发生了多次白化事件。据研究人员估计,澳大利亚的大堡礁,也就是世界上最大的珊瑚礁,在21世纪中叶就会全部白化死亡。

怎么样才能拯救珊瑚呢?科尔伯特访问了露丝·盖茨教授,她是超级珊瑚计划的主持人。他们的计划有个很高级的名字,叫“辅助进化”,但是也可以翻译成中国人更熟的词,杂交珊瑚。盖茨教授的团队在实验室里模拟更酸、更热的海洋环境,人工筛选那些适应力更强的藻类和细菌,然后再移植到珊瑚身上,检验它们能不能够在未来的极端环境中活下去。他们要和时间赛跑,至少要辅助一部分珊瑚在未来多生存二三十年,给人类足够的时间控制碳排放,避免珊瑚的全面灭绝。

另一方面,也有针对性消灭入侵物种的工程。这个工程一开始是为了消灭澳大利亚的海蟾蜍。1935年,澳大利亚人为了消灭啃食甘蔗的害虫,引进了海蟾蜍。海蟾蜍体型庞大,可以重达几公斤,几十厘米长,和吉娃娃体型相当。问题是,这些海蟾蜍不但不吃那些害虫,还害死了澳大利亚的其他动物。这个入侵物种的故事和亚洲鲤鱼很像,但是反过来了。美国没有动物想吃鲤鱼,而澳大利亚本土所有动物都想吃海蟾蜍。澳大利亚没有产出,本土动物没有经验要警惕这种会跳的大肉块,实际上海蟾蜍有剧毒,会导致心脏停跳,很多动物吃了就被毒死了。受到海蟾蜍入侵影响,澳洲大量独有的哺乳动物和爬行动物数量锐减。澳大利亚人为了消灭海蟾蜍,下过毒、开发过海蟾蜍专用陷阱,甚至直接开枪、用球棍,都没能解决。

科尔伯特在探访了超级珊瑚项目后,也参观了一个很有希望解决海蟾蜍问题的项目,使用了基因编辑技术。思路很简单,把海蟾蜍的毒素基因变弱,然后让它们去和野生蟾蜍杂交,削弱海蟾蜍的毒性,让野生动物吃了以后不会直接死掉,而是知道这玩意儿不能吃,慢慢就会减少海蟾蜍的破坏。后来,研究人员还发现可以用基因编辑改变老鼠的出生性别比,控制鼠群数量。

当然,有人会担心,这两个项目都是干预了动物的进化,我们并不知道未来这些抗酸耐热的珊瑚能活多久,也不知道改变的海蟾蜍基因表达会不会有什么副作用。就像书里说的那样“有时候什么也不做强过于做点什么,有时则恰好相反”。

看遍了那么多好坏参半的现实案例,我们回头看看“比什么也不做”强一些的“太阳能辐射管理”,也就是书名里的白色天空。

白色天空其实比说起来的还要复杂一些,但也还是很简单。比如用什么到天上喷粉末?最主流的方案被称之为“平流层气溶胶注入抛射器”,其实就是一种特种飞机,开发成本大约在25亿美元。听起来很多,实际上只有A380客机的十分之一。由于颗粒会慢慢落到地面上,所以每隔一段时间就要再补充,但每年200亿的维护成本只是全球各国化石燃料补贴的三百分之一,相较之下非常便宜。

既然如此经济和简单,为什么还有人怀疑白色天空那样的太阳能辐射管理?原因有二,一个是这个方法说到底治标不治本,没有从根本上减少温室效应,就像用香烟治疗毒瘾,把一种成瘾问题变成了两种。如果发生了战争,或者瘟疫,谁来继续维护呢?

另一个,就是这种方案很可能有副作用。事实上,这个方案的灵感就来自大自然的破坏性活动。1815年,印尼的坦博拉火山爆发,这是人类历史上最大规模的一次超级火山爆发,喷出了超过一千亿立方米的火山灰和气体,连伦敦都能看到火山灰造成的晚霞。在当时的浪漫主义画家们笔下,欧洲的日落散发出蓝色和红色诡异光芒,但他们当时并不知道来自数千公里外的火山灰会造成多大的影响。火山喷发了大量的二氧化硫进入大气层,然后二氧化硫会在高空形成硫酸盐气溶胶,遮挡太阳光,使地球降温。硫酸盐不仅仅管降温,还会依附大气中的PM2.5颗粒,形成酸雨。坦博拉火山喷发后的第二年,也就是1816年,号称无夏之年,全球平均气温下降了近1摄氏度。由于光照不足、极端低温频发,北半球粮食大规模绝收。中国史书也有相关记载,1816年也就是清朝的嘉庆二十一年,安徽、云南等南方省份在农历七、八月发生雪灾,导致了大饥荒。

既然这个方案的灵感就已经提示我们有风险,为什么我们还在考虑这些方案?答案可能是,我们别无选择。一个反对地球工程的专家对作者说:“我们在考虑这个办法的原因就是真实世界已经给我们发了一手烂牌,那手烂牌是我们自己发给自己的。”2015年,联合国政府间气候变化专门委员会算了一笔账,在1000多种模型当中,只有116种能把气温上升幅度控制在1.5摄氏度,而其中101种都涉及负排放。换句话说,就算各国就减排达成协议,人类也很有可能无法阻止气候灾难的到来。科尔伯特虽然担忧自然已经不再变得自然,但也发出了疑问,如果地球工程真的有希望让不再自然的生态系统恢复、减缓海平面上升,我们难道不应该考虑一下吗?她引用了一位学者的观点说,最佳的方案就是去做所有该做的事情:削减排放、增加碳移除、实施地球工程。

作者在书里还提到了一种只剩下几十条的小鱼,它们只在一个美国中部沙漠一个几十平方米大的地下岩洞里栖息,因为人类抽取地下水,这个岩洞的水位正在逐年下降,而且由于附近的核试验,未来很可能会被放射性水流污染。为了挽救这种小鱼,科学家建立了极其严密的监视系统,每个季度都要数一遍数量。他们还仿造原来的岩洞,模拟了一个人工繁育的假岩洞。

在美国沙漠中还有很多类似的珍稀鱼类,这些小鱼一旦离开人工的自然环境,就很难存活,幸运的一些鱼被科学家们用水桶拎到下一个人工栖息地,另一些则只能在自然栖息地里等待灭绝的倒计时。作者认为,人类的处境越来越像这些小鱼,只不过我们的水桶是自己拎着的。

对我们来说,每个人都可以从书中所讲的案例中认识到,人类既要保持对自然的敬畏,审慎地考虑干预自然,更重要的是要承认,自然工程既是人类盲目自信的诅咒,也体现了人类对自然的责任。小心翼翼地把天空涂白,并不比把天空喷黑更可怕。

我们会发现,在人类一百多年来的活动下,自然早已不再是原本的自然,大气中的二氧化碳每三个就有一个是人类活动排放的,海水里流着放射性污水和微塑料颗粒,来自大洋另一端的鲤鱼在通电的河水里挣扎跳跃,珊瑚身上长着人类挑选的藻类。如作者所说,这些方案并不是某种进步,而只是现有条件下人们能想出的最佳方案。我们不能又干预自然,在坏结果发生时又坐视不管。说到底,拯救自然,其实是拯救我们自己。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

人类既要保持对自然的敬畏,审慎地考虑干预自然,更重要的是要承认,自然工程既是人类盲目自信的诅咒,也体现了人类对自然的责任。

-

拯救自然,其实是拯救我们自己。