《病毒星球》 猛犸解读

《病毒星球》| 猛犸解读

关于作者

本书作者卡尔·齐默是一位著名的科学作家,曾为《纽约时报》《国家地理》《大众科学》等著名杂志撰写过大量科学类文章。他还出版过十几本书籍,作品曾被收入“美国最佳科学写作”和“美国最佳科学与自然写作”系列,也获得过不少写作类奖项。

关于本书

这本书是美国国家卫生研究院“病毒星球”计划的成果之一,目的在于让人们更加了解病毒这种和我们一起生活在地球上的小东西。在这本书中我们可以发现,病毒甚至不能算是生命,但是它不仅大幅改造了地球的环境,还深刻地影响了生物的演化和人类的文明。

核心内容

病毒的历史和生命的历史一样长。病毒的结构很简单,简单到甚至不能认为它是生命,但是它却在地球和生物的历史中发挥着举足轻重的作用。地球大气中的氧相当一部分来自于病毒的基因;之所以有胎生动物的出现,是因为有一种病毒的基因混入了生物基因组当中;人类的文明也曾经多次被病毒改变,是病毒让人类的文明失去了许多可能性,但又增加了全新的可能。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《病毒星球》,而所谓“病毒星球”,其实就是我们生活的地球。

提到病毒,你的脑海中可能会联想出一些词:疾病、伤痛、死亡、肉眼不可见,但正是这些微小的病毒,影响着我们每个人的生存。不管是现在这一刻,还是放眼过去的演化史,任何动物和植物,都离不开这些微小但影响力巨大的病毒。这些病毒和我们共同拥有这颗地球。

虽然病毒的结构很简单,往往只是一个蛋白质壳子,里面装了一点点遗传物质,但是它的数量和种类超过了今天地球上其他生物的总和。说地球是一颗病毒星球,并不过分。

除了巨大的数量之外,病毒对人类的影响也非比寻常,甚至今天地球上的生命,都可能是在四十亿年前从病毒起源的。这部分我在后面会为你详细介绍。病毒,除了我们都知道的导致疾病外,更可以帮助我们治疗某些特定的细菌感染,甚至还可以救命。有的病毒参与改造了地球的环境。你能想象吗?人类基因组的一部分就来自感染了我们祖先的上千种病毒,甚至可以说,病毒促进了生命的诞生,影响着人类文明的进程。相信在读过这本书之后,你能更全面的了解病毒,看到病毒是如何促成了我们今天生存的环境的。

为了帮助大众了解病毒和病毒学,美国国家卫生研究院开展了一项名叫“病毒星球”的公益计划。这本书就是“病毒星球”计划的成果之一,它的作者是卡尔·齐默。

卡尔·齐默是一位著名的科学作家,曾为《纽约时报》《国家地理》《大众科学》等著名杂志撰写过大量科学类文章。他还出版过十几本书籍,作品曾被收入“美国最佳科学写作”和“美国最佳科学与自然写作”系列,也获得过不少写作类奖项。

这本《病毒星球》整体分成三个部分,一共有十章,每一章的主题都是独立的。我将从病毒带来的影响出发,提炼出三个方面的重点与你分享。如果听完解读后,你还想了解更多关于病毒的内容,了解其中更多有趣的细节,也可以在得到App内搜索这本书的电子书来读。

首先,第一个重点,是病毒促进了生命的诞生。一些病毒的基因成为了生物体内的一部分,而且至今还在发挥着作用。

第二个重点,是病毒对文明的影响。人类的文明往往会被病毒改变,而病毒也可能会改变我们治疗某些疾病的方式。

第三个重点,是病毒帮助造就了今天的地球。病毒遍布地球的每一个角落,维持着生态的平衡,并且默默改造着地球的环境。

地球上的生命到底是如何诞生的,到今天还依然没有确定的答案。有些理论认为,生命来自地球之外,是陨石或彗星,带来了最初的生命形式;也有些理论认为,生命起源于海底的酸性或碱性火山口附近。但不管是哪一种说法,都认为,地球上生命的萌芽应该只是一些结构简单的大型分子。而其中的一些大型分子,偶然地成为了最早的遗传物质,让生命体可以不断地复制自身。

达尔文曾经将这些遗传物质称为“微芽”,就像是荷花刚刚萌芽时候的那个小尖,它们制造出一代又一代的生命来。现在我们知道,达尔文所说的微芽,就是脱氧核糖核酸,也就是大名鼎鼎的DNA。那病毒呢?病毒也能自我复制,它也有自己的遗传物质。一些病毒的遗传物质也是DNA,不过另一些病毒的遗传物质是核糖核酸,也就是RNA。

既然病毒可以自我复制,能够繁衍出下一代来,那病毒算不算生物呢?这个问题直到现在,也依然在争论中。病毒没有生物所固有的新陈代谢功能,它们更像是一小团遗传物质,包在一个小小的蛋白质壳子里四处飘荡。如果碰到合适的机会,它就寄生在特定的细胞里,病毒的外壳会被降解破坏掉,而遗传物质会篡改细胞的生产指令,让细胞制造病毒所需要的蛋白质外壳,以及更多的病毒遗传物质出来。这些遗传物质,会破坏掉被寄生的细胞,倾巢而出去感染更多的细胞。而如果没有合适的寄生机会,它就会一直飘着等待时机。

为了达到繁衍的目的,有时候病毒需要把自己的基因,和被寄生细胞的基因结合起来,在宿主的DNA上加上一段自己的DNA。大部分时候,宿主细胞在释放病毒时,会被破坏掉而死去,不过总有例外。有时候,病毒基因在和宿主细胞基因结合时会出错,无法生产出病毒来,这样细胞也就不会死亡,而是带着病毒的基因一起活下去。当细胞分裂时,病毒的DNA也会随之复制。这样,下一代的细胞中,也就同样带上了病毒的DNA。

不过直到二十世纪六十年代时,这种情况才真正被人们观察到。当时人们发现,在鸡的遗传物质中,存在着禽白血病病毒的DNA。这说明鸡的祖先曾经被禽白血病病毒感染,但是最少有一只活了下来,不仅制服了病毒,还将病毒的DNA和自己的DNA结合到了一起,并且传递给了下一代。禽白血病病毒的DNA从此成了鸡DNA的一部分,大部分情况下变得无害,只是变成了挂在基因这辆列车上的一个小小行李而已。

进一步的研究发现,这种情形非常常见。研究者发现了一些同时存在于人类和其他生物体内的病毒基因,这说明远在人类在演化上和这些物种分家之前,共同的祖先就已经被病毒感染。现在我们每个人的体内,都带有大概十万种病毒的基因,占到人类基因总量的8%。除此之外,还有大量病毒DNA的碎片,也被整合进了我们的DNA中。用作者的话来说,“我们的基因组中,病毒泛滥。”

虽然在我们的基因组里病毒泛滥,但这些病毒DNA大部分都没什么用。不过也有一些病毒的基因,的确帮了大忙。比方说,在大约一亿年前,哺乳动物的祖先曾经被一种病毒感染,这种病毒的DNA会生产一种特定的蛋白质,而这种蛋白质会帮助形成胎盘。如果没有这种病毒带来的DNA,就不会有胎生动物的诞生。

像这样的例子还有很多。本质上,生物的繁殖演化,只是一些DNA片段的排列组合和不断改变而已。生物利用病毒的DNA来帮助自己演化,是非常常见的事情。失败的生物死去了,而成功的生物开枝散叶,繁衍后代。没有诸多的病毒,也就没有现在这样丰富多彩的生命。

好了,刚才我们说了病毒是如何促进了生命的诞生的。接下来我们看看第二个重点:病毒对文明的影响。人类的文明往往会被病毒改变,而病毒也可能会改变我们治疗某些疾病的方式。

病毒影响人类文明的方式,说白了有些暴力,主要就是杀人。你可能知道,清朝顺治帝死于天花时,仅仅23岁。而他的儿子玄烨也就是康熙帝,之所以能成为皇太子继而登基,一部分原因就是小时候感染过天花,而有了免疫力。如果不是因为天花,这段历史可能就不会是我们所知的样子了。

天花是由天花病毒经呼吸道黏膜侵入人体而导致的疾病。在人类文明史中,天花病毒可能是病毒中屠杀人类最多的凶手。许多历史上有名的人也都得过天花:俄罗斯皇帝彼得二世、英国女王玛丽二世因天花而死。从1400年到1800年,仅在欧洲,每个世纪就有大概五亿人死于天花。在某种意义上来说,这些因为天花死去的人当中,可能会有人将成为伟大的科学家、艺术家,他们也可能会将人类的文明带到截然不同的道路上。但是这些无数的可能性,都因为天花病毒的肆虐而消失了。

人类从来没有放弃过和天花的斗争。大约在公元十世纪的中国,世界上第一种有效预防天花传播的方法“人痘”出现了,医生会用针或者刀,在天花患者的伤口上蹭一下,再用这个粘上病毒的针或刀,在健康人皮肤的伤口上摩擦,进行接种。这种方法会在接种者的手臂上造成一个小脓疱,脓疱脱落后,接种者就对天花免疫了。虽然这种方法有2%的死亡率,但是相比感染天花病毒30%的致死率要强得多。直到十八世纪,英国医生爱德华·詹纳才发明了牛痘接种,继而引发了疫苗的医学革命。1977年,天花被彻底消灭,只有少数天花病毒存放在高等级的生物研究实验室中。

可惜这只是特例。天花病毒之所以能被消灭,因为它只感染人类,而不感染其他生物。还有一些病毒只感染某种特定的生物,这样的病毒消灭起来还是比较容易的,但是大部分病毒并非如此。更麻烦的是,病毒的遗传物质并不稳定,经常会受到其他病毒遗传物质的影响。

比如我们很熟悉的流感病毒,就经常变来变去。流感,也就是流行性感冒。它和感冒听起来很像,但是完全不是一回事。感冒是由鼻病毒引起的,往往过一周左右就会自己痊愈;而流感则是流感病毒引起的,它的危害大得多。就在1918年,流感大暴发,杀死了约五千万到一亿人。

流感病毒就会感染许多物种。比方说,流感病毒会通过鸟类传播,但是它感染的是鸟类的消化道。鸟的排泄物中可能会带有流感病毒,如果流感病毒飘到人类的呼吸道中,人就会感染流感。流感病毒还经常会基因突变,或者和其他类型的流感病毒基因混在一起,这样会产生新类型的流感病毒。如果条件合适的话,就会引起一次流感大暴发。2009年爆发的甲型H1N1流感,病毒的基因组中就混合了人流感、猪流感和禽流感的基因。

因为流感病毒的基因不稳定,所以得过流感的人也不会对流感终生免疫。也是由于这个原因,我们很难制造出通用的流感疫苗,也难以阻止一次次的流感袭击。不过,流感疫苗能帮助我们抵抗一些常见的流感类型,良好的卫生和生活习惯也能帮我们更好地避免感染流感。毕竟,自身免疫力提高了,就不容易受病毒感染。

每次病毒感染时,其实都是病毒对细胞发起了攻击。病毒感染的目标是细胞,而且往往是特定的细胞。那么,既然病毒感染细胞后能让细胞死亡,是否也就意味着病毒可以用于消灭细菌呢?毕竟,细菌都是单细胞生物嘛。

的确如此。有一类病毒叫作“噬菌体”。从这个名字就能看出,这类病毒的寄生对象是细菌。事实上,噬菌体是分布最广泛的病毒,到处都能找到。

噬菌体的样子像一艘火箭,身材细长,有几只脚和一个大脑袋,脑袋里面装着遗传物质。它会像注射器一样,将自身的遗传物质注射到病菌里,大量复制然后破壳而出,杀死细菌。既然噬菌体能够杀死细菌,那么理论上也就能够用来治疗细菌感染导致的疾病。在第一次世界大战期间,就有人尝试使用噬菌体来治疗痢疾;在几年后,还有人用噬菌体成功治疗了腺鼠疫患者。

不过,随着以青霉素为代表的抗生素的发明和推广,使用噬菌体这种病毒来治疗疾病的做法就很少见了。毕竟噬菌体是活着的病毒,听起来有点吓人,也并不一定安全;而且噬菌体的适用范围很窄,往往只能针对一种或几种特定的细菌。而抗生素就没有这些问题。

但是,随着越来越多抗生素的出现和使用,拥有抗药性的细菌也开始出现。随处可见的金黄色葡萄球菌已经出现了能对抗今天所有抗生素的品种,而烧伤病人伤口上常见的绿脓杆菌,也有了能抗许多抗生素的种类。当抗生素在面对细菌失去作用时,噬菌体也就有了用武之地。

比方说,在20世纪五十年代,我国的医生就曾经用噬菌体,治疗了一位严重烧伤病人身上的细菌感染。而近年来,超级抗药病菌的出现,使得对噬菌体的研究进一步发展起来。已经有研究者开发出了带有多种噬菌体的敷料,也就是纱布,盖在伤口上可以杀灭常见的六种细菌;还有研究者用基因工程技术改造了一种噬菌体,大大提升了它的杀灭能力。

也许用不了多久,当我们再遇到细菌感染时,针对性的噬菌体也会成为一种可能的治疗方案。病毒对人类文明的影响方式,也就又多了一种。

好,刚才我们说的是第二个重点,天花病毒影响了人类文明的进程,而噬菌体能够成为我们的帮手。接下来我们看看最后一部分的内容:病毒帮助造就了今天的地球环境。病毒遍布地球的每一个角落,维持着生态的平衡。

虽然病毒在这个地球上已经存在了很久,但其实直到一百多年前,我们才意识到病毒的存在。我们之所以对病毒了解得这么少,其中一个重要原因就是病毒太小了,很难观察到。实验室里常见的光学显微镜能看到病菌,但是看不到病毒。只有放大倍数更大的电子显微镜才能看到病毒的样子。

所以我们以前并不知道地球上的病毒有那么多,也不知道病毒分布得有那么广泛。从外太空到海底,从封闭了百万年的水晶洞到最干旱的沙漠,到处都能找到病毒。

病毒最多的地方,应该是海洋中了。在一升海水里,大概有一千亿个病毒;而全球的海洋中,可能有10^31个病毒颗粒。如果把这些病毒一个个排成队,能延伸到四千两百光年之外。巨大的数量,并不是海洋病毒唯一让人惊叹的地方。海洋病毒的种类同样也非常惊人。在一公斤的海洋沉积物中,可能有一百万种截然不同的病毒;而地球上人类已知的动物,也才大概有一百五十万种。

虽然海洋病毒这么多,听起来很危险,但你完全不用担心在海里游泳的安全,因为能感染人或其他多细胞海洋生物的并不多。绝大多数海洋病毒的寄主,都是病菌和其他单细胞生物,例如微小的藻类。而以藻类为代表的海洋微生物是地球上最伟大的地质工程师,它们和病毒之间的斗争,甚至会影响整个地球的大气层。

海洋中的藻类和能产生光合作用的细菌,提供了地球上大约一半的氧气,其他代谢产物还参与了云的形成。除此之外,这些微小的单细胞生物还会影响大气中二氧化碳的含量,继而影响地球的温度和海底矿物的形成。

是海洋病毒和单细胞生物之间的平衡,导致了今天地球的气候环境,影响了大气成分。而在病毒的基因交换过程中,也促进了海洋中生物的演化。事实上,海洋中的藻类之所以能够通过光合作用放出氧气,和吸收了病毒的DNA有很大关系。海洋聚球藻是一种在海洋中含量非常丰富的细菌,地球上大概有1/4的光合作用,都是这种细菌来完成的。科学家分析了这种藻类的DNA,发现其中一种重要蛋白质的编码基因,正是来自病毒。粗略估计一下,病毒的基因带来的氧气,大约占地球氧气含量的1/10。

像海洋聚球藻这样的情况,并不是个例。在海洋里,病毒和其他生物混合基因的情况非常常见。早在数十亿年前,以病毒作为载体,生物的基因就在物种间转来转去。虽然病毒并不会留下化石,但是通过对基因组的分析,可以发现所有生物中都有病毒传递基因的痕迹。没有病毒,就不会有今天的地球,也就不会有今天我们所能见到的各种生物。

说到这,这本书的解读就结束了,最后,我针对病毒的诞生再展开说一说。

其实,按照生物学上的分类,病毒不算是生命,但也不是非生命。这让我们意识到,在生命和非生命之间,并不是泾渭分明的两个阵营,而是一条连续的谱系。

进一步地看,病毒是如何诞生的,也是个有趣的话题。当地球上诞生第一个细胞的时候,病毒很有可能就已经存在了。毕竟病毒的结构更简单,从非生命中诞生病毒,可能比诞生生命细胞更容易。有研究者提出理论,认为最早的病毒只有一小段遗传物质,并且早早地就以寄生的方式生活在细胞中来复制自己。

这种理论叫作“共进化理论”,就是共同进化的意思。但是关于病毒诞生的理论不止这一种。有研究者认为,病毒是原先寄生于细胞中的独立小细胞,因为寄生的原因,逐渐抛弃掉了自身生存所需的其他部分,只留了最重要的遗传物质和坚固的外壳。这就像是一些寄生虫抛弃了自己的消化系统,靠宿主的消化系统来生存一样。

还有一种理论认为,细胞中的DNA片段有时候会离开细胞飘荡在外,并且形成了病毒。这三种理论都能解释我们看到的部分事实,但是到底哪一种才是对的,我们至今依然不知道。也许只有等到更多的病毒DNA分析结果,才能列出病毒的进化顺序,继而才能知道病毒是如何诞生的。

在几十亿年的地球生命发展史上,病毒留下了海量的痕迹。作为基因传递的重要工具,病毒把基因在不同物种之间传来传去,是生命演化过程中非常重要的推手。一方面,它会带来疾病和死亡,另一方面,它会带来新的生命。

而“病毒”这个词,正好也能表达这两方面截然不同的含义。英文中的“病毒”来自拉丁语,既表示蛇的毒液,也表示人的精液。毁灭生命或者创造生命,都在这一个词中表达了出来。

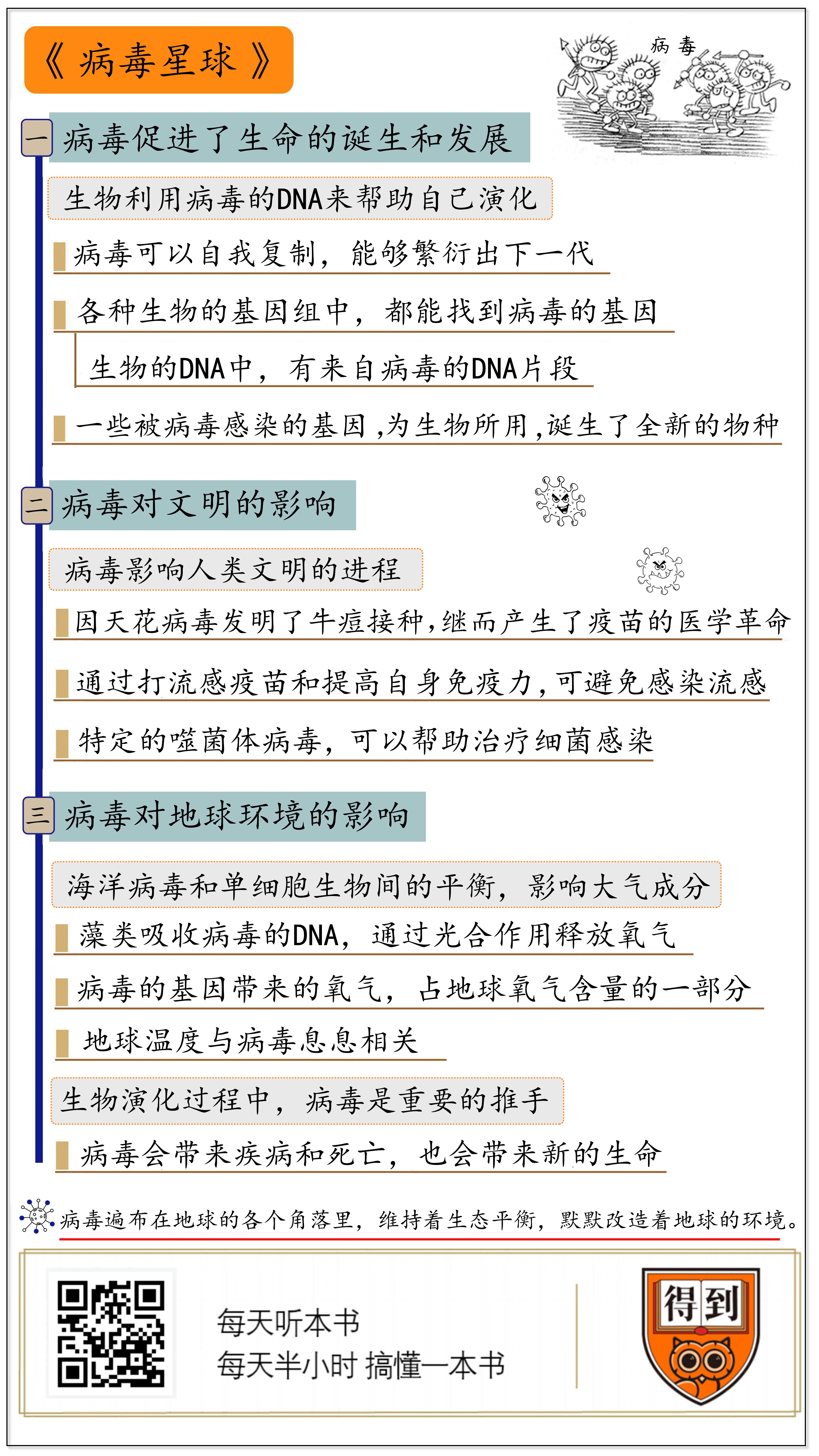

好了,《病毒星球》这本书的大致内容我们就讲到这里。我们把这本书归纳出了三个重点。

第一个,是地球上生命的诞生和发展,都有病毒参与其中。各种生物的基因组中,都能找到病毒的基因;生物的DNA中,总有来自病毒的DNA片段。这是在漫长的生物历史中,被病毒感染而留下的痕迹。其中一些基因甚至为生物所用,帮助诞生了全新的物种。

第二个,是病毒对生物和文明的影响。病毒只是寄生在细胞中,简单地复制自己,但是这种行为并不一定只会带来灾难。天花、流感等病毒在历史上影响了文明的进程,而特定的噬菌体等病毒则可以帮助治疗细菌感染。

第三个是病毒对地球环境的影响。海洋中存在着大量病毒,和海洋中的细菌以及单细胞生物形成了平衡。地球的温度、大气的成分都与病毒息息相关,而生物的演化过程中,也少不了病毒的身影。

撰稿:猛犸 脑图:摩西脑图工作室 转述:杰克糖

划重点

1.从病毒的影响出发,本书讲述三个重点:是病毒促进了生命的诞生,病毒影响人类文明,病毒帮助造就了今天的地球。

2.关于病毒的诞生,学者们众说纷纭,较为流行的是“共进化”理论、寄生理论与细胞理论等。