《电的科学史》 田牧歌解读

《电的科学史》| 田牧歌解读

关于作者

本书作者是美国学者克雷格·罗奇,他是一位有着40多年从业经验的电力行业专家。罗奇本科毕业于美国约翰·卡罗尔大学,后在威斯康星大学获得经济学博士学位,他曾经是北美地区监管流程和法律方面的专家顾问,之后创办了一家专门从事电力和天然气业务的咨询公司——波士顿太平洋公司,并担任总裁职务。

关于本书

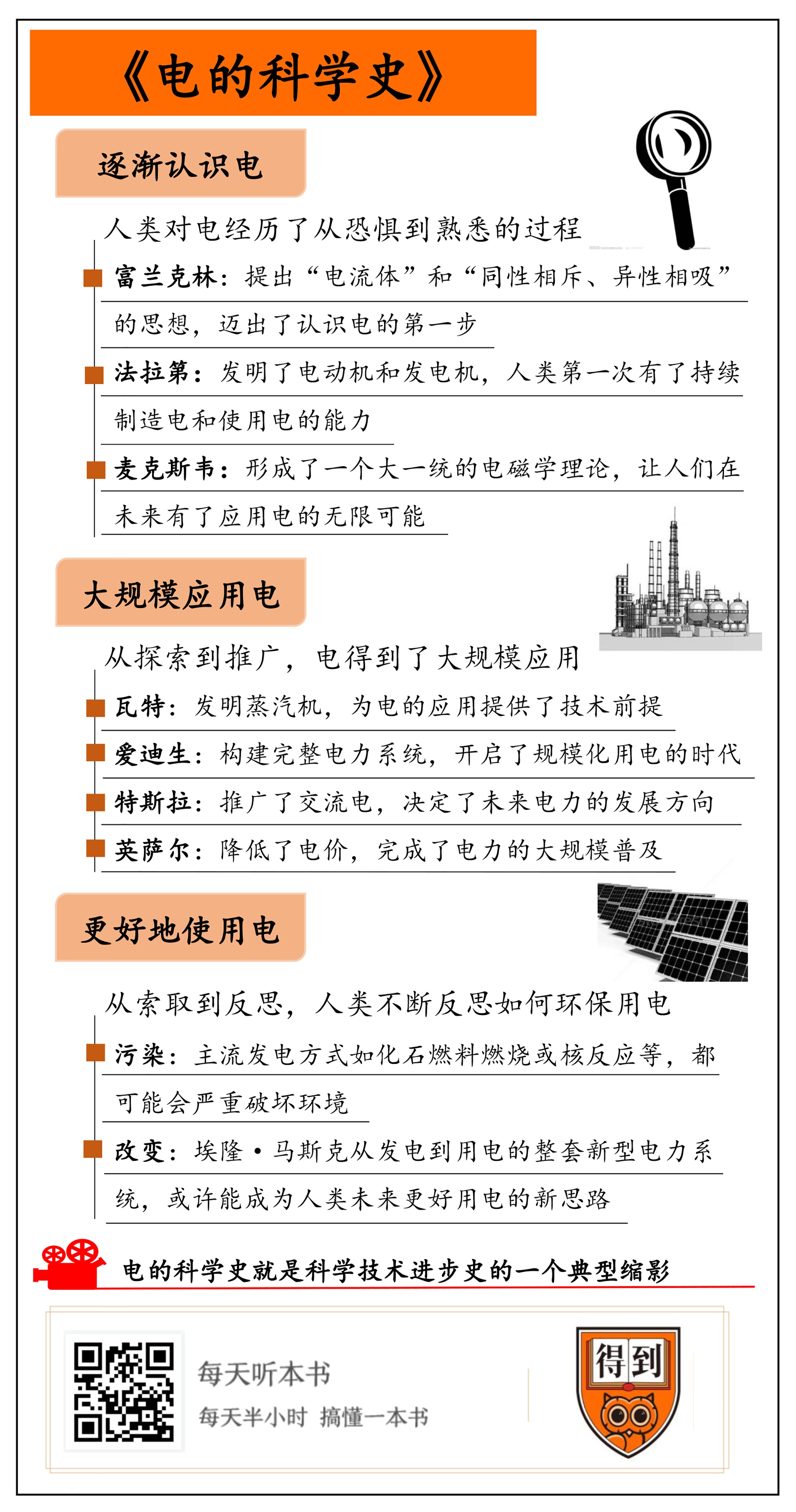

这本书是一本回顾电的发展历程的历史科普书,通过若干位关键科学家的历史事迹,串联起人们从认识电、到应用电、再到反思电的历史全过程。与此同时,这本书还向我们展示了电的科学史中的一些典型特征,这些特征能很好地对应起来人类科学技术发展的典型路径,所以通过这本书,我们还能对人类科技进步的一般方式有一个大致的了解。

核心内容

在二百多年前,电对人类还是一种神秘而且带有恐怖色彩的现象,直到富兰克林提出第一个系统性的电学理论,帮助人类迈出认识电的第一步,人类才算揭开了电的科学史的第一页。从此以后,法拉第和麦克斯韦深化了对电的本质的了解,爱迪生和特斯拉创造出了今天人类电力工业的雏形,英萨尔将电推广至千家万户,马斯克则引领了未来用电的新方向。在此期间,人类认清楚了电的本质,有了大规模使用电的能力,也有了对电力的进一步反思。从这个角度来看,人类仍然在谱写着未完待续的电的科学史。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你介绍的是《电的科学史》。

说起电,我们肯定都再熟悉不过了,从某种意义上来说,正是电,成就了今天的人类文明。为什么这么说呢?第二次工业革命以来,人类逐渐掌握了电能、核能、风能、太阳能等等能源形式,这些更先进的能源,带给了人类更大的生产力,驱动着人类文明大幅进步。但你发现了吗?不管是核能、太阳能还是其他能源,基本都要先转化成电能,才能被用户使用。你看,电早就已经深入到社会的每一个角落,为人的生产生活提供动力,所以我们才说,正是电成就了今天的人类文明。

不过,人类的认知往往有一个特点,那就是如果对一个东西太熟悉的话,就很容易忽视这个东西的存在和由来。电就是这样,我们天天都要用电,但你真的想过,电是怎么来的吗?

今天为你讲解的这本《电的科学史》,就给了我们一个认识电的窗口。它梳理了人类与电结缘的二百多年历史,而且还回答了一个特别本质的问题:为什么说电的科学史,就是科学技术进步史的一个典型缩影?

我们都知道,科学技术的进步不会是一帆风顺的,进步的过程中经常伴随着各种困难,但这些困难往往也标志着科技进步的转折点,一旦克服,就会有巨大的突破。电的科学史也是这样,人们对电的无知、对直流电交流电的争论、对环境的担忧等,都一直左右着人对电的认识和应用。但每当人们克服这些困难之后,电就能获得更好为人类服务的能力,这其实就是科技进步的一个特别经典的路径。

这本书全书都在讲电,作者自然也对电知根知底。本书作者是美国学者克雷格·罗奇,他既是一位有着40多年从业经验的电力行业专家,同时也是一家专门从事电力天然气业务的咨询公司的总裁,一辈子都在和电打交道。那么接下来,我就结合作者的思路,通过三个问题,来带你回顾电的科学史:

第一,从恐惧到熟悉,人类是如何逐渐认识电的?

第二,从探索到推广,人类是如何大规模应用电的?

第三,从索取到反思,人类在未来应该如何更好地使用电?

我们先来看第一个问题,从恐惧到熟悉,人类是如何逐渐认识电的?

要讲电的科学史,还是让我们从认识电开始讲起。如果我问,在你眼里电是什么,有什么特点?你可能有很多答案,比如电是一种能源,电能产生静电力,电也很危险,等等。这些在今天看来都是常识了,但以前的人们可不是这么想的。

直到十八世纪,因为闪电的强大破坏力,电在很多人眼里还是一种特别神秘、可怕的东西。比如他们会认为,电是上帝对人类的惩罚,是地球毁灭的象征。对当时的很多人来说,别说使用电了,光想想就够害怕的。

普通人是这样,科学家们呢?也好不到哪儿去,很多科学家对电的认识也是迷迷糊糊的。在18世纪中叶,科学巨人牛顿的理论仍然统治着学界,牛顿提出的万有引力定律,解释了物体与物体之间的引力作用。所以当时主流学界也普遍觉得,由电产生的静电力,也应该用万有引力来解释。

可问题就出在这儿,我们都知道,引力是相互吸引的力,但是由电产生的静电力,既可以是吸引力,又可以是排斥力,带有同性电荷的物体相斥,带有异性电荷的物体相吸。所以用万有引力定律来解释静电力就说不通。于是,当时的主流科学家们就钻进了这个死牛角尖儿。

打破了当时思维的禁锢的,是美国科学家本杰明·富兰克林。他提出了一种全新的电学理论,人们对电的认识才算有了真正的进步。一听富兰克林这个名字,你可能就想到了那个著名的风筝实验,他冒着被雷击中的风险,在雨天放风筝,想要把雷引下来。通过这个实验,他证明了闪电和摩擦产生的静电,本质上都是电的一种形式,帮人们进一步认识了电。但其实,富兰克林的最大贡献并不是这个。

他的最大贡献是没有生搬硬套牛顿的万有引力理论,而是通过实验观察和思考,总结出了一套新理论。这套理论提出了“电流体”的概念,认为物质都带有一定数量的电流体。正常状态下,物体带有电流体的数量是特定的,这时候既不会吸引也不会排斥其他物体。但如果物体中的电流体数量变少了,那这个物体就带负电,反之就带正电,带有不同电的物体会相互吸引,带有相同电的物体会相互排斥。

听到这儿,你是不是觉得这个理论很熟悉?没错,虽然富兰克林的理论还不够成熟,比如他没有意识到电流体的本质就是我们现在说的“电荷”。但他的理论已经有了现代电学理论的雏形,尤其是“同性相斥、异性相吸”的思想,证明他已经看到了电的本质。所以作者认为,是富兰克林帮助人类迈出了认识电的第一步。

你可别小看这一步,其实对于科技进步来说,第一步往往就是最难迈出去的,因为人们普遍有着强大的思维惯性,这种惯性常常会阻碍我们认识新事物。比如一个很有趣的例子是,自行车刚发明出来的时候,有学者就认为自行车对人们有很大的危害,因为自行车能让人们跑到更远的地方,人见识了更多东西之后就容易学坏。现在看来,这个观点非常可笑,但人们认识电的第一步又何尝不是这样?从一开始的恐惧怀疑,到后来的因循守旧,电的科学史迈出的第一步,其实就是科技发展史典型的艰难的第一步。

富兰克林走出了第一步,但这时候的人们对电的理解还很浅,还远远没有达到会利用电的程度。就好比我们知道一个东西有什么特征,但既不会制造它、也不会用它。就在这时候,有一位科学家一举解决了这两个难题,让人们既会制造电,又会用电,把人们对电的认识又往前推进了一大步。这个人就是英国物理学家迈克尔·法拉第,他制造出了电动机,又制造出了发电机。

1820年,丹麦科学家奥斯特发现了电流的磁效应,也就是说,电流会影响磁场。法拉第意识到,既然电流能影响磁场,那磁场反过来也一定能影响电流。在这个思路的指引下,法拉第把通电导线放到磁场里面,成功地让导线动了起来。根据这个原理,他成功制造出了人类第一台电动机。

听到这儿你可能会有疑问,怎么还没发电机就有了电动机呢?电是从哪儿来的呢?其实,人们很早就发明了化学电池,通过化学反应来产生电,但电池的化学反应一旦停止,发电过程也就没法持续了。所以这时候的人们就特别需要一种能持续发电的发电机。你看,在电动机里面,是电让机器动起来了,那么是不是有一种装置,可以反过来,让动起来的机器可以产生电能呢?

法拉第很给力,他在发明电动机之后十年,通过实验证明发电机的原理也是可行的。他发现,磁铁在金属线圈里面移动可以产生电流,然后就根据这个原理,制成了人类第一台发电机。在法拉第的努力下,人类第一次有了持续制造电和使用电的能力,所以可以说,法拉第把人类对电的认识,往前大大地推进了一步,让人类真正拥有了应用电能的理论和技术基础。

到此为止,人们有了对电的基本认识,也有了利用电的技术能力,就可以说完成了对电的认识过程了吗?其实还差一步,你看,不管是富兰克林还是法拉第,他们在电学方面的工作,其实主要都聚焦在电的外在特征和功能上,而没有去探索电的本质到底是什么。人们对电的认识就还不够透彻。爱因斯坦曾说过,自从牛顿之后,物理学的公理体系发生的最大变化,就是法拉第和麦克斯韦对电磁现象的研究。他口中的麦克斯韦,就是完成电的最终理论的科学家,也是让人类彻底认识电的本质的人。

英国数学家、物理学家詹姆斯·麦克斯韦,在前人工作的基础之上,通过严谨的数学推理,做出了一系列的发现。比如他推断出,电场和磁场会以波的形式以光速在空间中传播,光本质上是一种电磁现象,他还预测出了电磁波的存在,等等。在麦克斯韦的努力下,电、磁和光被结合到一起,形成了一个大一统的电磁学理论,让人们彻底地弄清楚了电的本质是什么。正是这种对电的本质认识,让人们在未来有了应用电的无限可能。

好,以上就是第一部分,我们讲了人类逐渐认识电的过程。在富兰克林、法拉第和麦克斯韦这些伟大科学家的努力下,人们对电的本质有了深刻全面的认识,接下来就是应用了。所以第二部分我就给你讲讲,从探索到推广,人类是如何大规模应用电的?

人们这时已经造出了发电机和电动机,但其实还不算是真正地会应用电。电的应用历程,应该从哪儿算起呢?本书作者认为,应该从英国发明家詹姆斯·瓦特和他改良的蒸汽机算起。你可能觉得很奇怪,我们明明在讲电的科学史,为什么要提蒸汽机呢?毕竟蒸汽机又不是电驱动的。

其实,如果我们从一个宏观的历史视角来看问题的话,就能发现蒸汽机和电力应用之间的密切关系。比如你看,目前在全世界的发电量中,有75%以上都来自化石燃料或者核能发电,而这些发电方式都是通过制造蒸汽,用蒸汽机驱动涡轮进行发电的,所以可以说,蒸汽机为电的应用提供了技术前提。而且,第一次工业革命让蒸汽机获得了大量的应用场景,这就培养了人们使用机械动力的习惯,这也为未来电动机取代蒸汽机提供了社会基础。所以作者认为,电力应用的起点应该追溯到瓦特。

瓦特为电力的应用打下了基础,那么接下来,就该轮到电力工作者登场了。要说起电的应用,你可以思考一个问题,电的规模化应用,最早是用在哪儿的?或者说,电最基本的用途是什么?答案不难,其实就是照明,具体来说就是灯泡。你应该已经猜到了,开启电力规模化应用时代的人,就是大名鼎鼎的发明家托马斯·爱迪生。

我们都知道,爱迪生拥有包括灯泡、留声机和电影摄像机等在内的两千多项发明。但在电力应用方面,爱迪生的伟大之处,远不仅仅在于他发明了这些用电设备,他对后世更重要的贡献是,他设计和推广了一整套电力系统,从发电机到电力线路再到用电器,一应俱全,而且他还成功地把这套系统推向了市场。

毫不夸张地说,是爱迪生和他的团队,从无到有地建立了整个电气行业,让人们第一次有了大规模用电的可能。而爱迪生能做到这一点,关键是因为他兼具天才发明家和天才商人的智慧,他不仅擅长发明,还擅长营销,擅长从商业的角度来思考如何推广他的发明。比如在发明灯泡之后,爱迪生为了打开销路,先是设计了配套的全套电力系统,然后又专门在纽约华尔街最繁华的地带开展了一个电灯照明项目,吸引了很多人的注意力,大大地打开了市场。

而且,在这个项目的筹备过程中,爱迪生还成立了好几个公司,来分别制造电气线路的各种设备,这些公司在日后被重组为通用电气公司,直到今天,通用电气仍然是世界上最重要的电气公司之一。这也是爱迪生留给后人的一个重要遗产。可以说,正是爱迪生的天才发明和天才营销,让社会规模化的用电成了可能,爱迪生开启了一个时代。

但值得注意的是,爱迪生电力系统所用的电是直流电,而我们今天家里用的电基本上都是交流电,我们说爱迪生开启了规模化用电的时代,可为什么我们用的电和爱迪生的不一样呢?

其实关键问题是,直流电只适合小规模推广,不适合全社会范围的大规模推广。原因很简单,电如果要长途运输的话,应该用比较高的电压,这样可以减少输电线路的电能损耗。而交流电的优点在于,它可以根据需要,很方便地升高或降低电压,低电压适合平时家用,高电压适合长途电力输送。所以如果使用交流电,人们就可以用一个发电站来为很大一片地区供电,这就很适合大规模推广;而直流电变压很麻烦,不适合远距离输电,所以就很难大规模推广开来。

交流电的发明人,美国发明家尼古拉·特斯拉很早就意识到了这一点,所以他没有走爱迪生直流电的老路,而是另辟蹊径,努力推广交流电系统。这样一来,原本的行业领袖爱迪生就不服了,自己开创的江山怎么能让别人占领?所以爱迪生和特斯拉,就展开了一场直流电和交流电的对决,中间一度闹得满城风雨,出了很多丑闻。最终的结果我们都知道了,特斯拉凭借着交流电的技术优势获得胜利,让交流电成了社会用电的绝对主流,直到今天,我们都深受这场对决的影响。

直流交流之争,是电在应用推广的过程中遇到的一个重要波折,它直接决定了电力应用在未来的发展方向。在其他新技术发展推广的过程里也有这样的情况。比如我们都知道,飞机的发明人是莱特兄弟,但其实今天的绝大多数飞机,都是从美国工程师格伦·柯蒂斯的飞机方案上演化而来的。在飞机的应用过程中,两种方案也进行过交锋,虽然最后莱特兄弟打赢了一时的官司,但时代还是选择了柯蒂斯的那个更加实用的方案。

你看,不管是电还是飞机的应用史,都经历过这么一种技术路线的竞争波折。从历史的角度看,没有竞争,不同的技术进步路径就很难分出个高下。所以波折和竞争看似是走了弯路,但实际上是科技进步史中不可或缺的一个环节。直流交流电之争,其实就是科技进步中路线竞争的一个缩影。

到这儿为止,电已经开始有了实际的应用,爱迪生创造了完整的电力系统,特斯拉提供了更优秀的交流电方案。这样一来,电力就能大规模普及了吗?

这还差得远呢。其实他俩只解决了“从0到1”的问题,让人们用电成为可能,但并没有解决“从1到无穷”的问题,也就是让更多的人用得起电。举个例子,爱迪生最开始发明的电力系统,只有当时的富家豪门才用得起,比如美国金融大亨J·P·摩根就在自己家里安了一套电灯,他为了让这个电灯系统正常运转,还专门雇了工程师进行维护。所以这时候的电,显然不是普通老百姓用得起的。之后随着交流电系统的推广,用户的用电成本虽然有所下降,但电仍然属于一种奢侈品,用的人还是很少。那这个局面是怎么改变的呢?这就要提起一位美国商业天才了,他就是塞缪尔·英萨尔。

英萨尔年轻时曾当过爱迪生的秘书,但他觉得电力行业的未来方向不是电力生产,而是电力销售,所以他就去了芝加哥开展了自己的电力销售事业。当时的芝加哥有100万人口,电能用户有多少呢?只有5000户。可见,用电的人还是太少。那该怎么办呢?没错,推广用户最好的办法就是降低电价。

英萨尔认为,发电厂和输电线路的成本是固定的,所以电能用户越多,平均每个用户分摊到的成本就越低,电价就可以压得越低,这样就能吸引更多的用户,形成良性循环。所以英萨尔采取的策略就是大幅度压低电价,同时寻找大量的用电客户和使用更先进的发电技术来降低发电成本。

在多重措施之下,英萨尔成功地实现了规模经济,把电价降低到普通人也能接受的水平,让原本为有钱人服务的电力行业,变成了一个重要的、为所有人服务的公用事业。有一组数据可以体现美国的电力普及速度:1907年的时候,美国只有8%的家庭用得上电,而仅仅40年之后,全美已经有90%的家庭用上了电。在这个电力迅速普及的过程中,英萨尔功不可没,正是他大力推广的经营策略,让电力从奢侈品变成日用品,从而有能力造福千家万户。

好,以上就是第二部分,我们讲了从探索到推广,人类大规模应用电的历史过程。瓦特把人类带入了机械时代,爱迪生构建了完整的电力系统,特斯拉推广了交流电,英萨尔给了临门一脚,完成了电力的大规模普及。不过我们也要认识到,电力在造福我们生活的同时,也带来了相当多的环境问题,而这些问题的存在,也在提醒我们应该逐渐改变使用电的方式。所以最后一部分,我们就谈谈第三个问题,从索取到反思,人类在未来应该如何更好地使用电?

我们在家庭用电的过程中,不会产生废水、废气污染环境,但电本质上是通过其他能源进行二次转化得来的。虽然说水力发电、风力发电和太阳能发电都比较环保,但这些发电方式算不上主流,因为目前世界上的所有电能,大多数还是通过不可再生的化石能源或者核能得来的。问题就出在这儿,不管是化石燃料燃烧产生的排放物,还是核反应之后留下的核废料,都可能会严重破坏环境。

当然了,人们也知道这些问题的存在,所以很早以前就开始采取了一些行动。比如20世纪60年代,美国就掀起了一场声势浩大的环保运动,促使美国国会陆续出台了一系列关于清洁空气的法案,让作为废气排放大户的发电厂,开始通过升级技术来进行节能减排。有数据显示,从1990年到2004年的14年时间里,美国的燃煤发电量提高了25%,但空气污染的排放量反而降低了36%。可以说,电力对环境产生的负面影响,在过去的几十年里已经在相当程度上改变了人们对电的使用情况。

但这就够了吗?单纯让发电厂减轻污染排放,就是未来更好的用电方式吗?显然不是,有两个原因:第一,保护环境不能只靠供给端改变,还需要消费端也参与进来进行相应改变,才能彻底地消除用电行为对环境的负面影响;第二,除了控制污染以外,电力行业还需要付出行动,努力去控制气候变暖。所以作者认为,未来我们的用电方式,肯定还要面临一场变革。

其实说到这儿,我们就能发现,人类从认识电到应用电,再到今天的反思电,对电的理解其实是在逐步提升的。比如原来的人们,一直在研发更舒服更快的汽车,用汽车让我们的生活变得更加便利,但今天的我们越来越认识到,汽车对空气的污染给我们带来了很大的负面影响,所以开始行动推广更环保的排放标准和新能源汽车。正是这种反思,让我们有了更好地利用科技的能力。汽车是这样,电是这样,任何典型的科技进步也是这样。只有有了反思,一种新科技的进步史才算是进入到了最后一个章节。

有了反思,就要有实际的变革行动。怎么变革呢?作者特别推崇美国企业家埃隆·马斯克,他觉得马斯克的探索,很有可能就是电力行业未来的前进方向。我们都知道,马斯克创立的特斯拉公司专门生产电动汽车。但你可能不太了解,他还投资和领导了另一家叫作“太阳城”的公司。太阳城公司原本的主营业务,是生产屋顶太阳能光伏发电装置,不过这个公司在2015年又推出了一款新的重要产品,名叫Powerwall电池,这是一组基于锂电池的家用电能存储设备。

我为什么要提起这个呢?其实,马斯克的突破之处就在这儿。他通过生产特斯拉电动汽车,培养了人们新的用电需求,这很了不起,但更了不起的是,他把创新从使用端延伸到了供给端,把家用的发电装置,和电能存储装置也一并提供给了消费者。使用马斯克的系统,用户就可以在白天用太阳能光伏发电装置发电,电能储存在家庭的Powerwall电池里,然后这些电就可以在晚上使用,同时给特斯拉汽车充电。

你看,马斯克的这种创新其实很有突破性,因为他相当于创建了一整套家庭微型电网,这套系统能发电也能用电,能满足很多家庭的需求,甚至有可能和现有的大规模公共电网形成竞争态势。而且,这种家庭微型电网还有两个很重要的优势。

一方面,它能影响到的不仅仅只有发电厂,而且还能影响到几乎所有的电能用户,这样就让每个人都参与到电力应用的变革中来。另一方面,太阳能发电既不会污染环境,也不会排放温室气体,这可以从根本上解决用电过程中产生的各种环境问题。所以作者认为,马斯克的家庭电力系统,很可能推动电力行业的下一次革命,成为人类未来的用电新方式。

好,以上就是这本书的主要内容,我通过三个问题,把全书分成三个部分。

第一部分我们探讨了,从恐惧到熟悉,人类是如何逐渐认识电的?人们认识电的过程中,主要有三位科学家做出了突出贡献。富兰克林提出了第一套合理的电学理论,法拉第让电动机和发电机变为可能,麦克斯韦则完成了大一统的电磁学理论。经过以他们为代表的科学家们的努力,电在人们心中才逐渐从恐惧变为熟悉。

第二部分我们讨论的是,从探索到推广,人类是如何大规模应用电的?电的应用历程最早可以追溯到瓦特,是瓦特的蒸汽机把人类带入到了机械时代。在此之后,爱迪生和特斯拉先后完成了电力系统的设计和突破,让人们进入了电气时代,而英萨尔则通过在商业上的大规模推广,让电力从奢侈品变成日用品,改变了我们每个人的生活方式。

最后一部分我们说的是,从索取到反思,人类在未来应该如何更好地使用电?电虽然是一种清洁能源,但依然可能造成环境污染和温室效应等问题。作者认为,埃隆·马斯克从发电到用电的整套新型电力系统,或许能成为人类未来更好用电的新思路。

这期音频的开头说过,电的科学史其实就是科技进步史的一个典型缩影。回过头看,你会发现确实如此。不管是人们认识电的过程、应用电的过程还是反思电的过程,其实都很像人类整体的科技进步路径:先是认识清楚事物的本质、总结出相应的理论,然后再把这些理论转化为实践,最后再从实践中获得思考,反过来促进实践的完善。

回顾历史是为了更好地展望未来,回顾电的科学史,能给今天的我们带来很大的实际启示。比如今天我们对人工智能感到害怕,这是不是也很像当时人们对电产生的感觉呢?再比如,科学家们正在利用基因工程技术,不断地提升我们的生活质量,那我们是不是应该多想想,未来这项技术可能会带来哪些负面影响,我们又该如何提早预防呢?这些启示,或许就是这本书能给我们带来的最大收获。

撰稿:田牧歌 脑图:刘艳导图工坊 转述:徐昆鹏

划重点

-

富兰克林提出了第一套合理的电学理论,法拉第让电动机和发电机变为可能,麦克斯韦则完成了大一统的电磁学理论。

-

爱迪生和特斯拉先后完成了电力系统的设计和突破,让人们进入了电气时代,而英萨尔则通过在商业上的大规模推广,让电力从奢侈品变成日用品,改变了我们每个人的生活方式。

-

电虽然是一种清洁能源,但依然可能造成环境污染和温室效应等问题。