《如何离开地球表面》 田牧歌解读

《如何离开地球表面》| 田牧歌解读

你好,欢迎每天听本书,今天我想与你分享的书是《如何离开地球表面》,副标题是“人类航空航天小史”。顾名思义,这是一本系统性介绍人类航空航天发展史的科普书。

离开地球表面,在天空自由飞翔,是人类由来已久的梦想,这个梦想不分时代,不分国度,自人类文明诞生之初就已经种下渴望的种子。古埃及神话中,太阳神“拉”就是一位长着猫头鹰头颅的人;古希腊神话中,爱神丘比特则长着一双翅膀,在空中把爱情之箭射向一对对男女;古代中国,同样有着嫦娥奔月、列子御风的浪漫幻想。这个关于飞行的梦,人类做了几千年。

当然,我们不会把渴望止步于幻想,离开地球表面的尝试同样由来已久。据记载,9世纪末一位来自西班牙安达卢西亚的发明家菲尔纳斯,就曾试图用羽毛覆盖住自己的身体,然后扑向空中。在明代中国,有个叫陶成道的人擅长制作火器,被朱元璋封赏万户采邑,因此又被称为“万户”。这位万户先生为了实现飞行梦想,把47支火箭绑在一把椅子上,打算把自己发射上天,然而火箭点燃后发生爆炸,万户不幸牺牲,只留下万户飞天的传说。

这些关于飞行的早期尝试,虽然精神可嘉,但失败也属必然。因为当时的人们不了解飞行背后的物理规律,所以最多也只能简单模仿自然界的飞行现象,没有理论的指导,实践就是无源之水、无本之木,自然无法获得成功。

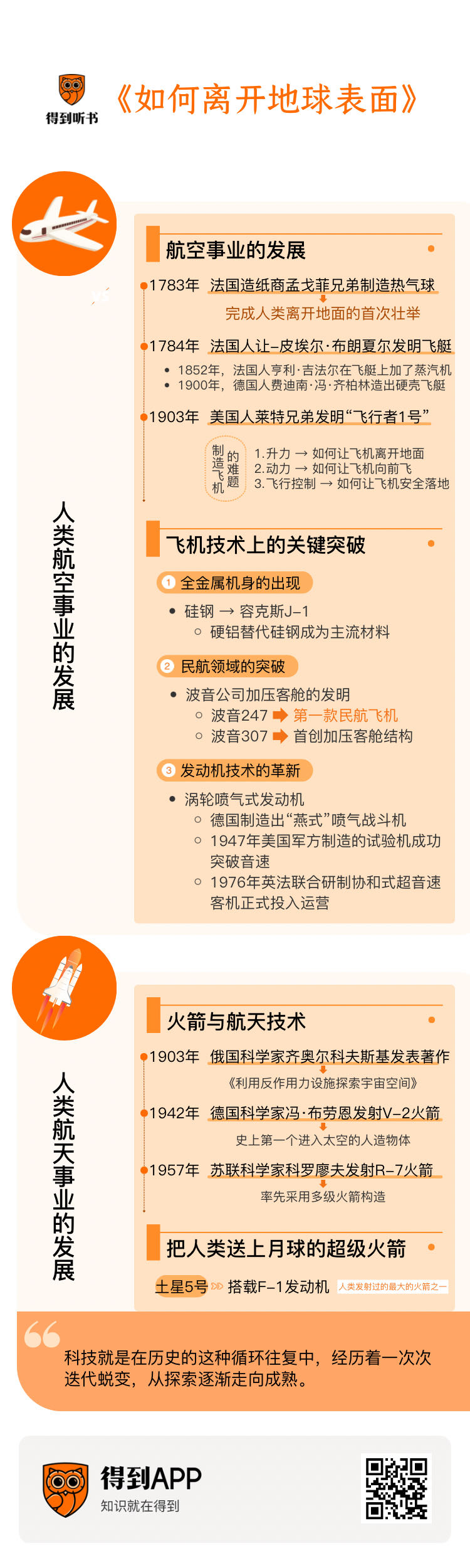

直到18世纪,随着热气球和飞艇的陆续出现,人类才首次离开了地球表面;而直到1903年,莱特兄弟制造的“飞行者1号”升空,人类才真正开启了自己的飞行时代。从那以后,各个国家的航空技术你追我赶,在短短几十年时间里就彻底改变了人类的生活方式。基本上在同一时期,以太空为目的地的航天技术也迅速突破,尤其是冷战期间发生在美国和苏联间的太空竞赛,更是催生了人类航天事业的一系列壮举。

今天带我们回顾这些历史的是本书作者张博深(卢西),他是一名在德国工作的航空工程师,主要从事喷气式客机客舱的研发工作,同时,他也是一名优秀的航空领域科普答主,喜爱撰写科普文章。今天这本《如何离开地球表面》,他通过两个部分,分别带我们回顾了人类航空事业和航天事业的发展历程。

说起航空和航天,可能有朋友分不太清,其实二者的区别很简单:航空是指飞行器在地球大气层中的飞行活动,它的活动范围在大气层里面;航天则是指进入、探索、开发和利用地球大气层以外的宇宙空间的活动,它的探索范围超过了大气层,进入到了没有空气的真空环境中。

那么接下来,我也按照讲述逻辑,通过两个部分,分别为你介绍人类在航空和航天领域的探索故事。

我们先来聊聊航空。

说起航空事业的先驱,我想大家最先想到的,很可能都是飞机的发明人莱特兄弟。不过,其实早在莱特兄弟驾驶飞机起飞前120年,也就是1783年,法国造纸商孟戈菲兄弟就用纸、布片和柴火成功造出来一个巨大的热气球,并让其搭载着动物短暂升空。同年,两位试飞员自告奋勇,乘坐热气球完成了人类离开地面的首次壮举。

第二年,法国人让-皮埃尔·布朗夏尔又更进一步,他在氢气球上安装了一个手摇螺旋桨,勉勉强强地实现了人类第一次可控飞行,飞艇也由此诞生。后来飞艇的用途越来越广泛,设计也不断得到改进。1852年,法国人亨利·吉法尔把蒸汽机搬上了飞艇,让飞艇获得了更强大的动力。1900年,德国工程师费迪南·冯·齐柏林抛弃了柔软的充气式飞艇艇身,改用坚硬的金属骨架制造出了第一艘硬壳飞艇。

硬质外壳让飞艇更结实,体型更大,性能也更强。比如20世纪30年代最先进的飞艇“兴登堡号”,艇身长达245米,可以容纳20万立方米的气囊,整体大小和排水量5万吨的“泰坦尼克号”差不多。这么一个庞然大物,能在400—600米的高空,以每小时135公里的速度航行,单次航程可达16500公里,这个距离甚至超过了现在的民航客机,性能指标还是相当优秀的。

然而随着时代的发展,飞艇这条技术路线最终还是没落了。一是因为飞艇在性能和安全方面有着天然的局限性;二是因为飞机技术的快速发展,让飞艇相形见绌。而且话说回来,热气球和飞艇本质上都是浮空器,它们飘浮在空气中,而不是飞行在空气中,人类自由飞翔的梦想,归根到底还要靠飞机去实现。

制造飞机需要解决三个难题,第一个难题是升力,也就是如何让飞机离开地面。英国物理学家艾萨克·牛顿提出的三大运动定律,以及瑞士物理学家丹尼尔·伯努利提出的流体力学中的“伯努利原理”,完整解释了鸟类翅膀获得升力的机制。简单来说,升力由两部分组成,一是气流经过翅膀后斜向下弯折,会给翅膀一个向上的反推力,二是气流以不同的速度经过翅膀的上下两面,也会给翅膀带来一个向上的压力差。二者合并,共同组成了翅膀的总升力。

不过话说回来,飞机的发明人莱特兄弟在设计机翼时,其实并没有仔细钻研这些原理,而是在借鉴前人研究成果的基础上,通过自己设计的风洞,不断调整机翼构型,并最终确定了升力最大的机翼形状。这种方法虽然简单直接,但也相当有效。

制造飞机的第二个难题是动力,也就是如何让飞机往前飞。人的力量太小,所以动力必须来自机器,然而蒸汽机又太重,不适合用在飞机上面,那该怎么办呢?幸好,19世纪内燃机技术不断进步,内燃机重量轻、动力大,为飞机的出现提供了技术可能。莱特兄弟就在机械师的帮助下,制作了一个重82公斤,能产生12马力的飞机发动机。这个性能指标在当时已经相当优秀了,足以满足飞机的动力需求。

制造飞机的第三个难题是飞行控制,也就是如何让飞机按照人的意愿安全地飞。对于飞行控制问题,英国人乔治·凯利和德国人奥托·李林塔尔先后进行过深入研究。他们设计了一系列装置,比如平衡飞行器重心的滑块,以及稳定飞行姿态的尾翼,都取得了有意义的成果。

莱特兄弟则在前人的基础上,最终攻克了飞行控制难题。他们的方案叫做翘曲机翼,思路很取巧,他们认为,既然鸟类通过扇动翅膀来改变飞行姿态,那么要想控制飞机的飞行姿态,最简单的方法就是改变机翼形状。为此,他们把一系列连接杆和绳索连在机翼上面,只要拉动这些连接装置,就能改变机翼的形状,从而控制飞行姿态。

在解决了三大难题后,莱特兄弟在1903年驾驶“飞行者1号”腾空而起,完成了人类的第一次飞行,真正开启了航空时代。可惜的是,莱特兄弟后来主要把精力放在了维护飞机专利和打官司上面,没有再在飞机制造领域有什么建树。而且客观地讲,他们的翘曲机翼方案也有着天然的局限性,因为只有柔软的机翼才能改变形状,但飞机要想不断提升性能,后面就必然会用到更加坚固的机翼,所以莱特兄弟的设计方案很快就被淘汰了。

我们观察今天的飞机,会发现机翼外侧都有几片能上下摆动的舵面,这些舵面叫做副翼,副翼能很好地控制飞行姿态,同时也能用在坚固的机翼上面,所以最终成了飞行控制的主流方案。副翼方案的发明人,美国工程师格伦·柯蒂斯还曾和莱特兄弟有过一段专利纠纷。“每天听本书”栏目曾经解读过莱特兄弟的传记,书名就叫《莱特兄弟》,有兴趣的朋友可以去了解一下这段历史。

“飞行者1号”首飞后,人类的航空制造业进入快速发展阶段,飞机的应用范围也越来越广。1911年,飞机首次被应用在战争中,意大利王国在和奥斯曼帝国作战期间,派遣飞机完成了侦察、炮火引导和轰炸任务,凭借空中优势很快就取得了战争的胜利。1914年,现代民航业诞生,美国佛罗里达州两座隔海相望的城市间,首次出现了定期往来的航班,乘坐飞机出行逐渐成为一种全新的生活方式。

自此,飞机制造业进入了在应用中改进,在改进中应用的良性循环。接下来,我重点介绍几个飞机技术上的关键突破。

首先是全金属机身的出现。从莱特兄弟到一战以前,飞机机身基本都是构架式结构,简单说就是在一个木头架子上套一个帆布蒙皮,飞机的所有受力,都是由这个木架提供的,这种机身构造重量轻但是强度差,没法满足高性能飞机的需求。

那什么材料强度足够大呢?我们都知道,金属的强度很大,但问题是金属要比木头重得多,飞机太重连飞都飞不起来,性能就无从谈起。不过1915年,德国工程师雨果·容克斯还真造出了一架全金属机身的飞机——容克斯J-1,他的解决方案简单粗暴,用一个词形容就是“力大砖飞”,只要动力足够大,砖都能飞起来。

虽然J-1飞机的金属机身由硅钢制成,重量达到了920千克,比以往的飞机更重,但容克斯为飞机配备了一台梅赛德斯直列六缸发动机,能提供120马力的动力输出,功率达到了“飞行者1号”的10倍。大功率发动机,强度更大的机身,加上更光滑的金属表面,让容克斯J-1不仅飞了起来,而且还能以最高170km/h速度飞行,性能可以说是相当优秀。后来在改进型号中,容克斯又用更轻更强的硬铝替换了笨重的硅钢,从那以后,硬铝在很长一段时间里都是飞机机身的主流材料。

第一次世界大战的战争需求,让包括全金属机身在内的各项飞机技术极速进化,等到1918年战争结束时,航空工业已经得到了长足发展,很多小型飞机厂商也迅速成长,它们抓住和平年代的机遇,转向民航飞机领域,取得了很多新的突破。比如美国波音公司首创的加压客舱,就成了后来民航飞机的标配。

波音凭借在一战中为美国军队制造飞机,确立了自己的行业地位,战后波音于1933年推出了自己的第一款民航飞机——波音247,这架飞机的各项指标都非常优秀,它飞得快、跑得远、载重量大,远远超过了一战期间人们不惜成本制造的远程轰炸机。但美中不足的是,波音247的巡航高度只有3000米,和如今民航客机动辄万米的巡航高度比起来,还是太低了。

有人可能会问,客机飞那么高有什么用吗?其实飞行高度非常重要。因为高空中的平流层气流稳定,飞机飞起来更平稳,飞行乘坐更舒适,而且高空的空气温度低,有助于提高飞机发动机的工作效率。那是什么原因限制了波音247的巡航高度呢?一个关键因素是气压,飞机飞那么高,如果客舱没有特殊设计的话,乘客就会出现高原反应,容易发生危险。

为此,波音在后续的波音307客机中首创了加压客舱结构。这架飞机能把高空中稀薄的空气通过发动机压缩成高压空气,然后除湿、调温,变成适合人体的空气,再注入密封性良好的客舱当中,这样一来,飞机就能在7000米以上的高空中巡航了。

波音307首飞完后不久,二战爆发。二战让人们看到了飞机的战争潜力,所以这次各国都投入了大量资源用于飞机研发。也正是在此期间,航天技术出现了下一个重大突破——涡轮喷气式发动机。

此前,飞机的动力都来自转动的螺旋桨,一开始用着还没什么问题,可人们发现,随着飞机速度越来越快,螺旋桨的推进效率会明显下滑,达到一定速度后就很难突破了。要想进一步提高飞行性能,必须采用全新的推进模式,喷气发动机应运而生。喷气式发动机完全依赖燃气流产生推力,它的优点是速度快、高空性能好,不会像螺旋桨那样在高速飞行时出现效率的陡然下滑,也不会随着高度上升而出现功率滑坡。

德国人首先在二战中制造出“燕式”喷气战斗机,它一经问世就显示出无与伦比的优势,当同盟国的战机拼尽全力达到600km/h的速度时,“燕式”战斗机已经能飞到870km/h了。正当德国人跃跃欲试,想要挑战超音速飞行时,一个难题突然跳了出来。研究人员发现,当战斗机的飞行速度达到0.86倍音速时,飞机就会在空中解体。原因比较复杂,概括来说就是,超音速流体和亚音速流体的特征完全不同,当飞机接近音速时,气流的特征会发生质变,飞行阻力和飞行控制特征也会截然不同,没经过特殊设计的飞机很快就会在超音速气流的作用下解体。

后来经过大量研究,人们逐渐摸透了超音速流体的脾气,找到了超音速飞行的解决方案,最终在1947年,美国军方制造的试验机成功突破了音速,带领人类正式步入超音速时代。

人们对超音速飞行的狂热,还影响了民航业。1976年,英国和法国联合研制的协和式超音速客机正式投入运营,这款民航客机能以2倍音速的速度飞行,从纽约到伦敦只需要3小时,而通常亚音速喷气式客机则最少要8小时。但协和式客机也有很明显的缺点:它的飞行成本太高,票价极其昂贵,而且产生的噪声也实在太大,所以只被允许在海面上进行超音速飞行,这就严重影响了其应用范围。因为商业上的不成功,协和式客机最终在2003年全部退役。但回过头来看,这段超音速民航史其实正标志着人类对飞行永无止境的追求态度。

好,篇幅所限,关于人类航空事业的发展历程,我们就先说这么多。航空和航天是一对孪生兄弟,它们都以飞向天空为目标,只不过航天的路程要更远一些。接下来第二部分,就让我们一起聊聊人类航天事业的发展历程。

人类现代航天事业的开创者,当属俄国科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基。齐奥尔科夫斯基的人生经历非常传奇,他起初只是一名中学数学老师,但怀揣着对航天事业的极高热情,他利用业余时间对航天飞行进行了大量理论研究。航天器姿态调整、多级火箭原理,甚至是空间站需要的氧气和食物循环系统都在他的研究范围内。1903年,齐奥尔科夫斯基发表了航天史上的划时代著作《利用反作用力设施探索宇宙空间》,书中详细阐述和论证了火箭的原理,提出了火箭飞行速度同火箭发动机喷气速度、火箭质量、燃料质量关系的公式,这个公式至今都在指导着人类每一枚火箭的发射。

虽然当时的俄国没有诞生火箭的土壤,但齐奥尔科夫斯基还是凭借大量开创性、基础性的研究,被后世尊称为航天之父。后来,制造火箭的接力棒先后在美国和德国科学家手中传递,并最终传到了德国天才火箭科学家冯·布劳恩手中。布劳恩大学毕业后就开始研究火箭,并先后成功试射了一系列型号,其中就包括大名鼎鼎的V-2火箭。V-2火箭高14米,重量达到13吨,性能非常优异,在1942年的第三次试射中,就已经达到了83公里的飞行高度,并最终创下了174.6公里的高度纪录。这早已超过距离地面100公里,学界公认的地球大气与外太空的分界线,所以V-2火箭成为史上第一个进入太空的人造物体。

然而在二战的历史背景下,V-2的诞生更像是一个悲剧,它被纳粹德国用在战争当中。德国发射的3000多枚火箭,造成了近3000人的伤亡;然而它的生产过程更致命,纳粹德国奴役工人制造V-2火箭,让2.6万名工人失去生命。而且V-2采用75%的酒精作为燃料,其消耗的燃料酒精,使得德国所有的马铃薯几乎都被用于发酵。这对于当时本已饿殍遍地的德国来说,完全是丧心病狂。

话说回来,二战德国虽然战败,但此后火箭的研发进度并没有放缓。冯·布劳恩等德国火箭专家和V-2火箭的制造设备被美国接纳,苏联也获得了V-2火箭的部分物资和技术人员,两国间的军事竞赛大大加快了火箭技术的发展。1957年,苏联在另一位天才火箭科学家谢尔盖·科罗廖夫的带领下,以V-2火箭为基础,设计制造出了更先进的R-7火箭。这款火箭高34米,重280吨,率先采用了多级火箭构造。

多级火箭的理念由齐奥尔科夫斯基首创,它的意义在于,当火箭飞行一段时间后,燃料和氧化剂逐渐耗尽,这时燃料罐和发动机都会成为“死重”,影响火箭继续上升。如果把火箭分成好几级,到达一定高度和速度后抛弃一级箭体,就能大幅提高火箭后续的飞行效率。在R-7火箭诞生的同一年,由R-7略加修改而成的东方号运载火箭,把人类第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”送上了地球轨道。

眼看苏联航天技术迅速发展,美国人心急如焚,他们试射的火箭多次爆炸,发射人造卫星也接连失败。不得已之下,美国重新起用了布劳恩及其团队,在此之前,布劳恩等人因为身份原因,已经被美国边缘化了很长时间。但正所谓老将出马,一个顶俩,布劳恩复出后,仅用了89天就用“朱诺1号”火箭把美国第一颗人造卫星“探险者1号”成功送入地球轨道。作为美国最早投入使用的运载火箭,“朱诺1号”使用的是固体燃料,而非此前更常见的液体燃料。

有朋友可能会觉得,火箭用哪种燃料还值得一说吗?不就是燃料的状态不一样嘛。其实,液体燃料火箭和固体燃料火箭的区别非常大。简单来说,液体火箭有点像打火机,里面的液体燃料源源不断地燃烧,燃烧过程可以控制。固体火箭则像一个大炮仗,燃料和氧化剂再加一些黏合剂被做成固体后,装在火箭的外壳里,燃料的燃烧顺序是从内侧到外侧,它的形状直接决定了火箭起飞后的飞行状态。

假如固体燃料的截面形状是均匀的圆形,那么刚点火时燃烧面积最小,推力就最低,随着截面的圆形不断扩大,推力也会越来越大。如果把推进剂截面做成特殊形状,比如星形,那在最开始时燃烧面积最大,推力也最大,当星形结构的触角部分燃烧完后,燃烧面积变小,推力也会变小。在固体火箭发射前,工程师会根据预期的发射轨迹设计燃料的截面形状,一旦成形就不可更改。所以固体火箭是开弓没有回头箭,一旦点火就必须起飞,没有当场熄灭、推迟和再发射的可能,但它的优点是结构简单,保存方便,推力非常大。两种技术路线各有所长,没有绝对的优劣。

话说回来,美苏两国各自成功发射人造卫星后,它们在载人航天领域又开启了一系列竞赛,苏联首先将宇航员送上太空,美国则首先把宇航员送上了月球。这场太空竞赛的历史太过出名,我们就不展开介绍了,重点聊聊把人类送上月球的那枚超级火箭——土星5号。

前往月球的路途遥远,而且还要携带许多登月设备,所以执行发射任务的火箭,必须有超强的运载能力,自身必定也是个庞然大物。土星5号高110米,重量超过3000吨,要想驱动这个巨型火箭,发动机的总推力必须足够大。单纯堆砌发动机的数量肯定不行,因为数量越多,每一个发动机都完美工作的概率就越低。因此单个发动机的推力必须足够大,可是发动机做得越大,内部燃烧室压力不均匀、燃烧不稳定的现象就会越严重。为此,布劳恩带领团队投入了大量资源,重新设计了发动机燃烧室的结构,才终于克服了燃烧不稳定的问题。

这款成功的发动机代号F-1,土星5号的第一级搭载了5台F-1发动机,它们每秒能烧掉13吨燃料和氧化剂,并以8马赫的速度喷出气体,产生高达3400吨的推力。由这些发动机推送上天的土星5号,也成为人类发射过的最大的火箭之一。

美苏间的太空竞赛结束后,人类航天事业的发展进程更加理性、稳健,民营航天企业逐渐崛起。比如埃隆·马斯克的Space-X公司已经在降低发射成本方面取得了很大进展,中国也有多家民营航天企业成功发射火箭。这些民间力量的出现,无疑能在未来大幅降低航天发射的成本,增大航天发射规模,从长远看,对人类航天事业的发展是很有利的。

最后,我还想和你分享一下未来航天技术的发展方向。人类未来要想登陆火星,或者走向更遥远的深空,必须大幅提高宇宙飞船的飞行速度,航行时间太久,宇航员的生存都会成为一个问题。然而传统的推进火箭需要携带大量燃料,飞船不可能一直靠火箭驱动加速,这就意味着人们必须找到全新的推进方案。

目前来看,离子喷射发动机很有前景。和传统的化学燃料发动机不同,离子喷射发动机的工作原理是先把推进剂电离成离子,然后再用电场把离子以超高速喷射出去形成推力。这个过程不涉及化学反应,只用携带少量惰性气体推进剂就能进行,所需电力也能靠太阳能或核动力电池提供。

如今的离子发动机只能产生几十毫牛的推力,大约相当于一张纸的重量,但即便如此,它的推进效率也能达到传统化学火箭的10倍以上。据估计,未来人类登陆火星时,如果用化学火箭,需要花费6个月的飞行时间,而离子发动机可以在39天内把飞船送到火星,应用潜力可见一斑。

好,到这里本书内容就介绍得差不多了。我们首先回顾了人类航空事业的主要发展历程。热气球和飞艇帮助人类离开了地面,但算不上真正意义上的飞行,直到莱特兄弟解决了升力、动力和飞行控制这三大问题,驾驶着第一架飞机飞上天空,人类才真正开启了飞行时代。后来飞机快速迭代升级,一战期间出现了全金属机身,一战后出现了加压客舱,二战期间出现了涡轮喷气式发动机,二战后飞机突破音速。每一次技术进步都体现了人类对飞行无止境的追求。

接着我们又通过几个重要节点,回顾了人类的航天发展史。齐奥尔科夫斯基为航天技术奠定了理论基础;冯·布劳恩的V-2火箭首次突破了大气层,进入宇宙空间;科罗廖夫设计的R-7火箭首次采用多级构造,并将第一颗人造卫星送上太空;美国的土星5号完成了载人登月任务,代表了人类航天领域的一个高峰。面向未来,民营航天企业正在崛起,新型离子喷射发动机则代表了新的技术路径。

回顾这段航空航天史,我们不难发现,科技的发展进程往往与历史背景密切相关,国与国之间的战争或竞争,往往是科技突破的催化剂,而和平年代则是尖端科技下放、应用成本降低的孵化场。科技就是在历史的这种循环往复中,经历着一次次迭代蜕变,从探索逐渐走向成熟。

齐奥尔科夫斯基曾说过,“地球是人类的摇篮,但人类不会永远生活在摇篮里”。从莱特兄弟的第一次飞行算起,经过上百年的努力,人类已经为自己的梦想走得很远了,我愿意相信齐奥尔科夫斯基的预言,终有一天,我们会走出自己的摇篮。

以上就是这本书的精华内容。这本书的全版电子书,我也已经附在了文稿末尾。你可以点击下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。要是你喜欢这本书,也可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1.制造飞机的三个难题:升力,如何让飞机离开地面;动力,如何让飞机往前飞;飞行控制,如何让飞机按照人的意愿安全地飞。

2.科技就是在历史的循环往复中,经历着一次次迭代蜕变,从探索逐渐走向成熟。

3.“地球是人类的摇篮,但人类不会永远生活在摇篮里。”——齐奥尔科夫斯基