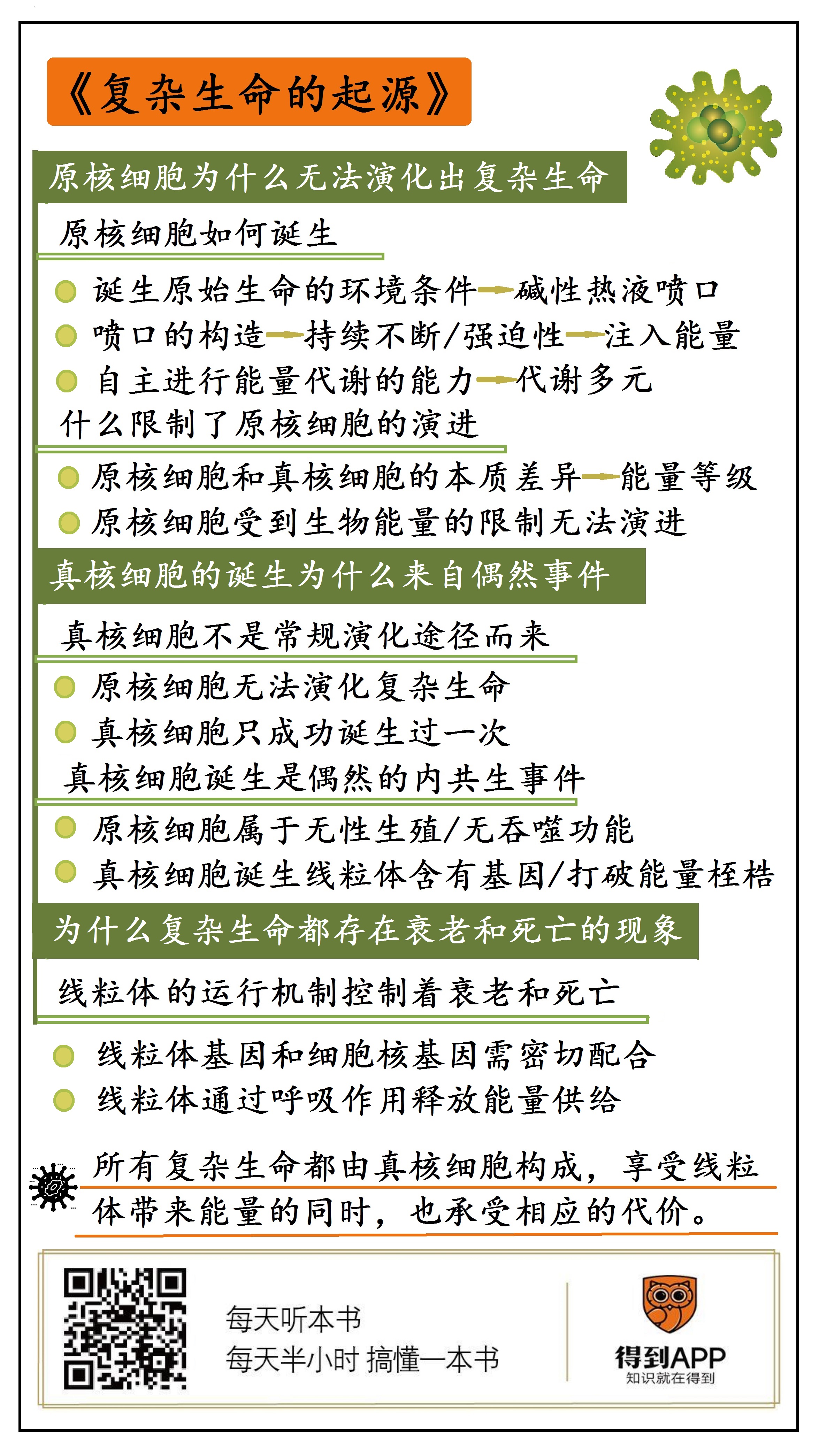

《复杂生命的起源》 田牧歌解读

《复杂生命的起源》音频

关于作者

作者尼克·莱恩是英国伦敦大学学院教授,主要研究演化生物学和生物能量学,聚焦于生命的起源和复杂细胞的演化。2010年,尼克凭借著作《生命的跃升》,荣获英国皇家学会科学图书奖;2015年,获得了英国生物化学学会奖;2016年,因为在科普方面的成绩,荣获英国皇家学会迈克尔·法拉第奖章。

关于本书

为什么地球第一个生命诞生20亿年之后,才首次出现复杂的真核细胞?本书从这个不合常理的问题入手,论证了地球复杂生命的真正起源,精彩地还原了生命进化的历史篇章,甚至能帮助我们预测宇宙中其他可能存在的生命形式。凭借强有力的证据和精彩的演绎推理,本书成为了比尔·盖茨的年度推荐图书。盖茨对这本书的评价是:“这本书对生命起源令人叹为观止的追问,让我折服。”

核心内容

地球诞生于大约45亿年前,而第一个原核细胞诞生于大约40亿年前,从那之后,地球生命虽然逐渐遍布海洋和陆地,但生理上一直维持着非常简单的形态结构,从未朝真核细胞的复杂程度演进。究其原因,在于原核细胞可以利用的能量水平非常有限,难以支撑其演化出复杂形态。而根据作者推断,恰好是一次细菌和古菌之间的偶然内共生事件,让细胞终于有机会打破能量的束缚,进化出更为复杂的真核细胞,地球生命史由此改变。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是《复杂生命的起源》。

顾名思义,这是一本探究地球生命起源的著作。我们都知道,地球是目前已知的唯一有生命存在的星球,生命从无到有、从简单到复杂,是一个漫长而奇妙的过程,而阅读这本书就像是一场探秘之旅。

我们在中学时代都学过,组成生命的基本单元是细胞,细胞分为原核细胞和真核细胞,原核细胞没有细胞核,而真核细胞有细胞核,地球上的生命也由此划分为原核生物和真核生物。原核生物包括细菌和古菌,而真核生物则包括所有的动物、植物、真菌和原生生物。书里面所说的“复杂生命”,就是指真核生物。

地球诞生于大约45亿年前,而第一个原核细胞诞生于大约40亿年前,从那之后,地球生命虽然逐渐遍布海洋和陆地,但生理上一直维持着非常简单的单细胞形态。直到大约20亿年前,第一个真核细胞才出现在地球上,从那之后,复杂的多细胞生物,包括真菌、植物和动物才陆续出现。

这种现象不禁引人思考,为什么在长达20亿年的时间里,原核生物的复杂程度一直在原地踏步,没能进化出复杂生命,而真核细胞的横空出世,则开启了生命进化的新篇章?复杂生命的起源过于久远,以至于它就像一个未知的黑洞,隐藏着太多秘密。我们人类从哪里来?我们为什么会变老?为什么都会死去?这些问题的答案,都隐藏在这个巨大的黑洞里,等着我们去探寻。

这本书的作者尼克·莱恩是英国伦敦大学学院教授,专攻演化生物学和生物能量学,聚焦于生命的起源和复杂细胞的演化。因为在分子生物学研究上的卓越贡献,他于2015年荣获英国生物化学学会奖,此后又凭借在公众科学普及方面的成绩,荣获英国皇家学会迈克尔·法拉第奖章。

他在这本《复杂生命的起源》里,基于一系列考古、演化、分类和基因学证据,为我们论证了复杂生命诞生的最合理假说,精彩地还原了地球生命进化的历史篇章。接下来,我就分三个部分,来为你解读书中的内容。

第一,地球上最初的原核细胞是如何诞生的?为什么它们长时间无法演化出复杂生命?

第二,为什么真核细胞的诞生来自一次偶然事件?

第三,为什么复杂生命都存在衰老和死亡现象?

首先,我们来聊聊,地球上最初的原核细胞是如何诞生的?

前面说过,地球诞生于大约45亿年前,而在这之后不久,地球就具备了诞生原始生命的环境条件。作者认为,地球生命最有可能诞生于深海海底能喷发出碱性热液的地方,他称之为“喷口”。在那里,从地幔裸露出来的炙热橄榄石和水发生反应,通过一系列化学转化,恰好能形成大量有机分子。而且,碱性热液喷口特殊的构造,能持续不断甚至是强迫性地为原始细胞注入生命所需的能量,喷口就像是一个育婴房。在漫长的演化过程中,这些原始细胞逐渐形成了完整的细胞膜,拥有了可复制的遗传物质,最终具备了自主进行能量代谢的能力。

能量是一切生命活动的根本前提。有了能量自给自足的本领,原始生命才能离开碱性热液喷口,进入无边的海洋中闯荡。但是这一刻的到来,也把生命第一次带到演化的十字路口。第一群从喷口中走出的细胞,是今天所有地球生命的共同祖先,在进入新的生存环境之后,它们的后代根据产生能量的化学方式的不同,选择了两条截然不同的发展路径,之后分别形成了细菌和古菌两大类生物。

细菌和古菌共同组成了原核生物,它们从形态上几乎看不出什么区别,都没有成型的细胞核,个头大小也差不多。但它们之间其实只是特别远的远房亲戚,因为它们在遗传基因和生物化学机制上有着根本性的不同,毫不夸张地说,细菌和古菌之间的差异,与人类和细菌之间的差异一样大。

不过,虽然亲缘关系很远,但细菌和古菌在演化过程中,都表现出了极强的韧性和创造力。在几十亿年的时间里,细菌和古菌陆续探索出了获取能量的各种可能形式,它们可以从有机物、阳光,甚至是对人类来说有剧毒的无机物当中获得能量,它们的代谢多样性极其丰富。相比之下,真核细胞的代谢类型则非常单一,甚至单独一个细菌的代谢多样性,就能超过所有真核细胞生物的总和。

在代谢多元的基础上,细菌和古菌的生理形态和生存方式更是无比丰富。我们都知道,动物有很丰富的生理多样性,天上飞的,地上跑的,水里游的,土里钻的,动物至今只在地球上存在了6亿多年,就已经有了这么多的形态。而原核生物在诞生后的20亿年时间里,很可能早已把所有的进化方式都尝试了一遍。

非常奇怪的是,虽然形态各异,生存方式各异,但原核生物的生理构造,从来都没有往复杂化迈进,甚至没有演化出多细胞形态,一直都在以单细胞形态生存。从细胞体积来看,真核生物细胞的平均体积,能达到原核生物细胞的15000倍以上;从基因组容量方面来看,差异依然巨大,目前已知最大的细菌基因组,长度大约有1200万对碱基,而人类的基因组长度则能达到30亿对碱基,还有些真核细胞的基因组长度超过了1000亿对碱基。与真核细胞相比,原核细胞就是一群小不点。

这就很奇怪了,为什么经过了40亿年的演化,直到今天,细菌和古菌的生理构造依然如此简单,各项指标都和真核细胞有着指数级的差别呢?

就像刚才说的,在几十亿年的时间里,原核生物早就应该充分发挥了进化的创造力,如果可以进化得更加精密复杂,那早就应该往复杂化进化了。所以,对这种现象唯一合理的解释是,肯定有某种内在的物理限制条件,制约了原核生物的演化方向,让它们无法演化成复杂生命。其实,不是原核生物不想,而是做不到。但这个限制,在真核生物身上不知为何被解除了,所以,真核生物才有可能进化得很复杂。

好,现在我们接近了一个核心问题,那就是,到底是什么条件限制了原核生物向复杂生命的演进?

很长时间以来,科学家们有各种各样的假说,但这些假说要么是抓住表象不放,要么是无法解释普遍情况,都不能从根本上回答这一切。而本书作者在研究中发现,问题的关键其实不是别的,而是能量。具体地说,就是真核生物平均每个基因能够获得的能量,远远超过原核生物,甚至高达后者的10万倍以上。

这个数字是如何得出来的呢?简单地说,是通过两者的体积、呼吸频率、每秒钟消耗的氧气和生成的能量等指标,推算出来的。详细的论证过程,如果你有兴趣的话,可以找原书来看。总而言之,作者认为,原核细胞和真核细胞的本质性差异,不是别的,而是能量等级上的天差地别。所以,即便过了40亿年直到今天,原核细胞都一直无法在复杂性上有任何突破。

因为能量水平很低,所以原核细胞从来都没有机会演化出复杂结构,而只有真核细胞做到了这一点。但这时候问题又来了,既然真核细胞能量水平这么高,那么,为什么原核细胞在诞生后的20亿年时间里,都一直没有向真核细胞的方向演化呢?作者认为,这是因为真核细胞不是原核细胞通过常规演化途径得来的,它的来源极其特殊。接下来我们就讨论一下这个问题,为什么说真核细胞的诞生来自一次偶然事件?

先出现的原核细胞结构简单,后出现的真核细胞结构复杂,按理来说,最合理的情况应该是渐进演化,就是说原核细胞逐渐进化出越来越复杂的结构,最终变成真核细胞。类似于长颈鹿的祖先在进化时,脖子一代比一代长,最终进化出今天拥有超长脖子的长颈鹿。

但我们刚才已经说过,在真核细胞诞生前的20亿年时间里,原核细胞从没有在复杂程度上有任何突破,这完全不符合渐进演化的逻辑。而且直到今天,我们依然没有发现原核细胞往复杂化迈进的迹象。

科学家们还发现,现在所有的真核生物都有基本相同的细胞结构。比如都有复杂的内膜结构,都有能变形的动态细胞骨架,都有沿着细胞骨架运送物质的马达蛋白,都有线粒体、溶酶体、过氧化物酶体和相同的生物化学信号系统,而且大多都是有性生殖。从结构上说,所有真核生物的细胞都实在是太像了。而细菌呢,虽然有的细菌有内膜结构,有的细菌有细胞骨架,有的还有和真核细胞一样的巨大尺寸,但细菌总是浅尝辄止,远远赶不上真核细胞的复杂程度,而且,这些复杂特征也极少以组合的形式,出现在同一个细菌细胞上。

可以说,原核生物和真核生物之间,不存在中间过渡形态。自然界中的细胞,要么是结构原始、体积微小的原核细胞,要么就是结构复杂、高度完善的真核细胞,而且所有真核细胞都有大量相同的关键基因,这些关键基因只存在于真核细胞体内,从没在原核细胞身上出现过。

对这些现象有没有什么好的解释呢?有,最好的解释就是:真核细胞在历史上只诞生过一次,所有的真核细胞都进化自一个共同的祖先。这个祖先出现时,就已经拥有了完善复杂的结构,并把这些特征遗传给了它的所有后代,所以,今天的真核细胞才可能有那么多相似之处。

在40亿年的时间里,真核细胞只成功地演化过一次,这足以证明这是一次极其罕见的偶然事件。那这到底是怎么发生的呢?通过分析对比真核生物、细菌和古菌的基因型,科学家们发现,真核生物有多达1/3的基因,可以在原核生物体内找到对应的相同基因,这些基因被称为同源基因,证明了真核生物和原核生物曾经有相同的源头祖先。但有趣的地方是,这些同源基因中,有大约3/4来自细菌,另外1/4来自古菌。

这就很奇怪了,真核生物继承了两大类原核生物的基因,而且还不是零星继承几个,而是大规模地继承大量基因。另外,原核生物也不会进行有性生殖,所以真核细胞肯定不是古菌和细菌交配的产物。所以作者认为,对此最合理的解释就是,真核细胞来自古菌和细菌之间的一次内共生事件。

大量基因学证据也为这个猜想提供了支持,通过对比分析基因,科学家们逐渐确定了真核细胞诞生的来龙去脉,那就是:大约20亿年前,一个古菌意外地把一个细菌吸收进了体内,二者之间极其罕见地形成了默契的共生关系,经过适应和配合,细菌逐渐演化成了专门负责产生能量的细胞器线粒体,而作为宿主的古菌,在获得线粒体源源不断的能量供给之后,逐渐演化成了今天的真核细胞。

内共生假说非常符合我们现在的一系列生物学证据,而且能完美地解释很多重要问题。

首先能解释,为什么真核细胞的诞生只出现过一次。原因是,原核细胞没有吞噬功能,所以一个细菌进入一个古菌体内生存,本身就是一件概率极低的事件。而且就算真的偶然形成了内共生,宿主细胞和共生细胞之间也会发生激烈的冲突,因为二者本来就不应该生存在一起,但现在它们不得不适应彼此的存在,所以哪怕有一丝一毫的不协调,这个共生体也难以生存下去。作者在书中举了大量例子都证明,细菌和古菌之间的内共生,几乎就是一件不可能发生的事,但凑巧的是,20亿年前它真的发生了一次。

其次,内共生假说还能解释线粒体含有基因的现象。作者指出,所有真核细胞体内都有线粒体,而线粒体作为一个细胞器,其内部也含有一小群基因。因为真核细胞的基因都在细胞核里,细胞核外只有线粒体和叶绿体含有自己的基因。叶绿体只存在于植物细胞内,所以我们在这里不讨论。那奇怪的是,为什么唯独线粒体会拥有自己的基因,而其他细胞器都没有呢?在内共生假说的设定下,线粒体含有基因就顺理成章了。寄生在古菌体内的细菌,在演化过程中逐渐退化成线粒体,体内的绝大多数基因,都逐渐整合到古菌的基因组里,最后形成细胞核,而还有少量的基因,对维持线粒体的功能极其重要,所以就留在了线粒体内部。

最后,内共生假说还能为真核细胞的复杂演化提供合理依据。刚才我们论证了,原核细胞受制于能量条件而无法演化得更加复杂,它们甚至也不能变得更大,因为所有能量反应都要在细胞膜上进行,细胞膜表面积要是变大的话,细胞的体积和消耗能量的速度会增加得更快。原核细胞已经很“穷”了,要让它变大,那它只会变得越来越“穷”,所以原核细胞就只能维持着又小又简单的形态。

但真核细胞体内可以有大量线粒体,每个线粒体就像一个小发电站,为真核细胞提供大量能量。比如人的肝脏细胞,每个细胞里就有多达1000万个线粒体,这么庞大的能量来源,把原核细胞衬托得特别寒酸。而且,就像我们刚才说的,线粒体已经把自己的结构最大幅度地精简化,原本细菌体内的几千个基因,在线粒体内部已经简化成十几个,所以线粒体就能消耗尽可能少的资源,维持尽可能高的产能效率。有了线粒体源源不绝的能量支持,真核细胞才有了向复杂化演进的本钱。

一次偶然的内共生事件造就了真核细胞,也赋予了真核细胞很多新的生理特征,包括衰老和死亡。长久以来,科学家们一直在研究衰老和死亡背后的生理机制,而作者认为,这种机制和内共生事件也有着密切关系。所以,最后一部分我们就来聊聊,为什么复杂生命都存在衰老和死亡的现象。

原核生物并不需要面对自然的衰老和死亡,因为所有原核生物都奉行无性生殖,也就是细胞一分为二,所以理论上,单细胞的原核生物可以生生不息,永远不死。但真核生物都进行有性生殖,也就是说亲代个体只为后代提供精子和卵子,它们自身总是会逐渐衰老,最终走向死亡。

那到底是什么机制在控制衰老和死亡呢?作者认为,根源还是出在线粒体上。我们刚才说了,线粒体内部也有少量基因,这些基因要想发挥功能,需要和细胞核里的基因密切配合。如果发生了基因突变,两套基因的配合不太默契,就会制造出性能不佳的呼吸蛋白。线粒体通过呼吸作用来释放细胞所需的能量,而呼吸作用会产生电子,一般情况下,电子是比较老实的,会在线粒体内正常流动,但性能不佳的呼吸蛋白会阻碍呼吸作用的流畅运行,让电子在线粒体内部大量聚集,这时候不老实的电子,就开始把氧气转化成带负电荷的自由基。

自由基的活性很强,破坏性也很大,能损坏细胞里的蛋白质,引起DNA突变。所以对细胞来说,自由基的出现是一种预警,显示着目前线粒体的功能存在缺陷,细胞的能量供给出现了问题。对此,细胞的正常反应是赶快合成新的线粒体,加快呼吸作用。但如果细胞核和线粒体的基因组配合不够默契,那合成的线粒体越多,从线粒体里泄露的自由基也就越多。

面对更多的自由基,细胞有两种反应。第一种反应是细胞凋亡,过多的自由基会杀死比较敏感的细胞,如果这个细胞凋亡之后,有新的细胞顶替它的功能,那一切都没有问题;但如果死掉的细胞没有接班人,比如心肌细胞,那原有的组织就会逐渐流失,留下的细胞更少了,但工作压力没有减轻,这就会促使细胞的基因活性发生变化,让细胞逐渐衰老。另一种反应是,细胞对自由基的忍耐程度比较高,所以还能勉强活着,线粒体虽然也有缺陷,但也能凑合应付工作,但在自由基的长期摧残下,细胞会不断累积各种突变,最终引发慢性发炎和生长因子失调,甚至导致癌症,这也是细胞衰老的表现。

微观层面的变化,也会影响生物在宏观层面的表现。比如对人类来说,随着年龄的增大,线粒体和细胞核的基因不断发生突变,线粒体的能量效率越来越低,泄露的自由基越来越多,细胞开始大量死亡和老化,人体的组织功能就会在几十年的时间里慢慢衰退,逐渐低于执行正常功能的最低需求,甚至是连静态的生存都没办法维持,最终有一天会迎来死亡。

所有的复杂生命都由真核细胞构成,它们在享受线粒体带来能量的同时,也承担着衰老和死亡的相应代价。不过,个体面对死亡时虽然并不情愿,但复杂生命却可以通过有性生殖的方式繁衍后代,保证自身基因的薪火相传。从种群的角度来看,衰老和死亡只是一种正常的生理现象,只要不阻碍基因的传承,个体的死亡无足轻重,是完全可以接受的。

不过,虽然衰老和死亡不可避免,但不同生物衰老的速度并不一样。比如老鼠和鸽子,体型大小虽然比较接近,但寿命长度差别巨大,老鼠一般只能存活3到4年,鸽子的寿命却可以超过30年,这又是为什么呢?

现在假设你是一只鸽子,那为了飞翔,你必须拥有一对强有力的翅膀。实际上,如果以单位体重比较的话,鸽子的输出功率能达到全速奔跑猎豹的两倍,这就要求鸽子必须有十分强大的肌肉,线粒体也要能释放出足够的能量。因为肌肉细胞里还要有大量肌肉纤维和毛细血管,线粒体的数量不能无限制增加,所以鸟类的应对方式是进化出“超能线粒体”。这种线粒体制造能量的效率更高,但同时也要求细胞核基因和线粒体基因配合得也要足够默契,任何配合不够完美的细胞,都会因为没法满足鸟类的生存需求而被淘汰。所以进化的结果就是,鸟类细胞对自由基的耐受程度很低,稍有自由基泄露就会启动凋亡程序。

而老鼠不需要飞行,没有必要像鸽子一样有强大的肌肉,所以线粒体的工作稍有磕绊也能接受,细胞对自由基的耐受程度也比较高。打个比方就是,因为生存要求不同,自然选择的压力不同,所以老鼠细胞的残次品比较多,经常泄露自由基,而鸽子的细胞都是精挑细选的优等品,很少泄露自由基。

我们都知道,质量越好的东西用得越久。鸽子细胞的质量更好,所以耐久度就更高,活得就更长;而老鼠细胞的质量要差很多,经常泄露自由基,在这种情况下,老鼠衰老得就更快,存活的寿命也就更短。不过有趣的是,大自然在关上一扇门时,总会开启一扇窗。老鼠虽然寿命短,但因为对细胞的质量要求不高,所以繁衍的后代数量也远高于鸽子。可以说,每种生物都在以自己的方式适应着自然。

好,我们来总结一下本期音频的内容。

我们讨论了,原核生物一直没能进化出复杂生命,是因为它们受到生物能量的严格限制。而一次极其偶然的古菌和细菌之间的内共生事件,让细胞获得了线粒体,打破了能量的桎梏,才让复杂生命的出现成为了可能。同时,复杂生物的衰老和死亡现象,也能从线粒体的运行机制上得到强有力的解释。

关于我们人类从哪里来,既是一个经典的哲学命题,也是一个复杂的生物学命题。哲学层面的思辨永远没有尽头,但生物学方面的探究,却已经为我们指明了答案,那就是我们来自一次次偶然的意外。地球偶然具有了产生生命的条件,生命偶然从深海中诞生,真核细胞偶然来自一次内共生事件,人类则偶然来自一条正确的进化路径。可以说,是偶然造就了我们今天的一切。

同时,这么多偶然的巧合,也能帮助我们思考宇宙中复杂生命的存在状况。在地球几十亿年的生命史中,原核生物一直在不断演化,但始终没能突破复杂性的限制,如果不是一次极其偶然的内共生事件,直到今天,地球可能都还在被原核细胞统治着。

一个顺理成章的推断是:宇宙中的复杂生命很罕见,自然其实从来就没打算让人类或者其他复杂生命出现,所以,即便未来在其他星球发现生命体,它们很可能也只是停留在细菌那种简单水平。因此可以说,我们是极其幸运的,无论是地球生命的诞生,还是人类群体的崛起,都是独一无二的宇宙奇迹。

撰稿:田牧歌 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.第一群从海底碱性热液喷口中走出的细胞,是今天所有地球生命的共同祖先,在进入新的生存环境之后,它们的后代根据产生能量的化学方式的不同,选择了两条截然不同的发展路径,之后分别形成了细菌和古菌两大类生物。

2.原核细胞和真核细胞的本质性差异,不是别的,而是能量等级上的天差地别,它们之间不存在过渡形态。所以直到今天,原核细胞都一直无法在复杂性上有任何突破。