《基因之河》 陈章鱼解读

《基因之河》| 陈章鱼解读

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天我要为你解读的这本书叫《基因之河》。

这本书的作者是理查德·道金斯,他是牛津大学的教授、英国皇家科学学院的院士,世界知名的生物学家和科普作家。他的另一本关于基因的书更加出名,你肯定听说过。这本书就是《自私的基因》。

《自私的基因》是道金斯的成名作,这本1976年出版的书,如今依然是生物学领域最著名的科普书,甚至可以说没有之一。

不过,这本书在道金斯看来,是喜忧各一半,而且喜和忧都来自这个书名。可以说《自私的基因》这个书名给了道金斯意想不到的收获,也给了意想不到的烦恼。收获当然是因为这个书名很有话题性,所以卖得很好,使得道金斯收获了相当的影响力。烦恼则是因为这个书名太容易望文生义了。很容易让人理解成有一种驱使人自私的基因,正式因为有这样的基因存在,所以人天生就是自私的。另一种误解是自私很容易让人联想起损人利己,所以认为基因为了自己的延续,会伤害物种的生命。

其实这些都不是道金斯想要告诉我们的。按照《自私的基因》书中的观点,这本书比较客观准确的名字应该叫《作为自然选择基础单元的基因》。问题是,这样起名的话,这本书也就卖不出去几本了。

容易理解的说法又容易引起误解,科学严谨的说法又晦涩难懂,这件事一直困扰着道金斯。而且进化论又是一门其实并不那么容易理解的学科,诺贝尔奖得主、著名的生物学家雅克·莫诺有句名言,他说:“进化论最奇特的地方,就在于每个人都以为自己懂进化论。”言下之意就是,人们并不像自己想象得那样,真的了解进化论。

道金斯一生都致力于让复杂的科学表达变得平易近人,同时还要保证这种表达不会变得低俗化。道金斯始终强调清晰和准确,他要让语言成为一种像手术刀一样精密的工具。于是,他就一直想要找到一种既容易理解又更加精确的比喻,帮助我们更好地理解进化论和基因。终于,在《自私的基因》出版20年之后,道金斯完成了这本《基因之河》,在这本书中,他找到了一个比喻,就是书名中的“河”。

这期音频我们就一起翻开这本《基因之河》,来看看为什么说“基因之河”是比“自私的基因”更好的比喻?为什么这个比喻更能帮助我们理解进化论?

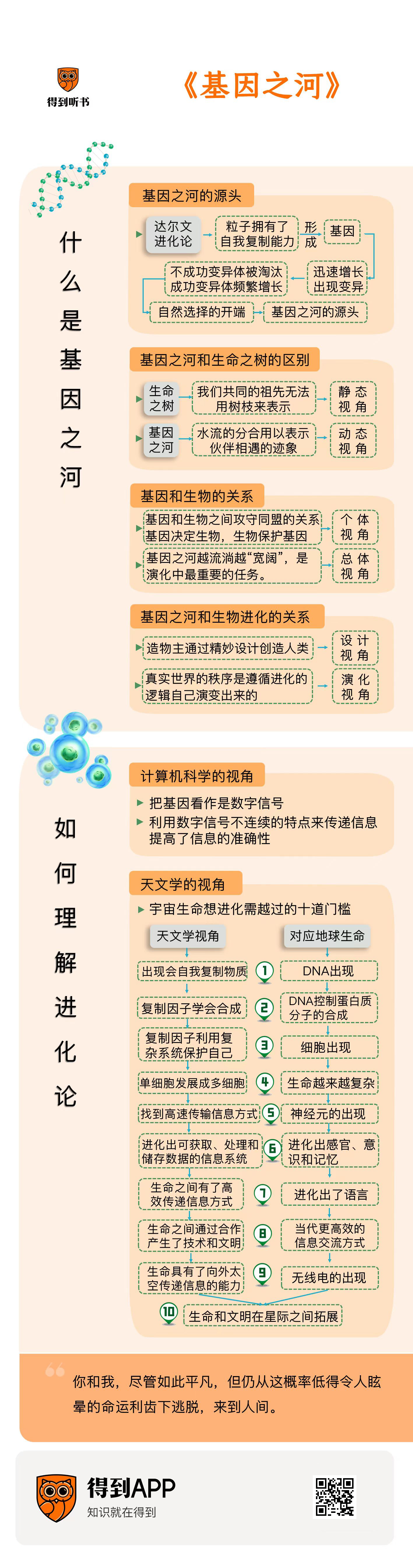

我们先来说说,到底什么叫“基因之河”?

根据进化论的理论,我们的生命起源于一场“复制大爆炸”,各种粒子在翻腾旋转间,碰巧拥有了自我复制的能力,能够利用周围的物质制作出和自身一模一样的拷贝,连偶尔出现的一些小缺陷都能原样复制。这就是基因。

随着复制能力的出现,基因有机会迅速增长,随着变异的出现,基因变成了一场比赛,不成功的变异体被淘汰,成功的变异体频繁增长,这就是自然选择的开端。在自然选择的基础上,生命随之诞生。在道金斯的比喻中,这就是这条基因之河的源头。

这条河从远古时代流淌过来,随着时间的推移,开始不断出现分叉。每当一个新物种形成,基因之河就开始出现一条支流。两个物种就像是两条独立的河流,各自流淌,河岸以内的水会不断重组混合,但是河水绝不会涌出河岸,污染到其他河流。这就是我们在生物课上学到的“生殖隔离”。

有的生物灭绝了,那么就是这条支流渗入沙地,逐渐干涸。现在,这条基因之河拥有大约3000万条支流,这就是地球上现存的生物。有科学家估算过,基因之河曾经出现过30亿个分支。换句话说,只有1%的物种有幸存活到了今天,99%的支流都走向了干涸。

有的生物存活、繁衍、壮大,河面越来越宽阔。比如你和我,我们人类就是基因之河中比较幸运的一条支流。

听到这,你可能会说,这个比喻也没那么了不起啊,无非是从源头到分支。我换个比喻,比如说最早的生命起源是树干,随着物种分化长出树枝,生命开枝散叶,开花结果,这不是也很形象吗?

没错,咱们从小到大看课本,看生物学的科普书,经常能看到进化树的形象。这是因为当年达尔文就用了“生命之树”这个比喻。

既然已经有珠玉在前,道金斯为什么还要苦苦设想另一个比喻呢?基因之河和生命之树相比,又有什么区别呢?

咱们用一个例子来感受一下。

很多人家里有家谱,家谱往往也像生命之树一样,是个开枝散叶的形式。早年间的一位祖先,生儿育女,几百上千年传下来,有了无数后代。听起来很正常吧?但是站在我们自己的角度往前看,又是另一种情况。

你看,我们的上一辈有父母两个人,再往上一代有爷爷、奶奶、姥姥、姥爷四个人,再往上一代就是八个人。每往前推一代人,我们的长辈数量就会乘以二,这种指数增长是很吓人的,这样计算的话,如果往上数三十代,那一辈的祖先应该是10亿人。而且是我有10亿个祖先,你还有10亿个祖先,今天生活在地球上的每个人,在几百年前、一千年前都有10亿个祖先。那当年的地球可够拥挤的。

而且你发现没有,这两种算法互相矛盾,传统的家谱是祖先少后代多,从咱们往上数是后代少祖先多。

那么问题出在哪里呢?问题在于我们前边在做计算时,有一个隐含的前提条件:我们假定向前追溯的时候,我的祖先们是互不相同的。如果这个假设成立,那么一千年前我们每个人都得有10亿个祖先,所以更可能的情况是,祖先们是有重合的,存在着共同的祖先。我爷爷的爷爷的爷爷,很有可能还是我姥爷的姥爷的姥爷。即使这一辈没有重合,再往前上溯几代,也一定会找到一个共同祖先。

而且,不仅从我自己向前追溯,会发现祖先之间的重合比想象中要频繁得多,你我都向前追溯,也会发现,你的祖先和我的祖先里边一定会有同一个人。只有这样,才能避免一千年前地球上同时生活着多少万亿位祖先。

我不知道,道金斯作为一位英国人,听没听过咱们中国人那句俗话“五百年前是一家”。他如果听过一定非常认同,因为经过刚才这番推演,你会发现,你和我五百年前几乎可以肯定是一家,拥有一位共同的祖先。如果五百年前没有,那么再往前推,八百年前,一千年前,也一定会找到。

不过,在这本书里道金斯倒是举了一个例子,这个看来是英国人和中国人都会遇到的情况,就是有人会炫耀自己的祖上多么多么了不起。道金斯说,遇到这样的情况,你就只需要在心里默念,他说的那位几百年前十分显赫的祖上,极有可能是你和他共同的祖先。

你看,通过这样的一个数学加逻辑的推演,我们可以确认一点,人与人之间的祖先,比我们想象中交集要密集许多。如果还是按照家谱,也就是树枝的形象去想象这张复杂的人类关系网,我们就很难想象,你的一位曾曾曾祖父是我的一位曾曾曾外祖父,你的一位太太太姥姥是我的一位太太太奶奶,这家谱怎么画?

而如果用基因之河的形象来看,我们就更好理解。摘一段道金斯在书中的原话:“基因顺着时间之河奔腾不息,水流分分合合。在这条河流的中途各点打一桶水上来,桶中的分子以前曾是伙伴,在河水中流淌的间歇点上是伙伴,以后也会再次成为伙伴。……我们很难追踪到这些伙伴相遇的时间点,但从数学上能证实,相遇的确发生过。通过数学,我们了解到,如果两个基因在某个特定点没有相遇,无须沿河流的两个方向追溯多久,就能发现它们相遇的迹象。”

这背后其实不是树枝和河水两种比喻的区别,而是两种视角的区别。树枝是静态的,河水是动态的。用静态视角去思考,我们就很难理解这种生命的互动。如果用动态的思路去思考,我们才更能理解我们人类之间的关系,远比我们想象中要密切得多。

接下来,咱们就来看看那个让道金斯纠结了二十年的问题,怎么用更简单易懂的方式,说清楚基因和生物之间的关系?

前边咱们提到过,“自私的基因”是个糟糕的说法,因为自私很容易让人联想起损人利己,实际上,在大多数时候,基因和承载基因的生物之间,是一种攻守同盟的关系。

道金斯的一位朋友,哲学家丹尼尔·丹尼特就用了另一种比喻来说清楚这种关系。

假如此时此刻有人通知你,说必须把你冷冻起来,到2423年再把你唤醒,让你去400年后完成一项重要的任务。你要怎么做,才能让冷冻的自己可以完好无损地度过这400年呢?这个时候你会发现,自己最主要的任务就是找到一种办法,让保存自己的冷冻舱在这400年中都有人维护。

你会发现,你没法把这件事儿委托给别人,因为谁也活不了这么长时间,就算你委托给子孙后代,儿子女儿这一代,他们可能会好好维护,到了孙子孙女那一代,可能他们就不太尽心了,往后一代代传下去,指不定哪一代出个不肖子孙,你根本没法确定别人会不会继续维护下去。

所以,委托给别人终究还是不靠谱。那索性,我们自己设计出一套超级系统,来保护你的冷冻舱,让它400年内都能运行正常。

这个时候,你面前有两个方案,第一种方案就是找一个极其安全的地方,设计一个避难所,在那里边设计一套装置,能够供水供电。但是这个方案还有问题,你没法保证这个地方400年的时间都不会出现什么意外。要是有人在这片地方盖楼呢?挖地基把你的避难所给破坏了,你也没什么办法。

还有第二种方案,咱们不把避难所设计成固定的,而是让它移动起来。换句话说,你可以设计一个巨型的智能机器人,让机器人背着你的冷冻舱四处走,它自己去找水,自己用太阳能发电,哪里有了危险,它自己就可以跑。这个方案看起来是最靠谱的。最有可能让你在400年后安然无恙。

这就是哲学家丹尼尔·丹尼特的比喻,基因可以决定生物变成什么样,我们就是保护基因的“超级机器人”。

这个比喻听起来确实比“自私的基因”好多了,但是仔细一想也有问题。如果按照超级机器人或者说超级避难所的思路,那经过几百万年乃至上亿年的进化,生物的生存能力应该越来越强,寿命越来越长才对,可是为什么现实中并不是这样呢?

所以,还需要一个更好的比喻。道金斯用“基因之河”的比喻,更加清晰地说清楚了基因和生物之间的关系。正如我们前边所说,每一个物种就像是一条支流,基因是支流中的河水。那么我们这些生物个体呢?可以把一代代的生物,看做是一段段的“河道”,这些河道保障基因之河越流淌越宽阔。

请注意这个关键词“宽阔”。这可以说是基因演化中最重要的任务。为了让基因之河不干枯,所以河道会变得越来越坚固。但是,如果下一段河道有机会变得更宽,那么上一段河道是不是更坚固就不那么重要了。拓宽下一段河道,让河流变得越来越宽阔,这才是这条河更重要的任务。

顺着这个思路,很多生物界的案例就变得容易解释了。

比如,为什么我们在年轻的时候身体素质更好?因为在自然选择下,那些提高生存优势的基因会尽可能早地开启,这样才能保证这个人顺利成长、发育、生儿育女,有更多的后代,把基因传播出去。

但是一旦过了生育年龄,生物的健康对于基因来说就没有那么重要了,就像前边比喻所说的,基因更加关注的已经是下一段河道的质量了。

这还是我们人类,对于其他生物来说,这种特性甚至会表现得更加极端。比如说蜉蝣,你要了解这种生物的特性,就能理解为什么古人常常拿它比喻生命的短暂。蜉蝣的幼虫会花最多三年的时间,在水下进食和成长,但是,一旦它们长成可以飞出水面交配生育的成虫,它们可能只能生存几个小时,因为成虫无法进食,甚至连内脏都没有。它们唯一的任务就是飞起来找到配偶,交配产卵,然后就死去。

有的植物也是,有一类树木需要多年时间才能成长起来,然后用一天时间开满鲜花,繁殖生命,然后迅速凋亡。

那么,你说基因是自私的吗?道金斯在书中拿太平洋鲑鱼和大西洋鲑鱼做了一个对比,更能说明问题。我们知道鲑鱼会洄游,它们虽然大部分时间生活在海洋中,但是成年后会从入海口逆流而上,到河流上游去产卵。太平洋鲑鱼它们逆流而上的路线过于危险,所以它们只能洄游一次,产卵之后生命就走向了终结。而大西洋鲑鱼洄游的路线更短一些,所以它们产卵一次之后,还能回到大海,汲取能量然后就再进行第二次洄游。

你可以说基因是自私的,因为它让太平洋鲑鱼用视死如归的态度去延续生命。你也可以说基因是无私的,它给了大西洋鲑鱼第二次机会。

对于我们人类也是如此,你可以说基因是自私的,它在我们的生育期之后,就对于我们的健康失去了兴趣。你也可以说基因是无私的,它为了延续自己,使得我们也有了创造文明的机会。

所以,纠结这个问题其实没有意义,无非是个文字游戏。更准确的描述是,基因不在乎。它不在乎某一个个人的健康衰老乃至存活死亡,它只在乎自己的这片水面是否宽阔。

天地以万物为刍狗,基因以众生为河道。

这背后也不是一个简单的修辞问题,而是视角转换的问题。关注自私与否,其实是看基因与我们某个个体的关系,而河道的宽阔,其实是从个体视角切换到总体视角。

你看,虽然我们一开始以为,“基因之河”只是换了一种打比方的方式,但是经过对比,你会发现,这背后是视角的变换。从静态视角到动态视角,从个体视角到总体视角。

其实,书中还提到了另一个视角变换,在没有进化论之前,我们看待生命也好,思考其他问题也好,都会采用设计的视角,造物主通过精妙的设计,创造出了人类。可是当我们学习了进化论,尤其你如果能顺着基因之河去梳理一遍生物进化的历程,你就多了一种视角,那就是自然演化的视角。不需要设计者就能建立秩序,而且这种视角不仅仅适用于生物世界。真实世界里的大多数秩序也都不是刻意设计出来的,而是遵循进化论的逻辑自己演变出来的。

从静态视角到动态视角,从个体视角到总体视角,从设计视角到演化视角,进化论不仅告诉我们,我们的过去是什么样的,也让我们未来看待世界的方式产生了变化。

书中道金斯说了这么一句话,没有哪个理论能像达尔文的理论这样,用如此之少的假设去解释如此之多的事实。这时你才会明白,他为什么会这么说。

到这里,其实还没结束,道金斯自己并不觉得“基因之河”就是最好的理解进化论的方式了。

他还建议我们可以从更多的科学中汲取养分,引入更多视角来理解进化论。

在这本书当中,道金斯提到了两种视角。第一种是计算机科学的视角。

计算机怎么帮助我们理解进化论和基因呢?

我们都知道,计算机处理的是数字信号,是编码。道金斯提醒我们,基因也可以看作是数字信号。

数字信号最大的特点是不连续。和数字信号相对的是模拟信号,模拟信号是连续的。

这么说有些抽象,咱们打个比方。你可以想象一下烽火台,一旦发现外敌入侵,烽火台上的士兵就点燃篝火,其他的烽火台一看,也点燃自己的篝火,这个消息就能传播开来。但是这种方式只能传递一个信息,那就是“敌人来了”。咱们能不能利用烽火台传递更多信息呢?比如,到底来了多少敌人?

有两种思路。一种思路是用烽火的大小来表示敌人的规模,来得人越多,烽火台上的篝火就越大。这种方式就是模拟信号。不过这样的方式实现起来不太现实,因为标准非常模糊,中间就容易有误差,一两个烽火台还好,要是从边疆传到京城,成千上百个烽火台传递下去,那积累的误差就不可想象了。等到传到京城,京城的人也不知道来了多少敌人。

另一种思路,让士兵们找个黑屏风,挡住篝火再让开,挡住篝火再让开。这样,隔壁烽火台看到的,就是一闪一闪的信号,这样只要事先约定好,比如闪八次代表来了八百人,层层传递出去,信号的准确性就会大大提升,就算一路传到京城,也会比较准确。这种就是数字信号。

而我们的基因就是一种数字信号,数字信号保证一代代传递下去之后,信息也不会有巨大的误差。

前边咱们提到,一种科学的出现,还会改变人们看待世界的方式。计算机科学也是如此。其实在19世纪,已经有生物学家猜想,我们的神经信号和遗传基因也是数字信号。神经传递信号,就像是一闪一闪的烽火台,用闪光次数传递信息。而我们的DNA更像是一串串数字化的编码。但是因为当时的观念限制,主流的生物学家并没有接纳这样的猜想。计算机的普及,让人们接纳了数字信号的观念,同时推动了生物学领域的观念革新。

这时帮助我们更好地理解进化论的第一种视角,计算机视角。

第二种视角,是天文学的视角。在这本书的最后,道金斯还把目光从地球看向了宇宙,他从进化论的角度预言,宇宙中的任何生命想要发展壮大,要越过十道门槛。

第一道门槛,一个星球上突然出现一种物质,可以进行自我复制。如果对应到我们地球的生命,那就是DNA的出现;

第二道门槛,复制因子学会了合成更多东西,让自己更好地存活。对应到地球生命,就是DNA可以控制蛋白质分子的合成;

第三道门槛,复制因子不再是暴露在外自我复制,而是把自己包裹进一个更复杂的系统来保护自己。对应到地球生命,就是细胞出现,DNA在细胞中进行复制;

第四道门槛,单细胞发展成多细胞,生命变得越来越复杂;

第五道门槛,生命找到一种在细胞间高速传递信息的方式,对应到地球生命,就是神经元的出现;

第六道门槛,生命进化出更复杂的信息系统,可以获取、处理和储存外部数据,对应到地球生命,就是进化出眼睛耳朵和大脑,有了感官、意识和记忆;

第七道门槛,生命和生命之间有了高效传递信息的方式,对应到地球生命,就是进化出了语言。这时的生命就已经站在了文明的起点,在地球上只有人类跨过了这道门槛;

第八道门槛,生命和生命之间可以进行密切的信息交换,紧密的合作出现了,由此产生了技术,进而产生了真正的文明。这个时候,生命之间传递信息,就不必只依赖遗传了,而是有了更加高效快捷的方式。比如此时此刻咱们的信息交流,书籍、音频,这都是更高效的方式,人类不用再靠基因代代传递去获得进化了,一代人的时间也可能产生翻天覆地的变化;

第九道门槛是无线电的出现,这个之所以重要,是因为生命终于有了向外太空传递信息的能力;

第十道门槛,就是生命和文明可以在星际之间拓展。

目前,我们人类跨过了九道门槛,正在跨越第十道。目前我们也没有发现宇宙中有其他的生命,即使有,他们也没有跨越第十道门槛。如果有一天,我们或者其他生命真的跨越了第十道门槛,让生命的繁衍从自己这颗星球走向了外太空,那么在道金斯看来,这将是比超新星爆炸更大的事件。

到这里,这本理查德·道金斯的《基因之河》,我就为你解读完了。听完这本书,你可能有一种感觉,就是冷酷。原本生命的奇迹,结果经过道金斯的解读之后,又是基因不在乎,又是基因以众生为河道,全都变得冷冰冰的。是不是科学让我们变得理性的同时,也会变得失去很多情感呢?

其实并不是这样。科学家们并不是思考和计算的机器,他们也有充沛的情感。我们就拿道金斯举例,虽然他在写书时,都是以严谨的科学事实和逻辑做推演,但是他的笔下也充满感情。

所以在音频最后,送给你一段道金斯的文字,这段文字虽然写的是基因,但是饱含深情。

“我们都会死,因此都是幸运儿。绝大多数人永不会死,因他们从未出生。那些本有可能取代我的位置但事实上从未见过天日的人,数量多过阿拉伯的沙粒。那些从未出生的魂灵中,定然有超过济慈的诗人、比牛顿更卓越的科学家。DNA组合所允许的人类之数,远远超过曾活过的所有人数。你和我,尽管如此平凡,但仍从这概率低得令人眩晕的命运利齿下逃脱,来到人间。”

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。我在文稿末尾还附上了电子书的链接,推荐你去进行拓展阅读。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

在《自私的基因》出版20年之后,生物学家理查德·道金斯出版了这本《基因之河》,他认为“基因之河”的比喻可以帮助我们更好地理解进化论;

-

在道金斯看来,每一个物种就像是一条支流,基因是支流中的河水。我们可以把一代代的生物看做是一段段的“河道”,这些河道保障基因之河越流淌越宽阔;

-

基因之河的比喻不是简单的修辞,而是一种视角变换。从静态视角到动态视角,从个体视角到总体视角,从设计视角到演化视角,进化论让我们看待世界的方式产生了变化;

-

道金斯提醒我们,如果想要进一步理解进化论,还可以从计算机科学和天文学中汲取养分,找到新的视角。