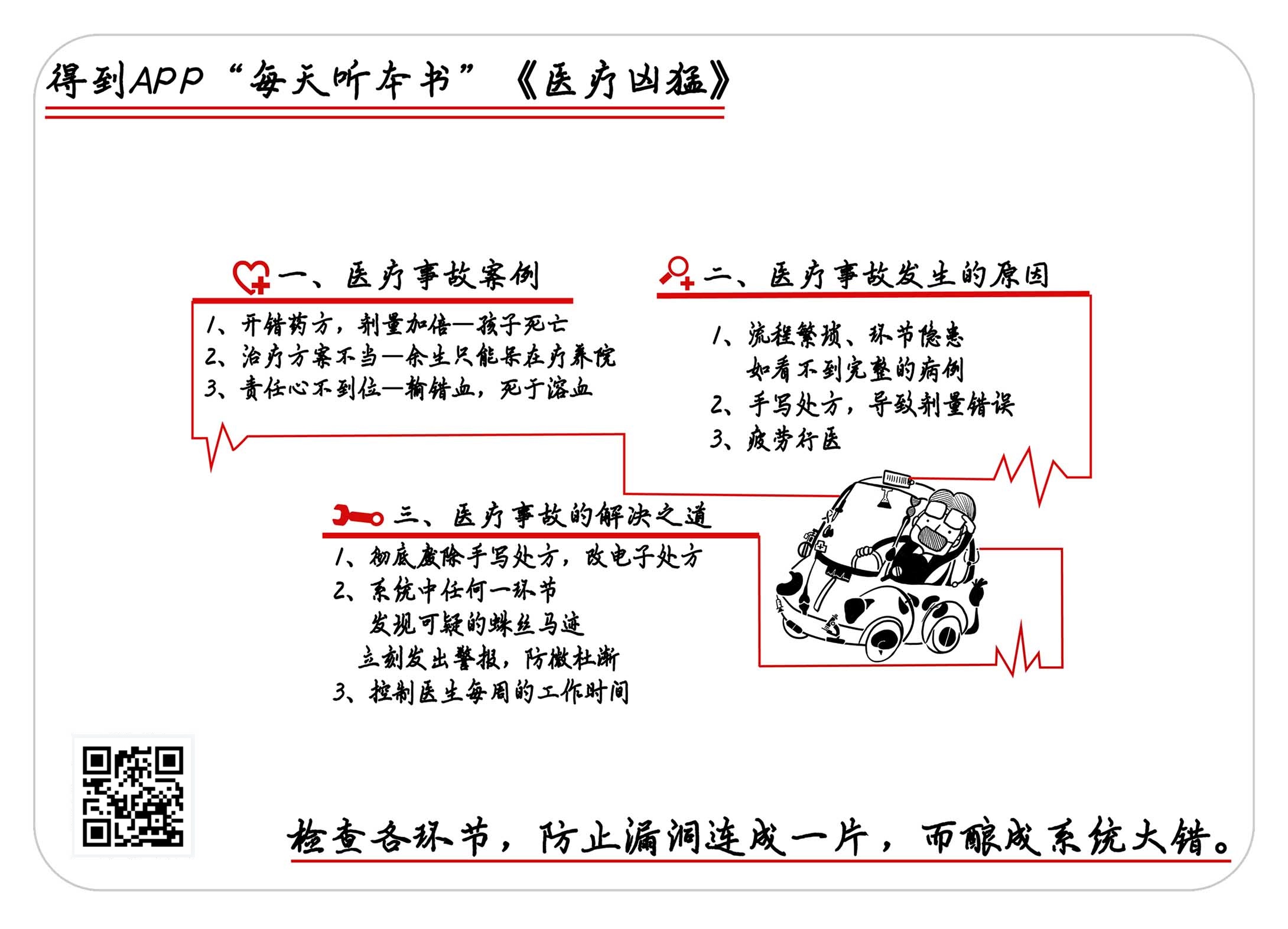

《医疗凶猛》 李清晨解读

《医疗凶猛》| 李清晨解读

关于作者

本书的作者有两位:罗兹玛丽·吉布森是一位美国医疗卫生改革的领导者,同时也是一位医改专家;贾纳丹·普拉萨德·辛格是一位经济学家,在美国企业研究所研究经济政策,也在联合国研究外交政策,他的写作题材很广泛,涉及卫生保健、社会政策以及经济发展,影响力也比较大。

关于本书

在本书中,作者强调了打破沉默的必要性,指出若想降低医疗事故的发生,揭示真相是第一步。随后作者分析了医疗事故的成因,并提出可能的解决办法。这本书首次在美国出版是2003年,当时就引起了美国社会的强烈反响,虽然距今已经十几年,但对读者来说,书里的内容仍然毫不过时,书里涉及的一些问题和对策,对于我国医疗系统的发展也很有借鉴意义。

核心内容

作者通过列举大量医疗事故的案例和数据,分析后提出,缺乏安全意识的医院和其他医疗卫生机构是滋生医疗事故的温床,这些机构需要有直面现实和改变现状的勇气。面对医疗事故,医疗组织应该道歉并给予公正的补偿,并尽力避免同一错误再次发生。普通人应有足够的警觉,但只有医疗机构提高安全意识才能真正降低医疗事故的发生。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《医疗凶猛》,这本书的副标题是:令人震惊的美国医疗内幕,顾名思义,这是一本揭露美国医疗内幕的科普书。这本书的中文版大约19万字,我会用大约25分钟的时间为你讲述书中精髓。我们一起来看看,与我们生死相关的医疗系统,究竟有哪些不为人知的内幕。而人人避之不及的医疗事故,到底是如何发生的,又该怎么防范呢?

在很多涉及医疗的文学作品中,我们读到的都是薪火相传的科学精神或救人于危难的侠骨仁心,但事实上,这并不是医疗的全部,《医疗凶猛》这本书,就展示了医疗的另外一面。这本书的原名是Wall of Silence,意思是沉默之墙,它指的是医疗界普遍存在的掩饰文化,这种掩饰文化就是对医疗事故闭口不谈。上到西方医学的源头,也就是两千多年前古希腊医学之父希波克拉底的时代,下到如今的现代医学时代,在众多的案例记载中,大都不提倡将事故的真相告诉患者或亲属。

我想这也是吃一堑长一智的缘故,最早那些老实巴交对病患坦诚以待的医生们,大都没捞着什么好果子吃,而瞒过去的,显然是最划算的。颇为无奈的是,这种医疗界内部源远流长的掩饰文化,是跨越种族和国界的,这也是为什么一本揭露美国医疗事故的书,一个中国人读来也会觉得很有同感。

这本书是由两个人合著的,女作者罗兹玛丽•吉布森是一位美国医疗卫生改革的领导者,用我们熟悉的话来讲,就是一位医改专家,她是美国经济和社会研究所的副所长,并担任美国企业研究所高级研究助理,还是弗吉尼亚医学院和弗吉尼亚州立法机构医疗卫生委员会顾问,20多年来她所做的工作使患者和家属的处境都得到了改善;男作者贾纳丹•普拉萨德•辛格是一位经济学家,他在美国企业研究所研究经济政策,同时也在联合国研究外交政策,还为印度的几届总理服务过。

辛格的写作题材很广泛,涉及卫生保健、社会政策以及经济发展,影响力也比较大。这本书首次在美国出版是2003年,当时就引起了美国社会的强烈反响,虽然距今已经过去十几年了,但对中国的读者来说,书里的内容还真是毫不过时,而且书里涉及的一些问题和对策,对于我国医疗系统的发展,也很有借鉴意义。

好了,以上就是书和作者的基本情况,下面,我就来为你详细解读书中的重点内容。首先,作者通过可靠的数据和已经公开的部分案例,让大家对医疗事故的发生情况有了一个大概的了解;然后,作者分析了医疗事故可能产生的原因;最后,基于前面的分析,作者提出了一些预防医疗事故发生的对策,提醒医患双方要对医疗事故保持警觉。

下面,我们先来一起了解一下这本书中真实的医疗事故案例。这也是全书最触目惊心的部分。

要发现问题,其实就是要越过沉默之墙,去看看那些已经被披露的医疗事故到底是怎么回事。每年,美国医院里死于可预防性的医疗事故的人数大约是十万,这比美国五角大楼官方报告的在朝鲜战场和越南战争中死亡的士兵人数总和还多。注意作者的措辞,是死于可预防的医疗事故,而不是因疾病本身的凶险程度超过了医疗机构救治能力导致的那种死亡。用十万除以365天,那就是每天冤死270多人。

想想看,我们偶尔在社交媒体上围观的那些医疗纠纷,其实真是很小的一部分。而就十万这个数字,也远远不是美国医疗事故数据的全部,因为这只是根据公开的报告中统计出来的,事实上,医生们记录下来的数据还不到实际发生事故的30%。一项针对专科医生的调查发现,44%的专家医师说,他们所在的医院不鼓励他们撰写医疗事故报告。这还不包括疗养院、康复中心、自行在药店买药等情形时发生的死亡。你可能会纳闷,又不是自己乱吃药,拿着医生开的药方买药也能出事儿?

还真就出过事儿,《华盛顿邮报》曾报道弗吉尼亚州一位妇女给儿子买药治疗尿床的问题,结果处方单上的剂量写错了,是建议剂量的五倍之多,但这位妈妈毫不知情,在给孩子服药后的第二天早上,孩子死了。

数据是冰冷的,而真实的案例往往比数据更让人觉得可怕,一位73岁的老太太因为心脏的问题,需要做心脏导管检查,结果检查刚完成,就出现了大出血,最后虽然经过积极抢救,命保住了,但她经过42天的住院之后,还是不能回家,余生只能呆在疗养院里,这样大概还能再活12年,她的治疗费用总计将达到60.7万美元。医生们在检查了她的治疗记录后推断,事故原因应该是治疗方案不当。如果医生在手术前,仔细分析患者的治疗记录,应该能够采用更合理的治疗方案,所以这属于技术层面的医疗事故。

除了这类事故之外,还有一些是属于责任心不到位,比如身份混淆导致的医疗事故,一位患食道癌的60岁退伍军人在手术室输血后死亡,尸检发现,他死于溶血,原来是医生把应该给别人输的血输给他了。一位只需要做乳房肿块切除的患者被做了乳房的全切,可当乳房全切下来,一位医生才意识到,应该乳房全切的是门外在等手术的那个……这样的例子太多了,美联社的数据显示,仅2000年一年,佛罗里达医学委员会就处理过20多个类似的案例。

我们也知道,很多医疗事故的解决办法,就是医患双方达成协议,最后赔偿一定数额的金钱,但问题是,这些事故导致的不良后果,比如说需要在疗养院度过余生这种惨痛的代价,其实是无法用金钱来衡量的。

那么美国所有遭受到医疗事故的患者,他们的损失一共有多少呢?根据医学研究的估算,由于可避免的医疗事故造成的经济损失,每年大约是170亿-290亿美元。

类似这样触目惊心的例子,其实每天都在发生,但是,美国社会对医疗事故的反应似乎并不强烈,这是为什么呢?其中一个原因,可能是出于对医疗机构的保护,美国的司法部门往往不会去追查医疗事故导致死亡事件的真相。另外,医疗现状的维护者一直声称医疗错误不可避免,因为现在的医疗卫生服务工作相当复杂,人非圣贤,孰能无过呢?

不仅如此,如果医生因此而束手束脚,那么凶险疾病被成功救治的可能就更小了。多数人觉得,也许有一天我们需要他们的医疗服务,所以没有人愿意站出来和医生作对,指责他们的失误。也有人干脆就是掩耳盗铃的心态,根本就不想知道发生了什么,因为事实可能太可怕。

古希腊时期,就有人说过,医疗事故应该被用来提高医疗水平,善良的患者和家属能够理解医生和护士的失误,但是绝不能宽恕他们犯错误之后不从中吸取教训。中国的《左传》中就有“人谁无过,过而能改,善莫大焉。”的说法。事实上,当掩藏错误已经成为医疗界的一种传统,那么一再发生同样的错误也就不足为奇了。从这个意义上来讲,宽恕可不见得总是美德,如果医生们屡屡犯同样的错误,谁还能一直宽恕他们呢?所以相比之下,在“人非圣贤,孰能无过”之后,还是《左传》里“过而能改,善莫大焉”的说法更富有智慧,也就是不能无条件地宽恕,你犯错以后改正了,我才能宽恕你。

可是,怎么改呢?那就得找到这些医疗事故发生的原因。

有一本叫《人类的错误》的书中谈到,“不安全的行为就像蚊子,你可以尝试一次拍死一只,但是很快其他蚊子就会赶来。唯一有效的办法就是将滋生蚊子的池塘排干。”看到这句话的时候,我就在想,这个办法对我们家完全不适用啊,我的家,在东北松花江上……松花江我可排不干。不过对于医疗事故来说,源头可不是大江大河,而恰恰是池塘,也就是那些缺乏安全意识的具体的医疗机构。大部分医疗事故背后都有一些共同点,比如医务人员过度疲劳,照顾同一患者的工作人员之间缺乏沟通,医生的个人错误,以及财政压力迫使医生、护士和行政管理人员走捷径等。

看到没有,这其实都是一些可以避免的人为因素。那么,这些隐患该如何清除呢?我们来看看书里的一些案例吧。

书里提到,曾经有一位护师,由于不能在门诊拿到正在就诊患者的最新住院记录,结果就根据以往的记录,开出了双倍的药物剂量。这个患者在住院期间,药物已经开始减半,这些内容在病历中都有记载,但这位护师不知道,因为她没看到那份病历嘛。不过谢天谢地,这次失误并没有造成不良后果。但是这位护师并没有像其他同事那样得过且过,她没有放过这个漏洞,因为她明白,只要这样的管理方式不变,危险的事故就一定会发生,大家都听说过墨菲定律吧?这个定律就是说可能会出错的事就一定会出错。

为了彻底杜绝这种隐患,这位护师就不断地去找那些有权解决问题的人去改变现状,干嘛让拿到病历的流程这么麻烦呢!听到这里,你可能会苦笑吧,无论在什么机构,改变政策和流程可都不容易啊。好在这位护师是个执着的人,她一遍又一遍地给管理部门写信,6个月后,由于医院执行总裁的直接介入,住院患者病历的使用政策和程序终于改变了,这位护师给总裁写信说:“这是一次重大的、积极的转变,现在医疗人员在诊疗预约患者时就能够查看他们完整的病历了。您的介入提高了患者安全就医的概率,我非常感谢。”

这个例子真是让人感慨万分,千万不要小看这小小的改进,其实很多医院里都存在着类似环节的隐患,也有不少年轻人在刚刚开始工作时,满怀热情地向医院提建议,希望医院能够做出改变。但是改变总是比预想的要艰难,很多建议都好像石沉大海,有些年轻人也就因此失去了改变现状的动力和热情。可如果我们能够像上面提到的那个护师一样持之以恒,也许有些漏洞就真的因此而被堵上了。

用药错误也是常见的医疗事故之一,据《华盛顿邮报》的消息,一位外科医生为一位9个月大的女婴开出了0.5毫克的吗啡,这是正确的剂量,但由于处方是手写,小数点前面没有写0,于是一位职员抄成了5毫克,护士就执行了5毫克,结果患儿死于呼吸抑制,也就是由于呼吸频率越来越慢最后活活憋死了。类似的案例在美国一定发生过许多起,以至于书中还为这种事故单独取了一个名字,叫“小数点造成的死亡”。

通常,这些医疗事故发生时,都被当作孤立的事件来单独处理,而不是当作更严重的潜在问题的预警。可是,单独处理这些问题,就相当于每一次拍死一只蚊子,并不是问题的真正解决之道。

以过度疲劳为例,从患者和家属的角度来说,他们往往希望由同一位医生不间断地从头管到尾。你可能会在医院看到,不管白天黑夜,不管医生是否在休假,住院患者的家属都点名要找他的负责医生。但如此一来,医生就会疲惫不堪。作者在书里就提到了一项研究来说明睡眠不足的危害。

这项研究就发现,当一个人醒着的时间超过17个小时,他的认知和精神运动能力与血液酒精浓度为0.05%时的效果类似,就像你喝了一点小酒,虽然没有醉,但整个人的状态会变得松弛,抑制能力和专注力都会下降。而如果醒着的时间超过24小时,等同于血液酒精浓度0.1%,这个浓度在我国也超过了醉驾的标准,这时候,人的状态基本已经迷糊了,知觉会变得麻木,反应迟钝,口齿不清,更别提进行什么推理判断了。问题是,我们都知道疲劳驾驶的危险,为什么就对疲劳行医的危险认识不足呢?

这本书就指出,美国的住院医生们普遍存在睡眠不足的问题,据调查,70%的住院医生反映,他们曾见过同事在身体欠佳时仍在工作,而他们自己也说,睡眠不足会让他们出现失误。一位年轻的住院医生曾这样描述过睡眠不足引发的后果:“有时我的治疗水平比我的实际能力低很多,没办法,我没有足够的时间睡觉!”听到这里,如果你是患者的话,还会希望自己的负责医生不眠不休地持续为自己服务吗?

医疗事故每个国家都普遍存在,但像美国这样敢揭盖子的不多,将这些鲜为人知的内幕曝光于天下,说明他们拥有直面这种社会之痛的勇气,但如果本书的内容仅仅是对医疗事故的揭露,而丝毫不提解决办法的话,那么这部作品就未免太沉重了,好在作者在最后一部分为我们带来了希望,也就是医疗事故的解决之道。

作者认为,医疗机构应该像诚实的人处理日常人际关系中的错误那样处理医疗事故,道歉,给予公正的补偿,更重要的是,要尽力避免同一错误的再次发生。医院的失误是医生和护士造成的,这种人为的失误会夺走无辜患者的生命,真正能够解决这一问题的人不是律师、保险公司,更不是患者,而是医院自己。律师和保险公司能做的只是在某一次具体的事故之后进行补救。

比如我们前面举例说的那个“小数点造成的死亡”,这个事故的其根源是什么?当然是医生龙飞凤舞的字迹,有些医生写的处方完全就是天书啊。像本书中提到的一些案例,比如以字母“i”或“l”结尾的药物名称被误当作数字“1”,那300毫克就会误读为1300毫克,类似这样的错误究竟造成过多少起悲剧呢?根本没法儿考证。那么这个问题后来是如何被解决的呢?医院投入资金购买新的计算机系统,培训医生和护士,彻底废除手写处方,统统改成电子处方。根据布莱根妇女医院的统计,使用这套系统之后,用药错误减少了55%,因为用药更准确了,所以极大地减少了相关事故,而由此节省的钱,是当初投资建设新系统的20倍。

不过,新的计算机系统也并非万无一失,毕竟还要靠人来操作,人为的失误仍然会存在。尤其很多医疗操作需要多人多部门多环节地配合,失误就更是难以避免了。

上世纪九十年代,曼彻斯特大学的教授詹姆斯·里森就提出了一个“瑞士奶酪模型”,这是一个专门用于进行风险分析的概念模型。我们知道,每一片奶酪内部都有许多空洞,这就好比某一系统固有的可能的风险,一个环环相扣精密运行的医疗系统就好比一摞瑞士奶酪,每一片奶酪代表一道安全防线,而奶酪上的孔洞就是潜在的系统漏洞。大部分威胁会被某一片奶酪拦下,但如果一摞奶酪的孔碰巧连成了一条可以直穿而过的通道,那就意味着意外事故要发生了。

根据“瑞士奶酪模型”,医院里的病房护士、麻醉医生、主刀、一助、二助等等,这每一个角色就像是一片奶酪,而且都有各自的壁垒和漏洞,但假如不同环节的漏洞恰好就连在了一起,各个环节系统的人就统统像着了魔似地出问题,最终就会演变成一场重大医疗事故。

比如之前我们说的退伍军人在手术室输错血而致死和不该切的乳房结果乳房被全切的例子都是这种情况,这过程中也许曾有人抱有疑虑,但因为害怕反抗上级而最终选择了附和或者沉默,没能阻止悲剧的发生。在工作中,无论一个医生的级别多低,发现可疑的蛛丝马迹都应该立刻发出警报,防微杜渐,可能就会避免一些事故,只不过在多数都是平安的日子里,一个频繁“报警”的年轻人可能显得有些招人烦,有点儿像故事狼来了中那个“谎报军情”的小孩儿,但当我们想到医疗事故的后果和代价,做一个这样招人烦的团队成员是值得的,因为狼真的不知道啥时候就会来。

关于疲劳的问题,解决办法就是要靠法律的约束强制医院执行。1999年11月,欧洲议会通过投票表决,截止到2003年,必须要控制医生每周的工作时间,2002年美国一位参议员和一位众议员共同发起了一项提案,主张规定住院医生每周最多工作80个小时,连续工作时间不能超过24小时,这项限制年轻住院医师工作时间的提议得到了国会的支持。

2002年春季,美国毕业后医学教育认证委员会,撤销了耶鲁大学纽黑文医院的普外科实习培训组织的评审资格,原因就是这个培训组织的医生周工作超过100小时,而且没有人随时监督。这对一个大医院来说真是当头一棒,失去了培训更多外科医生的资格,损失是难以估计的。2002年6月,还是这个委员会对美国所有7800个住院医生培训组织宣布了工作时间的严格限制,当医院违反这一规定时,委员会会要求住院医生匿名举报,因为医生睡眠不足关系到大众的生命安全。

其实,由于方方面面的原因,中国的医生也普遍存在睡眠不足、疲劳过度的问题。我国的住院医师规范化培训刚刚起步,很多繁乱复杂的事都在逐步理顺,但想要一步到位地把方方面面的细节都照顾好,似乎不大可能。尽管如此,欧美在保障住院医生休息时间方面的规定,还是非常值得中国的医疗管理部门借鉴的。

除了让医务人员休息好,作者认为还有一条很重要的策略是,对于确实犯下严重错误的医生,给予必要的惩戒。一个特别匪夷所思的案例是,纽约一位产科医生,在成功地完成一次剖宫产手术之后,不知道他脑袋里头哪根弦搭错了,居然用手术刀在产妇的腹部刻下了自己名字的首字母。好在当时的护士没有包庇这位同事,几个月后,这位医生的执照被吊销,据说,此前就有员工投诉过他,但医院没有及时处理,结果连带医院也被罚款1.4万美元。受害的患者对这位医生发起诉讼,获赔175万美元。《纽约时报》引用当地一位卫生官员的话说:“这样的医生将永远被禁用,如果你破坏了公众的信任,那么我认为你不该继续行医。”

除了医院医生以及管理者的努力外,民众的监督也很重要,医患互信虽然是良好的愿景,但美国大众正逐渐丧失对医疗体系的信任似乎也是不争的事实,一位前白宫官员对准备接受医疗服务的民众说:“信任,但也要核实。”书中也提及了家属警惕性的作用,就是一旦家属觉得情况可疑,就应该发出相应的警告,比如说医生或者护士给患者开出了以前有过过敏情况的药物,家属就应该暂时拒绝服药,与医生详细沟通反复确认。

对于家属来说,如果你的直觉告诉你有些什么情况不对劲儿,那也许真的就是出了什么差错了,你一定要把这个事情搞清楚,这也许就能避免一次危险。对于医生来说,要对家属的警觉和建议有足够的重视,这是生死攸关的大事。虽然我们强调家属在预防医疗事故中的作用,但解铃还须系铃人,只有医疗体系的从业人员真正地尽职尽责才能阻止事故的发生。

好了,以上就是《医疗凶猛》这本书的精华内容,两位作者以无比的勇气和可贵的责任感,向我们揭示了美国医疗系统不为人知的内幕,列举了冷冰冰的数据和血淋淋的事实,告诉我们医疗事故一直在悄无声息地发生,而且情况非常严峻,他们详细探讨了各类医疗事故发生的原因,比如医务人员过度疲劳,工作人员之间缺乏必要的沟通,医生的个人失误等等,最后提出了可能的解决之道,包括改变工作流程,投入新的计算机系统,制定相关法规保障医生的休息,提醒患者或家属对医疗机构保持必要的警觉。

这本书的中文版是外文出版社在2013年出版的,几年过去,这本书的内容对于今天的中国来说,依然不过时。其实,无论医生还是患者,肯定都不希望发生医疗事故,书中提及的一个建议就是,推倒沉默之墙,希望医院一方主动承认医疗事故,公开讨论细节,以警醒同行。

从道理上来说,作者是对的,但执行起来可能会遇到层层阻碍。这是因为,一旦公开承认这种事故之后,巨大的代价会让医生和医院都承担不起。但这种遮掩的弊端也是显而易见的,这就像自己在暗夜里撞了一个包,但没有告诉其他人,结果所有的人都在同一个地方撞了一个包,最后开灯了,才发现大家的脑袋上都有包。同样,当某个人犯了一个医疗方面的错误,造成了医疗事故,倘若他能够开诚布公地将此事公开,那么所有的同行,都会从这个事故中吸取教训,获得间接经验。但如果大家都不约而同地掩饰错误,那结果可能就是类似的医疗事故不断发生了。

在没有必要的法律保障之前,我们指望医生在每次犯错之后都主动承认,几乎是不可能的,只有靠患者的警醒甚至维权诉讼,才能倒逼医院改进。事实上在国内,这样的改进也一直在逐步进行。最初,我国对医疗事故是不追责的,到了1987年,国务院颁布了《医疗事故处理办法》,开始重视医疗事故的处理情况。此后,又陆续出台了《医疗事故处理条例》和《侵权责任法》。由此我们就能看出,关于医疗事故处理的法制环境已日趋完善,只是很少有人意识到,这些改进的背后,是那些坚持走法律途径维权的患者和家属一点一点推动的。

可能你会纳闷,为什么我国不在一开始就依法处理医疗事故呢?你想想,就连《中华人民共和国执业医师法》都是在1998年才通过的,医师资格考试是在1999年才开始实施,此前更早些的时候还有相当数量无证行医的赤脚医生啊。在此之前的情形肯定是不那么尽善尽美的,就像一个人的成长需要时间,一个国家的法制化进程也不可能一蹴而就,但经过了最初的发展阶段之后,在医疗事故的依法处理方面,我们现在已经不可能任由局面继续停滞下去了。

撰稿:李清晨 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.医疗事故造成的损失是巨大的,而掩藏错误已经成为医疗界的一种传统。

2.大部分医疗事故背后都有一些共同的人为因素,是可以避免的。

3.可能的解决之道包括:使用计算机系统,保障医生的休息,提醒患者或家属对医疗机构保持必要的警觉。