《先天后天》 柴知道解读

《先天后天》| 柴知道解读

关于作者

马特·里德利,牛津大学动物学博士,曾为《经济学人》工作8年,科普作家。作品主要集中在两个领域,一是经济,一是基因。

关于本书

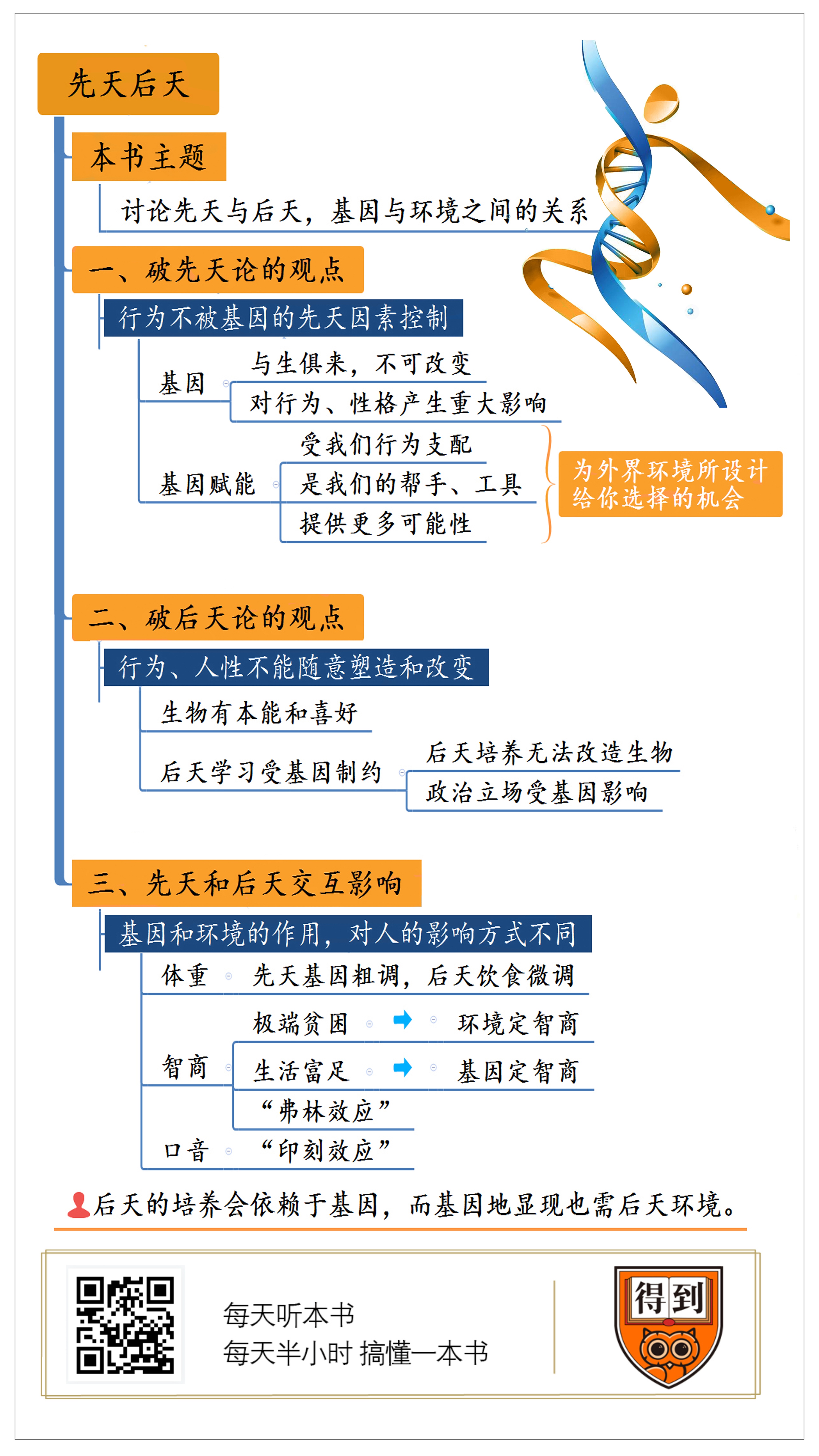

《先天后天》主要讨论先天和后天,基因与环境之间的交互关系。《经济学人》杂志说,这本书里有一种先天后天的辩证法,为先天后天的争论提供了一种绝佳的观点。

核心内容

马特·里德利介绍了先天论和后天论各自的观点,引用了诸多科学研究证明,人的行为并不是完全由基因支配的,同时也不能被后天经验随意塑造。作者认为,人的行为是由先天和后天的交互作用所决定的,人的大部分特征,都受到先天和后天因素的共同影响。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《先天后天》。

19世纪的时候,学术界掀起了一场论战,争论人性到底是受先天影响,还是受后天影响的。引发这场论战的人,是达尔文的表弟,叫弗朗西斯·高尔顿。达尔文大家都知道,是进化论的创立者,也是人类历史上最伟大的学者之一。他的表弟高尔顿,也非常厉害,研究领域非常广泛。高尔顿是差异心理学和心理测量学的创立者,最早在统计学中使用了“相关系数”的概念,还出版过关于指纹的论文和书,推动了犯罪搜查学的发展,这还没完,他还是一位著名的地理学家和探险家,可以说是一位全能学者。另外,高尔顿和达尔文的外祖父,叫伊拉斯姆斯·达尔文,也不得了,是一位伟大的科学家和诗人。你看,达尔文这一家子,个个都是人才。

生在这样的家族里,弗朗西斯·高尔顿当然很为自己的血统自豪,于是就开始研究遗传学,后来还发表了一本著作,叫《遗传的天才》。他在书里罗列了各行各业著名人物的家谱,然后总结说,这些知名人士的亲属,大多数也很优秀,说明天才是靠遗传的。所以高尔顿,就是一位坚定的“先天论者”,认为先天因素可以决定一切。

但是同时代的另一位学者,瑞士的植物学家康多尔,就不同意这个结论。他用长篇大论的文章反驳了高尔顿,说在过去的几个世纪里,伟大的科学家都来自一些很宽容、自由、民主的地方,这说明他们的成就取决于后天的外部环境,而不是靠先天遗传的。康多尔是一位“后天论者”,认为人的行为都是靠后天养成的。

这么一来,两个人就抬上杠了,还引发了越来越多的人参与到了这场争论中。先天后天的论战一直持续了一个多世纪,双方吵得不可开交。

《先天后天》这本书,同样是在讨论先天和后天因素,对于人性和人的行为的影响。作者在书里说,现在很多人都应该知道,人类应该是先天和后天交互影响的结果,但是在学界中却没有人能终止这场争论。作者想通过我们本期音频要介绍的这本书,来跟大家论证他的看法,那就是:人的行为受到先天和后天因素的共同影响,而先天和后天的关系,不是相互对立,而是一种交互关系:后天培养会依赖于基因,而基因的显现也需要后天环境。到现在为止,这已经变成了学界的主流观点。

这本书的作者是马特·里德利,你可能听过他的名字。马特·里德利是牛津大学的动物学博士,也是科普界大名鼎鼎的人物,写过很多经典名作。他的写作主要集中在两个领域,一是经济,一是基因。其中关于经济学的《理性乐观派》《自下而上》,还有谈论基因的《基因组:人类自传》等书,“每天听本书”栏目都解读过。《基因组:人类自传》的主题更宽泛,把基因对于智商、性格、寿命等方方面面的影响,都谈论了一遍。而《先天后天》这本书的主题更聚焦,就是要来讨论先天和后天,基因与环境之间的关系。《经济学人》杂志说,这本书里有一种先天后天的辩证法,为先天后天的争论提供了一种绝佳的观点。

那接下来,我们就顺着马特·里德利的思路,来看看他为什么说极端的先天论和后天论都是不对的,又是如何提出自己的观点的。那么首先就要来看看先天论者的观点,看看人类的行为,是不是完全被基因控制的?接着第二个问题,再来看看后天论者的观点,看看人性是不是被后天环境随意塑造的?第三个问题,当然是要来了解一下马特·里德利的观点,为什么他说人的行为是先天经由后天所决定的?

先来看第一个问题,人的行为是不是完全被基因这样的先天因素控制的。

人类在20世纪最重要的科学发现之一,就是基因。这个发现不光变革了生物学和自然科学,还颠覆了人类对于自己生命的看法。在很多人看来,基因就代表着命运,是一种宿命论的产物,它与生俱来,不可改变,约束着人类的种种行为。

的确,现代科学已经证实了,基因会对人的行为和性格产生重大影响,甚至很多人类社会的文化现象,也都受到了基因影响。举个例子,爱情。你可能会觉得,爱情是人类社会特有的文化现象,是两情相悦,是罗密欧与朱丽叶,非常浪漫。但如果从基因的角度来看,爱情只不过是基因的产物,是大脑中所释放的后叶催产素而已,并不专属于人类。

有一种叫草原田鼠的动物,是哺乳动物界少有的模范夫妻。草原田鼠对自己的伴侣非常忠诚,是一夫一妻制,它们交配之后,会含情脉脉地看着对方,生了小田鼠之后会共同照顾它,还会给小田鼠洗澡,你看这是不是跟人类的爱情差不多了?但科学家随后发现,田鼠之间的这种爱情,其实是一种基因的产物,也就是后叶催产素所决定的。如果你给草原田鼠的大脑注入后叶催产素,那它们会更加恩爱,但如果注入阻断后叶催产素的药剂,草原田鼠立马就会变成“负心汉”,再也不搞什么一夫一妻制了。

草原田鼠的这个例子说明,田鼠之间的爱情,很大程度上是受到基因操控的。那人类跟田鼠一样吗?我们当然没法儿直接拿人来做实验,但是从基因的角度上来看,答案是肯定的,人类的爱情和田鼠的爱情,有着相似的基因基础。如果你用机器扫描恋爱中的人,会发现他们大脑的某个部位在产生激素,田鼠也有同样的现象。

听到这里你可能会想,如果连爱情都跟基因有关,那人的行为不就完全被基因决定了吗?难道人类只是一个被基因操控着的木偶吗?我们来看看马特·里德利是怎么回答这个问题的。

马特·里德利说,没错,爱情是跟后叶催产素紧密相关。但关键在于,就算你的大脑分泌了后叶催产素,也不代表你就一定会恋爱,更不用说你什么时候恋爱,跟谁恋爱了。你想想,你的身体,肯定有分泌后叶催产素的能力,但这并不是说你见人就爱啊。基因带给你的,是爱的能力,但这并不意味着爱情必然发生。

这其实就是在说,基因的表达是需要条件的,会受到外界环境的影响。如果你在路上见到了一个很美的姑娘或者很帅的小伙子,那你的基因可能会开动,分泌后叶催产素,让你感受到爱意。但如果你见到了一个仇人,这些基因就不会表达了。

不光爱是这样,虐待等负面行为也是这样。2002年,有研究者在新西兰调查了400多名年轻男性,发现有暴力行为的人,他们身上一个叫 MAOA 基因活跃度更低,跟普通人不太一样。那是不是说,这个基因活跃度低,就必然导致暴力行为呢?

并不是。研究者随后发现,如果 MAOA 基因活跃度低的人,从小就没受过虐待,那么他们的暴力行为,就跟普通男人差不多,没什么区别。但如果他们受到过虐待,那他们参与强奸、抢劫、攻击等暴力行为的概率,就是普通男孩的4倍。这说明,虽然基因本身会对人的行为产生影响,但这些影响,也需要外界环境的参与才能发挥。

这些发现都可以证明,基因并不是人类的主人。不光如此,在马特·里德利看来,基因反而会受到我们行为的支配,是我们的帮手和工具。基因是为外界环境所设计的,它并不是在束缚你或者操控你,反而是给你提供了更多的可能性,给了你选择的机会。

举个例子,学习。不光人类会学习,动物也会。有科学家拿果蝇做了一个实验,他们先给果蝇闻一种难闻的气体,然后马上给果蝇的脚来一次电击。几次下来,果蝇就明白了,只要一闻到怪味儿,就说明自己马上要被电击了,所以它一闻到怪味儿就会赶快飞走。这就是一个学习的过程。

那么果蝇记忆和学习的过程,是如何完成的呢?科学家研究发现,所有的动物和人类,都拥有同一种基因,叫 CREB 基因。在记忆和学习的过程中,这个基因就会开启,合成一种蛋白质,叫反应结合蛋白。这种蛋白会改变大脑细胞之间的突触,从而实现记忆和学习的功能。

当然了,学习的过程也不只涉及到这一种基因。比如科学家已经发现,学习新东西的记忆,跟提取已经学到的记忆,就分别需要不同的基因。学习和记忆的过程至少涉及到75种蛋白质,也就是75种基因的产物,这些基因共同起作用,就像是一台非常精密的机器一样,来为我们的学习和记忆服务。

听到这里,你还觉得基因是在控制你吗?当然不是。在学习的过程中,人类是在把基因作为工具,来对外界环境做出反应。马特·里德利认为,大部分基因都是这样,是为后天环境设计的,它是我们的帮手,而不是操控我们的主人,更不是决定一切的神。

更好玩的是,有时候人类还会主动去矫正基因对自己的影响。比如有研究发现,两个在同样环境中一起长大的双胞胎,居然比分开长大的双胞胎,行为差异更大。为什么呢?因为在同样的环境下,双胞胎会刻意培养自己跟对方的差异,比如其中一个人话多,那另一位就会倾向于少说话,形成差异互补的性格。

马特·里德利用了一个非常巧妙的类比,来说明基因对于人的意义。他说各种基因,就像是电脑里的各种软件,你的电脑里有写文章的、听音乐的、看视频的各种软件,这些软件不会限制电脑的运行,反而给电脑提供了各种功能,你可以针对不同的需求进行自由选择。也就是说,基因是来给你赋能的,而不是来约束你的。

刚才讲的就是第一个问题,人的行为是不是完全被基因这样的先天因素控制的?当然不是。因为基因的表达需要一定的条件,会受到外界环境的影响,它是针对外界环境设计的。在马特·里德利看来,基因并不会制约我们的行为,反而是我们自己在支配基因,利用基因完成各种需求。基因绝对不是高高在上决定一切的神,而是人类的工具和帮手。

刚才讲的第一个问题,已经说明了“先天论者”的担心是多余的,基因不可能决定一切。既然如此,是不是说认为环境决定一切的“后天论者”就赢了呢?接下来的第二个问题,我们就从后天的角度来看看,我们可不可以随意塑造人性。

在极端的后天论者看来,人没有什么本能,生下来就是白纸一张。你的性格和行为,完全是后天环境造就的。只要训练得当,我想让你成什么样,你就能成什么样。这方面的典型代表,是心理学行为学派的创始人约翰·华生。他曾经宣称,“给我一打健全的婴儿,让他们在我设定的环境里成长,我可以把他们训练成任何人,医生、律师、艺术家、商人、小偷,都可以。”

华生的这句话,代表了后天论者的一种普遍观点,就是只要通过后天的引导,建立奖励和惩罚机制,我们就可以塑造人性,决定人的行为。那我们就来看看,后天论者的这种观点到底对不对?

先通过一个实验来看看,生物是不是没有本能的白纸一张。有一位叫哈利·哈洛的科学家做了一个实验,他把几只小猴子分别放进笼子里,每个笼子里都有两只猴妈妈模型,一只是冷冰冰的用铁丝做成的猴妈妈,另一只是柔软的,用布偶做成的猴妈妈。其中铁丝猴妈妈的手上拿着奶瓶,如果小猴子想喝奶,就必须跟铁丝猴妈妈亲近。按照后天论者的观点,生物生来就没有本能,它的各种行为都是被训练出来的。俗话说,有奶就是娘,既然奶瓶在铁丝猴妈妈手上,那小猴子肯定会跟铁丝猴妈妈亲近。

但哈洛的实验结果并不是这样。他发现,这些猴子只有在想喝奶的时候,才会去铁丝猴妈妈那里喝一点,其他时间都愿意跟柔软的布偶猴妈妈呆在一起。这说明小猴子对柔软的猴妈妈具有天生的偏好。哈洛还在实验过程中拍下了一张照片,照片里的小猴子,用后腿缠住布偶妈妈,然后倾斜着身体去喝铁丝猴妈妈手上的牛奶,说明这只小猴子虽然没有经过任何引导,但它会本能地依恋那只柔软的布偶猴妈妈。

之后又有科学家做了类似的实验,发现小猴子不光天生就更依恋柔软的猴妈妈,还更喜欢会摇晃的、温暖的猴妈妈。这些实验都说明了,小猴子生下来的时候并不是白纸一张,而是有一些天生的喜好的。

刚才的这个实验,是说生物有本能。那么,我们能不能像约翰·华生说的那样,通过后天培养去随心所欲地去改造生物,完全不在乎它们的本能呢?答案是,也不行。我们来看另一个实验。

有一位叫苏珊·米妮卡的科学家,也用猴子做了一个非常出名的实验。她发现,如果一只猴子从小就在实验室里长大,那它就不会怕蛇。但如果在野外自然长大的猴子,那它看到蛇就会非常恐惧。产生这种现象的原因很简单,因为野生的猴子即使没被蛇咬过,它也会从妈妈或者是其他伙伴的行为中,学会对蛇的恐惧感。但实验室里的猴子就没有学习对象,所以不知道怕蛇。

实验做到这里,其实部分证明了后天主义者的观点,就是对于蛇的恐惧的确跟后天的环境有很大关系,如果没有后天的经验,猴子就不会怕蛇。好,那照这个思路,我们是不是想让猴子怕什么,它就会怕什么呢?

继续看米妮卡的实验。在得到刚才的结论之后,米妮卡又拿录像带做了一个实验。她先拿了一盘真录像带给实验室的猴子看,这盘录像带里的画面,是猴妈妈对蛇的真实反应,特别害怕。猴子们看完之后,对蛇也特别恐惧。这说明猴子完全看得懂录像带,很容易就能学习到对蛇的恐惧。

接下来这一步就很关键了。米妮卡又拿了一盘剪辑过的假录像带给实验室里的猴子看。这盘录像带里的画面,是猴妈妈看到了一朵普通的花之后,表现出非常害怕的样子,这当然是伪造的。如果按照后天论者的观点,实验室里猴子看到猴妈妈害怕花,那它们自己也会因此产生对花的恐惧。但实际的实验情况是,即使看了这盘录像带,猴子也不会害怕花,它们可能只是认为,画面里的那只猴子不太正常,花有什么好怕的!

之后不少科学家用了不同的方法,做了很多类似的实验,结果都一样。这就说明,并不是我们想让猴子怕什么它就会怕什么的,我们不能随心所欲地改造猴子。对于蛇的恐惧,部分地存在于猴子的基因里,但猴子天生就不会害怕花朵,如果你想违背猴子的本能来驯化它,那是很难成功的。

在马特·里德利看来,哈洛和米妮卡的实验非常伟大,等于宣告了后天决定论的破产。我们连随意改造动物的行为都做不到,更何况是去改造具备高级智慧的人类呢?

对母亲的依恋,以及恐惧,说它们生来就刻在基因里,还是比较容易理解的。但其实还有很多现象,看似和先天完全没有关系,但实际上也会受到先天基因的影响,并不是可以随意改变的。比如说,无论是在法律上还是习俗上,人类社会普遍禁止乱伦和近亲结婚。我们假设一下,如果某国政府突然决定决定放开法律限制,说兄弟姐妹之间可以通婚,那结果会怎么样?

答案很可能是,不怎么样。因为从本能上来说,人对自己的兄弟姐妹本来就不怎么感兴趣。有一位汉学家,阿瑟·沃尔夫,他研究了19世纪14000个台湾女性的资料,结果发现,如果一对夫妻从小一起长大,很熟,那他们俩就更容易出轨,离婚率也更高,子女数量也少。这说明,共同成长的经历,其实降低了他们之间的性吸引力。沃尔夫认为,这是一种性本能。还有学者说,人类避免乱伦,其实不是因为法律的原因,而是因为本能的原因。

再比如说政治立场吧,看似它应该完全是被后天的教育和文化环境所塑造的,但有实验发现,它们居然也受到基因的影响。比如有研究者在对双胞胎的政治立场进行调查后发现,一对分开养育的同卵双胞胎,他们在“右翼倾向”上的相关性有69%,而异卵双胞胎之间压根就没有相关性。

简单解释一下,双胞胎有两种,一种叫同卵双胞胎,由同一个受精卵发育而成,基因相似度很高。还有一种叫异卵双胞胎,由两个不同的受精卵发育而成,基因相似度就要低不少。同卵双胞胎即使成长环境不同,他们之间的政治立场相似度仍然很高,这说明政治立场等文化现象,也会受到基因的影响,并不是可以轻易扭转的。

不知道你听到这个结论是什么感受,但马特·里德利是很庆幸的。他说幸好每个人生来就有不同的秉性,不能被随意改造。否则这个世界,就可能变成赫胥黎在《美丽新世界》那本书中所描述那样,所有人都被统治机器洗脑操控,成为一个恐怖的地狱。正是由于每个人的先天特质都不一样,而且不容易改变,社会才能呈现出多姿多样的景观。

这就是我们要说的第二个重点。我们能不能像后天论者说的那样,随意塑造人的行为,改造人性呢?答案是,不行。后天学习所得到的经验,当然会影响人的行为和个性,但我们并不能忽略人的基因和本能,去随意地改造人性。

前面两个问题已经说明了,无论是先天还是后天,都不可能单独决定人的行为。马特·里德利说,人的行为,其实是被先天和后天的交互作用所影响的。那第三个问题我们就来看看,先天和后天的交互作用到底是怎么影响人的行为的?

在第一个问题中我们说到了,基因的表达,需要后天环境来给它提供条件。第二个问题中说的是,后天经验的学习,也要受到基因的制约。其实这就已经体现出了马特·里德利所说的,先天和后天交互关系。所以这部分就来看看,一些具体的人类行为和特征,是如何受到先天和后天的交互影响的。

先来看体重。有一项研究发现,一对同卵双胞胎,如果在同一个家庭长大,那他俩在体重上的相关性是80%,如果是在不同家庭里长大,那体重的相关性仍然有72%,这就低了一点。但如果是一对异卵双胞胎,也在同一个家庭里长大,那体重上的相关性就只有43%,更低了。至于没有血缘关系的、被收养的兄弟姐妹之间,虽然他们在同一个家庭长大,那体重相关性也只有1%,跟没有差不多。

在这个实验里,同卵双胞胎,基因差不多,即使在不同环境下长大,有不同的饮食习惯,但是体重还是很相似。但基因差别很大的人,即使成长环境一样,但体重相似度还是低。所以从这个结果里就能很明显地看出来,一个人的体重,主要受先天基因的影响,跟后天饮食习惯的关系不大。

关键就在这里,那是不是说,饮食习惯不会影响体重,我们就可以自暴自弃随便吃了呢?也不是。因为刚才的这个研究只能说明,即使大家吃的一样,但有些人就是胖一点,这是基因问题。但如果我们观察一个人具体的体重波动,那就能看出来饮食习惯的重要性了,无论你基因如何,只要吃得越多,那肯定长得更胖嘛。

科学家现在发现,美国人的平均体重,是一直在增加的,当然其他国家可能也差不多。那美国人平均体重的增加,是基因导致的,还是饮食习惯导致的呢?人类作为一个群体,基因变化的速度其实非常缓慢,是要以万年甚至更长的时间来衡量的。所以在短短几代的时间内,美国人的基因肯定不会发生什么大的变化。那么平均体重的增加,肯定是饮食习惯这些后天因素所导致的,这跟基因没什么关系。

从这个例子中就能看出,人的体重会受到先天基因和后天环境的交互影响。基因决定你体重的大概范围,但饮食习惯也会对你的最终体重造成影响。做一个不太精确的比喻,在体重问题中,先天基因就相当于粗调旋钮,后天饮食习惯就像相当于微调旋钮,二者共同影响最终结果。

再来看看智商。马特·里德利在书里引用了一句很好玩的话,说很多教授认为,自己孩子的智商之所以高,那都是因为自己遗传的好,但自己学生的智商之所以高,那都是因为自己教得好。这句话虽然是个略带讽刺的玩笑,但其实也不是毫无道理,因为智商跟体重也有相似之处,受到基因和环境的交互影响。

有研究发现,对于家里极端贫穷的孩子来说,他们的智商高低,基本取决于外界环境。但对于富人家的孩子们来说,智商高低基本取决于基因。换句话说,假如你每年的生活费只有1000块钱,那你的智商主要受环境影响,因为这个残酷的环境会严重地拉低你的智商。但是,如果你已经达到了一定的生活水平,那每年是花10万块钱,还是100万,对你的智商影响就不大太了,这个时候,影响智商的主要因素就变成了基因。这也引出一个结论,就是越平等的社会,越要靠个人天赋来取得成功,因为大家的资源都差不多,环境也类似,很难靠局外因素干掉其他对手,只能靠脑子了。

还有另一种现象,也能体现出后天环境对智商的重要性,叫“弗林效应”,是说人类的 IQ 测试分数,每10年就会增长5分。刚才讲到过,人类的进化速度是以万年为单位的,不可能这么快,所以这种现象,只能是由于环境的影响,因为人类的生活水平和教育水准都会越来越好嘛。

在智商的这个例子中,先后天的交互作用就更明显,也更复杂了。在不同的后天条件下,基因和环境的作用大小,以及对人的影响方式都不同。

最后来看个更好玩的先后天交互的例子。你应该听说过一位中国人民的老朋友,前美国国务卿、诺贝尔和平奖获得者,基辛格。基辛格出生在德国,之后跟着父母逃难才去了美国,所以基辛格的英语,带有明显的欧洲口音。但基因格的弟弟,只比他小1岁,就完全没有欧洲口音,是一口正宗的美国腔。这是为什么呢?

马特·里德利说,这是因为人类的语言学习能力是天生的,但学习哪一种语言,却是受到后天环境影响的。而且这种影响还十分微妙:先天基因决定了,人有一个学习语言的关键阶段,在这个阶段内,人的语言习惯是可以被塑造被改变的,一旦错过了这个阶段,再想变就很难了。基辛格由于年纪稍大,等他到美国的时候,已经错过了改变自己口音的机会。而他的弟弟虽然只比他小一岁,却刚好赶上了语言学习的末班车,所以可以学习到正宗的美国口音。这种现象,叫做“印刻效应”,印象的印,雕刻的刻。印刻效应,就是先后天交互作用的完美体现。

讲到这里,你就能明白马特·里德利为什么会说,人的行为是先天和后天的交互作用所决定的。因为无论是体重还是智商,甚至是说话的口音,都同时受到先天和后天因素的交互影响。

讲到这里,《先天后天》这本书的精髓,也就是马特·里德利对于先天和后天的观点,我们就说得差不多了。我再来为你总结一下。

首先讲到的第一个问题是,人的行为是不是完全被基因这样的先天因素控制的?并不是。先天论者,或者基因决定论者,经常有一种误解,认为基因是一成不变的,预先规定好一切的。但真实情况是,基因会对外界环境做出反应,需要一定的条件才会表达。基因是人类的帮手,不是人类的主人。基因不会约束人类,反而是人类的行为在支配基因。

第二个问题讲到了,我们能不能随意地塑造人的行为,改变人性?在像约翰·华生这样的后天论者看来,后天环境是影响人性的唯一因素,通过奖励和惩罚,我们可以随意改造人性。但许多实验已经说明了,生物并不是白纸一张,而是具有天生的本能和喜好。我们连猴子这样的生物都无法随意改造,更不要提改造拥有高等智慧的人类了。后天的学习需要建立在先天的基础之上,想要违背生物本能,随意改造生物,是不现实的。

最后一个问题讲到了,马特·里德利为什么说人的行为是由先天和后天的交互作用所决定的。许多研究发现,像体重和智商这些特征,甚至是人的口音,都同时受到先天和后天因素的共同影响。

撰稿:柴知道 脑图:摩西 转述:江宁

划重点

1、人的行为受到先天和后天因素的共同影响,而先天和后天的关系,不是相互对立,而是一种交互关系:后天培养会依赖于基因,而基因的显现也需要后天环境。

2、后天学习所得到的经验会影响人的行为和个性,但我们并不能忽略人的基因和本能,去随意地改造人性。