《不流血的革命》 苗炜工作室解读

《不流血的革命》| 苗炜工作室解读

关于作者

这本书的作者叫特里斯特拉姆•斯图尔特,是英国作家和环保活动家,他在媒体上积极发声,呼吁公众关注食品生产、流通和消费环节中的浪费。29岁时,他出版了处女作《不流血的革命》,开始崭露头角。他的TED演讲《全球食物浪费的丑闻》吸引了超过百万的观看量。

关于本书

本书追溯了17世纪到19世纪初,素食主义观念在欧洲的演变历程,为我们介绍了早期素食者从哲学、医学、经济学等角度提出的素食观点。早期素食主义者,塑造了我们今天思考人类和自然之间关系的方式。

核心内容

素食者与肉食者之间最深的矛盾是什么?是谁为现代人的饮食和生活观念打下了基础?为什么说,素食者与肉食者的文化之争还将持续下去?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《不流血的革命》。

书名里的革命,指的是一场饮食革命,不再杀动物不再流血,把肉食为主的饮食习惯改为素食,重新审视人与动物、人与自然的关系。这本书主要讲述了,17世纪到19世纪初,欧洲素食主义观念的演变过程。

这本书的副标题是“素食主义文化史”,我们可以这样理解,素食者不断提出自己的观点,和杂食者商量,能不能少吃点肉或者不吃肉,素食主义文化史就是这个商量的过程。但是,这件事商量到现在也没什么重大进展,吃肉的人还是在吃肉,并且捍卫自己吃肉的权利。

为什么一定要吃肉?人类学家说,肉和肉食具有重大的文化意义,杀戮、烹煮、食用动物意味着人类有能力征服非人类世界,对自然世界有支配权。在一些国家的文化中,吃肉,还意味着力量、侵略性和更高的社会地位。历史学家说,肉食标志着成功与富足,在早期的部落社会,大家共享肉类成为该群体成员互相认同,团结与力量的象征。在古希腊,宗教节日的庆典结束时,献祭的动物要被切成几等份,给参与的市民分享。

肉食具有这么多社会意义,吃肉就被很多人视为是正常、不用被质疑的原则。假如素食主义者公开说“吃肉可耻”,很容易给自己惹来麻烦,既然有素食主义,也就有反素食主义。

素食者与肉食者之间,最深的一个矛盾是:在吃肉这件事上,肉食者看到的是生命,而素食者看到的是死亡。大多数吃肉的人从小就接受一个理念,吃肉有益健康,肉是不可或缺的营养来源,营养维持生命,所以,吃肉和生命紧密相关。而在素食者看来,肉类就是被屠杀的猪、牛、羊,人为了自己的饮食偏好,杀死了有知觉的动物,所以,吃肉跟死亡紧密相关。

素食者还说,吃肉会给人带来疾病,素食才健康;吃肉要屠杀动物,畜牧业对环境的破坏大,所以,素食者在道德上更优越。素食有这么多好处,可要想说服一个杂食者放弃肉食改成素食,并不容易。因为,饮食可不只是吃饭那么简单,它还涉及文化习俗、仪式、友谊的表达和自我认知。比如,一个人在儿童时期吃的东西,很可能会影响他的一生,人对食物有很深的情感依附。

这本书的作者叫特里斯特拉姆•斯图尔特,是英国的作家和环保活动者。斯图尔特是个素食主义者,不过,他并没有号召大家都来当素食者。很多讨论素食主义的书,都会给素食主义理论寻找论据,比如,有本叫《深层素食主义》的书,会从动物保护、环境生态、饥荒等角度来证明“素食有理”。今天这本《不流血的革命》并不是为了向我们证明什么,而是想告诉我们,世上曾经有许多人,都想超越人类中心主义的限制,试图去确认人类是大自然的一部分,并不比动物优越。

素食主义观念的演变过程,能让我们看到,倡导健康及环保的素食主义,它的历史并不是一直都正确,其中有打着素食旗号的邪教徒,也有主张素食却并没有科学依据的医生。不过,也正是这些早期素食主义者,塑造了我们今天思考人类和自然之间关系的方式。他们的努力也能帮助我们理解,为什么我们现在总会被人提醒,要多吃蔬菜,少吃肉。

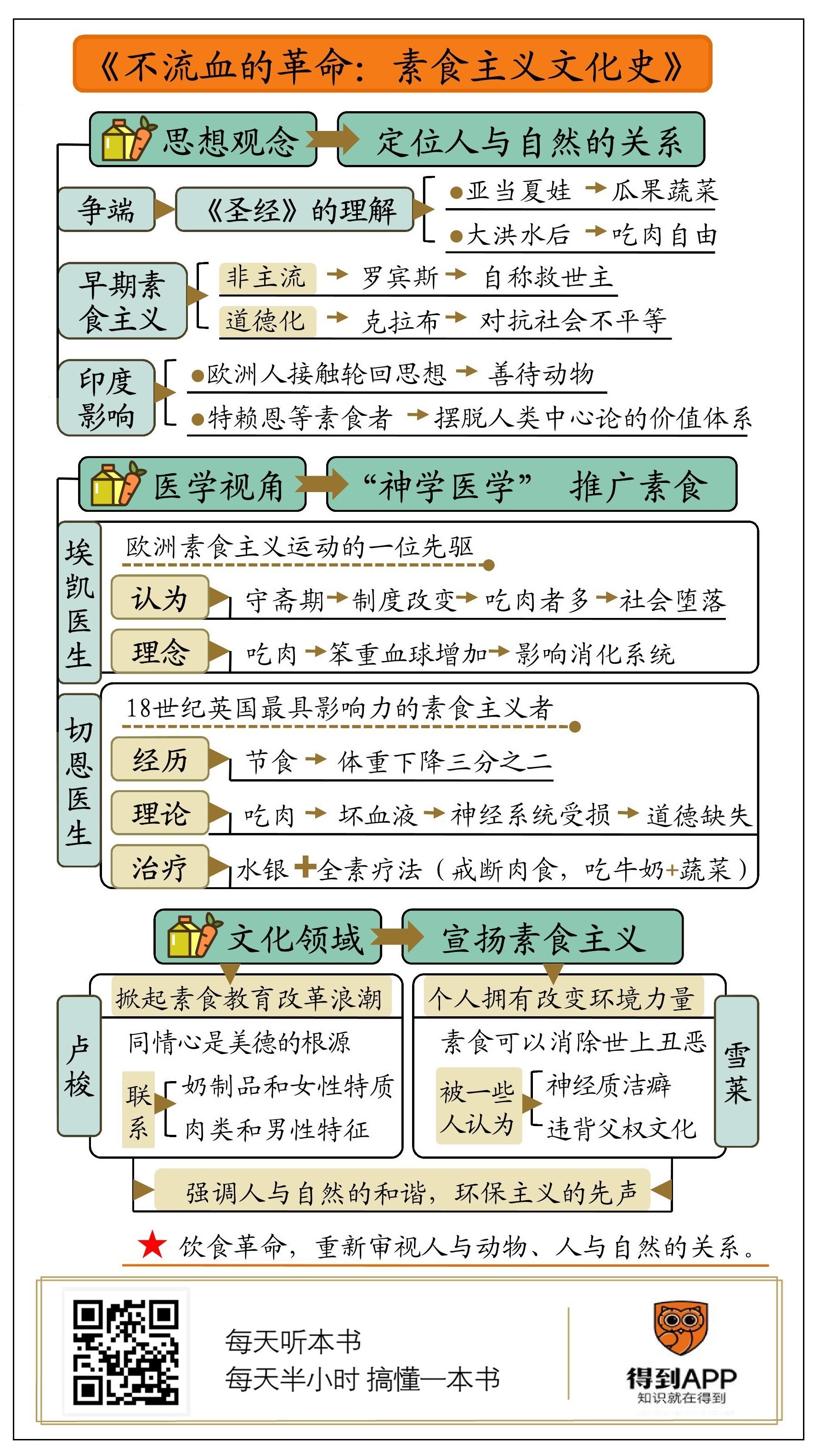

今天的解读有三部分,我们分别从思想观念、医学和生活方式这三个角度,来了解一下欧洲素食主义观念的演变。

我们进入第一部分,从思想观念角度来看看素食主义。素食主义者认为,该不该吃肉,意味着该怎样定位人类与自然的关系。

素食者和杂食者之间的争端,是在《圣经》里埋下的。上帝对亚当夏娃说,我把五谷蔬菜和一切会结果子的树都赐给你们,这些都可做食物。他还嘱咐亚当夏娃,你们也要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样活动的生物。注意,上帝说的是,果蔬谷物可以做食物,其他生物只是让亚当夏娃管理,不是让他们随便吃。但是在《创世纪》中,大洪水摧毁大地,诺亚乘着诺亚方舟逃命。上帝跟诺亚说,地上一切的走兽、天空一切的飞鸟、所有爬行在土地上的和海里一切的鱼都必怕你们,凡活着的动物都可以做你们的食物,这一切我都赐给你们,如同绿色的蔬菜一样。

亚当和夏娃在伊甸园里吃的只是瓜果蔬菜,上帝在大洪水之后赋予人们吃肉的自由,人类做了好多坏事才招来大洪水,所以,就有一些神学家说,吃素才能重回伊甸园。

17世纪,有些隐修者会通过吃素来赎罪,但也有些假冒先知的人,给素食蒙上了一层邪恶色彩。接下来,我们来认识两个假冒先知的人,约翰•罗宾斯和克拉布,从他们身上,我们可以看到早期的素食主义者有两个特点,一个是非主流,另一个是道德性,吃素是在对抗不平等。

先来看罗宾斯。1642年到1649年,英国经历了七年的流血战争,这是革命者奥利弗•克伦威尔和国王查理一世的内战时期。内战结束,很多人都感到迷失和绝望,有个叫罗宾斯的人,自称是救世主。他的信徒们说,他们受到神的启示时,身体会震动,所以,这帮人被称为“震荡者”。震荡者向罗宾斯祷告时,全身趴下,脸朝地面,称罗宾斯是主和神。信众要把全部财产交出来供大家分享,要赤身裸体,自由性爱。罗宾斯宣称,等信众到达十四万四千人时,他就会把海水劈开,带着大家离开苦难的英格兰。他说,自己就是伊甸园中的亚当,他要求,信众要像在乐园中一样严格吃素,这样才能返回人类堕落前的状态。1650年,英国国会开始打击这个教派,把罗宾斯和信徒都抓了起来。有传言说,罗宾斯给克伦威尔写了一封悔改信,被当局释放了。这个传言不知真假,罗宾斯从此就销声匿迹了,不过,他掀起的素食主义风潮延续了好几十年。

1652年,一个叫克拉布的退伍老兵,开始与吃肉的人对着干。他卖掉店铺,把财产分给穷人,租了一块土地,盖了一间小屋,开始耕作。他拒绝吃肉,实行最严格的素食戒律。他说,肉类是财富的象征,不吃肉就是和受压迫者站在一起,自己在家种菜,吃素,就是对抗社会的不平等。在克拉布看来,有两件衣服的人,就应该分一件给没衣服的,有食物的人,也应该分给没食物的人。他说,肉和酒都是奢侈品,正是奢侈的东西造成了社会不公。很多人都认同克拉布的主张,追随他吃素,克拉布的努力让素食主义继续延续下去。

17世纪后期,欧洲的素食主义运动冷静下来,不过,欧洲人在印度的发现,重新点燃了人们对素食主义的兴趣。越来越多的欧洲人去到印度,商人对印度的棉花和香料趋之若鹜,思想者却对印度的宗教感兴趣。他们震惊地发现,印度的古老宗教竟然比基督教的历史悠久,印度人早就有了素食主义的传统,对待动物还非常讲究道德。

基督教认为,动物是为了人类而存在的,动物的价值就在于人类怎么利用它们。但印度的印度教和耆那教都认为,动物拥有独立的价值。许多印度素食者完全不杀生,印度人还有动物医院,治疗山羊、绵羊、狗、猫、鸟。一些动物年老之后,印度人还会照顾动物,直到动物死去。在欧洲,患病、过了劳动年龄的动物,大多都会被宰杀,相比之下,印度人的做法实在太文明了。

欧洲人向来认为自己最文明,印度人的做法给他们的思想观念带来了冲击。冲击之下,有些欧洲人会反思,基督徒的道德情操没有印度人高,有些欧洲人呢,为了回应思想上的挑战,会用固有的观念去理解印度素食主义,他们把印度的这些思想理解成是东方的毕达哥拉斯主义,号称是毕达哥拉斯教导了印度人吃素。毕达哥拉斯是古希腊的思想家,推广过素食主义,他的想法和印度佛教的思想一样,都认为人类生前的行为会影响灵魂的轮回,因此,人类不应该吃动物。还有些欧洲人认为,印度人对动物这么好,不是因为重视动物本身的生命,而是重视困在动物身上的人类灵魂。

欧洲一些学者会揶揄印度的素食主义,嘲笑轮回思想,但他们在印度看到,素食主义也是一种生存之道,能让人和平友善、保持健康。由此,欧洲的素食主义思想中开始掺入了一些东方哲学的要素。

在17世纪的英国,一个名叫托马斯•特赖恩的畅销书作家,融合了包括印度素食主义在内的各种学说,发展出了自己的素食观念。他曾在一本书里借用一个印度婆罗门之口,宣扬自己的观念,婆罗门是印度种姓制度里印度教祭祀贵族阶级。特赖恩在书里说,如果人类可以杀害某些动物,就可以杀害所有动物,那么很快就会开始人杀人,坚持素食的人,都过着和平的生活,和谐地与万物相处,他们都非常长寿。

特赖恩可能是养生作家的鼻祖,他出版了二十多本书,比同时代的牛顿要畅销得多。他著有《健康、长寿和快乐之道》《保健大全》,他鼓励人们吃蔬菜,少吃肉、奶油和油炸食品。

值得注意的是,特赖恩的这些书并不只是在讲养生之道,他还提出了一个重要的观点:不论是否符合人类利益,动物都拥有生存的权利。我们知道,基督徒认为,所有动物存在的唯一目的就是为了供人利用,而特赖恩认为,应该平等对待人和动物,人类幸福并不是最优先的原则,免受人类的侵犯是动物的天然权利。他借助印度文化的力量,摆脱了基督教人类中心论的价值体系。到特赖恩这里,素食主义者和动物权利保护者走到了一起。

接下来我们进入第二部分,看看医生是怎么说的。18世纪有一些医生提倡素食,他们的努力,为我们现代人的饮食和生活观念打下了基础。我们将会认识两位医生,法国的埃凯医生是欧洲素食主义运动的一位先驱,他把神学和医学结合在一起。而另一位切恩医生,则是18世纪英国最有影响力的素食主义者。

先来了解下埃凯医生。17世纪时,法国曾经有一项传统,天主教守斋期内不能放纵口舌之欲,但是,如果有人体弱多病,可以吃肉来补身体,要想吃肉,需要医生开一个诊断证明,再有神父签字,拿着这份证明,就可以去指定的肉铺买肉。

埃凯医生做了一个调查,他说,多年之前,守斋的时候,只有四百多人要吃肉来补身体,但是在推出体弱者可以买肉的制度的当年,有三万七千多人都拿到买肉证明,到肉铺、黑市买肉。此外,还有一个制度漏洞,所有在水里游泳的动物都被当成鱼,而斋戒期可以吃鱼,鸭子在水里游,所以也算是鱼。埃凯医生由此得出结论,社会堕落了,他发起全面反对吃肉的运动,提出了很多他的“医学证据”。

当时的医学,对人体结构及血液循环都有了一些新认识,但从人体结构很难推导出,人更像草食动物还是肉食动物。那时的医生们说,动物的生命与健康是由血液循环来维持的,血液循环不足或过多,血液浓度过高或过低,都会带来疾病。

埃凯医生就推断,人吃肉时,笨重的血球就会进入人体系统,削弱血液循环的能力,血球可能在淋巴血管和肠道内结块,阻碍消化,制造坏血让身体虚胖。埃凯医生的朋友还发现,人拥有很多血球,不适合通过吃肉补充血球。埃凯医生说,这就是《圣经》禁止人类吃肉的原因,他还向公众解释,消化系统的运作从牙齿的研磨开始,食物在胃部受挤压形成奶油状的乳糜,进入淋巴系统,被提炼为制造新血的原料。水果、谷物和蔬菜最容易消化,它们才是最适合人类的食物。

埃凯的这套说法,并没有得到全体同行的认可。不少医生指出,埃凯对消化系统的认识是错误的。但在英国,埃凯有一位志同道合的战友,就是切恩医生。他的体重一度高达215.9公斤,在一位牧师的指引下,切恩开始节食,主要食物就是牛奶,再搭配水果、蔬菜和面包。节食后,他的体重降到110公斤左右。切恩医生变成了一个活广告,他的食疗法名震八方,人们都说他靠节食,减去了三分之二的体重,成为光明与祥和的崇高存在。

当时的医学正在探究人的神经系统,切恩医生的素食理论也借了神经系统这股东风,他说英国人正遭受流行性神经病痛,身心机能紊乱,这种病就叫作“英国病”。神经系统脆弱的人,只要吃的稍有不慎,就造成严重的生理失调。切恩医生还用牛顿重力加速度的概念来阐明肉类对神经系统的作用,说肉是人类神经系统不可承受之重。切恩的这套说法,今天看还算有些道理,现代医学认为酒精和过多肉食,会使胆固醇阻塞血管。

如果病人说自己的神经系统有问题,切恩给病人看病,会先抽一管血,静置观察,如果红色黏稠血液比血清多,他就会诊断,血液过于黏稠,有阻塞血管的危险。他再取病人的一滴血,放到嘴里,尝尝咸淡,他会说,好的血液不咸,坏的血液是咸的,盐分会组成很硬的结晶,附着在小血管上,伤及神经系统,就会引起颤抖、昏厥、四肢无力等等。在他看来,神经系统的病,都由坏血液引起,坏血液都由不好的饮食引起。那么如何祛除疾病呢?戒断肉食,改喝牛奶,配蔬菜和谷物。

切恩这套治病的方法,也有神学的基础。他相信,人类的神经系统不仅担负着生理功能,还是承载道德的容器。人们吃肉,神经系统受损,就没有道德,丧失了同情心,看到动物被屠杀也就没有了恻隐之心,人们吃肉就会变得铁石心肠,残暴恶毒,才会做出种种暴力行为。不吃肉改吃蔬菜,能让人的神经系统洁净,恢复他们的同情心,有了这样的生理基础,才能建立一个和谐社会。切恩认为,只有高尚、感性的人才会接受素食,普罗大众爱吃肉就吃吧,农夫和劳工被弃绝在道德规范之外。

切恩会用极端蔑视的口吻,称呼那些肉食者是“食人族”“肉食狂”,他对待肉食者像是跟魔鬼撒旦斗争,如果病人不接受他的全素食疗法,他就会给病人开很多主要用水银做的药剂,水银含有剧毒,而药剂中的水银成分是现在安全容许标准的9000倍以上。病人服用水银药剂后会出现全身不适,等到病情严重时,切恩医生会劝病人停止药物治疗,戒断肉食,改吃牛奶和蔬菜,而病人们会“奇迹”般康复。切恩医生曾经也使用过水银疗法治疗自己,很难说他是用欲擒故纵的方法来操纵病人,还是他真的相信,水银药剂可以清洁病人的神经系统。

英国作家塞缪尔•理查森吃过切恩医生的水银药剂,有了中毒症状之后,他答应切恩戒掉食肉,采用全素疗法。理查森后来把切恩医生当作导师。他写了小说《帕梅拉》和《科拉丽莎》,这两本小说的两位女主角,都是细腻敏感的人,日常饮食包括面包、牛油、茶、牛奶、沙拉,她们两个时常会断食,拒绝吃肉。她们都曾受到坏男人的诱拐,书中吃素的女圣人被比喻成无辜的羔羊和鸽子,宛如送上男人餐桌的鸡肉,书中的男人则是吃肉的粗俗之辈。小说中有一位药剂师,就是切恩医生的化身,他给出的方子就是清粥小菜、牛奶佐茶,呼吸乡间新鲜的空气。

在作家理查森的小说中,女性角色反抗暴君式的父权主义,吃肉的男人最后都感染了瘟疫,都有点儿道德训诫的意味。但从另一方面看,素食主义进入文艺作品,素食也成了一种有文艺腔调的生活方式。

我们进入第三部分,看看文化人怎样宣扬素食主义。法国思想家卢梭和法国文人雅克•圣皮埃尔,掀起了素食教育改革浪潮,在他们的影响下,欧洲的父母开始采用素食方法养育下一代。英国诗人雪莱深信个人拥有改变环境的力量,他也相信自己的素食主义诗歌能够修复人与自然的和谐关系。

18世纪80年代,法国王室流行起一种自然田园风。玛丽王后和好友摘下珠宝首饰,改用鲜花和树叶来作装饰品,她们裸露出更多的胸脯,给人一种大地之母的感觉。在这股重返自然的风潮中,思想家卢梭担任吹号手,他喜欢谈论天性与自由,政治自由思想就是由卢梭点燃的。他在著作《论人类不平等的起源》中提出,人天生就是草食性动物,但却违背了自己的天性,变成杂食者。

当时的博物学家林奈,用乳头数目作为动物分类的标准,以动物的女性乳房器官命名哺乳类动物,这让卢梭备受鼓舞。卢梭出生时,母亲死于难产,他终身都迷恋乳房,在他的传世名作《忏悔录》中,卢梭就写过自己对胸的执念。他也以乳头数量来推导:草食性动物,羊和马,只有一对乳房,最多就生两胎;肉食性动物,比如猫和狗,拥有好几对乳房和成窝的后代;人只有一对乳房,每次分娩一般也就生一胎,所以,人类是草食性动物。卢梭学过解剖学,但没学多久就放弃了,他根据乳头数量来做推导,说明他的解剖学知识不太靠谱。

卢梭说,人类看到众生遭受磨难时会感到痛苦,这就是同情心,同情心是所有美德的根源,由此,人类才拥有宽容、慷慨、人道和博爱。在他的著作《新爱洛伊丝》中,女主角朱莉就是一个坚决不吃肉的茹素者,“她不爱肉和盐,甚至一点儿酒也不沾。新鲜蔬菜谷物、鸡蛋、奶油、水果,才是她的每日餐点。”《爱弥儿》的女主角苏菲也是这样,“她偏好乳制品和甜食。对甜品和蛋糕兴致高,但对肉类则明显冷淡,并且远离任何酒精饮料。”

在卢梭的书中,奶制品和女性特质联系起来,肉类和男性特征联系起来,女性参与劳动,在自家的菜园里获取食材,他让完美的女性吃素,并由完美的女性来宣扬,人类是自然界的过客,而非主宰。卢梭认为,婴幼儿天生就有素食倾向,肉食会玷污纯净的母乳,因此,母亲必须吃素,并且还要尽量让孩子远离肉类、长期保持素食倾向,这样孩子才能发展成仁慈善良的人。卢梭还强调,现代社会极力疏远消费者和宰杀动物之间的距离,雇佣厨师和屠夫,都会让人与自然变得遥不可及。

卢梭是当时的思想名流,深受上流社会特别是上流社会妇女的赏识,他的饮食法则影响了法国餐厅,餐厅以健康的名义推出新菜,不再烹调大鱼大肉,而是做完美的蔬菜、新鲜的奶油和奶酪,用清爽的菜肴向食客宣传,吃了我们的菜,会让你的身体达到平衡状态。

卢梭的思想还影响了法国文人圣皮埃尔,后者用小说来传递自己的素食主义观点。圣皮埃尔最有名的小说叫《保罗和维尔日妮》,书中的男女主角出生在毛里求斯岛上,每天都享用蔬菜和热带水果。这本小说是欧洲当时有史以来翻印和被模仿最多的作品之一。圣皮埃尔在著作中不断强调热带水果的好处,说热带区域肯定是人类的起源地,在热带,人们不靠劳动和技术就能填饱肚子,香蕉树果实累累,躺在树下吃香蕉就能长命百岁。他还推崇日本人的海带料理,从海里捞出来的海带和贝类,就能做成好吃的食物。

在英国,诗人雪莱也不断宣扬素食主义。他出身于一个贵族家庭,从小体弱多病,在学校经常被霸凌。1812年,雪莱和他的第一任妻子宣布,再也不吃肉了,而后他们加入了一个素食主义群体,以牛奶和蔬菜为食。当时的社会认为,肉食让人有勇气,有信心,有攻击性。雪莱对这种社会价值并不认可,他认为,肉食会带来煞气和兽性,人类的暴力行为就来源于肉食,内心的暴力会让人做许多恶事,如果不改变这个恶习,人们就无法进入一个良好的社会。雪莱希望素食主义能够消除世上的丑恶,肉食者的残暴天性能够“转换”成无害的草食性格。在他的诗《麦布女王》中,有这样的诗句,“将再也没有,屠戮那望着人类双眼的羔羊,并丑陋地吞咽它的肉块”,还有这样几句,“狮子已经忘记了嗜血的天性,它奔驰于艳阳下,孩子们快乐地在一边玩耍。狮子的爪子再也没有血腥味,它的牙齿不再凶恶,它的性情和羔羊无异。”

从这几句诗中,我们能看出雪莱的单纯。我们可以猜测,他也许有过神经质洁癖。后世的素食者会有一种“肉食顿悟”的时刻,有些人说,自己在吃牛排的时候,忽然头脑中浮现一头牛的形象,那头牛是完整的,于是,就无法再把牛排吃下去。还有人记述,自己吃羊肉时,好像听到了羔羊的叫声,于是戒掉肉食,开始吃素。心理学家把这种肉食顿悟的现象,称为“神经质洁癖”。

神经质洁癖有助于人们避免接触他人的体液和排泄物,避免危险发生。但有些人会把神经质洁癖视为娘娘腔、不成熟或接近于变态。西方有一种文化习俗,让年轻人经历流血和创伤的磨砺,这种成年礼就是要人克服恐惧和神经质洁癖,对神经质洁癖产生耻辱感,因为神经质洁癖不符合阳刚文化对男子气概的塑造。在父权文化中,男性中心价值是占上风的,从古罗马斗兽场到驯服野生动物的西部牛仔,都在强调男性的力量。从这个角度来看,雪莱那些理想化的想法,很可能会被一些人看作是神经质洁癖的娘娘腔。不过,卢梭、雪莱他们强调的人与自然的和谐,也可以看作是环保主义者的先声,他们为世人提出了一种不同于主流、不同于父权文化的生活方式。

到这里,《不流血的革命》的精华内容已经为你解读完了,我们回顾一下本期知识要点。

第一,素食者与杂食者的矛盾,在于对《圣经》的不同理解。他们用不同的角度来看待肉。欧洲人在印度接触到轮回思想,接触到善待动物的行为和理念。印度文化帮助一些素食者,摆脱了基督教人类中心论的价值体系。

第二,18世纪的医生,开始用医学理论推广素食,法国的埃凯医生和英国的切恩医生都强调,肉食会给身体造成损害。他们都宣称自己的医学,是一种神学医学。以今天的视角来看,他们的理论虽然没有确实的科学依据,却也有一点科学道理。

第三,18世纪,卢梭、雪莱等文化名流都宣扬素食主义。卢梭说,同情心是美德的根源。他把奶制品和女性特质联系起来,把肉类和男性特征联系起来。然而,女性特质、神经质洁癖,也会让素食主义和肉食者产生难以调和的矛盾,主流的父权文化强调肉食,把素食和娘娘腔联系起来。素食者与肉食者的文化之争也许还将持续下去。

撰稿:苗炜工作室转述:徐昆鹏脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

素食者与杂食者的矛盾,在于对《圣经》的不同理解。他们用不同的角度来看待肉,肉食者看到的是生命,而素食者看到的是死亡。

-

18世纪的医生提倡素食,虽然他们的理论没有确实的科学依据,却也有一点科学道理。他们的努力,为我们现代人的饮食和生活观念打下了基础。

-

卢梭认为,现代社会极力疏远消费者和宰杀动物之间的距离,雇佣厨师和屠夫,都会让人与自然变得遥不可及。