《镜厅》 伟萍解读

《镜厅》| 伟萍解读

关于作者

本书作者埃森格林是美国加州大学伯克利分校经济系教授,过去三十多年中一直在研究国际经济政策史,系统分析了30年代大萧条的起源和发展,从历史的角度对国际货币金融系统进行专业研究,出版过《黄金镣铐:金本位和大萧条》、《全球失衡与布雷顿森林体系的教训》等作品。

关于本书

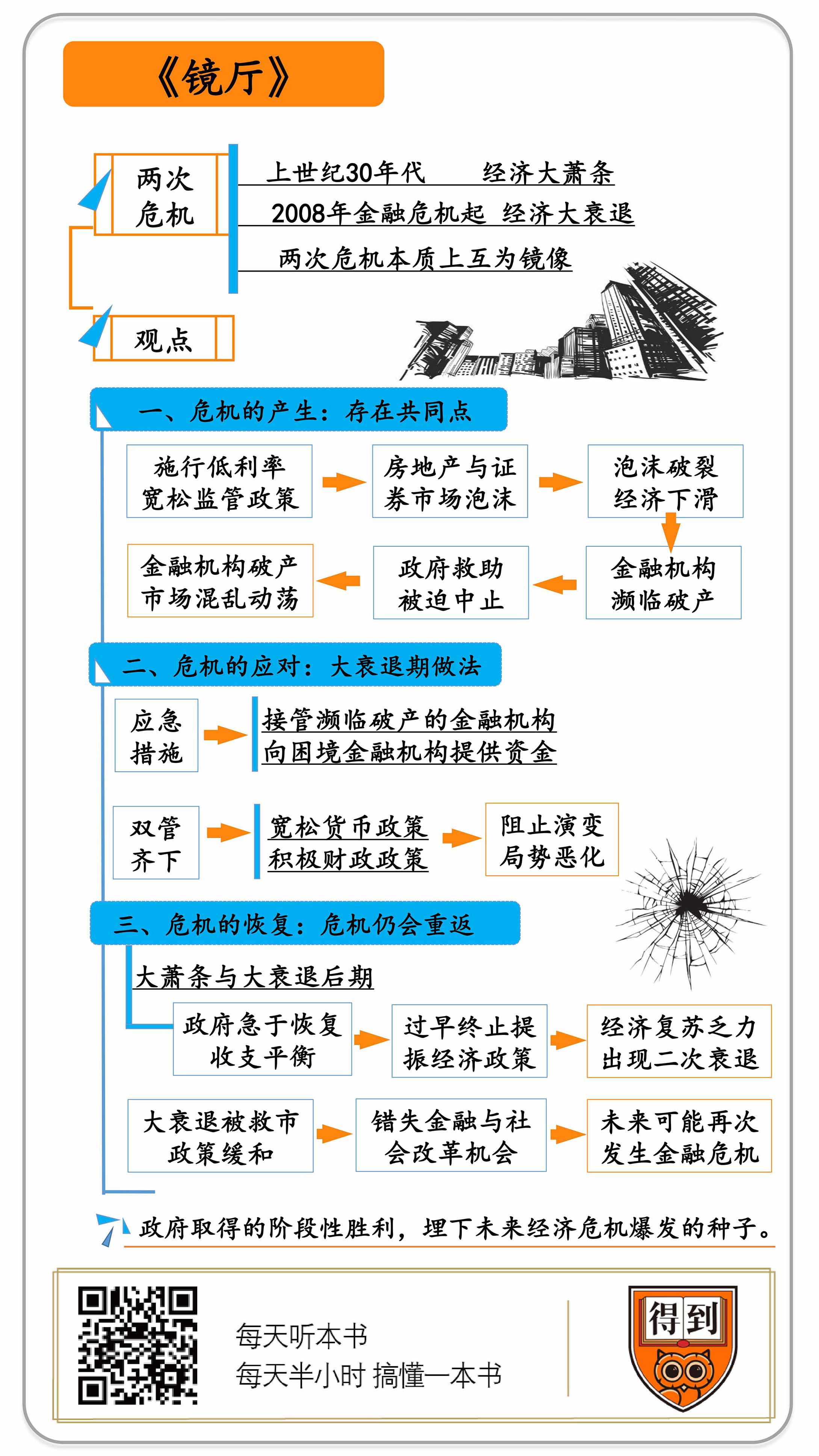

书中对比了上世纪30年代的大萧条和2008年金融危机以来的大衰退,对诱发危机的政策因素和应对两次危机的政策选择进行了解读。书名《镜厅》包含了两重涵义:一方面,镜厅是法国凡尔赛宫中的一个地名,是一战结束后欧洲各国签订《凡尔赛和约》的地方,作者认为这份合约没能建立好的经济、政治秩序,成为上世纪30年代大萧条的祸根;另一方面,书名也是在比喻两次危机在本质上互为镜像,因为大萧条和大衰退不管是成因还是症状都有不少相似之处。

核心内容

本书作者认为,经济危机不但会卷土重来,而且会比上次危机来得更快。通过对比大萧条和大衰退,作者发现两次全球经济危机的成因有诸多的相似性,在本次大衰退到来之际,人们吸取了大萧条时期的经验教训,避免了最坏的情况发生,也让决策者失去了深度反思和改革现有金融体制的机会,种下了未来危机再次爆发的种子。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《镜厅》,这本书的中文版大约50万字,我会用大约23分钟的时间和你探讨一个问题:我们能彻底消灭经济危机吗?

对于这个问题,生活在不同时期人们会给出不同的答案。1919年第一次世界大战结束之后,人们认为世界进入了繁荣和稳定的新时代,但他们没有预料到,从1929年开始,全球会出现持续时间这么久、这么严重的经济大萧条。同样,从20世纪80年代一直到2006年,不少人相信经济危机这个词已经成为了历史,他们认为经济政策可以像熨斗一样,熨平经济活动的剧烈波动,可他们完全没想到的是,2007年以美国次贷危机为导火索的金融危机再次引发了全球大衰退,造成严重的经济失衡和金融动荡。

现在,距离上一次经济危机已经过去了十年,那么这次危机被我们彻底消灭了吗?经济危机以后还会再发生吗?本书的作者、美国著名经济学家埃森格林毫不客气地告诉我们,经济危机不但会卷土重来,而且会比上次危机来得更快。

那么,他是怎么得出这个结论的呢?原来,埃森格林在过去三十多年中一直研究国际经济政策史。他不但系统分析过30年代大萧条的起源和发展,还从历史的角度对国际货币金融系统进行过专业的研究。他在这本书中对比了上世纪30年代的大萧条和2008年金融危机以来的大衰退,对诱发危机的政策因素和应对两次危机的政策选择进行了解读。

那为什么他会给这本书起名叫《镜厅》呢?在和本书中文译者何帆教授的对话中,埃森格林介绍说,他是想通过书名表达两个含义。一方面,镜厅是个地名,是法国凡尔赛宫里的一个房间。当年一战结束后,欧洲各国签订《凡尔赛和约》,就是在镜厅里发生的。作者认为,《凡尔赛和约》没能建立好的经济政治秩序,成为了上世纪30年代大萧条的祸根。另一方面,作者发现大萧条和大衰退不管是成因还是症状都有不少相似之处,所以“镜厅”这个书名也成了一个比喻,说明两次危机在本质上互为镜像。值得一提的是,译者何帆老师目前在得到App开设了“何帆的北大读书俱乐部”专栏,欢迎感兴趣的朋友订阅收听。

在这本书中,埃森格林记载了两次经济危机中的大量细节,并采用了对比的手法,将两次危机中的关键节点穿插讲述。接下来我们就从危机的产生、危机的应对和危机之后的恢复三个方面,为你详细讲述作者的观点。

让我们先来看看第一个重点内容,两次金融危机是怎么出现的。

简单说来,大萧条和大衰退发生之前,都有资产泡沫的膨胀与破裂、大型金融机构的扩张与倒闭等相似的症状,而这些症状背后的政府行为也有很多相似的地方。

首先,两次金融危机都是以资产泡沫的破裂为开端的。我们都知道,在2007年次贷危机之前,美国的私人贷款机构向信用不良、没有偿还能力的人群发放了大量的劣质房贷,这就催生了房地产泡沫,而将次贷分层、打包作为金融产品出售又导致了金融投资泡沫的产生。不过你可能不知道的是,在上世纪30年代的大萧条发生之前,不但华尔街出现了股市泡沫,美国南部、东北和中东部地区也出现了与次贷危机之前十分类似的房产泡沫。比如迈阿密的房地产总价值从1922年的6300万美元,涨到1926年的4.21亿美元,甚至当时迈阿密有三分之一的城市人口从事着房地产行业的工作。

对于泡沫是如何形成的这个问题,经济学家们现在基本达成了共识。简单讲,泡沫的出现是信贷刺激的结果。也就是说,投资者为了追逐利益,疯狂地向金融机构借钱,导致市场上有大量的流动资金,这些资金涌入房产和证券市场,最终引发了资产泡沫。而能够刺激信贷大量发放的金融政策有很多,低利率和宽松的监管政策就是其中最重要的两个因素。

在大萧条和大衰退之初,都有低利率政策的影子。第一次世界大战之后,英国依然处于世界格局的中心位置。为了帮助英国恢复一战之前的金融秩序,美国长期将国内利率维持在低位。纽约联邦储备银行通过购买美国国债的方式,向市场注入了大量的资金,从而压低了美元资产收益率,来鼓励资金从美国流向大西洋彼岸。但这种政策并没有平衡世界经济,反而刺激了美国本土的信贷繁荣,大量资金流入房地产和证券市场,让美国经济失去了平衡。我们再把视角转向大衰退之前,随着互联网泡沫的破裂和9·11恐怖袭击的发生,美联储为了稳定经济,开始长期采用低利率政策,这也同样刺激了房地产信贷市场和华尔街金融市场的繁荣。

除了低利率政策外,大萧条和大衰退之前,政府对金融系统的监管都比较宽松。上世纪初,金融市场在美国刚刚兴起,对金融行业的监管可以说是一片空白。直到大萧条发生后,美国政府痛定思痛,才出台了一系列严格的监管政策。然而这些政策并没有持续太久,金融机构好了伤疤忘了痛,出于对利益的追逐,他们不断游说政府减少对金融业的监管和约束,呼吁金融市场进行自我约束和管理。从上世纪70年代开始,资本自由化的理念逐渐兴起。80年代对储蓄和定期存款利率放松了管制,刺激银行大力扩张信贷业务来获取高回报。到了90年代就彻底拆除了银行、证券和保险业之间的藩篱,让金融衍生品市场迅速膨胀。与此同时,不受银行业监管限制的影子银行体系也不断发展壮大,给金融系统带来更多不可控的风险。

可以说,在两次危机前,施行低利率和宽松监管政策的具体原因并不相同,但产生了相同的效果:随着泡沫的破裂,大量资产被抛售,房地产价格不断下跌,股市剧烈震荡,不少大型金融机构资金链断裂,濒临破产。

在大萧条和大衰退早期,美国政府对救助大型金融机构的态度也出奇的一致,先是积极救援,被指责为过度干预之后,又放任大型金融机构倒闭。这种前后矛盾的做法造成了两次危机不断蔓延。

让我们先来看看大萧条中,美国政府的做法。1932年6月,一家名为中央共和信托的大型金融机构濒临破产。为了防止在全国范围引起恐慌,胡佛总统牵头在周末召开了紧急会议,决定向这家企业发放9000万美元贷款。这个金额相当于当时联邦政府向州政府发放失业救济贷款的三倍,而中央共和信托连贷款申请表都不必填写就拿到了钱。这次的救助行为引来了大量的批评声,不少人认为这是对大资本家的“开后门”式救援。

正当政府因为这些舆论头疼不已的时候,汽车大亨福特家族控股的联合守望者信托也走到了破产的边缘。这次,急于证明清白的美国政府拒绝了无条件救助,要求福特不但要向濒临倒闭的银行注资400万美元,还要承诺保留现有存款。福特拒绝了这些附加条件,最后的结果就是守望者信托公司宣布倒闭。得知这一消息之后,担心自家存款安全的密歇根州储户纷纷去银行提现,导致了恐慌性的挤兑现象,州长只能紧急宣布银行歇业。这种恐慌性情绪又触发了俄亥俄州、印第安纳州、伊利诺伊州等多地的银行挤兑,导致了将近20个州的银行歇业。1933年2月,美国工业产量跌至1929年的一半,失业率攀升至25%。

历史总是惊人的相似,在大衰退之初,美联储又遇到了救还是不救的两难困境,这次的幸运儿是华尔街投行贝尔斯登,而炮灰就是大家所熟知的雷曼兄弟。

2008年3月,大型金融机构纷纷挤兑贝尔斯登,不到四天的时间里,贝尔斯登账上的流动性资金就从180亿美元降到20亿美元,破产随时可能发生。3月14日,美联储决定让摩根大通收购贝尔斯登,并想通过摩根大通贷给贝尔斯登129个亿。但是,摩根大通提出了条件,要求贝尔斯登处理掉300亿美元的不良资产。这时,美联储再次挺身而出,通过间接注资的途径,消化了这300亿美元。这一做法激起了各方的反对,也把美联储和财政部推到了舆论的风口浪尖。时任财政部部长保尔森不得不在公开场合发誓,说这种做法只是特例,不会成为常态。

然而经济形势的恶化出乎人们意料,很快,雷曼兄弟就上门求助。相比于贝尔斯登,雷曼兄弟的规模更大,不良债务更多,管理也更加混乱。这次,美国政府拒绝了对雷曼兄弟的救助,这不但引发了美国历史上最大一次破产案,也造成了一场大混乱。美国的短期融资市场彻底瘫痪,股市大跌,其中标准普尔指数一天的跌幅超过10%。美联储一直侥幸地认为,投资银行的倒闭对经济的影响有限,但这些连锁反应让决策者们不得不承认,美国已经走到了另一场大萧条的边缘。

让我们再来回顾一下两次危机都是怎么产生的:伴随着低利率和宽松的监管政策,房地产市场和证券市场出现了严重泡沫,随着泡沫破裂和经济下滑,不少大型金融机构濒临破产,政府先是积极救助,接着又因为舆论压力放任金融机构破产,引起市场的动荡和混乱。

说完危机的起源,接下来让我们看看危机发生之后,人们是如何应对的。

在这部分中,我们着重解读大衰退和大萧条时期的不同措施,包括接管濒临破产的金融机构,向市场注入流动性资金,采取积极的财政政策等等,这些举措在危机中期有力缓解了形势的恶化。

首先,与大萧条时期政府放任银行破产的做法不同,政府果断出手拯救那些大而不能倒的金融机构,避免了系统性风险。随着雷曼兄弟的破产,美国最古老的货币市场基金遭到了股东挤兑,政府及时提供了500亿美元的临时担保资金。紧接着,保险业巨头美国国际集团受到重创,考虑到它的破产对市场信心具有极大的破坏性,美联储和财政部紧急注资850亿美元。当金融震荡转移到银行部门的时候,美国财政部更是说服国会,拿出了2500亿美元向银行注资。其中先后向花旗银行和美国银行各注资200亿美元,保证了这两家大银行的安全。

当然,向处于困境中的金融机构提供资金只是应急措施,为了提振经济,美国政府双管齐下,实施了宽松的货币政策和积极的财政政策。这也是本次大衰退与大萧条最大的不同之处。上世纪30年代,美国和欧洲政府都在最不应该削减公共支出的时候,削减了公共支出;当市场需要财政刺激的时候,央行却顾及到财政赤字,没能及时出手救市,最终让危机不断恶化。弗里德曼等经济学家认为,无能的央行政策应该为大萧条承担最大的责任。通过对大萧条的回顾和反思,大衰退到来时,经济学家们基本达成了一致,他们认为,政府应该挺身而出,不但要代替银行发放贷款,还要替代家庭和公司进行消费。

在这种思想的指导下,政府使用了一切能用的货币权力来稳定金融市场,防止紧缩。美联储三次下调利率下限,在12月甚至将利率下限定在了0.25%以下,这意味着美国进入了零利率时代。这是一种史无前例的政策,足以看出美联储救市的决心和力度。然而,即使采用了零利率政策,不管是家庭还是企业依然不愿意贷款、投资和消费。在这种情况下,奥巴马政府采取了各种非常规的救市政策,其中最著名的就是三轮量化宽松政策。政府不但从市场上多次购买国债,还从金融机构的手里购买大量贷款和证券,向市场注入的流动性资金总额达到上万亿美元。

在这些措施并举的情况下,美国的经济慢慢从创伤中恢复。相比于大萧条时期,这次决策者只用了几个月的时间就控制了事态的恶化。大萧条时期,道琼斯指数下跌了接近90%,相比而言,2008年金融危机后道琼斯指数只下跌一半左右;大萧条时期有9000多家银行倒闭,大衰退之后倒闭的银行不到1000家;大衰退的时候,美国能把失业率控制在10%以下,而大萧条时期曾出现过四分之一的劳动力面临失业的极端情况。

让我们总结一下第二部分的内容。由于吸取了大萧条时期的经验和教训,在大衰退到来之时美国政府迅速出手,一方面接管了那些大型金融机构,防止因为它们的倒闭而带来的恐慌和崩溃;另一方面实施宽松的货币政策和积极的财政政策,在压低利率的同时进行财政刺激、降低税收,成功阻止了危机再一次演变成大萧条。

接下来,我们进入最后一个重点内容,看看为什么作者说金融危机无法根除,还会重来。

虽然美国政府的应对措施及时有力,在危机中期的时候取得了阶段性的胜利,但这个胜利对长期而言并不见得都是好事。这里的关键在于,救市政策使美国和欧洲政府错失了从根本上进行金融和社会改革的机会,这等于给未来的金融市场埋下了一颗定时炸弹。

作者认为,如果2010年之后美国和欧洲政府不那么急着中止救市政策,急着从宽松转为紧缩,美国和世界经济可以从危机中恢复得更好。不过,政府急着对这些非常规救市政策踩刹车,也有自己的苦衷。之前多次大手笔的救市政策让政府负债累累,如果继续救市放水,财政赤字会像滚雪球一样越来越大,在政治上和经济上都不受欢迎。

为什么政府收支失衡会让这么多人忧心忡忡呢?从政治角度来看,政府运营的主要资金来源是纳税人的税款,想要偿还如此大量的债务,提高税收是免不了的事情。绝大多数纳税人也是选民,当他们看到自己辛苦工作后缴纳的税款被政府用来救助大银行,而大银行却还在给高管发奖金的时候,不但会因为异常愤怒而游行抗议,还会通过选票给政府施加政治压力。比如很多共和党的保守派人士就会在大选时候批评政府收支严重失衡,攻击主张救助大银行的执政党民主党。1936年,美国政府的债务占 GDP 比重仅为40%,就已经让罗斯福总统如坐针毡,急于实现财政收支平衡了。对比之下,2010年,美国政府债务占 GDP 的比重高达90%,更是成为奥巴马政府的政治包袱。其实,早在2009年初经济危机正严重的时候,政府内部就已经响起了反对救市的声音,督促总统结束预算赤字。

除了政治上的考量以外,政府赤字太高还会影响市场的信心。一般而言,当美国政府的债务到期时,会通过再次发行国债的方法,用新债换旧债。但发债总有个上限,2011年8月,美国的债务已经达到法律规定的上限14.29万亿美元,如果国会不同意提高债务上限,美国政府将无法借到钱偿还已经到期的借款和利息。出于对政府信用的担忧,市场瞬间陷入恐慌。在这个节骨眼上,共和党人提出了要求:奥巴马政府想要提高债务上限,必须承诺在未来十年削减1.2万亿的政府支出。然而,承诺削减赤字给市场带来的信心,远远抵消不了预期未来经济紧缩所产生的负面效应。2011年到2013年,美国年均增长率是2%,仅仅是二战结束以来年均经济增长速度的一半。2013年夏天,美联储主席伯南克提出央行将开始减少资产购买,逐步退出量化宽松政策。10年国债收益率和30年贷款利率均被这种预期推高了0.5个百分点,人们担心的通货膨胀并没有到来,反而拖延了房地产市场和宏观经济的复苏。

我们可以看到,因为急于收缩非常规的救市政策,在大衰退和大萧条末期,决策者做得同样糟糕。那么在改革的其它方面,有了大萧条的经验和教训,本次衰退中决策者是不是做得更好呢?作者认为,答案恰恰相反,阶段性胜利让人们在大衰退中失去了反思制度合理性的动力。

金融危机像是经济体得了一场大病。在30年代的大萧条时期,因为用药不当,病症一下子发出来,整个经济体奄奄一息,但也让政府有了破釜沉舟进行改革的决心。1933年6月的《格拉斯-斯蒂格尔法案》迫使商业银行剥离证券子公司,使商业银行、证券公司和保险公司各司其职;还建立了存款保险制度、组建了联邦存款保险公司,保护了存款人利益,也防止银行资不抵债引发储户的恐慌挤兑。不仅如此,大萧条时期联邦政府还出台了《证券法》,从国家的层面规范了证券的发行和交易,通过强制披露信息来避免内部交易和市场操纵。在金融改革之外,罗斯福还借此机会进行了社会性改革,不但建立了养老金制度,还在失业保险、最低工资、劳资关系等方面都推行了新的社会政策。

而2008年的金融危机,我们可以理解为,病症刚显露出来,政府就火速用药进行了治疗,表面上看来病症得到了抑制,防止了银行和金融体系的全盘崩溃,但这些治疗手段让人们对病情过于乐观,以至于没有动力再进行更深入、更彻底的根本性改革。现有的利益集团并没有被衰退完全击垮,依然能够游说政府。美国政府在此次危机后所推出的改革法案也非常温和,在社会事业方面只进行了医疗改革。在金融监管方面,2010年出台的《多德-弗兰克法案》只是对原有体制的修修补补。改革后的金融机构杠杆率依然很高,风险依然存在,大银行没有被分拆,金融机构“大而不倒”的问题也没有得到根本性解决。作者在书中不无遗憾地预言,本次金融危机使成功变成了失败之母,这种不彻底的改革必然导致未来80年内再次发生严重的经济危机。

本期的内容就到这里,让我们来总结一下,为什么两次金融危机会发生,以及为什么危机还会重来。

首先,在两次危机发生前,由于低利率和宽松的监管政策,房地产市场和证券市场都出现了严重泡沫,随着泡沫破裂和经济下滑,不少大型金融机构濒临破产,政府先是积极救助,接着又因为舆论压力放任金融机构破产,引起市场的动荡和混乱,也拉开了危机的序幕。

其次,由于吸取了大萧条时期央行不作为所导致的惨痛教训,大衰退发生后,政府在短时间内迅速出手,先是接管了那些具有系统重要性的大型金融机构,防止因为它们的倒闭而带来的恐慌和崩溃,又实施了宽松的货币政策和积极的财政政策,成功阻止了本次衰退演变成另一次大萧条。

最后,政府在应对大衰退中所取得的阶段性胜利,埋下了未来经济危机爆发的种子。在大萧条与大衰退后期,政府都急于恢复收支平衡的正常状态,过早地终止了提振经济的非常规政策,导致经济复苏乏力,甚至出现二次衰退。更让人遗憾的是,由于2008年以来的大衰退被救市政策所缓冲,使美国和欧洲政府错失了从根本上进行金融和社会改革的机会,导致未来可能会再次发生金融危机。

撰稿:伟萍 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.在两次危机发生前,由于低利率和宽松的监管政策,房地产市场和证券市场都出现了严重泡沫。

2.大衰退发生后,政府在短时间内迅速出手,阻止了衰退演变成另一次大萧条。

3.政府在应对大衰退中取得的阶段性胜利,让他们错失了从根本上进行金融和社会改革的机会,未来可能会再次发生金融危机。