《经济学好实用》 钱言解读

《经济学好实用》| 钱言解读

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《经济学好实用》。乍一听,好像是一本解决个人生活难题的实用手册,但其实没那么简单。

这本书的英文原名是“Economics Rules”,是一句双关语,中文可以理解为“经济学规则”,也可以理解为“经济学说了算”。事实上这本书在2017年被首次引进中国时,译名就叫《经济学规则》。它在豆瓣获得了8.9的评分。最近又出了新的版本,译名改作《经济学好实用》,副标题是“如果没有被误读的话”,正好从另一个角度反映了这本书的主题。

要知道,这是一本关于经济学研究方法的著作。作者认为,经济学是一门很实用的科学,它可以通过构建模型来分析世界,并提出政策建议对社会产生影响。但是,经济学不是由单一模型构成的,而是由适用于各种条件的多元模型组成的。如果人们不理解经济学模型的多样性,试图把某种经济学理论看作绝对普适的真理,不加验证地套用到现实中,那就误读了经济学,会产生事与愿违的结果。

换句话说,作者认为经济发展没有一个固定的药方,能解决所有国家的问题。因为不同国家在不同发展阶段,需要不同的解决方案,并根据条件变化不断验证和调整,才会取得良好的效果。这可不是在“和稀泥”或者“打马虎眼”,听完今天的解读,你就会明白这个思路在现实中该怎么实现。

这本书的作者丹尼·罗德里克,是哈佛大学经济学教授。在多年的学术生涯中,他曾提出很多著名的理论,比如“全球化的不可能三角”“经济增长的甄别”等等,堪称世界上最富有洞见和影响力的经济学家之一。

在今天要解读的这本书里,罗德里克不再满足于提出某个新的理论,而是尝试对整个经济学的根基进行审视。他在提醒我们经济学强大的同时,也揭示了它的局限性。他告诉我们,要想正确使用经济学模型,就要不断地验证和调整。无论你是想增进对经济现象的理解,还是要提高分析问题的能力,这都是非常重要的启示。

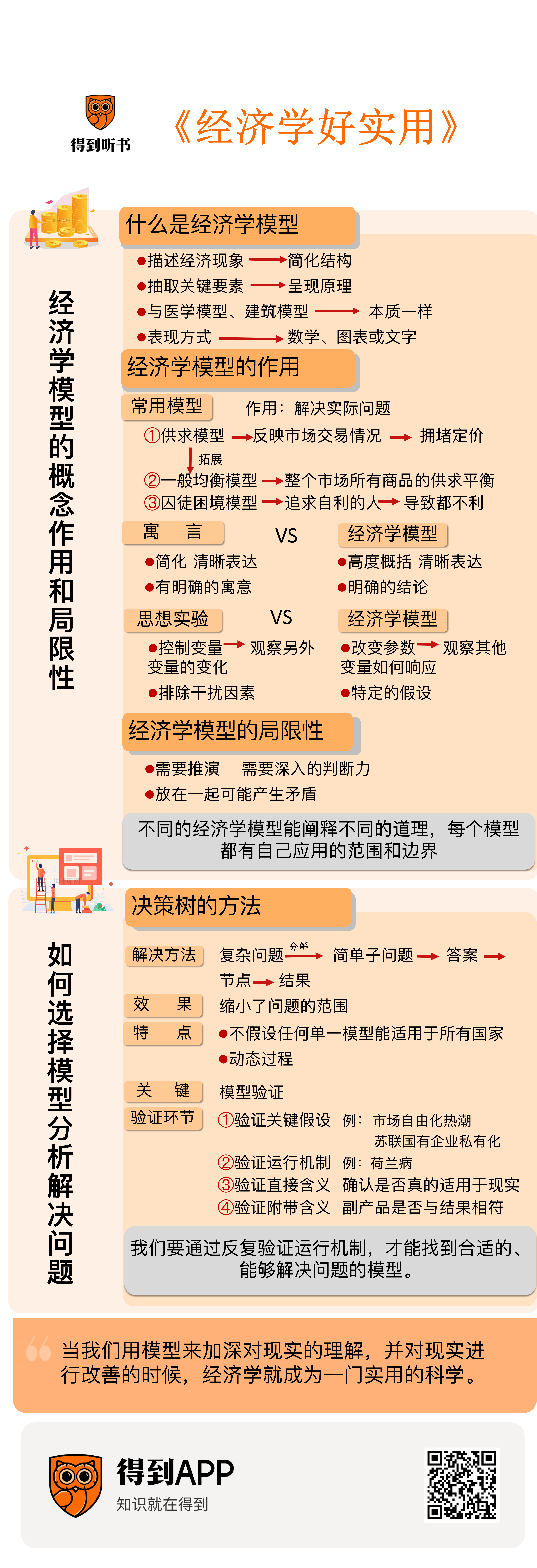

接下来,我就分两部分为你解读这本书。首先我们来看,经济学模型是什么,它有什么作用和局限;接下来我们再看,如何选择经济学模型来分析解决问题。希望今天的解读,能帮你拓宽看待经济问题的视野,并再次领悟多样化思维的重要性。

首先我们来看,什么是经济学模型,它的作用和局限是什么?

简单地说,经济学模型是用来描述经济现象的简化结构。它通过抽取经济关系中的关键要素,忽略不必要的细节,来清晰地呈现经济运行的原理。

要知道,经济学模型跟其他模型没有本质区别。就像我们在牙科诊所看见的人的口腔模型,只显示牙齿的细节,而忽略了身体的其他部位;或者在房地产公司看到的沙盘模型,用来反映建筑周边的地貌或房间布局,但比例是大大缩小的。经济学模型也与此类似,只不过它不是实体的,而是用数学、图表或文字来表示的。

比如,经济学最常用的是供求模型。在坐标图上,你会看到两条交叉的曲线:一条往下斜的是需求曲线,一条往上斜的是供给曲线。两个坐标轴代表价格和数量。它反映了市场交易的情况,其中有大量的消费者和生产者,都考虑各自的经济利益;在市场竞争中,供不应求会使价格上升,供过于求价格又会下降,结果能使市场达到供求平衡。这个模型忽略了很多实际因素,比如人不一定只考虑经济利益,人的情绪或认知偏差可能影响决策,有些卖家可能垄断了市场等等。但它还是能说明经济运行的某些原理,也能用来解决实际问题。

书中有这样一个案例。1952年,美国经济学家维克里建议纽约市地铁采用一套新的计价系统,在高峰时间和客流量多的路段提高票价,在其他时间和地方降低票价。这就是所谓的“拥堵定价”,其实就是把供求模型用在公共交通上。这样做的好处是,那些不急着赶时间的人就会选择避开高峰时段,这样就能让客流量更平均一些,既减轻地铁系统的负担,又增加了总客流量。维克里后来还想把这个方案用在公路和汽车交通上。当时很多人觉得他的想法不现实、不可行。

但后来,新加坡第一个把拥堵定价付诸实践。从1975年开始,开车进入市中心商业区的司机要交费。1998年又换成了一个电子收费系统。它可以根据司机在路上行进的状况,来收取不同的费用。这个系统的效果很好,它缓解了交通拥堵,提高了公共交通设施利用率,降低了碳排放,而且还给新加坡政府带来了收入。它的成功也吸引了伦敦、米兰、斯德哥尔摩等大城市效仿,成为一种新的交通管理模式。

当然,经济学模型还有很多其他的应用。比如运用博弈论来设计通信频段的拍卖体系、帮助学生和学校互相匹配的双向筛选模型、支持竞争与反垄断政策的产业组织模型等等。经济学家通过把模型应用于公共政策,实实在在地推动了社会进步。

但不要忘了,经济学模型是多种多样的,不同的模型适用于不同状况,没有绝对普适的经济学模型。

比如上面提到的供求模型,如果我们把它拓展,会得到一个更全面的模型:一般均衡模型。它考虑的不是个别商品的供求平衡,而是整个市场的所有商品(包括原材料和劳动力)的供求平衡。它能证明经济中存在着一套价格系统,使消费者能在预算范围内买到最满意的东西,而企业则会在这个价格体系下,决定生产什么和需要多少生产要素,以便最大化他们的利润。也就是说,自由竞争的市场价格机制,可以让社会资源分配得最合理。

但这个模型也有一些前提条件,比如个人是完全理性的、市场是完全竞争的、信息是完全对称的等等,而这些条件在现实中很难完全满足,所以它从另一个侧面说明,现实中的市场是不完美的。

还有一个描述市场缺陷的模型,叫“囚徒困境”。它揭示了追求自利的人,通过理性选择,却会导致对大家都不利的结果。比如,市场上有两家竞争公司,面临是否做广告的决策。做广告可以吸引更多客户,但也要花费更多成本。如果两家都不做广告,那么他们都可以节省成本。但是,如果对方不做广告,我做广告,我就可以获得更多利润;如果对方做广告,我不做广告,我就会损失客户。结果是两家都做广告,却没有增加客户需求,反而增加了成本。这就像校外考试培训一样,谁不参加谁吃亏,但人人参加的结果是,没有人能占据优势,反而会劳民伤财。这就是个体理性导致的集体非理性。

由此可见,不同的经济学模型能阐释不同的道理,每个模型都有自己应用的条件和边界。因此作者认为,模型有点像寓言,又有点像实验。它们充分体现了经济学模型的作用和局限。

我们都知道,寓言是对生活的简化。它对故事发生环境的交代很简略,驱动角色行为的动机也很简单,比如贪婪或嫉妒等等。寓言不会照搬现实,不会全面描述角色的生活,它牺牲现实的复杂性来追求故事的清晰表达。寓言虽然简短,却能传达丰富的信息。比如龟兔赛跑的故事,能让人认识到稳扎稳打、戒骄戒躁的重要性。其他各种寓言也都有明确的寓意,比如,说谎没有好下场、笑到最后的人笑得最好、痛苦的人别希望别人不幸、不要落井下石,等等。

同样,经济学模型也有这样的特点。它们是高度抽象的,用来描绘现实世界的某一方面。虽然涉及真实的个体或机构,但通常都是用高度概括来描述这些主体的行为,并且经常提供明确的结论,比如自由市场是高效的、投机可能对所有人造成损害、激励机制至关重要,等等。它们的作用也类似。一个了解供求曲线的人,可能会对市场机制有更深刻的认识;而理解了“囚徒困境”后,你对合作的看法可能会有根本的变化。即使你忘记了模型的细节,它也能作为一种思考框架,帮你更好地理解现实世界。

当然,可能有人认为,把模型比作寓言不够“高大上”,那也可以把模型看作思想实验。实验是一种科学的方法,它用来验证某个假说或理论是否正确。它需要在特定的条件下进行,控制一些变量,观察另一些变量的变化。它需要排除一些干扰因素,以保证结果的准确。比如,物理学家用真空环境来做实验,以消除空气阻力的影响。经济学模型也有实验的特征:它通过改变某些参数或政策,观察模型中其他变量如何响应,从而评估某个假说或理论是否成立。经济学模型也需要在特定的假设下运行,比如前面我们提到,一般均衡模型要在很多前提条件下才能成立。

此外,实验结果也需要一定的推演,才能应用于现实。在实验室里有效的东西,也许在其他地方无效。经济计量模型也是如此。例如,有一项调查表明,在哥伦比亚随机分发私立学校的入学券明显提高了入学率,但并不能保证这么做在美国或南非也能取得同样效果。因为各国的收入水平、家长的偏好、私立与公立学校的质量差距等因素不同,都会对结果产生不同的影响。要从一个地方的成功推导出另一个地方的成功,还需要许多附加条件。

总之,经济学模型既像寓言又像实验,它们都是简化现实的方式,旨在揭示某些道理和规律。它可以为我们提供清晰的思考框架,帮我们更好地理解经济现象。

但是,千万别忘了模型的局限。就像寓言有很多种,每种寓言都有自己的寓意和适用场合,放在一起却可能产生矛盾。比如,有些寓言鼓励我们信任别人、合作共赢,有些寓言提醒我们小心谨慎、自力更生;有些寓言赞扬提前准备,并规划未来,有些寓言提示不要过度计划,要随机应变;有些寓言主张及时享乐、活在当下,有些寓言则主张节俭持家、未雨绸缪。每种寓言都有自己的道理,但是放在一起,却会让人不知所措,无所适从。

同样,运用经济学模型也需要精深的判断力。我们已经看到,不同的模型会得出不同的结论。比如供求曲线模型告诉我们,追求自利的竞争会带来高效的市场,而囚徒困境模型则告诉我们,从个人角度追求利益也可能导致对社会不利的结果。判断在什么情况下采用什么样的模型,是一项艰难而重要的任务。

那么,面对多种多样的模型,我们怎么选择它们来分析、解决问题呢?

前面说过,模型都是简化的,它们不可能完全反映现实。当经济学家问某个问题的模型是什么,他们不是想要一个与现实完全吻合的模型,而是想要一个能反映主要因果关系的模型。这样才能高效地解决问题。

比如说,你的车坏了,需要修理。你不会把车拆成一堆零件,然后一个个检查。这样太费时间了,而且也不一定能找到原因。你会先估计一下,车坏了是因为哪个部分(比如刹车、变速箱、冷却系统、点火系统等等)。你可以根据一些线索来判断:车坏之前发生了什么,你启动车时有什么反应,等等。当找到原因以后,只需要修理坏掉的部分就行了。

换句话说,车要开起来,需要所有的部分都正常工作。但是车坏了,往往是因为某个部分出了问题。对于修理车辆来说,其他部分都不重要,重要的是找到问题所在。“正确”的经济模型也是这样:它能找出最关键的因素,让我们知道真正的原因。我们选模型的方法,就像我们修车的方法一样。

就拿经济增长这个议题来说吧。作者曾经作为顾问帮助很多发展中国家制定经济政策,从南非到萨尔瓦多,从乌拉圭到埃塞俄比亚,见识过不少国家。虽然这些国家千差万别,但是他们都有一个共同的难题,就是如何通过合适的政策,不仅提高经济增速,还能让各个社会阶层,尤其是弱势群体的收入也得到提升。

很多人会给这些国家提建议,说要改革这个改革那个:有的说应该加强技能培训,有的认为应该重视宏观经济政策,有的主张放宽对外贸易和投资限制,还有人觉得税太高、营商成本也不小。还有人关心腐败问题,或者说应该推进基础设施投资,还有人认为应调整产业结构,等等。但作者和他的同事认为,不能一股脑地都改革,而是要先改革最重要的地方。因为如果改革不对点子,政府就可能大费周章,结果却收效甚微。那么在这么多建议里面,哪些是最重要的呢?

这个问题的答案取决于我们用什么样的模型来看经济增长。有的人用“新古典主义模型”,他们觉得增长是靠物质资本和人力资本,所以要增加资本投入。有的人用“内生增长模型”,他们觉得增长是靠新技术的应用,所以要关注市场竞争和创新。有的人用“制度经济学模型”,他们觉得增长是靠产权和合同执行。有的人用“二元经济模型”,他们觉得增长是靠从农业等传统活动向现代企业和产业转型。每种模型都有自己的角度,强调不同的东西。

那么,我们应该采用哪个模型呢?作者在书中介绍了决策树的方法。它可以把一个复杂的问题分解成若干个简单的子问题,然后根据每个子问题的答案,沿着树的分支走到叶子节点,得到最终的结果。

这里首先要问的是,投资面临的障碍主要在供给方还是在需求方。如果是供给不够,就要问主要原因是储蓄少还是金融系统运转不良。如果是需求不够,就要问投资利润低是市场出了问题还是政府出了问题。如果是政府出了问题,那是税收高、腐败多,还是政策不稳定?如此等等。在决策树的每个节点上,我们可以用现实中的证据来检验不同的模型,然后选一个合适的,这样就会走向不同的方向。

这种思路虽然不能一下子锁定问题,但总可以缩小问题的范围。比如作者在研究南非经济增长时,政府往往关心一些传统问题,像技能短缺、宏观经济不稳、基础设施差、贸易不开放等。但作者认为,从南非经济的表现来看,这些不太可能是影响增长的主要因素。比如在南非,商人经常抱怨找不到高技能工人,很多人就以为技能短缺是一个主要问题。但实际上,南非经济增长最快的部门是技能密集型产业,比如金融业。所以拖累整体经济增长的主要因素,不可能是技能短缺。相反,作者的分析框架发现,低技能劳工成本高、大部分制造业竞争力差等等,才有可能是南非经济增长的主要障碍。

这种分析的特点在于,它不假设任何单一模型能适用于所有国家。作者在研究中美洲的萨尔瓦多时,发现用现代产业中的市场协调失灵,可以更好地解释该国的经济困境。而像资金不足,劳工技能低、成本高等等,都不能解释该国的低增长。比如说,萨尔瓦多有很多国外汇款,也能从国际市场上借到钱。所以问题不是钱不够,而在于要发展那些现代化、生产率高的产业难度较大。比如,如果没有飞往美国市场的航班,做菠萝罐头就不赚钱;但是如果没有足够的出口商,包括菠萝罐头厂,航空公司也不赚钱。这就出现了整体协调失灵。后来他们针对这些具体问题给出了建议。

这种分析思路认为,一个国家适用的模型不会永远不变。就算我们一开始选对了模型,政府也有效地解决了问题,接下来要用的模型也可能变化。比如说,当现代制造业中的市场失灵问题解决了,基础设施的问题可能就会变得更突出,或者技能短缺会成为更大的障碍。模型选择是一个动态过程,而不是一劳永逸的。

在这个过程中,对模型作验证是关键。也就是要求我们,要在各种模型和现实之间反复对比和矫正,才能找到最合适的模型,它包括四个环节:

一是验证关键假设。要知道,经济学模型里经常有隐含的假设,如果不仔细检查它们,实践中就可能出问题。比如在20世纪八九十年代的市场自由化热潮中,许多人认为,只要放开价格、打破市场限制,就能带来经济发展。但实际上,市场经济要以一系列社会、法律与政治制度为前提,包括产权要受到保护、合同要被执行、竞争要公平等等。在这些制度基础缺失或薄弱的地方,放开市场不仅不能带来预期效果,反而会起反作用。例如,苏联的国有企业私有化,就滋长了内部人和政治家亲信的力量,而未能带来有效率的市场。在发达国家,已经有了好的制度来支持市场,西方经济学家就觉得这是理所当然的。他们忽略了市场有效率背后的这些重要假设,结果带来了惨痛的教训。

二是验证运行机制。要确认模型描述的机制在现实中确实是起作用的。就拿“荷兰病”来说吧,这个模型说的是当一个国家突然发现大量自然资源,比如石油、天然气等等,反而会阻碍经济发展。为什么呢?因为发现这些资源会让该国货币升值,影响制造业的发展。而制造业通常是技术进步和创新的重要推动者,如果制造业受影响,经济发展也会受到阻碍。所以,要想用这个模型来分析一个资源丰富的国家,首先你得确认,制造业是不是真的在衰退。如果现实数据不支持这一点,那就得找其他解释。比如,有没有可能是因为找到了这么多资源,国内的精英开始争夺财富,导致社会不稳定呢?这就是另一种解释,但无论哪种,都需要数据支持。

三是验证直接含义。有些模型是以初始原理为基础构建的,在数学上很精妙,但并不符合现实。书中有这样一个故事。有一次,耶鲁大学的博弈论专家奈尔伯夫在以色列叫了一辆出租车。司机说不用打表,到了目的地给个比打表更便宜的价格。奈尔伯夫和同事觉得这样好,因为他们想到了博弈论:一到那儿,这司机也没得选,得接受他们愿意给的价钱,所以就上车了。结果到了地方,司机要价2500谢克尔,奈尔伯夫想还价到2200谢克尔。司机很生气,锁上车门,开车回到起点把他们扔下车,然后说:“看看你们的价钱能带你们去哪里?”这说明再巧妙的模型也得面对现实检验。你可能觉得你用理论都想得很清楚了,但现实总有变数,人不总是按照模型来行动的。所以,确认模型是否真的适用于现实,这点非常重要。

四是验证附带含义,也就是看模型的“副产品”是不是与观察到的结果相符。作者曾经研究过一个现象,为什么国际贸易多的国家,政府或者公共部门的规模通常也很大。这一点最早是耶鲁大学的政治学家卡梅伦注意到的。他认为大的公共部门其实是个“缓冲器”,当你跟别的国家有很多生意往来的时候,经济就容易受到外界影响,波动会比较大。但是如果你有大的公共部门,特别是社会保障之类的,就能缓解这些冲击。按照这个观点,作者进一步推论,一个国家如果其他经济波动因素较大,也会增加政府公共部门的规模,结果数据印证了他的猜想。这就是验证附带含义产生的成果。

总之,在作者看来,经济学之所以成为科学,就是因为有模型,并对这些模型进行验证。尽管作者认为,经济学进步不是垂直发展的,而是水平延伸的。它不是用新模型取代旧模型,而是借助新的模型,提供更适于解释某些情况的一些新维度,从而拓展了经济学的知识边界。这是它不同于自然科学的地方。但无论如何,当我们用模型来加深对现实的理解,并对现实进行改善的时候,经济学就成了一门实用的科学。

说到这儿,关于这本书的解读就接近尾声了,我们来回顾一下。

在第一部分,我们介绍了什么是经济学模型,它的作用和局限是什么。经济学模型是用来描述经济现象的简化结构,它通过抽取关键要素,忽略不必要的细节,来清晰地呈现经济运行的原理。经济学模型跟医学模型、建筑模型本质上没有区别,都是一种简化现实的方式。经济学模型可以用数学、图表或文字来表现,也可以用来解决实际问题。比如供求模型、一般均衡模型、囚徒困境模型等等,都是经济学家常用的模型。经济学模型既像寓言又像实验,它们都有自己的寓意和条件,也需要验证和推演。不同的经济学模型能阐释不同的道理,每个模型都有自己应用的范围和边界。

在第二部分,我们探讨了如何选择经济学模型来分析和解决问题。因为不同的模型有不同的适用范围,没有一个模型能解释所有的现象,我们要找到那些能反映主要因果关系的模型。我们可以通过决策树的方法,一步一步地缩小问题的范围,用数据来检验不同的模型。这样做的好处是,我们不会被固定在一个模型上,而是根据不同国家和不同情况灵活地选择模型,并且随着情况变化及时调整。我们要通过反复验证(包括验证模型的关键假设、运行机制、直接含义和附带含义),才能找到合适的、能够解决问题的模型。

除此之外,原书还探讨了模型和数学的关系、理论和模型的区别,以及经济学如何改进和发展等问题。作者认为,经济学运用数学(应该)是出于两个考虑——清晰和连贯,而不是为了追求“高大上”;他还指出,经济学界充满各种理论,比如增长理论、货币理论、契约理论、博弈论等等,但不要被术语欺骗,事实上每一种理论都不过是一些特定模型的集合,都必须结合具体条件审慎地应用;经济学家应该更加谦逊和开放,承认自己的局限性,与其他学科进行更多的交流和合作,才能推动经济学更好地发展。

最后,作者还对经济学家和普通读者各提出十点忠告,并体现了这样的观点:我们不能期待经济学提供普适性真理或放之四海而皆准的药方。因为社会生活的可能性太丰富了,很难用单一的框架来解释。但每个经济学模型都像一份局部地图,显示一部分山川河谷。把它们放在一起,经济学家的模型就是我们认识无穷无尽的社会经验的最佳指南。

好,以上就是这本书的解读。你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图;还可以点击右上角的“分享”按钮,把它免费分享给你的朋友;最后还附上了这本书的电子书链接,欢迎你去拓展阅读。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

经济学不是由单一模型构成的,而是由多元模型组成的。不同的模型适用于不同状况,每个模型都有自己应用的条件和边界。没有绝对普适的经济学模型。

-

经济发展没有一个固定的药方。因为不同国家在不同发展阶段,需要不同的解决方案,并根据条件变化不断验证和调整,才会取得良好的效果。

-

选择正确的经济学模型,就像修车一样。重要的是找出关键问题,反映主要的因果关系。当找到核心原因以后,只要修理坏掉的部分就行了。