《有闲阶级论》 徐玲解读

《有闲阶级论》| 徐玲解读

关于作者

索尔斯坦·邦德·凡勃伦(1857—1929),美国著名经济学家,制度经济学的创始人。

关于本书

《有闲阶级论》出版于19世纪的最后一年,也就是1899年,是凡勃伦一生最重要的代表作。这本书一问世,立即造成轰动,据说当时的西方知识分子人手一册。当时西方资本主义正处于野蛮生长阶段,出现很多丑陋与不公现象。凡勃伦认为,居于经济学正统地位的新古典学派一味为资本主义辩护,毫无反思能力。这本书实际上是对当时作为“有闲阶级”的大资本阶级提出的尖锐批评。

核心内容

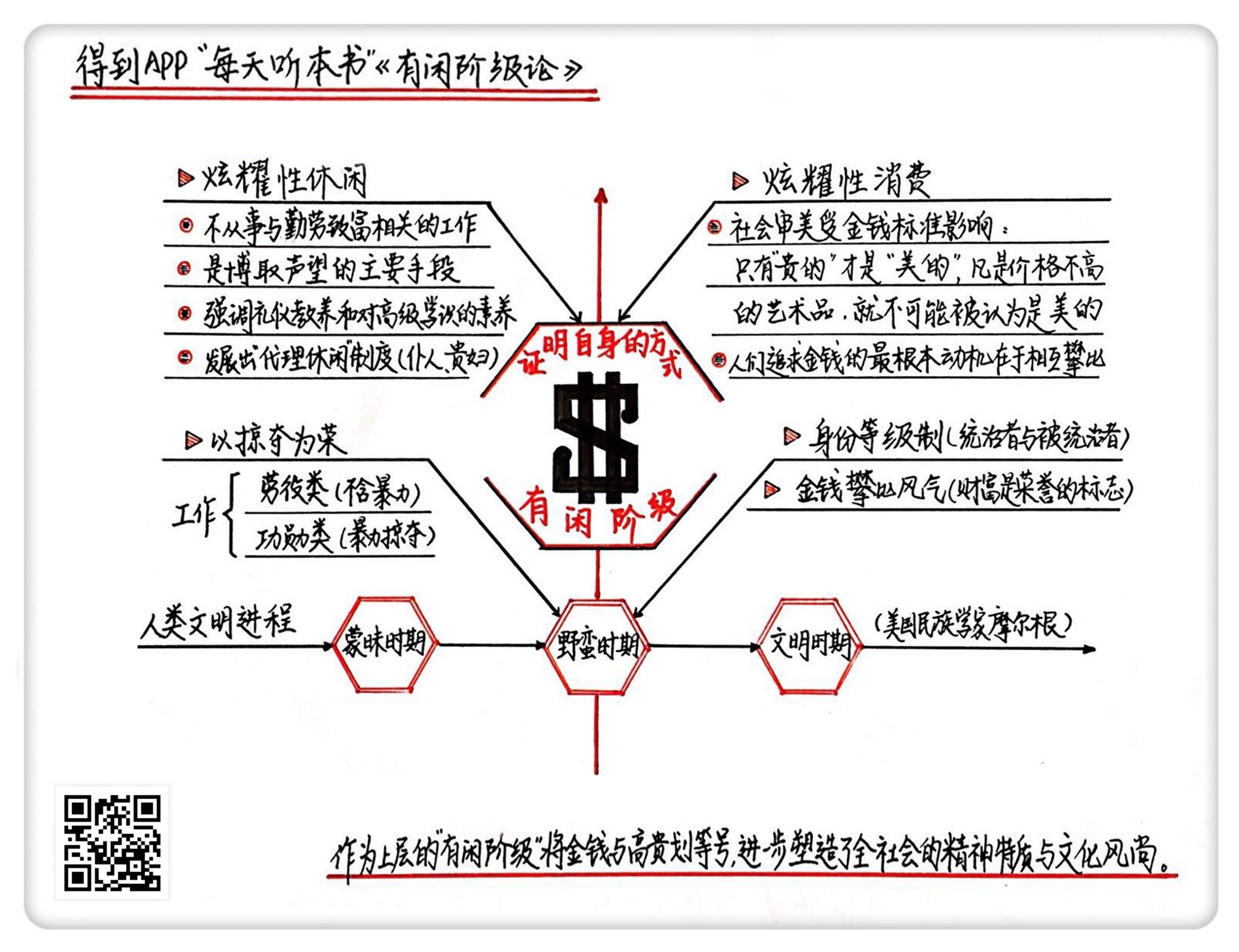

一、有闲阶级起源于野蛮时期,这个时期的典型文化特征是以掠夺为荣、身份制和金钱攀比风气。

二、有闲阶级用“炫耀性休闲”的方式来证明自身,而同一阶级的女性被当作是“代理休闲”的工具,被剥夺了工作本能。

三、社会的审美观深受金钱标准的影响,凡是价格不高的艺术品,就不可能被认为是美的。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《有闲阶级论》。这本书的中文版大约21万字,我会用大约20分钟的时间为你讲述这本书的精髓:从传统社会到现代社会,作为上层的“有闲阶级”是如何塑造全社会的生活方式、精神特质和价值追求的。

所谓有闲阶级,其实就是指一个社会中的上层阶级。这里的有闲,并不能按字面理解为有闲暇时间,而是指脱离了劳役性工作。也就是说,上层阶级可能看上去很忙,但他们从事的活动都是非劳役性质的,比如政治、战争、宗教信仰、运动竞技等等。下层阶级呢,就只能从事各种劳役性工作,比如耕种、制作、家务、服侍等等。其中的最大区别就是,非劳役性工作不直接从事生产,它是带有功勋和荣誉性质的;而劳役性工作直接生产社会必需品,它被认为是不体面的和卑贱的。

作者认为,人类社会中的有闲阶级,是和掠夺性文化以及私有制一同出现的。私有制导致了个人之间的金钱攀比,每个人都想在与其他人的财力比拼中,获得较高的等级排名。当这种风气蔓延开来,一个人能否获得社会尊重的唯一决定性依据,就是占有多少财富。有闲阶级为了证明自身地位的尊崇,就将炫耀性休闲和炫耀性消费作为自己的生活方式。上层阶级这种将金钱与高贵画等号的做法,进一步塑造了全社会的生活标准、审美趣味和文化风尚,让它们统统变成金钱的附庸。

这本书的作者凡勃伦,是19世纪美国著名经济学家,制度经济学的创始人。《有闲阶级论》出版于19世纪的最后一年,也就是1899年,是凡勃伦一生最重要的代表作。这本书一问世,立即造成轰动,据说当时的西方知识分子人手一册。当时西方资本主义正处于野蛮生长阶段,社会上出现很多丑陋与不公现象。当时处在经济学正统地位的是新古典学派,凡勃伦认为,他们只知道为资本主义辩护,毫无反思能力。《有闲阶级论》这本书实际上是对当时作为有闲阶级的大资产阶级提出的尖锐批评。

这本书的论述中,还引申出了一个你可能听说过的经济学定律,这就是“凡勃伦效应”。它是指,某些商品的定价越高,就越容易畅销,因为这能够满足人们炫耀性消费的心理,这实际上颠覆了传统经济学的理性消费理论。

介绍完这本书的基本情况,那么下面我就为你来详细讲述书中内容。这本书主要讲述了三个重点内容:

第一,有闲阶级起源于野蛮时期,这个时期的典型文化特征是以掠夺为荣、身份制和金钱攀比风气;

第二,有闲阶级用炫耀性休闲的方式来证明自身,而同一阶级的女性被当做是代理休闲的工具,被剥夺了工作本能;

第三,社会的审美观也深受金钱标准的影响,凡是价格不高的艺术品,就不可能被认为是美的。

下面我们就先来说第一点,有闲阶级起源于野蛮时期,这个时期的典型文化特征是以掠夺为荣、身份等级制和金钱攀比风气。

按照美国民族学家摩尔根的分类,根据生存技术的进步,人类的文明进程可以分为三个时期,分别是蒙昧时期、野蛮时期、文明时期。蒙昧时期是人类社会的幼稚期,那时私有制没有占据社会主流,阶级还没有形成,工作没有高低贵贱之分,人类普遍崇尚和平。当然了,并不是说蒙昧时期的人类就没有相互争斗,而是说那时还没有发展出一种普遍好战的社会倾向,不会凡事都用争斗的方式来解决,也不会用掠夺性思维来做价值评判。这是蒙昧时期与后来的野蛮时期最重要的区别。

当蒙昧时期结束,人类就进入野蛮时期。这个时期的典型文化特征是:以掠夺为荣、身份等级制和金钱攀比风气。先来说第一个特征,以掠夺为荣。人类工作在这个时期渐渐分化成了两类:一种是“劳役类”,这类工作不含暴力成分,比如采集、种植和烹饪。它被分派给所有女性以及身体较差的男性,被认为是从属性的、不体面的和卑贱的。另一种是“功勋类”,这类工作其实就是暴力掠夺,最典型的代表是狩猎和战争。这类工作被族群中身体强健的男性所垄断,被认为是有价值的、荣誉的和高贵的。

事实上,西方文明中关于荣誉的最初含义,就是和成功的杀戮与侵占行动联系在一起的。各种象征荣誉的徽章和勋章,其实是对杀戮与侵占行动的公开嘉奖,它们体现的是战利品的大小或者级别。这种做法在现代社会还能看到一丝残留,比如在各种竞争性活动中,仍然对获胜者颁发纹章、奖牌、勋章等,来作为荣誉的证明。以上说的就是野蛮时期的第一个特征,以掠夺为荣。

下面来说第二个特征,身份等级制。在掠夺性文化之下,拥有暴力优势的人自然成为统治者,其他人则成为被统治者,人类社会就开始出现身份等级制。人与人之间的基本关系,从蒙昧时期的互助合作,变成了统治与服从,也就是上与下、尊与卑、主与奴的关系。女性最没有暴力优势,从整体上沦为男性的私产,在任何阶层中都处于从属地位。作为对比,根据人类学家的考察,处于蒙昧时期的原始部落并不存在男性占有女性的习俗。

由于统治阶层本质上是凭借暴力起家,好战倾向也就在统治阶层中体现得最为明显。在欧洲各国,世袭贵族明显比普通人更具有尚武精神,比如曾经非常流行的决斗制度,就是贵族阶层高度好战的表现。现代社会中,大部分人已经丧失了尚武精神,但尚武精神以另外一种形式保持了下来,那就是体育竞赛。作者认为,体育竞赛的精神就是凶暴与狡诈,这是野蛮时期掠夺性文化残留在现代社会中的痕迹。在现代教育体系中,越是培养精英阶层的高等级学府,越重视体育竞赛,这也体现了尚武精神在上层阶级中的保留。以上说的就是野蛮时期的第二个特征,身份等级制。

下面来说第三个特征,金钱攀比风气。在掠夺性文化和身份等级制下,是如何兴起金钱攀比之风的呢?在野蛮时期的初级阶段,杀戮与侵占通常是一个社会中财富的重要来源。这时候,财富被看做是一次成功掠夺行动的战利品,所以,一个人拥有财富,就可以证明自己在暴力上的优势,这是荣耀和高贵的。

随着人类文明的演进,进入野蛮时期的高级阶段,以赤裸裸的暴力来夺取财富的机会越来越少,以制度安排来实行财富分配逐渐成为社会的常态。但是,将财富作为荣誉证明的价值观念却一直保留了下来。通常,人们看不起“暴发户”而更敬仰“世家子弟”,就是因为暴发户可能仅仅意味着运气好,而世家子弟就是高贵的,这种高贵跟他家族财产的掠夺性有关。

随着财富取代暴力作为荣誉的标志,财富的多少,也就直接代表了一个人拥有的竞争优势和取得的社会成就,最终决定了一个人能否博得社会尊重,而且是唯一的决定性依据。因为赢得社会尊重是人之所以为人的基本诉求,所以就不难理解,为什么每个人都不得不拼尽全力,力争在财富竞赛中获得一个拿得出手的名次。这就是野蛮时期的第三个特征,金钱攀比风气的根本来源。

上面就是为你讲述的第一个重点,有闲阶级起源于野蛮时期,这个时期的典型文化特征是以掠夺为荣、身份等级制和金钱攀比风气。

接下来我们来说第二个重点,有闲阶级用炫耀性休闲的方式来证明自身,而同一阶级的女性被当做是代理休闲的工具,被剥夺了工作本能。

前面我们讲到了,这本书里定义的有闲或者休闲,并不是指无所事事。它同样被认为是一种工作,只不过这种工作一定要和直接的生产劳动无关。一个有身份、有地位的体面绅士,只能从事政治、战争、宗教信仰、学术研究、运动竞技等非劳役性工作。而他从事这些工作的目的,一定不能和勤劳致富直接相关,否则就会被认为是有失体统。这种炫耀性地不参加生产劳动的做派,就叫做炫耀性休闲,它被认为是财力雄厚的标志,也是有闲阶级博取声望的重要手段。

在炫耀性休闲的要求下,有闲阶级特别强调礼仪教养和对高级学识的素养。这一方面是因为,礼仪和高级学识本身是没有生产性的,甚至是明显无用的,比如,各种高档消费品的鉴别和特定的使用姿势,赛马等贵族运动的竞技技巧,已经不再使用的古典语、玄学、韵律学知识,等等。这些事情本身被认为是高贵的和荣誉性质的。另一方面,也是更重要的原因,是无论拥有良好的礼仪教养,还是具备渊博的学识,都需要消耗大量的时间和金钱来做反复训练。也就是说,拥有教养和学识的真正价值在于,它可以证明一个人享有的休闲生活。

当这种炫耀性休闲进一步发展,就成了高贵人士绝对不可以去做劳役性的工作,因为那是卑贱的。历史上甚至出现了一些类似于“饿死事小、失节事大”的极端例子。比如波利尼西亚地区的某些酋长,如果侍从不在身边,他们宁愿挨饿也不用自己的双手把食物送到嘴里。还有一位欧洲的国王,他在烤火时,为他专门移动座椅的侍从刚好不在场。火势越来越大,但因为他是国王,他的神圣之躯决不能亲自搬动座椅,最后这位国王竟然因为炉火导致的高温而死去。

从这两个例子也可以看出,炫耀性休闲的最突出特征,就是发展出了一种代理休闲制度。这是指,作为有闲阶级的体面绅士,仅仅他个人是有闲的还远远不够,他还必须拥有一大批专门为自己提供私人服务的贴身奴仆。这些奴仆除了专门服侍他之外什么都不干,当然也不能从事生产性劳动,因此也可以说是有闲的。这种私人奴仆的有闲生活就叫做代理休闲,唯一目的是体现主人的无上尊荣。在外人面前,这些奴仆必须表现出极其得体的举止,同时对客人保持一种礼数周到但冷漠疏离的态度,以证明主人的高贵。典型的例子,比如那些训练有素的英式私人管家,或者《红楼梦》里那些锦衣玉食的贴身大丫头。

不过,贴身奴仆只是从事代理休闲的其中一类,还有更为重要的一类人,就是有闲阶级的女性,也就是通常所说的贵妇。表面上看,贵妇比奴仆的社会地位高出很多,但实际上贵妇并不是自己的主人,仍然是男性的私人财产。无论愿不愿意,贵妇都必须为她的家庭执行代理休闲的任务,而这也是她唯一被允许做的工作。换句话说,贵妇们整日无所事事地光鲜生活,其实是被强迫休闲的无奈选择。

由此发展出的对女性的社会评价标准是:一个有身份的女性,越是让自己在一切实用活动中都处于无能状态,就越能显示出家庭的高贵,也就是一个越合格的“家庭装饰品”。社会公认的女性之美,从古典的充满活力、四肢强壮的健康形象,变为了身段纤细、弱不禁风、生活不能自理、永远只能等待骑士来拯救的病态形象。相应的,对女性着装的要求,比如长发、长裙、紧身胸衣、高跟鞋等等,目的就是提高女性的可观赏性,同时让她们的自由行动受到限制,无法从事一切有用的劳动。至于这样穿着起来是否舒适,从来不在考虑范围之内。

在现代西方社会掀起的女权运动中,最早提出的口号是“解放”和“工作”。当时很多人就不理解,认为这些中产阶级以上的女性,天天养尊处优,十指不沾阳春水,也不缺丈夫的关爱和体贴,还有什么不满足的?但这正是女性觉醒的标志,她们充分意识到代理休闲这一角色,只是表面上的享受、实际上的牢笼。所谓“解放”,就是要突破这个牢笼,通过真正有意义的工作,重新定义自己的价值。

上面就是为你讲述的第二个重点,有闲阶级用炫耀性休闲的方式来证明自身,而同一阶级的女性被当做是代理休闲的工具,被剥夺了工作本能。

接下来我们来说第三个重点,社会的审美观深受金钱标准的影响,凡是价格不高的艺术品,就不可能被认为是美的。

有闲阶级用于证明自身的方式,除了上面说的炫耀性休闲以及派生出的代理休闲,还有另外一种重要手段,就是炫耀性消费。简单说,炫耀性消费的理念就是,高档商品本身是名贵优雅的,消费它的人自然也是高贵的;而廉价商品本身就是低贱庸俗的,消费它的人自然也是低人一等。西方有句谚语叫做 A cheap coat makes a cheap man,翻译过来就是“衣贱令人贱”。

什么是高档商品呢?一件东西从自然属性上来看是好的和美的,这是远远不够的,它必须还要具备一项属性,就是贵的。也就是说,高档商品必须同时具备美的和贵的两种属性。但是,由于什么是贵的是一目了然的,而什么是美的,很大程度却是仁者见仁智者见智的事情,于是最后的实际判断标准就是,只有贵的才是美的,廉价品绝对不可能是美的。

一个最典型的例子是铝制品和银制品的地位起落。在刚刚发现金属铝的时候,由于冶炼技术非常落后,成本高昂,因此铝的价格比银贵出许多。那时候,大家公认铝制品比银制品更加美观,欧洲贵族以能用上铝制品为荣。当时的法国皇帝拿破仑三世,常常大摆宴席,餐桌上的用具几乎全是用银制成的,唯有他自己用的那一个碗是铝制品。后来发明了高效的电解铝技术,并且人们也发现,用于炼铝的铝矾土储量丰富,于是铝大规模生产,一下子从贵金属变成了贱金属。这时候,人们重新认为,只有手工银制品才是美的,机器制造的铝制品则俗不可耐。这足以说明,人们眼中的美,本质上只不过是高价带来的满足感。

反过来说,为什么仿制品或者说赝品会让我们觉得反感?表面上看,一件艺术品之所以很贵,是因为它具有无可替代的美学价值。但是,一些仿制品也可能做得非常逼真,不仅肉眼看不出差别,甚至连仪器检测都未必能准确判断。不过,一旦某件仿制品被指认出来,它的美学价值就会一落千丈,人们认为它根本就是不美的。这仅仅是因为,仿制品意味着是廉价的。我们前面说了,在炫耀性消费的观念下,廉价的东西绝不可能被视为美。

至于花卉或者动物这些纯粹自然的东西,本来无所谓美丑,却仍然被金钱标准严格划分出了等级。比如,那些随处可见、极容易成活的花卉,即使再美丽也无缘成为名贵品种。就动物来说,像猪、牛、羊以及各种家禽,这类具有实用性质、为营生目的而驯养的动物,不可能被认为具有美感;而像狗、猫、骏马、鹦鹉等等,这类用于炫耀性消费的动物,则自然而然被认为是美的。

在暗含的金钱标准之下,有些关于美的定义,显得有些荒唐可笑。比如骑马时,什么才是高雅的骑马姿态?就美国的有闲阶级来说,他们一贯以英国有闲阶级的品位和审美为准绳,因此,高雅的骑马姿态一定是保持英式的小步而窘促的乘骑步伐,而不是快马扬鞭地飞驰。那么,这种特别的英式乘骑姿势是怎么来的呢?原来,最晚到19世纪以前,英国的道路一直泥泞不堪,无法让马以舒展的步伐自由驰骋,骑马的贵族不得不采用一种小步窘促的步伐以保持身体平衡。而美国的有闲阶级将这种乘骑姿态搬到广阔的西部平原上用,就显得十分可笑了。

上面就是为你讲述的第三个重点,社会的审美观深受金钱标准的影响,凡是价格不高的艺术品,就不可能被认为是美的。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了,下面来简单总结一下今天为你分享的内容。

第一,有闲阶级起源于野蛮时期,这个时期的典型文化特征是以掠夺为荣、身份制和金钱攀比风气。人类工作分化成了劳役类和功勋类两种,有闲阶级就是专门从事功勋类工作的上层阶级。功勋类工作带有掠夺性质,最开始是狩猎、战争等暴力掠夺的形式,后来发展成一种歧视性的金钱攀比制度。

第二,有闲阶级用炫耀性休闲的方式来证明自身,不仅自己不直接参与劳役性质的生产劳动,还拥有一批同样不直接从事生产、专门服侍自己的私人奴仆。而同一阶级的女性被当做是代理休闲的工具,她们不被允许从事任何有意义的工作,而只能通过无所事事、养尊处优的生活来证明家庭的高贵。

第三,社会的审美观深受金钱标准的影响,只有贵的才是美的,凡是价格不高的艺术品,就不可能被认为是美的。我们之所以对仿制品感到反感,不是因为它们客观上不美,而是因为它们价格低廉。除了艺术品,就连本来无所谓美丑的自然事物,比如花卉或者动物,都被金钱标准严格划分出了等级。

最后总结一点,这本书指出,人们追求金钱的最根本动机在于相互攀比。每个人都竭尽全力,希望在财富竞赛中夺得一个较高的等级排名。这也就意味着,无论社会总财富如何增长,也无论这些财富分配得多么公正,都无法从根本上提升每一个人的幸福感。因为我们每个人实际想要的,是比别人分到更多。这可能是现代社会面临的一个最大悖论。

撰稿:徐玲 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

-

有闲阶级起源于野蛮时期,这个时期的典型文化特征是以掠夺为荣、身份制和金钱攀比风气。

-

有闲阶级用炫耀性休闲的方式来证明自身,同一阶级的女性被当做是代理休闲的工具。她们不被允许从事任何有意义的工作,而只能通过无所事事、养尊处优的生活来证明家庭的高贵。

-

社会的审美观深受金钱标准的影响,只有贵的才是美的,凡是价格不高的艺术品,就不可能被认为是美的。