《断层线》 秉火氏解读

《断层线》| 秉火氏解读

关于作者

本书作者拉古拉迈·拉詹是麻省理工学院的博士,芝加哥大学商学院的金融学终身教授。在2008年金融海啸后,他被冠名为“厄运预言博士”,被认为是经济学界少数几位敏锐捕捉到宏观经济即将爆发危机的经济学家。

关于本书

这是一本深度解析2008年全球金融海啸爆发原因的经济学著作。与同类书籍相比,这本书并没有满足于对经济危机后的政府和金融机构批判或指责,而是意在挖掘出导致经济危机的根本矛盾。通过对这些矛盾的细致分析,作者希望可以为“后危机时代”的经济复苏和经济发展提供借鉴和参考。

核心内容

如果想要避免重蹈2008年金融海啸的覆辙,我们就要从弥合经济世界的断层线开始做起。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《断层线》。这本书中文版大约26万字,我会用大约24分钟的时间,为你讲述书中精髓:如果想要避免重蹈2008年金融海啸的覆辙,我们就要从弥合经济世界的断层线开始做起。

2008年,美国两大房地产信贷巨头房地美和房利美申请破产保护。房地产投资泡沫的破裂,拉开了全球金融海啸的序幕。这场经济危机在短时间内就肆虐全球,重创了世界几乎所有的经济体。与此同时,经济危机的出现也让经济学界活跃起来,经济学家们纷纷投入到对这次经济危机的研究当中,解读经济危机的著作也层出不穷。

有学者把金融海啸的责任一股脑推到了华尔街精英身上,也有学者把凯恩斯主义和泡沫经济的论调重新搬出来。这其中虽然有一些精彩的观点,但是说到底,这些著作都是在经济危机爆发后,针对已经出现的问题所做出的分析和论证。那么,受到经济危机破坏的实体经济应该如何才能走出阴影呢?在未来,我们如何预测和规避新的金融风险呢?这些更实际的问题急需有人来回答和解决。

所以,一本可以切中金融海啸要害,可以从根本上让人们了解经济危机的著作就成为了“后危机时代”的硬通货。而我给您解读的这本《断层线》就是其中的佼佼者。本书的作者借用了一个地质学的术语——断层线,来比喻诱发经济危机的原因。那么,书名《断层线》究竟是什么意思呢?

原来在17世纪的时候,地质学家观察到发生过地震的地层会出现带状的扭曲和断裂,地质学家就把这种地貌称为断层线。长期以来,人们一直认为这些断层线都是地震震后的证据。但是直到20世纪,地质学家才认识到断层线其实是导致地震的诱因。这种因果关系的颠倒,让人类错过了很多次对地震提前预报的好机会。

本书作者注意到在经济生活中也有类似的断层线,而且同样被经济学家刻意忽视了。他指出,在经济世界中存在着低收入者和高收入者,穷国和富国的概念,由于在财富地位和发展阶段上存在差异,不同经济群体就会在投资理念和发展方向上出现矛盾,比如贫富分化就会加剧不同收入群体的裂痕。如果这些矛盾没有及时地解决,就会在不同经济群体之间酝酿出断层线,把原本是一个有机整体的经济共同体撕扯成为相互隔绝的孤岛,使经济世界变得动荡不安。如果我们可以更早注意到这些断层线,就能精准掌握宏观经济的发展脉络。所以,作者认为,之前经济学家在危机后经常谈到的泡沫经济、次贷危机等都只不过是断层线震荡后的表现,弥合断层线才是规避风险的最佳手段。

好了,说到这里,我也应该介绍一下《断层线》的作者了。本书的作者叫拉古拉迈·拉詹,他是一位印度籍经济学家,同时他也是麻省理工学院的博士,芝加哥大学商学院的金融学终身教授。在2008年金融海啸后,他被冠名为“厄运预言博士”。为什么要这么称呼他呢?原来早在2005年的时候,美国中央银行,也就是美国联邦储备委员会召开了一次会议,会议专门表彰美联储主席格林斯潘十多年来的贡献。一般像这种会议,基本都是精英人士的联谊会。可是在会场上,拉古拉迈·拉詹很不合时宜地拿出自己的论文,并在会场上发出警告,他说:“金融体系中的风险水平有潜在危险。”不过,会场上的大多数人都没把他当回事。他的一声呐喊被众人的嘲笑湮没了。可是谁都没有想到,这次会议结束还不到3年,美国就爆发了次贷危机。血一般的教训证明了拉古拉迈·拉詹非凡的洞察力。在金融海啸后,他成为了经济学界的宠儿。于是,他凭借对金融危机的精准预言,写了这本《断层线》,并于2010年出版,顿时风靡世界。

好了,介绍完这本书的基本概况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中内容。

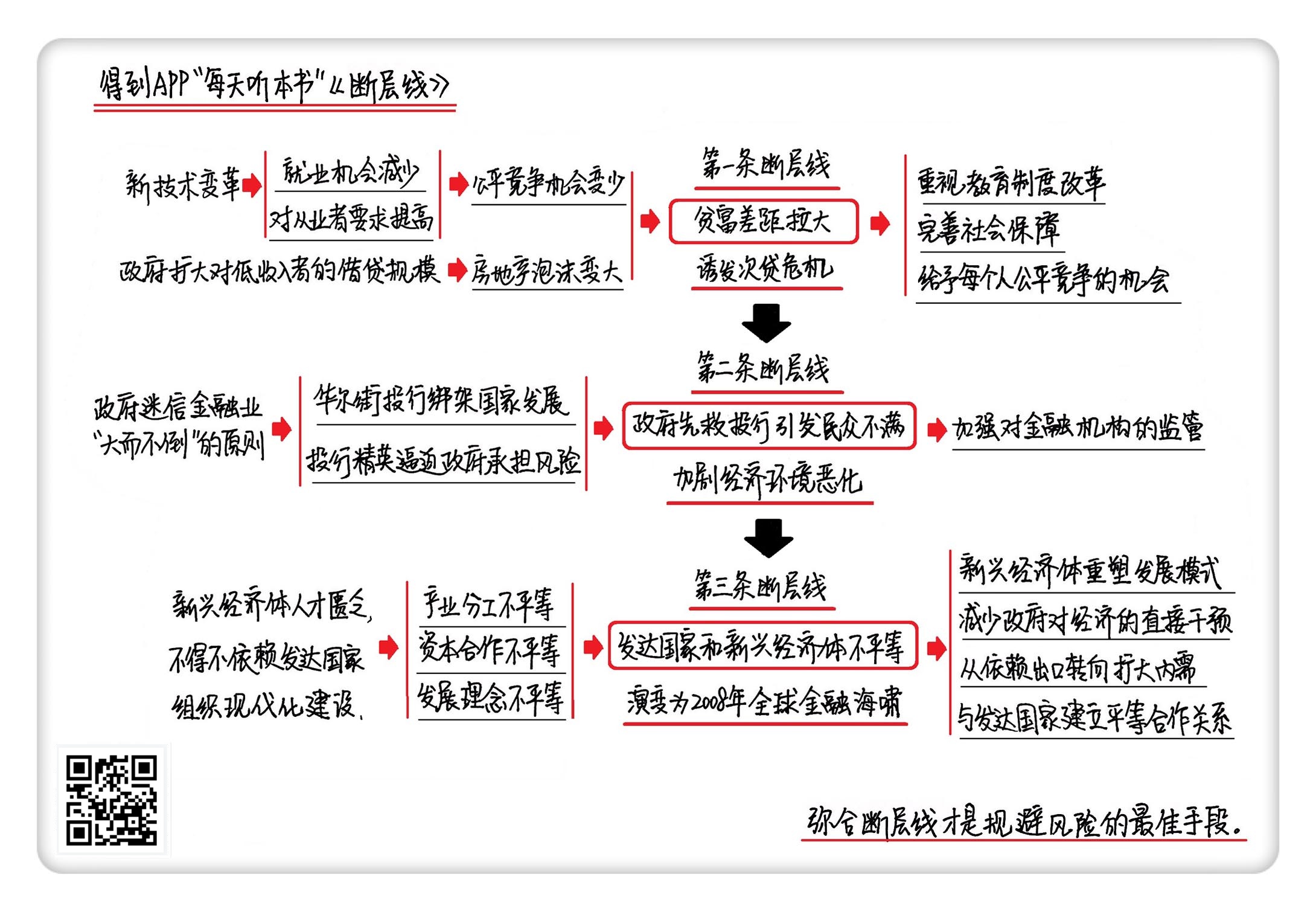

这本书主要讲述了三个重点内容:第一个重点,是新技术变革推动了经济发展,但也导致了贫富分化的拉大,将美国经济撕扯出第一条断层线。这是所有经济危机的本源;第二个重点,是金融海啸后,政府的策略失误加剧了经济危机的蔓延和发展。这是经济危机后,酝酿出的第二条断层线;第三个重点,是发达国家和新兴经济体的不平等,这是第三条断层线,也是它引发了全球金融海啸。

好,我们就先来解读经济生活的第一条断层线:新技术变革推动了经济发展,同时导致了贫富分化的拉大。在这条断层线的两边,一边是凭借技术变革创造出财富奇迹的行业新贵,而另一边则是因为产业升级,被竞争淘汰掉的低收入者。两者在财富地位的裂痕形成了第一条断层线。那么,这条断层线是怎么产生的,又是如何诱发次贷危机的呢?

首先,新技术革命推动了社会进步,但也加剧了社会竞争,从而导致公平竞争的机会变少了。在人类产业发展历程中,几乎每一次技术变革都会造成新旧产业交替、行业破产重组、社会动荡等问题。但是一般来说,经过一段时间发展后,新产业的发展就会提供更多的就业机会,从而将之前的失业者逐步消化掉。

比如说,第二次产业革命时,电气产业和石油业冲击了蒸汽时代的煤炭业,使得大批煤炭工人失去了工作,但是这两大行业很快催生出远比蒸汽时代更精细的行业分工,就像是在石油业基础上崛起的汽车业,这个新行业不仅提高了人们的生活质量,还为社会提供了充分的就业机会。

但是最近20年,以互联网为代表的新一轮技术变革却和之前的任何一次产业革命都有很大区别:第一,新产业没有催生出更多就业机会,反而还把过去的行业淘汰掉了。在以前为了制造一辆汽车,需要多个工业国的技术支持和几十万产业工人的协作,现在互联网公司开发出的一款拥有上亿用户的产品也许只需要几个产品经理和程序员就可以完成。所以,以互联网为代表的新兴产业可以提供的就业窗口非常小。另外,很多互联网开发出的财务、法律咨询等软件,可以承担过去上百个会计师和律师才能完成的工作量。原本可以给社会提供足够多就业机会的行业被新产业彻底颠覆了。

第二,新产业对从业者的职业素养有更高的要求。书中提到在20世纪80年代前的美国,一个人完成高中学业后,就可以找到一份体面的工作,但是现在大学毕业生也只能做一个办公室文员了。所以在这种大环境下,美国不同阶层的竞争也日趋激烈,不过美国低收入家庭是无力支付高昂的大学学费的,这就等于给底层民众的头顶上安装了一块天花板,使他们被牢牢固定在社会中下层。社会上下流动的窗口被收紧了,下层民众没了指望,贫富分化就从动力变成了压力。断层线的裂痕也就越来越大。

其次,美国政府没有及时解决公平竞争的社会问题,反而扩大对低收入者的借贷规模,从而让房地产的泡沫越吹越大。新技术的变革让美国社会贫富差距快速地增大,为弥合这条断层线,联邦政府在2001年9·11事件后搞了一个“美国特色扶贫项目”——扩大对家庭的借贷,特别是贷款给低收入家庭。这就等于变相给低收入者手里发钱,刺激他们消费,从而拉动美国社会经济发展。但是,天下没有白吃的午餐,低收入者的贷款早晚要连本带利还给银行。低收入者想与其用这些钱去搞教育投资,不如拿着贷款去炒房地产。结果一笔笔没有信用保障的贷款进入了房地产业,增加了这个行业的投资泡沫,从而诱发了金融海啸。

拉古拉迈•拉詹告诉你,因为技术革命的推动,高收入者和低收入者之间因为贫富分化的扩大形成财富断层线,并最终以次贷危机的形式表现出来。如果要避免像2008年金融海啸那样的经济灾难发生,政府就必须改革教育制度,完善社会保障,给予每个人公平竞争的机会,在被断层线撕扯开的富裕岛屿和贫穷大陆之间再一次建立起桥梁,让整个社会恢复上下的流动性,重建每个人对经济生活的信心。

总之,《断层线》这本书指出产业革命的快速发展掀起了激烈的社会竞争,这使低收入者被挤压到社会边缘,无法享受到新兴行业创造出的发展红利,贫富分化的扩大导致断层线的产生,最终诱发了次贷危机。政府单纯动用经济杠杆是不足以弥合这条断层线的,重要的是要从教育和社会保障等多方面恢复社会流动性。好了,上面为你讲述的是第一条经济世界的断层线。

下面,来为你解读第二条断层线:金融海啸后,政府的政策失误加剧了经济危机的蔓延和发展。这条断层线的两边,一边是美国联邦政府一系列很糟糕的救市政策,一边是在危机阴影下奋力挣扎的企业和民众。在金融海啸刚刚爆发的时候,政府只想着维护金融寡头的利益,先救助捅了篓子的华尔街投行,可是同时,实体经济濒临破产和高失业率等问题还在继续蔓延。那为什么联邦政府在危机爆发后先救助华尔街投行,而没有顾及到制造业和失业者呢?这里有两点原因。

第一个原因,是政府迷信金融业“大而不倒”的原则,所以才导致了华尔街投资银行绑架国家发展的局面。所谓大而不倒,就是说金融业是所有产业发展的风向标,所以一些大型的金融机构一旦出现破产危机就会让国民经济丧失发展的信心。这种理念起源于20世纪30年代的大萧条时期。当时华尔街的股市大崩盘让美国一夜之间就倒闭了9000多家银行,甚至还出现全国银行集体“休假”的灾难性局面。金融机构雪崩式的破产波及到了实体经济,最终导致美国上百万人失业。所以美国政府从大萧条中得出了一个错误的结论,他们认为只要在危机爆发时先挽救金融业,就可以阻止危机冲击到实体经济,避免多米诺骨牌的一连串倒下。从那以后,金融界只要出现任何的风吹草动,政府出手救市就成了一种政治正确。

但是,联邦政府没有注意到的是,银行的倒闭也遏制了猖狂的股票投机活动,让国内投资回归理性,使大笔资金重新回到制造业。在随后的二战中,美国为盟国提供了大量军费和战略物资,还送给日本两颗原子弹。这都是美国强大的实体经济和上百万的产业工人的贡献。而美国的金融业一直到20世纪50年代初才恢复到大萧条前的水平。在这个过程中,金融业的缓慢复苏并没有干扰美国走向强大。回来再看2008年的金融海啸,因为政府盲目救市,金融业的泡沫没有被完全挤压出来,实体经济也没有因为财政政策的刺激有丝毫起色,反而还加剧了社会舆论对政府的不满。

第二个原因,是华尔街投行的精英们也利用了政府对大而不倒的迷信,在危机爆发后要挟政府,逼迫政府承担风险。在抓住了政府害怕金融机构破产这个小辫子后,金融业就会进一步纵容自己的不负责和冒险倾向。特别是华尔街的精英,他们认为赚到算自己的,自己捅了篓子,赔了也会有政府买单,正因为抱着“有风险,靠政府”的想法,才会在风险投资中更加铤而走险,以至于把国家经济底牌都放到了赌桌上。政府在被逼无奈之下,不得不就范,在危机后,继续给华尔街精英提供资金支持。

拉古拉迈·拉詹指出政府对于银行业的过度依赖和对大而不倒的迷信导致政府在危机后昏招连连,加剧了经济环境的恶化,从而形成了经济生活中的第二条断层线。如果要弥合这条断层线,就必须重新定义政府的职能,重塑政府的信誉。

首先,政府必须理解到没有任何一家企业可以凌驾在市场经济优胜劣汰的规律之上。如果政府为了稳定经济,刻意去扶持任何一家金融机构,就会破坏市场经济公平竞争的原则,在一定程度上也让国民经济丧失了新陈代谢的能力。其次,如果要避免大而不倒,企业绑架国家的局面,政府就应该加强对金融业的监管,把金融机构的业务压缩到可控范围内。

总之,因为政府害怕金融业破产会冲击到实体经济,所以在金融危机后盲目扶持一些濒临破产的金融机构。结果,不但没有把经济危机控制在有限范围内,还加剧了民众对政府的不满。所以,政府必须认识到任何一家金融机构都有可能倒闭。一两家没有经营希望的金融企业,它们的破产不可能动摇整个国家经济发展的根基。政府越是担心金融业可能会掌控国家的经济命脉,对金融机构的监管就越要严格规范。好了,上面为你讲述的是第二条经济世界的断层线。

最后,来为你解读第三条断层线:发达国家和新兴经济体的不平等。这条线的两边,一边是以美国和欧洲为代表的发达国家,一边是近年来风头正盛的新兴经济体,比如印度和巴西。两者在世界经济地位的不平等导致了断层线的出现,并使金融海啸波及到全世界。那么,发达国家和新兴经济体同在国际经济舞台上,为什么会出现不平等的问题呢?这第三条断层线又是如何形成的呢?

为了弄清这个问题,我们必须先要了解发达国家和新兴经济体本质差距到底是什么。是发达国家资金更充足,技术设备更先进或者基础设施更完善吗?我们不妨做一个假设:如果你有超能力,可以把美国所有的工厂、基础设施还有银行全都搬到非洲最穷的国家津巴布韦,这样一来能改变津巴布韦贫穷落后的局面吗?美国会不会因为一无所有而衰落呢?

答案是否定的。因为不久你会发现,放在津巴布韦的先进设备只会生锈报废却生产不出一笔财富,而美国的工程师、科学家和银行家依然会在一无所有的情况下再造一个美国。所以,本书的作者拉古拉迈·拉詹就引用了一位诺贝尔经济学奖的获得者罗伯特·卢卡斯的观点:新兴经济体与发达国家的差距归根到底还是人的差距,新兴经济体缺少组织现代化建设的人才。人才的匮乏,使新兴经济体缺少底层的创新和发展动力。于是新兴经济体不得不依赖发达国家来组织现代化建设。这种依赖也就造成两者之间的不平等,它的表现有三点:

第一点,是产业分工的不平等。发达国家的很多跨国企业在高速发展的时候,苦于劳动力的不足,会把部分业务外包给有充足廉价劳动力的新兴经济体。所以很多新兴经济体都存在这样的产业群落,他们从产业链最末一环做起,做的无非是终端组装或者产品贴牌的工作,核心技术始终无法掌握。比如,印度就存在一种服务外包公司,他们每天的工作职责就是承接跨国公司的电话客服工作。这些外包公司随时都会因为发达国家产业的动荡和起伏走向灭亡。

第二点,是资本合作的不平等。一般来说发达国家在进行产业投融资时,都会重视资本的透明度,企业发展过程中每一笔资金都会有清晰的投资者背景介绍和发展规划版图。但是新兴经济体的金融市场环境远没有发达国家规范。发达国家的资本引入时,就会主动要求新兴经济体给予自己特权,保障自己的利益。而新兴经济体认为引入外资是权宜之计,为了尽快缓解国内资本不足就会做出妥协。结果外资就会不加节制地在国内横冲直撞,侵蚀新兴经济体的国内经济。

1997年的东南亚金融危机就是一个典型案例。很多人认为,那次金融危机是以索罗斯为首的金融大鳄狙击东南亚经济引发的,实际上,这次危机是东南亚国家自己引狼入室。那时候,泰国、马来西亚正在积极筹备自己国家的电子工业企业,意图把自己打造成为新一代的“亚洲经济四小龙”。所以在资金短缺情况下,这些国家开始大规模引入外资,并许诺给外资特权。不料,经过几年发展,泰国等国因为缺少电子技术人才,生产的产品质量不过关,企业开始连年亏损,国内经济开始萎缩,但这一切却丝毫没有影响到占有特权的外资,从而导致国外资本占据东南亚各国国内生产总值的42%。仅从这一项数据中就可以看出,东南亚列国几乎成为了海外资本的投资地。最终这种局面被投机者利用,引发了东南亚经济危机。

第三点,是发展理念的不平等,这种不平等最为致命。简单来说,新兴经济体有时会不顾自己与发达国家的差异,在发展理念上盲目追随发达国家,认为凡是发达国家的经验都要照搬不误,紧跟前人脚步准没错。

比如,2008年金融海啸后,美国刚一开始是盲目救市,被华尔街精英牵着鼻子走,后来发现政策失误,于是才把政策重点转向了制造业,拿出财政资金复兴国内制造业。有些新兴经济体依样画葫芦,也跟着发达国家这么干。可是这些国家忽略了一点,发达国家的投入资本目的是激活原来的产业创新机制,比如美国复兴制造业的重点就是启动页岩气革命,鼓励页岩气产业发展,结果到2009年的时候,美国一举跃升为世界第一大天然气生产国,不仅减少了对中东石油的依赖,还创造出新的就业机会。而新兴经济体在创新动力本来就严重不足的情况下,对实体经济的盲目投资只会造成重复生产建设。不但对于产业升级没有多大帮助,反而会造成产能严重过剩,扩大内需也成为空谈了。所以,发达国家开出的药方也未必是对的,新兴经济体要针对自己的发展阶段对症下药。

拉古拉迈•拉詹在书里说,新兴经济体和发达国家本来应该是合作关系,但因为这三个层次的不平等地位,合作关系就变成了附庸与被附庸的关系。只要发达国家经济上出了问题,新兴经济体就会受到连累,这样在国际经济世界中就出现了断层线。

为弥合它,新兴经济体就必须在产业分工、资本合作和发展理念三个方面找寻到平衡点。在培养人才,明确发展目标的前提下,改变发展模式,弱化政府在经济生活中的干预作用,将发展重点从出口转移到内需,把产业升级的权力转交给金融机构和企业。而对于发达国家而言,则应该重视新兴经济体的地位和影响力,如果继续把自己当做一个高高在上的统治者,那么这种不平等就会继续撕裂全球经济,让发达国家陷入孤立无援的境地。

好了,说到这儿,今天的内容就聊得差不多了。下面,来简单总结一下为你分享的内容。我们讲了三个重点,分析了2008年全球金融海啸前后出现的三条断层线。

第一条是社会竞争环境日趋激烈,导致贫富差距拉大,从而诱发房地产投资泡沫和金融危机;

第二条断层线,是政府对于华尔街投行的盲目扶持,没有让宏观经济摆脱危机困境,从而使民众失去了对政府的信任;

最后一条断层线是新兴经济体对发达国家的过度依赖,让美国房地产金融危机演变为全球金融海啸。

拉古拉迈•拉詹基于他对这三条断层线的观察和研究,提出自己的解决方案:首先,政府要重视教育制度的改革,并重建社会保障体系,给予每个人公平竞争机会;其次,政府必须加强对金融机构的监管,杜绝金融机构用自己的存亡来绑架政府甚至是国家发展的未来;最后,新兴经济体应当重塑发展模式,在减少政府对经济直接干预的同时,将发展方向从依赖出口转向扩大内需,并与发达国家建立平等的合作关系。

2010年《断层线》这本书刚刚出版的时候,正值金融海啸在世界各国疯狂肆虐。时至今日,我们回看这几年来世界经济发展大势就会发现,拉古拉迈·拉詹提出的三大解决方案,正是全球努力的方向。美国正在逐步提升各州公立学校的教学质量,缩小了低质量的公立学校和培养精英的私立学校的教学差距,使低收入家庭也可以有更好的教育机会;对华尔街的金融监管也开始常态化;印度、巴西等国正在整合自身的经济体系,在扩大内需的同时,加强彼此合作,通过建立“金砖国家组织”的合作新模式,意图在国际经济世界中为自己争取有利地位。但是到现在,形势也并不乐观,拉古拉迈·拉詹所提到的断层线依然存在,我们未来的道路任重道远。

撰稿:秉火氏 脑图:摩西 转述:江宁

划重点

作者提出避免重蹈2008年金融海啸覆辙的方式:

1.政府必须改革教育制度,完善社会保障,给予每个人公平竞争的机会,让整个社会恢复上下的流动性。

2.政府必须理解到没有任何企业可以凌驾在市场经济优胜劣汰的规律之上,加强对金融业的监管,把金融机构的业务压缩到可控范围内。

3.新兴经济体应当重塑发展模式,在减少政府对经济直接干预的同时,将发展方向从依赖出口转向扩大内需,并与发达国家建立平等的合作关系。