《如果你那么聪明》 刘玄解读

《如果你那么聪明》| 刘玄解读

关于作者

迪尔德丽·麦克洛斯基,伊利诺伊大学芝加哥分校经济学、历史学、英语、传播学教授。在芝加哥学派最辉煌的年代,在芝加哥大学经济学系任教12年。她以思想深刻又能用简明生动有趣的语言阐释闻名,著有《应用价格理论》《企业家的尊严:经济学为什么不能解释现代世界》《经济学修辞》《经济写作》等20多本著作。

关于本书

这本书,就是一位经济学家对自己工作的反思。如今,经济学家讲道理,更注重事实和逻辑上,但这远远不够。经济学还要依赖更古老的修辞艺术:故事和隐喻。这样做除了更有文采,还经得起理性的检验。

核心内容

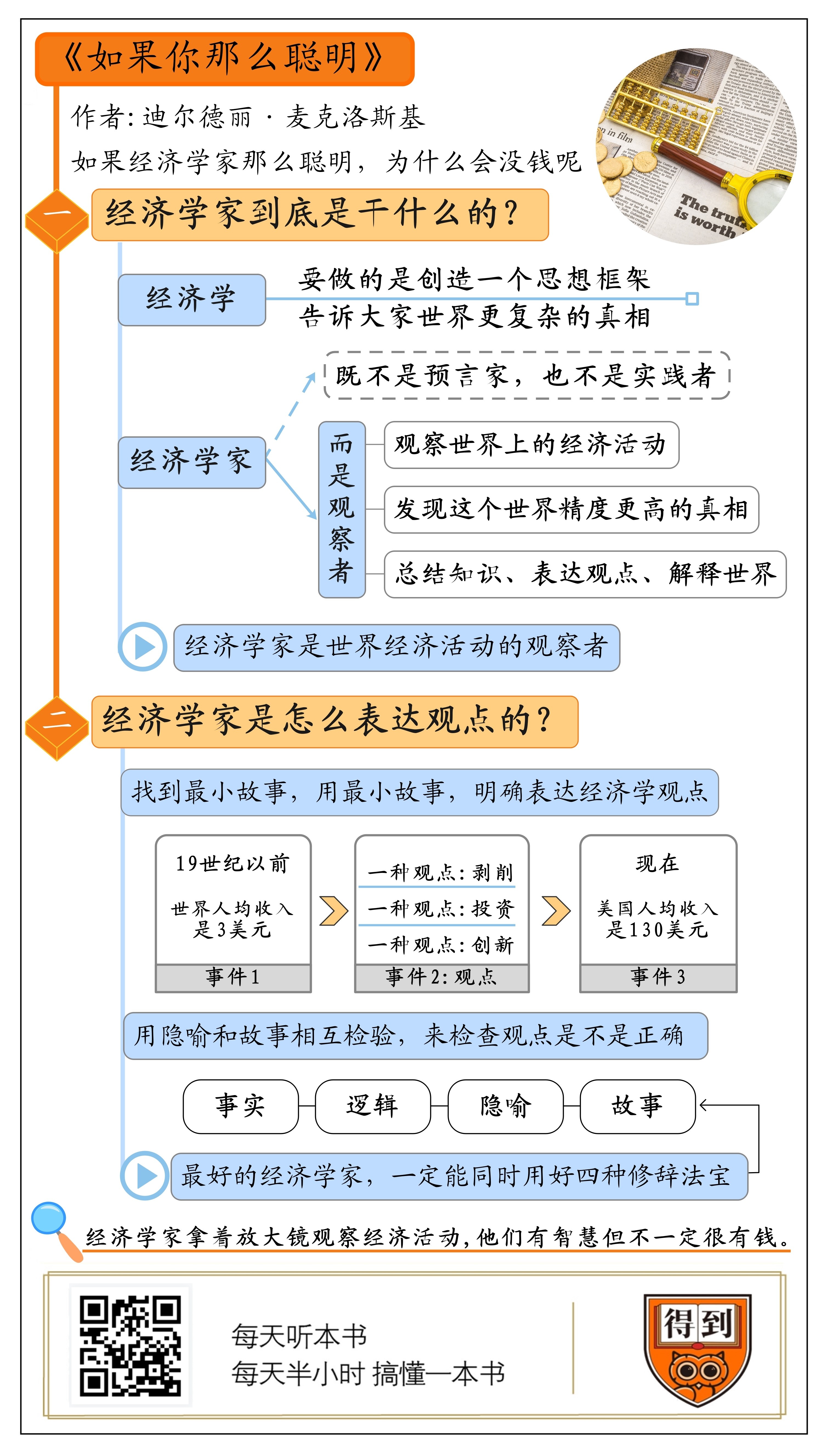

第一,我们先来回答书名里提出的问题,如果经济学家那么聪明,为什么会没钱呢?我们从这问题出发,来说说经济学家到底是干什么的。

第二,明确了这个前提之后,我们就来具体说一说,经济学家是怎么表达观点的。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你解读的这本书,叫《如果你那么聪明》。这本书是一位经济学家写的,句子里的“你”,指的是经济学家。你可能感觉到了,这个书名,话只说了一半,全句其实是:如果你那么聪明,为什么会没钱呢?这句话听着有点扎心。它的潜台词是,既然经济学家懂得商业和市场运行的规律,他们就应该能预测市场走向、商业趋势,那么,他们就应该能靠预测挣到钱。可现实是,大多数经济学家都没有靠预测挣钱,而且,他们投资,也一样会赔钱。

为什么会这样呢?

想要弄清楚这个问题,我们得先弄明白经济学家是做什么的。今天要解读的这本书,就是要回答这个问题。

这本书的作者迪尔德丽·麦克洛斯基。她是伊利诺伊大学芝加哥分校的教授,她学识很丰富,除了经济学,她还教历史学、英语、传播学等等不同的学科。所以有人说,她是当代少有的百科全书式的学者。很多著名的经济学家都很推崇她的书,包括1995年诺贝尔经济学奖得主小罗伯特·卢卡斯,美国最有名的经济学教材,《经济学原理》的作者曼昆,还有我们得到app经济学课程的主理人薛兆丰。

麦克洛斯基很擅长跨学科的综合研究,这本《如果你那么聪明》,就是这样。她借助传播学、修辞学的理论,拆解经济学家怎么讲道理,帮你透过难懂的公式和复杂的逻辑,看懂经济学家到底在说什么,又是怎么说的。这本书读起来很烧脑,不过,读完之后,我感觉很值得,就像推荐语里说的:你能从这本书里学到真正的经济学批判性思维。另外,它也能帮你掌握一些具体的方法,识破那些不靠谱的经济学观点。

接下来,我会分两部分来讲这本书的主要观点:

第一,我们先来回答书名里提出的问题,如果经济学家那么聪明,为什么会没钱呢?我们从这问题出发,来说说经济学家到底是干什么的。

第二,明确了这个前提之后,我们就来具体说一说,经济学家是怎么表达观点的。

好,如果经济学家那么聪明,他们为什么没钱呢?这个问题,明显是在讽刺那些夸夸其谈,声称能准确预测未来的专家。

有一个很简单的推理就能证明,他们的预测其实没什么道理。首先,我们假设,如果不考虑环境因素,任何人看到路边有500块钱,肯定会把它捡起来。作者管这个假设叫一般贪婪公理,经济学家也都认可这个公理。第二,我们得承认一个让人有些失望的结论,那就是,在我们上下班的路上,肯定没有500块钱等着我们去捡。

这个结论很容易证明,我们就来一起推理一下。如果在T-N时间段,有一条路上躺着500块钱,那根据前面说的贪婪公理,一定会有人在T时间以内把它捡走。

用常识来思考一下,也能得出同样的结论。如果有人到处给别人提建议,说他能告诉你,怎么才能捡到500块钱,而他只是收一点服务费,你会买这个服务吗?肯定不会,因为你知道,如果真的有这500块钱,那个人自己早就把它捡走了。

这个道理太明显了,当然不会有人上当。我们不会相信销售员说,你要买的这款车只对你才有优惠;也不会相信那些投入一点钱,就能中大奖的短信。

可是作者说,有意思的是,到了美国上流社会的慈善晚会上,人们又好像忘记了这个再简单不过的道理。他们会迫不及待地去问经济学家:利率会怎样波动?房价会怎么变化?玉米的价格又会怎么变化?

就算经济学家回答了,他的话可信吗?如果一位经济学家真的告诉你玉米的价格未来会怎么变化,他就等于在说,只要用自己的房子做一点抵押,就能快速赚到几十万。这跟告诉你哪里能捡到500块钱,又有什么区别呢?

说到这里,我们自然会产生一个疑问,不是有很多人做股市的预测,有基本面分析师、技术派分析师,甚至还有人尝试用深度学习来预测股票吗,如果具备专业知识,股票的价格应该可以预测吧?

事实上,经济学家很早就意识到,股票价格不能预测。1931年,现代统计学大师考尔斯放弃了一桩预测股市的生意,因为在那之前,他没有预测到股市大崩盘,他沮丧地发现,股票价格的变化有很多偶然因素,不能预测。

薛兆丰老师在《薛兆丰的经济学课》有一讲专门分析过这个问题。我来简单给你回顾一下他的推理:我们首先要明确一点,价格取决于人们的预期。现在,有一棵苹果树,我们对它的预期是每年能结10个苹果。结果,下了一场大雨,苹果树被雷劈掉一半。明年开始,它每年只能结5个苹果。这时候,我们对这棵苹果树产量的预期变了,苹果的价格就会改变。

那么,人们的预期是因为什么发生了变化呢?没错,是因为苹果树被雷劈这个消息。消息,就是新的知识。所以薛老师说,只要有新的知识产生,预期就会发生变化,价格就会发生变化。但是,新的知识,一定是意外的知识,就像“苹果树被雷劈”,我们不可能预见到这件事发生。所以,股票价格可以预测吗?显然不能。这段推理很精彩,感兴趣的话,也推荐你听一下这节课。

但是,有人可能会反驳,确实有人根据股市经纪人或者自己对股价的预测,赚了大钱啊?没错。但是作者反问道,有人同样在赛马、赌球上赚了大钱啊。在投资的问题上,我们不能忽略运气的因素。

最后,可能还有人会反驳说,经济学家没办法靠投资挣到钱,很可能是只因为他们没有本钱。有的经济学家自己也是这么认为的。20世纪70年代,芝加哥大学的一群经济学家,就在午餐会上抱怨,银行不愿意贷款给他们,让他们失去了一个挣大钱的机会。当时,美国的利率高得离谱。利率这么高的话,未来一定会下降,利率下降了,债券就会涨价,这不是稳赚不赔的好机会吗?结果呢,不久之后,利率不但没有下降,反而上升了。还好,银行做了明智的决定,这群经济学家才没有负债累累。

我还想到了一个美国金融危机时期的例子。美国长期资本公司在1994年成立,是当时最牛的对冲基金之一。它的创始人麦利威瑟是华尔街债券套利之父。他找到很多当时世界上最顶尖经济学家作合伙人,包括两位诺贝尔经济学奖获得者、麻省理工、哈佛大学的商学院教授。

一开始,长期资本的业绩很出色。在成立的头10个月里,基金赚了20%;第二年,赚了43%;第三年41%,三年累计收益,达到了21亿美元。但是,到了第5年,也就是1998年,俄罗斯金融风暴引发了全球的金融动荡,长期资本却做出了错误地决策,放大金融衍生产品的运作规模。短短的150天,资产净值下降90%,出现43亿美元巨额亏损,差一点破产。那么多聪明的经济学家聚在一起,也会做出错误的投资决策。

作者说,经济学家投资失败,是寻常事。她自己也在投资中赔过钱,有时候是投资了看起来肯定会赚钱的房地产市场,有时候是投资了由经济学家组成的智囊团推荐的外汇。

既然投资建议不靠谱,为什么还会出现这样一个行业呢?

这件事说起来还挺好笑的。给别人提投资建议这个行业,不是经济学家提出要做的,而是因为法院的一次判决。20世纪末,美国有一些有争议的财产案,争议的焦点是,如果人们把养老基金委托给其他人管理去投资,投资失败了怎么办?这种案子,法院很不好裁决,因为投资失败的原因不好界定。所以,法院就提出,管理养老基金的基金受托人应该咨询相关领域的专家,请他们给出合理的投资建议。给别人提投资建议这个行业,就是这么出现的。

经济学家能靠预测未来赚钱,应该说是受惠于美国法院提出的这个要求。有一个非常聪明的经济学家叫奥托·埃克斯坦,他把大规模统计模型用在商业上,开了一家公司,把自己对价格和利率的预测做成报告,卖给其他的公司。这家公司在1984年,盈利8400万美元。不过,埃克斯坦的公司从来没有根据自己的预测做过投资。

看到这里的时候,我觉得作者真是很大胆。她这番话,不是把很多同行的工作一棍子打死了吗?不过,读完这本书,你就会发现,作者其实不是在挑战同行,相反,她是要站出来,替她的同行说话,澄清很多人对经济学和经济学家的误解。

经济学家不是预言家。预言是魔法世界里占卜师的工作。而经济学是一门现代科学,现代科学天然就是反魔法的。和其他现代科学一样,经济学要做的是创造一个思想框架,拒绝魔法提供的解决方案。经济学拒绝魔法的解决方案,不是因为魔法是邪恶的,而是因为它太过简单。这个世界,不会擦一下神灯,就有精灵来满足你的愿望;看一下水晶球,就知道命运的走向。

经济学会告诉你这个世界更复杂的真相:好的东西一定是稀缺的;我们必须用辛勤的汗水来满足我们的欲望;我们不可能打个响指就变得富有,所有的事情都要付出代价。

有些人误以为经济学能够预测未来,是因为他们忽略了经济学家的局限。那经济学家到底是做什么的呢?他们既不是预言家,也不是实践者,而是观察者。

经济学家的工作和社会学家、文学艺术批评家是一样的,只是他们观察的对象不同。社会学家观察社会,批评家观察艺术,经济学家观察经济活动。文学批评家不一定能写出伟大的小说,艺术理论学者也不见得擅长音乐或者绘画;同样的,经济学家做企业,搞投资,也不一定成功。

观察者的任务,发现这个世界精度更高的真相,把它们总结知识,然后向更多的人讲述这些知识,解释这个世界。他们有智慧,但是不一定很有钱。

好,我们已经澄清了对经济学家的一些误解,经济学家不是预言家,也不是实践者,他们是观察者。观察者要做的就是总结知识,表达观点。总结知识,需要用到学科内部的知识体系、研究方法;表达观点呢,就要用到修辞。在这一点上,各个领域的学者都一样。

修辞有四样法宝:事实、逻辑、隐喻、故事。我们一般会觉得,经济学是现代科学,科学是实证的,依靠事实和逻辑;隐喻和故事,那是文学艺术的事。作者说,这其实是一个误会。经济学肯定离不开事实和逻辑,但是它也同样离不开隐喻和故事。第二部分,我们就来分析这个问题。

只要是经济学家,就会使用隐喻。我在《我们赖以生存的隐喻》(点击收听)那本书的解读里,就提到过,隐喻是我们的思维方式,在经济学里也一样。举个最简单的例子,经济学家会说:纽约的公寓市场,就像黑板上的一条曲线。你想想,在现实生活中,这条曲线并不存在,我们是把现实中交易价格的变化,比做了黑板上的一条曲线,这就是隐喻。经济学的概念和模型,很多都是从隐喻来的。

同样的,只要是经济学家,就会讲故事。比如说,西方的经济学家会讲这样的故事:很久以前他们很穷,接着资本主义大发展,现在他们都富裕起来了。随便翻开一本经济学著作,只要稍加注意,你就会发现,里面到处都是类似的故事。

经济学家经常用故事来说明观点。诺贝尔经济学奖舒尔茨讲过一个故事。有一天,他采访了一对很穷困的农民夫妇。他发现,这对夫妇虽然很穷,但是对生活特别满足。他就问这对夫妇:你们这么穷,为什么这么满足呢?这对夫妇回答:你错了,教授,我们并不贫穷。我们用自己在农场的收成,供四个孩子上大学。我们把肥沃的土地变成了法律知识和拉丁语,我们很富有。

舒尔茨讲这个故事,是要用它说明一个经济学原理。土地是有形资本,而法律和拉丁语知识,是人力资本,所以这对夫妇是在说,他们把有形资本兑换成了人力资本,从这角度来说,他们确实是富有的。

类似的例子太多了。你发现了吧,为了说明自己的观点,经济学家会大量使用隐喻和故事。但是,大部分经济学家都没有注意到这一点。他们以为自己的研究主要是靠事实和逻辑,就算用到了隐喻和故事,也不过是为了表达效果不得不使用的小技巧。作者特别强调,这是一个误会。而且,这个误会对经济学的发展是有害的。

害处很多,我们就不一一展开来说了,就说其中最重要的一点。如果没有发现自己利用了隐喻和故事说理,他们会误以为自己讲的就是事实。作者说,现代哲学大师罗素就经常犯这个错误。罗素说,教会的主教支持战争,是因为他们在军火生意中做了投资。他以为自己说的是一个事实,但实际上,这是他讲的一个故事。

作者写这本书就是要提醒经济学家,也提醒我们所有人,重视隐喻和故事,不会让经济学不科学,不理性。恰恰相反,这样做会让经济学更理性,也更讲道理。

那么,经济学家是怎么运用隐喻和故事,更好地讲道理呢?

作者在书里,讲了很多具体的方法。我想跟你分享其中两个最实用的。

第一个,是找到最小故事,用最小故事,明确表达你的观点。什么叫最小故事?就是去掉所有细节之后,故事的骨架。在经济学里,一个最小故事就包括三件事。举个例子,事件1,约翰很穷,事件2,约翰发现了一罐金子,事件3,约翰很有钱。这就是一个最小故事。

一般情况下,事件1和事件3,描述的都是状态,经济学术语叫均衡,也就是不变的状态。

事件2就是行动,它把事件1和事件3连接起来。所以,作者说,一个完整的经济学故事,至少包括从一个均衡向另一个均衡的过程。一个经济学观点就是这样出现的。

找到最小故事,还能帮我们分辨经济学各个学派。他们观点的分歧往往就在于事件2。

本书的作者在一个短视频里,为我们讲了3个最小经济学故事,正好代表了3种不同的经济学观点。她说,过去人们很穷, 19世纪以前,世界人均收入是3美元,相当于每天只能买不到一杯咖啡。而现在人们很有钱,美国的人均收入是130美元,涨了40多倍。我们可以根据这两个数字画出一条简短的经济发展曲线,有一条直线,从很早以前到1800年,一直维持在3美元这个位置,到1800年突然大幅度上涨。整体来看,这条曲线就像一根曲棍球杆。

3美元和130美元,这就是过去和现在的两种状态,也就是事件1和事件3。只要加入事件2,就能成为一个最小故事。你选择的事件2是什么,就决定了你的观点是什么,在经济学里,就是不同的学派。

有一种解释是,事件2是剥削。我们经常能听到有人说,西方现代社会的人富裕,是因为另一些地方的人变穷了。但作者不同意这个观点,她的理由是,在直线的区间里,剥削一直存在,但是经济都没有增长。还有一种观点,认为事件2是投资。这个观点,作者也不同意,因为这条上涨的线幅度太大了,不可能是一砖一瓦累积起来的。她本人的观点是事件2应该是创新,是现代大学、水泥材料等等各方面的改变。你同意她的观点吗?

不管是不是同意她的观点,通过这个例子,你应该已经理解了,怎么利用最小故事来表达经济学观点。接下来,我们来说第二个方法,用隐喻和故事相互检验,来检查一个观点是不是正确。实际上,修辞四样法宝都可以用来检验观点。自从培根提出了科学归纳法,用事实检验观点就是科学的基本方法。逻辑也可以检验观点,如果认可笛卡尔开始的理性主义传统,你也不会怀疑这一点。

作者在书里要强调的是,经济学家不那么重视的隐喻和故事,也可以用来检验观点。具体的方法,就是用隐喻和故事相互检验。隐喻和故事可以相互验证,这在修辞理论里不是什么新鲜事。有一句俗语,说厨子多了会毁了汤,这是个隐喻,相信你可以举出很多合作共赢的故事来推翻它。

在现实中,隐喻和故事经常发生矛盾,但是,如果在一本经济学著作里,隐喻和故事相互矛盾,它的观点就立不住。这么说,有点抽象,我就用19世纪大英帝国的衰落的例子,来具体解释一下。

大英帝国为什么衰落?主流的观点认为,这要怪更早的维多利亚时期。当时的英国,就像龟兔赛跑中的那只兔子,其他国家都在你追我赶的时候,它却沉浸在帝国的幻想中。

你发现了吧,这个判断的基础是一个隐喻。它假设国家和国家之间在进行一场赛跑。这个隐喻的影响力太大了,已经成了西方人理解国家发展的基本观点。它也让西方人陷入争霸的思维里,必须领先,必须争当第一。今天的美国,一直处在这种对失去领先地位的焦虑中。

但是,这个隐喻正确吗?作者在书里就用了两个故事来检验这个观点。

在英国人之前,荷兰人也经历过类似的所谓的“衰落”。那么,荷兰后来怎么样了呢?它变得贫穷、更落后了吗?并没有,虽然荷兰不再是一个对世界发号施令的大国,但是它仍然富有,而且很长时间里,都是世界上收入最高的国家之一。今天,我们用任何指标来衡量,荷兰都不能说是一个落后的国家。所以,荷兰或许失去了霸权,但是它的故事不是一个衰落的故事。

我们换一个故事再来试试。一位经济学家统计了11个国家在20世纪的发展情况。他发现,从1900年,到1987年,所有国家的人均国民收入都有显著的提高,80多年里,大概增长3倍。不管它们是不是得了第一名,像这样幅度的经济增长,肯定都能让人们过上更好的生活。那些没有获得第一名的国家,就衰落了吗?显然不是。

最好的经济学家,一定能同时善用四种修辞法宝。比如英国经济学家罗纳德·科斯。他在讲述任何观点的时候,都会尽量避免过度使用一种修辞。在这个意义上看,经济学家和小说家,或许没有那么大的区别,他们都是善用修辞法宝,用它们表达观点的人。

好,《如果你那么聪明》这本书,我就讲到这里。

经济学是一门现代科学。现代科学就像是放大镜,提高了我们看世界的精度。经济学家,就一群拿着这个放大镜观察经济活动的人,他们有智慧,但不一定很有钱。

但是,现代科学过度强调实证,也让经济学陷入一种困境,只重视事实和逻辑,无视经济学中到处可见的隐喻和故事,这反而是不理性的。

看完这本书,我的感受是,经济学家和小说家的区别,或许没有我们想象的那么大。边际生产率和会说话的熊一样,都是隐喻。创新使人均收入从3美元到130美元,和约翰捡到一桶金子变得有钱一样,都是故事。所以作者说,经济学,本质上就是一个有关自利的寓言。

撰稿/转述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.经济学家不是预言家。预言是魔法世界里占卜师的工作。而经济学是一门现代科学,现代科学天然就是反魔法的。和其他现代科学一样,经济学要做的是创造一个思想框架,拒绝魔法提供的解决方案。

2.经济学家既不是预言家,也不是实践者,而是观察者。

3.重视隐喻和故事,不会让经济学不科学,不理性。恰恰相反,这样做会让经济学更理性,也更讲道理。