《好的经济学》 徐玲解读

《好的经济学》| 徐玲解读

关于作者

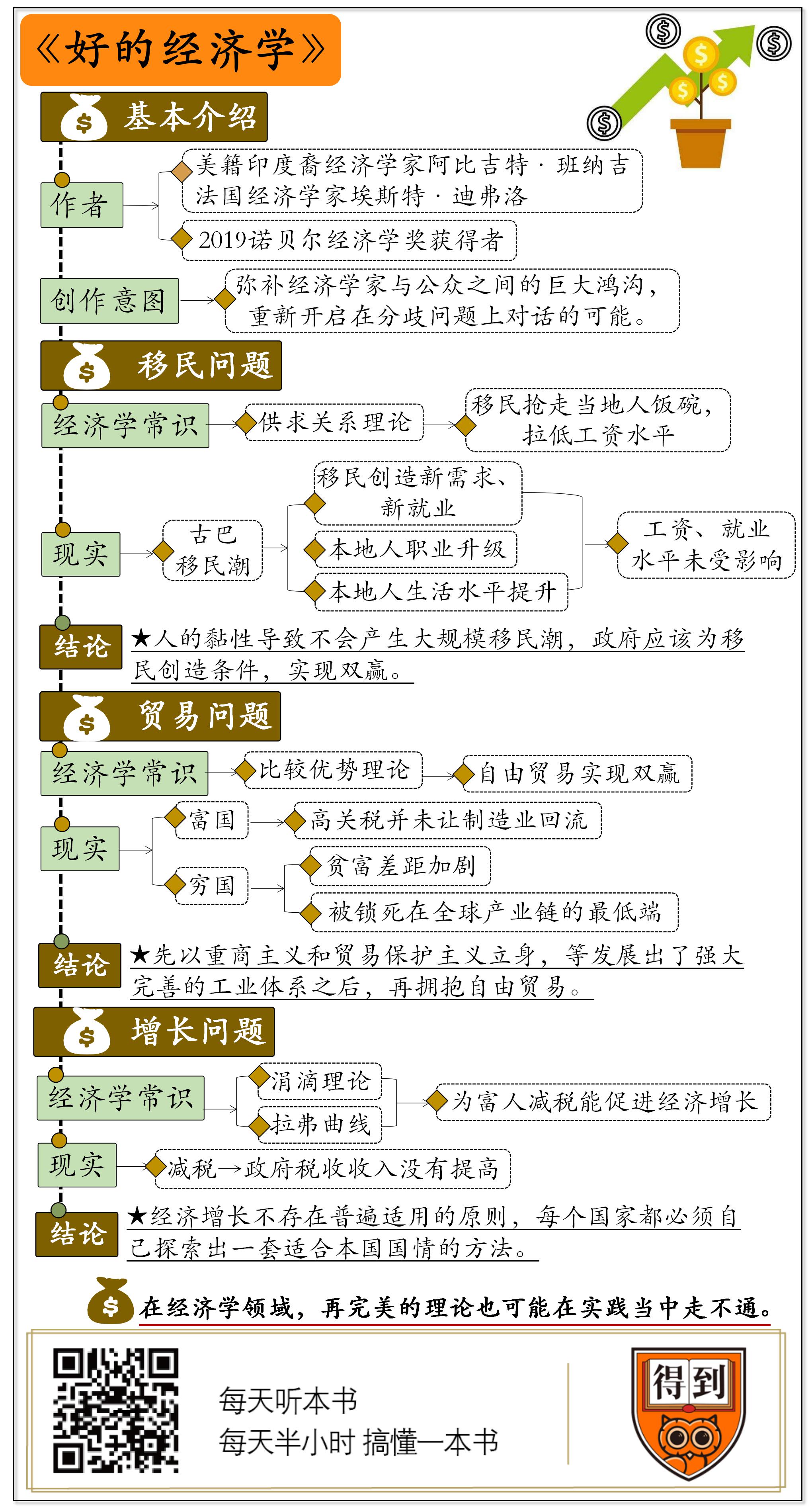

本书作者是一对学者夫妇:美籍印度裔经济学家阿比吉特·班纳吉,和法国经济学家埃斯特·迪弗洛。他们因为用经济学方法促进了全球扶贫事业,而共同获得2019年诺贝尔经济学奖。他们的代表作是《贫穷的本质》。

关于本书

本书是作者夫妇在2019年底的新著,中文版在2020年4月出版。这不是一本学术著作,而是一本面向大众的书,目的是向大众解释,“好的经济学”是怎样看待、怎样思考当今世界的重大难题的。

核心内容

一、重新认识移民问题:移民没抢走当地人工作,反而提高了当地人生活水平。

二、重新认识贸易问题:经济活动本身有“黏性”,高关税不能让制造业回流。

三、重新认识增长问题:经济增长不存在普遍适用原则,经济学家开不出统一药方。

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《好的经济学》,副标题是“破解全球发展难题的行动方案”。

本书的作者是一对学者夫妇:美籍印度裔经济学家阿比吉特·班纳吉,和法国经济学家埃斯特·迪弗洛。他们因为用经济学方法促进了全球扶贫事业,而共同获得2019年诺贝尔经济学奖。这对夫妇合著的代表作《贫穷的本质》,我也在“每天听本书”解读过。这本《好的经济学》,是他们在2019年底的新著,中文版在2020年4月出版。这不是一本学术著作,而是一本面向大众的书。

书名“好的经济学”是什么意思呢?难道还有“坏的经济学”吗?是的。在两位作者看来,当今世界面临着一系列重大难题,比如移民问题、贸易问题、贫富分化问题等等。人们指望经济学家能对这些问题出谋划策,但是,一些僵化的经济学教条不但没能解决问题,反而恶化了问题。这就是作者眼中“坏的经济学”。“坏的经济学”造成了一个严重后果,就是经济学家越来越沦为公众眼中的“砖家”,砖头的砖,公众根本不相信经济学家说的话。

比如,2017年时英国进行了一项民意调查,问:“当下列几种人就自己的专业领域发表言论时,你最相信哪种人的意见?”可以多选。结果,护士以84%的得票率排第一,政客以5%的得票率排倒数第一,而经济学家以25%的得票率排倒数第二。连天气预报员的得票率都是经济学家的2倍。这就难怪,英国举行脱欧公投之前,经济学家们拼了命地对英国民众喊话,反对脱欧,但根本不起作用。

在美国进行的另一项调查中,95%的经济学家都同意,北美自由贸易协定增加了普通人的福利。而普通民众中,只有46%的人同意这个观点。即使调查人员事先告诉他们经济学家的共识,也只有51%的人同意这个观点,前后差异很小。可见,很多美国民众根本拒绝听取经济学家的意见。

要注意,这种现象,不仅仅是反映了经济学自身的问题,它更反映出民众与精英之间的严重分裂,以及社会共识的土崩瓦解。在这种情况下,本书的两位作者感到有责任站出来,向公众解释清楚,“好的经济学”是怎样看待、怎样思考当今世界的重大难题的。他们希望通过这本书,弥补经济学家与公众之间的巨大鸿沟,在一些重大的社会分歧上重新开启对话的可能。

本期音频,我挑选了书里最重要、也最具争议性的几个话题,来看看“好的经济学”是怎样分析和思考的。这几个话题分别是:移民问题、贸易问题和增长问题。

先来说移民问题。我们知道,西方民众反对移民的最主要理由,就是移民会抢走他们的工作,或者至少是拉低本国的工资水平。道理也很简单:劳动力的供给突然增多了,在需求不变的情况下,劳动力的价格,也就是工资,肯定就会走低。这是经济学上最基本的供求关系理论,不可能错啊。

问题是,这个理论上绝对正确的推断,有没有现实证据的支持呢?如果你去看各个城市的平均工资与移民数量的关系,你会吃惊地发现:移民越多的城市,平均工资越高。这是一个截然相反的结论啊!难道,反移民的人真的错得离谱?且慢,这其实是一个假象,从相关关系不能推出因果关系。很有可能,不是移民推高了平均工资,而是一个城市的平均工资越高,就越吸引移民到来。

所以,要搞清楚移民对当地平均工资的影响,必须首先排除掉这种移民被高工资吸引来的情况,去考察那些与工资因素无关的移民潮。历史上,恰好有这样的事情发生。1980年4月,古巴领导人卡斯特罗忽然宣布开放港口,古巴人可以自由离境。在之后的短短几个月,共有12.5万名古巴人偷渡到美国的迈阿密,这里是离古巴最近的登陆地点。其中绝大多数偷渡客在当地永久定居。

有经济学家抓住这个机会,研究了古巴移民到达前后,迈阿密的工资与就业水平的变化,并选择了另外几个城市作为参照系,如亚特兰大和休斯敦。这些城市与迈阿密发展水平相似,但没有受到这波移民潮的影响。

研究结论是,无论是移民刚达到不久,还是几年之后,迈阿密的工资和就业水平既没有明显恶化,也没有明显提升,而是基本不受影响。这次研究在学术界引发了很大争议,但无论如何,它第一次揭示出,经济学上的一般供求模型,似乎不能直接套用在移民问题上。

受这次研究的启发,经济学家对更多的类似移民潮做了研究。比如,1962年阿尔及利亚独立后,大批欧洲裔阿尔及利亚人涌入法国;还有,1990年苏联取消移民限制后,大批苏联犹太人移民以色列,让以色列人口在4年中增长了12%。美国国家科学院就这些移民研究发表了一份正式报告,里面写到:“最近几十年的实证研究表明,当以10年以上的时间来度量时,总体而言,移民对本地人工资的影响非常小。”

那么,为什么供求关系在移民问题上失效了呢?一个理论与现实不相符,往往不是它的推理过程有问题,而很可能是它的前提假设错了。在移民问题上,我们假设劳动力的供给会大幅增加,而对劳动力的需求保持不变。仔细想想,这个假设肯定不对。移民也是人,也要吃饭、要理发、要购物。换句话说,移民会创造新的需求,新的需求会创造新的就业。所以,更多的移民不会拉低当地的工资与就业水平。

事实上,对本地居民来说,移民反而让他们的工资增长了。你想,大批低技术移民到了之后,可能没有正式的工作签证,再加上语言障碍、文化障碍等等,他们往往只能干那些最脏最累的活儿,拿着非常低的工资。但是前面说了,当地的平均工资水平并没有明显降低,是比较稳定的。可以得出什么结论呢?就是本地人的工资水平肯定上涨了嘛!这是一个简单的算术题。

那本地人的工资为什么会上涨?本书作者认为,这很大程度上是因为本地人获得了“职业升级”的机会。大批移民接手了最低端、最没有技术含量的工作,而本地人就有更多机会成为领班和经理,从事管理性工作。在19世纪末20世纪初欧洲人大批移民美国时,美国人就获得了这样的机会。

此外,移民的到来,让餐饮、保洁、护理等服务变得更加便宜,这让本地的高技能女性更有可能从家庭中解放出来,找到一份薪水不错的工作。总之,这些情况综合起来,移民其实提升了本地人的生活水平。

但是,即使认同这个结论,可能还是有西方民众会说,我反对移民,不是出于经济上的考虑,而是出于民族认同。如果放开移民,让不同肤色、不同语言、不同宗教的人大量涌入,会对我们的文化产生什么冲击?想想都恐怖!

在两位作者看来,这种担心是建立在对移民的错误理解上。好像发展中国家的穷人只要一有机会,就会不顾一切地涌向发达国家。真的是这样吗?先不说移民海外那么遥远的事,我们先来看看一种相对比较容易的情况,就是在一国之内,农村人口向城市人口迁徙。书中以印度城市德里为例。

在德里邻近地区的农村,底层30%的人口平均每天生活费不足1美元;而在德里市区的贫民窟,扣除住房费用后,人均每天生活费高于2美元。也就是说,只要农村贫困人口搬到德里市区的贫民窟,是可以让自己的收入翻番的。事实上,贫民窟中的很多人确实是从农村搬来的。看上去人数不小,但如果反过来想,你会发现,选择搬迁的人口比例其实很小——还有高达1亿的农村极度贫困人口,并没有选择搬家,这是为什么?

对于那些没有多少知识和技能的贫困人口来说,离开熟悉的乡村社会网络,背井离乡到外地去讨生活,是一件风险极高的事情。他们不知道能不能找到工作、找到工作之前要在哪里落脚、会不会被坑蒙拐骗等一系列的问题。光是这种巨大的不确定性,就足以吓退很多人。而且,在城市的收入虽然比农村更高,但贫民窟那种脏乱差的生活环境,比农村更难以忍受。结果就是,贫困人口中真正选择迁徙或者移民的人,是很少的。

不止是在印度这样的发展中国家,美国也有类似的情况。我们知道,这些年来美国东北部的老工业区逐渐衰落,工厂被废弃,机器开始生锈,形成了著名的“锈带”。按理说,那些失业的工人都应该迁徙到经济繁荣的地区去找工作,搬家成本不算高,也不需要移民局的层层手续。但是,仍然有很多人没有搬家,宁可守着日益衰落的故土,这就是那本著名的《乡下人的悲歌》描绘的景象。

总之,真实世界中的人,是有“黏性”的,并不会像商品那样无条件地涌向价格最高的地方。西方民众对移民泛滥的担心是多余的。在两位作者看来,真正的问题不是移民太多,而是移民太少。政府不但不该限制移民,反而应该尽可能消除障碍、减少“黏性”、鼓励人们迁徙,让劳动力流动到效率更高的地方。这会让移民群体和当地经济实现双赢。

好,说完了人的流动,我们再来谈物的流动,也就是自由贸易。前面提到,自由贸易是经济学家和美国民众分歧最大的一个话题。2018年,特朗普政府发起贸易战,本书作者对美国公众发起了一项调查,问他们对提高关税的看法。其中有54%的人认为,提高关税、鼓励制造业回流是件好事。然而,在另一项针对经济学家的调查中,100%的经济学家认为,提高关税不能增加美国人的福利。

经济学家支持自由贸易的理由,我们都知道,就是200年前由李嘉图提出的比较优势理论。这个理论认为,无论是发达国家还是落后国家,都应该只生产自己具有比较优势的产品,然后通过自由贸易实现双赢。这是一个简洁优美的理论,看上去无懈可击。那美国公众为什么还要反对自由贸易?是出于单纯的无知吗?

事实上,经济学诺奖得主萨缪尔森在25岁时就写过一篇论文,论证了,从短期看,自由贸易的确会让一部分群体受损。他是这样论证的:如果穷国只生产劳动密集型产品,而富国只生产资本密集型产品,然后通过自由贸易交换。这就意味着,在穷国,对劳动力的需求变大,对资本的需求变小,工人的工资会上涨,社会贫富差距会缩小;反过来,在富国,对劳动力的需求变小,对资本的需求变大,工人的工资会相对下降,社会贫富差距会加大。

如今,美国的工人阶级正在面临这样的困境。经济学家虽然早就从理论上预见到了这种情况,但他们相信,这样的困境只是暂时的。萨缪尔森在另一篇论文中证明,从长期看,自由贸易会提升富国的国民生产总值。假设有完善的社会再分配体系,那么富国的工人群体最终也会受益。然而,这个“假设”条件是否真的存在,很难说。

此外,经济学家还假设,短期内利益受损的工人,会通过搬家、换工作等方式,自动流向富国更具比较优势的行业,例如高科技产业,这些产业会在自由贸易中发展壮大。然而,我们在前面讨论移民问题时已经讲到,这样的人员流动实际上并没有大规模发生;很多失业的工人,并没有在新的行业重新就业。

在经济学的理想世界里,资源会自动流向效率更高的地方,没有摩擦和阻力。而现实世界中,摩擦和阻力无处不在,资源错配的现象随处可见。换句话说,不但人是有“黏性”的,经济活动本身就有“黏性”。正因为如此,两位作者认为,想仅仅依靠高关税来让制造业回流,是很难的。尤其是,制造业具有产业集群效应,培育一个地区的产业集群需要漫长的时间,短期内不可能有明显成效。

前面说的是富国的情况,下面我们再来看穷国的情况。根据萨缪尔森的推论,自由贸易让穷国的低技术工人工资上涨,从而缩小社会贫富差距。但是,这个推论,也没有足够的现实证据来支撑。事实上,随着自由贸易的扩大,像印度、越南、墨西哥等很多发展中国家,贫富差距不但没有减小,反而更严重了。这是怎么回事呢?

本书作者认为,这是因为,自由贸易往往不是一个单独的政策。发展中国家在降低关税的同时,往往还伴随着经济转型、进行私有化和市场化改革,等等。经济学家很难排除这些因素,去单独考察自由贸易对一个经济体的影响。萨缪尔森的推论在现实世界中是很难得到验证的。

此外,我想在原书之外,补充说明一点。对发展中国家来说,李嘉图的自由贸易理论还暗藏一个致命的陷阱。你想,发展中国家的比较优势在于劳动密集型产品,但是,如果你真的只生产劳动密集型产品,而完全放弃发展自己的高端产业,那么,你就会被牢牢锁死在全球产业链的最低端,永远只能看着别人吃肉,自己喝汤。

所以,对发展中国家来说,绝不能拘泥于静态的比较优势理论,而要以动态的眼光来看。先发展自己具有比较优势的低端产业,用低端产业赚来的钱,去发展暂时还没有比较优势的高端产业,努力在全球产业链上向上攀登,逐渐获得更高层次的比较优势。在这个过程中,不能一刀切地全面降低关税,而要对本国高端产业进行适当的关税保护。

你可能听出来了,其实,这就是德国经济学家李斯特提出的“幼稚工业保护”理论。历史上的工业强国,无论是最早的英国、后来的美国,还是再后来的德国、日本,实际上都是走的李斯特路线,也就是先以重商主义和贸易保护主义立身,等发展出了强大完善的工业体系之后,再拥抱自由贸易。

正如本书作者所说,很有可能,自由贸易不是经济增长的原因,而是结果。

其实,移民问题和贸易问题之所以会成为西方社会热议的焦点,是因为西方的经济增长出了问题。

以美国为例。美国权威经济史学家罗伯特·戈登,把美国近150年的经济发展分成3个阶段:第一个50年,也就是1870年至1920年,美国在结束内战后经济开始稳定增长;第二个50年,也就是1920年至1970年,美国经济进入了史无前例的高速增长阶段;第三个50年,也就是1970年至今,增速明显放缓,仅仅相当于第二阶段增速的1/3水平。

雪上加霜的是,在经济增长变慢的同时,增长的收益全部流入了富人的口袋。顶层10%人群的收入保持高增长,他们的实际财富在1983—2013年的30年间翻了一番。而底层90%民众的实际收入和财富总值竟然是负增长的。可以说,是经济增长变慢和贫富差距恶化,造成了美国的阶层对立和社会撕裂,所以人们才会在移民、贸易等问题上争吵不休。

那么,有没有办法对症下药,让美国经济恢复高增长呢?前面提到,美国经济增速从1970年代开始走低,到1980年代,里根总统为了刺激经济,开始对富人大规模减税。他相信,减税虽然表面上看是让富人受益,但它可以刺激企业主扩大生产,从而做大蛋糕,最终也让穷人受益。这就是著名的“涓滴理论”:“把钱都给上层富人,希望它可以一滴一滴流到穷人手里。”

你是不是觉得,“涓滴理论”听起来有点不靠谱?没错,本书的两位作者也是这么认为。当然,他们不是靠直觉,而是凭数据说话。他们发现,无论是里根时期的减税,还是布什时期的减税,对美国的长期经济增长率都没有任何影响。除了美国,两位作者还考察了其他很多国家的税率变化与经济增长率变化,发现两者之间没有明显的相关性。在2018年的一次调研中,40名经济学家里仅有1人同意,减税政策能够明显提升美国GDP。

既然如此,那为什么特朗普上台后,要高调学习里根,再次祭出减税大旗呢?很大程度上是因为,“为富人减税能促进经济增长”的观点,已经成为了美国的政治正确,老百姓深信不疑。

两位作者认为,“坏的经济学”要对此负责:上一代经济学家在没有客观数据支撑的情况下,仅凭理论得出了这个结论。比如,经济学诺奖得主米尔顿·弗里德曼就有一句名言,他说:“我支持在任何情况下、以任何借口、以任何理由、在任何可能的时候减税。”想想看,一代权威经济学家坚持不懈地发表这样的观点,公众想不接受都难。

说到这里,我再补充一个例子。经济学上有个著名理论,叫“拉弗曲线”。那是在1974年,经济学家阿瑟·拉弗在和政府官员吃饭时,随手在一张餐巾纸上画下了这条曲线,后来被戏称为“餐巾纸上的税收革命”。

拉弗认为,政府税收收入与税率之间的关系,是一条倒U型曲线:当税率比较低时,提升税率,政府税收收入会提高;而当税率超过一定程度,过高的税率会抑制经济,曲线就会掉头向下,税率越高、政府税收收入越低。换句话说,这时候如果减税,政府税收收入反而会提高。

可以看出,拉弗曲线完美支持了减税理论。这就难怪,拉弗先是成为了里根总统的经济顾问,后来又成为特朗普竞选期间的经济顾问,还在2019年被特朗普授予“总统自由勋章”。

你看,拉弗本人风光无限,但诡异的是,“拉弗曲线”从来就没有被历史经验证明过。美国历次大减税之后,政府税收收入根本没有提高,美国的财政赤字恰恰是从里根时期开始恶化的。所以,现在的美国主流经济学界根本不承认这个理论。如果按两位作者的标准,“拉弗曲线”当然也是一种坏的经济学。

如果减税无法促进发达国家的经济增长,那么,还有没有什么别的招呢?几十年来,研究经济增长的书籍和文章汗牛充栋;经济学家创造了各种各样的增长名词,什么“趋同效应”“溢出效应”“创造性破坏”“全要素生产率”等等;诺贝尔经济学奖也多次颁给研究增长理论的专家。

但是,经济学家到底能不能拿出一个确切的方案,能够拍着胸脯说:只要按照我这个方案去做,就一定能重返高增长时代?我们知道,在1980年代末,西方经济学家曾经对拉美和东欧地区的经济增长开过药方,就是著名的“华盛顿共识”。结果失败了,这些地区并没有出现想象中的高增长。

2006年,世界银行邀请经济学诺奖得主迈克尔·斯宾塞牵头,做一份关于“如何实现高速经济增长”的研究报告,就是要让经济学家重新为经济增长开药方。那么这一次,斯宾塞报告的结论是什么呢?

我给你念一段书里的原话:“一个由21位世界级领导者和专家构成的委员会、一个由11位名人构成的工作组、300位学界专家、12场学术研讨会、13场磋商会、400万美元的预算、忙活了两年,给出的回答大体上就是:我们不知道。”

说白了,到目前为止,对于究竟什么因素能够刺激经济出现长期的、更快的增长,经济学家们是搞不清楚的,也开不出靠谱的药方。他们只能承认,经济增长不存在普遍适用的原则,没有任何两个增长阶段是一模一样的。恐怕,每个国家都必须自己探索出一套适合本国国情的方法。

顺便说一句,两位作者在书里说,总有人问他们,既然中国的经济改革这么成功,那其他发展中国家为什么不学呢?作者回答,中国的改革是一套极为复杂的政策组合,再加上中国独有的历史文化,所以他们永远搞不清楚,到底应该学习中国经验的哪一部分。

这本《好的经济学》,我就为你解读完了。关于刚才讨论的移民问题、贸易问题、增长问题,你可以用三句话来记:移民不会抢走当地人的饭碗;高关税不会让制造业回流;对富人减税不会促进经济增长。你有没有觉得,这三条听起来,很像是专门针对特朗普政府的?这里必须多说一句:两位作者的确是站在民主党一边的。

这里我们不去讨论美国的党派分歧,只想强调一点:为什么经济学会产生这么多几乎成为“常识”的谬误?也许,这是因为经济学理解世界的方法出了问题。经济学家曾经以为,自己的工作类似于数学家或者理论物理学家,只需要写出漂亮的方程式、在餐巾纸上画出优美的曲线,就完美解决了现实问题;而现在经济学家才意识到,自己的工作更类似于医生,再完美的理论也可能在实践当中走不通。有时候,真正能解决问题的,往往是一些看上去没有理论支撑的“土办法”。一句话:“不看广告看疗效”,经济学家真需要。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1、政府不但不该限制移民,反而应该尽可能消除障碍、减少“黏性”、鼓励人们迁徙,让劳动力流动到效率更高的地方。

2、在经济学的理想世界里,资源会自动流向效率更高的地方,没有摩擦和阻力。而现实世界中,摩擦和阻力无处不在,资源错配的现象随处可见。

3、到目前为止,对于究竟什么因素能够刺激经济出现长期的、更快的增长,经济学家们是搞不清楚的。很有可能,经济增长不存在普遍适用的原则。