《卧底经济学2:经济学家如何看待世界》 孟佳解读

《卧底经济学2:经济学家如何看待世界》| 孟佳解读

关于作者

蒂姆·哈福德,经济学家出身,后来专职写作。他主笔的专栏是《金融时报》有史以来关注度最高的专栏之一,他擅长用最新的经济学理论为我们生活中的问题提供轻松诙谐的经济学解读,所以被誉为是“最幽默的生活经济学大师”。

关于本书

《卧底经济学2:经济学家如何看待世界》是蒂姆·哈福德卧底经济学系列四本书中的第二本。这本书实际上是作者在《金融时报》做专栏作家期间,回复读者来信的一个合辑,书里面有上百封读者来信,谈了很多五花八门的生活问题。

核心内容

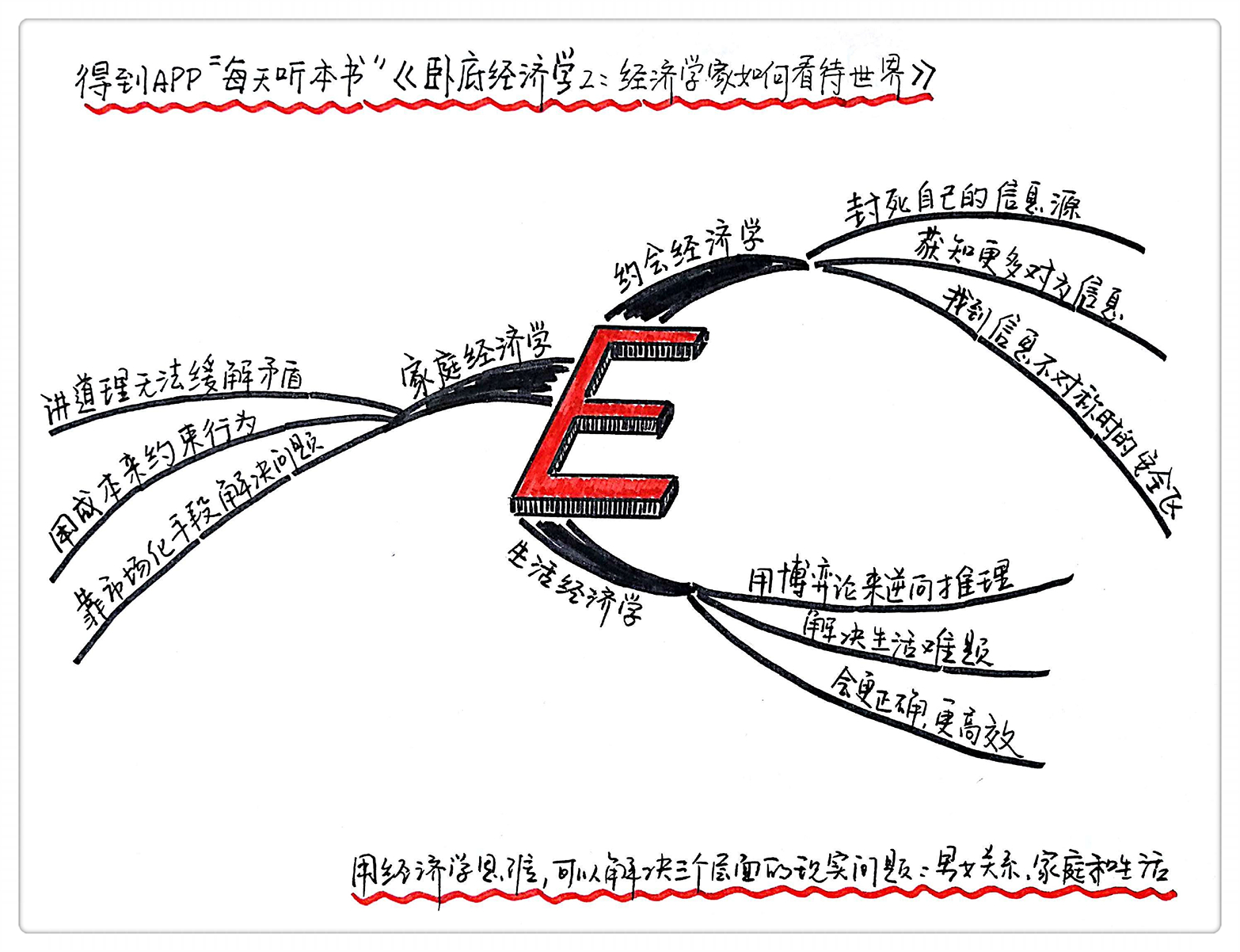

一、约会经济学,成功的约会本质是制造信息不对称,显露对自己有利的信息,隐藏对自己不利的信息,同时尽可能打破对方制造的信息不对称障碍。

二、家庭经济学,家庭问题的争吵和矛盾,多是因为我们总希望说服对方,但讲道理无法缓解矛盾,经济学家会用成本约束大家的表达冲动来解决争执。

三、生活经济学,面对两难选择的时候,用博弈论逆向推理,是让自己生活更有效率、决策更正确的办法。

你好,今天分享的这本书叫《卧底经济学》。这本书是经济学家蒂姆·哈福德卧底经济学系列的四本书中的第二本。这本书实际上是作者在给《金融时报》写专栏期间,回复读者来信的一个合辑,书里面有上百封读者来信,谈了很多五花八门的问题。

我们之前就提过,蒂姆·哈福德是一位非常接地气的经济学家,他擅长用经济学思维指导现实生活。如果你翻过这本书的话就会发现,他回复读者的内容特别生活化,从男女朋友吵架到要不要养宠物,和生活有关的问题他都能谈。信的内容很繁杂,我们帮大家做了梳理归纳,总的来说,《卧底经济学》其实是用经济学思维,帮我们解决了三个层面的现实问题:男女关系、家庭和生活。接下来,我们会跟大家聊聊这三点:

第一点是约会经济学,成功的约会本质是制造信息不对称,显露对自己有利的信息,隐藏对自己不利的信息,同时尽可能打破对方制造的信息不对称障碍;

第二点是家庭经济学,家庭问题的争吵和矛盾,多是因为我们总希望说服对方,但讲道理无法缓解矛盾,经济学家会用成本约束大家的表达冲动来解决争执;

第三点是生活经济学,面对两难选择的时候,用博弈论逆向推理,是让自己生活更有效率、决策更正确的办法。

先看第一点,约会经济学,约会的本质是制造信息不对称,显露对自己有利的信息,隐藏对自己不利的信息,同时尽可能打破对方制造的信息不对称障碍。

从经济学的观点看,约会能不能成功,关键要看你能不能尽可能地制造信息不对称。大家都知道,在市场经济里,信息是很值钱的,很多赚钱的机会都来自于信息不对称。比如说股市,大家都痴迷于内幕信息,经常冒出什么消息人士说,某某公司要并购另一家大公司了。于是知道消息的人都跑去买这家公司的股票,因为这是一个好消息,一定会引起股票价格上涨,提前买入的人就能大赚一笔。而等公司公布了这个消息,大家都知道了的时候,股票已经涨上去了,你再买基本就没什么可赚的了。

那这和爱情有什么关系呢?你想想,在爱情里,恋爱双方其实也是信息不对称的,对不对?你和一个心仪的对象约会,一定会故意显摆自己的优点,故意隐藏自己的缺点,这就是在故意制造信息不对称。所以谈恋爱的时候,很多人是彬彬有礼的绅士,或者温良恭俭的淑女,结了婚之后就开始原形毕露,就是在做信息不对称的生意,相当于股市上的低买高卖。

卧底经济学家会告诉你,爱情经济学的本质就是,尽可能最大化自己的信息不对称优势,同时尽可能地得到内幕信息,看清对方的真面目,好做出最科学的判断。我们接下来会举一些爱情里常遇到的问题,来说明这个问题。

我们打个比方,比如说你身边有一个条件不错的姑娘,这姑娘曾经谈过几个男朋友,而且将来也准备再谈几次恋爱。但最终,她还是想安定下来,并拥有自己的孩子。那她到底该“游戏”多久呢?这其实就是个经济学问题了。我们不妨换一种更简单的思考方式:当你去一家经常光顾的餐馆吃饭时,什么时候你会停止尝试新菜,而只点你最喜欢的那道菜?

答案取决于你对你最爱的那道菜的喜爱程度、你的口味,以及你准备再来这里的次数。如果你准备常来,就应该尝试许多新菜,不断感到失望,直到找到更喜欢的一道菜,这其实是在尽可能多地收集新信息,降低信息不对称。但如果这家饭店很快就要倒闭,你最好将所剩不多的光顾机会留给你最钟爱的那道菜,也就是说,得到更多新信息的几率不大的时候,就要尽快根据已知的信息,得出一个最优的答案。

类似的做法也适用于上面这个姑娘的问题。她既然条件不错、有很多选择,就应该多经历一些男人,来看看下一个会不会是更好的选择,尽量做到信息对称。但是,由于她不能确定每个男人将来的增值情况,很多男人几年后可能鸟枪换炮,她也不能确定自己什么时候能生孩子,不可能无限期等下去,所以情况变得更加复杂,信息变得很模糊,你无法确定信息对不对称。

这时候,这个姑娘该怎么决策呢?卧底经济学家认为,她应该给自己设一个大限,比如,无论如何最迟在35岁时安定下来。那她可以在20多岁的时候不断尝试,选择标准不用降低太大的幅度。但过了30岁后,无论如何,在能把握的男人里面,选择前3%的男人结婚,这就是规避风险的最好做法。这个办法的本质是,在信息不对称的时候,尽可能地找到相对对称的安全区域。

我们再举一个例子,比方说你和你的女朋友在一起已经3年了,在过去的一年半的时间里,你们一直生活在一起。你很犹豫,是在这个情人节向她求婚,还是等到明年呢?

在这个问题里,你需要权衡推迟的成本和等待获取新信息的价值,然后判断两者孰重孰轻。如果你是个有耐心的年轻人,推迟的成本就很小。如果你们还处于热恋中,你每天都能发现漂亮女友有新的不同,也就是关于你女友的新信息,那么你等待的价值就很大,因为你越等待信息越充分,做决策失误的风险就越小。这就是为什么通常建议年轻人不要草率订婚的原因。但是,既然你和女友同居已经有一阵子了,即使再交往一年可能也不会有什么重大发现。如果是这样,你还等什么呢?果断求婚吧。

还有一位金融时报的读者,曾经给卧底经济学家写信求助,他说,我很忙,但是我也渴望爱情。所以我把自己的信息发布在几个交友网站上。我生活在市区,条件不错,但我有一点点胖,鼻子也很大,所以我没有在网上贴自己的照片。到目前为止,我还没有收到一条回复。我哪里做错了吗?

对于长相不是很自信的人,要不要在社交网站上贴自己的真实照片呢?这也是个关于信息的问题。你当然可以贴一张网上下载的帅哥的照片。虽然这样可能让你收到很多留言,但可以想象得到,你线下约妹子出来的时候,进展肯定不会顺利。对对方来说,你的长相就是一个完全不对称的信息,对方冒风险线下见面,发现上当之后,你几乎是完全没有机会的。

卧底经济学家说,最优策略不是把自己的信息赤裸裸地暴露给对方,这样你一定拿不到约会的主动权,最优的策略是把信息进行适当的夸张。根据经济学家的研究,社交网络上的大部分人其实都是这么做的。经济学家分析了3万条网络留言,来研究人们是怎么描述自己,以及这些描述是否会吸引回复。他们发现,人们会把自己形容得比想象中更富裕、更苗条、发色更金黄、容貌更漂亮。2/3的网上交友者的长相都“超过平均水准”,而只有1%的人承认自己“低于平均水准”。所以,你说自己的容貌高于平均水准,又有谁会驳斥你呢?

不过,这位读者最大的错误是没有贴出自己的照片。没有照片的人很少会收到留言,这是有理由的,因为任何长相高于平均水准的人,都会贴出照片证明自己;所以,那些没有贴照片的人就会被认为是相貌平平。到后来,随着相貌平庸的人也开始贴照片,那些长相欠佳的人,就一下子被区分开了。如果你不想把自己归为那一类,那就对照相机露出笑脸吧。

另外关于这位读者说的,自己是高收入,这点信息要不要坦白讲呢?经济学家研究发现,收入太坦白了也不一定对,女人是会被有钱的男人所吸引,但是出于某些原因,男人更喜欢收入一般的女人。所以,在收入的信息上,未必是越高了越好,这是你约会必须掌握的重要信息。

上面我们说的就是第一点,约会经济学,我们要特别注意信息不对称带给我们的优势和陷阱。

接下来我们一起来看看第二点,家庭经济学。这部分会告诉我们,家庭问题的争吵和矛盾,多是因为我们总希望说服对方,但讲道理无法缓解矛盾,经济学家会用成本约束大家的表达冲动来解决争执。

我们知道,家庭里经常会遇到很多问题,比如说夫妻之间的争执、家长和孩子直接的冲突等等。很多时候,我们都在用讲道理的方式解决问题,但是说服一个人是很难的,说服不了的时候意见就达不成一致,于是就产生了很多家庭矛盾。如果引入一个经济学的概念——成本,大多数家庭矛盾可能就会迎刃而解了。

卧底经济学家给我们展示了几种不同的场景下,成本的神奇力量。

比如说,一个孩子家长问卧底经济学家,我的儿子刚拿到驾照,但是他开车很疯狂,我觉得这样下去迟早会出事儿,我整天说他,让他别那么开车,可他从来都当耳边风。最近,他看上了一辆破烂的二手车,我觉得这辆车根本无法提供足够的保护,所以我正在考虑给他买一辆安全性更好的车,你觉得这个主意好吗?

首先,这位家长天天强调安全肯定是没用的,因为他儿子开车很疯狂,说明比起安全来说,他更偏爱速度和乐趣。考虑到这些偏好,他这样的开车方式是理性的,你整天唠叨你要注意安全,一定是不起作用的。你给他买一辆安全性更高的车,也根本解决不了问题。

另外,安全性能好的车能降低疯狂驾驶的危险性,他的儿子可能会开车更加肆无忌惮,这也不是一种理性选择。这种现象有一个专有名称叫“佩兹曼效应”,经济学家们研究发现,安全性高的车更容易让驾驶者放松警惕,从而导致更多的交通事故,司机死亡的数量与安全性较低的车几乎相同,而且还会导致更多行人的死亡。

所以,给孩子买一辆更好的车,不仅解决不了安全问题,甚至结果会适得其反。那正确的做法是什么呢?用安全成本来约束他,他飙车的时候,如果能清晰地感觉到安全成本在提高,他一定会理性地自我克制的。家长可以放手让他去买二手车,但是一定要有其他保障措施,比如说找人偷偷在这辆车上安装气囊和防抱死制动装置。

这听起来不是什么特别高明的招,但是从理性上来分析,破烂的二手车安全性差一些,任何人一眼就能看出,开这辆车要付出的安全成本可能很高,只要他是理性的,他开起来一定会主动自我约束,加上你偷偷给安装的安全措施,这样算下来,开一辆破烂二手车会比你给他买一辆更安全的车靠谱。这就是成本对人的行为的约束作用,是不是比苦口婆心地劝说更有用呢?

我们再举一个例子,隔壁老王要和老婆离婚,他们一直为分配财产而争论不休,尤其是房子,到底该怎么分配,俩人各执一词互不相让。有什么解决办法吗?

经济学家研究发现,当一件物品是共有财产的时候,有一种方式很容易达成有效结果,那就是让其中一方必须买下全部资产。简单来说,房子是老王和妻子共同所有,也就是说两个人各占房子的1/2,但房子没法分割啊,所以最终只能是让一个人占有房子,然后付给另一个人半套房的价钱作为补偿,一个要房,一个要钱。但问题是,要钱的一定会说房子多么多么值钱,希望对方多补给自己现金,要房的正好相反,他会说房子如何如何不值钱,尽可能少的补偿给对方现金。

扯皮一般就是这么发生的。那我们想想,为什么双方会不说实话呢?因为大家谈判嘛,漫天要价又没有成本,为什么不往自己利益最大化的方向喊呢?那有没有办法让大家把心里对这套房子的估值说出来,而不是说谎呢?

在经济学的世界里,限制一种行为的办法是让它付出代价,成本就是一种最常见的代价。也就是说,你想让大家说实话,而不是说谎,那你就要想办法让说谎有成本痛感,那他一定就不会随口说谎了。所以,经济学家的建议是,老王和妻子各自对1/2房子的价值进行一次报价。如果老王出价更高,那么老王就可以得到房子,同时他必须支付给妻子现金,支付多少钱呢?支付两个人报价的平均值。

有了这种机制大家说谎的动机就大大减少了,因为如果老王故意出价太低,那妻子可以很轻易报价超过他,他不得不廉价把房子卖给妻子。如果他出价太高,那代价又太大,妻子会分走一大笔钱。

在这个机制下,说一个价格这件事儿就是一件有成本的事儿了,不能满嘴跑火车,得仔细算算什么价格自己能接受。只要两个人不无休无止地争下去,矛盾都好解决。其实呢,对每一件要分配的共有物品,如果你愿意,都可以用类似的办法解决。这个办法的核心思想就是,用成本来约束大家表达意见的随意性。

成本的作用还不止于此,我们再举一个单身青年常遇到的问题,相亲。父母长辈们经常催婚,他们还经常自作主张,替我们安排相亲。我们为什么不喜欢相亲呢?因为相亲跟快餐似的,假如你相完了觉得还行,那父母一定会催你尽快结婚。可大部分年轻人的想法是,结婚是一辈子的大事,不是完任务啊,总得找一个聊得来的,得尽可能时间长地去接触对方,才能下判断。为什么年轻人都能认可婚前同居,就是因为大家相信,这样能了解对方是否适合与我生活在一起。

所以,很多年轻人都很烦恼,和父母的婚恋观念差异太大,怎么能让父母不干涉我们?经验告诉我们,我们跟父母摆事实讲道理通常是没什么用的,你讲一句,爸妈有10句等着你,他们是父母,盼着孩子早日成家天经地义,他们本来就站在道德制高点上,你怎么指望说理能说赢他们呢?

卧底经济学家的建议是,回到你和父母的关系上来做文章。父母替我们相亲的时候,我们和父母是什么关系呢?是一种委托-代理关系。

我们知道,公司里,股东通常不亲自做事儿,他们选举董事会成员来替他们管理公司,这时候股东是委托人,董事会成员就是代理人。然后董事又会聘任经理为他们做事,这时候经理又是董事会的代理人。你想想,委托人对代理人所做的事情是不是都觉得很满意呢?当然不是了,所以我们经常看到公司撤换掉董事会成员和职业经理人。

在爸妈替我们相亲这件事上,父母扮演的就是代理人,他们的利益和我们是不一致的,他们按他们的标准在替我们找对象,基本不怎么考虑我们的担心。那你应该怎么鼓励父母从我们的视角看问题呢?

经济学家认为,最好的方法是根据结果付款。比如说,你可以和父母约定,让他们向你发行一笔100万块钱的债券,只要你和你的妻子婚姻幸福,他们每年就能得到5万块,如果你们的婚姻能维持20年,那这笔债务会悉数归还给他们。如果你们中间离婚了,那你就能得到余下的钱。

这样你的父母会考虑损失,不会再轻易撮合你和他们看中的相亲对象结婚了,因为如果你结婚太仓促,很容易造成婚姻失败,父母会损失一大笔钱。这个办法的关键,大家肯定也看出来了,还是成本,在帮你相亲没有成本的时候,父母不会考虑你的感受,但一旦他们感受到成本的压力,他们就会站在你的角度考虑问题了。你看,用市场化手段解决问题,能减少多少无谓的争论啊。

接下来我们谈第三点,生活经济学,面对两难选择的时候,用博弈论逆向推理,是让自己生活更有效率、决策更正确的办法。

我们生活中经常会遇到很多让我们举棋不定的情况,尤其需要我们做选择的时候,我们发现每个选项都有道理,到底该怎么思考问题才能让我们生活更有效率,卧底经济学家告诉我们,面对选择的时候,要学会用博弈论的思路来解决问题。

博弈论咱们得到的用户肯定很熟悉了,得到说书专门讲过这个话题,像囚徒困境之类的经典博弈论话题,大家都不陌生。但是呢,大部分人都面临这样一个尴尬,就是虽然你貌似弄懂了什么是博弈论,在生活中遇到问题的时候,你还是不会使用博弈论来思考问题。卧底经济学家就列举了很多我们生活中遇到的问题,用博弈论的思路来帮我们梳理了一下。我们接下来就看看这些问题。

先说一个大学生们经常会思考的一个问题。

比如有个应届毕业生就写信求助卧底经济学家,他说,这个夏天我就要毕业,我申请了几家大型银行和咨询公司的职位,已经收到了好几封聘用函,但都要求我必须在10天之内回复。这些工作都很不错,我也不想失去它们,但是,我仍然想看看后面还有没有其他机会。我应该怎么做呢?

我们得到的用户应该大部分都经历过大学毕业,这样的场景很熟悉吧?签约还是再等等,这是大学毕业季永恒的问题。这里面其实就涉及一个博弈,毕业生和公司的博弈。对毕业生来说,他要在众多公司中选择一个最适合自己的,而对公司来说,他也需要确定这个应聘者会选择自己。

许多公司会耍“聘用函轰炸”的把戏。什么意思呢?就是说公司面试完了后,会发很多聘用函给应聘者,因为大学生一般会比较,他们即便答应这家公司要来上班,毕业前毁约去更好的公司的也大有人在,公司为了规避这种风险,会多发很多聘用函给大家,这样才能保证招聘到足够的员工。所以,如果你收到offer,并且对方告诉你,10天之内要回复否则作废,很可能是公司在测试你的意愿,让你在规定时间内做出快速选择。这时候对你来说,就是一场博弈了。

卧底经济学家告诉我们,博弈论注重游戏中下一步的行动,以及此后逆向推理的过程,这将为你提供更可靠的建议。什么样的公司会采用这种聘用函轰炸呢?对一家只雇用一位职员的小公司来说,可能会要求一个快速的决定,这是合乎情理的。但是,大型公司这么做意义就不大了,因为取消聘用函并不能给他们带来好处,如果你在1月份的时候是一位值得聘用的新职员,你在6月时同样也是,他们一次性招很多人,你去或者不去,对他们来说损失都不那么大,而且大公司招人应届生趋之若鹜,如果他们广发聘用函,结果很可能是来的人数超标。

从另一个角度来说,如果你被这种聘用函轰炸吓到了,被迫接受了聘用请求,实质上等于发出了这样一个信号——你没有信心得到其他公司的聘用函。如果那些质量最好的应聘者由于延迟接受聘用而被拒之门外,这个用人政策会导致公司最终聘用的是一批低层次的新职员,所以大公司是不愿意这么干的。

分析清楚了这层博弈关系,其实你就很容易选择了。你会发现,如果你沉住气等一等,过了10天的期限也没有给对方一个答复,那会有两种结果,一种是公司是在虚张声势,他们其实还是想让你去,过了期限也没关系,另一种结果是,聘用函真的作废了,你失去了这个工作机会。

你可能会问,如果情况是后面这种的话,你岂不是就损失了一个很好的工作机会了吗?其实也没有,你想想刚才咱们说的,这说明公司是一家实力不强的公司,愿意接受他们10天期限的,都是找不到其他工作的人,这时候你更不应该接受这份工作,因为你的同事都是二流的,这样的状况,不去也罢。所以,如果你认为自己是个有实力的人,遇到公司给出这种答复期限,应该彬彬有礼、不要急躁,并耐心观察接下来所发生的事情。

你看,用博弈论的思路逆向推理一下,其实这是个很容易做出的判断。

我们再举一个例子。很多人对自己做的事情不感兴趣,老想着去做自己真正感兴趣的事情。比如说,你在大学是学习战略与生产管理的,将来有可能从事管理咨询行业。但是,其实制作电影才是你的爱好。你觉得自己似乎应当遵循自己的爱好去制作电影,但这看上去似乎很冒险,你该怎么选择职业呢?

大部分人的想法是,权衡一下你是不是真的爱电影,是不是爱到足够愿意放弃前途大好的工作机会,而去冒风险。其实按照博弈论的理论,这个思路也是跑偏了。答案其实取决于你自己,或者更确切地说,取决于在这些职业中,你和竞争对手之间的较量。

选择最佳职业有点儿像在邮局排队,大家等待办理业务的时候,都愿意选择最短的队伍。但所有的队伍其实是一样长的,因为如果有哪一支队伍明显快一些,人们早已排进去了。

我们现在假设出现了一支特别长的队伍,比其他队伍长一倍。从人的理性选择来说,是不可能出现某个窗口有这么长的队伍的,唯一的理由是有个女柜员长得很漂亮,大家为了赏心悦目一下,宁愿牺牲快捷的服务,也要多排长一倍的队伍。这个时候你跑来邮局排队,你看到这个女柜员很漂亮,但喜欢这个女柜员不会成为你排更长队伍的理由,因为正常人都喜欢看漂亮的姑娘,但不是每个人都愿意排更长的队。什么情况下你会觉得为了姑娘排更长的队值呢?你比这支队伍里的其他人更喜欢这个姑娘的时候,你才会这么干。

现在再回到你的职业选择。所有的工作就好像是邮局的队伍,选择咨询行业还是电影行业,你需要考虑的并不是你是不是喜欢电影类的工作,而是相对于其他那些拿着低薪、没什么机会、心里还有抱负的电影制作人,你是不是比他们更喜欢这份工作。如果不是,那你就老实本分地做管理咨询的工作。

我们再说一个大家吃饭聚会时会遇到的问题。

我们吃饭聚会的时候,有时候会带一瓶酒。如果你带一瓶贵的,也许并没有人赏脸,或者是别人不识货,又或者是人们没有注意到你带的是什么。带一瓶廉价的酒又好像你占了别人的便宜,而且大家也会在背后说你吝啬。那该怎么决定呢?

运用一点简单的博弈论就可以找到最优策略。如果这是懂酒人之间的经常性聚会,那么最好带一瓶好酒。长期来看,这是一个好主意,因为你的慷慨能带来互惠互利。所以,你需要弄清楚与你聚会的人究竟是不是品酒行家。这其实很简单,带一些好酒,看他们是不是会像行家那样加以评价,然后在你下次举办晚宴时观察他们会带什么酒。如果你只参加一次晚宴,或者主人完全不懂酒,你倒可以放心地欺骗别人。总之,要根据实际情况调整策略。

不过,这儿还有一个更深层的问题。你要确定和你一起用餐的人在意的是什么,是美酒还是快乐?如果在意的是快乐,那你的策略应该是带的酒比别人稍微逊色一点儿。这样,每个人都感到开心,你省了钱,他们还其乐融融。

到这里,这本《卧底经济学》就讲完了。这本书主要解决了我们三个方面的现实问题:第一是约会经济学,成功的约会本质是制造信息不对称,显露对自己有利的信息,隐藏对自己不利的信息,同时尽可能打破对方制造的信息不对称障碍;第二是家庭经济学,家庭问题的争吵和矛盾,多是因为我们总希望说服对方,但讲道理无法缓解矛盾,经济学家会用成本约束大家的表达冲动来解决争执;第三是生活经济学,面对两难选择的时候,用博弈论逆向推理,是让自己生活更有效率、决策更正确的办法。

最后是本书的金句:

乔治–梅森大学的经济学家泰勒·考恩曾经指出,尔钦·艾伦定理适用于任何远距离恋爱。这个定理大概是说,澳大利亚人所喝的加利福尼亚葡萄酒比加利福亚州当地人喝的品质更好,反过来也是这样,因为只有最贵的酒才值得出昂贵的运输费。

类似的,你也没必要为了一起吃一顿饭,或者只是为在一起看一晚上的电视而千里迢迢去看男朋友。为了使旅行费更物有所值,你需要准备香槟、精彩的语言和充满活力的性爱。要坚持到底!同时,根据最优实验理论,由于你还年轻,你很可能会遇到更好的人。你的男朋友不在身边的时候,可以尽可能多地参加社交活动。

最后,在你和可能的新男朋友发生争论时,比如说,讨论谁为晚餐买单时,你应该考虑自己的谈判能力。与新男朋友进行谈判的时候,最好的代替人选就是你以前的男朋友,因为你已承认他是个很理想的对象,这使你在交涉的过程中总是处于优势——当然,除非这个男生自己也有一份远距离的恋爱关系。

撰稿:孟佳 脑图:摩西 转述:怀沙

划重点

1.成功约会的本质是制造信息不对称,同时打破对方制造的信息不对称障碍。

2.运用经济学的“成本”概念可以化解家庭矛盾。

3.面对两难选择的时候,用博弈论逆向推理,是让自己生活更有效率、决策更正确的办法。