《以终为始的人生智慧》 有容解读

《以终为始的人生智慧》| 有容解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《以终为始的人生智慧》,副标题是:关于金钱、工作和幸福生活的实用建议。这个书名里“以终为始”的“终”,是临终的终,之所以提到“临终”,跟作者的职业有关。

这本书的作者乔丹·格鲁梅特,是一位临终关怀医生。2018年,他自己做了一个播客栏目,叫“赚钱与投资”,做得还挺好,拿了不少奖。

临终关怀医生讲赚钱理财,好像有点奇怪。其实并不奇怪,作者在做临终关怀的这些年,接触了很多人对于自己一生金钱、财富的反思和教训。可能只有到临终的时候,人们的反思才是最真切的。所以,这些反思对于我们普通人也有很强的参考意义。比如说有些人一辈子都缺钱贫困,所以不幸福;也有些人,有很多钱,看起来已经财务自由了,但是也不幸福;有些人没有实现财务自由,但却很幸福。他就见了各种不同的人,然后总结出了一套关于金钱和幸福的独特的观察和思考。

我自己读完这本书,也有很多感触。先来说一个我自己身边的例子。

前段时间,我一个前同事微信群里突然引发了一个讨论,讨论的主题是如何退休,如何养老,其实也就是讨论如何实现“财务自由、提前退休”的问题。因为群里的人正是考虑这个问题的年纪,而且都是从事金融投资领域的工作,所以讨论很热烈。

讨论的结果大致分为三派:一派是按部就班,打工挣钱或低风险的投资理财,希望提前退休,但大多对自己当前的财务状况不满意,觉得还不能退休,这部分人占大多数,占60%—70%;一派是在上班打工之外,采取高风险的激进投资,资产大部分投入国内外股市,或者自己创办公司,想着能借助自己的专业优势,提前实现财务自由、提前退休。其中有一小部分人比较成功,账户上已经积累了数千万的净资产,但对自己的财务状况仍然不满意,认为还需要挣更多的钱才能退休,这部分人占20%—30%。最后一派自称为躺平派,就是自己家里的资产也不多,甚至比上述两派人都少,但仍然辞去工作,选择干自己喜欢的工作,认为自己可以降低欲望和需求,同时通过创造自由职业的收入和持续的投资理财,维持自己和家庭的财务平衡,这部分人比较少,只占大约10%。

我发现,“提前退休”几乎是所有人都渴望的梦想,至于要达到什么条件,尤其是要达到什么样的财务条件才能退休,各人有各人的理解。换句话说,每个人对“财务自由”的理解存在巨大的差别。但是,我仍然对“财务自由”这个词十分困惑,怎么理解它呢?它背后有什么意义呢?

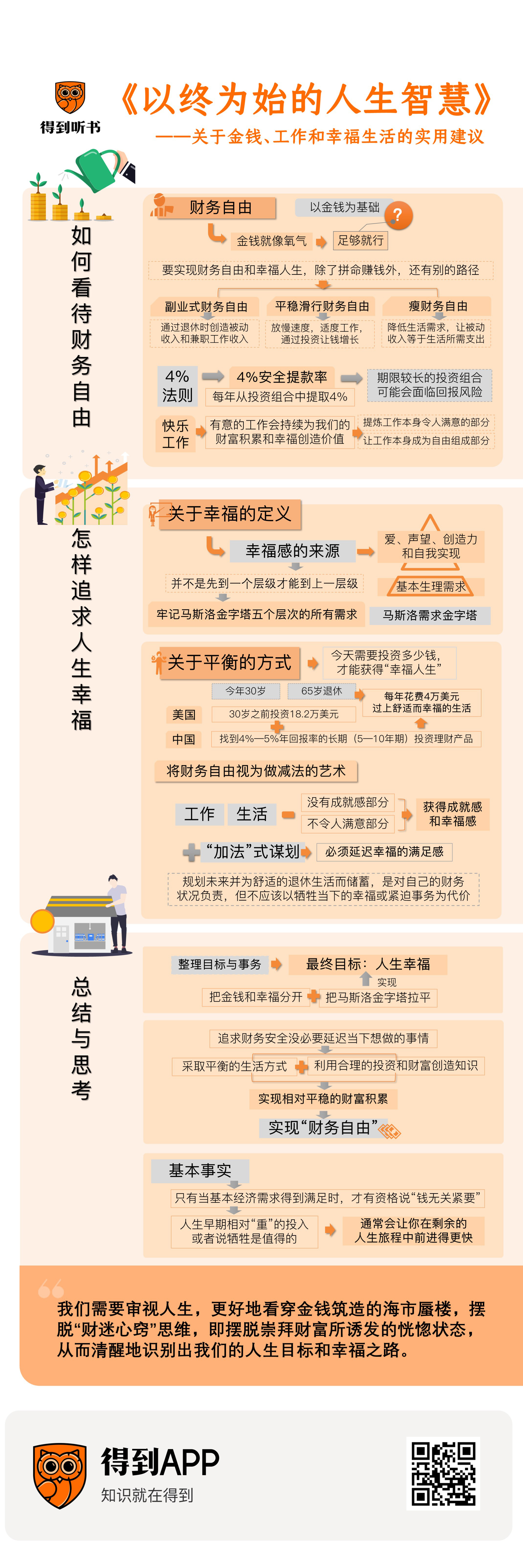

看完这本书以后,我才找到了答案。“财务自由”是我们大多数普通人的梦想,但是,对于什么样子才是达到了财务自由,很多人并不清楚。大多数人设想的“财务自由”状态可能是说,我挣够了钱,然后再也不用去工作,每天只用去海滩晒晒太阳、享受生活就可以了。电影上展示的富豪生活不就是这样吗?这不就是“财务自由”吗?其实不是这样,或者说不仅仅是这样,因为实际上,财务自由的最终目的是实现人生的幸福,而对于幸福的定义很多时候是超过金钱的。幸福,更多是在于自己审视自己的人生意义,合理地安排自己的生活目标。而漫无目的的自由是很可怕的。

对于不同的人来说,挣到多少数量的金钱才算“自由”,也有很大差异。看完这本书,我才知道,原来,财务自由也可以是分很多类型的,有“胖财务自由”,有“瘦财务自由”,有“副业式财务自由”,还有“平稳滑行财务自由”。每个人都要选择适合自己的类型,才有可能实现真正的人生幸福。

好,接下来我们就来解读这本书,看看你能不能从中找到选择人生幸福道路的依据。不过在此之前,我们还得先了解一下,“财务自由”究竟是怎么回事?

提起“财务自由”,大多数人都会眼前一亮,这正是我的梦想啊,然后就设想这样一幅画面:银行里的存款数字已经令人满意,足够支撑自己不用再去工作挣钱,每天就享受无忧无虑的生活就行了。设想的这幅画面有道理吗?是有一定道理的,因为财务自由确实需要以金钱为基础,但是,又不全对,因为这看似合理的画面里面隐藏着一个问题:我们到底要挣多少钱才算够呢?

这本书告诉我们,事实上,我们不需要去挣明显超出自己能力的金钱,而且时间也不允许。因为就像我们在开头提到的,除了金钱之外,我们自己的幸福还有很多其他的意义。并且,“不工作,我们的人生才会美好”这样的观念也需要重新审视一下,也许会有新的解释。

作者对此有个形象的比喻:金钱就像氧气。意思就是:金钱足够就行,多了可能会发生醉氧现象,反而对自己的健康不利。我们可以举一个例子来理解一下这句话。这个故事应该是作者从事临终关怀的时候遇到的真实案例。

老康纳是一个大家族的族长,从年轻时起就开始创业,直到建立了一家价值数十亿美元的跨国企业集团,其中包括买下了一栋医院大楼。但是,当他临近去世的时候,却只能把遗产留给他不知感恩的子女和他自私自利的孙子孙女。甚至当他躺在自己拥有的这家医院弥留之际,在身边守候的继承人,孙子小康纳,却只是不停地在写工作邮件,不耐烦地等待妹妹来接替照看爷爷。病床上的爷爷劝告他:“别一直工作了,不值得为钱牺牲自己”,他却不以为然地说:“算了吧,爷爷,你几乎拥有了这家医院的大楼”。最后,小康纳终于把目光从手机上移开,可为时已晚,他的爷爷已经停止了呼吸。而他手机上的日程提醒嗡嗡作响:会议将在15分钟后举行。于是,他抓起公文包塞进腋下,冲出病房朝电梯走去。他甚至没有想着要通知他的家人,爷爷刚刚过世了。

所以,老康纳,一个有钱到可以买下住院大楼的商人,可以说,是带着遗憾离世的。他不关心日常生活,只是一个工作狂。也因为这样,他的一生没有得到真正的爱和亲密联系。

不知道你听了这个故事有什么感受,我是觉得心里一阵难受。老康纳赚到的金钱早已足够,按说应该过上幸福生活了,但这并不是一个幸福故事,甚至可以说是一个悲惨故事。它提醒我们,要实现财务自由和幸福人生,除了拼命赚钱之外,也许还有别的路径。

是的,作者告诉我们,财务自由之路不止一条。其实,对大多数人来说,并不需要一步到位地挣到某个数字的金钱,然后躺平了事,我们还可以采取其他方式来实现财务自由。我们可以通过退休时创造被动收入和兼职工作收入,实现“副业式财务自由”。我们还可以放慢速度,适度工作,适当赚钱,通过投资让钱自己增长到足以支撑家庭支出,实现“平稳滑行财务自由”。甚至,我们还可以降低生活需求,让被动收入等于生活所需支出,实现“瘦财务自由”。这些方法,都可以帮助我们实现财务自由,从而实现提前退休,最终也能获得人生的幸福。

我们再来看一个例子。

莎莉妮是一位房地产专家,在多年的住宅房地产经纪人工作中,她获得了创造自己副业的必要技能和知识,也就是通过投资商业房地产来建立自己的被动收入现金流。在被诊断出患有多发性硬化症后,她利用自己的积蓄,购买了第一套投资性房产。此时,建立多种收入来源变得更加重要,因为她知道,这种病使得她将来可能没有为客户服务的体力了,如果她拥有投资性房产,就算她失业或健康状况恶化,她每个月依然能获得可观的收入来源。事实上,不久她就辞去了工作,虽然在初始阶段她的存款几乎完全耗尽,但月收入没有中断,并且还为她提供了比以前更加惬意的生活。在摆脱了传统朝九晚五工作的限制以后,她能够花更多时间照顾自己,进行身体治疗,并且趁着身体还健康的时候去旅行。

这就是上面所说的,通过被动收入和副业创造的一种“财务自由”生活方式,听上去是不是比“一夜暴富”或“成为富豪”要容易一些?事实上,这种生活方式就像建造一个永续的赚钱机器,让现金源源不断地流入,就能实现财务自由。这部赚钱机器可以有很多种,而且创造的收入都是长期稳定或者低风险的,这样才能实现持续的现金流入。像莎莉妮那样,通过固定投资获得稳定收入,只是其中一种方式,还有很多其他的方式,比如将钱投入分散化的投资组合中,购买优质的低风险基金或者低成本股票,对资本市场的短期起伏保持淡定。原则上,只要赚钱机器每年创造的收入能够覆盖支出就可以了。

还有一种算法,叫4%法则,也叫4%安全提款率,就是你可以在退休后,每年从你的投资组合中提取4%的资金,便能获得舒适的生活,并且很安全,你不会在去世前耗尽自己的资产。换句话说,只要4%的提取资金能够满足支出所需,你的“财务自由”就实现了。比如,你设想退休后一年的支出所需是20万元,那么你在退休前需要建立的投资组合基金就是500万元,也就是20万元除以4%或者乘以25倍。

这个500万元的目标看似也不容易达到,但其实我们可以通过投资的复利回报,在年轻的时候从一个较低的起点开始积累,逐步地达到目标。这个投资积累的方式我们后面会详细描述,这里我们只要知道,4%法则是目前一个比较公认的标准,这是三一大学的3位经济学教授在1998年提出的标准,他们研究了1925—1995年这70年的股票市场数据,发现4%是30年退休期的最佳安全提款率。

当然,考虑到投资资产可能需要存续比较长的时间,比如30年以上,所以这种期限较长的投资组合也可能会面临各种回报的风险。比如,出现严重的经济衰退导致股市的困境,或者其他不可预知的问题,比如意外费用、医疗保健费用和离婚等等。

不过,虽然这些别的财务自由之路也存在风险,但它们至少提供了新的思路和新的财富来源。而且,这些路径可以使得你的“财务自由”时间提前,你不必过多地放弃家庭、爱和幸福时光,也不用每天面对让自己饱受折磨的工作内容。

说起工作,这本书里对我们还有一个提醒,就是前面提到的,我们需要重新审视“不工作,我们的人生才会美好”这种观念。其实,我们没有必要对工作如此敌视,有意义的工作也能提高我们的人生幸福感。换句话说,工作不应该因为退休而停止,而是应该持续为我们的财富积累和幸福创造价值。下面我们要讲的这位安吉尔先生就是这样的人。

安吉尔从大学辍学后,就在叔叔的古董店里做兼职。一天早上,一个少年走进来,拿出几美元买了一张棒球卡——就是那种上面印着棒球明星的卡片,是有收藏价值的。随后这个少年拿出一份价格指南,这张棒球卡在那个价格指南上的估价是他刚刚购买的价格的两倍。安吉尔被迷住了,在接下来的几个月,他开始买卖棒球卡,意想不到的成功使他接手了叔叔的生意,这家小古董店也成为附近孩子购买、出售棒球卡的中心,安吉尔还雇了上面那位少年作为他新生意的第一位员工。在接下来的几十年里,他的业务收入逐渐稳定,虽然没有太多额外的钱,但这些钱也足以供养全家的生活。更重要的是,安吉尔热爱他的工作,他会不厌其烦地指导经常光顾他商店的青少年。直到他去世的那一天,他的妻子还哭着说:“他热爱那些卡片!天啊,他非常热爱那些卡片。”安吉尔的人生遵循了一句格言,也许你以前也听过,那就是:如果做自己喜欢的事情,你的一生就永远不必工作。

当然,我们不能假设每个人都会拥有这种充满乐趣的工作,实际情况可能正好相反,很少有人能够将他们的激情转化为全职工作。那么,也许我们可以忘掉“全职”这个讨厌的标签,只把“工作”本身令人满意的部分提炼出来,让我们对“工作”不再敌视,让工作本身也可以是“自由”的组成部分,这会让我们的人生更加幸福。

好,刚才我们讲了,要实现财务自由,除了埋头拼命赚钱之外,还有其他很多条相对平稳而且更加幸福的路径,比如投资资产组合、4%法则、快乐工作等等,那接下来的问题就是,我们应该如何实现它呢?

前面我们说过,财务自由的根本目的,是帮我们实现幸福人生。很多人的观念可能是:人只能活一次,赶紧赚钱、储蓄和投资获得足够的财富,直到再也不用工作,就可以享受幸福人生了。

但是,这本书告诉我们,当很多人说这个话的时候,他其实对“幸福”这个词的含义存在误解。那么,这个误解从何而来呢?这还得从我们熟悉的马斯洛需求层次理论说起。

我们知道,马斯洛通过需求金字塔阐明了人类行为的驱动力。金字塔下层是我们的基本生理需求,包括食物、水、衣服和安全。然而,沿着需求金字塔向上攀登,人们更抽象的需求开始占主导地位,这些抽象的需求包括爱、声望、创造力和自我实现等等,而这些需求正是幸福感的来源。

这个逐级攀登金字塔的步骤看起来很合理啊,但是,等等,你可能也意识到不对劲了,前面那位老康纳的故事告诉我们,事情好像并不是那么简单。

毫无疑问,老康纳早就实现了金字塔底部的基本需求。然而,在生命的尽头,他远未达到金字塔顶端自我实现的那个区域,他的生命中没有爱情,没有深厚的感情。是的,事实上,他并不幸福,他止步于金字塔的底层。

而另一方面,作者还介绍了一个相反的例子。查理是一位普通的工人,他的妻子宝拉患有阿尔茨海默病,他却不得不与心爱的妻子签署离婚文件,以此宣布妻子破产,因为只有这样,公共医疗补助才会支付资金,确保宝拉得到足够的医疗照顾。他和妻子一直居住在狭窄的公寓,抚养着几个孩子,现在孩子已经长大成人,他们却不得不离婚。离婚后不久,宝拉就去世了,而查理的健康状况也迅速恶化,最后他心脏衰竭了。他拒绝了专业医生的治疗,也拒绝了雇佣全天候的护理人员,因为他那微薄的社会保障补助只够勉强支付水电费。并且在他生病期间,他仍然珍惜和孩子们在一起的快乐时光,尽量不让他们感受自己的病痛,知道自己的生活变得多么窘迫。查理临终的最后时刻,他的孩子们围绕在他的身边,他带着爱和回忆离开了人世。

我们可以看到,查理的生活充满了爱和感情,即使在经济上挣扎,看起来似乎连需求金字塔的底层都没夯实,但同时,他却也触摸到了金字塔的顶端,他心里的幸福感似乎也不低。尼泊尔人是世界上幸福感最强的人群之一,但他们经济并不富裕,甚至可以说是普遍比较贫穷,这也是跟查理的例子类似的。

通过老康纳和查理的故事对比,我们可以得出结论:一个是拥有一家价值数十亿美元公司的人,一个是贫穷的人,而前者不会比后者更容易获得自我满足感和自我成就感。所以作者提出来,我们不必为了爬到金字塔的下一个层级而先到达一个层级。相反,这可能是一个大杂烩。普通人可能会选择满足他们的部分需求,而忽视其他需求,而明显更合理的选择则是:牢记马斯洛金字塔五个层次的所有需求,都不要忽视。

那你可能会问了,既然马斯洛帮不了我,那谁能帮我呢?谁能帮助我,在金钱和幸福之间做出正确的选择呢?作者说,其实,我们不必纠结这个选择,因为,金钱,或者说“财务自由”和“幸福人生”是可以达到平衡的,不用放弃任何一个。也就是说,老康纳的富裕而不幸福和查理的贫穷而显得幸福都是不足取的,都会使得“幸福”蒙上阴影。下面我们就来介绍一种两者平衡的方式。

“财务自由”的主要问题是,它通常像是一个遥不可及的目标,计算余生所需的金额是令人生畏的。很多时候,就像前面提到的4%法则要求在退休前达到的基金数额一样,这些数字会攀升到数百万元,甚至数千万元,让人觉得距离更加遥远。但事实上,我们并不需要一下子达到这样的数字。我们来看一个关于复利和平均投资回报率的计算,来算算今天需要投资多少钱,才能获得“幸福人生”。

如果一个美国人今年30岁,想在65岁之前实现“财务自由”退休,并且每年需要花费4万美元来过上舒适而幸福的生活。那么,也就是说,按照前面我们说过的4%法则,他在65岁的时候如果手里能有100万美元,那么就能基本满足需要了。那么,他需要在现在35岁时拿出多少钱来做投资呢?我们来算一下。从30岁到65岁,他有35年的时间让投资产生复利,假设年回报率为5%。那么,他只需要在30岁之前投资18.2万美元,就可以在65岁时停止工作,因为18.2万乘以1.05的35次方,大约等于100万美元,这个数字的金钱就够他退休停止工作了。

注意,最初在35岁投资的这18.2万美元,不会让他突然实现财务自由,但是,投资的复利可以让他不用再为退休以后做额外的储蓄了。他所要做的就是每个月赚足够的钱来支付生活费用就可以了。这就是理论上的平稳滑行财务自由模式。你也可以按照这个模式试着计算一下,自己现在需要投资多少钱,才能提前实现财务自由,从而提前退休。

我也来试着换成中国这个背景来算算。通货膨胀可能会推高这个数字,但中国的基本生活成本又比美国要低。美元换算成人民币的话,大部分中国人每年所需的花费金额,大概2万—3万美元,也就是15万—20万元人民币,大概率可以满足,比上面的4万美元低了一大截。可能对大多数中国家庭来说,这个数字的金额也是能满足生活需要的。所以,如果按我们之前说的,30岁之前投资18.2万美元,也就是大约130万到150万元人民币,以这个百万以上金额的基金,要找到4%—5%年回报率的长期(比如5—10年期)投资理财产品也不难,所以这个数字基本上是靠谱的。事实上,如果采用滚雪球的方式,也就是未来每年都能添加一笔资金,比如5万元,加入投资基金来获取复利回报,那么,这个30岁投资起点会更低,很可能50万元就够了。如果生活需求再降低一点,这个数字也能再下降,或者“财务自由”退休的时间还能再提前。

怎么样?这是不是比你之前设想的财务自由要达到的数字要低得多?更关键的是,你不用再每天紧盯着存款数字,为它的增长而心生焦虑了。

当然,很多人可能会说,哎呀,我每个月还要还大笔的房贷,孩子上学花费也很高,30岁之前存到这个金额数字也是困难的啊,每年15万—20万元的花费恐怕也不太够啊。那我得说,每个人有每个人的活法,这个算法只适合大部分情况,你如果有更高的需求,那就只能调高数字了。不过,这个算法背后的基本原则是,我们大部分的支出应该花在快乐和必需品上,而不是恐惧上,要认真区分生活中可以没有的和不能没有的东西。也就是说,我们得学会“做减法”的艺术。

作者就将财务自由视为做减法的艺术。随着对财务自由越来越认真,他开始减去工作中没有成就感或不令人满意的部分,然后将这门艺术应用于工作之外的生活,生活也随之变得简单。比如,他就关闭了赚钱的诊所,把自己的时间放在了临终关怀这个相对公益的事业上,从中获得成就感和幸福感。

你可能会说,做这些还太早了吧,这好像更适合富人和即将退休的人。是的,我们在谋划一个不确定的未来的时候,往往会做“加法”,会产生很多假设,比如“一旦我有了另一半,我就会放慢工作速度”,“一旦我有了闲钱,我就会去度假”,“一旦我有了一百万,我就会停止加班”,等等。这是完全有必要的,因为我们必须考虑明天,并且谋划未来的幸福。然而,这种“加法”式的谋划如果实施的话,就意味着我们必须延迟幸福的满足感,而延迟满足都是有代价的。因为,我们谁都无法保证未来,不知道未来车祸、癌症和幸福哪一个先到。那么,什么时候该考虑当下的幸福,什么时间该考虑未来并延迟满足呢?这两者是否有可能充分平衡?有的,就是我们在前面所说的,掌握做减法的艺术。比如,就像我们接下来要说的这位男子。

他叫埃内斯托,是一位患有白血病的中年男子。他的病情在迅速恶化,当他躺在床上等待死亡的时候,想起的不是那些失去的奢侈品和收入,而是向临终关怀护士讲述了他攀登珠穆朗玛峰的故事,他记得的是当他登到山顶,感受肌肉因兴奋而颤抖的极度喜悦。他的态度充分表明,他觉得这笔钱花得值,即使是因此牺牲或者“减少”了他的银行账户数字。因为归根结底,在人生的终点上,对我们最重要的,是这一生中拥有的那些体验、那些回忆,而不是账户上的那个数字。

想象一下,如果你的投资和副业赚钱的收入能够覆盖你的年度开支,那么剩余的钱都是额外的。会不会有一段时间,花几千块钱甚至几十万块钱对你的生活没什么影响?这个场景对大多数人来说都不只是幻想,都是可以实现的。作者认为,虽然规划未来并为舒适的退休生活而储蓄,是对自己的财务状况负责,但它不应该以牺牲当下的幸福或紧迫事务为代价。我们得记住,不能只计算金钱,经验、人际关系和知识也会随着时间产生复利。作为人类,有时我们还需要渴望和冒险,需要用财富来换取享受和回忆。其实,你完全可以同时拥有应急储蓄基金和及时享乐基金,这可能是协调未来和当下的最简单方法。花钱、请假甚至肆意妄为,这些“做减法”的行为都可以出现在你的生活里。

说到这儿,我们的解读就接近尾声了,来总结一下。

每个人都期望在人生中追求自己独特的目标,为了实现目标,我们必须整理好自己的事务,包括财务自由、工作、退休这些令人头疼的事务。而这些目标和事务的整理,最终目的都指向人生幸福。为了达到这个目的,我们需要把金钱和幸福分开,把马斯洛金字塔拉平。因为,我们其实没有必要一层一层地去攀登这个金字塔,而是可以同时实现金字塔的所有层级。

所以,这本书提醒我们,追求财富没必要延迟我们当下想做的一些事情,我们可以采取平衡的生活方式,利用合理的投资和财富创造知识,实现相对平稳的财富积累,从而实现“财务自由”。

当然,要实现这些并不容易,因为普通人的普遍焦虑时时就在身边,就像作者采访一位华尔街投资平台创始人时,对方所说的:“我认为,你已经财务自由在那儿说钱无关紧要,真是站着说话不腰疼。你想想,如果你的银行账户里什么都没有,而此时你的孩子饿了,你生病了需要看医生,你的汽车要换变速器,你知道吗?没钱可不行”。这引发了作者的思考,他领会到了一个基本事实:只有当我们的基本经济需求得到满足时,我们才有资格说“钱无关紧要”。

对于财务自由来说,也确实如此。无论是哪种财务自由,哪怕是投资创造复利回报,或者创造被动收入和副业收入,都需要先建立坚实的经济基础和知识、能力基础。而建立这个基础没有捷径,只能在年轻的时候努力工作、制订计划,在初期分配更大比例的时间和精力。换句话说,人生早期相对“重”的投入或者说牺牲是值得的,它通常会让你在剩余的人生旅程中前进得更快,尤其在20岁出头的年纪。一味地“趁着年轻,享受一把”是不可取的。年轻的时候,先夯实基本的财务基础,然后再来使用我们今天讲的这本书的内容,是比较合适的。这个时候,这本书就能帮你审视人生,更好地看穿金钱筑造的海市蜃楼,摆脱“财迷心窍”思维,也就是摆脱崇拜财富所诱发的恍惚状态,从而清醒地识别出我们的人生目标和幸福之路。

好,以上就是这本书的解读。你可以点击音频下方的“文稿”查看全文和脑图,也欢迎你点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

-

财务自由的最终目的是实现人生的幸福,而对于幸福的定义很多时候是超过金钱的。幸福,更多是在于自己审视自己的人生意义,合理地安排自己的生活目标。

-

对大多数人来说,并不需要一步到位地挣到某个数字的金钱,然后躺平了事。我们可以通过退休时创造被动收入和兼职工作收入,实现“副业式财务自由”。我们还可以放慢速度,适度工作,适当赚钱,通过投资让钱自己增长到足以支撑家庭支出,实现“平稳滑行财务自由”。甚至,我们还可以降低生活需求,让被动收入等于生活所需支出,实现“瘦财务自由”。

-

我们不必为了爬到金字塔的下一个层级而先到达一个层级,更合理的选择是:牢记马斯洛金字塔五个层次的所有需求,都不要忽视它们。